热门问题

时间线

聊天

视角

幼态延续

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

幼态延续(Neoteny,/niˈɒtəni/),[1][2][3][4]也称为年轻化[5],是指一种有机体,通常是动物,其生理或躯体发育的延迟或减缓。现代人类的幼态延续现象比其他灵长类动物更为显著。[6]在前发生或幼生繁殖中,青春期则被加速。[7]

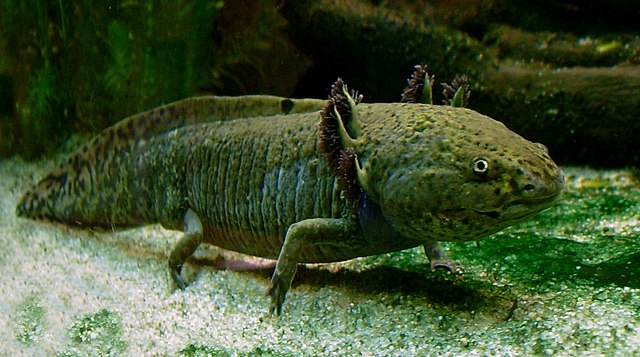

幼态延续和前发生这两种现象都会导致幼形性[8](即拥有典型儿童的形态)或幼态形成[9](即向儿童典型形态变化),这属于异时性的一种。[10]所谓幼形性,是指成年个体保留了原本仅出现在幼年阶段的特征。这种保留在演化生物学、驯化过程以及演化发育生物学中都具有重要意义。一些作者将“幼体”定义为保留幼虫期特征,例如蝾螈所表现出的现象。[11][12][13]

历史与词源

尤利乌斯·科尔曼(Julius Kollmann)于1885年创造了“幼态延续”这一术语,当时他描述了墨西哥钝口螈(在仍保持蝌蚪般水生状态(包括具有鳃)时便完成了性成熟的过程,这与其他如青蛙和蟾蜍等两栖动物的成年形态不同。[14][15]

“Neoteny”一词源自德语 Neotenie,由科尔曼借用希腊语词根构成:νέος(neos,意为“年轻的”)和τείνειν(teínein,意为“拉长、延展”)。其形容词形式为“neotenic”或“neotenous”。[16]与“neotenic”相对的词,不同权威文献使用了不同表达,如“老态型”[17][18] 或发育超前型[19]。博金(Bogin)指出,科尔曼本意是表达“保留青春”的含义,但他显然将希腊语的 teínein 与拉丁语的 tenere 混淆了。拉丁语的 tenere 恰好有“保留”的意思,这正是科尔曼希望表达的含义,因此这个新词本意应为“将青春保留至成年”。[15]

1926年,路易斯·博尔克(Louis Bolk)将幼态延续描述为“人类化的主要过程”。[20][15]史蒂芬·古尔德在他1977年的著作《个体发生与系统发生》(Ontogeny and Phylogeny)中指出,[21]博尔克的观点在当时被用作“科学种族主义和性别歧视”的正当化尝试,但古尔德也承认,博尔克的核心观点是正确的:人类与其他灵长目动物的不同之一在于,人类在躯体仍处于婴儿阶段的发育状态时便已性成熟。[15]

Remove ads

在现代人类中

与非人类灵长类动物相比,人类的幼态延续是身体发育的减慢或延迟,导致头部大、脸平和手臂相对较短等特征。这些幼态的变化可能是由人类演化中的性选择引起的。反过来,它们可能有助于人类能力的发展,例如情感交流。然而,人类也有相对较大的鼻子和较长的腿,两者都是非幼态特征。一些演化理论家提出,幼态是人类演化的一个关键特征。[22]约翰·伯顿·桑德森·霍尔丹指出,“人类的主要演化趋势”是“儿童期的延长和成熟期的延迟。”[5]Delbert Duane Thiessen称“随着早期灵长类动物演化为晚期形式,幼态延续变得更加明显”,且灵长类动物的面部形状的演化趋势朝向扁平化。[23]Doug Jones认为,人类演化向幼态的趋势可能是由人类演化中的性选择引起的对年轻女性面部进行性选择的产品”。[24]

在家养动物中

幼态延续现象可见于家养动物,如狗和老鼠。[25]这是因为在驯化环境中,资源更加充足,争夺资源的竞争减少,动物为获取资源所需消耗的能量也更少。这使得它们比野生同类更快成熟并开始繁殖。[25]家养动物所处的环境决定了它们是否会表现出幼态延续。当这种条件出现时,进化性的幼态延续便可能在一个物种中发生,也就是说,该物种会在“正常发育”之前就达到性成熟。另一个解释是,家养动物的幼态延续可能是由于对某些行为特征的选择所致。行为与遗传有关,因此当某种行为特征被选择时,由于连锁不平衡等机制,也可能会同时选择某些相应的身体特征。为了更容易驯化某个物种,通常会选择保留其幼年期的行为特征;例如,一些物种在成年后会变得更具攻击性,这是为了在资源竞争中占优。如果不再需要竞争,也就不需要攻击性。选择具有幼年行为特征的个体,可能会导致其在身体特征上也表现出幼态延续。比如,攻击性行为减少后,与之相关的身体发育特征也就没有必要保留了。由于攻击性减少而可能变得幼态化的特征包括更短的口鼻部和更小的体型。在家养动物中常见的一些幼态身体特征(主要见于兔子、狗、猪、雪貂、猫甚至狐狸)包括:下垂的耳朵、生殖周期的变化、卷曲的尾巴、花斑皮毛、椎骨减少或变短、大眼睛、圆额头、大耳朵以及缩短的口鼻部。[26][27][28]

当狗的角色从单纯的工作犬扩展为伴侣犬时,人类开始有意识地对狗进行形态学上的幼态延续选择性繁育,这种对“幼态性或幼形化”的选择性繁育进一步“强化了人类与犬类之间的纽带”。[29] 人类将狗繁育成在成年时也拥有更多“幼年期身体特征”的样子,比如短吻和宽眼距,这些特征通常与幼犬相关联,因为人们通常认为这些特征更具吸引力。一些具有短鼻和宽头的犬种,如可蒙犬、圣伯纳犬和马瑞马牧羊犬,在形态上比其他犬种表现出更明显的幼态延续。[30] 卡瓦利尔查理王小猎犬(Cavalier King Charles Spaniel)就是一个典型的通过选择幼态特征繁育出来的品种,因为它们拥有大眼睛、下垂状的耳朵和紧凑的脚掌,使得它们在成年时的形态也类似于幼犬。[29]

2004年,一项分析了310个狼头骨和700多个、涵盖100个犬种的狗头骨的研究得出结论:狗头骨的演化总体上不能用诸如幼态延续这类异时性过程(heterochronic processes)来解释,尽管某些具有幼形化特征的犬种的头骨与幼年狼的头骨相似。[31] 到了2011年,同一研究者进一步指出:“狗并不是幼态化的狼。”[32]

在其他物种中

幼态延续已被观察到在许多其他物种中出现。在研究这些物种时,区分部分幼态延续和完全幼态延续非常重要,以判断某些幼年特征是短期有利还是终生有益,这种区分有助于深入理解某物种出现幼态延续的原因。部分幼态延续是指个体在超过通常成熟年龄后仍保留幼体形态,同时可能出现性成熟(即“早熟”)并最终发育为成体。例如青铜蛙就具有部分幼态延续的特征。 完全幼态延续则见于墨西哥钝口螈和某些虎纹钝口螈种群,它们终其一生都保持幼体形态。[33][34]青铜蛙是部分幼态化的:它在冬季资源稀缺时推迟成熟,因为在幼体状态下更容易获取资源。这也反映了幼态延续的两大主要原因:一是冬季若以成体形态生存所需能量过高,二是以幼体形态更易获取资源,因而动物会保留幼态特征,直到能以成体形态更好地生存。虎纹钝口螈保留幼态的原因也类似,但由于整个生命周期内资源始终不足,因此其幼态特征是永久性保留的,这是一个环境导致幼态延续的典型例子。一些鸟类也表现出部分幼态延续,例如两种侏儒鸟科:白领冠伞鸟和 蓝冕伞鸟。这两种鸟的雄性在成年期保留了幼年羽毛,直到完全成熟后才褪去。[35]

幼态延续在无翅昆虫中也很常见,比如捻翅目(Strepsiptera)中的雌性。昆虫失去飞行能力的演化在多个谱系中独立发生过,可能的原因包括高海拔、地理隔离(如岛屿)和低温。[36]在这些环境中,飞行会带来不利,因为在寒冷环境下翅膀散热快。而某些昆虫类群的雌性在没有经过变态的情况下就已性成熟,并且有些个体从不长出翅膀。雌性昆虫失去飞行能力与其更高的繁殖力有关。[36]蚜虫是另一例子,其是否长出翅膀取决于环境:当寄主植物资源充足时,蚜虫无需迁徙,便不会长出翅膀;当资源减少时,其后代则会长出翅膀以迁移至其他植物。[37]

有两个环境特别有利于幼态延续的产生:高海拔和低温,因为幼态个体的适应度(fitness)往往高于经历变态的个体。变态所需的能量会削弱个体的整体适应度,而幼态个体可以更高效地利用资源。[38]这一趋势在不同海拔的蝾螈种群对比中也可见:在高海拔、寒冷的环境中,表现出幼态特征的蝾螈个体更容易存活且繁殖能力更强。[38]同理,生活在寒冷环境中的昆虫因翅膀表面积大而散热快,长出翅膀(即经历变态)反而是劣势。

许多种类的蝾螈及其他两栖动物都表现出环境性幼态延续。墨西哥钝口螈(axolotl)和洞螈(olm)是终鳃类蝾螈物种,成年后仍保留幼体的水生形态,是完全幼态延续的例子。鳃是两栖动物常见的幼体特征,在某些物种中即便成年后也会保留,如虎螈和粗皮蝾螈(rough-skinned newt)均在成年后仍保留鳃。[33]

倭黑猩猩(bonobo)与人类共享许多身体特征,包括幼态化的头骨。[39]它们的头骨形状在成长过程中几乎不会改变(只是在尺寸上增长),这是由于两性异形以及发育时序的演化变化所致。[39]

在某些昆虫类群中,如水黾科(Gerridae)、稻虱科(Delphacidae)和步行虫科(Carabidae),幼态延续的原因是能量消耗成本高。它们中许多物种拥有小型甚至无翅的幼态特征。[37]某些蟋蟀种类在成年后会脱去翅膀;[40]在Ozopemon属中,雄性因近亲繁殖而显著小于雌性,被认为是甲虫中首例发现的幼态延续。[41] 黄颈干木白蚁(Kalotermes flavicollis)的雌性也表现出幼态特征,[42]尤其是在蜕皮过程中。

其他如西北蝾螈(Ambystoma gracile)也表现出环境性幼态延续,原因是其生活在高海拔地区。[43]幼态延续也出现在一些深海生活的等足类甲壳动物(Ischnomesidae科)中。[44]

幼态延续是一个古老且普遍的现象。在有尾目(即蝾螈类)中,许多现存类群都呈现出幼态特征,[45] 而形态学和组织学数据都表明,[46]中侏罗纪的分类单元Maromorerpeton也具有幼态延续特征。[47]

Remove ads

亚细胞层面的幼态延续

“幼态延续”通常用于描述动物的发育过程,但实际上,它也出现在细胞器的层面上。有人提出,亚细胞层面的幼态延续可以解释为什么精子细胞中会存在非典型的中心粒结构。在果蝇的精子中,有两个中心粒(centrioles)之一表现出保留“幼年”中心粒结构的特征,这种结构可被称为中心粒的“幼态延续”(centriolar neoteny)。这种幼态、非典型的中心粒被称为近端类中心粒(Proximal Centriole-Like, PCL)。典型的中心粒是在一个逐步发展的过程中形成的:首先形成“车轮状结构”(cartwheel),然后发展为“中心粒”(procentriole),最后成熟为功能完整的中心粒。而果蝇科精子中的这种幼态中心粒结构则类似于早期的原中心粒,未经历完全成熟的过程。[48]

参见

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads