热门问题

时间线

聊天

视角

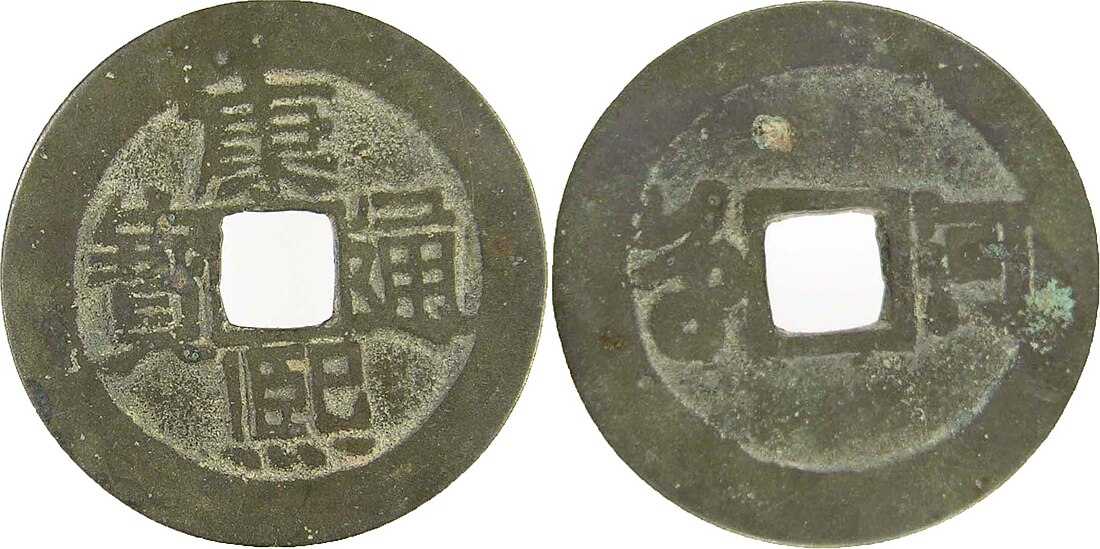

康熙通宝

清政府在清圣祖玄烨在位期间(即康熙年间,公元1662年至1722年)铸行的制钱 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

康熙通宝,清政府在清圣祖玄烨在位期间(即康熙年间,公元1662年至1722年)铸行的制钱。康熙通宝分别由全国的20多个铸钱局生产[1]。

历史

顺治十八年正月(1661年2月),顺治帝去世,其八岁的第三子玄烨继位为康熙帝,开铸“康熙通宝”钱[2]:序。次年(1662年)正式改元“康熙”,但除宝泉局和江宁府局二局之外的其他各钱局均停铸[3]:34-35。康熙六年(1667年),户部题准复开各省钱局,并增设湖南、苏州、巩昌、福建等局[2]:序[4]:58-59。康熙九年(1670年),江宁、苏州等多个地方钱局停铸[3]:36,其后各局多有停铸、复铸[2]:序。

开铸之初,康熙通宝每文重一钱四分。正面钱文为以楷书写“康熙通宝”四字[a],按上至下、右至左的顺序直读。背面钱文与顺治末年的相同,户部宝泉局、工部宝源局铸造的,仿顺治十四年始铸的顺治四式,背面以满文写“宝泉”(ᠪᠣᠣ

ᠴᡳᠣᠸᠠᠨ)、“宝源”(ᠪᠣᠣ

ᠶᡠᠸᠠᠨ);各地方钱局铸造的,仿顺治十七年始铸的顺治五式,背面穿左以满文记局名,穿右以汉字记局名[5]:487-488。

康熙通宝的钱重在铸行之初与顺治末年的制钱相同,为每文一钱四分,材质为铜七铅三。康熙二十三年(1684年),钱重减为每文一钱,材质为铜六铅四。康熙四十一年(1702年),恢复为每文一钱四分[5]:486-488。

Remove ads

彭信威所著《中国货币史》、王健等人合著的《中国通宝币制史稿》、塙史朗《清朝钱谱》[6]:29等钱币学著作,汪有民文章《户部“康熙通宝”的分期与版别初探》、张国民文章《康熙通宝轻钱初探》等研究文章中都称康熙四十一年重铸一钱四分康熙通宝时,曾另铸有重七分的“轻钱”。王祖远文章《康熙通宝钱概述》中也称康熙通宝依照重量有三种形制,大的每枚重一钱四分,中的一钱,小的七分[1]。

根据吴进《康熙四十一年未铸七分“轻钱”康熙通宝》考证,并不存在法定重量为每文七分的轻钱,传世的轻薄小钱应当是偷工减料的一钱康熙通宝[7]。

铸钱局

最初,康熙朝在各地省镇设铸钱局共十四所,后陆续增至二十一局,康熙六十年(1722年),清廷规定一省一局原则,裁减七局[5]:487。后人将其中二十个地方钱局的名字联字成诗,也就是康熙通宝背文诗,曰:“同福临东江,宣原苏蓟昌。南河宁广浙,台桂陕云漳。”除此之外,另有背“巩”、背“西”康熙通宝,存世稀少[9]。

康熙七年(1668年),四川和贵州省均获准开局铸钱,但直至雍正年间,两省才真正开始铸钱[4]:59。由于并无背“密”的康熙通宝钱被发现,布威纳推测,可能是因为密云镇局距离大同局、蓟州局、宣化局以及两个京局的距离太近,铜料被其他钱局用光,而未铸钱[4]:63。

Remove ads

罗汉钱

罗汉钱是康熙通宝一个版别的俗称,由宝泉局铸造,外观通常为黄色,也有少量为红铜质,其钱文中的“熙”字有其他版别所用的“熈”字不同,“通”字的“辶”单点而非其他版别的双点。一说为1713年康熙帝60大寿时所铸[16],时称“万寿钱”,因其特殊的颜色,一开始发行便被认为具有“压胜”之力,后收藏界称之为“罗汉钱”;另说1718年清军入藏作战,当地喇嘛出金和罗汉数尊熔铸铜钱,以赍军需,故称“罗汉钱”[2]:162。但大卫·哈蒂尔(David Hartill)称,罗汉钱的传说最早出现于1851年前后,并认为其与当时日本流传的宽永通宝的类似故事有关[17]:286[18]。

注释

- 正面钱文多数为“康熈通寳”,少数为“康熙通寳”,其中前者的“熙”字和两者的“宝”字与现在台湾正体或香港繁体的规范用字不同。

参考

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads