热门问题

时间线

聊天

视角

昇龙皇城

越南李朝、陈朝、后黎朝皇城 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

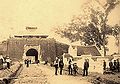

昇龙皇城(越南语:Hoàng thành Thăng Long/皇城昇龍),位于越南河内市,是越南李朝、陈朝、后黎朝的皇城。始建于11世纪李朝初期,由李太祖定名“昇龙”,在此营建皇城[1],此后在陈朝、后黎朝有不同程度扩建[2]。自1788年后黎朝灭亡,至法国建立殖民统治期间,昇龙皇城历经战乱摧残及人为拆毁,陷入荒废,多数建筑现已不存。2002年起,越南社会科学院考古研究所主持对昇龙皇城遗址核心地区展开系统性发掘,辟为遗址保护区。

Remove ads

历史

昇龙皇城一带位于红河三角洲中心,适宜作为统治红河三角洲地区的都城,其建都史最早可追溯至6世纪李贲抗击梁军时期的苏历垒城,但该城是否为万春国国都仍有待证明。南朝宋在这一带设宋平县。隋军平定交州后,在此设郡县管治,交趾郡治所定于宋平县,并在此修筑城池“紫城”。唐代设安南都护府管治越地,治所亦在宋平县,即以此地为安南政治中心。据推测,紫城城址中心即在后世昇龙皇城敬天殿一带[4]。

唐大历二年(767年),经略使张伯仪于宋平县界泸江西岸始筑罗城[5]。咸通七年(866年),唐廷在安南置静海军,以高骈为节度使[6][7]。高骈增筑罗城,将之修建完善,周回一千九百八十二丈零五尺(约6.6公里),城身高二丈六尺(约8.67米),脚阔二丈五尺(约8.33米),四面女墙高五丈五寸(约1.83米),望敌楼五十五所,瓮门六所,水渠三所,踏道三十四所[5]。城池坐南朝北,亦即中原皇帝的方向[4]。《粤甸幽灵集》还记载有一段“龙度福神”被高骈镇压不遂的传说[8]。

此后,罗城又先后为交州曲氏、南汉、杨氏、矫氏掌控,一直为安南政治中心。939年,吴权击败南汉军队,抛弃大罗城而定都古螺,自此直至丁部领建立丁朝时,大罗城一度荒废。丁朝、前黎朝均定都华闾。丁部领任命都护府太师刘基管理大罗城,刘基治下,将大罗城由北向改为南向,即国都华闾的方向[4]。

Remove ads

1010年,李太祖李公蕴颁布迁都诏,称华闾局促逼仄,而大罗城广大平坦,气候干爽,故宣布迁都至大罗城。《大越史记全书》记载,李公蕴乘龙舟停泊于大罗城下之时,忽然在龙舟旁边出现了一条黄龙。群臣认为是大吉之兆,李公蕴遂将大罗城改名为昇龙城[9]。李公蕴修筑昇龙皇城,为三层格局,最外层为罗城或京城,第二层为皇城,最后一层称紫禁城、龙凤城,为国王居住之所。皇城以泥土夯筑而成,外设壕沟。城之四面修筑四道城门,东门祥符门,西门广福门,南门大兴门,北门耀德门[10]。

皇城前起乾元殿,为视朝之所。左、右置集贤殿,讲武殿。其后是飞龙门,通往迎春宫;丹凤门,通往威远门;乾元殿后置龙安、龙瑞二殿,为皇帝起居处。左建日光殿,右建月明殿,后起翠华、龙瑞二宫,为后宫[11]。1029年,李太宗平定三王之乱,皇城毁于战火,遂重修,改乾元殿为天安殿,左、右修宣德殿、延福殿,殿前龙墀东西建文明殿、广武殿,左右对立钟楼,四周起廊庑。龙墀前建奉天殿,上修正阳楼,为主掌筹刻之处。天安殿身后是长春殿,上建龙图阁,供宴寝游玩。此后又在长春殿前修八角殿用于听政,定名为天庆殿,殿前后修凤凰桥[12]。

1203年,李高宗扩建皇城,在寝殿西侧修建新宫殿群。中置天瑞殿,左、右建阳明殿、蟾光殿,前设正仪殿,其上建敬天殿,殿阶称丽瑶。中央辟永严门,右侧辟越城门,殿阶称银虹。后方建胜寿殿,上修圣寿阁,左右修日金阁、月宝阁,四周设廊庑,殿阶称金晶。月宝阁右侧修建凉石座,阁西修建浴堂,阁后修富国阁,殿阶称凤箫。阁后修透垣门,辟有养鱼池。池上修有玩漪亭,亭三面种植奇花异木,池水通往河道[13][14]。此后多年亦多有殿宇增筑兴建。各个宫殿群四周皆有廊庑及殿门。皇城内建有寺观祠堂,供祭拜修行,如关圣祠、真教寺、众仙台。此外,还辟有数处池塘湖泊、御苑园林[10]。

李朝宫殿普遍覆以青釉、黄釉瓦,多为筒瓦,瓦当饰有龙纹、凤纹、莲花纹。据考古学推测,李朝昇龙皇城的范围北达今西湖,西临苏历江,南至今阮太学路,东邻巴亭广场东部。东西长约3公里,南北宽约2公里,面积约合6平方公里,周长达10公里[15]。

陈朝时期继续以昇龙皇城为都,李陈兴替战乱频仍,昇龙皇城残破不堪,皇帝一度不得不暂居茅屋。陈太宗建立陈朝后,即着手在李朝昇龙皇城基础之上加以重修。陈朝时昇龙皇城的格局可根据元代使臣的记录作还原。禁城正门为正阳门,主门称阳明门,上修朝天阁,两座侧门称日新门、云会门,通向集贤殿、明灵阁,左、右门称同乐门、桥会门,右庑通德辉殿,左庑通寿光殿。正殿仍为天安殿,称“天安御殿”[16]。天安殿东西两侧设廊庑、配殿。皇帝居右殿,称为观朝宫,左侧圣慈宫是太上皇居所。陈朝有皇帝退位禅让予太子的习惯[17]。太子宫称“储宫”,后宫有丽天宫、赏春宫。皇城亦设八角殿、延贤殿,供皇帝处理政务、宴请群臣。延洪殿是召集全国耆老商讨国事的地方,1284年蒙越战争期间,陈朝上皇陈晃即于延洪殿召集天下耆老,决意一致抗蒙[18]。另修有望楼、虎圈,皇帝常在望楼上观看虎圈斗虎及大象表演。陈朝皇宫规模宏大,工艺精湛,在殿上的二层楼阁也可见到连廊。1368年,陈裕宗下令修建长廊,将元玄阁至西侧的大朝门全部连通,以便群臣上朝时免受雨淋[17]。

陈朝末年,胡季犛操纵朝政。1397年,胡季犛逼迫陈顺宗迁都至西都清化,将昇龙改名为东都。1400年,胡季犛废黜其外孙陈少帝,自立为帝,建立胡朝,定都于清化。1397年,胡季犛下令拆毁东都皇城部分建筑,以支持西都皇城营建,然而由于路遇暴雨,大半建材就此沉没[19]。

Remove ads

1407年,明军南下,胡季犛父子兵败被俘,置交趾布政司,治交州府,东都更名为“东关”,为交州府治。1428年,黎利击退明军,登基称帝,建立后黎朝,将东关改称东京,定都于此。黎朝时期,皇城规模与李朝、陈朝时期相比扩大了一倍,辟三门:东门东华门,南门大兴门,西门宝庆门。宫城为砖石砌筑,呈长方形,正门为端门,两侧各辟一座掖门东长安门、西长安门。黎利登基之初,即下令重修宫殿,包括敬天殿、勤政殿、万寿殿、会英殿、谨德殿、祥光殿、讲武殿、翠玉殿、承华殿、金鸾殿、宝光殿、承天殿等。敬天殿为皇城主殿,殿址即是李朝、陈朝时的乾元殿、天安殿,为朝会议政之所。后由黎圣宗于1465年重修。1467年,黎圣宗又下令在殿前阶陛两侧雕立石龙一对,并留存至今。敬天殿左右建万寿殿、至敬殿。宫城东建东宫,供太子居住。另建奉先殿,供奉黎家祖先[20]。

1490年,为避免黎宜民篡位刺杀黎仁宗的事件重演,黎圣宗下令扩建皇城,将其范围扩大八里。1512年,黎襄翼帝大兴土木,命武如苏主持修建百余座宫殿,又动工建造“九重台”,据描述,此台“虽未完工,其影已可半遮西湖”。黎襄翼帝主持在殿前开凿宽阔的人工湖,与苏历河相通,以便游赏。1514年,黎襄翼帝又下令将皇城扩建数千丈(每丈合3.6米)。如此盛大的工程最终耗尽国库,军民不堪于重税徭役,引发民变,襄翼帝与武如苏皆被杀[20]。

1516年至1527年,莫朝篡黎,又历经郑家、莫家纷争,东京城动荡不已,宫室、寺观及街坊大多焚毁。1585年,莫茂洽不堪长期流亡,动工重建昇龙国都,这也是皇城最后一次大规模动工修建。1599年,郑松驱逐莫氏,进驻昇龙,在一个月内修缮皇城,迎回黎帝。此后郑主主导朝政,郑府大兴土木之余,皇城则遭冷落,许多地带渐渐荒废[21][22]。

1788年,黎昭统帝向清朝求援,引发清军入越战争,两广总督孙士毅率军占领东京昇龙。黎昭统帝趁机报复郑主,派人焚毁郑主府邸,大火延烧七日之久。战乱期间昇龙遭到极大破坏,尤其是和郑主相关的地点皆遭焚毁[22]。

Remove ads

1789年初,阮惠击退清军,黎昭统帝北逃,后黎朝就此灭亡。阮惠定都于富春,建立西山朝,昇龙更名为“北城”。1802年,阮福映击败西山朝势力,称帝建立阮朝,仍定都于富春顺化,并于1805年将昇龙命名为“昇隆”。城中残破的建材构件陆续向南运送至富春营造阮朝皇城,惟敬天殿、后楼予以保留,敬天殿改建为阮帝北巡行宫。阮福映认为昇龙皇城过于广阔,不符合如今“镇北城”之定义,又下令拆除皇城墙垣,新筑法国沃邦式棱堡,规模远逊于黎朝时的昇龙皇城,墙高一丈一尺,厚四丈,辟五门:东门、西门、北门(今尚存)、西南门、东南门。城门上建望楼,称戍楼。城门外侧壕沟岸边筑土墙,称“羊马城”,长二丈九尺,高七尺五寸。羊马城设侧门,称为“人门”。城东为北城总督官署,城西为粮仓、银库及布政使官邸。1812年,在城南修筑大旗台[22]。

1831年,明命帝将昇隆更名为“河内”。1835年,明命帝称河内城高于顺化京城,下令削低城墙一尺八寸,河内城高仅余约5米。1848年,嗣德帝下令清除河内城内剩余宫殿构件,运往顺化。1888年,阮廷割让北圻,法国人据此建立河内市,并于1902年将河内市定为法属印度支那首府,总督驻扎于此。1894年至1897年,法国人彻底拆除残破的河内城池,皇城建筑遭遇系统性拆除[23],改为法军军营。法国人拆除敬天殿行宫,在原址上建造“龙屋”(Nhà Con Rồng),为法军炮兵司令部。原河内城仅余下北门、旗台等少数建筑[22]。

1945年3月,日军进驻河内,在昇龙皇城法军军营将四千余名法军士兵关押于此[24]:19–20。

Remove ads

1954年后,法军龙屋改为越南人民军总参谋部驻地,原皇城地界多改为越南人民军军营设施和办公驻地,及越南民主共和国国防部驻地,部分法军设施被拆除,辟为越南军事历史博物馆[25]。1975年3月21日,越南劳动党在此召开政治局扩大会议,决定在1975年至1976两年内解放南方[22]。

自2002年起,越南社会科学院考古研究所在昇龙皇城遗址展开系统性发掘[26]。2003年12月,皇城西半区发掘工作结束,共发掘文物超过400万件,确定了7世纪至19世纪历代王朝的文化层,这些文化层彼此叠压交错而在时间上延续,也揭示了当时的皇城规模情况和宫廷人员生活样貌。此外,还发现有大量中国、日本、西亚的陶瓷器[22]。

2009年8月12日,昇龙皇城列入首批特别国家遗迹名录[22]。2010年7月31日,正值李太祖建都昇龙千年之际,昇龙皇城以“河内升龙皇城”之名入选联合国教科文组织世界遗产名录[27]。同年9月11日,越南总理阮晋勇批准昇龙皇城中心遗址区总体规划,建立遗址保护区,规划总面积4万余平方千米,其中考古遗址面积1.8万平方米。10月10日,河内市举行河内建城千年庆典,庆祝昇龙建都及河内建城千年纪念[28]。

Remove ads

遗址分区

昇龙皇城总占地140公顷,其中20公顷为世界遗产区,包括位于黄耀路18号(số 18 đường Hoàng Diệu)的考古区及奠边府路、阮知方路、潘廷逢路、黄耀路围合的区域[29]。

黄耀路18号考古区是昇龙皇城遗址核心地带,发掘工作在2002年至2003年进行,截至当时是越南规模最大的考古发掘,亦是为新建越南国会大厦所做的预备工作[30]。据发掘,遗址地层堆积按时间早晚有所区分,分为大罗时期(7至9世纪)、李朝至陈朝时期(11至14世纪)、后黎朝时期(15至18世纪)、阮朝时期(19世纪至20世纪) [31]。各个文化层互有重叠,有建筑遗迹、排水系统、水井、基柱、墙基、古河流、古湖泊遗迹及大量遗物[32]。大罗时期即发现有“T”字形布局建筑遗址,及“江西军”印文砖,开元通宝钱,刻有神兽、人面图案的筒瓦瓦当,波斯釉陶器残片,中国长沙窑瓷器及日本、朝鲜陶瓷器残片[28][30]。

李朝、陈朝时期的遗迹主要有建筑地基、砖铺地层、莲瓣石柱础、砖铺庭院、排水沟、屋顶构件。考古人员发现李朝时期的建筑遗迹兼用阴柱、阳柱,阴柱即将立柱埋入地底,底端设置交叉木构维持稳定,日本奈良时代亦有类似作法;阳柱类似于中国式的磉墩与柱础石,磉墩间杂石子层、瓦片层。至陈朝时,阳柱作法已经完全取代阴柱作法。根据定位测量,发现陈朝时期建筑偏移角一致,均为北偏东5度,建筑尺寸亦均以三为基数。在一座宫殿地基柱础下,还发掘出一座孩童墓葬,据推测是奠基祭祀期间埋入。这一时期亦发现有佛塔一类的设施遗存,及半径24米的八角殿基址。屋顶构件最具特色的是凤凰菩提叶形的瓦饰,2021年列入越南国宝名录[33]。此外,还出土有大越国军城砖、黄门署监造印文砖,及越窑、龙泉窑、景德镇窑瓷器[28]。

后黎朝时期,主要有厚砖砌成的建筑地基、水井系统等[30],1467年始建的敬天殿地基存留至今。考古发掘发现,这一时期,灰砖取代红砖,屋顶多用红绿釉琉璃瓦,又以“龙瓦”筒瓦为特色,瓦背脊饰龙头、龙身、龙尾。此外还出土一批龙纹碗,外腹饰隐起龙纹,经确定为河内当地烧造[28]。此外,还发掘有特种巨砖铺设的龙廷[32]。

2012年,越南总理批准黄耀路18号昇龙皇城中心遗迹区规划,总面积为4.538万平米,并建设1.3674万平米的文物展示厅[34]。

旗台位于皇城南部,高33.4米(连旗杆高41米,连基座高60米)。基座为三层,逐层收分,外壁包砖。一层边长42.5米,高3.1米,设两道砖砌阶梯;第二层边长27米,高3.7米,四面开拱门,其中三面有汉文刻字,东门上书“迎旭”,西门书“回光”,南门书“向明”。第三层基座边长12.8米,高5.1米,北向设拱门。塔身为八棱锥形,底部棱边长约2米,塔身高18.2米。内部设螺旋阶梯,墙面设圆窗[23]。

旗台建于阮朝嘉隆十一年(1812年),时值嘉隆帝主持改建昇隆城,新筑法国沃邦式棱堡,并在堡垒南侧三门旧址修建此大旗台,可俯瞰全城。法国殖民时期得到保留,改建为法军哨所[25]。越南战争期间,为河内防空部队观测点。旗台如今是河内市的地标、城市象征。1954年10月10日,越南人民军进驻河内,越南民主共和国金星红旗首次在河内旗台升起飘扬。北越首版越南盾纸币即印有河内旗台[23]。

Remove ads

端门位于敬天殿前,如今是昇龙皇城的南大门,现存结构可追溯至15世纪的后黎朝时期,并于19世纪阮朝时期重修。端门外原本建有三门,于1812年由嘉隆帝拆除改建为旗台,端门自此为最南端的城门[35]。端门与敬天殿间为龙墀,黎朝时称丹墀,是皇帝举办礼会、殿试及检阅军队之处[36]。

端门平面总体呈U字形[37],东西长46.5米[35],宽26.5米[38],共设五处门洞,最中央的门洞供皇帝出入,上方刻有汉文“端门”,字形为李朝时期遗存。左右相邻两处门洞供皇族及命官出入[25]。两侧设左端门、右端门两座小门,呈倒L形。门扇为格木制成,约有一掌厚,并以横向竖向门闩固定。门扇下方中央有一处圆形石孔,为落地门闩结构,越南古代及现代民居亦可见类似结构[37]。城楼为三层楼阁,阮朝时期修建,现今形制经数次改建,已有较大改变[37]。

Remove ads

敬天殿原为黎朝时期皇城主殿,位于皇城中心,始建于1428年黎太祖在位期间,并于黎圣宗在位时完工,殿址同李陈时期的天安殿一致。1805年,阮朝嘉隆帝改建为北巡行宫。1816年,原敬天殿坍塌,嘉隆帝下令复建,为现存照片纪录的阮朝官式样貌。1841年,绍治帝将之更名为隆天殿。19世纪末,法国殖民当局将之拆毁,改建炮兵司令部,称龙屋(Nhà Con Rồng)。1954年,北越国防部进驻办公。2004年,越南国防部将之移交予河内市委管理[40]。

拆毁前的敬天殿为阮朝官式重檐叠屋式殿宇[41],正脊上有两龙朝日雕饰,四面环以石栏[40]。现仅存地基及一米余高的石栏,设九级三道阶梯,长4.45米,宽13.7米,高2.1米,由四条石龙雕塑隔开,为黎初时期所制,是昇龙皇城区域内遗存至今的一大珍品[38][42]。1879年,学者张永记在此考察,称殿址虽大部损毁,但是遗存的巨木殊为雄伟,有一人合抱大小,印象深刻[43]。殿基北侧设有一处七级台阶,规模小于主殿阶,两侧有黎中兴时期(17至18世纪)石龙[40]。

D67建筑位于敬天殿北,原为越南劳动党政治部与中央军委会议室,内设越战时期会议室及武元甲大将、文进勇大将办公室,建于1967年,1968年9月投入使用。1966年,美军开始派军机轰炸河内市,为确保战时正常指挥,北越国防部在今皇城内国防部驻地A区修建此建筑。为普通平顶建筑,采用钢铁、砖石、水泥修筑,其隔音墙体厚60厘米,双层钢制门扇,屋顶铺设沙层,可抵御火箭弹和弹片。内设地道、地堡,以防备美军空袭,遇突袭时可借此紧急逃生[25]。地堡设9米深的轰炸掩体,设会议厅[44]。目前辟为越南战争主题博物馆[45]。

后楼又称静北楼(Tĩnh Bắc lâu),为阮朝时期所建,供皇帝北巡期间后宫家眷在此居住。19世纪末严重损毁,后经重修为今日样貌。1998年在此发掘出李朝、陈朝、黎朝时期基址及陶瓷器[25]。

-

D67建筑

-

越南劳动党政治部与中央军委战时会议室

-

后楼

北门(Cửa Bắc),位于皇城最北端,为阮朝城池之正北门,建于1805年,原址是黎朝皇城北门。法军进驻河内后,将此城门作为哨塔[46]。内侧城墙两旁原修有用三角形阶梯通道,通往望楼。现今城门墙身仍存有法军炮艇于1882年留下的炮击痕迹。城楼内设坛供奉抵御法军入侵的河内两任总督阮知方、黄耀[47][48]。1998年,在此发掘出黎朝时期遗迹,包括砖石结构地基及城墙遗迹[46]。

登录基准

该世界遗产被认为满足世界遗产登录基准中的以下基准而予以登录:

- (ii)在某期间或某种文化圈里对建筑、技术、纪念性艺术、城镇规划、景观设计之发展有巨大影响,促进人类价值的交流。

- (iii)呈现有关现存或者已经消失的文化传统、文明的独特或稀有之证据。

- (vi)具有显著普遍价值的事件、活的传统、理念、信仰、艺术及文学作品,有直接或实质的连结(世界遗产委员会认为该基准应最好与其他基准共同使用)。

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads