热门问题

时间线

聊天

视角

月球旅行记

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《月球旅行记》(法语:Le Voyage dans la Lune,[lə vwajaʒ dɑ̃ la lyn],直译为“去往月球的旅程”,英语:A Trip to the Moon)[a]是1902年上映的法国科幻冒险特技电影,由乔治·梅里爱编剧、执导并制作。该片灵感源自法国科幻作家儒勒·凡尔纳的小说《从地球到月球》(1865年)及其续集《环绕月球》(1870年),讲述了一群天文学家乘坐加农炮发射的太空舱前往月球、探索月球表面、从地下月球人(Selenites,月球居民)族群中逃脱,并带着一名被俘月球人返回地球的故事。梅里爱带领一众法国戏剧演员出演,他本人饰演主角巴本福伊教授(Professor Barbenfouillis)。本片的特点在于采用了让梅里爱声名远扬的戏剧化影像风格。

电影研究者们指出该片大量运用了荒诞哲学与反帝国主义讽刺手法,对后世电影创作者产生广泛影响,并强调了传统法国戏剧中梦幻剧元素的艺术价值。影片上映时风靡全球,尤其在美国催生了大量盗版复制品。梅里爱退出影坛后作品一度被遗忘,直至1930年前后电影史界重新评价其贡献时才重获关注。此外,影片的手工上色彩色拷贝曾一度被认为失传,但在1993年再度被发现,并于2011年完成全面修复。

这部影片以当时电影界超常的片长、高昂的制作成本、革新性的特效技术以及叙事手法的重要性,对其他电影创作者产生了深远影响,有力推动了叙事电影的整体发展。该作品作为梅里爱的代表性创作,其中描绘着人脸的月球表面被宇宙飞船击中眼睛的瞬间,已成为电影史上最具象征意义且被频繁引用的镜头之一。本片被公认为科幻电影类型的开山之作,并跻身电影史上最具影响力的作品之列。

Remove ads

剧情

在天文俱乐部的一次会议上,俱乐部主席巴本福伊教授[b][c]提议开展一次月球探险活动。在回应了部分质疑意见后,另外有五位勇敢的天文学家——诺斯特拉达姆士(Nostradamus)[d]、阿尔科弗里斯巴斯(Alcofrisbas)[e]、奥米伽(Omega)、米克罗梅加斯(Micromegas)[f]和帕拉法拉加拉斯(Parafaragaramus)[g]——同意了这一计划。人们制造了一枚子弹形状的太空舱,还造了一门巨型加农炮以将其发射至太空。天文学家们登上太空舱,在“水兵”的协助下,太空舱被加农炮发射升空;这些“水兵”大多由身着水手制服的年轻女性扮演。另一边,月中人则在注视着不断靠近的太空舱,直到那个标志性的镜头出现——太空舱击中了他的眼睛[h]。

安全登陆月球后,天文学家们走出太空舱(无需宇航服或呼吸器),看着远处的地球升起。旅途劳累的他们铺开毯子,睡了过去。睡梦中,一颗彗星掠过,北斗七星出现,每颗星星上都露出一张张人脸,老土星探出他那颗环状行星的窗户,月亮女神菲比坐在新月形的秋千上出现。菲比降下大雪,惊醒了天文学家们,他们躲进一个山洞里,在那里发现了巨大的蘑菇。一位天文学家打开了雨伞;雨伞很快就生根发芽,变成了一朵巨大的蘑菇。

这时,一个月球人(一种居住在月球上的类昆虫外星生物,以希腊月亮女神塞勒涅命名)出现了,但一名天文学家轻松将其杀死,因为这种生物一旦受到强力撞击就会爆炸。但随着更多的月球生物出现,天文学家们被包围,想要消灭它们变得越来越困难。月球人抓住了天文学家,把他们带到自己的国王宫殿。一名天文学家将月球人国王从王座上举起,扔到地上,国王随即爆炸。

天文学家一边继续击退追击的月球人,一边跑回太空舱,其中五人进入了舱内。第六位天文学家,也就是巴本福伊教授本人,用绳索将太空舱从月球的悬崖边推下,使其坠入太空。最后一刻,一个月球人试图抓住太空舱。天文学家、太空舱与这个月球人一同穿越太空,降落在地球的一片海洋中,随后被一艘船营救并拖上岸。影片的最后一段情节(部分胶片版本中缺失)展现了为庆祝探险者归来而举行的游行,其中包括展示被俘的月球人,以及揭幕一座刻有箴言“Labor omnia vincit”的纪念雕像[i]。

Remove ads

演员

《月球旅行记》拍摄之时,电影演员均匿名出演,影片也未标注演职人员表;在电影开头和结尾添加演职人员表的做法,是后来才出现的创新形式[20]。以下演员信息可根据现有资料整理得出:

- 乔治·梅里爱在片中饰演巴本福伊教授以及月中人[4][21]。梅里爱本人是法国电影先驱以及魔术师,如今被公认为最早意识到叙事电影潜力的人之一[22],他此前通过电影《灰姑娘》(1899年)与《圣女贞德》(1900年)已取得了不小的成功[23]。他深度参与自己所有电影的制作,身兼导演、制片人、编剧、美术设计、技术人员、宣传人员、剪辑师,且常亲自出演,这使他成为最早的电影作者之一[24]。晚年谈及自己的创作时,梅里爱表示:“在将自己的想法付诸实践的过程中,最大的困难有时迫使我在自己的电影中扮演主角……我不知不觉成了明星,因为当时还没有‘明星’这个词。”[25]据悉,在自己制作的520部电影中,梅里爱至少在300部里出演过角色[26]。

- 布鲁特·贝农饰演菲比(新月之上的女子)。梅里爱在19世纪90年代发掘了贝农,当时她正在“地狱”(L'Enfer)歌舞厅担任歌手。她还出演了梅里爱1899年的电影《灰姑娘》。[27]

- 弗朗索瓦·拉勒芒(François Lallement)饰演海军陆战队军官。拉勒芒原本是明星电影公司的一名摄影师。[27]

- 亨利·德拉努瓦(Henri Delannoy)饰演火箭船长。[4]

- 朱尔-欧仁·勒格里斯(Jules-Eugène Legris)饰演游行领队。勒格里斯是一名魔术师,曾在梅里爱的舞台幻象剧院——巴黎罗贝尔-乌丹剧院表演。[28]

- 维克托·安德烈(Victor André)、德尔皮埃尔(Delpierre)、法尔若(Farjaux)、克尔姆(Kelm)和布吕内(Brunnet)饰演天文学家。安德烈曾在克吕尼剧院工作,其余几人则是法国杂耍剧场的歌手。[29]

- 沙特莱剧院芭蕾舞团成员饰演星星[29]以及火炮的侍卫[14]。

- 女神游乐厅的杂技演员饰演月球人(Selenites)。[29]

Remove ads

制作

1930年被问及《月球旅行记》的灵感来源时,梅里爱提到了儒勒·凡尔纳的小说《从地球到月球》(1865年)和《环绕月球》(1870年)。电影史学家们——20世纪中期的法国作家乔治·萨杜尔是其中最早提出这一观点的人——常认为赫伯特·乔治·威尔斯的《月球上最早的人类》(1901年)也是可能的灵感来源之一,这部小说的法文译本在梅里爱拍摄该片的几个月前就已出版。萨杜尔认为,影片的前半部分(直至发射炮弹为止)源自凡尔纳的作品,而后半部分,即旅行者们在月球表面及内部的冒险,则源自威尔斯的作品。[30]

除了这些文学来源外,多位电影学者认为梅里爱还深受其他作品影响,尤其是雅克·奥芬巴赫的奇幻歌剧《月球旅行记》(一部未经授权的凡尔纳小说戏仿作品),以及1901年在纽约州布法罗市举办的泛美博览会上的《月球旅行记》主题游乐项目[31][32]。法国电影史学家蒂埃里·勒费布尔(Thierry Lefebvre)推测,梅里爱对这两部作品均有借鉴,但方式不同:他似乎直接从1901年的游乐项目中借鉴了影片的结构——“一次月球旅行、一场月球登陆、与畸形外星人的相遇、一段地下跋涉、与‘月球人’的会面,以及一场狼狈的重返地球现实之旅”;同时,他还从奥芬巴赫的奇幻歌剧中融入了诸多情节元素(包括六位拥有伪科学名字的天文学家、能变形成凳子的望远镜、架于地面之上的登月火炮、月球看似向观众靠近的场景、月球暴风雪、地出场景,以及手持雨伞的旅行者),更不用说影片的戏仿基调了[33]。

Remove ads

正如科学作家罗恩·米勒所指出的,《月球旅行记》是梅里爱创作过的最复杂的电影之一,运用了“他所学过或发明的所有特效手法”[34]。这也是他当时最长的一部电影[j]。作为梅里爱的第400部影片[38],《月球旅行记》的预算高昂,制作成本达到1万法郎[39],拍摄时长也十分漫长,前后耗时三个月才完成[40]。全片拍摄的胶片长度超过800英尺,远超同时期其他电影,也是梅里爱1899年的电影《灰姑娘》的两倍[41]。摄影师是泰奥菲勒·米肖(Théophile Michault)和吕西安·坦吉(Lucien Tainguy),他们作为明星电影公司的领薪员工,每天与梅里爱一同工作。除了担任本职工作外,梅里爱的摄影团队还会为公司做些杂活,比如冲洗胶片、协助搭建布景;另一位领薪摄影师弗朗索瓦·拉勒芒(François Lallement)则在银幕上饰演了海军军官[42]。梅里爱采用单片雇佣制招募演员,人选均来自巴黎戏剧界的有才之士——他与这一领域有着广泛联系。这些演员的日薪为一枚金路易,远高于竞争对手所提供的薪资,而且每天中午还能与梅里爱一同享用一顿免费正餐[43]。

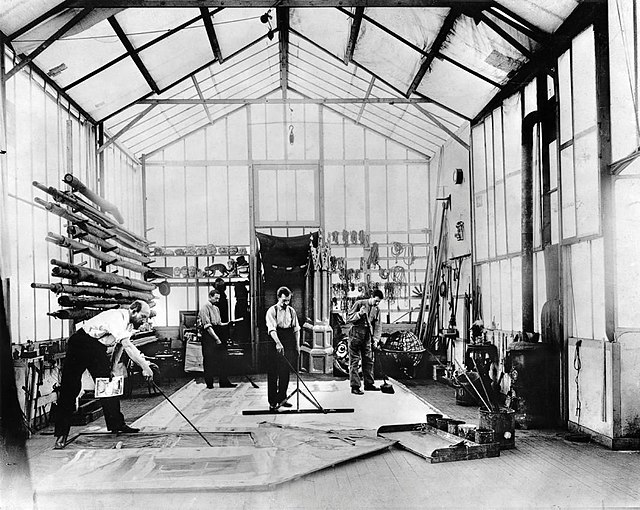

梅里爱于1897年在塞纳-圣但尼省蒙特勒伊市建造了自己的电影工作室[44]。这是一座类似温室的建筑,墙面和屋顶均为玻璃材质,以尽可能引入更多阳光——这一设计理念自19世纪60年代起被大多数静态摄影工作室采用[45][46]。工作室的尺寸与梅里爱自己的罗贝尔-乌丹剧院相同,均为13.5米×6.6米[45][46]。在整个电影生涯中,梅里爱遵循着严格的日程安排:上午规划电影内容,白天光线最充足的时段拍摄场景,傍晚处理电影实验室事务并打理罗贝尔-乌丹剧院,晚上则前往巴黎各剧院观看演出[43]。

根据梅里爱的回忆,《月球旅行记》成本异乎寻常之高,很大程度上是因为机械操控的布景,尤其是“月中人”的服装——这些服装是用硬纸板和帆布为影片特制的。梅里爱亲自用赤陶土塑造了头部、脚部和膝盖部件的原型,随后又为这些部件制作了石膏模具[47]。一位面具制作专家(此人很可能来自巴黎大型面具与包装盒制作公司梅森·阿莱公司)用这些模具制作出硬纸板材质的面具,供演员佩戴[48]。尽管关于该片制作的其他细节留存甚少,但电影史学家乔治·萨杜尔认为,梅里爱很可能在布景方面与画家克洛岱尔(Charles Claudel)合作,在服装方面则与让娜·达西合作[14]。影片中有一幅背景幕布描绘了建造太空舱的玻璃顶工坊内部,这幅幕布的绘制模仿了该片实际拍摄所用的玻璃顶工作室的样子[49]。

与梅里爱其他多部电影一样,《月球旅行记》中的许多特效都是通过替换剪辑技术实现的:摄影师暂停拍摄足够长的时间,对画面中的事物进行修改、添加或移除。梅里爱将拍摄得到的镜头精心拼接在一起,营造出看似带有魔力的效果,例如天文学家的望远镜变成凳子[50],或是爆炸的月中人在烟雾中消失[51]。其他特效则通过戏剧手段实现,比如舞台机械装置和烟火特效。该片还运用了叠化效果[52]。

那个摄像机看似在靠近月亮人的伪跟拍镜头,是通过梅里爱前一年为电影《橡皮头人》发明的一种特效实现的[53]。他没有尝试移动沉重的摄像机去靠近演员,而是在装有轨道的斜坡上放置了一把由滑轮操控的椅子,让演员(颈部以下用黑丝绒遮盖)坐在椅子上,再将演员朝摄像机方向拉[54]。这种技术除了具备实操性,还能让梅里爱更精准地控制面部在画框中的位置,这是移动摄像机无法做到的[54]。借助替换剪辑,一个模型太空舱突然出现在饰演月中人的演员眼中,完成了这个镜头[50]。影片中另一个值得注意的段落——太空舱坠入实景拍摄的海浪中——是通过多次曝光实现的,将太空舱在黑色背景前坠落的镜头叠加在海浪的胶片画面上。这个镜头之后,是从水下视角看到太空舱浮向水面的画面,这是通过将太空舱的活动纸板剪影与装有蝌蚪和喷气装置的水族箱结合制作而成的。太空舱从月球降落的过程用了四个镜头呈现,在影片中时长约二十秒[55]。

Remove ads

梅里爱仅有少数影片制作了彩色胶片,这些彩色版本与黑白版本被一同宣传发行,但彩色版定价更高。大约在1897年至1912年间,这些胶片(涵盖《仙女国》[k]、《太空旅行记》[l]、《塞维利亚的理发师》以及《月球旅行记》等影片)均由巴黎伊丽莎白·蒂耶里(Élisabeth Thuillier)与贝尔特·蒂耶里(Berthe Thuillier)的上色工作室手工上色[57]。蒂耶里姐妹领导着一个由两百名女性组成的工作室,她们用精心挑选的颜料,直接用画笔在胶片上涂色。工作室采用流水线式作业,每名工人负责给一帧胶片涂上特定颜色,有时一部影片会用到二十多种颜色。平均而言,蒂耶里工作室为一部影片制作约六十份手工上色胶片拷贝[58]。

尽管梅里爱的电影是无声的,但它们并非设计为无声观看;放映商通常会安排一位“解说员”(法语:bonimenteur),在画面展开时讲解剧情,同时还会搭配音效和现场音乐[59]。梅里爱本人对其电影的配乐也颇为关注,曾为多部作品准备专门的电影配乐,包括《仙女国》[60]和《塞维利亚的理发师》[61]。不过他并未为任何一部电影指定必须使用的音乐,而是允许放映商自主选择他们认为最合适的配乐[62]。1902年,当这部电影在巴黎奥林匹亚音乐厅放映时,据称有人为其创作了一首原创电影配乐[63]。

1903年,英国作曲家埃兹拉·里德(Ezra Read)发表了一首钢琴曲,名为《月球旅行记:喜剧叙事幻想曲》(A Trip to the Moon: Comic Descriptive Fantasia),这首曲子按梅里爱影片的场景逐段创作,有可能曾被用作该片的配乐[64];它或许是梅里爱本人委托创作的,梅里爱很可能在某次赴英旅行中见过里德[62]。近年来为《月球旅行记》录制配乐的作曲家包括“空气乐队”(Air)的尼古拉·戈丹与让-伯努瓦·邓克尔(为2011年修复版创作,详见下文“手工上色版本”部分)[65]、弗雷德里克·霍奇斯(Frederick Hodges)[65]、罗伯特·伊斯雷尔(Robert Israel)[65]、埃里克·勒冈(Eric Le Guen)[66]、劳伦斯·勒埃里西(Lawrence Lehérissey,梅里爱的玄孙)[67]、杰夫·米尔斯[65]、唐纳德·索辛(Donald Sosin)[68],以及维克多·杨——他为一个剪辑版胶片创作了配乐,该版本被用作1956年电影《环游世界八十天》的序幕内容[69]。

Remove ads

风格

这部电影的风格和梅里爱其他大多数作品一样,带有刻意的戏剧感[70][71]。舞台布景极具程式化风格,让人联想到19世纪的舞台传统;摄像机固定不动,其摆放角度旨在模拟剧院观众观看舞台的视角[70][71][m]。这种风格选择是梅里爱最早且最重要的创新之一,被萨杜尔称为“一楼特等座绅士”的看台位置[71][72]。尽管梅里爱在户外实景拍摄时曾采用摄像机移动拍摄的方式[n],但他认为在摄影棚内制作的叙事电影更适合采用剧场化视角[72][73]。

尽管梅里爱最初顺应当时的流行趋势,主要拍摄纪实短片(即捕捉真实场景与事件的“生活片段”类短纪录片),但在他从事电影创作的最初几年里,电影类型逐渐转向了当时远不那么常见的虚构叙事,他将这类影片称为“精心编排的场景”(法语:scènes composées)[20]。这种新类型深受梅里爱戏剧与魔术经验的影响,尤其是他对法国流行的奇幻舞台(法语:féerie)传统的熟悉——这类舞台作品以奇幻剧情和华丽视觉效果为特色,包含精美的布景和机械操控的舞台特效[74]。梅里爱在一则广告中自豪地阐述了自己的创新影片与同时代人仍在拍摄的纪实短片之间的区别:“这些充满奇幻色彩与艺术感的影片再现了舞台场景,创造出一种全新类型,完全不同于那些展现真实人物与真实街道的普通电影画面。”[75]

由于《月球旅行记》的创作早于埃德温·S·波特、D·W·格里菲斯等电影人开创叙事性电影剪辑手法之前,因此它并未采用后来欧美观众逐渐习惯的电影语言——这种语言建立在有目的地运用多种技巧的基础上,包括多样的镜头角度、交叉剪辑、镜头并置以及其他电影表现手法[76]。相反,梅里爱这部电影中的每个镜头设置都被设计成一个完整的戏剧场景,没有明显的剪辑痕迹,这种处理方式与其影片所采用的戏剧风格相契合[77][o]。

同样,电影学者指出,《月球旅行记》中最著名的片段通过两次呈现同一事件来打破时间连续性:首先展现太空舱突然出现在拟人化月亮的眼睛里;随后,在一个近得多的镜头中,着陆过程呈现得完全不同且真实得多——太空舱实实在在地坠入了看起来真实可信的月球表面[79]。这种非线性叙事手法——将时间和空间视为可重复、可灵活处理的元素,而非遵循线性因果关系——在连贯性剪辑手法出现之前,以格里菲斯及其追随者的标准来看是极不寻常的。其他电影人也进行过类似的时间实验(例如,波特在其1903年的电影《美国消防员的生活》中大量运用了时间断裂与重复手法)[79][80]。到20世纪后期,随着体育电视转播中即时回放技术的发展,时间重复再次成为银幕观众熟悉的表现手法[79]。

由于梅里爱并未采用现代电影语言,一些电影学者便构建了其他思考框架来评价他的作品。例如,一些近年的学者虽未必否认梅里爱对电影的影响,却认为将他的作品理解为植根于19世纪奇幻舞台(法语:féerie)传统的华丽戏剧创作,会更为贴切。[81]

同样,汤姆·冈宁(Tom Gunning)认为,指责梅里爱未能开创一种更具代入感、更符合电影特性的叙事风格,其实是误解了他作品的创作目的;在冈宁看来,电影史的最初十年可被视为“吸引力电影”时代,这一时期的电影人尝试采用以奇观效果和直接呈现为核心的表现风格,而非依赖复杂的剪辑手法。尽管吸引力电影风格后来逐渐式微,让位于更注重叙事完整性的“故事片”模式,但它仍是某些电影类型的重要组成部分,包括科幻片、音乐剧和先锋派电影。[82]

Remove ads

主题

《月球旅行记》开创性地运用了科学抱负与探索发现的主题,因此有时被称为第一部科幻电影[84][85][p]。《电影简史》(A Short History of Film)认为,该片确立了“如今科幻电影中仍在使用的诸多基本类型场景”[87]。它也可能被归为其他类型:梅里爱曾将该片宣传为“大型奇观剧”(法语:pièce à grand spectacle)[21],这个术语指19世纪下半叶由儒勒·凡尔纳和邓纳里推广开来的一种巴黎华丽舞台大戏[88]。理查德·阿贝尔和弗兰克·凯斯勒(Frank Kessler)都认为该片属于奇幻舞台(法语:féerie)类型[63][89]。它也可简单归为“特技电影”——这是对早期流行电影类型的统称,指充满创新和特效的短片,而这一类型正是梅里爱在其早期作品中确立并推广开来的[90]。

《月球旅行记》的基调极具讽刺意味,它以冒险故事的形式对19世纪的科学进行夸张呈现,从而调侃这一领域[91]。该片完全不假装具有科学合理性,只有溅落场景中的真实水波是对现实主义做出的唯一妥协[91]。电影学者艾莉森·麦克马汉(Alison McMahan)将《月球旅行记》称为最早的荒诞玄学电影(pataphysical film)范例之一,称其通过讽刺性地塑造无能的科学家、拟人化的月亮面孔以及违背物理定律的不可能情节,“旨在展现逻辑思维本身的不合逻辑性”[14]。电影史学家理查德·埃布尔(Richard Abel)认为,梅里爱在该片中意在“颠覆现代法国社会的等级价值观,并在狂欢式的混乱场景中将其置于嘲讽之下”[92]。同样,文学与电影学者爱德华·瓦根克内希特将该片描述为一部“既讽刺教授与科学协会自命不凡的做派,同时又迎合人类面对未探索宇宙时所怀有的好奇与惊叹之情”的作品[93]。

该片的讽刺还带有浓厚的反帝国主义色彩[10][83]。电影学者马修·所罗门(Matthew Solomon)指出,影片后半段(部分胶片中缺失的游行与纪念场景)在这一点上表现得尤为强烈。他认为,曾以反布朗热主义政治漫画家为职业的梅里爱,在影片中对帝国主义统治进行了嘲讽——他将片中的殖民征服者塑造成一群笨拙的学究,这些人残忍地攻击遇到的外星生命,最后带着一名受虐待的俘虏归来,还伴随着自我庆贺的盛大场面。影片最后一个镜头中出现的巴尔邦菲利(Barbenfouillis)雕像,甚至与梅里爱政治漫画中那些自负又霸道的殖民者形象颇为相似[83]。电影学者伊丽莎白·埃兹拉(Elizabeth Ezra)也认同“梅里爱嘲讽了殖民主义者对不同文化征服行为的自命不凡描述”,并补充道“他的影片还将社会分化作为主题呈现在本土场景中,因为月球上的等级制度与地球上的等级制度展现出一种奇特的相似性”[10]。

发行

梅里爱于1902年5月开始拍摄《月球旅行记》,同年8月完成影片,并在当月开始向其他法国发行商出售影片拷贝[47]。1902年9月至12月期间,该片的手工上色版本在巴黎梅里爱的罗贝尔-乌丹剧院放映。影片在每周四和周六的日场演出结束后放映,出演者包括梅里爱的同事兼魔术师同行朱尔-欧仁·勒格里斯(Jules-Eugène Legris),他在影片最后两个场景中饰演游行队伍的领队[28]。梅里爱通过自己的明星电影公司出售该片的黑白版与彩色版胶片拷贝[28],公司为这部影片分配的目录编号为399-411[q],并赋予其描述性副标题《30个场景的大型奇观剧》(法语:Pièce à grand spectacle en 30 tableaux)[21][r]。在法国,黑白版胶片拷贝售价为560法郎,手工上色版为1000法郎[39]。梅里爱还通过伦敦查尔斯·厄本的沃里克贸易公司间接出售这部影片[28]。

围绕这部影片的诸多情况——包括其非常规的预算、时长、制作周期,以及它与1901年纽约某娱乐项目的相似性——都表明梅里爱特别渴望能在美国发行这部影片[40][s]。但由于当时电影盗版猖獗,这部热门影片的大部分利润梅里爱始终未能获得[96]。有记载显示,梅里爱曾将一份影片胶片拷贝卖给巴黎摄影师夏尔·热谢尔(Charles Gerschel),供其在阿尔及尔的一家剧院使用,且严格规定该拷贝只能在阿尔及利亚放映。但热谢尔却将这份拷贝以及梅里爱的其他多部影片卖给了爱迪生制造公司的员工阿尔弗雷德·C·阿巴迪,阿巴迪又将这些影片直接送往爱迪生的实验室进行复制,之后由维塔格拉夫公司销售。这份拷贝的复制品随后流向了其他公司,到1904年时,西格蒙·卢滨、塞利格多镜电影公司以及爱迪生公司都在重新发行这部影片[28]。和梅里爱的做法一样,爱迪生公司销售的该片拷贝甚至也提供手工上色版本,售价更高[57]。梅里爱还常常完全得不到署名;在影片发行的最初六个月里,美国唯一一位在影片宣传广告中为梅里爱署名的放映商是托马斯·林肯·塔利[97],他还选择这部影片作为其“电子剧院”(Electric Theatre)的开业放映影片[39]。

在《月球旅行记》发行期间,电影盗版问题日益凸显,为解决这一问题,梅里爱于1903年在纽约开设了明星电影公司的美国分公司,由他的兄弟加斯东·梅里爱负责管理。该分公司旨在直接销售梅里爱的影片,并通过在美国为影片注册版权来保护这些作品[98]。星影公司影片目录英文版的序言中宣称:“我们在纽约开设工厂与办事处,已做好准备并决心积极追查所有伪造者与盗版者。我们不会反复警告,我们会直接采取行动!”[99]

梅里爱与其他多家电影公司达成了各类交易合作,包括美国电影放映机与传记公司、沃里克贸易公司、查尔斯·厄本贸易公司(Charles Urban Trading Co.)、罗伯特·W·保罗工作室以及高蒙电影公司[98]。在这些谈判中,美国市场统一了胶片拷贝的销售价格,定为每英尺0.15美元,这一标准对梅里爱十分有利。后来,电影专利集团公司在1908年推行的新价格标准加速了他的财务危机,因为按照新标准,他的影片制作成本过高,难以维持。1908年之后,随着奇幻魔术风格不再流行,他的影片也逐渐跟不上当时的潮流[98]。

Remove ads

评价

根据梅里爱的回忆录,他最初试图将《月球旅行记》卖给法国露天游乐场放映商时遭遇了失败,原因是这部电影的定价异常高昂。最终,梅里爱提出让其中一位放映商免费借走一份胶片进行放映。首场放映的掌声极为热烈,游乐场的观众让影院座无虚席,一直持续到午夜。这位放映商当即买下了这部电影,当有人提起他最初下订单时还不情不愿时,他甚至主动提出额外支付200法郎,以补偿“(梅里爱所受的)不便”[99]。这部电影在法国取得了显著的成功,在巴黎奥林匹亚音乐厅连续放映了好几个月[63]。

《月球旅行记》在美国受到了格外热烈的欢迎,但令梅里爱懊恼的是,卢宾(Lubin)、塞利格(Selig)、爱迪生(Edison)等公司对该片的盗版行为使其得到了广泛传播。纽约、华盛顿特区、克利夫兰、底特律、新奥尔良和堪萨斯城的放映商都反馈,这部电影在他们的影院里取得了巨大成功[100]。该片在其他国家也表现不俗,包括德国、加拿大和意大利,直到1904年,它在这些国家都一直是作为主打影片上映[100]。

《月球旅行记》是20世纪最初几年里最受欢迎的电影之一,仅有少数几部影片能与之匹敌(其中包括梅里爱本人拍摄的同类特效大片,如《仙女国》和《太空旅行记》)[101]。梅里爱在晚年时表示,《月球旅行记》“显然算不上我最好的作品”,但他也承认,这部电影被广泛认为是他的代表作,且“它留下了不可磨灭的印记,因为它是同类作品中的第一部”[102]。而梅里爱最为自豪的电影是1908年的《人类纪元》,这是一部严肃的历史剧情片,如今已经失传[103]。

Remove ads

重新发现

梅里爱陷入财务困境并逐渐衰落之后,他的大部分影片胶片拷贝都遗失了。1917年,他的工作室被法国军方征用,军方将梅里爱的多部影片熔化,以提取胶片中的银元素,并用赛璐珞制作鞋跟。1923年,罗贝尔-乌丹剧院被拆除时,存放在那里的影片拷贝按重量卖给了一位二手胶片商贩。最终,也是在这一年,梅里爱突然暴怒,在蒙特勒伊的家中花园里烧毁了自己留存的所有影片底片[104]。1925年,他开始在巴黎蒙帕纳斯站的一个摊位上售卖玩具和糖果[105]。《月球旅行记》在历史上几乎被遗忘,多年来无人得见[101]。

得益于电影史爱好者的努力,尤其是雷内·克莱尔、让·乔治·奥里奥尔和保罗·吉尔松,梅里爱及其作品在20世纪20年代末被重新发现。1929年12月16日,巴黎普莱耶尔音乐厅(Salle Pleyel)举办了一场“梅里爱庆典”(Gala Méliès)以纪念这位电影人,他还在1931年被授予法国荣誉军团勋章[106]。在这场对梅里爱的关注复兴期间,影院经理让·莫克莱尔(Jean Mauclaire)与早期电影实验者让·阿克梅·勒罗伊(Jean Acme LeRoy)各自独立着手寻找《月球旅行记》留存下来的胶片拷贝。莫克莱尔于1929年10月从巴黎获得了一份拷贝,勒罗伊则在1930年从伦敦找到一份,但两份拷贝均不完整;莫克莱尔的拷贝缺少第一个场景,勒罗伊的拷贝则缺失了包含游行与纪念雕像的完整结尾段落。这些拷贝偶尔会在回顾展(包括“梅里爱庆典”)、先锋派电影放映活动及其他特殊场合放映,有时还会由梅里爱本人亲自到场介绍[107]。

勒罗伊于1932年去世后,他的电影收藏在1936年被现代艺术博物馆收购。在该馆电影策展人艾里斯·巴里的主导下,博物馆对《月球旅行记》的收购及后续放映,让这部影片再次面向广大美国和加拿大观众开放[107],也使其最终被确立为电影史上的里程碑之作[50]。勒罗伊那份不完整的拷贝成了这部影片最常见的版本,也是包括法国电影资料馆拷贝在内的大多数其他拷贝的母版[107]。1997年,由梅里爱家族成立的梅里爱电影资料馆从多个来源中取材,最终修复出包含完整庆典段落的影片完整版[108]。

此前一直没有已知留存的《月球旅行记》手工上色版胶片拷贝,直到1993年,一位匿名捐赠者向加泰罗尼亚电影资料馆捐赠了一批包含200部默片的藏品,其中就有一份该影片的手工上色版[109]。目前无法确定这个源自二代底片的手工上色版是否由伊丽莎白·蒂耶里(Elisabeth Thuillier)的工作室上色,但所用的胶片齿孔显示这份拷贝制作于1906年之前。该拷贝中发射场景里挥舞的旗帜被染成类似西班牙国旗的颜色,这表明这个手工上色版是为西班牙放映商制作的[110]。

1999年,加泰罗尼亚电影资料馆的安东·希门尼斯(Anton Gimenez)向法国龙虾影业公司的塞尔日·布隆伯格与埃里克·朗格(Eric Lange)提及了这份拷贝的存在,他认为该拷贝已完全腐烂。布隆伯格与朗格提出用一部近期重新发现的、由塞贡多·德·霍蒙执导的影片交换这份手工上色拷贝,希门尼斯接受了这一提议。布隆伯格与朗格咨询了多家专业实验室,试图修复这部影片,但由于胶片卷轴显然已腐烂成坚硬的块状物,没有一家实验室认为修复可行。于是,布隆伯格与朗格亲自着手分离胶片画格,发现只有胶片边缘发生了腐烂并粘连在一起,因此许多画格本身仍可抢救[111]。2002年至2005年间,通过各类数字化工作,该拷贝中13375个图像碎片得以保存[112]。2010年,龙虾影业、安盛甘电影基金会(Groupama Gan Foundation for Cinema)与特艺色电影遗产基金会(Technicolor Foundation for Cinema Heritage)联合启动了这份手工上色拷贝的完整修复工作[109]。工作人员将手工上色拷贝的数字化碎片重新拼接修复,借助梅里爱家族所持有的一份黑白拷贝还原了缺失的画格,并调整了播放速度,使其以默片的标准速率——每秒16画格——运行。修复工作于2011年在洛杉矶的特艺色实验室完成[113][114]。此次修复的成本为100万美元[115]。

经过修复的版本于2011年5月11日在戛纳电影节首映——此时距离该拷贝被发现已过去18年,距离影片最初上映则已过去109年[116]。这一个修复版由法国乐队“空气乐队”(Air)为其创作了新配乐[116]。2012年,弗利克巷公司(Flicker Alley)发行了该修复版的双碟蓝光和DVD套装,其中既包含影片的彩色版,也包含黑白版,同时还收录了布隆伯格与朗格执导的长篇纪录片《非凡旅程》(The Extraordinary Voyage),这部纪录片讲述了该片的修复过程[117]。在《纽约时报》的报道中,A·O·斯科特将这次修复评价为“无疑是本年度,甚至可能是本世纪的电影界高光时刻”[118]。

后续影响

《月球旅行记》是乔治·梅里爱最著名的影片,也是早期电影的经典范例,其中太空舱撞上“月亮人”眼睛里的画面尤为知名[119]。正如《电影简史》(A Short History of Film)所指出的,《月球旅行记》融合了“奇观、震撼效果与技术魔法,打造出一部风靡全球的宇宙奇幻作品”[87]。它对后世电影人产生了深远影响,为电影媒介注入了创造力,将奇幻元素用于纯粹的娱乐目的——这在当时的电影领域是较为罕见的追求。此外,梅里爱创新性的剪辑与特效手法被广泛效仿,成为电影媒介的重要组成部分[120]。该片还推动了科幻与奇幻类型电影的发展:它证明科学主题在银幕上具有表现力,也证明摄像机能够改变现实样貌[87][121]。

埃德温·S·波特(Edwin S. Porter)在1940年的一次采访中表示,正是通过观看《月球旅行记》及梅里爱的其他作品,他“得出结论:一部讲故事的影片或许能将观众重新吸引回影院,并就此朝着这个方向展开创作”[50]。同样,D·W·格里菲斯(D. W. Griffith)谈及梅里爱时曾简单说道:“我所拥有的一切都归功于他。”[22]由于这两位美国导演被广泛认为是现代电影叙事手法的开创者,文学与电影学者爱德华·瓦根克内希特曾这样总结梅里爱对电影史的重要性:梅里爱“对波特与格里菲斯都产生了深远影响,并通过他们影响了美国电影制作的整个发展历程”[93]。

这部影片曾多次在其他创意作品中被提及或致敬[28],例子涵盖多个领域:从塞贡多·德·霍蒙于1908年拍摄的未经授权翻拍版《月球旅行》(Excursion to the Moon)[122],到布莱恩·塞兹尼克2007年的小说《雨果·卡布雷的发明》及其2011年由马丁·斯科塞斯执导的电影改编版《雨果》——在后两部作品中,梅里爱及其这部影片得到了大量致敬[123]。电影学者安德鲁·J·劳施(Andrew J. Rausch)将《月球旅行记》列为“电影史上30个最关键的时刻”之一,称它“改变了电影的制作方式”[124]。基娅拉·费拉里(Chiara Ferrari)在《死前必看的1001部电影》中为该片撰写的评论文章(该书将《月球旅行记》列为开篇条目)认为,这部影片“直接体现了其导演夸张外向的个性”,并且“应该在世界电影史上的里程碑中占有一席之地”[120]。《月球旅行记》被《村声》周刊评为20世纪最伟大的100部电影之一,位列第84名[125]。

脚注

- Alcofribas是弗朗索瓦·拉伯雷的一个化名[15]。

- 例如在拍摄1900年巴黎世界博览会的19部作品时,使用了可360度旋转的摄像机进行全景拍摄[72][73]。

文献来源

网页来源

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads