热门问题

时间线

聊天

视角

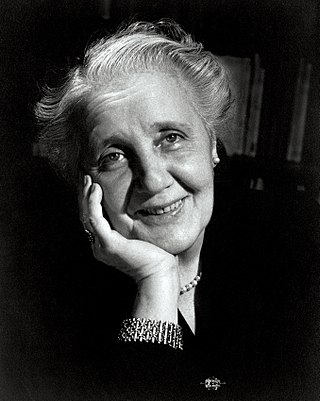

梅兰妮·克莱因

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

梅兰妮·克莱因(Melanie Klein,本姓莱兹Reizes;1882年3月30日-1960年9月22日)是奥匈帝国出生的英国作家暨精神分析学家,以儿童精神分析研究闻名,为客体关系理论发展的核心人物。克莱因的研究主要聚焦于人类发展过程中矛盾心理与道德模糊性所扮演的角色。[1]她提出婴儿期的前语言存在性焦虑会催化潜意识的形成,导致心理世界在潜意识中分裂为“好”与“坏”的理想化状态。根据其理论,儿童如何化解这种分裂取决于其先天体质与养育经验的特质,而这种化解的品质将影响个体在后续人生中是否会出现心理困扰,以及困扰的类型与程度。[2]

Remove ads

生平

梅兰妮·克莱因出生于犹太家庭,童年在维也纳度过。她是家中第四个也是最小的孩子,父亲莫里兹是医生,母亲名为利布莎·莱兹。[3]克莱因就读于文理中学后曾希望进入大学研读医学,[来源请求]但因家道中落,加上当时社会对女性相夫教子的压力,最终放弃了这个梦想。

21岁时,她与工业化学家亚瑟·克莱因结婚,不久生下长女梅丽塔。1907年生下次子汉斯,1914年又生下幼子埃里希。多次生育使克莱因罹患忧郁症,加上婚姻不睦,她开始寻求治疗。1910年举家迁往布达佩斯后,克莱因开始接受精神分析师桑多尔·费伦齐的治疗,这段经历激发了她对精神分析学的兴趣。

在费伦齐鼓励下,克莱因以观察自己的孩子展开研究。[4]当时儿童精神分析领域文献匮乏,克莱因因此开创“游戏技术”——她认为儿童的游戏行为如同成人的梦境与自由联想,都是潜意识素材的象征表现。这项研究后来促成游戏治疗法的发展。

1921年婚姻破裂后,克莱因移居柏林,在卡尔·亚伯拉罕指导下加入柏林精神分析学会。虽然亚伯拉罕支持她的儿童研究,但克莱因的理论在柏林未获广泛认同。作为一名离异女性且缺乏正规大学学历,在以男性医师为主导的专业领域中,克莱因显得格外特立独行。尽管如此,她的早期研究仍对精神分析学(特别是在英国)的理论与技术发展产生深远影响。[来源请求]

她关于人类发展与心理防卫机制的理论因与佛洛伊德学说相左而引发争议,在发展心理学界掀起广泛讨论。与克莱因同时提出儿童理论的安娜·佛洛伊德成为其非正式竞争对手,双方支持者的论战持续多年,史称“争议性讨论”。这场论战最终导致英国精神分析学会分裂为三个培训体系:(1)克莱因学派、(2)佛洛伊德学派与(3)独立学派。直到[何时?]各方达成协议,同意在儿童分析领域采用双轨教学模式,争论才告平息。

Remove ads

精神分析学贡献

克莱因是最早将传统精神分析学应用于幼儿的学者之一,其创新既体现在技术层面(如运用玩具进行儿童分析)[5],也见诸婴儿发展理论。

通过观察分析儿童游戏与互动,克莱因深化了佛洛伊德关于潜意识的研究。她对婴儿潜意识的探索发现了早期伊底帕斯情结的存在,以及超我的发展根源。

克莱因的理论整合了佛洛伊德提出的死亡本能概念——即所有生命体都有回归无机状态的本能倾向。在心理学层面,维持生命统一的生本能被假定存在对应力量,即试图终结生命的死本能(尽管佛洛伊德本人从未使用“死本能”一词[6][7])。佛洛伊德与克莱因都将这些“生物-心理”力量视为心理结构的基础,这些以本我为基质的原初潜意识力量,驱动着经验主体自我的活动。需强调的是,本我、自我、超我与本能类似,都是对复杂未知的心理动力学运作机制的简化表述。[8]

婴儿观察研究

克莱因关于婴儿观察重要性的研究始于1935年,当时她在伦敦发表关于断奶的公开演讲。

克莱因指出,母婴关系的建立不仅基于哺乳与依恋发展,母亲对婴儿的依附与连结同样重要(甚至更为关键)。这个结论来自她对自身及其他母亲的实际观察。她描述婴儿会表现出对母亲面容、双手触碰的兴趣,以及吸吮母乳时的愉悦,这种基于情感的连结在出生后不久即形成。克莱因认为早在两个月大时,婴儿对母亲的关注就已超越哺乳需求,她观察到婴儿常会对母亲微笑并依偎其胸前。婴儿对母亲态度与情绪的反应方式,以及表现出的爱与兴趣,构成了客体关系的雏形。

克莱因进一步说明,婴儿能意识到自己的成长(如爬行、走路)能带给父母喜悦。在某次观察中,她指出婴儿希望透过成就来唤起母亲的爱与愉悦。婴儿会发现自己的微笑能让母亲开心并获得关注,且微笑比哭泣更能达成目的。

克莱因也探讨“情感淡漠”婴儿的现象。她表示,人们容易将饮食正常、少哭闹的婴儿误判为快乐宝宝,但后续发展显示部分这类“好带”的婴儿其实并不快乐,他们的安静可能源于某种情感淡漠。评估幼儿心理状态时必须考虑情绪的复杂性,这些孩子后续往往出现人际羞怯、对外界事物与学习缺乏兴趣等问题。由于缺乏动机,他们在动作发展(如爬行、走路)上通常较慢,随着成长更可能显现神经质征兆。[9]

儿童分析

佛洛伊德的儿童理论主要来自成人患者分析,克莱因则创新地直接对两岁以上儿童进行治疗。她将儿童游戏视为情感沟通的主要方式,透过观察儿童玩洋娃娃、动物玩偶、橡皮泥或画画等行为,记录其活动与互动模式,进而解读游戏背后的潜意识意义。她延续佛洛伊德理论,强调父母形象在儿童幻想中的重要性,但提出伊底帕斯情结的发生时间应更早。与佛洛伊德相左的是,她认为超我从出生即存在。

在研究幼童与心理障碍儿童的极端攻击性幻想(包含憎恨、嫉妒与贪婪)后,克莱因建立了一套心理模型,将显著的心理状态波动与假设的生/死本能脉动连结。当生命维持原则占主导时,她称此心理状态为“忧郁心理位置”。处于忧郁心理位置的儿童能理解好坏事物具有一体性,对幻想中摧毁对象的命运产生恐惧与担忧,并试图透过幻想与行为治疗来“修复”母亲,从而克服忧郁与焦虑。此时儿童会运用代表爱与修复的幻想来重建被自己破坏的对象,道德观也由此立场发展。克莱因称其为“忧郁”心理位置,是因为修复受损客体完整性的努力常伴随忧郁与绝望——儿童总怀疑自己能否真正修复所有伤害。这被视为她对精神分析哲学最重要的贡献。后来她提出更早期的“偏执-分裂心理位置”,对应生命解离倾向的心理发展阶段。[10]

克莱因创造“偏执-分裂防御”一词,强调儿童的焦虑如何表现为被迫害幻想,以及如何透过心理分割来抵御迫害感。她认为出生即存在的偏执-分裂心理位置是普遍的精神病性状态。

克莱因坚持在分析儿童时将攻击性视为独立重要力量,这使她与欧洲大陆另一位著名儿童心理治疗师——佛洛伊德之女安娜·佛洛伊德产生冲突。1938年安娜移居克莱因长期工作的伦敦后,双方爆发诸多论战,史称“争议性讨论”。二战期间的英国,两派透过发表论文阐明立场与分歧,最终达成妥协:英国精神分析学会形成三个培训体系,安娜的理论在美国保持主导影响。

克莱因认为战争等重大事件会影响儿童发展进程,导致心理位置从偏执-分裂状态转向忧郁状态。偏执-分裂心理位置的特征是将自我与他人极端分割为绝对好坏,缺乏整合能力与相对性认知。[11]

Remove ads

客体关系理论

克莱因被公认为客体关系理论的主要奠基者之一。[12]这套精神分析理论假设所有人都有内在且主要处于潜意识的关系领域,这些关系不仅涉及外部世界,更特定指向个体周遭的他人。客体关系理论聚焦于人际互动、互动的内化过程,以及这些内化关系如何影响心理结构。其中“客体”指代恐惧、欲望、嫉妒等情绪的潜在载体,与主体分离的设计[13],使临床应用时能更简明地处理需求缺失领域。

克莱因的取向有别于安娜·佛洛伊德的自我心理学。她从人际角度拓展结构模型,1920年代中期即对首个防御机制提出不同见解:克莱因认为是“驱逐”,佛洛伊德则主张“压抑”(Stein, 1990)。克莱因提出婴儿出生就能与被归类为“好”或“坏”的母亲建立关系,并将其内化为原始部分客体,从而形成幻想生活。这种假设使她必须主张“自我”从出生即存在,使婴儿得以早期建立人际关系(Likierman & Urban, 1999)。

Remove ads

《嫉妒与感恩》

梅兰妮·克莱因最后一部重要著作《嫉妒与感恩》出版于1957年,被视为其理论贡献的集大成之作。[14]这部作品标志着克莱因精神分析思想的成熟,将早期概念——偏执-分裂与忧郁心理位置、死亡本能、投射性认同——整合为更完整的框架。

克莱因将嫉妒定义为“因他人拥有并享受某种渴望之物而产生的愤怒感——这种冲动旨在夺取或破坏它”。[15]根据克莱因,嫉妒是死亡本能的早期表现,属于先天情绪。早在婴儿能完整感知外界与母亲前,嫉妒就已存在,并影响第一个客体关系——与乳房的关系。

克莱因理论中,嫉妒与妒忌有重要区别:“妒忌基于爱,目的是占有所爱对象并排除竞争者;嫉妒则是因他人拥有并享受某种渴望之物而产生的愤怒感——其冲动在于夺取或破坏”。[16]

嫉妒指向被既爱又恨的好客体的创造能力。婴儿嫉妒能喂养安抚自己的乳房(好客体),想破坏其美好特质。这种施虐冲动源于婴儿无法自我满足的痛苦。[17]

克莱因认为过度嫉妒会威胁与好客体建立关系的能力。婴儿可能因此无法与乳房形成正向关系并将其内化为好客体,这将破坏建立良好内在客体的过程,而此过程对健康自我发展至关重要。[18]克莱因也区分嫉妒与贪婪:“过度贪婪旨在彻底掏空、吸干并吞噬乳房;嫉妒则旨在毒害破坏好乳房使其无法被享受”。[19]此区分对理解从偏执-分裂心理位置过渡到忧郁心理位置的困难非常重要。

过度嫉妒可能阻碍向忧郁心理位置的转变,因为个体无法发展出对受损好客体的关切与修复能力。临床上表现为持续使用分裂等原始防御机制。[20]

克莱因主张对抗嫉妒最重要的情感力量是感恩。感恩是内化与保存好客体的基础,使婴儿能认知并珍视母亲的爱与照顾。“感恩源于美好体验带来的充分满足。感恩能缓解嫉妒,因为当我们感恩时,关注的是自身拥有之物的价值而非他人所有。”[21]克莱因认为感恩能力培养信任、爱与慷慨,丰富个体内在世界,对成功解决忧郁心理位置具有核心作用。[22]

《嫉妒与感恩》的概念在克莱因临床工作中居核心地位。她特别研究嫉妒感如何影响严重自恋型与精神病性障碍的治疗关系。[23]

克莱因认为过度嫉妒从两个层面阻碍治疗:

- 贬低治疗师的帮助与诠释

- 削弱患者的洞察力与进步能力

嫉妒可能危及治疗关系与疗愈进程,因为患者无法接受分析师的帮助。在治疗过程中,分析嫉妒情绪与发展感恩能力是成功治疗的关键。[24]

克莱因的概念在当代精神分析实务中仍极重要,尤其对严重人格障碍与自恋结构的治疗。临床医师运用克莱因的概念框架来理解并处理患者的嫉妒情绪。[25]

对女性主义的影响

在多萝西·丁纳斯坦的著作《美人鱼与牛头怪》(1976年)(英国版名为《摇篮曲与世界统治》)中,作者汲取佛洛伊德精神分析理论(特别是克莱因的发展),主张性别歧视与攻击性都是育儿责任完全由女性承担的必然结果。[26]克莱因认为婴儿首要且主要的忧虑,是害怕被自己因受挫(例如被母亲拒绝)而产生的愤怒所消灭。[27]作为解决方案,丁纳斯坦主张男女应平等分担育儿责任。她指出若男性同等参与育儿,就能同等涉入婴儿期偏执与忧虑相关的幻想,人们将不得不正视这些焦虑,从而对两性建立更现实的态度。[28][29]该书成为美国第二波女性主义经典,后被译为七种语言。[30]

批评克莱因理论的女性主义者指出,其研究存在未经证实的性别-欲望因果假设、刻板性别描述,以及普遍对异性恋动力的规范性特权。[31]

大众文化

1988年剧作家尼古拉斯·赖特创作戏剧《克莱因夫人》,以1934年伦敦为背景,描写梅兰妮·克莱因与女儿梅丽塔·施密德伯格在汉斯·克莱因死后的冲突。剧中对克莱因的描绘相当负面:暗示汉斯死于自杀,并揭露克莱因曾分析自己的两个孩子。伦敦科特斯洛剧院首演由吉莉安·巴尔吉饰克莱因,佐伊·瓦纳梅克与弗朗西丝卡·安妮丝分饰其他角色。1995年纽约重演版由乌塔·哈根主演,她称克莱因是她注定要扮演的角色。[32]2008年该剧在英国BBC广播四台播出,2009年10月伦敦阿尔梅达剧院重演,由克莱尔·希金斯饰克莱因。

独立乐团火山太阳将首张专辑《明亮的橙黄岁月》献给克莱因,致敬其关于儿童攻击性的研究。

苏格兰作家亚历山大·麦考尔·史密斯在其《苏格兰街44号》系列中大量引用克莱因理论。角色艾琳对克莱因理论极为执著,并用以“指导”儿子柏蒂·波洛克的教养。

另见

- 爱德娜·欧肖内西(Edna O'Shaughnessy)

- 伊格纳西奥·马特·布兰科(Ignacio Matte Blanco)

- 约瑟夫·J·桑德勒(Joseph J. Sandler)

- 克莱茵的分裂理论

- 尼娜·瑟尔(Nina Searl)

- 修复(精神分析)

- 客体关系理论

- 象征等化

参考资料

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads