热门问题

时间线

聊天

视角

终战诏书

日本昭和天皇頒布終止大東亞戰爭之詔書、以及天皇本人宣讀詔書之廣播 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《终战诏书》(日语:終戦詔書〔終󠄁戰詔書〕/しゅうせんしょうしょ shūsen shōsho */?),全称《大东亚战争终结之诏书》(大東亜戦争終結ノ詔書〔大東亞戰爭終󠄁結ノ詔書〕/だいとうあせんそうしゅうけつのしょうしょ daitōa sensō shūketsu no shōsho),是指日本昭和天皇在第二次世界大战末期公开表示接受美、英、中、苏四国在波茨坦会议上发表的《波茨坦公告》,同意无条件投降的诏书,被视为日本投降、第二次世界大战完全结束的象征。

《终战诏书》在1945年8月14日由昭和天皇亲自宣读并录音,第二天中午12点整由日本放送协会第一放送对外广播。这是日本天皇的声音首次向民众播出。在日本,天皇的声音敬称为“玉音”,“放送”则指广播,因而此诏书的广播又称为“玉音放送”(玉音放送〔玉音󠄁放送󠄁〕/ぎょくおんほうそう gyokuon hōsō)。

Remove ads

概况

自1937年卢沟桥事变起,大日本帝国与中华民国及以美国为首的同盟国展开长期战争(大东亚战争、太平洋战争[a])。1944年后,日本本土连日遭受空袭,败局已定。铃木贯太郎内阁虽自1945年6月起寻求向同盟国投降,却面临陆军主战派以政变相威胁的困境——受其施压的陆军大臣阿南惟几在内阁会议及最高战争指导会议上坚持强硬立场,导致政府中枢意见分歧,最终不得不于8月10日及14日两次由昭和天皇“圣断”接受《波茨坦公告》(投降)[4]。14日“圣断”时,昭和天皇表示为体恤受战火摧残的国民以及稳定军队情绪,“若需向国民呼吁,朕随时可立于麦克风前”[5]。据此决定由昭和天皇亲自宣读原拟颁布的《大东亚战争终结之诏书》(略称《终战诏书》[6]),并通过录音广播直接传达给国民——是为“玉音放送”,这也是史上首次[b]实现将天皇的“玉音”向日本全民放送[3][8]。天皇的录音被称为“玉音”[c],而“放送”则是日语“广播”的意思[8]。这份录音由昭和天皇本人于8月14日当夜在宫城(皇居)内完成录制,次日正午通过特别广播向日本全国播放[4]。

Remove ads

历史

1945年5月8日,德国军队向同盟国签署投降书[11]。此后,新上任的美国总统杜鲁门宣布如果日本投降,将不会被“灭绝和奴隶化”[11]。一个多月后的7月26日,《波茨坦公告》被以最后通牒的形式发布,而日本政府也得知只要在“全日本国军队无条件投降”的前提下充分有诚意的履行战胜国所提出的义务,就会被允许保留和平工业并恢复加入世界贸易的许可[4][12]。7月27日上午,外务大臣东乡茂德向昭和天皇呈上公告的译文,并表示未见苏联首脑的表态[13]。下午一点半召开的定期最高战争指导会议[d]上,全体内阁成员都认为《波茨坦公告》不过是一纸宣言,并赞成东乡茂德的“静观”策略[e][13]。7月28日早上,受到内阁情报局指示的日本各大报纸在公开发表《波茨坦公告》的同时继续煽动日本民众斗争情绪[16]。时任日本首相铃木贯太郎在7月28日下午召开记者招待会,明确表示日本对《波茨坦公告》“不予理睬”,而最终在报道中就成为了日本“拒绝”《波茨坦公告》[17][18]。于是,美国决定进行奥林匹克行动,加速原子弹的实战使用以及入侵南九州[17]。

1945年8月6日及9日,日本本土的广岛市与长崎市先后遭美军以原子弹空袭,当时共造成两市14到20万人死亡[17]。同样在8月9日,苏联撕毁《日苏互不侵犯条约》正式对日宣战,同时三支红军部队分别从东西两侧边境进入日控满洲[19]。在此期间,昭和天皇本人未对《波茨坦公告》做出任何表达,但在7月25日和31日两次向木户幸一要求不惜一切代价保护祖传三神器[20][21]。最终在1945年8月9日深夜于东京御文库附属地下防空洞[f]里召开的御前会议上,昭和天皇在木户幸一为其准备的向大臣们的讲话“圣断”中正式表示接受《波茨坦公告》[23][24]。

1945年8月10日上午7点,日本政府决定投降的电报送到了中立国瑞士、瑞典的日本公使手中[25]。这份电报在接受《波茨坦公告》的前提下附加了“保全天皇统治权”的要求[25][26][27][28]。加濑俊一和冈本季正两位公使分别将电报送到美、中、苏、英四国政府手中[25]。

8月11日,收到日本的乞降照会后,由美国时任国务卿贝尔纳斯代表各同盟国发出答复,史称“贝尔纳斯答复”[29]。美国国务院在8月12日草拟的这份答复意见中出现了“天皇与日本政府的统治权‘subject to’同盟国军最高司令官”[28][30]。军部大本营认为答复中的“subject to”被翻译成日文“隶属”,意味着日本国体不保[28][30]。而外务省单方面认为军人只会通过译文来做出判断,因此将“subject to”翻译成“置于xxx的限制之下”[30]。结果反而在陆军中引发强烈气氛[30]。陆军大臣阿南惟几甚至遭到内弟竹下正彦的逼迫要求阻止接受《波茨坦公告》,否则就自杀[30]。在美军对日空投《告日本人民书》的外部压力,在军队内部大量反对终战的意见下,首相担心军队得知投降消息后会起义叛乱[28]。8月13日早上9点召开的最高战争指导会议上,六个人将昭和天皇的决断放在一边,一直在激烈讨论是接受答复《波茨坦公告》还是决一死战[31]。会议结束后回到陆军大臣官邸的阿南惟几看到政变计划中要求实施的前提是需要陆军大臣、参谋总长、东部军司令官以及近卫师团长四位将军达成一致意见[32]。政变草案主要六人计划闯入14日上午十点的内阁会议逼迫昭和天皇改变投降意见[33]。8月14日早上5点,内阁书记官长迫水久常将陆军有政变计划的消息传递到了首相官邸[34]。得知此事的首相决定立刻进宫觐见昭和天皇[35]。早上7点,阿南惟几与策划政变计划案的首领荒尾兴功一起向参谋总长梅津美治郎征求政变的意见,但最终遭到后者的反对[35]。至此,名为“兵力总动员计划”的政变化为泡影[35]。在早上8点40分与天皇交谈后,首相确定在上午10点半召开有全体内阁官员出席的御前会议,再次请天皇“圣断”[36][35]。

1945年8月14日上午10时50分,昭和天皇再次召开最⾼战争指导会议与阁僚会议联席御前会议[14][37]。在这一次的御前会议中,昭和天皇再度向内阁以及军部成员要求“堪难堪之事,忍难忍之物”接受《波茨坦宣言》[38]。这次,昭和天皇决定亲自下令,要求内阁起草《终战诏书》,准备结束战争,同时也决定采取他本人向国民尤其是海陆军官兵呼吁的方式传达投降的决定,并表示自己已经做好随时站在麦克风前的准备[38][39]。

《终战诏书》大纲由内阁书记官长迫水久常负责在天皇8月9日第一次“圣断”讲话的基础上起草[40][41]。就在这次会议结束后,回到首相官邸的迫水久常就在书记长官室内开始起草《终战诏书》[42]。《诏书》草稿的第一稿是以昭和天皇在会议上的口语体写成,迫水久常只花了两三个小时就完成了这一稿,但其中开头部分就用了两个小时[43]。第一稿中前后出现了16个“朕”字,也让迫水久常觉得还是请别人来写比较好[44]。此后直到8月10日早上,迫水久常都在尝试将口语体的御言转成诏书体裁[45]。经历了10日陆军省发表“要把圣战进行到底”的布告后,迫水久常在8月11日又回到《诏书》起草的工作中[45]。由于迫水久常是用铅笔在稿纸上写成的,《诏书》第一稿在11日由山本喜代子打印成铅字稿[46]。之后,迫水久常又在铅字稿上进一步修改,将新加的文字以括号标注,部分内容则是写在另外的纸上再贴到铅字稿上[47]。如此反复打印数遍后成为了诏书汉文调第一稿[47]。完成的第一稿在12日被内阁嘱托木原通雄和小川一平[g]传阅[48]。这两位对草稿中“相信神州不灭”这样的语句表示不满和质疑[49]。为了尽快完成诏书,迫水久常在12日晚要求秘书官内山繁将安冈正笃和川田瑞穗两位汉学家请来对草稿进行修饰和校订[50]。大东亚省次官田尻爱义作为迫水久常等人的密友,在13日下午也加入了拟稿团队[51]。他在读过草稿后,觉得不讲“失败”的事实以及如何面对将来,而讲“国体的维护”较为不妥,但被迫水久常以避免引发军队发生叛乱而拒绝修改[52]。两位汉学家在13日晚上11点与迫水久常会面,从专家的角度来修订《诏书》的草稿[53]。川田瑞穗在看过《诏书》草稿后就说了一句“可以”,而安冈正笃则建议将第四段最后一句改为北宋大学者张载的著名格言“为万世开太平”,并将这句话写在另一张纸上,迫水久常当场接受了安冈正笃的意见[54]。随后,安冈正笃又建议将第四段中间一句“忧思断肠”改为“五内如焚”,又将“朕忍所难忍”改为“朕义命之所存,忍其难忍”[55]。安冈正笃尤其叮嘱迫水久常无论如何不可删掉“义命之所存”,他表示“义命”[h]在此表示是“道义之上的命令”[56]。

在多位专家学者的的帮助下,迫水久常用3天时间完成了诏书的草稿并交给了铃木内阁[40][41]。然而由于8月14日上午的御前会议上昭和天皇又讲了一些之前没有讲过的话,因此这些新内容被加进了诏书草稿中[57]。下午两点开始的内阁会议上,包括首相在内的内阁16名阁僚开始审议诏书[58]。铃木贯太郎的儿子铃木一[i]当天作为其父的“助听器”而列席[59]。他回忆当时与会的各位所拿到的诏书副本被印在两页粗纹白纸上[60]。在审议期间陆军大臣阿南惟几和海军大臣米内光政等人多次中途退席去应付各自部门内主战派和主和派之间的冲突[60]。阿南惟几最先在草稿第二段中间加了一句“战势日非”以表明陆军方面的不服并说“陆军绝不会失败”,之后又与米内光政就实际战况开始了争论[60]。最后米内光政让步,将“战势日非”改成了“战局未必好转”[61]。众人在这一句的修改上花费的时间最长,文部大臣太田耕造和内务大臣安倍源基都表示能理解阿南惟几对这句话的纠结[62]。而“义命之所存”这一句在会议上最终因为众人都没有听说过而被修改[j],迫水久常事后对此十分懊悔[64]。此外,依照国务大臣安井藤治的意见,第三段中有关原子弹的表述被从“暴虐的武器”改成了“残酷的炸弹”,而第四段开头“朕”对诸国的“道歉”也被改成了“遗憾”[65]。而草稿中原本的“常奉神器与尔等臣民共在”这一句中“奉神器”的字眼被农商大臣石黑忠笃指出会招致美军注意到三神器,进而展开不必要的调查[66]。尽管荒诞,这一看法在当时仍然得到了安井藤治的赞同,最终“神器”字眼被删除[66]。同时,阿南惟几依然拘泥于文本需要体现出“护持国体”的确实性,为此最终加上了“朕兹寄信赖于可护持国体、忠良之尔等⾂民之赤诚,且于尔等臣民永在”一句[66]。

8月14日晚,经过6个小时的讨论后,内阁完成了对诏书草稿的修改和通过[40]。当晚8点左右,以日文汉文训读体撰写的《终战诏书》共815个字完成起草[38]。原草稿共删除了23处,101个字,加工18处,58个字,新增4处,18个字[67]。在审议结束前,内阁总务课的理事官佐野⼩门太以毛笔在淡黄色上等日本纸上誊写了诏书的原稿[65][67]。而宫内省总务课的佐野惠作则奉命在宫内次官⼤⾦益次郎的房间里将诏书誊写在奉书纸上作为天皇录音时的念稿[67]。8点半,首相铃木贯太郎在木户幸一的陪同下将诏书呈递天皇过目并得到了认可[68]。在天皇意见下,有五处还需要改动,木户幸一于是将意见转告两位誊写员进行改正[69]。由于两人重新誊写一遍全文有800多个字的诏书各需要两个小时,会严重推迟录音的时间,同时更影响了通知同盟国日本决定接受公告的时间[70]。外务省原计划当晚6点就宣布诏书,但此时已经到了8点,于是宫内省决定不再重写,而是将需要改动的地方用小纸条贴上后重新写字[70]。然而在这次修改过程中,还发现诏书上有句话漏抄了,于是誊写员将漏掉的文字以小字补写进诏书中[70]。8点半,昭和天皇在诏书上签署本名“裕仁”及加盖御玺,旁边是日期“昭和⼆⼗年⼋⽉⼗四⽇”[71]。同时,昭和天皇接受意见,在录音时采用适当调整的最终版定稿[40]。当晚10点,内阁会议成员到齐后,从总理大臣铃木贯太郎开始,内阁16大臣依次以毛笔在诏书上签字副署[72]。下村宏签完字后按照要求前往录音准备现场照看天皇录音的事情[73]。接近晚上11点到时候防空警报响起来了,此时最后一名内阁成员运输大臣完成了签名,诏书由此成为了一份正式生效的文件[74]。之后,庶务课的课长收到信号走进房间里,而其他待命的秘书则纷纷开始对外通知消息[74]。

外务次官松本俊一在外务省接到秘书的电话[74]。在得知诏书完成后,外务省立刻通过瑞士、瑞典公使电报给到各同盟国表示天皇将颁布接受四国宣言的《终战诏书》,同时发出官报的号外[75]。同时,庶务课的课长叫来负责公报的主任,将一份诏书抄本交给了对方供正式发表公报[76]。

Remove ads

1945年8月14日下午1点内阁会议召开后不久,⽇本⼴播协会的⼲部们被内阁官房长官叫到内阁情报局[77]。在此,会长大桥八郎与国内局长矢部谦次郎被告知内阁正在考虑是让天皇本人用录音还是直接广播《终战诏书》[77]。日本广播协会得知内阁做出录音广播的决定后,准备了当时日本最顶尖的录音器材[78]。这套器材包括两台K型14答录机、两组录音放大器,马自达A型麦克风[78][79][k]。

1945年8月14日下午3点,录音小组八人抵达宫城(今皇居)御政务室,录音班成员为包括会长在内的3名干部和5名录音人员[78][80]。在得知录制结束后需要将录音内容直接放给昭和天皇听阅,技术人员又将日比谷第一生命馆地下备用录音室内当时东京唯一一台双联录音播音机一起带进皇宫[78]。他们架设好录音环境后就开始原地待命[78]。

晚上10点55分,正当天皇为了录音而走出御文库时,来自马里亚纳基地的250架B29轰炸机接近日本本土,触发了防空警报[81]。晚上11时25分左右,昭和天皇身着陆军大元帅军服,在宫内省大臣和侍从官员的陪同下坐车来到御政务室[82]。此时虽然警报尚未解除,但在宫内省防空课长松冈进次郎向东部军防空负责人藤井恒男核实没有飞机飞向东京后,决定继续录音[82]。

用来录制“玉音”的唱片(即“玉音盘”)是同由日本电气音响制造的醋酸酯黑胶唱片(纤维素涂层录音盘,日语:セルロースコーティング録音盤)。该唱片一张只能录3分钟,因此玉音使用多张唱片录制[83]。昭和天皇走进录音用的房间后询问应该用多大的声音来录音,下村宏答复说用平时的声音就可以[84][85]。接着下村宏向前走了走并举起戴着白手套的手示意开始录音[84][85]。第一遍录音仅用5分钟左右就完成了[84]。昭和天皇询问录音的效果,技师表示技术上没有问题但有几处声音比较低[86]。天皇也向下村宏表示这一遍的声音偏低,要求再来一遍[87]。第二遍录制的时候,昭和天皇的声音稍微高了一点,但有一个地方漏了一个接续词[87]。完成第二遍录音时,情报局的加藤第一部长清楚的发现昭和天皇双眼含泪[87]。之后,昭和天皇表示可以再录一遍[87]。负责录音的课长向技师询问再录一遍的话情况如何时,技师误以为是问第二次录音情况如何,于是回答道“这次可以了”[87]。但是几位官员都极力阻止第三次录音,认为考虑到昭和天皇的身心状态,不适合进行第三次录音[87]。此时时间已经到了11点50分[87]。

日本广播协会的人在宫内省试听完两份录音后,一致同意第一份比第二份更好,并向宫内省庶务课课长笕素彦建议在午间广播时使用第一份录音[88]。这两组录音被放进金属盒中,再被装进18英寸见方的土黄色布袋内[88]。之后,录音被交给侍从德川义宽藏起来[88]。德川义宽将两份玉音盘藏在皇后宫职事务官室内杂物柜旁的小型金库里[89]。看到录音被交给侍从,下村宏打电话给首相官邸表示录音已经平安结束了[89]。

Remove ads

由于电子管供应不足,自1945年8月1日起日本全国有70%的临时广播站停止广播[90]。而自8月14日起,广播里就开始播送次日“中午12点整将有重要事情宣布”的讯息[91]。为了保证广播覆盖,东京广播会馆将10千瓦的功率增加到了60千瓦[90]。同时,政府也对白天停电的部分地区下达了供电指示[90]。这一天原本在0点15分和7点30分播放民谣以及盂兰盆节目,都因与天皇的广播无关而被临时取消[92]。然而在上午10点30分,却又发布了自开战以来大本营的第846次,同时也是最后一次战况[93]。8月15上午开始广播前,玉音带“正盘”被带到东京广播厅的会长室,而“副盘”则被带到第一生命馆的一间备用录音室,作为“正盘”遭遇状况后的保全策略[90]。

1945年8月15日正午12时,播音员和田信贤在广播中播送,之后是下村宏宣布天皇将亲自对全体国民宣读重大消息的声音[91]。在播放完《君之代》后,就开始播出昭和天皇尖锐的声音[94][40]。为了确保听众能理解诏书内容,在播放完玉音后,播音员和田信贤又以常人的语调重读了诏书整篇内容[95]。复读完诏书后,和田信贤在广播中发布了内阁通告,谴责美国使用原子弹,谴责苏联对日宣战[95]。

《终战诏书》由外务省的加濑俊一和小畑薰良翻译为英文,从下午一点起由海外局美洲部英语播音员平川唯一面向北美地区朗读该英文版诏书,新野宽则播报了内阁告谕摘要[96][97]。

Remove ads

全文

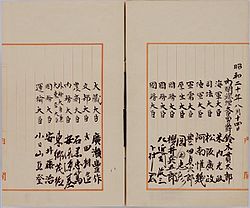

《终战诏书》原本,现收藏于东京国立公文书馆。

Remove ads

后续

1945年8月14日夜,在昭和天皇开始录音的同时,日本国内当时各大报纸的记者也被召集到首相官邸地下的防空洞[4][89]。他们每人都收到了一份用以刊登在第二天报纸上的全文《终战诏书》,同时也被告知不可在第二天,也就是8月15日中午“玉音放送”结束前将相关信息刊登和发布出去[4]。然而当时日本政府统治下各地区以及世界各国媒体对终战的过程报道各有差异[98]。其中冲绳地区因被美军占领,电台悉数被炸毁而并未收到广播讯息,而当天的报纸也仅刊登了相关报道,未刊登诏书全文[98]。朝鲜地区由于媒体较为发达,不仅有同步广播收听,还有朝鲜放送协会等外地广播机构转播朝鲜语版广播,当天下午配送的报纸也同步刊登了诏书[98]。台湾地区虽然由台湾放送协会同步转播广播,但当时作为全岛唯一报纸的《台湾新报》直到16日才刊登出诏书全文[98]。重庆方面时任委员长蒋中正在8月15日上午10点(中原时间,也就是昭和天皇《终战诏书》广播发出前一个小时[99])就通过中央广播电台发表题为《抗战胜利告全国军民及全世界人士》的演说[98]。

Niconico动画在日本时间2015年8月15日中午12点整(玉音放送70年后)再次放送玉音[100]。共五张的玉音盘实体“正盘”归类为天皇的个人财产(在日语敬称为“御物”),由宫内厅保管;其中一张玉音盘现藏于NHK放送博物馆,在以氮气充填的透明箱中展示,但由于材质在录音完成后一年即会变质,实际播放尤其困难。为纪念二次大战结束70周年,宫内厅应皇室成员提议,于2015年8月1日展示玉音盘与玉音放送数位修复版,同时展示昭和天皇召开御前会议的防空洞内部影像与声音;与玉音盘一起保管的另一张唱片则收录昭和天皇在1946年5月针对粮食问题的谈话,也一并公开。现时日本各大媒体经常使用的玉音放送音源并非来自玉音盘,而是1946年应盟军最高司令官总司令部(GHQ)要求制作的复本;当时负责的NHK职员额外复制一份,日后交给NHK使用。[101][102][103]

Remove ads

影响和争议

后世人们往往把昭和天皇在1945年8⽉15⽇以“⽟⾳放送”形式发表的诏书视为⽇本投降的标志[104]。《终战诏书》中的语气、措辞,以及“终战”这个暧昧不明的标题历来备受争议,导致日本究竟是“投降”还是“终止战争”、数十年后“日本是否完全履行无条件投降的要求”等议题也仍有争议[105]。但昭和天皇在《终战诏书》中明确表示接受《波茨坦宣言》末段的无条件投降要求,加上日军《降伏文书》中也提到了投降内容,因此同盟四国(美、英、中、苏)官方均接受了《终战诏书》。盟军最高司令官总司令部应冷战需要,最终改变了“废除天皇制”的初衷,保留了天皇制[106]。

诏书中写明接受《波茨坦公告》是针对“美、英、中、苏四国”的,但又将“宣战于美英二国”视作问题的起源,排除了与中国和苏联之间的战争问题,呈现出创作者的意图是将战争期间限定在1941年之后[107]。千本秀树指出,这份《终战诏书》并不存在对战败的认识,“关于对中国所进行的侵略,一概不予理会”[107]。由于全文没有提到“战败”和“投降”,因此埋下了战后日本人对于战争历史错误认识的伏笔[104][108]。

国立台湾大学历史学系教授周婉窈主编的《台籍日本兵座谈会记录》收录一篇“樱特攻队”的访问稿,受访的台湾海军特别志愿兵第三期生卢永发说,玉音放送当日,许多日本军人从收音机听到天皇“御音”的投降宣告,个个痛不欲生、抱怨失去献躯机会,而放声大哭;卢永发说,当时他在宜兰樱特攻队基地担任整备兵,他与其他整备兵却觉得莫名其妙,“是忧?是喜?一时失去了绑身的枷锁,却像也失去重心的感觉;不得不佩服日本忠君爱国教育的成功。”[109]

玉音放送的录音及播出过程获被改编成电影《日本最长的一日》,于1967年上映[110]。及后,重新改编版本《日本最漫长的一天》亦于2015年上映[110]。

其他“玉音放送”

2011年3月11日东日本大震灾后,时任天皇明仁于同月16日发表电视演讲,此演讲有人称为“平成的玉音放送”[111]。2016年8月8日,明仁再透过电视谈话委婉表达希望生前退位的意愿,也被人称为“平成玉音放送”或“第二次的玉音放送”[112][113]。

注释

参见

参考资料

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads