热门问题

时间线

聊天

视角

生存空间

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

生存空间(德语:Lebensraum),是1897年源自德国地理学家拉采尔提出的国家有机体学说,之后提出了生存空间的概念。他利用生物学概念与当时流行的社会达尔文主义,以生物类比的方式研究国家政治。他将国家比拟做具有生命的有机体,如同生物一样,需要一定的生存空间,一个健全的国家透过武力侵略,扩张领土来增加生存空间是必然的现象。

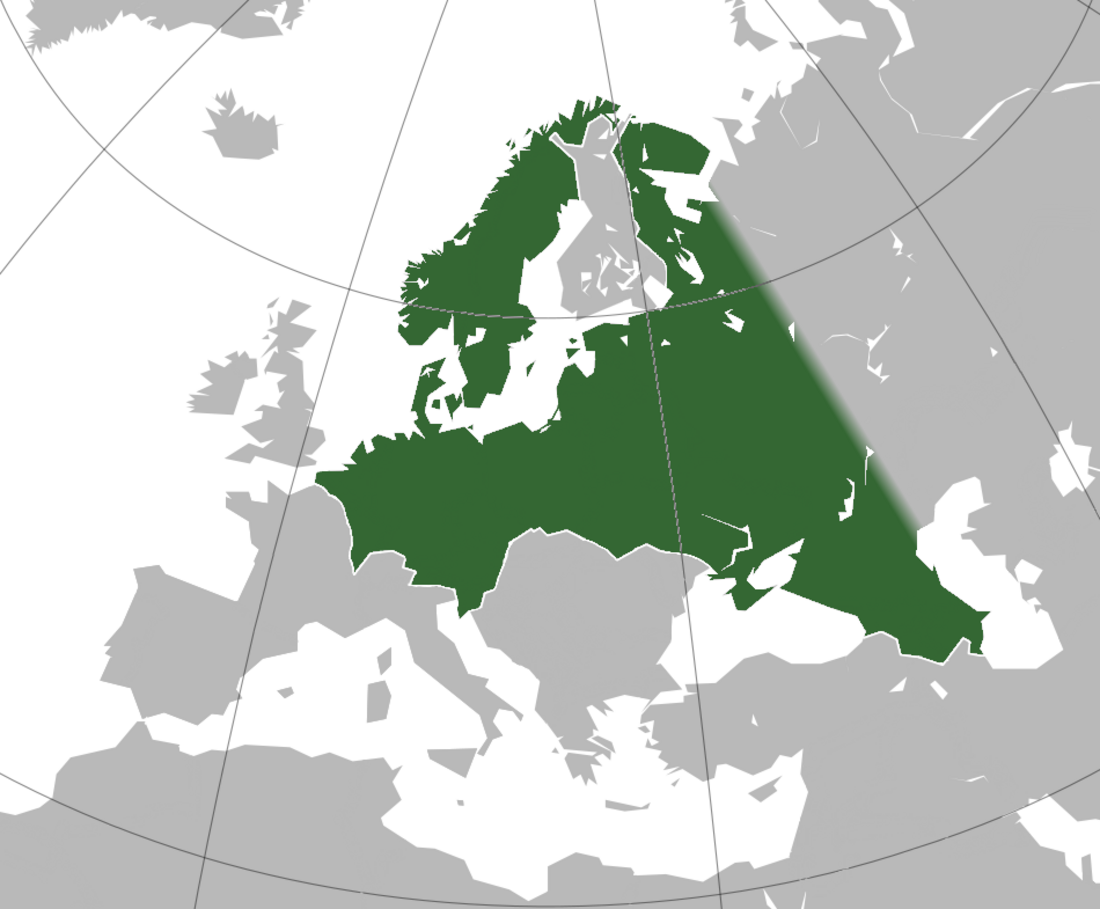

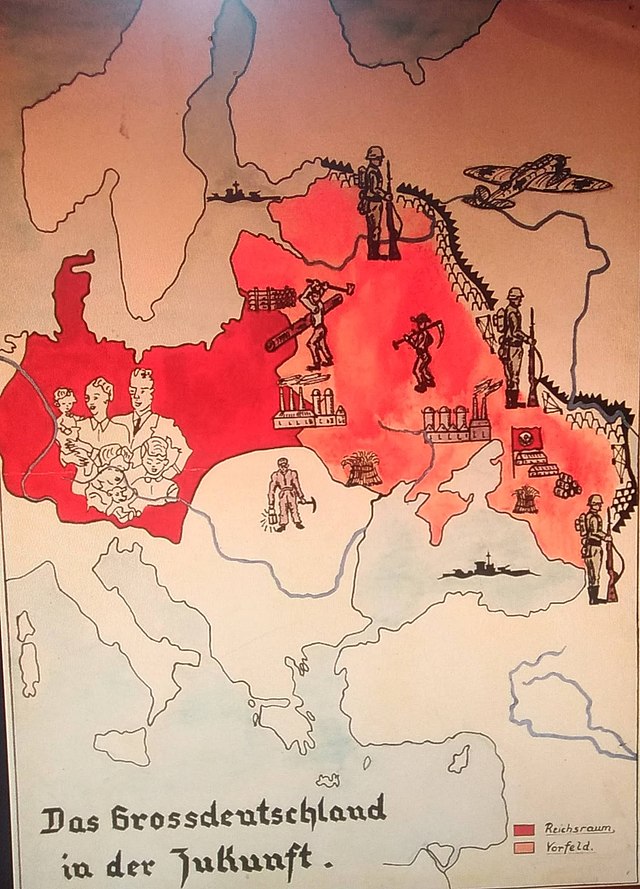

大日耳曼国

生存空间根植于德国扩张主义和本土运动,其哲学和政策在19世纪90年代至20世纪40年代的德国政治中十分常见。该概念最早于1901年左右开始流行,[4]并在一战期间成为德意志帝国的地缘政治目标,作为其领土扩张的核心元素。体现在九月计划中。[5]这一思想的最极端形式为纳粹党和纳粹德国所支持,其最终目标是建立一个大日耳曼国。生存空间是纳粹德国发动第二次世界大战的重要动机,并且这种政策一直持续到战争结束。[6]

阿道夫·希特勒上台后,生存空间成为纳粹主义的意识形态原则,为德国向中东欧地区的扩张提供了依据。[7]纳粹德国的东方总计划就是基于此原则制定的。该计划规定,德国为了生存,必须获取所需的生存空间,而中欧和东欧的大部分人口必须被永久清除(无论是通过大规模驱逐至西伯利亚、屠杀,还是奴役),其中包括被视为非雅利安人的波兰人、乌克兰人、俄罗斯人、捷克人及其他斯拉夫民族。纳粹政府旨在以生存空间的名义,在二战期间及其后用日耳曼殖民者重新安置这些土地。[8][9][10][11]整个地区的原住民将被饥饿蹂躏,任何农业剩余都被用来供养德国。[8]犹太人口则被直接消灭。

希特勒的大德意志战略建立在生存空间力量的信念之上,特别是在一个被认为种族优越的社会推动下。[9]那些被视为非雅利安种族的人,在生存空间扩张的领土内,要么被驱逐,要么被消灭。[9]生存空间的优生学认为,德意志雅利安优等种族有权以自身生存空间的名义清除当地原住民。他们的这一概念灵感来自德国以外。[9]希特勒和纳粹官员尤其关注“昭昭天命”概念,并试图在被占领的欧洲复制这一理念。[11]纳粹德国还支持其他轴心国成员的扩张主义意识形态,例如法西斯意大利的生存空间和大日本帝国的八纮一宇。[12]

Remove ads

定义

生存空间(Lebensraum)作为政治词语,指一种被纳粹和其他民族主义者,如日本军国主义利用的理论(生存圏、生空间),认为一个民族应当尽可能地扩张自己的生存领域。

起源

“生存空间”一词最早由德国地理学家、生物学家奥斯卡·佩歇尔于19世纪使用。他在1860年评论查尔斯·达尔文的《物种起源》时提到了这一概念。[13]1897年,人种学和地理学家弗里德里希·拉采尔在他的《地缘地理学》一书中将“生存空间”一词[4]用于描述自然地理如何作为一种影响人类活动并发展为社会的因素。[14]1901年,拉采尔在他的论文《生存空间》中进一步扩展了这一理论。[15]拉采尔指出了中世纪的历史先例:当时德国诸邦由于人口快速增长带来的社会和经济压力,导致日耳曼民族向东欧进行持续的殖民扩张。[11]

在1886年至1914年,生存空间逐渐被用作德国殖民非洲的正当理由,[16]并成为1904年[16][17]至1908年[18]德属西南非洲的赫雷罗人和纳马人大屠杀的重要因素之一。[16][18]这场屠杀是对1904年1月12日赫雷罗人袭击德国殖民者和士兵的回击。[19]

一战期间,协约国对同盟国的海上封锁导致德国出现粮食短缺,来自德国非洲殖民地的资源无法突破封锁。这导致战争期间德意志帝国对生存空间的支持增加,认为德国应向东扩张至俄罗斯,以控制其资源,防止未来再度出现类似危机。[20]在战间期,德意志民族主义者将“生存空间”一词纳入其政治诉求,主张重新建立在《凡尔赛条约》中被协约国肢解的德意志殖民帝国。拉采尔说,社会发展主要受到其地理状况(生存空间)的影响,而一个成功适应某一地理区域的社会,理所当然地会扩展其国家边界至其他区域。[21][22]然而,为了解决德国人口过剩问题,拉采尔指出,德意志帝国(1871-1918年)要求海外殖民地,多余的德国人应移居海外。[23]

Remove ads

拉采尔将社会比作一个有机体的隐喻概念——它会根据其生存空间逻辑性地扩张或收缩——被证明对瑞典政治学家和政治家鲁道夫·契伦产生了特别深远的影响。契伦将这种生物学隐喻解释为一种地缘政治地自然法则。[24]在其1917年的政治专著《瑞典》(德语:Schweden)中,契伦创造了以下术语:地缘政治(由其地理领土引起的国家的状况和问题)、经济政治(影响国家实力的经济因素)和人口政治(源于国家种族构成的社会问题)。这些术语用以解释成功管理和管理国家所要考虑的政治细节。此外,他的思想对德意志帝国的政治产生了重大影响,尤其是其早期政治学著作《作为生命形式的国家》(瑞典语:Staten som livsform,1916年)。这本书在德意志帝国社会得到广泛阅读。在该国,这种地缘政治概念被赋予了不同于最初人文地理学定义的意识形态含义。[25]

契伦对生存空间概念的地缘政治解释被一些帝国主义宣传家采纳、扩展并适应于德国政治,其中包括军国主义者弗里德里希·冯·伯恩哈迪将军(1849—1930)和地缘政治学的倡导者卡尔·豪斯霍费尔(1869—1946)。在其著作《德国和下一次战争》(德语:Deutschland und der Nächste Krieg,1911年)中,伯恩哈迪将弗里德里希·拉采尔德生存空间概念发展为一种种族争取生存空间德斗争,明确指出东欧是德意志民族新的民族栖息地来源。他声称,下次战争将明确是为了获得生存空间,旨在实现“生物学上的必然性”,以维护德国的种族优越性。他认为,征服斯拉夫人和拉丁人是必要的,因为“没有战争,劣等或衰败种族将轻易扼杀德国种族中健康且新生的元素”。因此,争夺生存空间的战争被视为保卫德国免于文化停滞和种族退化(种族混合所致)的一种必要手段。[26]

在魏玛德国的国家政治中,生存空间的地缘政治用法,特别是其极端民族主义解释,被归功于卡尔·豪斯霍费尔及其位于慕尼黑的地缘政治研究所。这一点被用作德国在一战末期军事失败复仇以及推翻在地理、经济和军事上削弱德国的《凡尔赛条约》(1919年)条款的正当理由。希特勒说,“不可避免的扩张”的国家社会主义地缘政治将扭转人口过剩的局面,提供自然资源,并维护德国的国家荣誉。[27]在1925年的《我的奋斗》中,希特勒将他的生存空间概念阐述为大日耳曼国的哲学基础,大日耳曼国注定要殖民东欧,特别是苏联的乌克兰,以解决人口过剩问题。希特勒还主张,欧洲各国必须接受他的地缘政治要求。[28][29]

纳粹党对“生存空间”一词的使用带有明显的种族主义色彩,旨在为优等种族日耳曼民族以牺牲劣等种族为代价,完成其文化使命提供神秘主义正当性。这些所谓的劣等民族包括波兰、俄罗斯、乌克兰及其他“东方”非日耳曼民族的斯拉夫人。[5]基于鲁道夫·契伦对弗里德里希·拉采尔人文地理学术语的地缘政治解释,纳粹政权(1933-1945年)将生存空间确立为其外交政策中的种族主义理论依据。为了实现大日耳曼国,纳粹德国于1939年9月1日发动第二次世界大战,意图以东欧社会为代价推进这一目标。[25]

Remove ads

到1907年,一些普鲁士政治家越来越多地从生存空间出发进行思考。[30]早在1902年,普鲁士政府就已拨款2亿马克,用于在普属波兰进行德国殖民。这些资金旨在通过收购波兰庄园来支持德国殖民者建立定居点。[31]到1907年,普鲁士首相比洛积极推动法律草案,明确要求强制出售波兰庄园。1907年底的一项法案进一步请求再拨款一亿马克用于征收波兰土地。[32]

1903年,普鲁士当局指控一位波兰女伯爵在弗鲁布莱沃附近的庄园“呈报虚假继承人”,她因此受审。此案在柏林审理,吸引了大量民众和警察围观。观察者们担心,普鲁士当局的“种族偏见”将导致有罪判决。[33]

一战的民族主义前提

总结

视角

1914年9月,当德国在一战中似乎胜利有望时,德国政府提出了作为官方战争目标(Kriegsziel)的“九月计划”。该计划由首相特奥巴尔德·冯·贝特曼-霍尔韦格(1909—1917年在任)秘密下令制定。根据该计划,如果在战争中获胜,德国将吞并西波兰,形成约30000平方千米的“波兰边境带”。生存空间将通过种族清洗实现:强制驱逐当地的斯拉夫人和犹太人,并以德裔殖民者重新定居这些区域;同样,德国还计划殖民立陶宛和乌克兰。然而,德意志帝国最终战败,九月计划未能实施。[34]

1915年4月,首相贝特曼-霍尔韦格批准了“波兰边境带”计划,以利用德国自战争初期以来在东线征服并占领的广阔领土。[35]德意志帝国的决定性战役几乎实现了东部的生存空间计划,尤其是在苏俄签署《布列斯特条约》,退出一战之后。[36]

1918年3月,为了将俄罗斯帝国改造为一个现代化的苏维埃共和国,布尔什维克政府同意了《布列斯特-立托夫斯克条约》中苛刻的领土割让条款,放弃了俄罗斯33%的耕地、30%的工业和90%的煤矿。由此,俄罗斯将其欧洲部分的大部分耕地、波罗的海诸省、白俄罗斯、乌克兰和高加索地区割让给德国。[37]尽管取得了巨大的地缘政治胜利,但由于西线战术的失败、战略上的过度扩张以及政府内部的分裂,德意志帝国被迫放弃了籍由《布列斯特-立托夫斯克条约》夺得的东部生存空间,接受《凡尔赛条约》的和平条件,并将夺取的领土让与爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、波兰和乌克兰。

作为征服和殖民波兰领土,并将其作为生存空间和德意志帝国防御边界的战争借口,“九月计划”源自1914年埃里希·鲁登道夫将军最初提出的外交政策,[35]25年之后,纳粹德国通过九月战役重新追求这一目标,以牺牲东欧的非德意志民族为代价,夺取德国生存空间,从而引发了第二次世界大战。[38]德国历史学家安德烈亚斯·希尔格鲁伯在其著作《德国与两次世界大战》中指出,《布列斯特-立托夫斯克条约》的领土收益是阿道夫·希特勒在东欧建立大日耳曼国的国家原型:[39]

在1918年11月西线停战之际,报纸上的军事形势地图显示德国军队已进驻芬兰,从纳尔瓦附近的芬兰峡湾沿线南下,经过普斯科夫—奥尔沙—莫吉廖夫一线和库尔斯克以南地区,一直到顿河东岸的罗斯托夫。德国实际上已经控制了乌克兰。《布列斯特-立托夫斯克条约》强迫俄罗斯承认乌克兰独立,是德国试图让俄罗斯永远屈从的关键。此外,德国军队还占领了克里米亚,并以较少的兵力驻扎在外高加索。即使是未被占领的“残余”俄罗斯,在1918年8月28日《德苏补充条约》签订后,似乎也成为了帝国的间接附庸。因此,希特勒在1920年代确立的长期目标——在苏联废墟上建立一个德国东部帝国——并非仅仅是源于抽象愿望的幻想。1918年建立的东部势力范围提供了一个具体的起点。德国东部帝国曾经——即使只是短暂地——成为过现实。

——安德烈亚斯·希尔格鲁伯,《德国与两次世界大战》 (1967)

1914年的九月计划将“东部生存空间”描述为德国文化中自始至终不可或缺的哲学理念,表明生存空间并非20世纪特有的种族主义哲学。[40]作为军事战略,九月计划因其不可行性而失败,原因在于德国在两线作战中兵力不足,无法实现这些计划。在政治层面,九月计划使德国政府得以了解资助和推动了地缘政治发展的德国统治阶级中民族主义、经济和军事精英的意见。[41]在国家层面,通过兼并波兰并实施种族清洗以获取德国生存空间,成为官方和民众广泛讨论的“国家安全中的民族主义”话题,甚至得到德国社会民主党的支持。[42]在《第二次世界大战的起源》一书中,A·J·P·泰勒写道:[43]

很明显,生存空间总是出现在这些蓝图中。这并非希特勒的原创思想,而是当时的普遍观念。例如,汉斯·格里姆的《无空间的民族》(Volk ohne Raum)在1925年出版时的销量远超《我的奋斗》。实际上,德国在第一次世界大战期间广泛讨论了获取新领土的计划。过去,人们认为这些只是少数怪异理论家或极端组织的构想。如今,我们有了更清晰的认识。1961年,德国教授弗里茨·费歇尔公布了他对德国战争目标的研究结果。这些目标确实是“侵略蓝图”,或者如教授所称,“对世界权力的觊觎”:比利时被德国控制;法国的铁矿区并入德国;波兰和乌克兰的原住民被清空,并重新安置德国人。这些计划不仅仅是德国总参谋部的构想,甚至得到了德国外交部和“好德国人”——贝特曼-霍尔维格的支持。

——A·J·P·泰勒,《第二次世界大战的起源》 (1961)

Remove ads

战间期的宣传

在魏玛共和国的国家政治中,德国优生学家采用了民族主义政治口号“无空间的民族”,并将其与种族口号“无青年的民族”(Volk ohne Jugend)相结合。这一文化主张无视了自19世纪80年代以来德国出生率下降的事实,并与“德意志民族”是一个充满活力且不断增长的民族的流行观念相矛盾。尽管这些口号都与人口学事实相悖,民族主义者对生存空间的要求在魏玛德国仍然被证明是一种在意识形态上有效的政治主张。[44][45]

在德奥合并(1938年)和入侵波兰(1939年)前夕,纳粹党利用一战后受创的民族自尊情感进行宣传,推动生存空间政策。这些宣传聚焦于失去的殖民地(尤其是在《凡尔赛条约》后建立的波兰第二共和国),以“无空间的民族”为主体,同时渲染“永远的犹太威胁”。宣传中强调了重整军备的必要性以及优等种族的伪科学理论。并倡导“血与土”的意识形态。[46]

在一战和二战间的二十一年战间期,生存空间成为德国极端民族主义的核心原则,主导了德国的政党政治。由阿道夫·希特勒领导的纳粹党不仅要求恢复德国战前的地理边界(收复因《凡尔赛条约》失去的领土),还主张征服和殖民东欧(无论这些领土在1918年前是否属于德国)。[47]为此,希特勒声称,无视《凡尔赛条约》是德国在东欧获得所需生存空间的必要前提。[48]在20世纪20年的,作为农业者联盟成员的海因里希·希姆莱发展了“人民主义”思想。农业者联盟是一个主张“血与土”的组织,具有反斯拉夫、反城市化和反犹太主义倾向。希姆莱主张通过以下方式实现生存空间:

增加我们的农民人口,这是抵御来自东方斯拉夫工人阶级大规模涌入的唯一有效防御手段。就像600年前一样,德国农民的命运必须是在神圣的母亲大地上保卫和扩展德意志民族的遗产,以对抗斯拉夫种族。[49]

Remove ads

希特勒的生存空间学说

在1925年出版的《我的奋斗》中,希特勒用整整一章(题为《东方政策》)阐述了德国获得新“生存空间”的必要性。他声称,实现生存空间需要政治意志,纳粹活动应当致力于扩大德意志民族的居住区域并获得新的粮食来源。[50]

生存空间成为纳粹党及纳粹德国政府的首要外交政策目标。希特勒拒绝恢复战前德国边界,认为这只是减少所谓国家人口过剩的不彻底措施。[51]从这个角度来看,他认为国家边界的性质始终是未确定且暂时的,其重新划定必须继续成为德国的政治目标。[52]希特勒在《我的奋斗》中明确指出征服生存空间是纳粹党的主要意识形态目标:

我们国家社会主义党人,是承继大战前我们的外交政策的趋势。我们现在可比囘到六百年前的光景。我们阻止德国向欧洲西南部发展,并力东向。大战前殖民地和商业的政策可告一段落,将来只注重土地的政策就行。我们一说到在欧洲开拓新地时,我们就不得想到俄国及其边境的国家。[53]

希特勒推行生存空间政策的意识形态,源于新帝国主义时期的德国殖民主义,以及美国的昭昭天命。希特勒对美国的领土扩张怀有极大的钦佩,并将美国西进运动中对美洲原住民及其文化的毁灭视为德国扩张的典范。他认为,要将德国转变为世界超级大国,德国必须扩大地缘政治影响,并且只为德意志民族的利益而行动。此外,德国对一战期间德国以来海上进口粮食感到不满,认为这是德国战败的原因之一。他坚信,只有通过生存空间,德国才能将“对粮食供应的依赖……转向其自身的帝国腹地”。[54]

希特勒的生存空间生物-地缘政治学说包含两种相互矛盾的成分:一方面是物质性的追求,即扩展日耳曼领土;另一方面是神秘主义的追求,即复兴纳粹所视为“理想化的德国中世纪过去”。这种矛盾在纳粹口号中得到明确体现,例如“血与土”。民族社会主义被其意识形态理论家们描绘为一种有机的世界观,它将生活的各个方面——肉体、灵魂、思想、文化、政府、宗教、教育、经济等——都整合为存在于生存空间中的“有机整体”。[55][56]在1933年纽伦堡党代会上的演讲中,希特勒将纳粹主义定义为一种“世界观”,他说:

“‘世界观’一词中已经包含了一个庄严的宣言:所有行为都基于某种观点和明确的倾向。这种观点可以是真实的,也可以是虚假的:它是每种对生活现象和事件的看法的起点,因此是每种行为的约束和义务性法律。一种观点越符合有机生命的自然法则,它就越能更好地为民族生命的利益而被有意识地加以利用。”[56]

Remove ads

在未发表的《我的奋斗》续篇《第二本书》中,希特勒进一步阐述了纳粹生存空间的意识形态,这也符合纳粹党未来的外交政策。为了促进德意志人的人口增长,希特勒拒斥避孕和移民的概念,认为这些做法削弱了德意志民族及其文化,并坚持认为军事征服是获取生存空间的唯一手段:

与之相反的则是国家社会主义运动的外交政策,就是要确保我们民族所必需的生存空间的必要性得到确立。这项运动不知道像民族资产阶级所说的那样什么日耳曼化或者是德意志化,而只知道我们自己民族的繁衍。这项运动决不会把那些被征服的,所谓日耳曼化了的捷克人或者波兰人看作是一个民族或者是一个种族强化的结果,而是我们民族的一个种族弱化的表现。

——Adolf Hitler,Zweites Buch, p. 26

因此,被兼并领土上的非日耳曼民族绝不会被德意志化:

与之相反,种族国家则可以毫不费事地去兼并波兰,并打算有那么一天把波兰人变成德国人。但完全不是这样,必须要做出决定:要么把这些外来的人种封存起来,为的是不要让自己民族的血脉一再地遭到破坏,要么就必须毫不犹豫地把他们赶走,并且把空置下来的土地交给自己的同胞。

——Adolf Hitler,Zweites Buch, p. 29

为德国征服生存空间是纳粹外交政策的首要目标,旨在建立一个延续千年的大日耳曼国。[57]1933年2月3日,在希特勒与纳粹德国海陆军将领的首次会议上,他表示,在东欧征服生存空间并对其进行“无情的德意志化”是帝国外交政策的最终地缘政治目标。[58][59]希特勒认为,苏联是为德国提供足够生存空间的国家,因为它拥有大量农业用地,并居住着被“犹太布尔什维主义”统治的斯拉夫劣等人。[60]希特勒生存空间哲学中的种族主义只允许对土地进行德意志化,而不包括原住民,这些人应被通过奴役劳动和饥饿予以消灭。[61]

反斯拉夫主义是纳粹党种族主义意识形态的核心组成部分,也是纳粹德国领土扩张计划中通过向东扩张来获取生存空间的推动力。[62]在阿道夫·希特勒的世界观中,恢复1914年德意志帝国的边界是荒谬的,因为这些国界无法为德意志民族提供足够的生存空间;只有通过地缘政治征服来获得足够的生存空间的外交政策,才能证明战争所带来必要牺牲的合理性。[63]

希特勒认为,历史是为不同人种之间为生存而进行的无情斗争所主导的,拥有广阔国土的种族天生比那些国土狭小的种族更强大,而日耳曼雅利安种族可以凭借他们所谓的自然权利夺取那些土地。[64]这种为建立德国生存空间而持有的官方种族主义观点,使纳粹得以单方面对东欧国家发动侵略战争(闪电战),并为其在意识形态上正当化收复斯拉夫人从东哥特原住民手中夺取的奥伊乌姆。[65]

纳粹德国的宣传机构将东欧描述为曾经的日耳曼领土,宣扬这些地区是被匈人和阿瓦尔人部落从雅利安种族手中“窃取”的神话。[66]希特勒将斯拉夫人视为原始的劣等人,且憎恶德意志帝国在一战中与奥匈帝国的同盟。在其著作《我的奋斗》和《第二本书》中,希特勒认为斯拉夫人缺乏建立国家的能力。[67]尽管希特勒在20世纪20年代公开谈论过“生存空间”的必要性,但在他上台执政的最初几年中,他从未在公开场合谈及这一问题。直到1937年,随着德国重整军备计划的顺利推进,他才再次公开谈论“生存空间”的必要性。[68]

Remove ads

二战时期的实践

总结

视角

纳粹世界观的生物-地缘政治本质是驱使纳粹德国发动其暴力计划、谋求建立世界新秩序的核心意识形态力量。这一战略旨在通过建立日耳曼民族的生存空间、实现北欧人种的世界统治,以消解纳粹对“种族”与“空间”的概念之间的矛盾。纳粹政权将这一生物政治与地缘政治相结合的议程作为推行其“日耳曼化”政策的基础,并以此为理由推动所谓“民族共同体的净化”任务,最终构成了其国家支持的种族灭绝机制的理论和实践支撑。[69]

1939年10月6日,希特勒在国家议会中表示,在波兰沦陷之后,最重要的问题是“民族关系的新秩序,也就是说,各民族的重新安置”。[70]同年10月20日,他告诉威廉·凯特尔将军,这场战争将是一场艰难的“种族斗争”,而总督府的任务则是“将犹太人和波兰佬也从国家领土中清除出去”。[71]同样在1939年10月,纳粹宣传鼓动德国人讲波兰人、犹太人和吉普赛人视为“劣等人”。[72]

为追求其生物-地缘政治野心,纳粹德国发动了一场狂热的种族灭绝战争,对整个族群实施了工业规模的恐怖暴行。这些政策导致德国对占领区内多个民族进行了种族灭绝,包括犹太人、波兰人、俄罗斯人、罗姆人等,也间接促成了德国战争目标的失败。[73]纳粹在占领区的政策具有自发适应、临时修改和官僚竞争的特点,反映出希特勒思想的冲动本质。[74]

1941年,希姆莱在对东线北方集团军群的演讲中表示,对苏战争是一场意识形态与种族的战争,是纳粹主义与犹太布尔什维主义之间、日耳曼(北欧)民族与东方“劣等种族”之间的斗争。[75]此外,在波森秘密演讲中,希姆莱说道:“斯拉夫人的混血种族是建立在一个劣等种族的基础上,其中混杂着一点我们的血液——优等种族的血液;斯拉夫人无法自我约束,也无法建立秩序。”[76]基于这一理念,希姆莱还出版了小册子《劣等人》,其中配有理想种族类型(雅利安人)的照片2,并将之与野蛮种族形成对比,后者则被描述为匈人阿提拉和成吉思汗的后裔,与犹太布尔什维主义统治下的苏联所犯下的屠杀罪行联系在一起。[77]

通过颁布《波兰人法案》,纳粹确保了波兰人在德意志国国内种族劣等地位的法律承认,并对波兰劳工(平民劳工)的工作与生活条件进行了规范。[78]《波兰人法案》还规定,任何波兰人“若与德国男女发生性关系,或以其他不当方式接近他们,将被处以死刑”。[79]盖世太保对德国人与波兰人之间的性关系严加监控,并追捕一切涉嫌“种族玷污”者;同样,德国人与其他来自东欧的族群之间的性关系也被明令禁止。[80]

“希特勒在《我的奋斗》中所阐述的生存空间理念,意味着他意图将德国的权力和控制向东扩张,并以德国殖民者定居该地区为目标,这将伴随着对当地斯拉夫人的驱逐、奴役和屠杀……如果那可怕的反事实——纳粹的胜利——真的发生了,俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人无疑也将重蹈波兰人的命运,在文化和民族上作为独立的族群和国家被消灭。针对这些民族的种族灭绝行动将得以彻底完成。”

诺曼·奈马克[81]

作为官方政策,党卫队全国领袖海因里希·希姆莱曾表示,任何一滴德国人的血都不应丢失,也不应与任何异族混合;[82] 而对东欧的“日耳曼化”将在“只有真正拥有德国(和)日耳曼血统的人居住于东方”时才算完成。[83]在一份名为《对东方异族人处理方式的思考》的秘密备忘录(1940年5月25日)中,希姆莱勾勒出对东欧各族人民的未来安排:(一)将新生存空间内的本地民族进行分化;(二)限制性地给予形式上的教育,即四年基础教育(只教他们写自己的名字和数到五百);(三)让他们服从德国人的命令。[84]

尽管纳粹德国官方奉行种族主义政策,但对东欧原住民的灭绝在某些情况下并非被认为是绝对必要的,因为纳粹的种族政策将部分东欧人(尤其是当地精英)视为拥有雅利安-北欧血统。[85]1941年3月4日,希姆莱推出了《德意志民族名单》旨在根据特定标准将德国占领区的居民划分为不同等级的“可接受”类别。[86]在同一份备忘录中,希姆莱主张绑架那些具有北欧外貌特征的儿童,因为这样做可以“消除这样一种危险,即东方那些劣等民族通过这些血统优良的孩子培养出一批领导阶层——这对我们而言是危险的,因为他们将成为我们的对手”。[87][88]按照希姆莱的设想,一旦苏联被摧毁,其结果将是数百万被奴役的人民为德国服务,而这些地区最终将被德国人重新殖民和填充。[89]

纳粹德国发动巴巴罗萨行动的动机,源于纳粹党的种族理论与生物政治学说,这些意识形态深刻地反斯拉夫、反共产主义、反犹太。纳粹党的生存空间理论是其对俄发动种族战争计划的核心,这是希特勒自20世纪20年代起便积极推动的地缘政治议程。[90]

在二战的最后几个月中,纳粹德国加紧了其反犹太、反斯拉夫、反共产主义的宣传。希特勒狂热地反复强调纳粹主义的核心意识形态信条,例如他为争取“生存空间”而向东扩张德国领土的目标。他依然主张在东欧推进日耳曼定居殖民计划,并表达了要消灭大量斯拉夫人口的意图。[91]在1945年4月29日写给德国陆军元帅威廉·凯特尔的一封信中,希特勒明确表示:

“我们的目标仍必须是为德意志民族夺取东方的生存空间。”[92]

总结

视角

《德意志民族名单》中包含四个等级。[86]前两个等级的男性被强制征召入伍服兵役。[86]只有第一等级的男性才有资格加入党卫队:

希特勒生于民族多元的奥匈帝国,他在《我的奋斗》中宣传,在瓜分波兰时通过语言手段将奥地利治下的斯拉夫人日耳曼化,绝不可能真正地将他们变成真正的德意志人,因为就像“黑人”或“中国人”不可能不可能仅因学会说德语就“成为德国人”一样。他认为,不同民族之间即便语言相通,也无法弥合其“可见的差异”,任何此类尝试都只会导致德意志民族的“杂种化”。[93]同样地,希特勒还批评了过去在普属波兰地区内试图将波兰人日耳曼化的政策,认为这种做法是基于错误的逻辑。他声称,波兰人无法通过强迫学习德语而被同化为德国人,因为他们属于不同的种族;这样的结果对德国民族的纯洁性将是“致命”的,因为外国人的劣等性将“玷污”德意志民族的“尊严与高贵”。[93]在战争时期,希特勒在其“餐桌谈话”中进一步表示,只有当外来人能够改善德国血统时,才应将其日耳曼化:

“这里有一个基本原则。是否将某些民族进行日耳曼化的问题,不能从抽象的理念或理论出发。我们必须具体情况具体分析。问题的关键是要确定某一族群的后代是否能够与德国人融合并改善我们的民族,还是相反(就像犹太人与德国人通婚那样),会带来负面影响。除非我们完全确信那些拟引入德意志共同体的外国人会产生积极的影响,否则,我认为最好不要行动,无论推动此举的感情多么强烈。许多犹太人也有蓝眼睛和金发,其中不少外貌极易误导人相信他们可以被日耳曼化。但事实上早已被确凿地证明,在犹太人身上,即使某些外貌特征在一两代中消失,它们最终也必然会在下一代中重新显现出来。”[95]

在血与土信仰所塑造的种族认同观念——这是生存空间理念的哲学基础——指导下,纳粹政策要求摧毁苏联,使俄国的土地成为德国的粮仓。对俄国的日耳曼化意味着摧毁其城市,目的是根除俄罗斯性、共产主义以及犹太布尔什维主义。[97] 为此,希特勒下令发动列宁格勒围城战(1941年9月-1944年1月),意图将这座城市夷为平地,并消灭当地的俄罗斯人口。[98]从地缘政治角度看,在东欧建立德国的生存空间可阻止类似第一次世界大战期间发生的封锁,从而避免德国人民再次陷入饥馑。[99]此外,将东欧作为德国的粮食来源地也服务于另一个目的:通过奴役劳动与饥饿,消灭数以百万计的斯拉夫人。[100]一旦这些地区失去生产者、劳动力和消费者,当地工业将停滞甚至消亡,从而使这些被日耳曼化的地区彻底转变为供纳粹德国移民定居的农业用地。[100]

纳粹设想中,东欧被日耳曼化的土地将由所谓的“边防农民”定居——这是一种兼具士兵与农民身份的人,负责维护一道防御前线,以防止任何非德意志文明的崛起,从而威胁大日耳曼国的统治。[101]在1941年的一次会议上,希特勒公开表示:

“只有一个任务:通过引入德国人来实现日耳曼化,并像对待印第安人那样对待原住民。……我打算以冰冷的决心坚持这条道路。我自认为是历史意志的执行者。别人如今怎么看我毫无关系。我从未听说过一个吃得上面包的德国人,会关心那片种出麦子的土地是否是用刀剑夺来的。我们吃着加拿大的小麦,却从不去想印第安人。”[102]

对于西欧的日耳曼化计划相对温和,因为纳粹需要当地政治与商业机构的合作,尤其是当地工业体系及其熟练工人。此外,纳粹德国的种族政策认为西欧人口在种族上更接近于雅利安人标准,更为“可接受”。实际上,纳粹所划分的大量种族类别清楚地表明:“东方是劣等的,西方是可接受的”;因此,在纳粹占领区中,一个人的“种族”往往决定其生死命运。[103]

生存空间这一种族主义意识形态同样涵盖了北欧斯堪的纳维亚地区的北德意志种族血统(包括丹麦、挪威、瑞典),以及欧洲大陆的阿尔萨斯和洛林、比利时和法国北部等地的居民;而对于英国,则计划要么予以吞并,要么将其变为傀儡国。[104]此外,由于意大利武装力量在战争中的军事表现不佳,法西斯意大利于1943年退出战争,这使得意大利北部被纳入大日耳曼国的吞并版图之中。[104]

出于政治上的权宜之计,纳粹不断调整其针对非日耳曼民族的种族政策,并持续重新定义生存空间的意识形态内涵,以便与其他民族合作,从而服务于德国的外交政策。希特勒在担任纳粹领袖的早期曾表示,只要苏联政府恢复《布列斯特-立托夫斯克条约》(1918年)中划定的对欧洲俄罗斯不利的边界,他愿意与苏联保持友好关系。这为俄德外交关系的恢复创造了可能。[105]

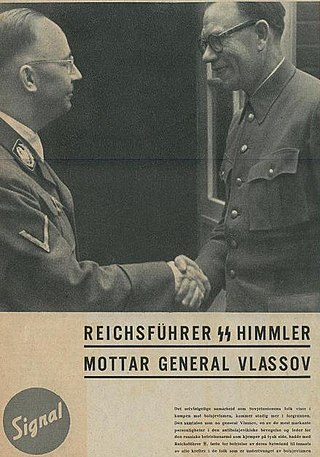

1921年至1922年间,希特勒曾表示,德国的生存空间可以通过支持反共的俄罗斯人推翻布尔什维克共产政府,借此实现一个规模较小的苏联来达成;然而,到1922年底,随着英德地缘政治联盟可能联手摧毁苏联的前景出现,希特勒改变了这一看法。[105]然而,在1941年发动巴巴罗萨行动入侵苏联后,纳粹政权关于建立一个较小且独立的俄罗斯的战略立场受到了德军的政治压力影响,德军请求希特勒支持成立反共的俄罗斯解放军,并将其纳入国防军在俄罗斯的作战行动。俄罗斯解放军由叛逃将领安德烈·弗拉索夫将军领导,旨在推翻约瑟夫·斯大林及其领导的苏共政权。[106]

起初,希特勒拒绝与东方民族合作。[107]然而,纳粹中的约瑟夫·戈培尔和阿尔弗雷德·罗森堡等人支持联合抵抗布尔什维主义,并愿意给予东方民族一定的独立权。[108][109]1940年,希姆莱开放了“同源血统”人士的纳粹党籍,这促使不少右翼斯堪的纳维亚人报名加入武装党卫军。1941年德国入侵苏联时,来自法国、西班牙、比利时、荷兰、捷克斯洛伐克和克罗地亚的更多志愿者也纷纷加入纳粹阵营。[110]1942年以后,随着战争形势对纳粹明显不利,更多来自被占领土的人员加入战争。[110]希特勒对东线的外国军团心存顾虑,他曾说道:“不能忘记,除非这些人坚信自己属于日耳曼国的种族,否则他们必然会觉得自己是在背叛自己的国家。”[111]

在进一步失去大量人力后,纳粹试图说服被强征到德国的外国劳工为反对布尔什维主义而战。马丁·鲍曼于1943年5月5日发布了一份备忘录:

在同时侮辱一个人的内心尊严时,不可能使其接受新的理念。被称为野兽、野蛮人和亚人类的人,无法被期望发挥最高水平的表现。相反,应当鼓励和促进他们的积极品质,例如对抗布尔什维主义的意志、保卫自身及国家生存的愿望、投入和工作意愿。此外,必须尽一切努力促进欧洲各民族在反布尔什维主义斗争中的必要合作。[112]

1944年,随着德军不断在与红军的战斗中失利并失去领土,纳粹德国领导人,尤其是党卫队领袖希姆莱,认识到俄罗斯解放军在反对布尔什维主义中的政治、意识形态和军事价值。[113]希姆莱在其秘密的波森演讲中曾表示:“如果我们雇用了弗拉索夫先生以及所有穿着俄罗斯将军制服的斯拉夫臣民来对俄军进行宣传,我一点也不会反对。完全没问题,太好了。”[76]

纳粹在占领区的政策具有自发适应、临时修改和官僚竞争的特点,反映出希特勒思想的冲动本质。[74]为追求其生物-地缘政治野心,纳粹德国发动了一场狂热的种族灭绝战争,对整个族群实施了工业规模的恐怖暴行。这些政策导致德国对占领区内多个民族进行了种族灭绝,包括犹太人、波兰人、俄罗斯人、罗姆人等,也间接促成了德国战争目标的失败。[73]

波兰战役是纳粹德国首次实施生存空间政策的行动,始于对波兰的占领。1939年10月,海因里希·希姆莱被任命为党卫队强化德意志民族高级专员部专员,其任务包括:将所有德意志裔人迁回德意志国,防止外国有害影响侵蚀德国人民,并为这些归来的德裔(尤其是德意志裔人)建立新的定居区。[114]

从1940年中期开始,纳粹德国在瓦尔特兰帝国大区内对波兰人的种族清洗(即强制驱逐)始于将他们跨越边境迁往总督府(一个表面上独立于德国本土的殖民政治实体);但在入侵苏联之后,这些被驱逐的波兰人被关押在西里西亚的“波兰人收容营”,随后被转移至被指定为隔都的村庄。在1940年至1944年的四年日耳曼化期间,纳粹强行将大约50000名波兰人从被并入大德意志国的波兰领土上驱逐出去,尤以西里西亚的日维茨县最为典型。在所谓的赛布施行动中,当地大约18000至20000名波兰族人被系统性地驱逐出家园。[115][116]

纳粹入侵波兰的过程中,德军对波兰的男女老幼实施了大规模暴行。这些暴行之所以能够被德意志本土民众心理上接受,与纳粹政权高效而持续的宣传系统密不可分。纳粹宣传(通过印刷品、广播、电影等手段)系统性地操控国民心理,是“制造同意”的关键工具,旨在为对平民的野蛮暴行提供种族主义的“合理性”。通过不断灌输和操控舆论,纳粹政权成功地使大批德国人相信斯拉夫人和犹太人是“劣等人”,从而为其种族灭绝与殖民扩张政策创造了社会心理基础。[117]例如,希特勒青年团的领导人会收到名为《论德意志民族及其领土》(Über das deutsche Volk und seinen Lebensraum)的小册子,用以向基层青年团员灌输纳粹种族主义的逻辑,强调种族斗争和扩展生存空间的“历史必然性”。[118]类似地,在德国本土的学校里,儿童也会收到类似《你与民族》(Du und dein Volk)的小册子,讲述德国的未来命运与东扩政策之间的关系。这些教材形式的宣传内容,从小塑造了德国青少年对纳粹意识形态的认同,并在战争中成为支撑民族集体暴力的心理温床。[119]

1941年6月21日,希姆莱下令起草东方总计划,该计划成为德国在东欧推行扩张主义与灭绝政策的蓝图。该草案基于纳粹农业专家康拉德·迈耶的提议,被转交给希特勒审批。1941年7月16日,希特勒任命阿尔弗雷德·罗森堡为帝国东部占领区部部长,并指示他监督党卫队的相关活动。东方总计划于1942年5月经希特勒批准,并于同年7月成为纳粹德国的正式占领计划。该计划通过大规模屠杀、强制饥饿、劳动灭绝等手段,发动了对数百万斯拉夫人、犹太人、罗姆人等群体的种族灭绝。纳粹同时展开种族清洗,强行将剩余的非日耳曼居民驱逐至更东部地区。根据东方总计划的目标,被清空的领土将由超过一千万德国殖民者重新定居,并为大日耳曼国的建立奠定蓝图。纳粹宣传将日耳曼化运动吹捧为条顿骑士团所谓“文明使命”的现代继承。[120][121]

关于大日耳曼国的地理范围,阿道夫·希特勒拒绝将乌拉尔山脉视为德国的东部边界,认为这种中等规模的山脉不足以作为“欧洲世界与亚洲世界”的分界线。他主张,唯有由纯种雅利安人构成的“活的长城”才能作为真正的边界。他还主张,在东方维持一场“永久的战争”,才能“保持种族的活力”:

真正的边界是日耳曼世界与斯拉夫世界的分界线。我们有责任将这条线划在我们希望它存在的地方。如果有人质疑我们扩展日耳曼空间至东方的权利,我们的回答是:对一个民族而言,它对自身使命的意识就足以赋予这种权利。成功本身证明一切。对这类质问的回应只能是经验性的。一个更高贵的民族怎能在狭小的土地上艰难生存,而那种对文明毫无贡献的无组织群体却占据着世界上最富饶的广袤土地,这种情形是不可想象的……

我们必须为我们的人民创造有利于其繁衍的条件,同时也必须在俄罗斯的洪流面前筑起堤坝……既然不存在自然的屏障来抵挡这种洪水,我们就必须以“活的长城”来应对。东方前线上的永久战争将有助于塑造一种健全的民族体质,并防止我们重新堕入那种自我封闭的、软弱的欧洲状态。我们应当能够以二十五万名士兵外加一批优秀行政人员来控制这片东方地区……

俄罗斯的这片空间必须始终处于德国人的统治之下。

——Norman Rich,Hitler's War Aims: the Establishment of the New Order (1974), pp. 327–329

1941年,纳粹德国决定,在接下来的二十年内,也就是到1961年,波兰地区的波兰人将被彻底清空,重新由来自布科维纳、东加利西亚和沃里尼亚的德裔殖民者填补人口空缺。[122]希特勒为生存空间推行的无情德意志化政策,可从被派往已进行种族清洗的波兰地区的边防农民殖民者的报告中见到一斑——他们在被纳粹分配的房屋中发现餐桌上还有吃了一半的饭菜,床铺尚未整理。[123]来自爱沙尼亚和拉脱维亚的波罗的海德意志人则要接受种族纯洁性的评估;其中被归入最高等级 Ost-Falle 者,被重新安置于“东方长城”上的殖民区。[124]

此外,始于巴巴罗萨行动(1941年6月至9月)的德国对俄罗斯的德意志化,旨在征服并殖民欧洲俄罗斯,使其成为德国的粮仓。[127]对于这些斯拉夫土地,纳粹理论家和意识形态家阿尔弗雷德·罗森堡提出了由专员辖区进行行政管理的方案——将这些国家整合为由专员统治的殖民地:

1943年,在秘密的波森演讲中,海因里希·希姆莱将乌拉尔山脉称为大日耳曼国的东部边界。[76]他宣称,日耳曼种族将逐步扩张至这一东方边界,以便在几代人之后,作为欧洲主导民族的德意志“优等种族”能够“重新开始注定要与亚洲展开的战争”,因为这些战争“必将再次爆发”;而欧洲的失败将意味着“地球上创造性力量的毁灭”。[76]尽管如此,乌拉尔山脉只是秘密的东方总计划中殖民东欧的次要目标。[128]

未曾建立的突厥斯坦专员辖区将是与大日本帝国“大东亚共荣圈”西北边缘最接近的领土,作为一堵“活墙”,被认为是在保护最东端的“生存空间”土地。它还将把较高社会阶层的中国人以及几乎所有日本族裔的居民提升为“荣誉雅利安人”,部分原因是希特勒在《我的奋斗》中对这些特定东亚民族的尊重。

东方生存空间计划的初期阶段包括对俄罗斯人及其他斯拉夫人(如加利西亚人、卡累利阿人、乌克兰人等)的种族清洗,将他们从原有土地上驱逐,并将这些国家整合进专员辖区的行政体系,范围一直延伸到欧洲与亚洲的地理分界——乌拉尔山脉。为了管理苏联境内的族群、种族和政治人口,德军迅速在东方专员辖区(1941–1945年)和乌克兰专员辖区(1941–1944年)建立了与其合作、反共的傀儡政府。然而,尽管巴巴罗萨行动初期取得了一些战略性胜利,苏联红军在斯大林格勒战役(1942年8月-1943年2月)和库尔斯克战役(1943年7月-8月)中的反击,以及盟军在西西里发起的“哈士奇行动”(1943年7月-8月),共同打断了纳粹德国在东欧全面实施生存空间计划的进程。

历史回顾

纳粹为实现日耳曼化而发动侵略和征服的广度与规模,揭示了生存空间背后的两重意识形态目标,以及它们与纳粹地缘政治目的之间的关系:(一)一个从中欧开始的全球征服计划;(二)一个局限于东欧的欧洲大陆征服计划。从阶段计划(Stufenplan)的战略视角来看,纳粹对“生存空间”的全球与大陆两种解读都是可行的,二者既不互相排斥,也不违背希特勒为德国制定的对外政策目标。[129]

在纳粹德国政权内部,对于生存空间的定义并不统一。例如,血与土意识形态的倡导者里夏德·瓦尔特·达雷和党卫队全国领袖海因里希·希姆莱主张一种理想化的田园社会,认为需要大量可耕土地;而阿道夫·希特勒则主张建立一个城市化、工业化的国家,需要的是原材料和奴工。[130]1941年夏对苏联的入侵——“巴巴罗萨行动”——在理念、目标与执行层面上,实际上是对这些分歧的一种妥协,以实现希特勒心目中在东欧斯拉夫土地上建立“生存空间”的设想。[129]

在波森演讲中,希姆莱谈到了数百万苏联战俘和外国劳工的死亡:

一个必须成为党卫队成员绝对准则的基本原则是:我们必须对拥有自己血统的人施以诚实、正直、忠诚和同志般的友爱,而对其他人则不必如此。俄国人、捷克人发生了什么,我一点也不关心。其他民族如果能提供我们类型的优良血统,我们会采取必要手段,甚至通过绑架他们的孩子并在我们这里抚养他们。至于这些民族是繁荣还是饿死,我只关心他们是否能作为我们文化的奴隶;否则,我毫不关心。10,000名俄罗斯女性在挖反坦克壕时因劳累过度倒下,我关心的只是反坦克壕是否完成,是否能为德国服务。[76]

种族主义通常并非领土扩张主义意识形态的内在概念,也不是由民族学家和地理学家弗里德里希·拉采尔所定义的“生存空间”这一词汇的原始含义。然而,纳粹主义将种族主义确立为生存空间作为地缘政治哲学的基础;而这一点是阿道夫·希特勒在《我的奋斗》中提出的。此外,学者卡尔·豪斯霍费尔(希特勒副手鲁道夫·赫斯的导师)对民族生存空间的地缘政治解读,为希特勒提供了知识、学术和科学的合理化理论依据,以证明德国——凭借雅利安人种的天然权利——扩张、占领并剥削其他国家的土地,无论当地的居民如何。[131]在《我的奋斗》中,希特勒解释了纳粹德国所“要求”的生存空间:

在这个地球逐渐被各国瓜分的时代,一些国家甚至占据了几乎整个大陆,我们不能再把一个政治上的母国仅有五十万平方公里荒谬土地的国家称作世界强国。[132] 德国必须抛开传统与偏见,鼓起勇气,集合我们的人民及其力量,迈上通往新土地与新土壤的道路,从当前狭小的生存空间中前进,从而使这个民族摆脱从地球上消失,或作为奴隶民族为他人服务的危险。[133]因为,这一问题的解决不应寄希望于殖民地的获取,而只能通过获取定居用的领土来实现,这种领土将扩展母国的疆域,因此不仅使新定居者与其故土保持最紧密的联系,也能使整个地区因其统一的广阔面积而获得各种优势。[134]

一些历史学家评估纳粹对生存空间追求的行为,认为这是一项鲁莽的冒险,它在第二次世界大战中导致了德国的军事失败。随着德军在战争初期开始占领东欧广阔的领土,生存空间的生物地缘政治计划导致纳粹军队采取自毁政策,导致了犹太人、罗姆人、斯拉夫人等民族的种族灭绝,并最终导致纳粹德国自身的崩溃。历史学家Vejas Gabriel Liulevicius阐述了纳粹行为的自毁特征,他写道:

“该政权利用现代技术追求一个可怕的未来乌托邦,而这一乌托邦是古典现代性所无法认可的,它寻求的是空间,而不是发展。苏联在撤退时‘以空间换取时间’,而纳粹则是放弃时间以获得空间——在他们对东方的愿景中,寻求一种永恒、不受时间限制的扩张现状。当战争形势在东线发生转变时,希特勒拒绝放弃已征服的领土,反复禁止撤退,导致了军事灾难。在东线,空间的意识形态优先地位带来了致命的后果。最终,随着红军在1945年攻入德国,德国人亲身体验到这一点,将‘空间’的乌托邦变成了来自东部推进的噩梦。”

当代用法

自第二次世界大战结束以来,“生存空间”一词被用于描述不同国家的地缘政治策略,包括中国、[137][138]埃及、[139][140]以色列、[141][142][143][144][145]土耳其、[146][147][148]波兰[149]和美国。[150]

参考文献

参考书目

延伸阅读

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads