热门问题

时间线

聊天

视角

第二次世界大战期间德国统治下的强迫劳动

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

整个第二次世界大战期间,纳粹德国以空前的规模在国内和占领区使用强迫劳动。[2]强制的劳役之德国对占领地区经济剥削的重要手段,对大规模消灭德国欧洲占领区的人口起到重要作用。纳粹德国人从近20个欧洲国家绑架了大约1200万人,其中约三分之二来自中欧和东欧。[1]许多工人因生活条件而死亡:虐待、营养不良和折磨是导致死亡的主要原因,同时也在炮击中遭遇伤亡。[3]在高峰时期,强迫劳动者占德国劳动力的20%.考虑到死亡和人员更替,在战争期间约有1500万男女被强迫劳动。[4]

1945年纳粹德国战败时,约有1100万外国人被释放,他们被归类为“流离失所者”;其中大多数是强迫劳工和战俘。战争期间,德国军队除了苏联战俘之外,还带来了650万平民在工厂从事强迫劳动。[1]将他们带回家是盟军的紧要任务。然而,就苏联公民而言,返回故乡往往意味着通敌嫌疑或被送往古拉格。联合国善后救济总署(UNRRA)、红十字会和军事行动为流离失所者返回家园提供食物、衣服、住所和援助。总共有520万外国工人和战俘被遣返回苏联、160万人返回波兰、150万人返回法国、90万人返回意大利;南斯拉夫、捷克斯洛伐克、荷兰、匈牙利和比利时各有30至40万人返回。[5]

Remove ads

强制劳役

希特勒的“生存空间”政策强调征服东方的新土地,即所谓“东方总计划”;纳粹计划利用这些土地为德国提供廉价商品和劳动力。早在战争之前,纳粹德国就维持着奴隶劳动力的供应。德国起初在劳改营中关押“不受欢迎的元素”(德语:unzuverlässige Elemente),如无家可归者、同性恋、罪犯、持不同政见者、共产党人、犹太人以及政权想要除掉的任何人。第二次世界大战期间,纳粹运作了各种类别的劳改营(Arbeitslager,以关押不同类别的囚犯。纳粹劳改营中的囚犯在口粮短缺和恶劣的条件下劳作至死,如果他们无法工作就会被直接杀死。纳粹统治下的强迫劳动造成了大量的直接死亡。[1]

德国入侵波兰之后,超过12岁的波兰犹太人以及波兰总督府中超过12岁的波兰人被勒令强制劳役。[6]历史学家扬·格罗斯估计,自愿前往德国工作的波兰工人“不超过15%”。[7]1942年,波兰总督府中生活的所有非德意志人都被要求强制劳动。[8]

大多数劳改营羁押着德国从各占领区强制围捕的平民,为德国的战争工业提供劳力、修理被轰炸的铁路和桥梁、或是从事农活。在1930至1940年代,许多如今已实现机械化的工种仍需要人力完成:如铲工、物料搬运、机械加工等。因此,纳粹德国对人力劳动资源的需求十分迫切;随着战争发展,奴隶劳力的使用大大增加。纳粹从占领区带来战俘以及“不受欢迎的”平民,有数百万犹太人、斯拉夫人和其他民族的被征服者在德国的企业做奴工。使用奴工的企业包括蒂森、克虏伯、法本公司、博世、戴姆勒-奔驰、德马格、亨舍尔、容克斯、梅塞施密特、西门子以及大众汽车等德国公司,[9]以及像福特德国、欧宝(通用汽车的子公司)这样的外国企业在德国的分公司。[10]战争刚一开始、这些外国子公司就被纳粹德国扣押并国有化,工作条件就像其他的德国工业一样恶化。在整个战争期间,大约1200万强迫劳动者受雇于纳粹德国境内的德国战争经济,其中大多数是东欧人。[11]德国人对奴隶劳动的需求不断增长,后来连儿童都被绑架来劳动(被称作“干草行动”)。纳粹时代有超过两千家德国公司从奴隶劳工中获利,其中包括德意志银行和西门子。[12]

Remove ads

德国为来到帝国工作的外国工人(Fremdarbeiter)建立了一个分类体系。在该系统中,从德国盟友或中立国家的高薪工人开始,工人的特权逐级减少,直至被征服国家的“次等人类”(Untermanschen)强迫劳动者。

- 客工(Gastarbeitnehmer):来自日耳曼和斯堪的纳维亚国家、法国、意大利,[13]罗马尼亚、保加利亚、匈牙利等国,以及和友好中立国(如西班牙和瑞士)的工人。这是一个非常小的群体,德国只有约1%的外国工人来自中立或与德国结盟的国家。[1]

- 强制劳工(Zwangsarbeiter)来自未与德国结盟的国家的强制劳工。这一等级工人又被分为下列几种:

- 军事拘留者(Militärinternierte):战俘。《日内瓦公约》允许被捕国家强迫非军官战俘在某些限制范围内工作。例如,几乎所有波兰非军官战俘(约30万人)都被迫在纳粹德国工作。1944年,有近200万战俘被德国雇用为强迫劳动者。[13]与其他类型的外国工人相比,战俘生活相对富裕。然而,这些工人的待遇因时期、工人原籍国和工作场所而有很大差异。来自美国或英国等与德国交战的西方国家的战俘条件更好,因为他们的待遇最低标准由《日内瓦公约》规定。这些战俘的工作条件和福祉受到国际红十字会的监督;如果他们受到虐待,美国、英国和加拿大几乎肯定会对自己关押的德国囚犯实施报复。而苏联战俘受到极其残忍的待遇,因为纳粹认为由于《日内瓦公约》尚未得到苏联的批准和实施,这些战俘不受《公约》的保护;此外,德国人认为无论如何在苏联的德国战俘都不会受到良好的待遇。

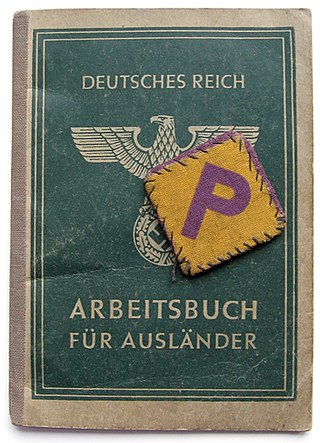

- 平民工人(Zivilarbeiter):来自波兰总督府的波兰人。[13]这些人受到《波兰法令》的严厉管制:他们的工资低得多,不能使用公共交通等便利设施,许多公共场所和企业都不对他们开放(如德国教堂、游泳池和餐馆);他们必须长时间工作,但得到的口粮配给更少;他们须遵守宵禁。波兰人经常不得休假,每周必须工作七天;未经许可,他们之间不能结婚;他们不能拥有金钱或财物:自行车、照相机、甚至打火机都不被允许。他们被要求在他们的衣服上佩戴“波兰P”标志。1939年,德国约有30万波兰平民工人;[1][13]到了1944年,这一人数飞速增长至170万;[13]另有不同的统计认为平民工人人数多达280万人,约占波兰囚犯劳工的10%.[14]1944年,在德国共有大约760万所谓的“平民工人”其中包括来自波兰总督府和苏联占领区的战俘,[13]以及与他们人数相当的来自其他国家的平民工人。[1]

- 东方劳工(Ostarbeiter):主要在加利西亚区和乌克兰总督辖区围捕的苏联和波兰平民工人。他们佩戴有“OST”(“东方”)字样的徽章,必须住在被铁丝网护卫的营地里由守卫看管,特别容易受到盖世太保和工厂守卫的临时起意的影响。据估计,东方劳工的人数在300万至550万之间。[15][16]

一般而言,来自西欧的外国劳工的总收入相近,需缴的税与德国工人相似。相比之下,中欧和东欧的强迫劳动者最多只能获得支付给德国工人的总收入的一半,而社会福利则更少。[1]劳工囚犯与集中营囚犯的强迫劳动者几乎没有工资和福利。[1]中欧、东欧强迫劳动者相比西欧劳动者的净收入不足,在强迫劳动者能够寄回家庭的存款数量上得以体现(见下文表格)。[1]

纳粹禁止德国人与外国工人之间的性关系。[17]为了防止这种关系,纳粹不断努力传播“种族意识”(Volkstum)。[18]例如,纳粹小册子指示所有德国妇女不要与来到德国的所有外国工人身体接触,因为这会对她们的血液造成危险。[19]不服从的妇女被监禁。[20]甚至与工人的友好关系都被认为是危险的,并且在1940年至1942年间有一系列小册子宣传针对友好关系。[21]国防军士兵和党卫队军官则免于所有此类限制。据估计,在第三帝国统治期间,至少有34,140名遭到围捕的东欧妇女被迫在德国军用妓院和集中营妓院中担任“性奴隶”。[22][23]仅在华沙,1942年9月就有五个这样的场所在军事警卫下设立,每个场所有20多个房间。与西部前线不同,这些场所禁止酒精饮料。受害者每周接受一次生殖器检查。[24]

Remove ads

根据德国记录,1944年夏末德国境内有760万平民劳工和战俘,其中多数是被强制带入德国的。[13]到1944年时,奴隶劳工占德国全部劳力的四分之一,大多数德国工厂拥有一队囚犯工人。[13][25]纳粹还计划一旦成功入侵英国后将英国半数的成年男子奴役或驱逐。[26]

托特组织

托特组织是纳粹德国的土木工程和军事工程集团,由纳粹高层,工程师弗里兹·托特创办,并因此得名。该组织负责战前德国以及从法国到俄罗斯的整个欧洲占领区的大量工程项目。托德因使用强迫劳动而臭名昭著。大多数所谓的苏联战俘“志愿者”工人被分配到托德组织。[27]该组织的历史分为三个主要阶段。[28]

- 1933年至1938年的战前时期,托特组织的前身——德国公路综合检查员办公室(Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen)主要负责德国高速公路网络的建设。该组织能够通过国家劳役团(Reichsarbeitsdienst,RAD)从德国境内吸收“应征入伍”(即强制征召)的劳动力。

- 1938年至1942年期间,托德组织成立,并在东线战场得到使用。各种军事和准军事项目大幅增加了对劳动力的需求。为了满足劳力需求,有关强制义务的法律得到了一系列扩充,最终要求所有德国人加入听从国家任意调遣的强制劳动(Zwangsarbeit,实际上是无限制的)。[29]。1938年至1940年间,超过175万德国人被征入劳役团。1940年至1942年,托特组织开始依赖客工、平民劳工、东方劳工和战俘“志愿工”(Hilfswillige)。

- 1942年至战争结束时,约有140万劳工为托特组织服务。总体而言,劳工中有1%的被军队拒绝入伍的德国人,1.5%是集中营囚犯,其余的是来自纳粹占领国的战俘和强制劳工。所有人实际上被等同于奴隶,为一个无情的极权主义国家随意又彻底地驱使做工。许多人没能活过战争,很多因劳作而死。[28]

Remove ads

劳动灭绝

数百万犹太人在被送往灭绝营之前被迫在隔都劳作。纳粹当局还运行着集中营,其中一些集中营为工业和其他职业提供免费的强迫劳动,而其他一些集中营则纯粹是为了消灭他们的囚犯。为了误导受害者,一些集中营在入口处放置了“劳动带来自由”(arbeit macht frei)的标语,让受害者错误地以为合作会使他们获释。米特堡-多拉劳改营综合体是劳动集中营的著名案例之一,它负责V-2火箭的生产工作。劳动灭绝是纳粹德国在第二次世界大战时期的原则之一,它规范了纳粹的大多数劳改营和集中营的目标和宗旨。[30][31]该规则要求德国集中营的囚犯只能获得基本工具和最少的食物配给,为德国战争工业工作至完全筋疲力尽。[30][32]

Remove ads

赔偿及争议

为了促进战后的经济发展,某些类别的纳粹主义受害者被排除在德国政府的赔偿之外,尤其是造成政治压力最小的群体被德国排除在外。许多来自东欧的强迫劳动者属于这一类。[33]德国政府与企业几乎没有采取任何措施来补偿战争期间的强迫劳动者。[1]

如1953年的《伦敦债务协定》所述:

与德国交战或被德国占领的国家及其国民对帝国和帝国的机构提出的索赔,包括德国占领的费用、占领期间清算账户获得的信贷、以及对帝国信贷办公室(Reichskreditkassen)的索赔,其审议应推迟至赔偿问题最终解决后。

如今,有人认为这种解决办法从未得到充分执行:德国的战后发展得到了极大的援助,而受害国的发展却停滞不前。[1]

一个突出的案例是,作为纳粹德国的强迫劳动受害者,波兰的强迫劳动者几乎没有因强迫劳动的时间收到任何补偿。根据1945年的《波茨坦协定》,波兰人不是从德国本身获得战争赔偿,而是从苏联获得的战争赔偿中获赔;而由于苏联对波兰共产党政府的压力,波兰人同意的偿还制度事实上s使得很少有波兰受害者得到充分的补偿(尤其是与西欧或苏联的受害者相比)。在经济互助委员会框架下,波兰的大部分赔偿都是由苏联“给予”的,这不仅非常低效,而且比起波兰更远远有利于苏联。由于《伦敦债务协定》的因素,在苏联的进一步压力下,波兰人民共和国于1953年放弃了进一步向纳粹德国继承国提出赔偿要求的权利。直到1989-1990年波兰共产主义政权垮台后,波兰政府才试图重新谈判赔偿问题,但德国方面却并不支持,苏联(后来的俄罗斯)方面也没有提供任何支持。[33]

截至1999年8月,230万名纳粹统治下的强迫劳动者仍然存活。[1]德国强迫劳动补偿计划于2000年成立;一项强迫劳动基金为全世界近170万名幸存的强迫劳动受害者支付了超过43.7亿欧元,每人一次性支付2,500至7,500欧元。[35]德国总理安格拉·默克尔在2007年表示,“许多强迫劳动者终于得到了许诺给他们的人道主义援助”;她还承认,在基金成立之前,没有任何赔偿直接给予强迫劳动者。[35]德国总统霍斯特·克勒声称:

这是在和平与和解之旅中迫切需要的一项倡议……至少,通过这些象征性的付款,受害者的痛苦在被遗忘数十年之后得到公众承认。[35]

Remove ads

参见

- 使用纳茨维勒-施特鲁托夫集中营的奴隶劳工的德国私人企业列表

备注

注解

参考文献

拓展阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads