热门问题

时间线

聊天

视角

矮行星

具有行星級質量,但既不是行星,也不是衛星的天體 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

矮行星(英语:dwarf planet)指行星系中不完全符合行星定义但也不是卫星的行星质量天体。太阳系中的矮行星直接环绕着太阳公转,其自身的质量和重力足以达成流体静力平衡的球体形状,但不足以像八颗标准行星一般能独占轨道。

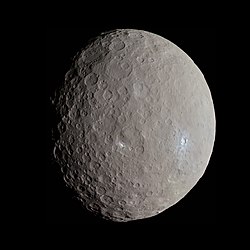

他们可能有着活跃的地质活动,这一推测于2015年分别被前往谷神星和冥王星的曙光号和新视野号任务证实了这一推测,因此行星地质学家对矮行星特别感兴趣。天文学家普遍认为,现时至少有九大候选矮行星——按照大小的粗略顺序,分别是冥王星、阋神星、妊神星、鸟神星、共工星、创神星、赛德娜、谷神星和亡神星。如考虑到十颗最大的候选者,则加上萨拉西亚(英语:Salacia)[b]。在这十颗天体中,有两颗曾被太空探测器造访(冥王星和谷神星),另外七颗都至少有一颗已知的卫星(阋神星、妊神星、鸟神星、共工星、创神星、亡神星和萨拉西亚),这使得它们的质量和密度得以确定。质量和密度反过来可以被拟合到天体物理模型中,试图确定这些天体的性质。只有赛德娜既没有访问过,也没有任何已知的卫星,这使得准确估计质量变得十分困难。一些天文学家认为的候选者还包括许多较小的天体[1],但现在还没有达成共识,只是认为这些天体很有可能是矮行星。

“矮行星”这个名词是行星科学家阿兰·施特恩创造的,作为太阳系行星质量天体的三种分类之一:行星、矮行星、和行星质量卫星。因此,矮行星被认为是行星的一类。然而,在2006年,国际天文学联合会(IAU)将这一概念作为“次”行星天体的一类,是围绕太阳运行的三重分类的一部分:行星、矮行星和太阳系小天体[2]。因此施特恩和其他行星地质学家认为矮行星和大型卫星是行星[3],但自2006年以来,国际天文学联合会和大多数天文学家都将它们排除在行星名册之外。

Remove ads

概念的历史发展

从1801年开始,天文学家在火星和木星之间发现了谷神星和之后几十年来被发现的小行星,都被认为是行星。从那时到1851年左右,当行星数量达到23颗时,天文学家开始使用小行星(来自希腊语,意思是“类星”或“星形”)来表示这些较小的天体,并开始将它们区分为“微小行星”而不是“大行星”或“主要行星”[5]。

随着1930年冥王星的发现,大多数天文学家认为太阳系有九颗主要行星,以及数千个明显较小的天体(小行星和彗星)。在将近50年的时间里,冥王星被认为比水星还大[6][7],但随着1978年发现冥王星的卫星冥卫一(英语:Charon),得以精确量测冥王星的质量后,确定其质量比最初估计的要小得多[8]。冥王星的质量大约是水星的二十分之一,使它成为迄今为止最小的行星。尽管它的质量仍然是小行星带中最大的天体谷神星的十倍多,但它的质量只有地球的卫星月球的五分之一[9]。此外,由于具有一些不寻常的特征,如大的轨道离心率和高的轨道倾角,很明显,它与其他任何行星都是不同类的天体[10]。

在20世纪90年代,天文学家开始在与冥王星(现在被称为古柏带)相同区域,甚至更远的区发现天体[11]。其中许多具有与冥王星相同的几个关键轨道特征,冥王星开始被视为是一类新天体:冥族小天体(英语:Plutino)中最大的成员。很明显的,要么这些天体中较大的也必须被归类为行星,要么冥王星必须被重新分类,就像谷神星在发现更多小行星后被重新分类一样[12]。这导致一些天文学家不再将冥王星称为行星。一些术语,包括“次行星”和“微型行星”,开始被用于现在被称为矮行星的天体[13][14]。天文学家也相信,如果冥王星继续被归类为行星,那么在发现更多和冥王星类似大小的天体后,行星的数量会开始迅速增长[15]。

阋神星(英语:Eris,2003 UB313)于2005年1月被发现[16];它被认为比冥王星略大,一些报导非正式地将其称为“第十颗行星”[17]。因此,这一问题在国际天文学联合会2006年8月的 第26届会员大会中成为一个激烈辩论的问题[18]。最初的提案草案将冥卫一、阋神星和谷神星列入行星名单。在许多天文学家反对这一提议后,乌拉圭天文学家朱丽欧·安洁·费南德兹和贡萨洛·坦克雷迪提出了一个替代方案:他们提出了一个中间类别,用于大到可以是圆形的物体,但不能清空轨道附近其它微行星等小天体。除了将冥卫一从名单中删除外,新提案将冥王星、谷神星和阋神星从名单中删除,原因为它们都还没有能力清除轨道中的物体[19]。

国际天文学联合会最后的决议是在保留5A提案轨道环绕太阳的三类天体系统。他们是:

国际天文学联合会 ... 决定行星和其它天体,除了卫星,在我们的太阳系以下列方式的定义分为三类:

(1) 行星1是符合以下条件的天体:(a)轨道环绕着太阳,(b)有足够的质量足以克服刚体力,达到流体静力平衡的形状(接近球体),和(c)能够清除在轨道附近的小天体。

(2) “矮行星”是符合以下条件的天体:(a)轨道环绕着太阳,(b)有足够的质量足以克服刚体力,达到流体静力平衡的形状(接近球体),和(c)未能够清除在轨道附近的小天体。此外(d)不是一颗卫星。

(3) 除卫星之外,所有轨道环绕着太阳的其它天体3都属“太阳系小天体”。

尽管人们对围绕其它恒星运行的行星分类提出了担忧[20],但这个问题没有得到解决; 相对的,有人建议只有当矮行星大小的天体开始被观测到时才研议这一点[19]。

在矮行星的探测方面,截至目前,共有两具探测器成功近距离的观察并研究矮行星:2015年3月6日,曙光号探测器进入了环绕谷神星的轨道,成为第一艘环绕矮行星的航天器。[21]同年7月14日,新视野号探测器飞掠冥王星系统。

Remove ads

名称

矮行星这个名词本身就有些争议,它意味着这些天体就像矮恒星是恒星一样,骨子里还是一颗行星[22];这是提升了施特恩当初为太阳系创造这个名词的概念。更早的名词planetoid(类行星)在英文当中就没有这样的涵义,并且也合于天文学家用在国际天文学联合会的定义[23]。布朗表示“planetoid(类行星)”是一个较理想的字眼,并且几年来也都是使用相同的名词,而使用矮行星代表这类非行星的天体有些“愚蠢”,但它却出自于国际天文学联合会试图恢复冥王星地位所铺陈的第三次会议第二项决议案中[24]。事实上,在草案5A的决议中,是称这些中间的天体为类行星[25][26]。但是在全体会议投票时,一致同意改称为“矮行星”[2]。第二项的5B决议案,定义矮行星是行星的子分类,施特恩本来很希望能将原本的行星称为经典行星(classical planets,或称经典天体)。在这样的安排下,被驳回的12颗行星提案,将有8颗是“经典行星”,和4颗是矮行星。然而,5B案被否决而5A案却获得通过[24]。因为矮行星这个名词在语意学上不一致的前后矛盾性,也讨论了纳行星(nanoplanet)和次行星(subplanet),但没有取得共识而未能做出改变[27]。

在多数的语言中,都以等效的术语来翻译英文dwarf planet中的“dwarf”:如法文planète naine、西班牙文planeta enano、德文Zwergplanet、俄文карликовая планета(罗马化:karlikovaya planeta)、阿拉伯文كوكب قزم(罗马化:kaukab qazm)、中文矮行星、韩文왜소행성(矮小行星)、越南文Hành tinh lùn(行星侏儒)等等。例外的则有日文的準惑星(じゅんわくせい;罗马化:jun'wakusei)和拉丁文的planetula(或取希腊文词尾的planetion),后者是planeta(行星)的小称,也暗喻比行星少了一些东西。

国际天文学联合会在2006年的6A决议案中[28],认可冥王星是海王星外天体新的一族的原型。此类型的确切名称与性质当时没有指定,留给国际天文学联合会在日后依据先前辩论达成的决议去讨论,对这个类别的建议有类冥天体(plutonian objects)、和plutons,但这两个名词都没有获得采用。或许是来自地质学界的反对,因为plutons在地质学上的意思是深成岩,会造成混淆[2]。在2008年6月11日,国际天文学联合会的执行委员会宣布采用类冥矮行星(plutoid),并且定义为:所有在海王星外的矮行星都是类冥矮行星[29]。部分原因是电子邮件的沟通不顺畅,行星系统命名工作小组并未参与此一名称的选择。事实上,行星系统命名工作小组后来表决拒绝使用这个特定的名词[30],并且这个名词在天文学家之间也很少被使用。

Remove ads

特性

阿兰·施特恩和哈罗德·利维森(Harold F. Levison)介绍了参数Λ,表示天体在给定的轨道偏移下,造成与临近天体遭遇的可能性(概率)[33]。在施特恩的模型中,此参数的值与质量的平方成正比,与周期成反比。这个值可以用来估计天体清除邻近轨道天体的能力。若Λ > 1,最终就能清除。在最小的类地行星和最大的古柏带天体之间,Λ的数值差距达到5个数量级 [31]。

使用这个参数,史蒂芬·索特(Steven Soter)和其他的天文学家争辩行星和矮行星的差别在于后者不能"清除其轨道附近的邻居":行星能够经由碰撞、捕获、或是引力扰动(或是建立轨道共振来避免碰撞)移除邻近轨道的小天体;而矮行星缺乏这样做所需要的质量[33]。索特提出他的“行星判别式”参数(planetary discriminant),用符号µ(缪)来表示,它描述一个轨道区域被清除程度的实验数值,µ的计算是以候选天体的质量除以共享其轨道的其它天体的总质量。µ的值大于100,就认为轨道能够被清除[31]。还有几种其它方案试图区分行星和矮行星[33],但是2006年的定义使用的是索特的观念[2]。

Remove ads

当天体有足够的质量,由本身的万有引力,造成足够的内部压力,使天体因塑性变形有足够的可塑性而将表面抚平(高处沉陷与将凹处填满),这个过程称为引力弛缓。小于几公里的物体不是由万有引力主导往往有不规则的形状。较大的物体,万有引力较显著,但尚未达到主导的地位,会呈现马铃薯般的形状;随着质量越来越大,它的内部压力逐渐升高,而外型也就越来越浑圆;直到压力足以克服其内部的抗压强度,他就达到流体静力平衡。在这一点上,天体的形状会尽可能地趋近球体,但是受到自转和潮汐的影响,它的形状会是椭球体。这是一颗矮行星最基本的定义[34]。

当一个天体处于流体静力平衡时,覆盖其全球的液体会形成一致的液体表面,仅有局部会有像是坑洞或裂缝等小规模的表面特征。如果天体没有转动,它会是一个球体;而它转动得越快,它就变得更加偏向扁圆形,或是椭球体。然而,如果这种旋转的天体被加热直到融化,它整体的形状也会如同液体,不会有其它变化。处在流体静力平衡但不是球体的极端例子就是妊神星,它的长轴是其极轴(短轴)的两倍长。如果天体有质量接近的伴星,潮汐力就会产生影响,将它扭曲成长椭球体。一个例子就是木星的卫星艾欧,潮汐加热的效应使它成为太阳系内有着最活耀的火山。潮汐力也会造成天体的旋转逐渐成为潮汐锁定的状态,会永远以相同的一面朝向它的伴星。一个极端的例子就是冥王星和夏戎的系统,这两个天体是相互潮汐锁定的。地球的卫星,月球也是潮汐锁定的,许多气态巨行星的小卫星也是同样的情形。

国际天文学联合会没有限定矮行星质量和大小的上限和下限,因此一个天体的质量和大小即使都超过水星,若无法清除邻近的小天体,那么仍会被归类为矮行星[35]。下限是要求达到流体静力平衡的形状,但达到此一形状的大小和质量取决于其组成和热历史。国际天文学联合会2006年决议的原草案有将流体静力学平衡重新定义,限制“适用于质量高于5×1020kg且直径大于800 km的天体”[20],但在最终定稿时未被保留[2]。

依观测的经验显示,下限取决于天体的组成和热历史。对一个固体的硅酸盐,像是石质小行星,要转换成流体静力平衡的直径大约为600公里,并且质量大约是3.4×1020 kg。若是一个刚性较弱的冰质小行星,其下限大约在直径320公里和质量1019 kg[36]。在小行星带,谷神星是唯一明显超越此一石质下限的(然而它实质上是岩石和冰组成的),并且它的形状是平衡的球体。然而,岩石的智神星和灶神星刚好都低于下限。智神星的直径在525-560公里,质量在1.85–2.4×1020 kg,形状“近似球形”但还是有些不规则。灶神星的直径是530公里,质量2.6×1020 kg,主要是由于其极大的撞击盆地,使其偏离了椭球体的形状。

Remove ads

在对矮行星这一概念进行辩论时,被认为达到流体静力学平衡的最小冰质天体是土卫一(直径396公里,质量3.75×1019 kg)。位于外太阳系的最大不规则天体为海卫八(直径405–435公里,假设的质量约为4.4×1019 kg)。土卫一比海卫八形状更为规则,这可能是因为它有着更高温的热历史,或者是一次撞击事件使它的形状变得更规则的。[37]这两个天体都不是由纯冰组成,所以布朗认为冰质矮行星的实际直径下限可能在400公里以下。[38]目前位于这一数值以上的海王星外天体共有一百个左右。然而,后来科学家发现土卫一并不处于流体静力学平衡,其椭球形是演变历史所致,这和更极端的土卫九相似。经过确认,在土星的卫星当中,达到流体静力学平衡的最小者为土卫五,直径为1,530公里,而不处于流体静力学平衡的最大者为土卫八,直径为1,470公里。[39][40]土卫八比鸟神星(1,415–1,445公里)稍大,又比妊神星(1,180–1,310公里)大得多,但这些研究结果并没有被纳入针对矮行星定义的讨论当中。

Remove ads

矮行星和可能的矮行星

许多海王星外天体被认为有冰的核心,因此只要达到400公里的直径,质量大约是地球的3%,就能轻易的达到重力平衡的状态[38]在2015年1月,大约有150颗已知的海王星外天体被认为可能是矮行星,不过都只是用这些天体粗略估计的直径为依据[38]。一个团队研究了其中的30颗,认为在最终古柏带将会有约200颗的矮行星,而在这之外的数量会数以千计[38]。

国际天文学联合会迄今只认证了5颗矮行星:谷神星、冥王星、阋神星、妊神星和鸟神星[41]。谷神星和冥王星是直接透过观测认证的[42]。阋神星是因为它的质量比冥王星更多(经由新视野号的测量,显示冥王星的直径比阋神星大),而妊神星和鸟神星是因为它们的绝对星等而获得认证[43][28]。距离太阳从近至远排列,这5颗分别是:

- 谷神星 ⚳ – 在1801年1月1日发现,比海王星早了45年。在被分类为小行星之前,有半个世纪之久它被当成行星。后来它被指定为第1号小行星。在2006年9月13日,国际天文学联合会重新认定它是一颗矮行星。

- 冥王星 ♇ – 在1930年2月18日发现,长达76年的时间被视为一颗行星。在2006年8月24日被国际天文学联合会重分类为矮行星。

- 妊神星

在2004年12月28日发现,国际天文学联合会在2008年9月17日认可它是一颗矮行星。

在2004年12月28日发现,国际天文学联合会在2008年9月17日认可它是一颗矮行星。 - 鸟神星

在2005年3月31日发现,国际天文学联合会在2008年7月11日认可它是一颗矮行星。

在2005年3月31日发现,国际天文学联合会在2008年7月11日认可它是一颗矮行星。 - 阋神星

在2005年1月5日发现,在媒体报导中被称为第10颗行星。国际天文学联合会在2006年9月13日认可它是一颗矮行星。

在2005年1月5日发现,在媒体报导中被称为第10颗行星。国际天文学联合会在2006年9月13日认可它是一颗矮行星。

迈克·布朗认为另外还有6颗海王星外天体几乎肯定将是矮行星[38],它们的直径接近或是超过900公里。这些天体是:

- 亡神星 –2004年2月17日发现。

- 玛尼 – 2002年6月18日发现。

- 小行星120347 – 2004年9月22日发现。

- 创神星 – 2002年6月5日发现。

- 共工星 – 2007年7月17日发现。

- 赛德娜 – 2003年11月14日发现。

贡萨洛·坦克雷迪(Gonzalo Tancredi)等人已建议IAU接受亡神星、赛德娜和创神星为矮行星。另外,坦克雷迪还把(20000) 伐罗那、(28978) 伊克西翁、2003 AZ84、2004 GV9及2002 AW197归类为矮行星[42]。布朗的清单中也列入了这些天体,但判断为非常可能。延伸的矮行星候选表详细的列出这两位天文学家推荐的矮行星。

灶神星,看似接近球体,在小行星带中是继谷神星之后质量最大的小行星。偏离球体的原因是在凝固之后大规模的撞击,形成了雷亚希尔维亚盆地和维纳尼亚盆地两个撞击坑[46];此外,它三轴的尺寸也不符合流体静力平衡[47][48]。崔顿被认为是遭到海王星捕获的矮行星[49]。菲比也是被捕获的天体,像灶神星一样,也没有达到流体静力平衡,但在其发展早期可能曾经处于流体静力平衡状态[50]。

Remove ads

探测

在2015年3月6日,曙光号成为第一艘环绕谷神星的太空船,开始在轨道上探测这颗矮行星[21]。在2015年7月14日,新视野号太空船飞掠过冥王星和它的五颗卫星。曙光号之前还先探测了灶神星;卡西尼号不久前也探测了菲比;航海家2号也探测过崔顿。这三颗都被认为以前可能是矮行星,对它们的探测有助于研究矮行星的演变。

争议

IAU在定义矮行星之后,一些科学家发声对此决议案表示反对。[33]表示方法包括贩售汽车保险杠贴纸和印有“拯救冥王星”的T恤等。[51]阋神星的发现者米高·E·布朗则认同把行星数目降至八的做法。[52]

美国国家航空航天局宣布将会采用IAU所设下的新指引。[53]不过,冥王星探测飞船新视野号的任务总监阿兰·施特恩却反对IAU对行星的新定义。他认为,不应该把非行星天体称为矮行星,也不应该用轨道属性(而非内在属性)来定义一种天体。[54]所以,时至2011年,他仍然把冥王星称作行星,[55]并把谷神星、阋神星等矮行星以及较大的卫星都当做额外的行星。[56]在IAU重新定义行星的几年前,他曾用轨道属性区分“高等行星”(überplanet,即八大行星)和“低等行星”(unterplanet,即矮行星),并把两者都视为行星。[33]

行星质量的卫星

已知有19颗卫星有足够的质量可以自身的引力弛豫成为球体,而且其中有7颗比阋神星或冥王星还要大。它们在体态上与矮行星相同,但因为它们的轨道不是绕着太阳,所以它们不是矮行星。这7颗比阋神星还要大的卫星是月球、木星的4颗伽利略卫星(埃欧、欧罗巴、盖尼米德和卡利斯多)、土星的卫星泰坦和海王星的卫星崔顿。其余的还有土星的6颗卫星(米玛斯、恩克拉多斯、特提斯、狄俄涅、瑞亚、伊阿珀托斯),天王星的5颗卫星(爱丽儿、乌姆柏里厄尔、泰坦妮亚、奥伯龙和米兰达),还有冥王星的夏戎。在海王星外天体还有更多的可能,包括轨道绕行阋神星的迪丝诺美亚。阿兰·施特恩称这些卫星为"卫星行星",与传统行星和矮行星均为行星的三种类别之一[56]。名词planemo("planetary-mass object")就是行星、质量和天体三个单字的复合词[57]。

在IAU的行星定义的决议草案,考虑到冥王星和夏戎既满足了矮行星的质量和形状的要求,又围绕着一个介于两者之间(不在两者中任何一颗的内部)的共同质心运转,因此被视为矮行星的联星系[note 1][20]。国际天文学联合会目前认定夏戎不是矮行星,只是冥王星的卫星。但是依据这种想法,在稍后的日子,夏戎有可能为自身的条件而成为一颗矮行星[58]。质心的位置不只是取决于天体相对的大小,也与它们之间的距离有关;例如,木星和太阳轨道的质心就在太阳之外。

Remove ads

相关条目

- 半人马小行星

- 太阳系流体静力平衡天体列表

- Lists of planets

- 矮行星候选者列表

- Planet#Objects formerly considered planets

- Lists of small Solar System bodies

- 中介行星

- 类冥矮行星

- 最亮柯伊伯带天体列表

- 太阳系小天体

- 海王星外侧天体列表

- 太阳系天体列表

注解

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads