热门问题

时间线

聊天

视角

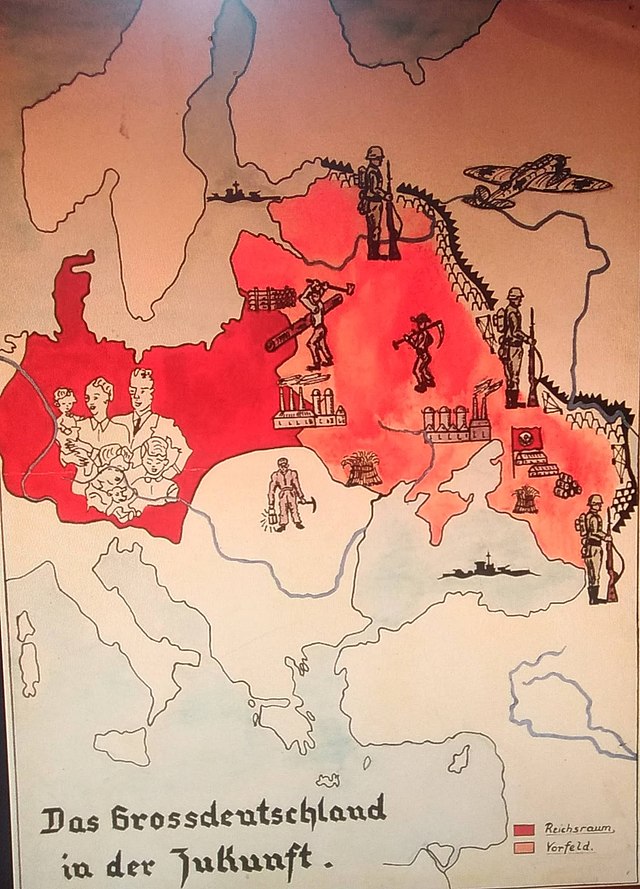

东方总计划

纳粹对于中欧和东欧的斯拉夫人的种族奴役和灭绝计划 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

东方总计划(德语:Generalplan Ost)是纳粹德国制作的一份计划,主要内容是围绕波兰战役和苏德战争之后如何处置占领地区。德国计划通过移民使得这些地区德意志化,其内容包括对斯拉夫人、东欧犹太人以及其他被纳粹意识形态归为“次等人类”的东欧原住民族的大规模屠杀、灭绝与种族清洗。[7][5]这一计划是纳粹德国意图由日耳曼殖民者主导中东欧殖民化进程的前奏,其执行手段包括系统性的屠杀、大规模饥饿、奴役劳工、群体性强奸、掳走儿童以及性奴役等。[8][9]

此条目已超出维基百科的模板大小限制。 (2025年10月) |

东方总计划在二战期间仅在德军占领的东线地区得到了部分实施,直接或间接导致了数百万人因枪决、饥饿、疾病、劳动灭绝及种族灭绝而死亡。然而,在大战期间全面推行该计划被认为不可行,最终也因德国的战败而未能实现。[10][11][12]根据纳粹高层的直接命令,约有1100万斯拉夫人因该计划所导致的系统性暴力与国家恐怖主义而被杀害。除种族灭绝外,还有数百万人成为奴工,被迫为德国的战争经济服务。[5]

该计划的执行方针以阿道夫·希特勒和纳粹党提出的“生存空间”政策为基础,旨在实现德国扩张主义中的“东进”理念,因此被设计为欧洲“新秩序”的一部分。[13]作为该计划的一环,约有330万名被德军俘虏的苏联战俘遭到杀害。计划的目标是通过多种手段——包括大规模屠杀、强制饥饿、奴役劳动以及其他占领政策——对大部分斯拉夫居民实施种族灭绝。剩余的居民则计划被强行驱逐到乌拉尔山以东地区,为日耳曼移民腾出土地。[14]

该计划在制定过程中不断修改,共有四个已知版本。波兰被入侵后,东方总计划的最初方案在1940年中期、纳粹-苏联人口迁移期间,由党卫队强化德意志民族高级专员部进行讨论。第二个已知版本由党卫队国家安全部于1942年4月从艾哈德·韦策尔处获得。第三个版本正式标注于1942年6月。最终版东方总计划由帝国专员委员会于1942年10月29日提出。然而,随着德国在斯大林格勒战役中遭受失败,原本用于殖民化政策的资源被转用于轴心国的战争行动,该计划也随之逐步被放弃。[15]若东方总计划得以全面实施,据估计将有超过六千万人因此丧生。[16]:105-115[17]

Remove ads

背景

东方总计划是纳粹德国为期二十五年、旨在对中东欧进行殖民和日耳曼化的方案。[18][19][20]要实施这一计划,必须在二战期间德军占领的东欧地区进行大规模的种族灭绝[21]和种族清洗,其中包括消灭并清空东欧大部分斯拉夫人居住的地区。[22]

该计划于1939年至1942年间制定,是阿道夫·希特勒及其纳粹运动“生存空间”政策的一部分,同时也是实现德国向东扩张的“东进”理念的体现,这两者都属于建立“新秩序”总体构想中的组成部分。与其说这是出于经济考量,不如说意识形态的狂热与种族主义才是纳粹政权推行东方总计划等灭绝政策的核心动因。[23]希特勒的“生存空间”理论设想对东欧斯拉夫居民进行大规模屠杀、奴役与种族清洗,随后以日耳曼移民殖民这些土地。[24]

虽然在希特勒上台之前,德国社会中就已存在对斯拉夫人的种族偏见,但纳粹的反斯拉夫主义还建立在科学种族主义的理论基础上。纳粹意识形态中的“优等种族”学说认为斯拉夫人是原始、低等的民族,缺乏自主活动的能力,因而注定要永远受制于日耳曼民族。[25]东方总计划正是从这种种族主义与帝国主义思想中发展而来,并在第二次世界大战期间被纳粹政权正式确立为国家政策。[24]

在《我的奋斗》中,希特勒对向东欧扩张的复仇主义的倡导

“……而当我们今天在欧洲谈论新的领土的时候,我们首先只能想到的就是俄国以及受其奴役的周边国家。命运之神好像愿意给我们一个示意。命运之神把俄国交给了盗取能够保证和维护国家生存的俄罗斯民族聪明才智的布尔什维克主义。因为俄罗斯国家的组织形式并不是斯拉夫民族在俄国具有治理国家政治能力的结果,而更多的只不过是个(原文如此)日耳曼民族的基本特征在劣等民族中能够为组建国家发挥作用的完美例证。所以世界上有无数的强大国家才得以建立起来。劣等民族把日耳曼民族的组织者和先知当作是自己的领导人常常会一下子成为强国,并且只要还能保持住这个建国立业的民族核心就会长久不衰。……这个位于东方的庞大帝国已经快要崩溃了。并且犹太人在俄国统治的结束也就是俄国作为国家的完结。我们被上天选为将要成为一场最能证明民族主义种族理论正确性灾难的见证人。”

Remove ads

负责制定东方总计划的机构是由海因里希·希姆莱领导的党卫队国家安全部,该局受命起草这一方案。随着东线战事在1941年6月至1942年春季间的推进并取得初步成功,文件经历了多次修订。这是一份高度机密的方案,其内容仅限纳粹高层知晓。1942年初,帝国安全总局将其分发给了国家东方占领区部(东方部)。[27]

在1940年至1943年间,希姆莱亲自监督了至少五个版本东方总计划的起草工作。其中四个版本由党卫队强化德意志民族高级专员部制定,另有一个版本由党卫队国家安全部编制。党卫队人种与移居部以及东方部也参与了该计划的制定工作。[28]根据党卫队旗队领袖汉斯·艾利希的证词——他曾作为纽伦堡后续审判的证人之一——该计划的最初版本起草于1940年。作为国家安全部的高级官员,艾利希与希姆莱手下的规划办公室主任康拉德·迈耶共同负责东方总计划的撰写。而在此之前,已有“东方研究”作为其前期基础。[27]

在战争爆发之前,东方总计划的初步版本就已由海因里希·希姆莱与他最信任的同僚们讨论过。党卫队上级集团领袖埃里希·冯·德姆·巴赫-策莱夫斯基在党卫队人种与移居部官员的审判中,作为控方证人时提到过这一点。据巴赫-策莱夫斯基回忆,希姆莱曾公开表示:“这关乎我们的生存,因此这将是一场毫不留情的种族斗争,在此过程中,将有两千万至三千万斯拉夫人和犹太人因军事行动与粮食危机而死亡。”[27]1941年6月24日——即“巴巴罗萨行动”发动两天后——该计划经历了一次根本性的调整:犹太人问题的“解决方案”被从原有框架中分离出来,转而获得了致命而独立的优先地位。[27]

该计划的制定中还包括实施成本的预算,估算金额在400亿至670亿帝国马克之间,后者几乎相当于德国在1941年的全年国内生产总值。[29]在1942年春季版本的计划中,预算金额为457亿帝国马克,其中超过一半的开支被分配用于土地整治、农业开发和交通基础设施建设。这部分资金计划由国家财政直接拨付,其余用于城市与工业开发项目的经费则拟通过商业渠道筹集。[30]

东方总计划的主要目标是在东欧建立一个仅由被划为德意志人和雅利安人的群体组成的社会,使其成为大日耳曼国的忠实臣民。若全面实施,该计划要求将数以亿计的东欧居民强行驱逐到乌拉尔山以东,并杀害超过六千万的斯拉夫人、罗姆人和犹太人。[31]计划还包含所谓的“饥饿计划”,旨在通过故意造成饥荒使三千多万斯拉夫居民死亡。[32][8][33]

该计划还设想将约八千万俄罗斯人驱逐到乌拉尔山以东,而纳粹规划者的估算认为,在这一过程中,大约三千万人将因强制迁徙和资源匮乏而死亡。[34]这些措施是更大范围政策的一部分,旨在通过大幅削减或消灭原有人口,并以符合纳粹意识形态标准的群体重新殖民,从而彻底改造东欧的人口结构。

计划与实施阶段

总结

视角

图例:

深灰色——德意志国。

黑色虚线——“第二阶段定居计划”的详细规划范围。

浅灰色——各专员辖区的预定行政范围;蓝色标注的名称分别为:东方(1941—1945)、乌克兰(1941—1944)、莫斯科维恩(未实现)和高加索(未实现)。

东方总计划的制定者设想了多种不同的政策,这些政策在不同的斯拉夫地区和族群上有着差异化的实施方式,其中一些也确实被纳粹德国付诸实践。举例来说,早在1939年8月至9月间(“坦能堡行动”及其后续的1940年“AB行动”),特别行动队与集中营就被用于清除波兰精英;而少数的捷克知识分子则被允许出国。波兰的部分地区在战争初期即被德国吞并(不包括由德国直接控制的总督府残部地区,以及此前被苏联占领的部分),其他地区则被德国正式占领或扶植为盟国。例如,捷克斯洛伐克的斯洛伐克地区成为名义上独立、实则受控的傀儡国,而捷克本土的捷克地域(不含苏台德地区)则被设为“保护国”。该计划在战争期间被部分执行,直接或间接导致了数百万斯拉夫人因饥饿、疾病或强制劳动而死亡。[12]德国在战争中所使用的约1200万强制劳工,大多数被掳自东欧,主要来自苏联领土和波兰。[41]

东方总计划的最终方案分为两个部分:“小计划”(Kleine Planung)与“大计划”(Grosse Planung)。“小计划”涵盖战争期间即可实施的行动,而“大计划”则规划了在德国赢得战争后、长达25至30年间逐步推行的步骤。两者都以种族清洗为核心政策。[42][43]到1941年6月时,计划中设想要将3100万斯拉夫人驱逐到西伯利亚。[27]此外,白俄罗斯人中有75%被认定为“不具备日耳曼化资格”,因而被列入屠杀或驱逐的对象。[23]

东方总计划提案列出了对被征服或被殖民人口中不同比例的人群进行驱逐与肉体消灭的方案,其总体效果将确保这些地区变为德意志化。计划在十年内事实上要求对位于东中欧战线后方的大部分或全部东斯拉夫人与西斯拉夫人实施灭绝、驱逐、日耳曼化或奴役。“小计划”将在德国向战前边界以东推进、占领这些地区时付诸实施;[来源请求]战后则由“大计划”扩展影响,波及更多东欧人口。[36][35][45][42]

取而代之的,是计划在扩展的“生存空间”内建立多达一千万德国人的定居点,作为东方总计划的一部分。计划设想建设若干定居点与“村落群”,每处可容纳约300–400名日耳曼定居者。由于德意志人口似乎不足以填满中东欧的广袤土地,那些纳粹理论家认为可以被日耳曼化、在人种上介于德国人与俄罗斯人之间的民族(Mittelschicht),例如拉脱维亚人甚至捷克人,也被考虑作为再定居的对象。[46][47]多位纳粹学者——其中很多人还是党卫队成员——参与了东方总计划的筹划。该计划勾画了纳粹德国在东欧未来25年内将实施的多项殖民定居政策,例如建立新定居点、进行人口工程、建设新中心等,前提是先对本地人口实施计划性的清除。[48]

早在“巴巴罗萨行动”的初期阶段,德军在几乎未遭遇地方反抗的情况下深入苏联境内时,阿道夫·希特勒便已经思考过如何利用反游击战来推进他的“生存空间”计划:

游击战也有它的好处;它让我们有机会清除一切与我们作对的东西。

——阿道夫·希特勒,《1941年7月16日希特勒与罗森贝格、拉默斯、凯特尔及戈林会谈备忘录》[49]

尽管若干国防军指挥官试图把德国人塑造成“解放者”,并煽动反共的异见分子在东欧发动亲轴心的游击战,但纳粹统治精英则寻求对他们眼中的斯拉夫“劣等人”进行彻底压制。像希姆莱这样的强硬派反对与斯拉夫原住民达成任何协议。希特勒坚决反对让斯拉夫志愿者进入德军,还下令解除当地民众的武装。[50][51]希特勒与国防军将领的初步判断是,“巴巴罗萨行动”可在数月内完成,且无需外部援助。在1941年7月16日的一次演说中,希特勒宣称:

纳粹种族原则在德国的贯彻,加上东线战场的残酷,使得德军占领当局在反游击作战中采取了极端残暴的手段。党卫队的军事体系中充斥着被灌输将斯拉夫人视为劣等人的狂热分子,他们在对待当地居民时狂热地执行着“优等种族对抗劣等人”的种族标准。军事指挥部下令对当地居民实施连坐惩罚。然而,随着轴心国攻势转入消耗战、德军伤亡不断增加,一些国防军军官开始提议与当地人推行合作政策,以谋求德国的经济与地缘战略利益。[54]即便前线局势日益恶化、军事策略有所调整,[52]许多国防军将领的讲话中仍公开或隐含地宣称,德国士兵是“欧洲文明抵御斯拉夫人浪潮的最后堡垒”。[55]

纳粹当局利用被占领土自沙皇时代延续下来的反犹情绪,煽动当地人参与合作者运动,协助德国实施大屠杀。由于德国占领者的强硬反斯拉夫政策,这些合作者组织往往被人怀疑,其纳粹后台大多把他们当作炮灰来消耗。再加上民族社会主义的意识形态限制以及国防军在东线日益攀升的伤亡,德军在执行“最终解决方案”时出现了人手短缺。[56]随着反法西斯游击战在德占东欧、波兰和南斯拉夫地区愈演愈烈,希特勒在1942年8月6日宣称:“我们将吸收或驱逐那可笑的一亿斯拉夫人。凡是谈论要关心他们的人,应立即被投入集中营。”[57]

按照纳粹的设想,只有在那些被其种族理论认为对未来帝国有“理想血统价值”的中东欧外籍人口身上,才会尝试进行日耳曼化。计划规定,不同民族乃至同一民族内部的不同群体,都应采取不同的对待方式。为此,人们甚至试图制定出一套基本标准,用以判断某一群体是否具备被日耳曼化的条件。对于那些被认为拥有更优“种族成分”并具较高文化发展水平的民族,这些标准可以相对宽松地适用。计划认为,在波罗的海诸国中存在大量这样的“可取元素”。艾哈德·韦策尔认为,应当考虑将整个爱沙尼亚民族以及相当比例的拉脱维亚人纳入日耳曼化对象。相反,立陶宛人被视为不太理想,因为“其中混入了过多的斯拉夫血统”。希姆莱则认为,“几乎整个立陶宛民族都必须被驱逐到东方”。[35]据描述,希姆莱对斯洛文尼亚边境地区(上卡尼奥拉和南施蒂里亚)以及波希米亚-摩拉维亚地区人口的日耳曼化持积极态度,但对立陶宛则完全相反,声称那里的居民属于“劣等人种”。[59]

希姆莱臭名昭著的政策之一,是将被占领区的教育体系武器化,用以对儿童实施日耳曼化和纳粹意识灌输。在被占地区设立了专门的儿童机构,用以将那些被纳粹当局认定为“具备种族条件”的孩子从当地人口中分离出来,对他们进行洗脑教育,之后再送往德国寄养家庭。[60]尽管殖民政策与对原住民采取的“焦土战术”严重妨碍了德国的战争进程,希姆莱仍顽固地推进东方总计划的实施,并主张进一步扩展康拉德·迈耶的方案。[61]1942年,在这场战争的关键阶段——当轴心国仍有可能在东线取得胜利、而红军尚未完全恢复实力之时——东方总计划的政策反而阻碍了德军有效利用被占领区的资源。[62]

在德国于斯大林格勒战役中遭遇惨败、并在东线战场接连受挫之后,纳粹策划者被迫在1943年年中实际上放弃了东方总计划中的灭绝行动。[63][64]自1943年春起,党卫队开始推行“劳动灭绝”政策,转而将被占领区的当地居民作为强制劳工加以剥削,以支撑德国的经济与军工生产。到1943年末,数以百万计的俘虏被投入遍布德占领土的奴工营中。[65]

Remove ads

按地区实现

在1941年至1945年间,纳粹德国在东线战场上发动了强制性饥饿政策,并推进一场旨在落实东方总计划的“歼灭战”。德军在整个地区实施焦土战术,大规模强行驱逐当地居民向东迁移。随后,纳粹官员规划出一系列缓冲区,打算将其改造成未来的诺斯人定居地。“饥饿计划”则是纳粹德国的一项策略,企图通过夺取粮食储备并将其转供德军,从而强行饿死约3100万至4500万东欧居民。[66][8]

纳粹德国在东线的战争是一场以掠夺与屠杀为核心的殖民式侵略行动,伴随着对资源的疯狂掠取以及对当地居民的全面恐怖统治。其在东欧的占领政策以“歼灭战”实施种族灭绝为特征,并由纳粹的种族主义教义与“生存空间”定居殖民政策所驱动。[67]

立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚将被剥夺国家地位,其领土被纳入德国定居区。这意味着拉脱维亚和立陶宛,将被纳入驱逐计划之中,尽管这一计划的执行程度略轻于将斯拉夫人驱逐至西伯利亚西部的方案。至于爱沙尼亚人,虽然他们不会遭受犹太人和波兰人那样的镇压与肉体清除,但纳粹的规划者从长远来看并未设想他们能继续作为独立的民族存在,他们最终也将被驱逐并被剥夺民族身份。最初的计划设定为在25年内将拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚日耳曼化,后来海因里希·希姆莱将这一期限修订为20年。[68]

尽管德国方面反对波罗的海民族建立国家的企图,但在纳粹的种族等级体系中,波罗的海地区的原住民被视为“优”于斯拉夫人。因此,德国当局在当地推行了更深层次的协作政策。拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的纳粹合作者在德占时期的行政机构中被任命为高层官员。在被德国占领的立陶宛,德国当局容许存在一个掌控内部治安的文职行政机构,这个半自治实体隶属于东方专员辖区。而在波兰、乌克兰和白俄罗斯,类似的让步则完全不存在——那里的德占政策以彻底的殖民化、资源掠夺、国家恐怖主义以及强迫当地居民从事奴役劳动为特征。[69]

Remove ads

党卫队国家安全部的东方总计划将白俄罗斯人中约75%的人归类为“无法被日耳曼化”(“Eindeutschungsunfähig”),并将他们作为种族清洗或暴力灭绝的目标。在强行驱逐或屠杀了估计约五至六百万当地居民之后,这些土地原本计划移交给日耳曼殖民者,以落实“生存空间”议程。[60]与此同时,纳粹还在白俄罗斯建立了多所强制性的儿童灌输机构,收容大量被掳走的白俄罗斯儿童;其中被判定为“种族上合格”的孩子,将被送往德国接受再教育。白俄罗斯境内首个此类机构设立在博布鲁伊斯克。[60]

纳粹在被占领的东欧各地发动的反游击战,也被德国当局用来推进东方总计划和“生存空间”定居殖民的目标。在白俄罗斯,德军与党卫军的部队以“反游击行动”为名,发动了无数次屠杀,对当地居民实施了不分对象的国家恐怖。[70]

1940年,希特勒同意将大约一半的捷克人口视为可被“日耳曼化”的对象,其中包括绑架成千上万名捷克儿童,将他们作为德国人抚养长大。而那些被认为“无种族价值”(即“劣等人”)的人群,以及捷克的知识分子,则被排除在“日耳曼化”计划之外,他们“应被剥夺权力、清除出局,并以各种方式驱逐出境”。[71][72][73]根据东方总计划,纳粹原本打算将这些无法“日耳曼化”的人口迁往西伯利亚。然而,由于战争对劳动力的迫切需求,这一计划最终未能付诸实施。[74]

1941年,德国领导层决定彻底消灭波兰民族,计划在15至20年内将德占下的波兰领土清除一切波兰族人,改由德意志殖民者定居。[16]:32大多数波兰人——在失去他们的领导层和大部分知识分子(这些人遭遇大规模屠杀、文化灭绝、禁止高于最低水平的教育,或被掳走以便日耳曼化)之后——将被强行驱逐到东方地区,尽可能分散到广阔的西伯利亚西部。根据该计划,当地人对他们的同化最终会导致波兰作为一个民族的消失。[46]

大约两百万波兰族人被纳入东方总计划中的强制日耳曼化运动。根据该计划,到1952年时,原波兰境内仅应剩下约三至四百万尚未被“日耳曼化”的波兰人(全部为农民)。那些依然拒绝日耳曼化的人将被禁止结婚,德国境内对波兰人提供医疗援助的禁令也将延伸至他们身上,最终波兰民族将彻底灭绝。纳粹在集中营中进行的大规模绝育实验,或许正是为这种人群“处理”而准备的。[76]与此同时,所谓“边防农民”——即兼具士兵与农民身份的殖民者——将被安置在一道防御性定居线中,用以阻止“文明”在乌拉尔山脉以东重建并威胁德国。[77]这些“坚韧的农民种族”将成为抵御进攻的屏障[78]——然而,若苏联被彻底击败,那么在这条“边境”不远的地方,便将是纳粹德国主要轴心盟友——大日本帝国——所宣称的“大东亚共荣圈”在亚洲大陆上的最西端。

Remove ads

希特勒将东欧战争设想为一场彻底的歼灭战,并计划在纳粹取得胜利后,以摧毁俄罗斯国家、其城市以及一切俄罗斯文化象征为终结。[79][80]1940年7月21日,希特勒命令德国陆军总司令瓦尔特·冯·布劳希奇制定一项战争计划,以解决他所谓的“俄罗斯问题”。同年7月31日,在一次对国防军高级将领的会议上,希特勒宣布了他的“最终决定”——要通过在1941年春天发动一场大规模军事入侵,“彻底消灭”俄罗斯。[81]

在“巴巴罗萨行动”期间,德军士兵以执行东方总计划为名,对俄国俘虏进行了残酷的大规模屠杀。[82][83][84]到1941年12月,德军共俘获约320万名苏联战俘;到1942年2月,其中约有200万人被杀害,主要死于强制饥饿、死亡行军和集体枪决。[85][86]

作为执行东方总计划的一部分,纳粹政权打算组织对约八千万俄国人的集中驱逐,将他们赶往乌拉尔山脉以东。纳粹官僚预计,在这场计划中的“死亡行军”过程中,将近三千万俄国人会在被迫迁往乌拉尔以东(如西伯利亚等地)的途中死亡。[34]

在1941年至1945年间,大约300万名乌克兰人及其他非犹太人因纳粹在乌克兰各地实施的灭绝政策而被大规模杀害。[87][88]此外,在这一时期,约有85万[89][90][91]至160万名犹太人在当地合作者的协助下被纳粹军队屠杀。[92][93]

纳粹最初的计划主张灭绝当时乌克兰约2320万人口中的65%,[94][95]而幸存者则被视为动产奴隶予以利用。[96]共有超过230万名乌克兰人被强行驱往德国,从事纳粹的奴役劳动。[97]

纳粹在乌克兰掠夺粮食的做法,与苏联在1932至1933年间的行径如出一辙,结果同样导致了大规模饥荒——而这正是纳粹所预期的手段,旨在清空该地区以便德国殖民者定居。[98]士兵们被告诫要对饥饿的妇女和儿童“硬起心肠”,因为“给他们的每一口食物,都是从德国人民那里偷来的,危及了德意志民族的供养”。[99]

1941年4月,纳粹德国征服南斯拉夫后,将该国肢解,并在塞尔维亚和克罗地亚建立了傀儡政权。南斯拉夫的大部分领土被德国、意大利、匈牙利和保加利亚瓜分。[100]尽管南斯拉夫境内斯拉夫人口众多,纳粹德国的迫害重点却主要集中在犹太人和罗姆人身上。[100]

文件销毁,战后重构

几乎所有与东方总计划有关的战时文件都在1945年5月德国战败前夕被刻意销毁,[45][101]因此完整的计划书至今未被发现,仅有几份文件提及或补充了它的内容。尽管如此,研究者还是通过相关的备忘录、摘要及其他资料,重建出了该计划的大部分核心内容。[42]战后,与东方总计划直接相关的三份主要文件中有两份已经遗失,其中包括康拉德·迈耶起草的文件,以及党卫队国家安全部第三局的一份调查报告。[102]

帮助历史学家较为准确地重建东方总计划的关键文件,是纳粹党种族政策办公室主任艾哈德·韦策尔于1943年4月27日发布的一份备忘录,题为《关于党卫队全国领袖东方总计划的意见与思考》。[103]这份备忘录对《东方总计划》的内容作了详细阐述。[104][42]直到1957年,这份文件才被发现。[105]韦策尔的报告使学者们得以尝试重构由党卫队国家安全部第三局起草的东方总计划文件。[102]

关于东欧斯拉夫民族灭绝的文件在战后幸存下来,并被耶鲁大学历史学家提摩希·D·史奈德于2010年引用。该文件表明,波兰人、乌克兰人和捷克人是东方总计划的主要清除目标,[106]白俄罗斯人同样是重点对象之一。根据瑞士历史学家汉斯·克里斯蒂安·格拉赫1999年出版的著作《精算的屠杀》(Kalkulierte Morde)的记载,纳粹德国计划通过大规模饥饿,仅在白俄罗斯一地就要消灭全部城市居民(约200万人)和一半农村人口(近430万人)。这些数字依据的是一位匿名作者的笔记,格拉赫推测其作者可能是柏林大学的农业学者瓦尔德马·冯·波列季卡。[107]

后果

在对负责施行最终解决方案的党卫队军官阿道夫·艾希曼的审判中,其中一项指控是他负责驱逐了五十万名波兰人。艾希曼被判十五项罪名全部成立。[108]波兰最高国家法庭指出:“这场大规模屠杀最初的目标是犹太人,同时也包括波兰人,并且在生物学意义上完全符合种族灭绝的特征。”[109]

纳粹对苏联战俘的残暴行径导致约三百三十万被俘苏军死亡,这一罪行被纽伦堡法庭谴责为“反人类罪”。[110]历史学家诺曼·内马克指出:

“如果那种可怕的假设情境——纳粹的胜利——真的发生,那么不仅是苏联士兵,连俄罗斯人、白俄罗斯人和乌克兰人也必将遭到与波兰人同样的命运,在文化和民族意义上被彻底消灭。针对这些民族的种族灭绝行动将会被完成。”

——《剑桥世界种族灭绝史》第三卷(2023年)[110]

另见

- 苏联在第二次世界大战中的伤亡

- 波兰在第二次世界大战中的伤亡

- A-A战线,巴巴罗萨行动的军事目标

- 被纳粹德国吞并的地区

- 巴巴罗萨法令

- 恐怖编年史

- 别动队

- 纳粹德国对波兰人的驱逐

- 纳粹大屠杀的受害者

- 饥饿计划

- 纳粹对波兰民族的罪行

- 德国对苏联战俘的虐待

- 纳粹种族理论

- 纳粹德国的种族政策

- 第二次世界大战期间的疏散与驱逐

- 第二次世界大战期间德国统治下的强迫劳动

参考文献

参考书目

延伸阅读

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads