热门问题

时间线

聊天

视角

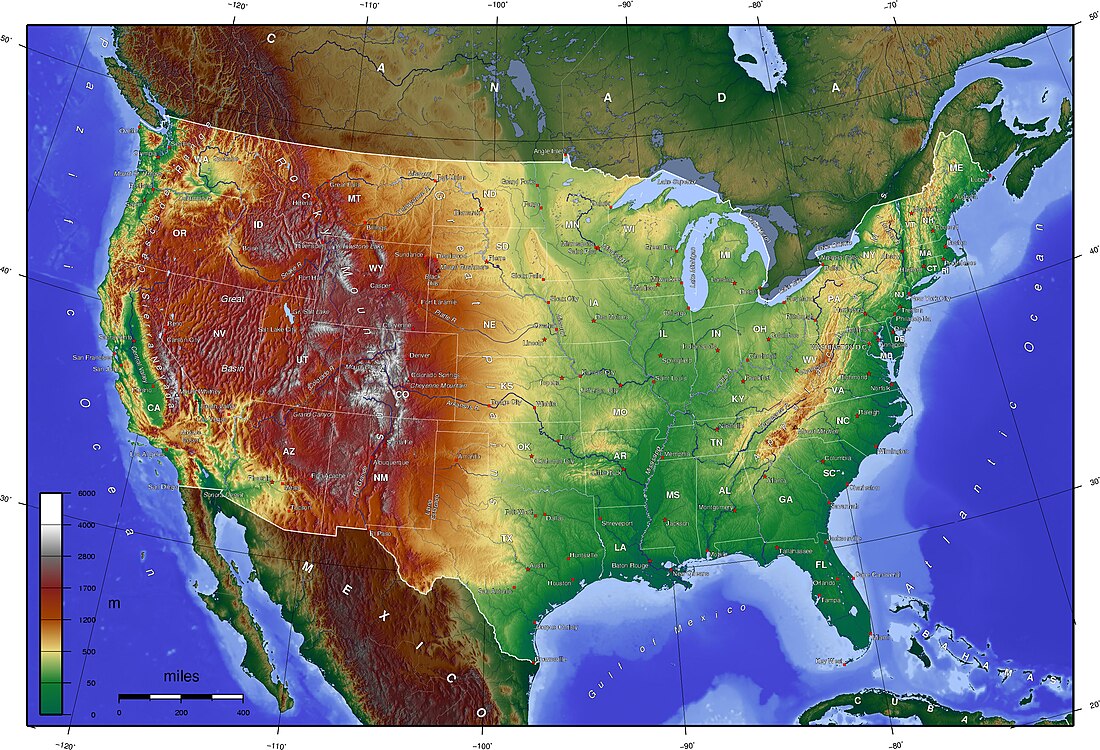

美国地理

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美国在地理学上的范围涵盖了本土四十八州(或称为或“下四十八州”,包括华盛顿哥伦比亚特区),以及阿拉斯加、夏威夷两个州,和波多黎各、北马里亚纳群岛、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚等五个岛屿领地,并包含若干散布于太平洋与加勒比海的小型海外领地[1]。这一庞大的国土组成使美国在地理上横跨多个时区,并拥有极为多元化的地貌与气候环境[2]。

美国与两个国家接壤,北部与加拿大相邻,南部则与墨西哥交界。绵延数千公里的美加边境是世界上最长的双边陆地边界。除了这些陆地边界,美国还与多个国家存在海上边界,例如在西北部的白令海峡与俄罗斯相望,在东南方的佛罗里达与古巴、巴哈马之间则形成领海边界。此外,在加勒比海及太平洋地区,美国亦与多个国家或岛屿接近。

在地理分布上,本土四十八州位于北美大陆中部,东临大西洋,西濒太平洋,南部面向墨西哥湾,北部则连接加拿大。这一广大区域通常被总称为“美国本土”,在政治与经济活动上构成美国的核心。与之分离的阿拉斯加位于北美大陆的最西北端,南部与西南部临太平洋,西面为白令海峡,北部则达北冰洋,其地理位置使其成为连接美洲与亚洲的重要节点。夏威夷则远在太平洋中部,地理与人文属于大洋洲波利尼西亚次区,是美国唯一位于热带大洋洲的州份。

美国的海外领地分布于太平洋与加勒比海。加勒比海地区的主要领地包括波多黎各和美属维尔京群岛。波多黎各作为人口最多的美国属地,位于大安的列斯群岛东部;美属维尔京群岛原为丹麦领土,美国于第一次世界大战初期购入,确保加勒比海的战略优势。太平洋地区的领地则包括关岛、美属萨摩亚及北马里亚纳群岛,其中关岛与北马里亚纳群岛在地理上属密克罗尼西亚,而美属萨摩亚则属波利尼西亚。这些岛屿在历史上部分因战略考量或殖民扩张而纳入美国版图,今日则以不同程度的自治身份存在。

美国的首都华盛顿哥伦比亚特区位于本土东岸,于1800年正式成为联邦政府所在地。这座城市的土地原由马里兰州与弗吉尼亚州共同捐献,不过弗吉尼亚的部分于1849年被归还。哥伦比亚特区并非州份,而是一个由美国国会直接管辖的联邦地区,专为联邦政府的运作设立。

在地理位置上,美国几乎全仓位于北半球,仅有美属萨摩亚及贾维斯岛位于南半球[2]。这种分布使得美国国土横跨寒带、温带及热带,涵盖从极地冰原到热带雨林的各类气候区域,形成了极为丰富的自然景观与生态系统。从北方的阿拉斯加冰川与苔原,到夏威夷火山与热带群岛,再到本土广阔的大平原、山脉与海岸,美国的地理多样性不仅影响其环境与经济,也对文化与人口的分布产生深远影响。

Remove ads

领土

美国的领土面积在统计与计算方法上曾多次出现变化。自1989年至1996年间,美国的总面积(仅计算陆地与内陆水域)被列为9,372,610平方公里,相当于3,618,780平方英里。到了1997年,计算方式纳入五大湖以及沿海水域,数值调整为9,629,091平方公里,即3,717,813平方英里。此后在2004年再度微调为9,631,418平方公里,2006年维持相近的9,631,420平方公里。2007年,随着领海范围被计入,美国的总面积数据上升至9,826,630平方公里,相当于3,794,080平方英里。

现今不同机构对美国领土面积的统计仍存在差异。根据中央情报局于2010年出版的《世界概况》,美国总面积为9,826,675平方公里,约3,794,100平方英里[3]。联合国统计司则维持1997年纳入五大湖与沿海水域的数据,即9,629,091平方公里,约3,717,813平方英里[4]。而《大英百科全书》所采用的数值则为9,522,055平方公里,约3,676,486平方英里,此一计算方式包含五大湖,但未纳入沿海水域[5][6]。值得注意的是,这些数据仅涵盖五十个州及华盛顿特区,并不包括海外领地。此外,美国拥有世界上第二大的专属经济区,其面积达到11,351,000平方公里,约4,383,000平方英里,仅次于法国。

在全球面积排名中,美国的排名受到计算方式与界定范围影响。若依据总面积(包括陆地与水域)来比较,美国可能略大于或略小于中华人民共和国,因此在世界上位居第三或第四大国[7]。若仅以陆地面积(不含水域)计算,美国是世界第三大国,仅次于俄罗斯与中国,而加拿大则退至第四[8]。至于美国与中国孰为第三,主要取决于两个因素:其一是中国对阿克赛钦与喀喇昆仑走廊的主权声索是否被计入,这两个地区同时亦为印度所主张,因此常被排除;其二则在于美国自身对面积的计算标准是否包含不同范畴的水域。无论哪一种统计,美国与中国均小于俄罗斯与加拿大,但仍大于巴西。自《世界概况》最初发表以来,中央情报局已数次修订美国的总面积数据,反映出这一问题的复杂性[9]。

Remove ads

英国在北美的十三个殖民地于1776年7月4日宣告独立,并于1781年《邦联条例》生效后正式建立美利坚合众国。1783年的《巴黎条约》结束了独立战争,英国承认美国独立,美国的领土范围自殖民时期的东部海岸扩展至密西西比河,国土规模首次大幅增加。

1803年,路易斯安那购地案使美国的面积再度倍增,美国以1500万美元购得2,144,476平方公里土地,相当于今日美国国土面积的22.3%,使得美国领土大幅向西扩张[10]。虽然与西属佛罗里达的边界争议持续多年,但最终在1821年美国取得佛罗里达,并获得对俄勒冈地区的主张,确保了通往太平洋的通道。1845年,美国吞并得克萨斯,引发美墨战争。胜利之后,美国获得墨西哥北部大半领土,包括加利福尼亚、内华达、犹他全部地区,以及科罗拉多、亚利桑那、新墨西哥和怀俄明部分地区,进一步推动向西发展。

19世纪的西进过程伴随奴隶制度的争议,围绕新领土是否允许奴隶制度而引发激烈争辩,最终南方诸州于1860至1861年间宣布脱离联邦,成立美利坚邦联,引发内战。1865年南北战争结束,邦联被击败,南方州份重新回到国会。随后,西进运动与“昭昭天命”的理念,成为19世纪美国领土扩张的重要驱动力。

1856年通过的《鸟粪岛法》开启了美国在北美之外的领土主张,许多加勒比海与太平洋上的小岛因自然资源价值而被纳入,但大部分后来因国际争议而放弃。1846年,英国和美国签署《俄勒冈条约》,将美英边界定在北纬49度线,美国取得俄勒冈地区,包括今天的俄勒冈州、华盛顿州和爱达华州。1867年,美国自俄罗斯帝国购得阿拉斯加,成为北美最后一次大规模的领土获取。

1893年夏威夷王国被推翻,美国于1898年正式吞并该地。同年,美西战争爆发,美国因支持古巴独立并因缅因号事件介入战争,最终获得波多黎各、关岛与菲律宾,并短暂占领古巴。1900年,美国取得美属萨摩亚;1917年则自丹麦购得美属维尔京群岛。波多黎各与关岛至今仍为美国属地,而菲律宾则于1946年独立。

二战后,美国透过联合国托管制度接管多个太平洋岛屿,其中北马里亚纳群岛成为美国属地,而马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦与帕劳则先后独立。另一重要变化是巴拿马运河区的控制,美国于1904年取得该地,并在1979年开始归还,至1999年完全移交予巴拿马。1959年,夏威夷正式成为第五十州,也是迄今最后一个加入联邦的州份。

地理特征

美国地理展现出多样化且复杂的地形结构,从低缓的海岸平原到高耸的山脉,形成了东西差异鲜明的自然景观。美国东部大西洋沿岸大致低平,仅有少数地区例外,这一地区的地形特征与远古地壳运动密切相关。阿巴拉契亚高地呈现由东北至西南的斜向走势,其形成源于早期的地壳变形和造山运动,随后发展成为今日的阿巴拉契亚山系。该山系的地质变动在相当久远的地质年代已达到高峰,可能早在二叠纪时期便已完成,经过长时间的侵蚀与风化作用,如今大部分地区已被削平为中等或低矮的地势。现今仍存的高度,一方面可能来自旧有山脉轴线的再次隆起,另一方面则源于坚硬岩层在风化侵蚀下的残留山地。这一带海岸线的斜向形态若非因较新的地壳下沉运动所造成的东北部海水侵入,会显得更加显著;同时在东南部,地壳抬升导致陆地向海洋推进,改变了原有的地形格局。

与此相比,美国西部太平洋沿岸的地势多为丘陵或山地,例外情况较少。这一带的地貌主要受到地质年代中较新的地壳变动所塑造,因此地形起伏保存得更为明显,与大西洋沿岸的低平形成鲜明对比。由此可见,美国东西海岸的地形差异,正好预示了整个国土范围内山脉分布的主要特征。在东部的阿巴拉契亚山系,本为广阔森林所覆盖,地势相对低矮且山脉带较狭窄,并在东南与南方衔接广大的沿海平原。与之相对的,是位于大陆西部的科迪勒拉山系,其地势高耸、范围广阔且结构复杂。科迪勒拉系统分为两大支脉,一为落矶山脉系统,另一为太平洋山脉系统,二者之间夹有广阔的内陆高原地带。哥伦比亚河与科罗拉多河皆发源于科迪勒拉山系的东缘,并穿越高原与内陆盆地后注入海洋。

在自然植被方面,美国西北部沿海地区因降水充沛而覆盖着浓密森林,但在其他大部分西部地区,森林主要分布于高山地带,特别是接近高山带以下的区域。至于内陆的山谷、高原及盆地,植被种类依环境差异而呈现从无林地带到沙漠的变化,其中最干旱的区域集中在西南部,形成典型的荒漠景观。

美国地势最低点是加利福尼亚州因约县死亡谷国家公园内的于恶水盆地,位于海平面以下约85.3米(280英尺),展现出极端干旱与低地特征。而美国最高点位于阿拉斯加州迪纳利自治市镇的迪纳利峰(又称麦金利山),高达6,194米(20,322英尺),屹立于北美大陆之巅。

Remove ads

地貌区域

劳伦琴高地(Laurentian Upland)位于美国北部,属于加拿大地盾的一部分,向南延伸至美国五大湖地区。该地质构造以古老的前寒武纪岩层为主,属于北美大陆最坚固的基底之一,经历了长时间的冰川作用,塑造出众多的湖泊与起伏的丘陵地形,是北美地质史上最稳定的地区之一。五大湖区域则是美国与加拿大的重要边界水系,其中除密歇根湖完全位于美国境内,其余四湖皆为跨境湖泊。

大西洋平原(Atlantic Plain) 分布在美国东部与南部沿海,包括大西洋沿岸与墨西哥湾沿岸,还延伸至广阔的大陆架。这片低平的沿海地带自美墨边境一路延伸至纽约市,并涵盖佛罗里达半岛。此区拥有绵延不绝的沙滩与屏障岛,其中不少海滩由细软的白沙构成,为美国境内最广阔与最长的海岸线。佛罗里达礁岛群则是由一连串的珊瑚岛构成,最南端的基韦斯特(西礁岛)是美国本土最南的城市。这片区域亦拥有相当广泛的潮间带,美国潮滩总面积达6,622平方公里,位居世界第四。

阿巴拉契亚高地(Appalachian Highlands) 横亘在美国东部,走向呈东北至西南,构成东海岸与五大湖及密西西比河流域之间的天然屏障。此区域涵盖了阿巴拉契亚山脉、华强山脉、阿迪朗达克山脉以及新英格兰地区。阿巴拉契亚山脉历经漫长侵蚀,山势相对低缓,但其地貌依然崎岖。新英格兰地区的特点是多岩石的海岸线和崎岖的山脉,最高的山是位于新罕布什尔州的华盛顿山,海拔高达 6,288英尺(约1,917米),它也是美国东北部地区的最高点。该地区最初被广阔的大东部森林(Great Eastern Forest)所覆盖。,从温带混合林到亚热带山地森林皆有分布,其中部分地区甚至形成雨林景观。

内陆平原(Interior Plains)位于美国中西部至西部内陆地区,涵盖广阔的大平原与多处高地及山地,例如布莱克山。大平原自密西西比河以西延伸至落矶山脉以东,是美国农业核心地带。在转变为农田之前,这片区域是原始的大草原,从东部的高草草原过渡至西部的短草草原,高度逐渐升高,地势从密西西比河附近的数百英尺逐渐向西抬升至高平原的一英里以上。

内陆高地(Interior Highlands)紧邻内陆平原南部,它同样属于美国大陆内陆的一部分,但地形上更为起伏。内陆高地主要由欧扎克高地与瓦希塔山脉构成。这片区域是落矶山与阿巴拉契亚山之间唯一主要的山地,生态环境属温带至亚热带湿润或干燥林地,其地貌以起伏山地、高原和森林为主。

落矶山系(Rocky Mountain System)位于美国西部,作为美洲科迪勒拉山系的一支,深入西部各州。该山脉从加拿大进入美国领土,并几乎延伸至墨西哥边境,是美国平均海拔最高的地区。它并非一条连续不断的山脉,而是由一系列较小、间断的山脉组成,形成了众多的盆地和山谷。落矶山脉的山坡通常较为平缓,山顶较为宽广,但也有例外,例如怀俄明州的蒂顿山脉和科罗拉多州的萨瓦奇山脉则以险峻著称。落矶山脉的最高峰集中于科罗拉多州,最高点为阿尔伯特峰,海拔4,400米(14,440英尺)。此地区的多变地形造就众多高原、峡谷与河谷。

山间高原(Intermontane Plateaus) 位于落矶山脉以西,亦称为山间西部(Intermountain West),这是一片位于落矶山脉与喀斯喀特山脉、内华达山脉之间的广大干旱区域,涵盖哥伦比亚高原、科罗拉多高原和盆岭地区。其南部的大盆地由盐滩、流域盆地、大盆地沙漠和许多南北走向的小型山脉构成,在大盆地的西南方则有低于海平线的死亡谷,那里也是西半球海拔最低的地区之一。科罗拉多高原以四角落区域为中心,跨犹他州、科罗拉多州、亚利桑那州和新墨西哥州,高原面积为337,000平方公里,平均海拔高度达600至3870米,并且有经过强烈侵蚀的砂岩地带,这片红土高原被认为拥有世界上最壮观的景色之一,著名的大峡谷、拱门国家公园、弗德台地国家公园和布莱斯峡谷国家公园便位于此地。其他面积较小的山间地区包括涵盖华盛顿州东部、爱达荷州西部和俄勒冈州东北部的哥伦比亚高原,以及位于爱达荷州南部的蛇河平原。此外,横跨怀俄明州、蒙大拿州与爱达荷州的黄石国家公园,则位于落矶山脉与山间高原的过渡区,地质上黄石是著名的火山高原,拥有巨大的黄石火山口。

太平洋山系(Pacific Mountain System)包括喀斯喀特山脉、内华达山脉与太平洋海岸山脉。喀斯喀特山脉由众多间歇性火山构成,许多山峰突兀而立。更南部的内华达山脉则是一座高耸、崎岖且密集的山脉,拥有美国本土最高峰惠特尼峰,海拔4,421米(14,505英尺)。值得注意的是,惠特尼峰距离北美最低点加州死亡谷仅约136公里(84.6英里),两地高差形成鲜明对比。内华达山脉地区也拥有壮丽的风景,例如约塞米蒂国家公园和雷尼尔山国家公园。在喀斯喀特山脉和内华达山脉以西是一系列山谷,例如加州的中央谷地和俄勒冈州的威拉米特河谷,两者皆为重要农业区。太平洋沿岸则分布一系列低矮山脉,统称为太平洋沿岸山脉。

阿拉斯加拥有全美最为壮阔的自然景观,高耸显著的山脉从广阔平坦的苔原平原上急遽隆起,境内的迪纳利峰(又称麦金利山)高达6,194米(20,322英尺),为全美最高峰。南部与西南部的岛屿例如阿留申群岛多火山分布,地形多变。

夏威夷群岛则位于太平洋中部,由火山岛链组成,属热带地区,气候温暖潮湿。该群岛不仅是旅游胜地,也是美国在太平洋的重要地理据点。

水文地理

美国境内共有超过25万条河流,总长度约350万英里。这些河川不仅塑造了地貌,也成为饮用水、灌溉、航运、发电、排水、食物与休闲的重要来源。密西西比河是美国最重要的河川之一,全长约2,340英里,自北方的明尼苏达州艾塔斯卡湖发源,向南流经美国中部,最后注入路易斯安那州的墨西哥湾。它与密苏里河共同构成世界第四大河系。美国建国初期,密西西比河曾是国家的西部边界,直到1803年购得路易斯安那领地后,河流逐渐象征着美国西部拓荒的开端。今天,密西西比河仍是重要的运输水道,承载大量货物,从美国中部流往新奥尔良港,再进入国际市场。河流途经明尼苏达、威斯康星、艾奥瓦、伊利诺伊、密苏里、肯塔基、阿肯色、田纳西、密西西比、路易斯安那等州,并与其中一些州形成天然边界,沿途还连结了明尼阿波利斯、圣路易斯、孟菲斯和新奥尔良等重要城市。

密苏里河是美国最长的河流,全长2,540英里,发源于蒙大拿州西部,向东南流动,最后在圣路易斯北方汇入密西西比河。这条河流经蒙大拿、北达科他、南达科他、艾奥瓦、内布拉斯加、堪萨斯及密苏里等州。19世纪初,探险家刘易斯与克拉克沿着密苏里河全程探索,开启了对路易斯安那领地的西部调查。此后,密苏里河在美国西部拓荒史上占有关键地位,许多著名的拓荒路线如俄勒冈小径与圣菲小径皆以密苏里河为起点。

格兰德河发源自科罗拉多州,全长约1,900英里,向南流经新墨西哥,最后进入墨西哥湾。在得克萨斯境内,它亦是美国与墨西哥的南部边界。其主要支流包括孔乔斯河、查马河与圣胡安河。

哈得孙河虽然全长仅315英里,但其历史与经济地位不可忽视。河流发源自纽约州北部,向南流入大西洋。随着1825年伊利运河的开通,哈得孙河成为大西洋与五大湖之间的重要水路,开启了纽约与内陆地区的贸易往来,促进了纽约市的快速成长与崛起,使其成为美国最重要的港口之一。

科罗拉多河全长约1,450英里,发源自科罗拉多州落矶山脉,向西南流经犹他、亚利桑那、内华达、加利福尼亚及墨西哥,最终注入加利福尼亚湾。这条河流因长期侵蚀而雕刻出世界著名的自然奇观——大峡谷。20世纪以来,科罗拉多河更成为美国西南部的重要水源与能源供给地。兴建于1936年的胡佛水坝即位于此河之上,并形成了美国最大的水库——米德湖。

哥伦比亚河是美国西北地区最大的河流,全长1,240英里,发源于加拿大落矶山脉,流经华盛顿州,并在俄勒冈与华盛顿之间形成边界,最后注入太平洋。这条河以水力资源闻名,境内设有多座水坝,其中包括美国发电量最高的大古力水坝。

美国境内拥有众多淡水湖泊,根据美国地质调查局的数据,已知水面面积达十平方英里以上的湖泊约有100至150个。这些湖泊大多集中在阿拉斯加、明尼苏达州、威斯康星州、密歇根州、纽约州与缅因州。其中,阿拉斯加拥有近百座大型湖泊,且不少湖泊深度超过250英尺,甚至还有许多尚未测量的深湖。若单看储水量,即使不包括五大湖,自然湖泊所储存的水量也远超人工水库。不过,在经济价值方面,人工水库因供给灌溉与水力发电而更具实用性,而自然湖泊则以其旅游与休闲功能为主。

五大湖是最美国最重要的湖泊,包括苏必利尔湖、休伦湖、密歇根湖、伊利湖与安大略湖,分布于美加边境的中北部地区。这五大湖中,仅密歇根湖完全位于美国境内,其余均与加拿大接壤。纽约州、密歇根州、宾夕法尼亚州、俄亥俄州、印第安纳州、伊利诺伊州、威斯康星州及明尼苏达州等八个州拥有湖岸线。五大湖合计面积超过94,000平方英里,湖岸线总长达1,1000英里,储水量达5,400立方英里,占全球地表淡水总量的约21%,这使五大湖成为世界上规模最大的淡水湖群。

除了五大湖之外,美国最大的湖泊是位于犹他州的大盐湖。顾名思义,这座湖泊的水质极为咸涩,盐度甚至超过海水,因此湖中无法孕育鱼类。仅有一些盐水虾与藻类能在此环境中生存。大盐湖独特的盐碱生态系统,使其成为研究自然环境与物种适应的重要地点。

美国最深的湖泊是位于俄勒冈州的火山口湖,最深处深度达1,943英尺。它属于火山陷落湖,由马札马火山的坍塌形成。火山口湖面积不大,长仅六英里,宽五英里,但因其清澈的湖水与壮丽的地质景观而闻名。该湖及周边地区被划入火山口湖国家公园,受到严格保护。

太浩湖则位于加州与内华达州交界的内华达山脉高处,按蓄水量计为美国第六大湖泊,同时是仅次于火山口湖的全美第二深湖。凭借优美的高山湖景与丰富的户外活动资源,太浩湖成为四季皆宜的旅游胜地,无论是夏季的水上运动还是冬季的滑雪活动,都吸引大量游客前往。

佛罗里达州南部的奥基乔比湖是美国境内第二大天然淡水湖。尽管湖面辽阔,其平均深度仅九英尺,属于极浅的湖泊。欧基乔比湖孕育了多样的野生动物,包括短吻鳄、大口黑鲈、苍鹭、鹤、白尾鹿、水獭等,成为生态保护的重要区域。

气候

美国幅员辽阔,呈现出几乎涵盖全球所有主要气候型态的特征。从阿拉斯加的极地气候到夏威夷与佛罗里达南部的热带气候,从东南部的亚热带气候到北部的温带大陆性气候,再到西部大盆地与西南部的干旱气候,气候分布之广,反映了地理条件与大气环流的复杂性。这种气候多样性,也为美国的农业与经济发展提供了独特的环境基础,整体而言,主要农业区少有严重干旱与大规模水患,多数地区则维持在适宜农耕的气候条件下。

在美国本土,东北部沿海和五大湖区属柯本气候分类法的大陆性温带阔叶林气候,或周淑贞气候分类法的温带大陆性湿润气候,受拉布拉多寒流与南下冷空气影响,冬季寒冷,夏季温和,多雨雪,年平均降水量约在1,000毫米左右。东南部和墨西哥湾沿岸则属于亚热带森林气候或副热带湿润气候,因墨西哥湾暖流影响而温暖湿润,年降水量可达2,000毫米以上。中部平原地势开阔,寒暖气流长驱直入,夏季炎热,冬季寒冷并多降雪。西部内陆高原则呈现冬季干燥寒冷、夏季干燥炎热的特征,年降水量普遍不足500毫米。西部太平洋沿岸南段为亚热带地中海型气候,而北段则属于海洋性温带阔叶林气候或温带海洋性气候,全年气候温和且湿润。

影响美国气候的主要因素来自高速气流。这股高空强风气流在夏季北移至加拿大境内,冬季则南下进入美国,带来来自北太平洋的大型低压系统。当这些系统进入北美西岸时,首先遇上喀斯喀特山脉、内华达山脉与落矶山脉,水汽因地形抬升而降下丰沛雨雪,形成典型的地形雨效应。当低压系统越过山脉,抵达高平原地区时,水汽已大幅消耗,但广阔无阻的平原为气团再度组织提供条件。来自墨西哥湾的湿热气流也常被推往北方,与冷空气交会,再配合强劲气流,极易产生猛烈的雷暴与龙卷风,尤其集中于春夏两季。冬季时,这些低压有时会与沿东岸北上的其他低压系统结合,在大西洋快速增强,形成所谓“东北风暴”,常为新英格兰地区带来强风、暴雨或暴雪。这种平原地势的无阻隔性,也使得大平原的气候剧烈多变,气温可在短时间内急升或骤降,强风频繁,热浪与寒潮的推进往往直截了当。

在美国西部内陆,大盆地与哥伦比亚高原因处于喀斯喀特与内华达山脉的雨影区,气候偏干,属干旱或半干旱地区,年降水量通常不足 38 公分。美国西南部则属典型热带沙漠,夏季酷热,气温可以连续数周超过摄氏37.8度。从七月至九月,来自加利福尼亚湾的季风为西南部与大盆地带来局部却猛烈的雷雨,这些降水虽短暂,却往往伴随强风与剧烈的气象现象。加州多数地区属地中海型气候,冬春之间(十月至四月)常有大量降雨,而夏季几乎无雨。相比之下,太平洋西北沿岸全年降水均衡,但以冬春最为集中。西部山区降水极为丰沛,尤其冬季积雪深厚。喀斯喀特山脉部分地区的年降雪量可超过 1,524 公分,成为世界上最多雪的地带之一,但靠近海岸的低地则少见大雪。

佛罗里达州的气候南北差异明显。北部多属亚热带气候,南部则完全为热带气候,夏季湿热多雨,冬季相对干燥。由于冬季温和,霜冻罕见,这里孕育了庞大的热带水果产业,尤其是柑橘种植,使美国成为仅次于巴西的世界第二大柑橘生产国。

在五大湖区域,湖泊效应降雪是该地区显著的气候现象。当冷空气流经尚未完全结冰的五大湖时,吸收湖水水汽并在下风处释放,造成局部性强降雪。密歇根州上半岛与纽约州塔格山高原一带尤为典型。以2006至2007年的冬季为例,纽约州布法罗周边地区的湖泊效应降雪累积超过1.52米。类似现象也出现在犹他州瓦萨奇山前区与大盐湖一带,经常带来显著降雪。

美国阿拉斯加州则涵盖极地与副极地气候。沿海地区因海洋调节,相对温和湿润,而内陆与北部则酷寒干燥,冬季漫长严峻。夏威夷群岛则完全处于热带气候,全年温暖,因地形差异形成风上坡降水与背风坡干燥的分布格局,热带雨林与干旱草原在岛上相邻而生。

美国幅员广大,因此在极端天气现象方面呈现出高度的差异性。美国南北两端有极大的极端温差,在北部的阿拉斯加,苔原与北极气候占据主导地位,气温曾降至零下80℉(零下62.2℃)。与此相对的则是加利福尼亚州的死亡谷,该地曾记录下134℉(56.7℃)的高温,这不仅是美国境内的最高温,也是迄今为止全球所记录的最高气温。

在降雪方面,美国西部的山脉地区是全球降雪量最为集中的地方。华盛顿州的雷尼尔山平均每年降雪量高达692英寸(1,758厘米),其在1971年至1972年的冬季创下过1,122英寸(2,850厘米)的记录。这一记录随后于1998年至1999年的降雪季,被同州西北部的贝克山滑雪场以1,140英寸(2,896公分)的降雪量超越。除了喀斯喀特山脉之外,犹他州的瓦萨奇山脉、科罗拉多州的圣胡安山脉,以及加利福尼亚州的内华达山脉,也都以丰富降雪闻名。相比之下,美国东部的五大湖沿岸及东北部山区亦常见大量降雪,但总量仍无法与西部相比。

在降雨方面,美国的西北太平洋沿岸地区是本土雨量最多的区域,其中华盛顿州的奎诺特雨林年均降雨量达137英寸(348公分)。在夏威夷的毛伊岛大沼泽,每年测得的平均降雨量高达404英寸(1,026厘米),居全美之首。美属萨摩亚的帕果帕果港则因邻近海拔523米的造雨山,成为全球降雨最多的港口。与此相对照的是美国西南部的莫哈维沙漠,其中亚利桑那州尤马的年均降水量仅2.63英寸(6.7公分),是全美最干燥的地区。

自然灾害

美国每年都会受到各类自然灾害的影响,其中龙卷风是最具代表性的极端天气现象之一。虽然沙尘暴在历史上曾造成严重破坏,例如1931年至1942年的“黑色风暴”,导致大平原农业大面积失收,居民大量外迁,土地被漫天的沙尘肆虐,但在今日的美国,龙卷风的频繁出现往往是最令人关注的灾害。

大平原与中西部地区由于冷暖气团在春夏之际强烈对撞,常常引发剧烈雷暴与龙卷风。美国平均每年大约出现一千个龙卷风,是全球龙卷风活动最频繁的国家。这些龙卷风不仅破坏力强大,路径多变,还能在极短时间内造成房屋倒塌、交通中断,甚至夺走生命。最为人熟知的区域是“龙卷风走廊”,这条地带从得州北部一路延伸至堪萨斯州与内布拉斯加州,再往东扩展到田纳西州。由于龙卷风在此区域频繁出现,当地高度重视防灾设施与教育,许多房屋都特别建有地下避难所,城镇也设有警报系统,当发现龙卷风出现迹象时,警报声便会响彻城镇,提醒居民迅速进入安全地点躲避。

龙卷风的形成与美国的地理环境密切相关。大平原是一片几乎无阻的广阔草原,北方来自加拿大的干冷空气可以长驱直入,而来自墨西哥湾的温暖湿润气流则向北推进,两者在平原地带强烈交锋,再加上高空急流的助力,便容易形成强烈的对流与旋转气团。当这些旋转的气柱与地面接触时,便可产生极具破坏力的龙卷风。在美国历史上,龙卷风曾多次令无数小镇在一夜之间化为废墟,基础设施毁于一旦。虽然与飓风、洪水相比,龙卷风的影响范围相对较小,但其破坏集中且猛烈,往往造成极为惊人的局部破坏。这也是为什么中部与南部许多地区高度重视防灾设施与教育的原因。

飓风几乎每年都会对美国沿海地区造成威胁。由于地理位置的特殊性,美国墨西哥湾沿岸与大西洋沿岸是飓风最常袭击的区域,而太平洋的夏威夷群岛同样处于风险之中。此外,美国在加勒比海的属地,如波多黎各与美属维尔京群岛,也因位于大西洋飓风生成与行进的路径上,而经常面临严重冲击。

在墨西哥湾一带,特别是得州中部与南部海岸、路易斯安那州东南部至佛罗里达狭长地带的沿岸区域,都是飓风的高危地区。佛罗里达半岛更是由于三面临海,成为美国最常遭受飓风直接侵袭的地带之一。北卡罗来纳州外滩群岛同样地势低平,面向大西洋,因而也时常受到强烈飓风的重创。这些区域一旦有大型飓风登陆,常伴随海水倒灌、风暴潮与大范围内涝,对居民安全与基础设施造成严峻考验。美国的大西洋飓风季一般从每年的6月1日持续到11月30日,其中8月中旬至10月初是活动最为频繁与猛烈的时段。在这段时间里,墨西哥湾暖流与大西洋的高温海水为飓风提供充沛能量,使其迅速增强,并可能以极高强度吹袭陆地。由于飓风往往伴随持续强风、豪雨与风暴潮,对低洼沿岸地区的威胁尤为明显。

历史上,美国曾多次遭受毁灭性的飓风袭击。1900年加尔维斯敦飓风是美国史上最致命的一次飓风,摧毁了得州沿海城市加尔维斯敦,造成大量人员伤亡。1992年飓风安德鲁则以强劲风力横扫佛罗里达南部。2005年飓风卡特里娜导致新奥尔良被大面积淹没。2017年飓风哈维给得州带来历史性洪灾,而同年的飓风玛丽亚更使波多黎各陷入长期困境,基础设施瘫痪,严重影响居民生活。

虽然美国太平洋沿岸没有直接受到飓风登陆的威胁,主要原因是当地海水温度不足以支撑飓风的持续发展,但来自东太平洋的热带气旋残余仍偶尔会影响西部地区。这些系统在登陆墨西哥或逐渐减弱后,仍能为美国西南部带来中到大雨,增加山区洪水与泥石流的风险。此外,夏威夷群岛则因地处热带太平洋,偶尔会成为飓风直接侵袭的目标。

在美国,洪水是一种广泛存在且威胁严重的自然灾害,从东岸到西部内陆皆可能发生。历史上多次重大洪灾曾造成深远影响,其中1927年密西西比大洪水被认为是美国史上最严重的洪灾之一,阿肯色州、密西西比州和路易斯安那州的大片农田、城市与村落被淹没,迫使数十万居民迁移。1982至1983年间,强烈的厄尔尼诺现象使西部地区降雨剧烈增多,引发大规模洪水与泥石流。1993年密西西比大洪水同样造成广泛灾害,水位长时间高涨,对农业与交通系统造成严重冲击。在近代,飓风季节的美国东岸是洪水最常发生的地区之一。2012年飓风桑迪袭击纽约与新泽西一带时,不仅带来强风与海水倒灌,更使沿岸城市遭受大规模内涝,交通、电力与通讯系统陷入瘫痪。

除了飓风导致的沿海洪水,美国各地亦常发生局部性洪水。尤其在西南部与山区,强降雨容易引发泥石流。狭窄的峡谷与干燥的土壤在短时间内无法吸收暴雨,往往造成山洪暴发。夏季强烈的雷暴天气同样是引发洪水的主要原因,当雷暴持续在一地滞留,极短时间内的降雨即可导致严重水灾与人员伤亡。根据气象专家分析,美国大部分的山洪暴发发生在每年4月下旬至9月中旬之间,尤其是6月底到8月初最为集中。此时气温最高,空气能够携带更多水汽,而主导天气系统的气流偏向北移,使得雷暴活动移动缓慢,往往长时间停留在同一地区,导致大量降水迅速积聚,这种天气组合为洪水形成提供了理想条件。例如2025年7月初在得州中部丘陵地带发生的洪水,当时残存的热带风暴使大气中充满水汽,在12小时内降下超过10英寸的雨量,部分地区更接近两英尺。由于当地地质以石灰岩为主,土层极薄,几乎无法渗透,雨水迅速汇流,瓜达卢佩河在短短45分钟内水位暴涨超过30英尺,夺走超过130人的生命。如果土地长期受野火破坏,地表植被被烧毁,土壤结构改变,失去吸收能力,亦会大幅增加发生山洪的机会。气象部门指出,在这样的环境下,即便仅仅几毫米的降雨,都可能引发洪水。这种“火后水患”的现象,在西部山区极为常见。

美国的地质灾害主要集中在西部与阿拉斯加地区,这与其地理位置密切相关。由于美国西海岸属于环太平洋地震带的一部分,这里的地壳活动极为频繁,火山与地震的风险都远高于其他地区。环太平洋火山带占据了全球九成以上的地震来源,而美国正好位于这个活跃带之上,导致该地区长期面临潜在的自然威胁。

在火山活动方面,美国西北部是全国火山最为集中的地区。华盛顿州、俄勒冈州以及加利福尼亚州北部的喀斯喀特山脉分布着多座活火山,其中一些至今仍在活动。例如1980年华盛顿州圣海伦火山的爆发,就造成了严重的生态与财产损失。夏威夷群岛同样拥有活跃的火山,例如自1983年持续喷发的基拉韦厄火山。然而,夏威夷的火山喷发多数并未对当地居民造成严重危害,因为熔岩流动速度相对缓慢,居民通常有足够的时间疏散。自17世纪以来,夏威夷并未发生过足以威胁大规模生命安全的火山爆发。不过,火山灾害仍可能带来巨大破坏,例如1980年华盛顿州圣海伦火山的爆发,就造成了严重的生态与财产损失。

加利福尼亚州和阿拉斯加南部因处于板块交界地带,长期以来都是地震频发的地区。历史上多次大地震显示出其毁灭性威力,例如1906年旧金山大地震,造成大规模建筑物倒塌与火灾,数以千计的人失去生命;又如1964年阿拉斯加安克雷奇附近发生的耶稣受难日大地震,是北美历史上最大的地震,不仅导致地面大规模位移,还引发了海啸。由于加利福尼亚州地震风险较高,所以当地在建筑规范方面特别严格,要求大型建筑必须具备抗震设计,以减少潜在的人员伤亡与财产损失。除了破坏性的强震之外,加州几乎每天都会经历规模较小的地震,这种频繁但轻微的地壳活动,已成为当地居民生活的一部分。

动植物生态

美国幅员辽阔,拥有极其多样化的动植物生态。全国境内记录有超过17,000种本土植物与树木,加利福尼亚州更是以逾5,000种而垄断鳌头,从热带雨林到北极苔原皆可见到各种植被分布。美国的植物种类不仅数量庞大,类型也极为丰富,但数千种外来物种的引入有时对本土生态造成压力,影响原有的动植物平衡。动物方面,美国原生哺乳类超过400种,鸟类约700种,爬行类与两栖类约500种,昆虫则多达90万种[11]。这些生物中,许多仅分布于特定区域,其中一些正面临濒危或灭绝的威胁。

植被分布因地理条件而异。美国东部森林带涵盖松树、橡树、枫树、云杉、山毛榉、桦木、铁杉、胡桃与山核桃等树种;中部硬木林地自马萨诸塞州一路延伸至得州及明尼苏达州,曾是一片连绵不绝的森林,如今依然是重要的林业资源。南部森林则拥有松、山核桃、落羽松、胡桃、桦木与梧桐等,广布于墨西哥湾沿岸及得州东部。太平洋沿岸森林以高耸壮观的红杉与道格拉斯冷杉最具特色。西南部的干旱地区则盛产巨柱仙人掌、丝兰与约书亚树。

草原生态广布于美国中部,因降水不足以支撑大型森林生长。密西西比河以西的高草草原曾经覆盖大片土地,如今大部分已被开垦为农地。较干旱的短草草原分布于新墨西哥、亚利桑那与得州西部,而密西西比河以东及路易斯安那的沿岸地区则仍保留部分高草草原。太平洋西北高原及加州山谷中也分布着独特的草原带。

在美国内陆的山区与盆地,生态以荒漠灌木为主。鼠尾草分布于北部,油芥广布于南部,而在大盐湖及死亡谷地区则以盐生灌木为主。阿拉斯加则拥有广阔的针叶林,向北延伸至苏厄德半岛;中部的育空河流域也被软木林覆盖。其他地区则多为荒原或苔原。夏威夷群岛则因气候湿润,拥有茂密的竹林与蕨类植物,尽管甘蔗与凤梨并非原生物种,但已经占据大量耕地。

美国的野生动物方面,大型哺乳类包括白尾鹿、驼鹿、叉角羚、大角羊、山羊、黑熊与灰熊。阿拉斯加棕熊体型庞大,体重可达1,200至1,400磅。皮毛动物如麝鼠、狐狸、浣熊、海狸与负鼠分布广泛。曾经成群结队奔驰于大草原的美洲野牛,如今仅存于特定保护区。灰狼与麋鹿等动物的栖息范围也因人类活动而缩小。

湖区鸟类常见潜鸟、野鸭与雁群,沿海则有燕鸥、鸥、鹭与鹬鸻。林间活跃着画眉、啄木鸟、麻雀、蜂鸟与猫头鹰。知更鸟、乌鸦、红雀、美洲黄鹂以及旅鸫等都是广为人知的美国鸟种。野生火鸡、松鸡与环颈雉则是受欢迎的猎禽。

淡水水域中分布着鳟鱼、鲈鱼、鲶鱼与狗鱼;海岸沿线则有海鲈、鳕鱼、鲷鱼与比目鱼,以及龙虾、虾、蛤、牡蛎与淡菜等丰富的甲壳类和贝类。爬行动物方面,常见松蛇与牛奶蛇,全美四种毒蛇中最普遍的是响尾蛇。短吻鳄栖息于南部湿地,而有毒的吉拉毒蜥则分布于西南沙漠地区。

为了保护动植物资源,美国是全球最早重视环境保护的国家之一[12]。截至2025年,联邦政府设立了63座国家公园,涵盖不同生态环境,并建立了国家保护区、国家海洋保护区、国家森林、国家草原等自然保护区以维护自然栖息地。美国鱼类及野生动物管理局专责监测濒危物种,并规划保护区。全国各类自然保护土地合计达264万平方公里,占全国面积的近三成[13]。这些地区虽然受到保护,但部分仍允许有限度的开采与农业经营。

截至2003年,美国共有987种濒危物种被列入名录,其中包括哺乳类、鸟类、鱼类与数百种植物,另有276种被列为受威胁物种。这些物种名单不仅涵盖美国本土,也包含依国际协议列管的外来物种。受到威胁的植物如针垫仙人掌,濒危植物则包括弗吉尼亚圆叶桦、得州野稻与各类罕见仙人掌。动物方面,红狼、黑足雪貂、佛罗里达美洲狮、海牛与多种鲸类均属于濒危名录。鸟类中,加州神鹰、白头海雕、鹤类与数种莺科鸟均在名单内。两栖类与爬行类如得州盲螈、绿蠵龟与美洲鳄也受到保护。

国家公园

美国的国家公园制度源于19世纪后期。1872年,美国总统尤利西斯·格兰特首次将黄石地区划为“公共公园”,标志着世界上第一座国家公园的诞生。随后,在1890年,加州陆续设立约塞米蒂、格兰特将军(后并入金斯峡谷国家公园)以及红杉国家公园。九年后,位于华盛顿州的雷尼尔山国家公园也被正式划定。这些公园的设立奠定了美国保护自然景观与历史遗产的基础。1906年,时任总统西奥多·罗斯福签署《古迹法》,赋予总统宣布历史地标、古代建筑及科学价值地点为国家纪念区的权力。起初,此法主要针对小型的遗址与古物,但很快地范围扩展到自然地貌与大面积土地。例如,怀俄明州的恶魔塔、亚利桑那州的石化林、大峡谷部分区域以及阿拉斯加的卡特迈国家纪念区(后成为国家公园与保护区)都被纳入。

随着国家纪念区与国家公园数量逐渐增加,管理权分散于战争部与林务局,而内政部则负责国家公园。由于公共保护地的持续扩张,集中化管理的需求变得愈发迫切。1916年8月,时任总统伍德罗·威尔逊签署《国家公园管理局组织法》,正式成立隶属于内政部的国家公园管理局。1933年,富兰克林·德拉诺·罗斯福总统将大部分国家纪念地的管辖权移交给该机构,国家公园制度自此逐渐完善。

国家公园管理局如今掌管着遍及美国各地的391个保护地,总面积约8,400万英亩。这些地点不仅包含广为人知的黄石公园、大峡谷等国家象征,也涵盖了众多规模较小的历史遗址、军事公园、风景公路,以及首都华盛顿特区的国家广场等。目前,美国共有60座正式的国家公园,其规模差异极大。位于华盛顿特区的老石屋仅占地不到一英亩,相对之下,阿拉斯加的兰格尔-圣埃利亚斯国家公园暨保护区,面积超过1,300万英亩,是全美最大的国家公园。若仅计算本土范围,最大的是加州与内华达州交界的死亡谷国家公园,面积达330万英亩。

参见

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads