热门问题

时间线

聊天

视角

台湾总督府成德学院

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

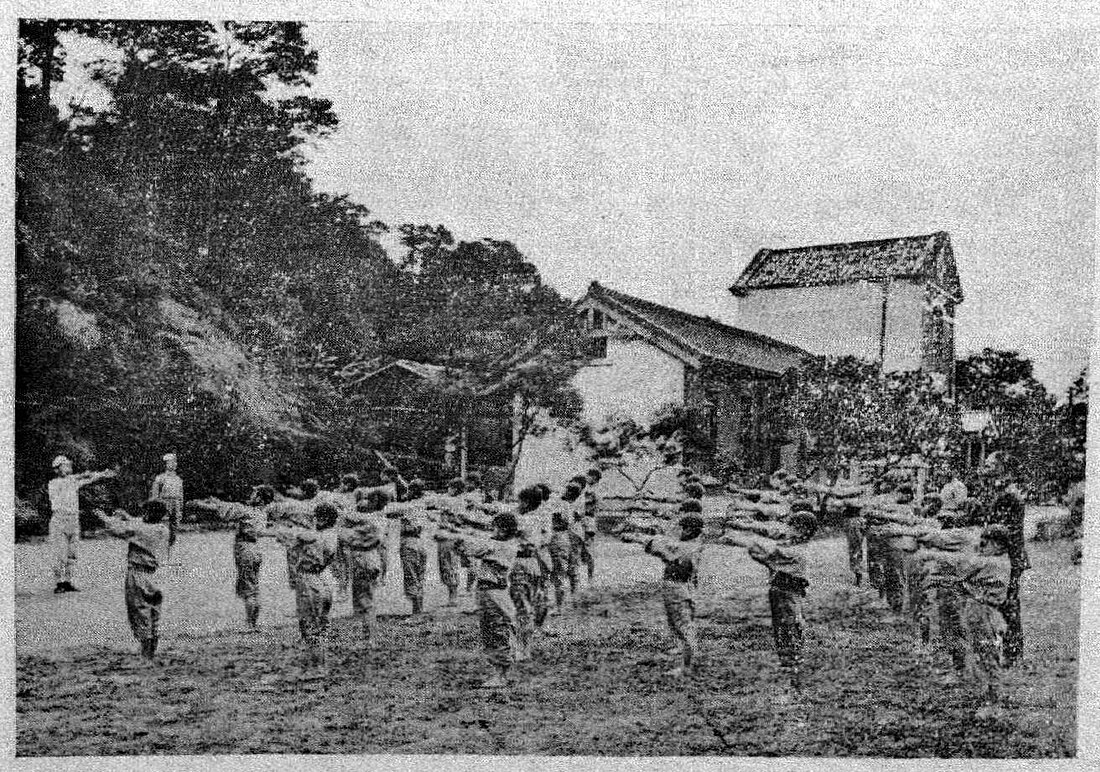

台湾总督府成德学院为台湾日治时期的少年感化教育机构,位于台北州七星郡内湖庄后山埤,为台湾第一所少年感化教育机构,也是二战前唯一一所。原址现为台北市立成德国民中学。

Remove ads

介绍

日本本土的感化教育自明治维新后引进,并在1908年修正《感化院法》,将过去留置不良少年的惩治场改为感化院,,收容不满14岁的罪犯。在台湾方面,佛教净土真宗本愿寺派自日本领台后积极在台湾传教,除了建立佛寺、设置学校、监狱传教等,其运用在日本内地的感化教育经验,于1909年在台北厅大加蚋堡后山埤庄设立了台湾第一个少年感化教育机构“财团法人台北成德学院”,于同年10月29日开院,院长为紫云玄范[1]。其感化教育依佛教主义,以德育为重点,让院生改过向善,并交受农业、手工业等技艺[2]。

1922年4月27日,《感化法》施行于台湾,台湾总督府于同时公布《台湾总督府感化院规则》,并将台北成德学院改由政府管理,改称“台湾总督府成德学院”。1934年10月10日,日本内地的《感化法》废止,取而代之的是《少年教护法》;台湾总督府感化院因而改称台湾总督府少年教护院,而“台湾总督府成德学院”则改称为“成德学院”。成德学院定位为特殊的小学校,院生在上午需学习寻常小学校的科目,在下午则是学习职业教育,并强制院生住宿。入院生为18岁以下,且未有实际不良行为者,其原因多为赌博、浪费、翘课、交坏朋友而留宿在外等原因。不良行为较严重且有实际犯行的少年,则是送至新竹少年刑务所[3]。成德学院的职员多是有学校教育经验或从事社会事业经验者,但由于台湾总督府尚不重视感化院的设置,且新竹少年刑务所收容人数远多于成德学院,感化教育仍不发达[4]。

二战后,台湾行政长官公署民政处于1946年3月1日在成德学院原址设立“台湾省救济院”[5],并沿用原成德学院的房舍,在1948年1月改称“台湾省立台北救济院”,在1976年7月1日再改称为“台湾省立台北仁爱之家”。于1976年9月,经台湾省及台北市长会议决定,将土地及房舍售予台北市政府;而仁爱之家在1985年迁建至台北县新店市屈尺,为现今的卫生福利部北区老人之家[6]。1991年,台北市立成德国民中学设立,其名称来自昔日的成德学院。

Remove ads

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads