热门问题

时间线

聊天

视角

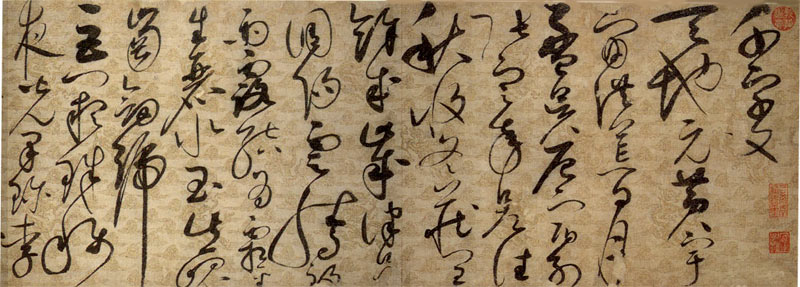

赵佶草书千字文

趙佶書法作品 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

赵佶《草书千字文》卷[1],赵佶是宋徽宗的姓名,传《草书千字文》书写于宋徽宗宣和四年(1122年)。此卷高31.5公分,宽1172公分,纸本,以描金云龙笺书写,纸长三丈多,无一接缝,文末钤[注 1]“御书”印一枚,花押“天下一人”[注 2],现由辽宁省博物馆收藏[1]。

简介

《千字文》[2]原名《次韵王羲之书千字》,为南梁朝的周兴嗣奉旨编作的一首长韵文,篇文由一千个不重复的汉字组成。史载梁武帝萧衍集取王羲之写的一千个字帖,想让亲人作为习练书法的字帖,但觉得这千字的排文杂乱无章,于是命散骑侍郎周兴嗣(470年─521年)重新编文,周兴嗣竟然在一夜之间将《千字文》[2]编成,满头鬓发皆白。[3][4]由于这篇一夜杰作全文理脉贯通,编组优美,又句句引经,字字用典,加之语体简明容易诵记,非常适合童龄学习。《千字文》[2]不仅令周兴嗣完成了王命,也造就了一部传颂一千五百多年的启蒙钜著,此文是自六朝以来盛行最久的一篇通学字书。同时,也是历代书法家,争相挥毫的精典文本。

宋徽宗赵佶 (1082年-1135年),宋神宗第十一子,宋哲宗的弟弟,哲宗无子,病逝后向皇后逐立他为帝,为宋朝第八位皇帝。宋徽宗同时也是中国历史上最富才艺的皇帝之一,史上著名的大画家和大书法家,他的艺术造诣极高,自创“瘦金书”字体。他的“亓”花押,可以说是中国历史上最出名的花押。在位25年,可惜晚年宠信权臣及宦官,导致宋朝灭亡,被俘虏折磨而亡,一位才华绝代的艺术家,最终成了亡国君,后世元朝右丞相脱脱在《宋史》中说:“宋徽宗诸事皆能,独不能为君耳!”[5]。

赵佶一生不知写了多少卷的《千字文》[2],流传至今,仅存两件:一件为瘦金体,藏于上海博物馆;一件为草书,藏于辽宁博物馆[1]。此篇《草书千字文》,以狂草写成,清 孙承泽在《庚子消夏录》中说:“徽宗千文,书法怀素。”可知徽宗《草书千字文》的学习取法对象为唐朝的怀素,书法史评为:“与怀素相比,委实伯仲难分”。此作是赵佶于宣和壬寅(1122年)四十岁时所书,此卷作品写的精妙,在全长三丈余的金笺纸上一气呵成,几无败笔,达到纵心奔放,意度天成,任意驰骋的极致,被誉为“天下一人绝世墨宝”。《中国书画定级图典》写到:“书法学唐人怀素草法,但全出于自运,笔法劲健流畅。因笔划挺健似瘦筋,故其所作楷书被称为瘦金书,此卷草书亦有其意。后归清内府收藏。本幅钤有清乾隆、嘉庆、宣统内府鉴藏印,于《清河书画舫》[6]著录。此卷为赵佶草书的代表作,且全卷书用泥金云龙笺,长达十一米多而无一接缝,是北宋高度发达的造纸术的实物证明,故定为国宝。”由是,国家文物局的书画鉴定组专家们,将赵佶《草书千字文》卷[1]定为“国宝一级文物(书画类)”,列为禁止出国(境)展览的文物[7][8][9],由此可鉴知历史对宋徽宗这件《草书千字文》[2]的珍视程度。

Remove ads

历代评论

藏本

- 辽宁博物馆藏藏本[1]

真伪鉴析

中国国家文物局书画鉴定组专家及杨仁恺、徐邦达等多位近代书画鉴定家及明清书画名家,一致推崇辽宁博物馆藏宋徽宗赵佶《草书千字文》卷为真迹,但有也专家持不同的看法,如:当代书画鉴定家王乃栋在“宋徽宗《草书千字文》真伪鉴定与赝品失误度”[12] 文中提出几点质疑,整理如下:

- 宋徽宗《草书千字文》卷中书写不佳的字:

- 头重脚轻的“万方”。

- 头轻脚重的“通”字。

- 左右分家的“张”、“映”字。

- 上下脱节的“巨阙”字。

- 宋徽宗《草书千字文》卷中笔法肥浊拖拉,结体粗软庸俗的字:

- “审”、“黎”、“射”、“嵇”等字。

- 宋徽宗《草书千字文》卷中向上连笔运笔拙劣的字:

- “束”、“帷”、“帝”、“炜”、“市”等字。

- 宋徽宗《草书千字文》卷中不符草书规范的字:

- 如“母”字:非每非母;“纸”字:非姿非纸;“皆”字:非湛非皆;“貌”字:非翰非貌。

以上说明书者不懂运腕用锋,一位楷书笔法精巧瘦劲的书法家,所写的草书出现肥俗粗浊的笔划,令人无法理解。

- 故宫博物院馆藏《宋刻宋徽宗草书千字文》拓本(明代流传):

- 此拓本草书字体的线条较细,粗细差距不大,依稀可见瘦金体风范,比较符合宋徽宗草书的书风。

- 与墨迹进行对比,墨迹本线条粗细与宋刻拓本相差悬殊,细者如丝,粗者如杵,结字聚散亦多失误,艺术性不佳,墨迹极有可能是依据拓本仿写。

- 《宋刻宋徽宗草书千字文》拓本因属当代摹刻,不可能有后人的收藏印章。宋徽宗《草书千字文》据以复制,所以通篇不见宋代以后的古人藏印。

注释

参考资料

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads