热门问题

时间线

聊天

视角

长征记

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

长征记,或称远征记(希腊语:Ἀνάβασις,罗马化:Anabasis,直译:“远征”) ,是古希腊历史学家色诺芬的一部历史作品,记录了约前400年,他随希腊雇佣军远征波斯帝国的故事。这部作品是色诺芬的七部作品中最出名的一部。

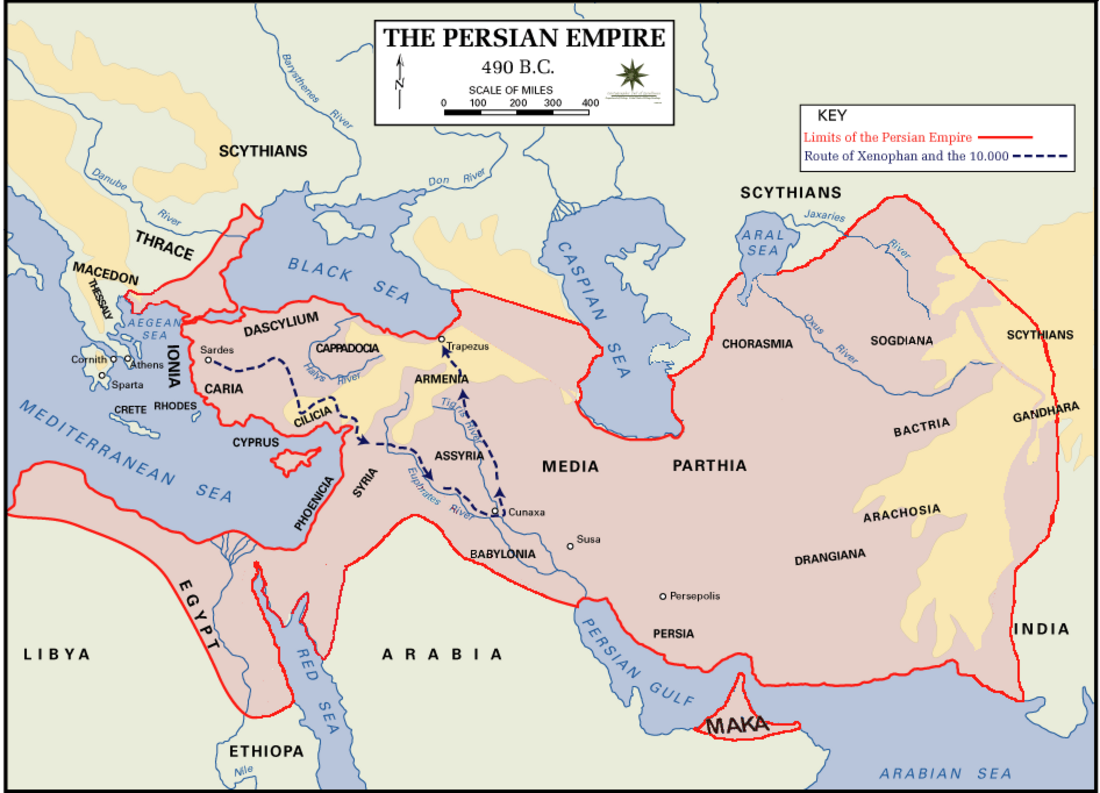

《远征记》共由七卷组成,成书于公元前370年左右。虽然在古希腊语中,单词 ᾰ̓νᾰ́βᾰσῐς 的意思是“出发”、“上升”或“向上攀登”,但《远征记》这一标题在一些译者笔下被翻译为《向内陆进军》或《万人远征军的行军》。该书讲述了希腊军队横越小亚细亚和美索不达米亚的征程,是色诺芬最著名的作品之一,被誉为“人类历史上最伟大的冒险故事之一”。[1]

内容

公元前401年夏季,10700名希腊重装步兵被小居鲁士王子雇佣,帮助他夺取波斯帝国的宝座。这些士兵装备沉重护甲、长矛与大盾,大部分是经历过伯罗奔尼萨战争的老兵。这支军队成功向东行1500多英里,粉碎沿路一切抵抗,在巴比伦以北的库那科萨战役中,希腊人以仅一名重步兵受到箭伤的代价冲破波斯皇家军队的阵列,但因小居鲁士冲入敌阵找寻他的哥哥塔薛西斯时被波斯禁卫军砍倒在地,使得原本同阵营的波斯人倒戈。希腊远征军通过投票拒绝向波斯大王投降,取道小亚细亚直抵黑海之滨一路杀回希腊世界。本书作者本人即为远征军撤退时的军队领袖之一。

在撤退过程中,这支希腊远征军同时也是移动的民主政府,士兵们会按期举行集会,对当选将军们的提议进行投票表决,通过争辩和讨论来决定新的战术、打造新的武器、并改进现有的组织制度。当选的将军们和士兵一起行军、战斗,而且还要为自己的开销提供详细的账目清单以赢得信任。[2]

色诺芬在远征记中明确指出,希腊人进行战斗的方式和敌人的不同:他们拥有个人自由的感受,纪律更为严明,武器也更加致命,战士之间关系平等,主动求战意识突出,思维灵活并能适应新战术,而且偏爱重装步兵冲击的作战方式。[3]这些特色源于他们的共识政府体制,源于中产阶层内部的平等地位,源于对军事事务的民众监督,也源于政教分离、自由主义、个人主义和理性至上的思想。在希腊远征军面临绝境时,他们搬出城邦体制这一法宝, 激发出每个希腊士兵内心的力量,使得这些希腊人以城邦公民的态度进行每一场战斗,故而所向披靡。[2]

Remove ads

作者问题

色诺芬在其著作《希腊史》中并未详述居鲁士远征的撤退过程,而是将读者引导至《远征记》,其署名作者为“叙拉古的忒弥斯托革涅斯”(Themistogenes of Syracuse)。[4] 10世纪的苏达辞典也将《远征记》记为忒弥斯托革涅斯的作品,“保存在色诺芬的著作之中”,在词条“忒弥斯托革涅斯”(Θεμιστογένεης)中写道:“忒弥斯托革涅斯,叙拉古人,历史学家。他写了《居鲁士远征记》,该书归于色诺芬名下;另有一些关于自己故乡的记述。”[5]

华生(J.S. Watson)在其《论〈远征记〉的作者》一文中指出,“φέρεται”(意为“被认为”或“被归于”)这一词的多重释义引发了不同的解读与争议。[6]然而除了这两个引用外,没有其他可靠来源支持“叙拉古的忒弥斯托革涅斯”这一人物曾在当时撰写《远征记》;而此人也未在其他文献中出现。

到公元1世纪末,普鲁塔克在其《雅典人的荣耀》一文中表示,色诺芬将《远征记》署于他人名下,是为了将“作品中的主人公”与“写作的自己”区分开来。尽管关于忒弥斯托革涅斯署名问题的讨论多次被提起,但多数学者的观点基本与普鲁塔克一致,并普遍认为《远征记》全书实为色诺芬本人所作。

Remove ads

译本

- Anabasis, trans. by Edward Spelman, Esq., Harper & Brothers, New York, 1839.

- Anabasis, trans. by Rev. John Selby Watson, Henry G. Bohn, York Street, Covent Garden, 1854.

- The Anabasis of Xenophon: with an Interlinear Translation, trans. by Thomas Clark, David McKay Company, New York, 1887.

- 色诺芬. 长征记. 北京: 商务印书馆汉译世界学术名著丛书. 1985. ISBN 9787100017923.

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads