热门问题

时间线

聊天

视角

信义宗

新教教派 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

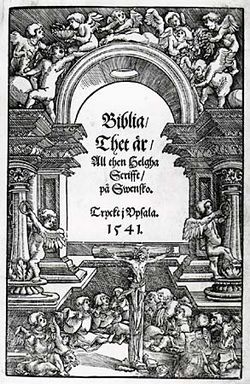

信义宗,或称路德宗(德语:Evangelisch-lutherische Kirchen;英语:Lutheranism),也称信义会、路德会、路德教派,为基督新教宗派之一,源自16世纪德国神学家马丁·路德为革新天主教会发起的宗教改革运动,其神学思想成为改革运动的象征。运动推行期间路德支持者虽与教宗及当时德国境内亲圣座势力发生各类冲突,但信义宗接受大公教会公认的三大信经《使徒信经》、《尼西亚信经》和《亚他拿修信经》。[1]1580年,包括三大信经、《奥斯堡信条》《奥斯堡信条辩护论》《施马加登信条》《论教宗权与首位》《路德大教理问答书》《路德小教理问答书》《协和信条》等认信文献在内的《协同书》为信义宗教义奠下理论基础。[2][3]

信义宗教会强调“因信称义”,认为罪人单单藉上帝所赐的信心信靠耶稣基督而得救,是完全出于上帝恩典,而不是出于人的善功、行为,这有别于天主教与东正教认为人要蒙恩得救除信心外亦必须加上足够的善功(“补赎”)之教义 [1]。另外,信义宗认为圣经是信徒信仰生活唯一权威,否定天主教等关于圣经与教会传统具同等地位的教导。与很多新教改革宗教会不同,信义宗保留许多大公教会礼仪和习俗 [1],更强调教会圣餐和洗礼的重要性,认为这两个圣礼与圣经中的福音信息一样,都是上帝祝福人、向人施恩典的工具[4]。

现时全球约有8000万至1亿信义宗信徒,当中最大的国际性教会组织世界信义宗联会(Lutheran World Federation)于1947年成立。1993年,另外两个国际性组织,国际路德会(International Lutheran Council)与世界路德宗认信联会(Confessional Evangelical Lutheran Conference)亦相继成立[5][6][7]。

Remove ads

历史

天主教会在中世纪的腐化早为各欧洲邦国有识人士所不满,当中,马丁路德为反对教会售卖赎罪券,于1517年10月31日诸圣节前夕在威登堡张贴《九十五条论纲》,展开了宗教改革的序幕。

1517年至1520年间,马丁·路德通过出版书籍、小册子,凌厉抨击当时天主教会的腐败、陋习,提出改革。很多基督教神学家都认同他的主张,他们也提出宗教理念平民化的诉求。马丁·路德遂得到来自社会各阶层的广泛支持,农人尊他为民族英雄,贵族起誓保护他,日耳曼各诸侯也希望借此摆脱罗马教会的势力,使内政得以独立。但马丁·路德因此得罪支持圣座的权贵,更是与教宗、神圣罗马帝国皇帝查理五世结怨。

1520年,为了解决路德的“问题”,教宗与天主教会向路德发出教宗印函,督命路德放弃主张,并致杀身威胁的言外之意。(此前,罗马教会曾以这种方法杀害过呼吁改革的人,如捷克的改革者杨·胡斯即被火刑烧死。)但1520年12月,路德拒绝收回变革主张,并与他的支持者们当众焚毁了这份印函。

1521年1月,教宗正式发教谕将路德处以破门律[8],而新继任的神圣罗马帝国皇帝查理五世亦同意要驱逐路德及其支持者,但幕僚力劝,认为路德在民众中声望殊高,所以若施以压制,会引起暴动。更重要的是,路德所在的萨克森公国的统治者腓特烈三世(智者腓特烈)坚拒让自己的臣民未经审判而被定罪。于是,路德受传召参加沃尔姆斯会议,罗马教会授意路德在会议上公开宣布放弃一己之见。然而,当着查理五世和罗马教会官员的面,路德说出了历史上著名的抗辩辞:

除非用圣经的明证或清晰的理性说服我,(我不能惟独信任教宗和议会的权威,因为众所周知,他们经常犯错并且自相矛盾。)因我被自己援引的圣经所束缚,我的良心受上帝之道所左右,我不能够也不愿意撤销任何东西,由于违心之事既不安全,也不适当。愿上帝佑助我,阿们![9]

赴沃尔姆斯会议之前,路德曾获得安全来回的承诺,可是这承诺并不可靠——当年扬·胡斯遇害前亦有同等待遇。趁夜幕浓重,路德的支持者从沃尔姆斯协助他逃走,使他免于被囚甚至受刑。路德隐居了一段时间,一边继续写作、思考。发现路德出逃之后,查理五世发布沃尔姆斯法令,驱逐路德及其支持者,并将他们定为异端,路德的作品亦遭禁。

Remove ads

早于西元10世纪,由一位名叫鲍格米尔的修士所教导为核心的运动兴起,对被称为清洁派或阿尔比派的基督教派改革,产生了影响。这是盛行于西元12世纪法国南方的宗教改革派。

在路德运动中,其他的宗教改革者也推波助澜,如早期的领袖之一菲利普·墨兰顿(他是路德在维滕堡大学的同事)、乌利希·慈运理和约翰·喀尔文(喀尔文派的奠基人)。

原本在神学院内的学术交锋,现在已经泛化为社会与政治的冲突。路德与他的支持者将矛头直指西班牙国王(查理五世统治着低地国家、新大陆和神圣罗马帝国,而日耳曼地区亦属其中)与教宗,双方势均力敌。冲突愈演愈烈,在神圣罗马帝国的政治气氛之下,酿成宗教战争。

1526年,神圣罗马帝国的三政会在施派尔相商,作出如下协定:在常委会裁决路德的著作属性之前,沃尔姆斯法令不必强制执行,各公国领主可自主决定是否允许路德在领土内传道。到1529年,三政会在施派尔再作商议,推翻了上次的协定,无视各公国及自由城邦的异议。

路德派思想成为分离运动的象征。1530年,查理五世企图压制日益壮大的新教思潮,遂在奥古斯堡召开会议。在会上,菲利普·墨兰顿呈交了一份路德思想的摘要,这份文件史称奥古斯堡认信。几位日耳曼公国领主(后来又有其他国家的国王和诸侯加入)在文件上签字,为“路德派”教会辟领地。这几位诸侯于1531年结盟,施马尔卡尔登联盟成立。宗教战争的双方,即施马卡尔登联盟与查理五世辖下的神圣罗马帝国。

施马尔卡尔登战争结束后,查理五世致力在赢得的领土上推行罗马基督教会的教条。然而,路德派运动所赢得的领土更为辽阔。1577年,路德派运动的第二代继承人搜集整理前人学说,为路德派教会的承传奠下理论根基,这份文件世称《协和信条》。到1580年,前后共十二份认信文(Confessions of faith)都归集为《协同书》,流传至今。

路德与其后继者因圣座于1521年的逐教令被迫离开天主教会,反令点燃宗教变革之火的路德,被尊为宗教改革之父,历史上更被视为新教之父。

Remove ads

教义

信义宗根据圣经认为,上帝创世之先,世界是完美和圣洁的。然而,当亚当及夏娃不服从上帝的命令,屈服于撒旦引诱之后,他们便失去了原有圣洁的形象。信义宗认为上帝的审判临到他们:“你们必定死”(创世纪2:17)。信义宗神学指出,由于亚当及夏娃的原罪,从由那时起,所有的人都在罪孽受孕、出生(诗篇51:5),心里只有恶念(创世纪8:21),“从肉身生的,就是肉身”(约翰福音3:6)。由于所有人均死在罪中与上帝隔绝(以弗所书2:1),他们不能藉自己的努力及行为与上帝和好[4]。信义宗相信耶稣基督是父上帝差来,为要把人类从罪恶与惩罚中买赎回来。信义宗根据圣经认为上帝的儿子耶稣基督为承担“我们众人的罪孽”(以赛亚书53:6),在十字架上把自己献上作赎罪祭,成为众人的赎价(马太福音20:28),因人类的罪的缘故而死,替代罪人死亡(哥林多后书5:21)。信义宗坚信耶稣复活,完全肯定了上帝已接纳耶稣为代罪羔羊的确据(罗马书4:25)。信义宗相信上帝已把所有罪人称义(普世称义),宣告所有罪人因着基督的缘故称义,“因(耶稣)一次的义行,众人也就被称义得生命了”(罗马书5:18)。信义宗认同这是圣经的核心信息,正是教会存在的意义。信义宗相信每个人借着上帝所赐的信心领受这份礼物,而非借着人的善行(以弗所书2:8,9)。路德信仰中所指称义的“信”就是信赖基督及祂救赎的伟大工作,这“信心”紧守上帝在基督里预备的救赎(罗马书3:28;4:5)。信义宗坚信,虽然基督为所有人死,不以信心接受上帝赦罪的人将失去基督为他们赢取的赎罪(约翰福音8:24),“不信的,必被定罪”(马可福音16:16)。[10]

路德教会《施马加登信条》清楚解释“称义”的概念,指出“因信称义”是基督教信仰的核心:

这是第一条,亦是最重要的条款:耶稣基督是我们的上帝和主,他受死,是为我们的过犯;他复活,是为叫我们称义(罗马书4:25)。唯独祂是上帝除去世人罪孽的羔羊(约翰福音1:29),上帝使我们众人的罪孽都归在祂身上(以赛亚书53:6)。世人都犯了罪,却蒙上帝的恩典,因基督的买赎,凭著耶稣的血,就白白地称义(罗马书5:23-25)。由于人必须相信这事,而不能以任何行为、律法或功劳获得它,所以唯独此信称人为义,这是明确的真理…… 即使天、地及今世的事物都要毁灭,在此条款上都不会有甚么退让、妥协,更不会认同任何与此相违背的教导。[11]

Remove ads

信义宗教会藉“五个唯独”(Five Solas)去陈述圣经当中上帝的真理,[12]

- 唯独恩典(Sola gratia)

- 唯独信心(Sola fide)

- 唯独圣经(Sola scriptura)

- 唯独基督(Solus Christus)

- 唯独荣耀上帝(Soli Deo gloria)

马丁路德起初确立了“唯独圣经”(圣经为教会信仰唯一权威)、“唯独恩典”(罪人得救完完全全是上帝所赐的礼物)及“唯独信心”(信心是人接受救恩的唯一方法);其他改革者把这三个“唯独”串连起来,指出圣经表明一切从上帝而来的恩典和真理,都是藉著信心的对象耶稣基督而有的,便成了第四个“唯独”(“唯独基督”);信义宗教会认为信徒要一生“荣耀上帝”(意指让上帝得到赞美)回应上帝的作为,这提倡进一步发展为第五个“唯独”(“唯独荣耀上帝”)。“五个唯独”成为改革时期的重要理据,信义宗认为能以此理据,“凭借各种的辨证,指出了教会在信仰及教义上种种错误”,恢复信仰纯正[13]。

Remove ads

路德宗信徒相信圣经是上帝给所有人无误、完整的启示,在对内牧养和对外宣教当中,教会都强调使用圣经所包含的两大信息,就是“律法”和“福音”,[14]信徒亦须清楚分辨两者。[15]

“律法”宣告在上帝眼中什么是对、什么是错,律法并警告上帝因为罪(意即违背律法[16])要施行惩罚:

律法的主要作用或力量,乃是将遗传罪及其各种后果表现出来,并指示人知道,他的本性如何堕落到极点及如何败坏。[17]

“福音”就是耶稣把人从罪恶中拯救出来的好消息,上帝的拯救表明了祂的爱。信义宗相信整本圣经是以耶稣基督为中心,指出在旧约圣经中上帝屡次应许一位把人从罪恶死亡拯救出来的神圣救赎者。另外上帝在新约圣经中宣告这应许的救赎者“道成肉身”,成为拿撒勒人耶稣:[4][18]

严格来说,福音的内容乃是:要从上帝获得赦罪,人应当相信上帝的儿子 - 我们的主基督 - 曾亲身担负律法的咒诅,补赎偿还我们一切的罪孽,以致唯独藉基督我们再领受上帝恩典,藉信心获得赦罪,脱离死亡及罪的一切刑罚而永享救恩。凡赐安慰和上帝慈悲及恩惠给违反律法者,可严格称为福音,即佳美欢乐的信息:上帝不愿意刑罚罪过,愿因基督的缘故赦免罪。[19]

Remove ads

信义宗认为上帝藉“施恩的工具”给与罪人一切的属灵福分,施恩具就是圣经里的福音信息和两种圣礼:洗礼和圣餐。路德教会认圣礼就是上帝的话语与外在媒介联系起来,借此建立、加强信心,使领受的人罪得赦免。1530年《奥斯堡信条》第五条指出:

因为藉著道和圣礼,好比工具一样,就有圣灵赐给人;祂随时随地照上帝所喜悦的,在听福音之人的心里生出信来;这信,就是说,上帝非因我们自己的功劳,乃因基督的缘故,称那凡相信因基督的缘故得蒙恩宠的人为义。[20]

路德教会认为圣灵藉洗礼这圣礼,向罪人赐下福音,给他们重生(提多书3:5)、除去他们一切的罪(使徒行传2:38)。路德教会相信,当主耶稣应许“信而受洗的必然得救”(马可福音16:16)的时候,已清楚地指出这是洗礼带来的福分。路德会相信洗礼是耶稣为所有人设立的(马太福音28:19),当中包括婴孩(使徒行传2:37-39)。教会认为婴孩和成人都是生而有罪(约翰福音3:6),都需要重生,也都应该借着洗礼得到信心(约翰福音3:5)。[21]

路德宗教会相信所有参与圣餐的人在领受饼和酒时,同时领受主的真身体及真宝血–“基督在没有改变的饼与酒之内,与饼和酒同在,在饼和酒之下”(in, with and under the bread and wine)(哥林多前书10:16)。路德教会坚信,当信徒领受主的真身体和真宝血时,他们也同时得到罪的赦免(马太福音26:28),但未认罪的信徒、非信徒和拒绝承认基督真身体临在于圣餐的人,若领受基督的身体和宝血,只会令他们被定罪:[22][23]

信义宗教会强调,在创世之前,上帝已经拣选了谁人可“在适当的时候藉福音得救”,“并保守他们在信里(Preservation of faith)直至得到永生(罗马书8:29,30)”,但与归正宗教会不同,信义宗教会并不认为上帝预选或拣选谁人受永远惩罚(“预定受罚”),因为《圣经》亦清楚指出,上帝愿意所有人得救(提摩太前书2:4;彼得后书3:9)[25][26][27]

有别于很多新教宗派,信义宗并不认同“千禧论”,即一些声称耶稣基督会在地上统治一个有形国度的千禧年说法。路德教会认为“千禧论”,不论千禧年前论抑或千禧年后论,都没有充分圣经根据,更认为这学说错误地引导信徒把期望建立在一个地上的政治国度之上。(约翰福音18:36)[28][29]

路德改革运动中一条重要的标志性教义主张是“唯独圣经”。信义宗相信,《圣经》是传道与授教的唯一准绳。信义宗也认为,《协同书》是对《圣经》的解释说明。依照传统,信义宗的牧师、教会和教徒均须学习《协和信条》,以理解上帝的话语。神学立场上比较保守的教会很多都自称为“认信路德宗”。虽然路德教会普遍相信《圣经》确切无误,但也有一些信义宗教会认为《圣经》固然为上帝的话语,但却是出于人手的文献,因此不免会有所弊漏。

信义宗认为,基督教会应当合一,基督信仰也只有一个。这种观点植根于信义宗的认信中,因此他们否认宗教改革运动是一场教会分裂运动。

信义宗认为不仅教会,国家、政府,都是上帝所设。“凡掌权的都是上帝所命的”(罗马书13:1)。认为基督徒因为良心的原故,要顺服管辖他们的政府(罗马书13:5),除非政府命令他们不顺从上帝(使徒行传5:29)。[30]

同时,信义宗相信上帝给予教会及国家不同的责任。教会的责任是呼召罪人悔改,宣布赦罪,和鼓励信徒能过合乎上帝心意的生活; 国家的责任是:维持良好的秩序及和平,惩罚犯错的人和安排一切社会大小事务(罗马书13:3,4)让一个国家的公民“可以敬虔端正,平安无事的度日”(提摩太前书2:2)[4]

宗教理念的实践

信义宗强调礼拜仪式的重要性。音乐在传统礼仪中举足轻重。信义宗教会大都设有音乐部,包括唱诗班、手铃乐队、儿童唱诗班,建有钟塔的教堂甚至会组建钟乐队。著名音乐家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫就是虔诚的信义宗教徒,他的作品多为信义宗教会创作。

信义宗也很注重教育,教会中多设儿童部门。信义宗教徒建立了大量主日学、护士学校、小学、神学院和大学。牧师往往使用当地的日常用语。

信义宗相信好行为是信心的表现之一,因此教徒创办了很多慈善组织,遍及国际到地区层面。其中,世界信义宗救济会是全世界最大的慈善组织之一,该组织尤其致力于灾害救济。

教会组织

世界上有很多信义宗教会,他们分别地加入不同的世界信义宗教会组织:

信义宗于1950年代在台宣教初期,即有四国(美国、挪威、丹麦、芬兰)八差会一起合作。

多国差因政策等原因已不再教会里,大多信义宗教会会各自独立发展,渐渐形成新的总会。

目前在台湾的信义宗教会,共有六个总会如下︰

- 基督教台湾信义会:成立于1954年,在全台各县市均有分堂。其母会为丹麦差会、挪威差会以及美国福音路德会。

- 中华基督教信义会(中国基督教信义会):成立于西元1958年,先在桃竹苗地区,后向台北都会区工作。由北美路德信友教会捐助成立。

- 台湾中国基督教信义会:成立于1960年,在台北都会区、宜兰县、桃园市工作。由挪威信义差会设立。

- 中华基督教福音信义会:成立于1973年,在中部地区(台中市)工作。由挪威福音信义教会设立。

- 中华民国台湾基督教信义会:成立于1977年,先在屏东县,后在高雄市、台北都会区、新竹市工作。设有“沐恩之家”,从事福音戒毒;现由路加传道会管理。由芬兰差会(Finnish Evangelical Lutheran Mission)捐助成立。

- 中华福音道路德会:由美国密苏里州路德会(Lutehran Church Missouri Synod;LCMS)之差会创建,自1951年开始工作起,即独自发展。在嘉义县成立的“协同中学”,为少数基督教中学之一。

教徒数目

全球信义宗教会约有8000万至1亿信徒。[34]这里的统计,包括了所有名义上的信义宗教徒,他们不一定归属于某个具体的教会。信义宗现时是芬兰、挪威、丹麦及冰岛的国教。2000年之前,信义宗亦是瑞典的国教,但其后瑞典修法,取消了信义宗在瑞典的国教地位。

普世教会合一运动

信义宗世界联盟(Lutheran World Federation)目前在普世教会运动方面进行多项对话:[35]

对于支持“教会合一运动”的人来说,信义宗与圣公宗(即英国国教会及其相关教会)之间的对话一直是成果丰硕的一环。一份名为《更深认识》(On Closer Acquaintance)的报告指出,信义宗与圣公宗是“基督宗教中最亲近的合一伙伴”。在“称义”这一核心教义上,圣公宗的国际协商委员会(Anglican Consultative Council, ACC)表示:“圣公宗与信义宗对上主使人称义的恩典有共同理解……我们被主视为义人,并在祂面前成为义人,完全是因著我们的主与救主耶稣基督的功劳,藉著恩典与信心,而不是靠我们的行为或功德。”[36][37]

支持信义宗-圣公宗对话的人指出,历史上英国国教会与欧洲一些君主制国家的国教(多为信义宗)一直保持友好关系。这种关系部分来自王室之间的婚姻联盟,例如英国维多利亚女王的后代与欧洲新教王室的通婚(她的丈夫阿尔伯特亲王就是信义宗信徒)。由于英国法律至今仍规定君主不得为天主教徒,历史上为了促进国际联盟与避免战争,英国王室成员倾向与德国、荷兰、斯堪的纳维亚等地的信义宗或改革宗王室通婚。此外,圣公宗与信义宗在教义上有许多共识,尤其在主流教会之间,这有助于彼此关系的稳定。两者都保留了完整的礼仪传统(即正式的宗教仪式),这一点也促进了交流。事实上,他们的礼仪文本在措辞上与天主教弥撒非常相似,使得跨教派参与者能感受到熟悉与亲切。

在20世纪末,成立了“鲍渥共融”(Porvoo Communion),使英格兰、苏格兰、威尔斯、爱尔兰的圣公宗教会,以及葡萄牙与西班牙的主教教会,与英国信义宗、斯堪的纳维亚(冰岛、丹麦、芬兰、挪威、瑞典)及波罗的海三国(爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)[38]的信义宗教会建立了完全共融关系。2001年,加拿大圣公会与加拿大福音信义会透过《滑铁卢宣言》(Waterloo Declaration)达成完全共融;[39]美国圣公会与美国福音信义会则透过《共同使命呼召》(Called to Common Mission)建立了同样的关系。[40]此外,部分教会省份与较小宗派(如旧天主教会)也达成了共融协议,例如1931年的《波恩协议》(Bonn Agreement)。

世界信义宗联会及天主教会自1965年成立了工作小组尝试修补两教派间的宗教裂痕及展开对话。及至1997年2月,世界信义宗联会与天主教会发表《关于称义教义的联合声明》,惟双方仍存在分歧,声明亦未得到天主教教廷的认可[41]。在1999年10月31日,双方在德国奥格斯堡签署文件确认《关于称义教义的联合声明》(Joint Declaration on the Doctrine of Justification)。[42][注 1]

许多遵循认信路德宗教义的教会,对于普世教会合一运动持审慎甚至反对态度。他们认为,若在圣经教义上存在分歧,就不应进行联合崇拜或属灵合作,以免模糊信仰的真理。在认信路德宗的理解中,“教会团契”不只是人际互动,而是建立在共同信仰上的属灵连结。因此,只有在教义一致的前提下,信徒才会在公开崇拜、圣餐、祈祷与教会事工中表达团契。这种立场并非出于排斥他人,而是源自对《圣经》教导的忠诚。当教会中出现错误教导时,信徒应以爱心与耐心劝戒,希望对方悔改并恢复团契。但若错误被坚持甚至公开宣扬,则需划清界线,以保护整体教会的信仰纯正。

我们相信那些在圣经的教义上合一并承认信仰一致的信徒,在情况许可下(以弗所书4:3),他们可借着联合崇拜、传扬福音、参与圣餐、祈祷及教会工作,显示他们之间的团契。上帝指示信徒不要参与那些容许、支持或维护错误教导的团契(约翰二书10:11)。当谬误在教会中出现,基督徒应耐心地劝戒那些犯错的人,尝试保存团契,希望他们能从谬误中改正过来(提摩太后书2:25,26;提多书3:10)。但上帝命令信徒不要和那些坚持及持守错误观点或信念的人一同参与教会的团契(罗马书16:17,18)。[46]

其中一代表性的例子是美国的密苏里路德会(Lutheran Church–Missouri Synod,简称 LCMS)。这个教派明确规定其牧师不得与其他宗教或教派共同举行礼拜或祈祷活动。LCMS 的立场是:如果两个教会在教义上有分歧,那么彼此建立“教会团契”或合并,是违背《圣经》对教会合一的教导。至于另外两大国际信义宗合一组织,包括国际路德会与世界路德宗认信联会,[47]则对信义宗世界联盟与天主教会签署的《联合声明》普遍持否定态度,认为签署双方在信仰最核心的“救恩”问题上,依然各说各话:[48][49][50][51]

有评论指出,“称义”教义的根本分歧并未真正解决。信义宗传统(特别是认信路德宗)主张“唯独信心”(sola fide)是人得称义的唯一途径,而天主教则强调信心与善行的结合。《称义教义联合声明》在此关键问题上采取模糊处理,未能厘清双方的神学差异。此外,教宗在该声明签署后不久宣布恢复“大赦”制度,引发进一步的神学矛盾。对信义宗而言,大赦正是宗教改革爆发的导火线之一——马丁路德当年正是因反对贩售大赦而撰写《九十五条论纲》。如今天主教仍维持此制度,评论者质疑:这是否显示天主教在救恩观上并未真正改变?这些现象也引发对信义宗身份诚信的反思。评论者挑战那些支持《联合声明》的信义宗人士:若他们接受天主教仍实行大赦的立场,是否还能诚实地自称为“信义宗”?这不仅是对教义一致性的质疑,更是一种对信仰忠诚度的呼吁。[51]

注释

参考文献

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads