热门问题

时间线

聊天

视角

政体

维基数据有关政府组织形式或类别的元类 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

政体(英语:forms of government)是国家的政治、统治形态,即国家政治体系运作的形式。一般用来指涉一个国家政府的组织结构和管理体制,在不同的历史时期,不同的国家和地域,政治体制都不尽相同。

Remove ads

概要

历史

对于政体理论的比较研究主要集中在西方。从古希腊时期各种样式的城邦制度,一直到启蒙运动后的制度实践,各种体制纷繁登场;从柏拉图到亚里士多德,再到密尔,西方政治思想家们对国家政体进行了长期的总结和研究。

西方对政体理论的系统阐释可以追溯到古希腊时期,在希罗多德(约前484年-前425年) 的《历史》中,就曾经提到波斯讨论过独裁、寡头与民主三种政体的优劣。柏拉图在早年所写的《理想国》中提出了五种政体周期循环的理论:分别是精英政体、勋阀政体(斯巴达-克里特政体或译作或权门政体)、寡头政体、平民政体、僭主政体。五种政体循环更替。在精英政体,有高贵灵魂的统治阶级不拥有私人财产,但原本能拥有资产的被统治阶级子孙,经由教育、学习、建立功积进入统治阶层,导致政府素质下降,统治圈产生私有财产,从而退化为勋阀政体;勋阀政体对战绩、荣誉和金钱的迷恋,导致少数人聚敛大量财富,从而退化成寡头政体;寡头政体以财产决定地位,导致穷人对富人的憎恨,从而平民政体取代寡头政体;由于平民政体过度崇尚自由,导致秩序丧失,道德沦丧,使得有了极权政治产生的土壤,从而僭主政体取代了平民政体;僭主政体完全凭僭主的意志行事,极权的专制走到尽头又使贵族政体有了产生的可能。[2]柏拉图在晚年时,在其《政治家篇》中重新提出了整体的分类观点。首先根据统治者人数将政体分为由一人统治的君主政体,由少数人统治的贵族政体和多数人统治的平民政体;然后根据是否实行法治,与这三种政体一一对应,分别产生僭主政体、寡头政体和暴民政体。柏拉图认为,“一人专制的政府,如果只根据好的成文法律来统治,就是六种政体中最好的;可是,如果他不根据法律,那就是最无情的,对他的国民的压迫也是最厉害的[3]:19。”在《法律篇》中,柏拉图又提出了混合政体的理论。他将政体分为两大类,一种是君主制,一种是民主制。大多数国家都是这两种政体的不同程度的结合[3]:22。

师承于柏拉图的亚里士多德认为政体是一切政治组织的依据。在他的著作《政治学》中,亚里士多德按照统治者人数将政体分为君主政体、贵族政体、共和政体;再根据施政目的,从这三种政体中产生出三种变态政体:僭主政体、寡头政体和平民政体。分类依据则是贫富和阶级差别[4]。亚里士多德理想中的政体是道德上追求善,共和制为形式,以法治为手段[1]。

随着罗马共和国的强大,以西塞罗为代表的思想家们将政体理论又向前推进了一大步。西塞罗在《论共和国》中界定了国家的概念,将政体分为一人统治国家的君主制、少数选举出来的人统治国家的贵族制,以及由人民自己掌握的民主制。他同时认为最好的政体就是这三种政体“均衡地混合而成”,并且认为罗马共和国就是理想政体形式的体现。

托马斯·阿奎那重新解释了亚里士多德的政治哲学思想,将政体按照统治者的施政目的和人数多少进行划分。为治下的人民谋求幸福的统治是正义的,依统治者人数多少依次为:君主政体、贵族政体、平民政体;不是为人民谋求幸福的统治是不义的,依统治者人数多少依次为:暴君政体、寡头政体、民主政体;而平民通过人数上的优势压迫富人,则是暴民政体。而阿奎那认为最好的政体是君主政体,而最坏的政体则是暴君政体[5]。

启蒙运动之后,政体理论上划时代的建树人物是法国思想家让·布丹。他根据掌握国家主权的人数多寡,将政体分为君主政体、贵族政体和民主政体。他认为法国的君主政体是最好的政体,把君主政体按照君主行使权力的方式分为王朝君主制(或者称作正宗的君主制)、领主君主制和暴君制。这种划分的意义在于将世俗政治权威置于了神法和自然法的规范下,认为只有这样,人民才能真正享有财产和自由,并且自愿服从主权者的权威[1]。

此后,托马斯·霍布斯才完全摆脱了伦理、道德和宗教的约束,以社会契约为基础,按照主权的归属将政体分为一人掌握主权的君主政体、议会式的贵族政体以及全体臣民大会掌权的民主政体。霍布斯放弃了对理想政体的探讨,认为人性的自私不可能让统治者放弃私利而只谋求公共利益,只有私人利益与公共利益统一的地方,公共利益才会被增进。他认为这只有绝对君主制才能够实现[6]。

约翰·洛克认为政体应该取决于立法权的归属,因此他将政体分为由社会大多数人掌握立法权并通过委任官员执行法律的纯粹的民主政体;立法权归属于少数选举产生的人或他们的继承人的寡头政体;立法权归于一人的君主政体(还可以分为世袭君主制和选任君主制);立法权由多数人交给少数人或一人行使,然后收回立法权重新交给所选出的人称之为混合政体[7]。

孟德斯鸠在《论法的精神》中按照统治权的归属将政体分为共和政体(又分为民主政体和贵族政体)、君主政体(孟德斯鸠所说的其实是英国的君主立宪制)和专制政体[8]:16。同时,孟德斯鸠认为每种政体都有自己的原则,共和政体需要品德;君主政体需要荣誉;专制政体需要恐怖[8]:19-29。政体的腐化来自于原则的腐化。政体的稳定取决于地域范围的大小,小国适合于共和政体,中等国家适合于君主政体,大帝国则适合于专制君主政体[8]:126。

与孟德斯鸠同时代的法国思想家卢梭则按照政府成员人数多寡将政体分为:大多数人掌握政府的民主制;委托给少数人掌握的贵族制(又可分为自然的贵族制、选举的贵族制,世袭的贵族制);以及委托在一个行政官手里的君主制。卢梭认为世袭的贵族制是最坏的,而真正的民主制仅仅是一种理想,不可能也无必要实现,因此选举的贵族制(实际上是贵族共和制)才是实际上最好的。因为选举的贵族制可以选出精英来保证政治修明,少数人的讨论更有效率,而且有利于立法权和行政权的有效区分[9]。

Remove ads

现代政体理论基础

在理论上和技术上对于政治体制的研究是属于政治学的一门子领域,被称为比较政治学[10]。

由于比较政治学是专门性的,学者们仍缺乏一种针对所有形式的政府的广泛研究。学者间也争论是否有可能建立起一个广泛的政权分类系统。在政府比较上最传统的也是最常用的方法是二分法(例如民主与专制,而这并不是一种类型学),大多数学者倾向于研究并比较两种或三种不同的政权形式。或许唯一例外的是专家们对于选举制度的比较,他们使用大量的资料和数学来计算何种形式的选举制度能产生最稳定、持久、和最能代表民意的政权。

大多数比较都是针对特定制度的研究。一些人则研究政权的形式与其正当性之间的联系(例如民族主义、经济体系)。目前在比较政治学上的主要辩论之一是对于总统与国会之间互相抗衡的稳定性。另一个辩论则是民主是否会促进经济发展。

其他的学者,例如制度架构的专家,则尝试设计新的政权形式。例如艾伦·李帕特替民主政治设计了一种新的解决制度,称为协商民主,这种形式的民主政府能够分割为几个社会(文化、种族、政权、意识形态等等),在单一的政权下表达每个社会的民意,以避免冲突或分裂。

简言之,分类政府的形式是相当复杂的。每个政治共同体都是独一无二的,并且都在不同的权力架构和社会结构下运作。也因此,世界上的政府形式数量几乎和存在的社会一样多。

Remove ads

政体类型

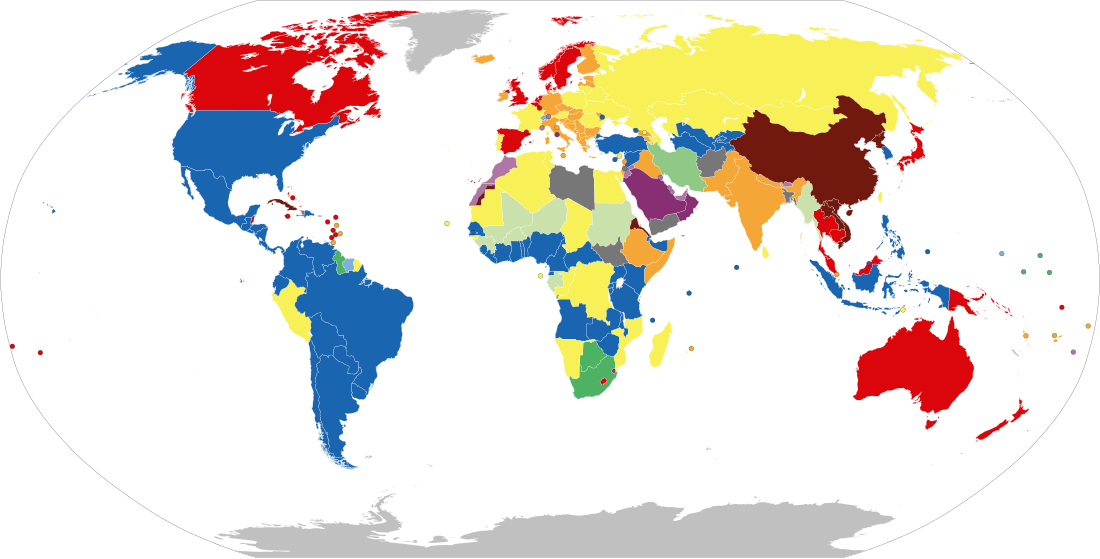

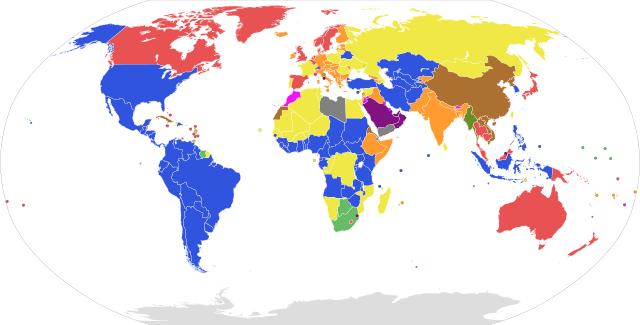

议会制共和国家,由内阁掌握实权。

选举行政总统的议会制共和国家,由总统掌握实权。

总统制共和国家,由总统掌握实权。

半总统制共和国家,由总统和独立于总统的内阁分享权力。

议会制君主立宪制国家,君主本身并没有实权。

二元制君主立宪制国家,君主本身拥有一定实权且有弱势的议会。

君主专制的国家。

一党执政的国家。

军政府独裁统治的国家。

不符合上述的国家。

自古以来,人们一直试图对纷繁复杂的政体类型进行概括和分类,但是研究者在政体的视角和研究方法上各不相同,因此一直无法达成一致的结论[1]。

希罗多德和亚里士多德都根据执政者的人数来划分。到了近代,随着国家政体日趋复杂,政治学家们在此基础上,根据最高掌权者的产生方式,任职期限以及国家与政府的结合程度对政体进行更精细的分类。比较具有代表性的是美国政治学家约翰·威廉·柏杰斯的政体分类标准[11]:

- 根据主权机关与政府机关有无区别分为直接政府(直接民主制)和间接政府(间接民主制)

- 根据国家元首的产生方式分为世袭政府和选任政府

- 根据行政与立法部门的关系分为内阁制和总统制

- 根据政府机关的职权集散分为单一制(又称集权政府)和联邦制(又称分权政府)

- 根据国家联盟的职权又可分为邦联制

塞缪尔·亨廷顿则从发展政治学角度,先依照政治参与程度从低到高将政体分为传统型、过渡型和现代型,再根据制度化和政治参与之间比率高低分为公民型和普力夺型(praetorian)[12]:74,177-178。二者结合则产生,公民政体中的建制型、辉格型和参与性;普力夺政体有寡头型、激进型和群众型[12]:73-75。

也有学者按照统治性质将政体分为动员的、神权的、官僚的和和解的。或者按照现代化程度不同分为英美式的、欧洲大陆式的、前工业化或半工业化式的、集权式的[1]。

传统上一般将政体分为君主制和共和制。但是现代的政体中,一些国家的君主制政体已经变成了议会君主制,君主只有虚位;而在另一些国家,虽然是共和政体,但是权力却集中在一人手里。这使得君主制和共和制的唯一区别就是是否存在君主,因而君主制和共和制的划分方法受到了越来越多的批评[13]。因此现代西方学界通常先假设一个连续体,一端是纯粹的民主政体,例如古希腊的城邦,靠近这一端的是大多数的发达国家;另一端是极权政体(又称全能政体),例如纳粹德国,靠近这一端的是社会主义国家,其它国家的现实政体则处在这一连续体中间的某个位置上。此外,大多数第三世界国家则被归入威权政体。划分的标准主要包括政府对社会思想与经济活动的控制程度,意识形态是否多元性,民众对政府政策的影响范围和程度。[1]。而由于“民主”与“极权”所带有的强烈的意识形态色彩,为增强学术意义,也有学者主张用大众政府(popular government)或多头政体(polyarchy)来代替“民主政体”[14]。

Remove ads

一个国家采取何种政体,与社会各阶层在国家政治经济中的地位有关,也同时受到社会所处的自然环境,历史传统,民族构成的制约。同样是封建制的国家,其政体可能是君主制,也可能是共和制。而不同性质的国家也可能采用相通的政体,例如古希腊是共和制,现代很多资本主义国家也是共和制。

现代国家政体主要包括君主立宪制和共和制。君主立宪制又可以分为二元制君主立宪制和议会制君主立宪制;共和制包括议会共和制、总统制、半总统制、委员会制和一党执政制。以下只是人们通常对政治体制的一些分别:

- 传统(部落或家族) 或 现代(官僚政治)

- 单一性的(

义大利、

义大利、 法国 ) 或 非单一性的(

法国 ) 或 非单一性的( 俄罗斯、

俄罗斯、 巴西 )

巴西 ) - 独裁(

中华人民共和国、

中华人民共和国、 朝鲜 ) 或 民主(

朝鲜 ) 或 民主(  日本、

日本、 挪威 )

挪威 ) - 选举(

芬兰 )、没有选举(

芬兰 )、没有选举(  沙乌地阿拉伯 )、世袭制(

沙乌地阿拉伯 )、世袭制(  文莱 )、选举君主制(

文莱 )、选举君主制(  梵蒂冈 )

梵蒂冈 ) - 直接(

印度尼西亚 )或非直接的选举(

印度尼西亚 )或非直接的选举(  美国 的选举人团制度)

美国 的选举人团制度) - 政教分离的(

阿尔巴尼亚 )或政教一体的(

阿尔巴尼亚 )或政教一体的(  伊朗 )

伊朗 ) - 权力分割的架构(

英国 )或没有权力分割的架构(藤森统治下的

英国 )或没有权力分割的架构(藤森统治下的  秘鲁及穆加贝统治下的

秘鲁及穆加贝统治下的  辛巴威 )

辛巴威 ) - 议会共和制(

保加利亚 )、总统制(

保加利亚 )、总统制(  哈萨克斯坦 )、半总统制(

哈萨克斯坦 )、半总统制( 蒙古国)、君主立宪制(

蒙古国)、君主立宪制(  柬埔寨、

柬埔寨、 马来西亚 )、君主专制(

马来西亚 )、君主专制( 沙乌地阿拉伯)、二元君主制(

沙乌地阿拉伯)、二元君主制( 摩洛哥)、委员制(

摩洛哥)、委员制( 瑞士)

瑞士) - 掌握执政权力的人数(

瑞士 7人、

瑞士 7人、  波黑 3人、

波黑 3人、  法国 2人、

法国 2人、  美国 1人、

美国 1人、  中华人民共和国 1人[a])

中华人民共和国 1人[a]) - 立法权力的架构(独裁、一院制、两院制)

- 议会里的联盟或政党议员数量

- 联邦制(

奈及利亚 ) 或 单一制(

奈及利亚 ) 或 单一制(  韩国 )

韩国 ) - 选举制度的规定:

- 经济体系类型

- 普遍的意识形态和文化

- 强大的制度运作能力(

义大利 ) 或 虚弱的制度运作能力(

义大利 ) 或 虚弱的制度运作能力(  索马里 )

索马里 ) - 合法的(

乌克兰 ) 或 非合法的(

乌克兰 ) 或 非合法的(  伊斯兰国 )

伊斯兰国 ) - 事实上的(有效控制)(

中华民国政府有效控制台澎金马地区 )(

中华民国政府有效控制台澎金马地区 )(  中华人民共和国政府有效控制中国大陆 ) 或 法律上的(名义上的政府权力)(《中华民国宪法》和《中华人民共和国宪法》皆列明:中国大陆和台湾为本国的领土)

中华人民共和国政府有效控制中国大陆 ) 或 法律上的(名义上的政府权力)(《中华民国宪法》和《中华人民共和国宪法》皆列明:中国大陆和台湾为本国的领土) - 主权(

丹麦 )、半主权(

丹麦 )、半主权(  格陵兰 )、非主权(

格陵兰 )、非主权( 萨克森、

萨克森、  科罗拉多州 )、自主权(

科罗拉多州 )、自主权(  香港、

香港、  澳门 )。

澳门 )。

Remove ads

其他经验和概念上的问题

在表面上,要辨识一个政府的体制似乎不是件难事,大多数人会说美国是一个民主国家,而前苏联是一个专制国家。不过,如同Kopstein和Lichbach所说的[22]:4,要定义一个政权是相当不容易的。要辨识某种形式的政府的必要条件时更是困难,“辨认一个国家的政府形式”与“确认其形式的必要条件”是不同的。举例而言,如果要定义民主的必要条件,许多人或许会说“选举”,但事实上前苏联和美国的公民都可以投票选举他们当地的行政官员。这种比较的问题在于大多数人都不会接受其标准,因为那与他们所认知到的事实相差太远了,大多数人也不会因此而将前苏联视为是和美国一样的民主国家,也因此这种比较概念的用途便大打折扣。

有几种方法或许能帮助消除这种辨认国家政府形式与确认形式的必要条件之间的问题。其中一种方法便是去考虑一个政府形式的充分和必要的特色。那么在针对如上述及苏联的问题时,我们便能说“选举是必要的,但光有选举并不代表就是民主”或者“这种选举并非由民主构成的”。

另一个可能的方法是进一步说明每个政权的条件本质,在美国与苏联的例子里,两个国家都实行选举,但两个政权的差别在于苏联实行的是一党专政,直到苏联共产党总书记戈巴契夫1985年上台以前,所有苏联共产党以外的政党(和候选人)都是非法的。相较之下,美国拥有确实的两党制度,政党需受到政府管制,但并不会禁止其存在,除此之外,在美国产生的两党制度结构是由于多党制度的缺点而自然产生的,并非是原本制度所规定的,而且一些影响力有限的小政党(例如美国自由党)也依然存在。

另一个问题是有些政治系统是由社会或经济运动所创造的,这些运动在酝酿成熟后会成立特定的政党执政。这些运动也可被视为政府的形式,一些例子包括:

- 或许最显著的例子是共产主义的运动。在共产主义的例子里,也显示了这些运动所创造的政治制度可能会与原先其起源的社会和经济意识形态有所差异。这可能造成原先那些意识形态的支持者反对那些运动所创造的政治制度。举例而言,一些标榜为托洛茨基主义或共产主义的人也时常反对20世纪的共产主义国家。

- 伊斯兰主义也时常被举出作为牵涉到政府形式的运动。许多伊斯兰世界的国家的确以伊斯兰来作为国家的名称。不过,这些政府在实际上则会利用不同机制的权力手段(例如借债和诉诸于民族主义)。这表示了没有单一的政府形式能被定义为“伊斯兰”政府。也因此伊斯兰在政治运动上其实是一个松散的政治实践团体,而不是一个完整的政治运动。

- 许多其他人民运动的基础原则也大量牵扯到政府的形式,这些运动支持特定的政府形式,并且会在他们取得权力后加以实现。例如生态民主(Bioregional democracy)便是追求环保的绿色政治所主张的概念。

Remove ads

注释

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads