热门问题

时间线

聊天

视角

上海市 (中華民國)

中華民國曾設立的一級行政區 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

上海市,通称上海(邮政式拼音:Shanghai[1];威妥玛拼音:Shang-hai[注 1]),简称“沪”。曾是中华民国在中国大陆所设立的12个院辖市之一,当时是远东暨亚洲最大的城市,同时也是中国最重要的商埠与工业中心,[2][3]有“东方巴黎”之称。[4]曾被时任国民政府主席的蒋中正称为“中外观瞻之所系”。[5][2]

1927年上海县与周围数县合并设上海特别市,脱离江苏省成为院辖市,[6]之后逐步成为中国经济中心。1932年一·二八事变,经谈判后中日双方签署停战协定,上海遂成非军事化地区。1937年淞沪会战,日军占领上海华界及部分公共租界,并先后扶植上海市大道政府等政权。

1945年抗战胜利后,国民政府复员上海,结束长期存在的租界制度。[7][8]中国共产党在东北重燃战火随即第二次国共内战爆发。战后上海经济遭到重创,国共内战重燃后,因战事造成的通货膨胀加剧,物价飞涨。[9]1948年,中华民国政府推行金圆券经济改革失败,上海经济进一步崩溃。[10]

1949年5月,解放军发起上海战役,经数日鏖战,于5月27日控制全上海市,中央政府将部分资产与人员迁往台湾。5月28日,上海市政府停止运作,代理市长赵祖康向中共任命的市长陈毅移交政权。

Remove ads

历史沿革

民国16年(1927年)3月29日,武汉国民政府在上海租界以外地区设上海特别市,[6]并设上海特别市临时市政府管辖上海特别市,同时将原属江苏省的上海县、宝山县17市乡并入,总面积494平方公里,上海正式脱离江苏省管辖,直属行政院。四一二事变后上海特别市临时市政府实际停止运作,最终由中国国民党上海临时政治委员会接管。

中华民国国民政府(以下简称国民政府)成立后,上海特别市政府于1927年7月7日依《上海特别市暂行条例》正式成立。随后,《上海特别市组织法》和《上海市组织法》的颁布,逐步确立了市、区两级行政管理体系。

因为紧邻中华民国首都南京,加之为对外贸易中心,故而大批金融机构包括四大银行均将总部设立于上海,其全国经济与金融中心地位更加巩固。又因南京被确定为中华民国首都,原来大批聚集于北平、天津的政客纷纷南下,其中很多都选择在上海租界中定居。上海无论租界还是华界在此后黄金十年内均得到飞速发展。

1930年5月,国民政府发布《上海市组织法》,将上海特别市改为上海市,并于同年7月成立上海市政府。

Remove ads

民国20年(1931年)九一八事变后,中国民间的反日情绪高涨,日本方面声称将采取自卫手段保护日侨利益。民国21年(1932年)1月18日,在毗邻上海公共租界东区(杨树浦)的华界马玉山路三友实业社门外,途经的日本僧人因纷争被工厂纠察队殴打致死,是为日僧事件,日本侨民大肆报复,焚毁三友实业社,砍死租界华人巡捕,袭击华人商店。1月28日23时30分,日军海军陆战队从北四川路向西占领淞沪铁路防线,在天通庵车站遇到国民革命军第十九路军的猛烈抵抗。1月29日凌晨,日机轰炸闸北华界,宝山路584号商务印书馆及东方图书馆(中国最大的私人图书馆,藏书超过三十万册)均被炸毁。中日两国在上海闸北区激烈的军事冲突持续时间长达一个多月,日方投入总兵力达三个师团七万人,中方张治中指挥的第五军也加入上海作战,甚至南京国民政府也暂时迁移到洛阳,以示决不屈服(年底才迁回南京)。直到3月2日,由于日军在太仓浏河登陆,中国军队形成腹背受敌的局面,于是开始撤军,次日宣布停战。5月5日,中日签署《淞沪停战协定》。日军返回战前防区(上海公共租界北区、东区及其越界筑路地带),国军暂留现驻地(京沪铁路上的安亭镇至长江边的浒浦一线),上海非军事化。闸北华界的商号被毁达4204家,房屋被毁1.97万户,史称一·二八事变。

民国26年(1937年)8月13日淞沪会战爆发,全面抗战开始,蒋中正调动大约70万中国军队(包括他的大部分精锐部队),在上海附近与日军展开长达3个月的激战[11]。虽然国民革命军付出了极大的代价,但最终仍被实力占优势的日本军队给击败,日军占领上海除租界以外的全部地区。在淞沪会战期间,原先繁华的闸北、南市市面受到严重破坏,华界基本沦为贫民区。而上海公共租界的北半部,即今虹口、杨浦两区作为日军防区和日本势力范围,和华界一样受到重创。同济大学(吴淞)、复旦大学(江湾)、上海法学院等均遭轰炸。而上海法租界和苏州河以南的上海公共租界因为独特的情况,则产生了长达四年多孤岛时期。1938年10月,上海市改称上海特别市。[12]至民国30年(1941年)太平洋战争爆发后,日军开始占领租界,自民国32年(1943年)起,租界不复存在。[13][7]

Remove ads

民国34年(1945年)抗战胜利,上海市光复,国民政府从日军手中接管上海。战事刚结束没多久,民国35年(1946年)国民政府统领的国民革命军和中国共产党领导的东北民主联军在东北爆发大规模冲突,战斗起初在东北进行,对上海尚未造成影响。但是随著战事扩大,战争造成的经济负担增加,经济逐步崩溃。[10]上海经济陷入崩溃,物价飞涨,[9]民国37年(1948年)政府推行的经济及币制改革也以失败告终。年底,国军、解放军在徐州附近一带进行的徐蚌会战,此役国军折损了近60万大军,解放军攻占长江中、下游以北的广大地区。国军在华东、中原战场上的主要兵力丧失殆尽,首都南京及金融中心上海处于解放军的直接威胁之下。

民国38年(1949年)4月20日夜,中国人民解放军发起京沪杭战役(渡江战役),并于22日凌晨成功切开国军长江下游防线。23日,解放军占领南京,而中华民国政府则迁都广州。在上海,国军依托25万军队及众多工事固守。解放军决定避免直接进攻市区,以减少损失,并推迟进攻时间至5月10日后,集结兵力准备采用钳形攻势包围上海。

解放军分南北两线展开外围攻势,北线部队逐步击破吴淞、月浦等地国军防线,南线则进占浦东周边重镇并切断国军物资运输路线。经数日激战,解放军突破国军主阵地,封锁高桥以东海面,迫使国军主力收缩至吴淞口及市区周边。至此,国军外围防御体系被彻底瓦解。

5月23日夜,解放军展开对上海市区的总攻。25日,国军守军大规模投降,包括淞沪警备副司令刘昌义及多支部队。27日下午,解放军完全占领上海市区。28日,上海市政府停止办公,代理市长赵祖康向中共任命的上海市长陈毅移交政权。同日,上海市人民政府在上海市政府原址正式成立。[14]

Remove ads

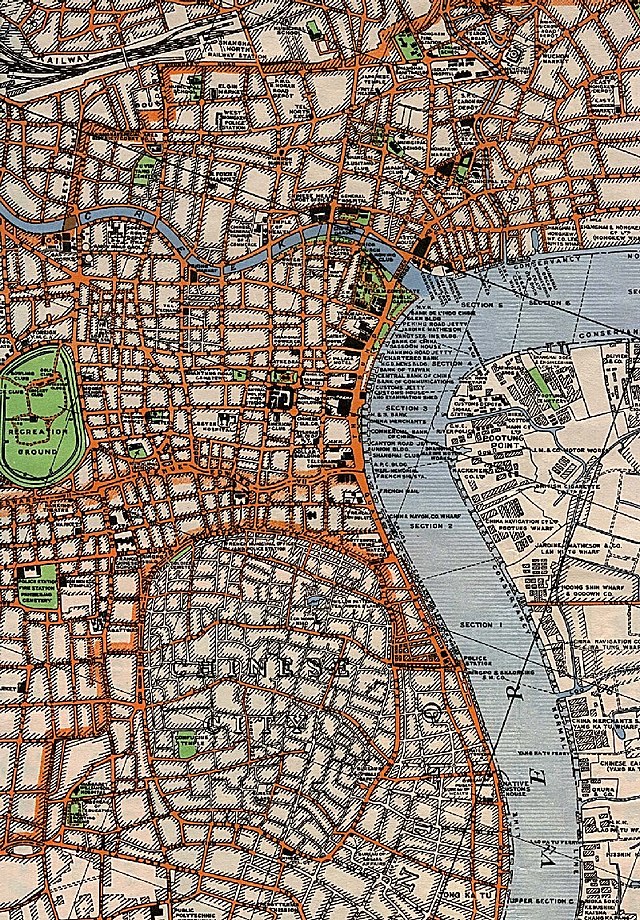

影像

行政区划

从上海特别市到上海市,虽期间市界多有变动,但其大概都是在浦江东西两岸,面积为617平方公里[15]

民国14年(1925年)2月,由上海市董组成的自治会及特别临时市议会草拟了《淞沪特别市公约》,拟定特别市区域包括上海、宝山、川沙3县全境,以及南汇县属远北市、太仓市属浏河市,共8市、32乡。[16]:102但并未得到北洋政府的批准。[17]:31

民国15年(1926年)5月,军阀孙传芳在上海县龙华镇设立淞沪商埠督办公署,宣布以上海县全境,宝山县吴淞、高桥、殷行、江湾、真如、彭浦等共25个市乡的范围为商埠的区域。

民国16年(1927年)5月7日,国民党中央政治会议第89次会议议决通过并公布《上海特别市暂行条例》,《条例》第四条规定“以上海、宝山两县所属原有立淞沪地区为特别市行政范围”[18],包括上海县全境,宝山县的一半,以及松江、青浦、南汇3县的各一小部分。由于上海县为当时江苏省最富庶的县之一,若将整个上海县划入上海特别市,会给江苏省财政税收带来很大的影响。因此,江苏省及上海县方面一直不同意将上海县全部划属上海市。为此,国民政府相关部局、江苏省政府、上海特别市政府于民国17年(1928年)3月15日、16日在南京共同商讨相关问题,最终达成共识。江苏省政府同意将上海县属上海市、闸北市、蒲淞市、洋泾市、引翔港乡、法华乡、漕河泾乡、高行乡、陆行乡、塘桥乡、杨思乡和宝山县属吴淞乡、殷行乡、江湾乡、彭浦乡、真如乡、高桥乡等17市乡行政权完全移交上海特别市政府。暂缓接收上海县属陈行乡、塘湾乡、北桥乡、颛桥乡、马桥乡、闵行乡、曹行乡、三林乡,南汇县属周浦市,松江县、青浦县属七宝乡,松江县属莘庄乡,宝山县属杨行乡、大场乡,“待事业进展有接收必要时,再行呈报国府,并商请江苏省政府令饬各该县将治权移交。”[19]:32由此,上海特别市的实际行政区域大大缩小,总面积为494.69平方公里(不含租界)。

抗战胜利后,原属宝山县大场乡划入。民国35年(1946年),上海市请将尚未接收之各市乡移交管辖,但实际上并未移交。民国37年(1948年),经过上海、江苏2省市的多次商谈,上海市苏州河以南的西界,以南北向的小涞塘、竹港等河流为准。

Remove ads

民国16年(西元1927年)7月7日上海特别市成立。南京国民政府原打算将宝山县大场、杨行2乡;松江、青浦2县所属七宝乡一部;松江县属莘庄乡一部;南汇县属周浦乡一部以及上海县的部分地区共计31个乡区划给上海特别市。但在民国17年(1928年)7月上海特别市接管江苏省各乡时,与江苏省发生争执,后经行政院调停,上海特别市暂先接收上海县属上海市、蒲淞市、洋泾市、引翔港乡、法华乡、漕河泾乡、高行乡、陆行乡、塘桥乡、杨思乡和宝山县闸北市、吴淞乡、殷行乡、江湾乡、彭浦乡、真如乡、高桥乡等17市乡,并宣布公共租界及法租界为特别区。翌年7月1日,改17市乡为区,上海始有区一级建置。[12][20]

民国26年(1937年)11月上海沦陷。1938年10月,日本占领当局将华界和苏州河北的上海公共租界划为南市、沪北、沪西、浦东北、浦东西及市中心等6个区。12月,江苏省川沙、南汇、奉贤、崇明、宝山、嘉定等县和上海县浦西地区划归汪兆铭政权上海市政府管辖。1943年,英、美、法交回在沪租界后,上海特别市政府将公共租界与法租界改为第一和第八区,将原6个区改为第二至第七区,并且分辖区为市区、郊区、县区三档。市区包括原租界、南市、闸北、沪西等;郊区包括江湾、真如、洋泾、浦东南、浦东北等;县区包括南汇、奉贤、川沙、嘉定、宝山、崇明等。上海特别市政府又在市区与郊区设立32个警区。[12]

民国34年(1945年)8月,上海光复后,按照原31警区管辖范围设置29区(第二十七区马桥、第二十八区塘湾还属上海县)。另外上海市政府又将各县交还江苏省管辖。而原隶属于宝山县、1928年时上海未能顺利接收的大场区由于境内有机场,江苏省同意划给上海市[12]。民国35年(1946年)增置真如区,至民国38年(1949年)5月以前不变。

Remove ads

人口

宣统二年(1910年)至民国16(1927)年,上海人口约从128.9万人增至264.1万馀人,年均递增4.3%。同时,人口迁移活动活跃,大批人口聚集上海,上海迅速发展成为全国第一大城市。民国26(1937)年八一三事变后,出现第二次外地人口向上海大规模移民。上海人口从民国26(1937)年385.2万人增至31(1942)年392.0万人。

民国34(1945)年抗日战争胜利以后,居民大多返还故里,上海人口减少。后因内战爆发,出现第三次外地人口向上海大规模移民。民国37(1948)年国民政府主计处统计局公布的统计资料,上海市人口为430万0,630人。[23]上海人口从抗战胜利时的330馀万人,[21]增至民国38(1949)年初540馀万人。

中华民国内政部户政司于民国79(1990)年台闽地区户口及住宅普查报告,原上海市籍在台闽地区人数为3万1,182人,占非台湾省籍269万4,917人口当中的1.15%。[24]

Remove ads

政治

总结

视角

- 市政机构

民国十六年(1927年)3月22日,上海市民代表会会议第二次会议,选举产生了上海特别市临时政府。推选钮永建、白崇禧、杨杏佛、王晓籁、汪寿华等5人为常务委员。市政府隶属于武汉国民政府,并于同月25日经汉口国民党中央政治会议议决批准。3月29日,市政府委员会举行就职典礼,正式建立临时政府。4月12日,蒋中正发动清党,上海特别市临时政府被迫停止活动,并于4月14日被查封。由国民党上海临时政治委员会掌握上海市政权。

5月7日,国民党中央政治会议第89次会议议决通过并公布《上海特别市暂行条例》,《条例》规定上海为特别市,直隶中央政府,不入省县行政范围,地位与省相等。市政府设市长1人、参事若干人,下置财政、工务、公安、卫生、公用、教育、土地、港务、农工商、公益10局。5月18日,国民政府任命黄郛为上海特别市市长[25]。7月7日,上海特别市政府宣告成立。民国十九年(1930年)6月27日,依据《市组织法》,上海特别市改为上海市,直隶于行政院,除港务局奉令缓设,并于12月底裁撤外,其馀各局、处名称,均一如其旧。

民国二十六年(1937年)11月上海沦陷。民国三十四年(1945年)8月,上海光复,9月12日重建市政府,市长于8月14日赴任,下设员警、财政、社会、教育、卫生、工务、公用、地政8局,和秘书、人事、总务、财务(11月12日改称会计处)、调查(11月1日增设)、民政(11月5日增设)6处,参事、机要2室。市政府机关本部共为4处、6室。民国三十五年(1946年)1月,增设统计处,4月隶属于秘书处的研究室,改由市府秘书长直接领导,并增设外事室,6月撤销的视察室。8月增设新闻处,裁撤隶属于秘书处的编译室,业务改归新闻处兼理。民国三十六年(1947年)10月,民政处改为民政局。至此市政府组织机构基本定型,有9局、7处、4室。11月27日,行政院公布《上海市政府组织规程》[26],市政府隶属于行政院,设市长1人,秘书长1人,参事6人,下置民政等9局。市政府于民国三十八年(1949年)5月下旬随著国军撤离而消亡。

- 市长

- 上海特别市政府市长[27]

- 黄郛(1927年7月7日-1927年8月14日)

- 吴震修(1927年8月15日 - 1927年9月16日,市政府秘书长代理市长职务)

- 张定璠(1927年9月17日 - 1929年3月31日)

- 张群(1929年4月1日 - 1930年6月29日)

- 上海市政府市长[27]

- 张群(1930年7月1日 - 1932年1月6日)

- 吴铁城(1932年1月7日 - 1937年3月31日)

- 俞鸿钧(1937年4月1日 - 11月12日,7月26日以前为代理)

- 钱大钧(1945年9月12日 - 1946年5月19日)

- 吴国桢(1946年5月20日 - 1949年4月30日)

- 陈良(1949年4月1日 - 5月24日,4月30日以前以上海市政府秘书长代理市长职务)

- 赵祖康(1949年5月24日 - 1949年5月28日,以上海市工务局局长代理市长职务)

- 平民住房政策

1928年,上海特别市政府会议通过决定,筹建平民住所,组建“筹建平民住所委员会”。至1931年先后建成三所平民住所。第一平民住所位于全家庵路(今临平北路),占地22.863亩(15,242平方米),共有砖木结构平房94个单元。第二平民住所位于斜土路628弄,占地面积23.998亩(15,993平方米)。第三平民住所位于交通路,占地面积15.543亩(10,362平方米)。

1935年4月,上海特别市政府又成立了“上海市平民福利事业管理委员会”,又先后建成占地39.452亩(26,301.3平方米)的其美路(今四平路)、48.595亩(32,396.6平方米)的普善路、占地22.725亩(15,150平方米)的大木桥路和占地34,963平方米的中山路等几处平民住宅,并将这批平民住宅命名为平民村。这些平民住所及平民村在第二次中日战争期间损坏严重。第二次中日战争结束后上海当局又筹款15.5亿法币准备加以扩建。

1946年9月,上海市工务局制定“建筑第二期平民住宅计划”,拟建各类住房3,000间。后来扩建计划并未实施[28]。

注释

参考来源

参考文献

外部链接

参见

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads