热门问题

时间线

聊天

视角

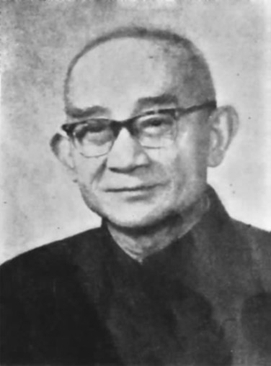

王利器

中國文史學家(1912—1998) 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

王利器(1912年1月28日[5]:467—1998年7月24日[6]:348),字藏用,号晓传,斋名晓传书斋、七十岁以后改名争朝夕斋[7],湖北麻城孝感乡(今湖北省麻城市)人,生于重庆江津。中国文史学家、校勘学家。中华民国大陆时期就读于江津中学、重庆大学高中部、四川大学中文系及北京大学文科研究所。曾执教于四川大学文科研究所、成华大学、北京大学、北京政法学院、西北大学及西南民族学院,又曾任职于文学古籍刊行社(今人民文学出版社)、中国社会科学院世界宗教研究所等机构。曾先后应邀赴香港、日本讲学。毕生所撰专著30馀种,论文100多篇,计逾两千万言,有“千万富翁”[8][9]、“两千万富翁”[10][11] 等美誉。[6]:339-349[12]:556-557

Remove ads

生平

1912年1月28日(辛亥年腊月初十日[注 1]),王利器生于四川重庆江津永丰场笋溪河畔之塘湾。清初,王家随“湖广填四川”从湖北省麻城县孝感乡迁居至重庆江津,至王利器一辈已是第十世。祖父王章可曾为地主长工,后沿途乞讨至成都赴省考,中举后回江津任育才书院院长,后成为地主,于乡间颇有名望。[5]:467[1]:57

王利器为王章可嫡长孙,幼承庭训,生活优渥。7岁在家塾上学,受教于前清秀才刘昌文,读四书五经、《古文观止》、《千家诗》、《古文辞类纂》等典籍,积习词翰,至13岁为止。祖父去世后,王利器从家中藏书发现严复翻译赫胥黎《天演论》、梁启超《饮冰室文集》等书,以当中内容比古籍新奇有趣,遂触发对学术研究之兴趣。1931年,王利器满20岁,终得长辈许可,并获留学德国的叔父支持,报考江津中学,以倒数第五名入选。在刚入学时,他的一位同学逝世,学校继续行追悼会,由他代表新生送挽联:“逢君却又别君,叹砥砺无缘,红树青山人已去;相见争如不见,恨文章憎命,素车白马我方来。”此联由于情深意切对仗风雅,他的名声鹊起[13]。读书期间,恰逢吴芳吉担任江津中学校长,其宿舍正好在王利器对面。王也发奋研读,师从吴芳吉、文幼章诸先生,学业成绩名列前茅[14]。

1935年,考入重庆大学高中部,受业于向宗鲁、何鲁等教授[15]。王氏之表字“藏用”,乃由向氏所赠,并为之说曰:“善藏其器,所以善待其用也。”后王氏又以陆贾《新语》中“书为晓者传”句,取号“晓传”,并定为斋名。1937年,考入四川大学中文系,专攻《吕氏春秋》、《风俗通义》。至第四学年,校方为逃避日军飞机轰炸,迁至峨眉山教学,王氏遂随时任中文系主任向宗鲁于该地完成了长达30馀万字的毕业论文《风俗通义校注》。论文获校方推荐参加重庆市政府举办的首届大学生毕业会评,并得满分,王氏兼获“荣誉学生”誉。[5]:467-477[1]:57-58

1940年,王利器从四川大学毕业后,适逢北京大学文科研究所招生,遂以《风俗通义校注》报考。不久,王氏收到重庆中英庚款委员会通知参加考试,但当时考期已过,王氏乃亲自拜访招生考试负责人、时任中央研究院历史语言研究所所长傅斯年。傅氏破例准许王氏继续考试,并于傅氏之办公桌上答题。适逢日军轰炸重庆,王氏须慌忙来回防空洞及试场答题。王氏最终无法完成考试,傅氏却告知曰其早已获所方录取,并准备授予中英庚款奖学金。王氏后选至当时位于四川南溪李庄镇的中央研究院院址上课,由邓广铭负责院务,同学包括任继愈、逯钦立、王叔岷、马学良等人,又得以同时向史语所的丁声树、董作宾、李方桂、全汉昇、王献唐、屈万里等诸先生请益问学。王氏后选定《吕氏春秋》为研究题目,并以《吕氏春秋比义》为题,耗时三年以注疏体完成论文(导师为汤用彤、傅斯年[16]),共计24册,约200馀万字。1943年,旋即受聘于四川大学文科研究所任讲师,兼任成华大学教授。[5]:478-481[1]:58-59

1945年,日本投降。北京大学复员,迁回北平。王利器乃受聘于北京大学中文系任讲师、副教授,讲授《史记》、《庄子》、《文心雕龙》[17]。同年5月,王氏首部著作《文心雕龙新书》问世,获收入中法汉学研究所《通检丛刊》。但因该刊于中国大陆不甚流行,而后王氏复将书稿加工,乃于1980年以《文心雕龙校证》之名经由上海古籍出版社出版。1949年,即将失去大陆政权的南京国民政府欲说服位处北平的300馀名文教界重要人物转进台湾,王氏亦在名单内,但他最终没有离开北平。[5]:481-482[1]:59

Remove ads

1949年10月1日,中华人民共和国成立,王利器仍留于北京任教于北京大学。1950年,文化部艺术局组织整理中国古籍丛书,邀请王氏参与整理《杜甫集》和《水浒传》,并与郑振铎合作一同校勘整部《水浒传》,历四年而成[18]。1954年,调入文学古籍刊行社,后改人民文学出版社,出任古典文学编辑室编辑,曾任范文瀾《文心雕龙注》、郑振铎《插图本中国文学史》等书之责任编辑。[5]:482-483[1]:59-60 1956年,王氏参加九三学社北京分社。[6]:342

1957年,中国共产党发起反右运动,王利器遭划定为“右派”[19]。时任人民文学出版社社长严文井替其辩护不果,九三学社亦通知王氏停止组织生活。由是,王氏每天被迫从事八小时的体力劳动,其馀时间则属于自己,王氏遂继续潜心整理古籍及文学遗产,嗣后数年分别出版《元明清三代禁毁小说戏曲史料》、《盐铁论校注》等书,又曾分别以笔名“刘明晖”及“廖德明”,发表《文则.文章精义》及《苕溪渔隐丛话》之点校本。及至1966年,文化大革命爆发,王氏专注于学术研究之举,乃为其惹来“走白专道路”、“反动学术权威”等指控。“破四旧”时,王氏遭抄家,所藏宋代以降线装书三万馀册遭查抄,部分藏书曾被江青及康生据为己有[20]。1968年,王氏遭赶入牛棚,被送入五七干校接受劳动改造,期间曾于咸宁负责烧开水之差役,又曾迁至丹江口看管橘子园。同时,在文革期间,境外书商频频翻印王氏著作,如《文心雕龙新书》曾为法国、香港、台湾翻印,并改署“王理器”。[5]:483[6]:342-343

1972年,王利器获准返京退休。1975年后,改离休。1976年,粉碎四人帮后,只获归还藏书约万馀册,但王氏依然勤读不倦,接连交出十多部书稿,包括《文镜秘府论校注》、《颜氏家训集解》、《郑康成年谱》、《李士桢李煦父子年谱》等,并不断发表单篇论文,合计约有700万字。1978年,王氏“右派分子”身分获改正,九三学社通知恢复组织生活。同年,获聘任中国社会科学院世界宗教研究所特约研究员。[5]:483-484[1]:60-61

1980年,王利器获聘西北大学中文系兼职教授,讲授有关《抱朴子》、《文心雕龙》、《盐铁论》、《水浒传》、《红楼梦》等课及演讲。1981年,时任北京大学副校长季羡林及历史系主任邓广铭邀请王氏出任北京大学历史系兼职教授,讲授《史记》。1982年,王氏年届七十,乃用毛泽东词作〈满江红·和郭沫若同志〉(1963)中“一万年太久,只争朝夕”句,改斋名为“争朝夕斋”[7];同年,应邀赴香港中文大学讲学。1985年,应日本文部省赴日,先后到京都大学、九州大学、东京大学、神户大学及高野山大学讲学。1986年,获聘西南民族学院中国语言文学系兼职教授。1987年应时任香港中文大学中国文化研究所所长刘殿爵教授邀请[21]:24,再赴香港中文大学讲学。[6]:344-346

文革后二十馀年间,王利器陆续获邀出席多场国内学术研讨会,并出任不同学术机构之顾问或学术委员,多所大学之研究院毕业论文答辩委员,乃至多部学术丛书之主编或顾问。1997年5月末,因急性肠梗阻送院治疗,至7月中旬方出院。又因遇京城酷暑,自此改变了过去五十年来于夜半至清晨笔耕著述的习惯,但始终手不释卷,既继续勤于校注古籍,亦时时口述,著家人笔录。1998年7月24日清晨,王氏因突发心肌梗塞送院,后抢救无效逝世,享年86岁。[6]:344-349[1]:61 中华书局编审刘宗汉为王氏撰墓志曰:[2]:268

| “ | 出于川中名宿向宗鲁先生之门。学有本源,根柢深厚,平素勤勉刻苦,博闻强记。虽一九五七年、一九六六年拂逆横来,人所不堪,仍孜孜以求,手不释卷。所治遍及四部,尤长于笺注古籍。 | ” |

治学门径

王利器毕生广涉中国文史哲,专治古代文献及古典文学,尤以校勘见长[22]。周一良曾指王氏之作“荟萃诸家旧注,且旁征博引,多所发明”。[23]:出版说明:3 早于江津中学就读时,王氏受老师吴芳吉影响,始精研《淮南子》,勤于明句读之功夫。[5]:473[21]:21-23 后王氏考入重庆大学高中部,曾致信钱基博,指出其《现代中国文学史》中之错误。钱氏后覆函示谢,并于该书再版时将王氏之名与当时一些学术名家一同列于前言[5]:474。至大学时期,王氏所治《风俗通义》,内容驳杂,前人所说可依者不多。王氏对全书进行深入校勘,注释精当,既汇集前人众说,又细心指陈其中问题,使应劭原著得以获取新貌之馀,亦使其更便于阅读。[24]:24 1953年,王氏于《光明日报》发表文章[25][26],尝试运用马克思主义研究《水浒传》,对中国古典文学、尤其是古典小说研究方法上产生开拓性影响[24]:25[27]:56-58。比如1953年,他的整理论文《水浒与农民革命》经毛泽东阅读推荐,连载于《光明日报》。周扬、胡乔木等分别与他通信谈《水浒传》的点校问题[28]。此外,王氏长达数十年的《吕氏春秋》研究,亦备受学术界重视,其《吕氏春秋注疏》,累积多年研究所得而成,被视为汉语学界研究《吕氏春秋》最为重要的成果之一。[29]:496 该书注疏体例精审,将原文、注、疏另行排印,先引东汉高诱古注,再加以疏解,既避免“新疏出而旧注亡”之不幸,亦有利读者明了古注本源,并可比对注疏成就。王氏又据历代典籍,钩沉佚文,所用校本达14种,更甚于前人如王念孙、毕沅、蒋维乔等所得,尽力恢复《吕》书原貌。再者,王氏所撰〈《吕氏春秋注疏》序〉,复以详备的书证,澄清了不少有关《吕》书性质、体例及撰者的问题,对准确理解《吕》书内容具有相当学术价值。[29]:497-498

王利器治学素以严谨著称,著述每每数易其稿,又勤于搜集积累资料,学术根底深厚。王氏泛览四部典籍,兼及佛、道二藏,而众多学术资料的积累乃因王氏勤恳制作卡片,长年集录所得。据王氏自述,其于文革遭抄家前,所藏卡片数以万计[5]:486,故于研究时可触类旁通。王氏又常对读不同古籍,得以发现及解决不少学术问题。如曾以《大藏经》中对韵文(文)及散文(笔)之记载,澄清清代阮元、阮亨父子的“文笔问答”;又以《净发须知》读通《水浒传》中“三答不回头,四答和身转”的元人发式。[5]:485 王氏曾言自己读书及治学有两大方法。其一乃“单刀直入”,以钻研某部古籍为研究本身之核心,如治《吕氏春秋》、《盐铁轮》、《风俗通义》等书,即遵此法,完成一部之研究后方开始下一部。其二乃“双管齐下”,即同时研究多部古籍,从而得出新的研究资料,而新的研究资料或亦可成为新的研究核心,如治《文心雕龙》时,同时读《文镜秘府论》;研究《水浒传》时,又治《红楼梦》。王氏《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,正是因研究《水浒传》和《红楼梦》二书所得之副产品。[5]:485-486 此外,王氏校对书稿后,均令子女复认真校对两遍后方交予出版社付梓。[1]:61

王利器好学不倦之态度亦为人称颂。文革时,王氏面对一切指控皆听命是从,并以《庄子》所载道家所持“呼我为牛吾应之,呼我为马吾应之”的思想应对,从不与人争执,在脑海中坚持悬想他在学术上未能解决的问题。[5] 王氏在五七干校时,仍时刻心系学术,曾暗自翻阅中华书局排印本《二十四史》,并向局方寄送有关校勘《三国志》的长达60多页之整理意见。[5]:484-485 王氏与世无争之态度,曾令“造反派”对其减少关注。王氏遂暗地与身处海外之学者以书信往来,继续学术交流,当中包括美国普林斯顿大学浦安迪(Andrew H. Plaks)、加拿大卑诗大学叶嘉莹,以及日本驹泽大学中村璋八等教授。[5]:483[1]:60 另外,王氏亦嗜书如命。文革后,当王氏得知历年来之读书卡片早已付诸一炬时,心情悲痛,“眼泪不禁夺眶而出”。[5]:484-486 1979年,王氏纵曾因病送院,仍著家人把书籍送到病房,精神稍好即开始读书。出院后,家人劝其多休息,王氏却始终手不释卷。[1]:61

Remove ads

褒誉

1981年2月,周扬在大学校长座谈会上公开表扬王利器为“国学大师”,此话经时任北京大学副校长季羡林及历史系主任邓广铭转告王氏。[21]:158-159

1987年5月13日,《人民日报》(海外版)第4版“文教专栏”,刊载中国新闻社记者刘兆义所撰题为〈千万富翁王利器〉的评介文章,以王氏著述达千万字称誉其为“千万富翁”。[8]

1989年,香港中文大学出版社出版《晓传书斋文史论集》,封底载作者简介称王利器为“千万字富翁”、“大杂家”。[9]

1990年11月19日,时任南京大学中文系教授程千帆致函王利器,以“多宝道人”称之。[21]:158

1991年,美国普林斯顿大学《葛思德东亚图书馆杂志》(The Gest Library Journal)第4卷第1期中,汉学家牟复礼(Frederick W. Mote)教授在撰稿人介绍一栏中以“一代鸿儒”("the master scholar of our time")称许王利器。[注 2][4]:5 同年11月,台湾学术期刊《国文天地》第7卷第6期,发表了中国文化大学中国文学系教授郑向恒所撰题为〈大陆的两千万富翁——博学宏文的王利器教授〉的文章,推许王氏为“两千万富翁”。[10]

Remove ads

主要著述

注:以下只列出王利器已出版之主要著述其主要通行版本。单篇论文及遗佚之作恕未能尽录,故不收入下列书目。

Remove ads

外部链接

- 国学网:国学大师——王利器 (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- 张子开:〈评王利器《吕氏春秋注疏》〉 (页面存档备份,存于互联网档案馆),《汉学研究》第23卷第1期(2005年6月) ,页495-499。

- 何志华:〈王利器“《吕氏春秋》之编次本为〈六论〉、〈十二纪〉、〈八览〉”说书证献疑:兼论高诱注释体例问题〉 (页面存档备份,存于互联网档案馆),《中国文化研究所学报》第四十八期(2008年),页425-450。

注释

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads