热门问题

时间线

聊天

视角

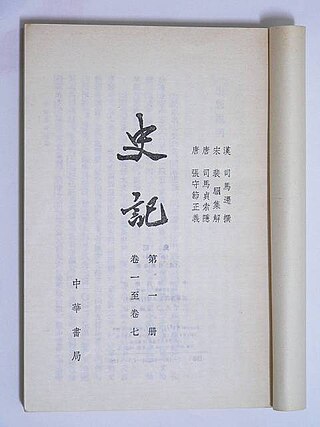

史记

中国第一部纪传体通史 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《史记》,最早称为《太史公书》或《太史公记》,是西汉汉武帝时期的任职太史令的司马迁(太史公)编写的纪传体史书,记载自传说中的黄帝至汉武帝太初年间共二千五百年的中国历史,与后来的《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称“前四史”。[参1]全书包括本纪12卷、世家30卷、列传70卷、表10卷、书8卷,共130卷,52万6500馀字。该书原稿约在西汉末年佚失,目前存世最古的史记残卷是日本京都高山寺藏中国六朝抄本;存世最古的完整史记为现藏于台湾中央研究院历史语言研究所的北宋“景祐本”《史记集解》(其中有十五卷为别版补配)、及日本藏南宋版黄善夫刻《史记三家注》。

作者司马迁以其“究天人之际,通古今之变,成一家之言”(《报任少卿书》)的史识,对后世史学和文学的发展皆产生了深远影响。《史记》首创的纪传体撰史方法为后来历代“正史”所传承。《史记》同时是一部优秀的文学著作,鲁迅称其为“史家之绝唱,无韵之离骚”[参2]。

Remove ads

书名由来

《太史公书》[参3]最初无固定书名,或称《太史公记》[参4]、《太史公传》[参5]、《太史记》[参6]、《太史公》[参7]。《史记》本来是古代史书的通称,从三国时代开始,逐渐成为“太史公书”的专称[参8]。

作者与成书

司马迁著《史记》,其史学观念在于“究天人之际,通古今之变,成一家之言”(《报任少卿书》)。司马迁探求的天人之际,并非承认天的神秘力量,而是重视天人之间关系的演变,从而了解“古今之变”的关键,探求出历史动态发展变化的层面,最终完成“一家之言”。而他的撰述动机,主要有以下三方面:

- 司马迁为了继承其父司马谈编订史书的遗志,完成撰述《史记》的宏愿。司马氏在周朝时世为史官。虽然自春秋时期就失去官职,司马谈却把修撰史书视为自己的神圣职责,一心继承先人久绝的世业—太史令,重现孔子撰述《春秋》的精神,整理和论述上代历史。《隋书·经籍志》说:“谈乃据《左氏春秋》、《国语》、《世本》、《战国策》、《楚汉春秋》,接其后事,成一家之言。”可见司马谈有意继续编订《春秋》以后的史事。汉武帝元封元年,武帝进行封禅大典,司马谈身为太史令,却无缘参与当世盛事,引为终生之憾,忧愤而死。他死前将遗志嘱咐儿子司马迁说:“今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫!余死,汝必为太史,无忘吾所欲论著矣……”司马迁则回答道:“小子不敏,请悉论先人所次旧闻。”可知司马迁乃秉承父亲的遗志完成史著。而《史记》以“封禅书”为其八书之一,即见其秉先父之意。

- 司马迁想继承《春秋》精神。司马迁在《太史公自序》说:“先人有言,自周公卒,五百岁而有孔子,孔子卒后,至于今五百岁,有能绍明世,正《易传》、继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际,意在斯乎?意在斯乎?小子何敢让焉?”此正暗示其有明道义,显扬志业人物的使命。《春秋》的下限,到鲁哀公获麟之年(指春秋鲁哀公十四年),此后的史事就没有完整的史籍记载。司马迁是绍继《春秋》,并以汉武帝元狩元年“获麟”及太初元年改历下限,撰写史记。然而,司马迁继承《春秋》,不仅是要形式上承继周公以来的道统,反而是重视《春秋》的性质,他在《太史公自序》说:“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也……《春秋》以道义,拨乱世,反之正,莫近于《春秋》。”可见司马迁对“春秋之义”和“春秋笔法”心仪已久,这是他要承孔子的真意、秉承《春秋》褒贬精神,撰述《史记》。

- 司马迁要肩负史家职责。据《后汉书·百官志》载,“太史令”只是俸禄六百石的小官,职责仅在于管理图籍,掌管星象天文,最多也只是记录上代及当代事情,并无著述的责任。然而,司马谈和司马迁明显不满足于“拾遗补蓺”。司马谈早有整理上代历史的计划,可惜却“发愤而卒”,临终前叮嘱司马迁,认为“自获麟以来,史记放绝。今汉兴,海内一统,明主、贤君、忠臣、死义之士”甚多,身为太史令,有完成论载上代历史的任务。司马迁在《太史公自序》也指出身为太史的职责说:“且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣、世家、贤大夫之不述,隳先人之言,罪莫大焉。”因此,司马迁一心秉承先人世传及“述往事以思来者”的责任感,决意撰述《史记》。在《报任安书》中亦透露著述《史记》的目的,他说“凡百三十篇,亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”可见他不但要完成太史令的责任,更要尽史学家的职责。

吕思勉认为《史记》当中有一大部分甚至是极大部分并非司马迁所作,而是司马迁抄篡古书所得,《序》和《论赞》部分基本可以肯定是他自己所作,但仍然有可能为其父亲司马谈所作,无法加以考证[参9]。

Remove ads

史料来源

- 简牍。《谍记》、《五帝系谍》、《世本》、《尚书》、《秦记》、《山高》、《乘马》、《轻重》、《九府》及《晏子春秋》、《司马兵法》、《春秋历谱谍》、《春秋左传》、《春秋》、《国语》、《战国策》、《离骚》、《天问》、《韩非子》等;

- 档案。司马氏世为史官,司马迁当任太史,因此能见到汉初档案如诏令、记功册等,并且用作写史的资料;

- 见闻。比如文中有诸如“吾闻之周生曰,‘舜目盖重瞳子’,又闻项羽亦重瞳子”、“吾闻冯王孙曰:‘赵王迁,其母倡也……’”、“公孙季功,董生与夏无且游,具知其事,为余道之如是”等;

- 游历。比如文中有诸如:“余尝西至崆峒,北至涿鹿,东渐于海,南浮江淮”(《五帝本纪》);“余登庐山”(《河渠书》);“吾过大梁之墟”(《魏公子列传》)等。

内容

《史记》内容记载自传说中的黄帝以来至汉武帝时期以来的历史,全书分成〈本纪〉、〈表〉、〈书〉、〈世家〉和〈列传〉五个主题,加上最后的〈太史公自序〉,又细分成一百三十卷(篇)。其中,〈本纪〉记载“天下”统治者的事迹,“网罗天下放失旧闻,王迹所兴,原始察终,见盛观衰……著十二本纪,既科条之矣。”;〈表〉以表格的方式排列整理事件次序或历史动态,“并时异世,年差不明,作十表。”;〈书〉的内容有关历代典章制度,“礼乐损益,律历改易,兵权山川鬼神,天人之际,承敝通变,作八书”;〈世家〉描述影响深远的家系、周代的诸侯国和汉代的王侯贵族事迹,“二十八宿环北辰,三十辐共一毂,运行无穷。辅拂股肱之臣配焉,忠信行道,以奉主上,作三十世家。”;〈列传〉呈现的是历史上各类人物的历史表现与社会的种种样貌,“扶义倜傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”。不同于以往的史书,《史记》的写作方式首开纪传体之先河:以描写人物的生平为主,年代先后为副。至此以后,尚有《汉书》、《三国志》和《后汉书》等史著仿效该体,让纪传体成为唐代以后官方史著所采用的主流写作方式。赵翼《廿二史札记》云:“司马迁参酌古今,发凡起例,创为全史,本纪以序帝王,世家以记侯国,十表以系时事,八书以详制度,列传以志人物,然后一代君臣政事贤否得失,总汇于一编之中。自此例一定,历代作史者,遂不能出其范围,信史家之极则也。”

《史记》各篇结构大致由引言、正文和评论组成。〈书〉有引言、正文和评论,〈表〉只有引言和正文表格,〈本纪〉、〈世家〉和〈列传〉只有正文和评论:正文前是引言,记述写作动机;正文记述历史事件、人物的生平描述,这部分皆以代表性事件或逸事衔接交杂而成;正文后面是评论,通常以“太史公曰”为开头,内容或有作者的个人经历,或有对人物的评价,或有收集资料的过程,但仍以评论题材人物的性格与行事为主,这也呼应司马迁在自序中“究天人之际”的写作目标[参10]。

《史记》全文一百三十篇,自司马迁殁就有十篇散失。[参11]当时补缺而知其名者有十八家之多,[参12]但唯存西汉博士褚少孙之作。[参13]其中有些也有可能更有后人补之,[参14]如《孝武本纪》摘抄于《封禅书》[参15]。

Remove ads

文学风格

《史记》有丰富的思想内容,“不虚美、不隐恶”,[参16]善写奇节及壮采伟行,也善于讽刺和暴露现实,有所寄托,善写悲壮,笔锋带感情,抒发愤思,爱憎分明,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

《史记》长于叙事,善于铺叙及渲染气氛,把历史事件和人物事迹故事化,故事情节曲折跌宕,制造戏剧场面,[参17]气势雄奇,富于变化,有浓烈的艺术感染力。[参18]

《史记》善于描写人物,刻画人物心理活动,用对比、衬托手法强化人物性格,选择历史人物一生中最有典型意义的事件,来突出人物的性格特征,并善于细节描写,以琐事烘托出人物的性格,用符合人物身份的口语,表现人物的神情态度和性格特点。

《史记》文词精炼,词汇丰富,语言精切浅白,有精粹的语言艺术特色,善用虚字,语气传神,并善用民歌与谚语。句式则灵活多变,长短错落,骈散并用,具参差之美。

司马迁为了让每篇传记避免重复、具备统一审美价值和更加完整,遂创造了崭新叙事手法“互见法”来撰写《史记》;“互见法”即是将一个重要人物的事迹透过不同地方分述,而以其本传为主;或将同一事件分述于不同地方,但以一个地方的叙述为主。

Remove ads

版本

现存最古老的《史记》残卷为日本藏南北朝时期的抄本残卷。而最古老的完整版史记为现藏于台湾中央研究院历史语言研究所的北宋“景祐本”(其中有十五卷为别版补配)、及日本藏南宋版黄善夫刻《史记三家注》。

白话文版则有韩兆琦译注的《新白话史记》(简体字本由中华书局出版,繁体字本由台湾三民书局出版),张烈等人译注的《史记》(简体字本由贵州古籍出版社出版,繁体字本由台湾古籍出版社出版)。

其他工具书则有哈佛燕京社编《史记及注释综合引得》、黄福銮编《史记索引》、李晓光、李波编《史记索引》、锺华编《史记人名索引》、段书安编《史记三家注引书索引》、仓修良主编《史记辞典》等。

现罗列历代重要善本如下。

- 十四行本。刊刻于北宋真宗景德年间(1004—1007)。半页十四行,行二十四至二十七字不等。原刻本现藏日本大阪杏雨书屋,仅存六十九卷。南宋覆刻本一百三十卷(有别本补配)藏中国国家图书馆,1955年文学古籍刊行社影印刊行。

- 十行本。《史记》的最早刻本刊于北宋太宗淳化五年(994),半页十行,每行十九字。今已亡佚。北宋仁宗景祐二年(1035),国子监据淳化旧本重刊,即后世所说的“景祐本”,流传至今。原刻本(其中有十五卷为别版补配)现藏台湾中央研究院历史语言研究所;

- 日本藏南宋版黄善夫《史记三家注》(简称“黄善夫本”)

- 明朝嘉靖、万历年间南北监刻二十一史本(简称“监本”)

- 明朝毛氏汲古阁刻十七史本(简称“毛刻本”或“汲古阁本”)

- 清朝乾隆年间武英殿刻二十四史本(简称“武英殿本”或“殿本”)

- 清朝同治年间张文虎整理,金陵书局刊行史记集解索隐正义合刻本一百三十卷(简称“金陵局本”)

- 民国初年张元济编辑,商务印书馆影印百衲本史记(简称“百衲本”)

Remove ads

目录

Remove ads

流传状况

据《汉书》记载,司马迁的外孙杨恽公开发表了《史记》,后因怨望被汉宣帝腰斩。[参21]司马迁的《史记》在汉朝、三国期间属于禁书,官民不得自由阅读,即使是王公诸侯亦没有此权利,[参22]东汉明帝、魏明帝曹叡等君主都曾痛批司马迁诽谤汉武帝,而且《史记》的《孝景本纪》、《孝武本纪》等10篇被删去,其他篇章亦多有篡改。今日《史记》的版本与司马迁的原稿差别很大。

例如班固在他的著作《典引》称,永平十七年某日,汉明帝曾在云龙门召见他、傅毅、贾逵、杜矩、展隆及郗萌等人,派个宦官拿了篇司马迁的《秦始皇本纪》,询问他们是否觉得司马迁的史论有不对的地方,班固指司马迁引述贾谊过秦论:“假设子婴有中人之才,秦的社稷还可以保住”,这番话相当有问题[参23]。汉明帝刘庄对他的回答很满意,其后派人召见班固,再次问他对司马迁的看法是否故意投其所好,班固否认。这时汉明帝指,司马迁这人思想很有问题,不是忠臣,汉武帝治过他的罪,他就在史书里把汉武帝写得很不堪;虽然别人都说司马相如浮薄无行,但总比司马迁强[参24]。

魏明帝曹叡亦曾批评过司马迁,认为司马迁因为受过宫刑而著《史记》贬损汉武帝,令人痛恨,但大臣王肃却肯定司马迁善于叙事,乃良史之才,不虚美,不隐恶。王肃称汉武帝听说司马迁写了《史记》后,读到《孝景本纪第十一》和《今上本纪第十二》后,不禁勃然大怒,命人削去了书简上的字,并把这些书简扔掉了。由于汉武帝的毁损,流传到曹魏时代的《史记》,其中的这两篇《本纪》,只有目录,而没有具体文字。王肃称司马迁对汉武帝“不隐恶”,令汉武帝恼羞成怒,故迫害司马迁[参25]。

此外,自董卓死后文学家蔡邕因同情董卓被下狱,太尉马日䃅为此向王允求情,但王允指当年汉武帝不杀司马迁,结果司马迁却写下诽谤汉武帝的《史记》,流传后世,影响极坏。如今朝政不振,事态多变,像蔡邕这种士人绝不可让他们在皇帝身边记录重大事务,否则将来受到非议的,只会是那些反董的士人[参26],由此可见时人对《史记》的看法[参27]。

注疏

历代对《史记》的评注主要有三家,刘宋裴骃的《史记集解》,唐司马贞的《史记索隐》和张守节的《史记正义》,合称“史记三家注”,常与《史记》共同刊行。

清梁玉绳的《史记志疑》是有清一代史记研究的集大成之作。近代有日本学者泷川资言的《史记会注考证》较为著名。当代有韩兆琦的《史记笺证》,以三家注和《史记会注考证》为基础,是史记注释详尽之作。以下罗列历代部分重要注家。

影响

文学方面,唐代韩愈、柳宗元,宋代欧阳修、三苏,明代归有光,清代桐城派的散文,均受《史记》影响。后世传记的体制,以及在传记之后用论赞表达作者见解的形式,都源于《史记》。而《史记》人物及相关历史事件,成为后世小说、戏曲、诗词的写作素材。

评论

- 班固批评《史记》,说它“是非颇谬于圣人,论大道则先黄老而后六经,序游侠则退处士而进奸雄,述货殖则崇势利而羞贫贱,此其所蔽也。然自刘向、扬雄博极群书,皆称迁有良史之材,服其善序事理,辨而不华,质而不俚,其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。

- 干宝对《史记》不满,《史通·二体篇》:“晋世干宝著书,乃盛誉丘明而深抑子长。其义云能以三十卷之约括囊二百四十年事,靡有遗也。”又“及干令升史议,历诋诸家而独归美《左传》。云丘明能以三十卷之约,括囊二百四十年之事,靡有孑遗。斯盖立言之高标,著作之良模也。”

- 刘知几曾说:“自战国以下,辞人属文,皆伪立客主,假相酬答。”[参28]刘知几甚至说《史记》将寓言、神话、传说当作史料,“至于屈原《离骚》辞,称遇渔夫于江渚;宋玉《高唐赋》,云梦神女于阳台。夫言并文章,句结音韵。以兹叙事,足验凭虚。而司马迁、习凿齿之徒,皆采为逸事,编诸史籍,疑误后学,不其甚邪!”

- 周亮工在《尺牍新抄》中表示:“垓下是何等时?虞姬死而弟子散,匹马逃生,身迷大泽,亦何暇更作歌诗?既有作,亦谁闻之,而谁记之欤?吾谓此数语者,无论事之有无,应是太史公笔补造化代为传神。”

- 黄震在《黄氏日抄》中说:“凡看卫霍传,须合李广看,卫霍深入二千里,声振华夷,今看其传,不值一钱。李广每战辄北,困踬终身,今看其传,英风如在。史氏抑扬予夺之妙,岂常手可望哉。”

参见

参考资料

总结

视角

- 《史记·龟策列传》褚先生补

- 《吕思勉集》,p256,花城出版社,2011.8

- 《后汉书·班彪传》曰:“司马迁著《史记》,自大初已后,阙而不录。后好事者颇或缀集时事,然多鄙俗,不足以踵继其书。彪乃继采前世遗事,旁贯异闻,作后传数十篇。”《注》曰:“好事者,谓扬雄、刘歆、阳城衡、褚少孙、史孝山之徒也。”《史通·古今正史篇》则云:“刘向,向子歆,及诸好事者,若冯商、卫衡、扬雄、史岑、梁审、肆仁、晋冯、段肃、金丹、冯衍、韦融、萧奋、刘徇等,相次撰续,迄于哀、平间,犹名《史记》。至建武中,司徒掾班彪以为其言鄙俗,不足以踵前史;又雄、歆褒美伪新,误后惑众,不当垂之后代。此可见新室美政,为彪父子刊落殆尽,而今《汉书》述新室事,绝不足信也,可谓秽史矣。于是采其旧事,旁贯异闻,作后传六十五篇。”

- 《史记》在过度强调戏剧性的张力上也常出现漏洞。例如刘邦突围荥阳的时间上出现矛盾,〈秦楚之际月表〉记载:“汉三年七月,王出荥阳”,而〈淮阴侯列传〉却记载:“六月,汉王出成皋,东渡河”,竟直接到张耳、韩信的营区夺军。〈淮阴侯列传〉载:“晨自称汉使,驰入赵壁。张耳、韩信未起,即其卧内上夺其印符,以麾召诸将,易置之。”清人梁玉绳《史记志疑》对此表示怀疑,他认为“疑史笔增饰,非真实也。”事实上,宋人费衮《粱溪漫志》已云:“凡用兵之法,敌人动息,尚当知之,岂有其主夜宿传舍而军中不知,其斥候不明可想见矣。周亚夫屯细柳,天子先驱至不得入,今乃使人晨入其卧内,称汉使者至麾,召诸将易置其军而犹不知,信方起乃知独汉王来,大惊。则其军门壁垒荡然无禁,所谓纪律果安在邪?设或敌人仿此而为之,其败亡可立而待也。项羽死,高祖又袭夺其军,夫为将而其军每为袭夺,则真成儿戏尔。信号能申军法,恐不应至是也。”

- 见韩兆锜《新译史记读本》卷五。

- 如汉卫宏、魏王肃、晋葛洪,皆从亡缺之说。但古今以来的学者,梁玉绳、范文澜、余嘉锡等皆予以驳斥。

- 《汉书·宣元六王传》:“成帝时,东平王宇来朝,上书求 《太史公书》。”

- 陈寿《三国志.魏书.王肃传》,帝又问:“司马迁以受刑之故,内怀隐切,著史记非贬孝武,令人切齿。”对曰:“司马迁记事,不虚美,不隐恶。刘向、扬雄服其善叙事,有良史之才,谓之实录。汉武帝闻其述史记,取孝景及己本纪览之,于是大怒,削而投之。于今此两纪有录无书。此为隐切在孝武,而不在于史迁也。”

- 梦断三国:袁绍篡位阴谋破产记.罗三洋著.中国国际广播出版社.第128页.ISBN:978-7-5078-2895-5

- 《史通》外篇《杂说》

研究书目

- 李长之:《司马迁的人格与风格》(上海:开明书店,1948)。

- 藤田胜久著,曹峰、广濑薰雄译:《《史记》战国史料研究》(上海:上海古籍出版社,2008)。

- 吕世浩著,《从《史记》到《汉书》-转折过程与历史意义》,台北市:国立台湾大学出版中心,2009。ISBN 9860219664

- 倪豪士. 史公和时势——论《史记》对武帝时政的委曲批评

. 北京大学学报(哲学社会科学版). 2008, (4): 111–119 [2022-05-14]. ISSN 1000-5919. NCPSSD 27911311

. 北京大学学报(哲学社会科学版). 2008, (4): 111–119 [2022-05-14]. ISSN 1000-5919. NCPSSD 27911311 .

. - 柯马丁:〈《史记》里的‘作者’概念 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉。

- 柯马丁:〈汉史之诗:《史记》、《汉书》叙事中的诗歌含义[永久失效链接]〉。

- 叶嘉莹. 神龙见首不见尾——谈《史记·伯夷列传》的章法与词之若隐若现的美感特质

. 中国韵文学刊. 2009, 23 (4): 42–53 [2022-05-14]. ISSN 1006-2491. doi:10.16275/j.cnki.ywxk.2009.04.007. NCPSSD 32728008

. 中国韵文学刊. 2009, 23 (4): 42–53 [2022-05-14]. ISSN 1006-2491. doi:10.16275/j.cnki.ywxk.2009.04.007. NCPSSD 32728008 .

. - 町田三郎连清吉. 《史记·傅靳蒯成列传》研究

. 北京师范大学学报. 1992, (3): 63–67 [2022-05-14]. ISSN 1002-0209. NCPSSD 1002594325

. 北京师范大学学报. 1992, (3): 63–67 [2022-05-14]. ISSN 1002-0209. NCPSSD 1002594325 .

. - 周建渝. 从《史记评林》看明代文人的叙事观

. 复旦学报(社会科学版). 2010, (3): 87–97 [2022-05-14]. ISSN 0257-0289. NCPSSD 33949962

. 复旦学报(社会科学版). 2010, (3): 87–97 [2022-05-14]. ISSN 0257-0289. NCPSSD 33949962 .

. - 杨燕起:《史记与中国史学》(北京:北京师范大学出版社,2015)ISBN 7516169307。

外部链接

[编]

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads