热门问题

时间线

聊天

视角

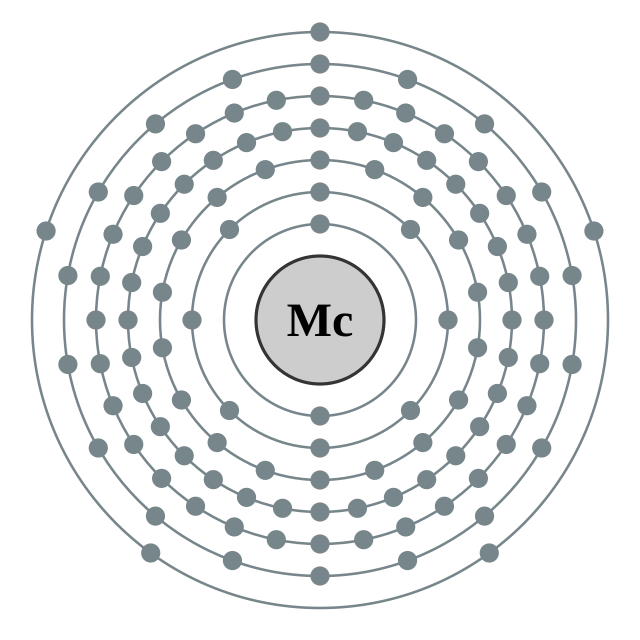

镆

原子序数为115的化学元素 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

俄罗斯及美国科学家组成的团队发现𫓧后,于2003年在俄罗斯杜布纳联合原子核研究所(JINR)所合成。2015年12月,其被国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)和国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)的联合工作团队认定为四个新元素之一,于2016年11月28日,正式以莫斯科州之名,将此元素命名为镆,而莫斯科州正是杜布纳联合原子核研究所的所在地[7][8][9]。

在元素周期表中,镆是位于p区的锕系后元素,属于第7周期、第15族(氮族),是已知最重的氮族成员。由于没有足够稳定的同位素,因此目前未能通过化学实验来验证镆是否与同族中第二重的元素铋有著相似的化学特性。根据计算,镆可能与同族中较轻的元素(氮、磷、砷、锑)有类似的化学性质,且属于后过渡金属,尽管计算也显示镆的某些性质可能和同族元素有较大差异。此外,镆的性质可能也与铊有显著的相似之处,因为两者在准闭合壳层之外,皆具有一个不太被束缚的电子。

Remove ads

概论

超重元素的合成

超重元素[a]的原子核是在两个不同大小的原子核[b]的聚变中产生的。粗略地说,两个原子核的质量之差越大,两者就越有可能发生反应。[16]由较重原子核组成的物质会作为靶子,被较轻原子核的粒子束轰击。两个原子核只能在距离足够近的时候,才能聚变成一个原子核。原子核都带正电荷,会因为静电排斥力而相互排斥,所以只有两个原子核的距离足够短时,强核力才能克服这个排斥力并发生聚变。粒子束因此被粒子加速器大大加速,以使这种排斥力与粒子束的速度相比变得微不足道。[17]施加到粒子束上以加速它们的能量可以使它们的速度达到光速的十分之一。但是,如果施加太多能量,粒子束可能会分崩离析。[17]

不过,只是靠得足够近不足以使两个原子核聚变:当两个原子核逼近彼此时,它们通常会融为一体约10−20秒,之后再分开(分开后的原子核不需要和先前相撞的原子核相同),而非形成单一的原子核。[17][18]这是因为在尝试形成单个原子核的过程中,静电排斥力会撕开正在形成的原子核。[17]每一对目标和粒子束的特征在于其截面,即两个原子核彼此接近时发生聚变的概率。[c]这种聚变是量子效应的结果,其中原子核可通过量子穿隧效应克服静电排斥力。如果两个原子核可以在该阶段之后保持靠近,则多个核相互作用会导致能量的重新分配和平衡。[17]

两个原子核聚变产生的原子核处于非常不稳定,[17]被称为复合原子核的激发态。[20]复合原子核为了达到更稳定的状态,可能会直接裂变,[21]或是放出一些中子来带走激发能量。如果激发能量太小,无法放出中子,复合原子核就会放出γ射线来带走激发能量。这个过程会在原子核碰撞后的10−16秒发生,并创造出更稳定的原子核。[21]原子核只有在10−14秒内不衰变,IUPAC/IUPAP联合工作小组才会认为它是化学元素。这个值大约是原子核得到它的外层电子,显示其化学性质所需的时间。[22][d]

衰变和探测

粒子束穿过目标后,会到达下一个腔室——分离室。如果反应产生了新的原子核,它就会存在于这个粒子束中。[24]在分离室中,新的原子核会从其它核素(原本的粒子束和其它反应产物)中分离,[e]到达半导体探测器后停止。这时标记撞击探测器的确切位置、能量和到达时间。[24]这个转移需要10−6秒的时间,因此原子核需要存在这么长的时间才能被检测到。[27]若衰变发生,衰变的原子核被再次记录,并测量位置、衰变能量和衰变时间。[24]

原子核的稳定性源自于强核力,但强核力的作用距离很短,随着原子核越来越大,强核力对最外层的核子(质子和中子)的影响减弱。同时,原子核会被质子之间,范围不受限制的静电排斥力撕裂。[28]强核力提供的核结合能以线性增长,而静电排斥力则以原子序数的平方增长。后者增长更快,对重元素和超重元素而言变得越来越重要。[29][30]超重元素理论预测[31]及实际观测到[32]的主要衰变方式,即α衰变和自发裂变都是这种排斥引起的。[f]几乎所有会α衰变的核素都有超过210个核子,[34]而主要通过自发裂变衰变的最轻核素有238个核子。[32]有限位势垒在这两种衰变方式中抑制了原子核衰变,但原子核可以隧穿这个势垒,发生衰变。[29][30]

放射性衰变中常产生α粒子是因为α粒子中的核子平均质量足够小,足以使α粒子有多余能量离开原子核。[36]自发裂变则是由静电排斥力将原子核撕裂而致,会产生各种不同的产物。[30]随着原子序数增加,自发裂变迅速变得重要:自发裂变的部分半衰期从92号元素铀到102号元素锘下降了23个数量级,[37]从90号元素钍到100号元素镄下降了30个数量级。[38]早期的液滴模型因此表明有约280个核子的原子核的裂变势垒会消失,因此自发裂变会立即发生。[30][39]之后的核壳层模型表明有大约300个核子的原子核将形成一个稳定岛,其中的原子核不易发生自发裂变,而是会发生半衰期更长的α衰变。[30][39]随后的研究发现预测存在的稳定岛可能比原先预期的更远,还发现长寿命锕系元素和稳定岛之间的原子核发生变形,获得额外的稳定性。[40]对较轻的超重核素[41]以及那些更接近稳定岛的核素[37]的实验发现它们比先前预期的更难发生自发裂变,表明核壳层效应变得重要。[g]

α衰变由发射出去的α粒子记录,在原子核衰变之前就能确定衰变产物。如果α衰变或连续的α衰变产生了已知的原子核,则可以很容易地确定反应的原始产物。[h]因为连续的α衰变都会在同一个地方发生,所以通过确定衰变发生的位置,可以确定衰变彼此相关。[24]已知的原子核可以通过它经历的衰变的特定特征来识别,例如衰变能量(或更具体地说,发射粒子的动能)。[i]然而,自发裂变会产生各种分裂产物,因此无法从其分裂产物确定原始核素。[j]

尝试合成超重元素的物理学家可以获得的信息是探测器收集到的信息,即原子核到达探测器的位置、能量、时间以及它衰变的信息。他们分析这些数据并试图得出结论,确认它确实是由新元素引起的。如果提供的数据不足以得出创造出来的核素确实是新元素的结论,且对观察到的现象没有其它解释,就可能在解释数据时出现错误。[k]Remove ads

历史

2004年2月2日,由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的科学团队在《物理评论快报》上表示成功合成了镆。[52][53]他们使用48Ca离子撞击243Am目标原子,产生了4个镆原子。这些原子通过发射α粒子,衰变为284Nh,需时约100毫秒。

美俄科学家的这次合作计划也对衰变产物268Db进行了化学实验,并证实发现了Uut。科学家在2004年6月和2005年12月的实验中,通过量度自发裂变成功确认了𬭊同位素。[54][55]数据中的半衰期和衰变模式都符合理论中的268Db,证实了衰变来自于原子序为115的主原子核。但是在2011年,IUPAC认为该结果只是初步的,不足以称得上是一项发现[56]。

2013年,由瑞典隆德大学核物理学家Dirk Rudolph领导的团队在德国达姆施塔特GSI亥姆霍兹重离子研究中心,通过将钙同位素撞击镅的方法再次合成了镆[56]。

镆最先被称为“eka-铋”。Ununpentium(Uup)是该元素获得正式命名之前,IUPAC元素系统命名法所赋予的临时名称。研究人员一般称之为“元素115”。

115号元素主要有两个命名提议,一个是根据法国物理学家保罗·朗之万命名为langevinium[57],另一个提议是根据Dubna研究所所在地莫斯科州命名为moscovium[58][59]。IUPAC于2016年11月28日正式采用后者。[60]

2017年1月15日,中华人民共和国全国科学技术名词审定委员会联合国家语言文字工作委员会组织化学、物理学、语言学界专家召开了113号、115号、117号、118号元素中文定名会,将此元素命名为镆(读音同“漠”)。[61]

2017年4月5日,中华民国国家教育研究院的化学名词审译委员会审译修正通过之“化学元素一览表”将此元素命名为“鏌”,音同“莫”。[62]

Flerov核反应实验室有计划研究较轻的镆同位素,所用反应为:241Am + 48Ca。[63]

同位素与核特性

目前已知的镆同位素共有5个,质量数介于286-290之间,全部都具有极高的放射性,半衰期极短,极为不稳定,且愈重的同位素稳定性愈高,因为它们更接近稳定岛的中心,其中最长寿的同位素为镆-290,半衰期约0.65秒,也是目前发现最重的镆同位素。

化学属性

由于镆的生产极为昂贵且每次的产量皆极少[16],产出的镆又会在极短时间内发生衰变,因此目前除了核特性外,尚未利用实验测量过任何镆或其化合物的化学属性,只能通过理论来预测。

镆预计为7p系的第3个元素,是元素周期表中15 (VA)族最重的成员,位于铋之下。这一族的氧化态为+V,但稳定性各异。氮的+V态大多是像N2O5这样的分子的形式氧化态,实际上极难形成,因为它有较低的d轨域,而且氮原子容纳不下5个配体。磷、砷和锑能够表现出明显的+V态特性,但铋却很难达到该氧化态,因为其6s2电子不易参与形成化学键。这个现象称为“惰性电子对效应”,一般与6s电子轨域的相对论性稳定性相关。镆预计会延续这个趋势,并只会具有+III和+I氧化态。氮(I)和铋(I)也存在,但较罕见,而镆(I)很可能会有一些独特的属性,[64]可能比起铋(I)更像铊(I)。[65]由于自旋轨道耦合作用,𫓧可能会有完整的轨域,并具有类似惰性气体的属性。这样的话,镆可能只有一颗价电子,因为Mc+离子会和𫓧有相同的电子排布,这可能使镆具有类似于碱金属的性质。理论预测McF和McCl是离子化合物, Mc+离子半径约为109–114 pm 。

Remove ads

注释

- 超重元素的原子核的质量通常无法直接测量,所以是根据另一个原子核的质量间接计算得出的。[42]2018年,劳伦斯伯克利国家实验室首次直接测量了超重原子核的质量,[43]它的质量是根据转移后原子核的位置确定的(位置有助于确定其轨迹,这与原子核的质荷比有关,因为转移是在有磁铁的情况下完成的)。[44]

- 自发裂变由苏联科学家格奥尔基·弗廖罗夫发现,[45]而他也是杜布纳联合原子核研究所的科学家,所以自发裂变就成了杜布纳联合原子核研究所经常讨论的课题。[46]劳伦斯伯克利国家实验室的科学家认为自发裂变的信息不足以声称合成元素,他们认为对自发裂变的研究还不够充分,无法将其用于识别新元素,因为很难确定复合原子核是不是仅喷射中子,而不是质子或α粒子等带电粒子。[23]因此,他们更喜欢通过连续的α衰变将新的同位素与已知的同位素联系起来。[45]

Remove ads

参考资料

参考书目

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads