热门问题

时间线

聊天

视角

1960年太平洋台风季

太平洋台风季 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

1960年太平洋台风季泛指在1960年全年内的任何时间,于赤道以北及国际换日线以西的太平洋水域,以及南中国海所产生的热带气旋。虽然有关方面并没有设下本台风季的指定期限,但大部份于西北太平洋的热带气旋通常都会于五月至十二月期间形成。

本条目的范围仅局限于赤道以北及国际换日线以西的太平洋及南海的水域。于赤道以北及国际换日线以东的太平洋水域产生的风暴则被称为飓风,并被列入1960年太平洋飓风季。在西太平洋产生的热带风暴是由联合台风警报中心命名,国际编号为60xx。而凡进入或产生于菲律宾风暴责任范围以内的热带低气压,菲律宾大气地理天文部门 (PAGASA) 都会为它们订立一个菲律宾名称,作当地警报用途;因此同一个风暴有时候会有两个不同的名称。

8月23日,贝丝、卡门、黛拉、艾琳、费依等5个台风同时出现而形成的“五旋共舞”[1]。由于当时这5个台风构成了一个类似倒置的奥运五环的形状且当年举办了罗马奥运会,这个现象也被称为“五环台风”[2]。

以下各热带气旋资讯以热带气旋存在期间的最强形态为准。

Remove ads

已被国际命名的热带气旋

在1960年,有32个热带低气压形成,其中27个增强成热带风暴,19个增强成台风,2个更增强成超级台风。

凯伦在菲律宾导致56人死亡,7000人无家可归,造成200万美元(1960美元)的农作物和财产损失。

1960年6月3日生成,经过南海中、北部之后,再于6月9日在香港西北偏西约10公里掠过,并对香港造成灾害。根据实测风力,未有测到持续飓风,皇家香港天文台只考虑到风向转为西南时,大厦所承受的阵风。这是一个达标,但是风力弱的十号风球。[3]

6月23日,菲律宾东部出现一个热带低气压,它向西北移动同时进入了近乎理想的环境,使它成为台风并获命名为欧莉芙,又在形成后仅42小时便达到233公里每小时的最大风速。由于缺乏从菲律宾群岛到风暴西部的流入气流,欧莉芙在菲律宾东部登陆时风速减弱到201公里每小时。它在穿越菲律宾时迅速减弱至热带风暴,但在南海再次增强。它转为偏西方向移动后,在6月29日以130公里每小时的台风强度吹袭华南地区。欧莉芙先后经过陆地和北部湾上并迅速减弱,6月30日消散。

六至八英尺的风暴潮淹没马尼拉大部分地区,造成广泛的财产和运输损失,高达203.2毫米的降雨引发洪水和大量山泥倾泻事件。吕宋岛东南部大约八成的农作物被洪水摧毁,并造成404人死亡。至少有3.2万座建筑物被风暴摧毁,造成3000万美元的损失,此外暴风雨过后的这段时间里,将近6万人无家可归。期间欧莉芙带来的7.3米涨潮,令许多沿海的国防军舰沉没或搁浅。中国大陆和香港同样遭受欧莉芙而来的大雨,虽然没有人员伤亡的报导,但风暴对农作物造成中等程度的损害。

Remove ads

台风崔丝紧接台风雪莉吹袭台湾,“至8月9日(影响台湾)风力转弱”[4]。

一热带低压于8月16日生成。之后它持续北移,增强为一风速85英里/时(137千米/时)的台风。卡门在北移过程中失去强度,于23日以50英里/时(80千米/时)的强度登陆韩国并带来了15米(50英尺)的巨浪;造成24人死亡与2百万美元(1960年美元)的损失。

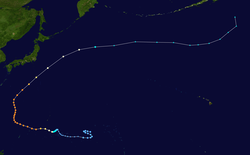

路径最长的热带气旋,共行走了约15000公里。 形成 1960年11月21日 消散 1960年12月10日(12月6日之后转化为温带气旋)

未被国际命名的热带气旋

除了被命名的热带气旋外,还有一些没被命名的热带低气压的热带气旋。以下列出那些热带气旋的资料。

热带气旋名单

|

|

|

|

参考资料

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads