热门问题

时间线

聊天

视角

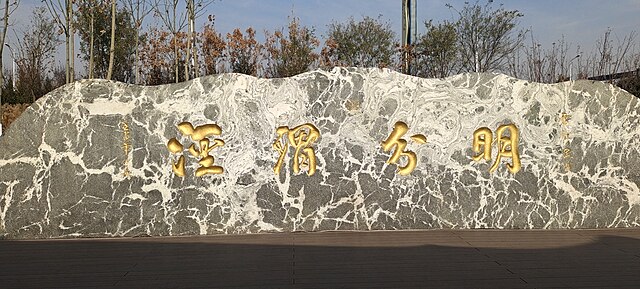

泾渭分明

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

“泾渭分明”指在中华人民共和国陕西省西安市高陵区泾河与渭河交界的地方形成的现象与自然景观。在两河交界处,河面较窄而且较清澈的是泾河,河面宽阔且较浑浊的是渭河。由于渭河流域植被的不断改善和水土保持工作的成效,泾河和渭河的河水含沙量逐年下降,虽然“泾渭分明”的现象不会消失,但会逐渐减弱。[1]

| 这是一篇小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |

泾河渭河清浊考证

自古以来关于渭河跟泾河,究竟是“泾清渭浊”?还是“泾浊渭清”?学界看法各有分歧,但陕西省作家协会会员,研究泾河的作家李胜灵认为基本上是泾清渭浊,但会随著人为以及自然等不同因素而有所改变。

像西周时期,渭河下游就已发展为农业较发达地区,森林面积逐渐缩小,土壤自然容易受到地表径流的侵蚀,虽然这种现像只限于渭河的下游地区,但已经影响到渭河整体的清澈。而当时的泾河流域,居住在上游的戎人还过著原始的游牧生活,土壤侵蚀较少,因而泾清渭浊。

到了北魏后期泾河上游陆续增置郡县,西魏时又先后在泾河大支流马莲河流域设置朔州等三个州。隋、唐两朝,泾河上游人口皆较渭河上游稠密,农业耕耘对土壤的侵蚀十分明显,而唐朝的渭河流域由于吐蕃不断骚扰,人口显著减少,原来的森林得已保存,于是又变成泾浊渭清。

唐朝后期,泾河流域除接近源头的段落以外,其他已经下切到前第三纪基岩。也就是说泾河的河床是石头底,所以泾河平时是没有泥沙的。泾河泥沙含量大,集中在雨季和汛期,通过侵蚀黄土高原而获得大量泥沙。因此,若非大雨、暴雨之时,河旁山坡没有被侵蚀的土壤随水流下,则泾河中所含的泥沙就比较少些。但是渭河流域的情况却大不相同。渭河流淌在冲积平原上,既冲刷,又淤积,河床是自己堆积制造的,可以自己给自己供沙。唐朝中叶,大量采伐导致长安城中所需用的巨木,已经开始要远求之于吕梁山西黄河两岸[注 1]。到了北宋,岐山的森林已被摧毁无馀,只剩下一条赭色的土山。由于岐山以西的秦、陇两州山林尚相当茂盛,因而也成了采伐的集中地。渭河上游的森林基本消失,于是又再度变成泾清渭浊。

另外,促使唐朝以后渭河转浊也和当地降水量的变迁有一定关系。从《陕西省自然灾害史料》记载的资料显示,由北宋初年到清朝末年,泾河上游的大雨、暴雨仅有14次,渭河上游则为38次。大雨、暴雨次数多,土壤侵蚀必然严重,泥沙顺水流下,增加河水的浑浊程度[3]。

Remove ads

注释

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads