热门问题

时间线

聊天

视角

東方總計畫

纳粹对于中欧和东欧的斯拉夫人的种族奴役和灭绝计划 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

東方總計畫(德語:Generalplan Ost)是納粹德國製作的一份計劃,主要內容是圍繞波蘭戰役和蘇德戰爭之後如何處置佔領地區。德國計劃通過移民使得這些地區德意志化,其內容包括對斯拉夫人、東歐猶太人以及其他被納粹意識形態歸為「次等人類」的東歐原住民族的大規模屠殺、滅絕與種族清洗。[7][5]這一計劃是納粹德國意圖由日耳曼殖民者主導中東歐殖民化進程的前奏,其執行手段包括系統性的屠殺、大規模飢餓、奴役勞工、群體性強姦、擄走兒童以及性奴役等。[8][9]

此條目已超出維基百科的模板大小限制。 (2025年10月) |

東方總計劃在二戰期間僅在德軍占領的東線地區得到了部分實施,直接或間接導致了數百萬人因槍決、飢餓、疾病、勞動滅絕及種族滅絕而死亡。然而,在大戰期間全面推行該計劃被認為不可行,最終也因德國的戰敗而未能實現。[10][11][12]根據納粹高層的直接命令,約有1100萬斯拉夫人因該計劃所導致的系統性暴力與國家恐怖主義而被殺害。除種族滅絕外,還有數百萬人成為奴工,被迫為德國的戰爭經濟服務。[5]

該計劃的執行方針以阿道夫·希特勒和納粹黨提出的「生存空間」政策為基礎,旨在實現德國擴張主義中的「東進」理念,因此被設計為歐洲「新秩序」的一部分。[13]作為該計劃的一環,約有330萬名被德軍俘虜的蘇聯戰俘遭到殺害。計劃的目標是通過多種手段——包括大規模屠殺、強制飢餓、奴役勞動以及其他占領政策——對大部分斯拉夫居民實施種族滅絕。剩餘的居民則計劃被強行驅逐到烏拉爾山以東地區,為日耳曼移民騰出土地。[14]

該計劃在制定過程中不斷修改,共有四個已知版本。波蘭被入侵後,東方總計劃的最初方案在1940年中期、納粹-蘇聯人口遷移期間,由黨衛隊強化德意志民族高級專員部進行討論。第二個已知版本由黨衛隊國家安全部於1942年4月從艾哈德·韋策爾處獲得。第三個版本正式標註於1942年6月。最終版東方總計劃由帝國專員委員會於1942年10月29日提出。然而,隨着德國在斯大林格勒戰役中遭受失敗,原本用於殖民化政策的資源被轉用於軸心國的戰爭行動,該計劃也隨之逐步被放棄。[15]若東方總計劃得以全面實施,據估計將有超過六千萬人因此喪生。[16]:105-115[17]

Remove ads

背景

東方總計劃是納粹德國為期二十五年、旨在對中東歐進行殖民和日耳曼化的方案。[18][19][20]要實施這一計劃,必須在二戰期間德軍占領的東歐地區進行大規模的種族滅絕[21]和種族清洗,其中包括消滅並清空東歐大部分斯拉夫人居住的地區。[22]

該計劃於1939年至1942年間制定,是阿道夫·希特勒及其納粹運動「生存空間」政策的一部分,同時也是實現德國向東擴張的「東進」理念的體現,這兩者都屬於建立「新秩序」總體構想中的組成部分。與其說這是出於經濟考量,不如說意識形態的狂熱與種族主義才是納粹政權推行東方總計劃等滅絕政策的核心動因。[23]希特勒的「生存空間」理論設想對東歐斯拉夫居民進行大規模屠殺、奴役與種族清洗,隨後以日耳曼移民殖民這些土地。[24]

雖然在希特勒上台之前,德國社會中就已存在對斯拉夫人的種族偏見,但納粹的反斯拉夫主義還建立在科學種族主義的理論基礎上。納粹意識形態中的「優等種族」學說認為斯拉夫人是原始、低等的民族,缺乏自主活動的能力,因而注定要永遠受制於日耳曼民族。[25]東方總計劃正是從這種種族主義與帝國主義思想中發展而來,並在第二次世界大戰期間被納粹政權正式確立為國家政策。[24]

在《我的奮鬥》中,希特勒對向東歐擴張的復仇主義的倡導

「……而當我們今天在歐洲談論新的領土的時候,我們首先只能想到的就是俄國以及受其奴役的周邊國家。命運之神好像願意給我們一個示意。命運之神把俄國交給了盜取能夠保證和維護國家生存的俄羅斯民族聰明才智的布爾什維克主義。因為俄羅斯國家的組織形式並不是斯拉夫民族在俄國具有治理國家政治能力的結果,而更多的只不過是個(原文如此)日耳曼民族的基本特徵在劣等民族中能夠為組建國家發揮作用的完美例證。所以世界上有無數的強大國家才得以建立起來。劣等民族把日耳曼民族的組織者和先知當作是自己的領導人常常會一下子成為強國,並且只要還能保持住這個建國立業的民族核心就會長久不衰。……這個位於東方的龐大帝國已經快要崩潰了。並且猶太人在俄國統治的結束也就是俄國作為國家的完結。我們被上天選為將要成為一場最能證明民族主義種族理論正確性災難的見證人。」

Remove ads

負責制定東方總計劃的機構是由海因里希·希姆萊領導的黨衛隊國家安全部,該局受命起草這一方案。隨着東線戰事在1941年6月至1942年春季間的推進並取得初步成功,文件經歷了多次修訂。這是一份高度機密的方案,其內容僅限納粹高層知曉。1942年初,帝國安全總局將其分發給了國家東方占領區部(東方部)。[27]

在1940年至1943年間,希姆萊親自監督了至少五個版本東方總計劃的起草工作。其中四個版本由黨衛隊強化德意志民族高級專員部制定,另有一個版本由黨衛隊國家安全部編制。黨衛隊人種與移居部以及東方部也參與了該計劃的制定工作。[28]根據黨衛隊旗隊領袖漢斯·艾利希的證詞——他曾作為紐倫堡後續審判的證人之一——該計劃的最初版本起草於1940年。作為國家安全部的高級官員,艾利希與希姆萊手下的規劃辦公室主任康拉德·邁耶共同負責東方總計劃的撰寫。而在此之前,已有「東方研究」作為其前期基礎。[27]

在戰爭爆發之前,東方總計劃的初步版本就已由海因里希·希姆萊與他最信任的同僚們討論過。黨衛隊上級集團領袖埃里希·馮·德姆·巴赫-策萊夫斯基在黨衛隊人種與移居部官員的審判中,作為控方證人時提到過這一點。據巴赫-策萊夫斯基回憶,希姆萊曾公開表示:「這關乎我們的生存,因此這將是一場毫不留情的種族鬥爭,在此過程中,將有兩千萬至三千萬斯拉夫人和猶太人因軍事行動與糧食危機而死亡。」[27]1941年6月24日——即「巴巴羅薩行動」發動兩天後——該計劃經歷了一次根本性的調整:猶太人問題的「解決方案」被從原有框架中分離出來,轉而獲得了致命而獨立的優先地位。[27]

該計劃的制定中還包括實施成本的預算,估算金額在400億至670億帝國馬克之間,後者幾乎相當於德國在1941年的全年國內生產總值。[29]在1942年春季版本的計劃中,預算金額為457億帝國馬克,其中超過一半的開支被分配用於土地整治、農業開發和交通基礎設施建設。這部分資金計劃由國家財政直接撥付,其餘用於城市與工業開發項目的經費則擬通過商業渠道籌集。[30]

東方總計劃的主要目標是在東歐建立一個僅由被劃為德意志人和雅利安人的群體組成的社會,使其成為大日耳曼國的忠實臣民。若全面實施,該計劃要求將數以億計的東歐居民強行驅逐到烏拉爾山以東,並殺害超過六千萬的斯拉夫人、羅姆人和猶太人。[31]計劃還包含所謂的「飢餓計劃」,旨在通過故意造成饑荒使三千多萬斯拉夫居民死亡。[32][8][33]

該計劃還設想將約八千萬俄羅斯人驅逐到烏拉爾山以東,而納粹規劃者的估算認為,在這一過程中,大約三千萬人將因強制遷徙和資源匱乏而死亡。[34]這些措施是更大範圍政策的一部分,旨在通過大幅削減或消滅原有人口,並以符合納粹意識形態標準的群體重新殖民,從而徹底改造東歐的人口結構。

計劃與實施階段

总结

视角

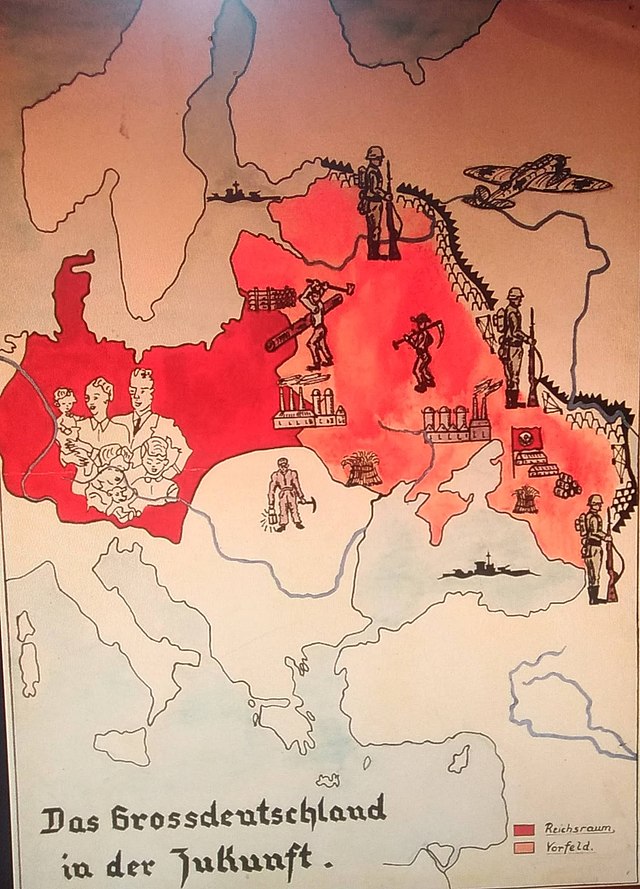

圖例:

深灰色——德意志國。

黑色虛線——「第二階段定居計劃」的詳細規劃範圍。

淺灰色——各專員轄區的預定行政範圍;藍色標註的名稱分別為:東方(1941—1945)、烏克蘭(1941—1944)、莫斯科維恩(未實現)和高加索(未實現)。

東方總計劃的制定者設想了多種不同的政策,這些政策在不同的斯拉夫地區和族群上有着差異化的實施方式,其中一些也確實被納粹德國付諸實踐。舉例來說,早在1939年8月至9月間(「坦能堡行動」及其後續的1940年「AB行動」),特別行動隊與集中營就被用於清除波蘭精英;而少數的捷克知識分子則被允許出國。波蘭的部分地區在戰爭初期即被德國吞併(不包括由德國直接控制的總督府殘部地區,以及此前被蘇聯占領的部分),其他地區則被德國正式占領或扶植為盟國。例如,捷克斯洛伐克的斯洛伐克地區成為名義上獨立、實則受控的傀儡國,而捷克本土的捷克地域(不含蘇台德地區)則被設為「保護國」。該計劃在戰爭期間被部分執行,直接或間接導致了數百萬斯拉夫人因飢餓、疾病或強制勞動而死亡。[12]德國在戰爭中所使用的約1200萬強制勞工,大多數被擄自東歐,主要來自蘇聯領土和波蘭。[41]

東方總計劃的最終方案分為兩個部分:「小計劃」(Kleine Planung)與「大計劃」(Grosse Planung)。「小計劃」涵蓋戰爭期間即可實施的行動,而「大計劃」則規劃了在德國贏得戰爭後、長達25至30年間逐步推行的步驟。兩者都以種族清洗為核心政策。[42][43]到1941年6月時,計劃中設想要將3100萬斯拉夫人驅逐到西伯利亞。[27]此外,白俄羅斯人中有75%被認定為「不具備日耳曼化資格」,因而被列入屠殺或驅逐的對象。[23]

東方總計劃提案列出了對被征服或被殖民人口中不同比例的人群進行驅逐與肉體消滅的方案,其總體效果將確保這些地區變為德意志化。計劃在十年內事實上要求對位於東中歐戰線後方的大部分或全部東斯拉夫人與西斯拉夫人實施滅絕、驅逐、日耳曼化或奴役。「小計劃」將在德國向戰前邊界以東推進、占領這些地區時付諸實施;[來源請求]戰後則由「大計劃」擴展影響,波及更多東歐人口。[36][35][45][42]

取而代之的,是計劃在擴展的「生存空間」內建立多達一千萬德國人的定居點,作為東方總計劃的一部分。計劃設想建設若干定居點與「村落群」,每處可容納約300–400名日耳曼定居者。由於德意志人口似乎不足以填滿中東歐的廣袤土地,那些納粹理論家認為可以被日耳曼化、在人種上介於德國人與俄羅斯人之間的民族(Mittelschicht),例如拉脫維亞人甚至捷克人,也被考慮作為再定居的對象。[46][47]多位納粹學者——其中很多人還是黨衛隊成員——參與了東方總計劃的籌劃。該計劃勾畫了納粹德國在東歐未來25年內將實施的多項殖民定居政策,例如建立新定居點、進行人口工程、建設新中心等,前提是先對本地人口實施計劃性的清除。[48]

早在「巴巴羅薩行動」的初期階段,德軍在幾乎未遭遇地方反抗的情況下深入蘇聯境內時,阿道夫·希特勒便已經思考過如何利用反游擊戰來推進他的「生存空間」計劃:

游擊戰也有它的好處;它讓我們有機會清除一切與我們作對的東西。

——阿道夫·希特勒,《1941年7月16日希特勒與羅森貝格、拉默斯、凱特爾及戈林會談備忘錄》[49]

儘管若干國防軍指揮官試圖把德國人塑造成「解放者」,並煽動反共的異見分子在東歐發動親軸心的游擊戰,但納粹統治精英則尋求對他們眼中的斯拉夫「劣等人」進行徹底壓制。像希姆萊這樣的強硬派反對與斯拉夫原住民達成任何協議。希特勒堅決反對讓斯拉夫志願者進入德軍,還下令解除當地民眾的武裝。[50][51]希特勒與國防軍將領的初步判斷是,「巴巴羅薩行動」可在數月內完成,且無需外部援助。在1941年7月16日的一次演說中,希特勒宣稱:

納粹種族原則在德國的貫徹,加上東線戰場的殘酷,使得德軍占領當局在反游擊作戰中採取了極端殘暴的手段。黨衛隊的軍事體系中充斥着被灌輸將斯拉夫人視為劣等人的狂熱分子,他們在對待當地居民時狂熱地執行着「優等種族對抗劣等人」的種族標準。軍事指揮部下令對當地居民實施連坐懲罰。然而,隨着軸心國攻勢轉入消耗戰、德軍傷亡不斷增加,一些國防軍軍官開始提議與當地人推行合作政策,以謀求德國的經濟與地緣戰略利益。[54]即便前線局勢日益惡化、軍事策略有所調整,[52]許多國防軍將領的講話中仍公開或隱含地宣稱,德國士兵是「歐洲文明抵禦斯拉夫人浪潮的最後堡壘」。[55]

納粹當局利用被占領土自沙皇時代延續下來的反猶情緒,煽動當地人參與合作者運動,協助德國實施大屠殺。由於德國占領者的強硬反斯拉夫政策,這些合作者組織往往被人懷疑,其納粹後台大多把他們當作炮灰來消耗。再加上民族社會主義的意識形態限制以及國防軍在東線日益攀升的傷亡,德軍在執行「最終解決方案」時出現了人手短缺。[56]隨着反法西斯游擊戰在德占東歐、波蘭和南斯拉夫地區愈演愈烈,希特勒在1942年8月6日宣稱:「我們將吸收或驅逐那可笑的一億斯拉夫人。凡是談論要關心他們的人,應立即被投入集中營。」[57]

按照納粹的設想,只有在那些被其種族理論認為對未來帝國有「理想血統價值」的中東歐外籍人口身上,才會嘗試進行日耳曼化。計劃規定,不同民族乃至同一民族內部的不同群體,都應採取不同的對待方式。為此,人們甚至試圖制定出一套基本標準,用以判斷某一群體是否具備被日耳曼化的條件。對於那些被認為擁有更優「種族成分」並具較高文化發展水平的民族,這些標準可以相對寬鬆地適用。計劃認為,在波羅的海諸國中存在大量這樣的「可取元素」。艾哈德·韋策爾認為,應當考慮將整個愛沙尼亞民族以及相當比例的拉脫維亞人納入日耳曼化對象。相反,立陶宛人被視為不太理想,因為「其中混入了過多的斯拉夫血統」。希姆萊則認為,「幾乎整個立陶宛民族都必須被驅逐到東方」。[35]據描述,希姆萊對斯洛文尼亞邊境地區(上卡尼奧拉和南施蒂里亞)以及波希米亞-摩拉維亞地區人口的日耳曼化持積極態度,但對立陶宛則完全相反,聲稱那裡的居民屬於「劣等人種」。[59]

希姆萊臭名昭著的政策之一,是將被占領區的教育體系武器化,用以對兒童實施日耳曼化和納粹意識灌輸。在被占地區設立了專門的兒童機構,用以將那些被納粹當局認定為「具備種族條件」的孩子從當地人口中分離出來,對他們進行洗腦教育,之後再送往德國寄養家庭。[60]儘管殖民政策與對原住民採取的「焦土戰術」嚴重妨礙了德國的戰爭進程,希姆萊仍頑固地推進東方總計劃的實施,並主張進一步擴展康拉德·邁耶的方案。[61]1942年,在這場戰爭的關鍵階段——當軸心國仍有可能在東線取得勝利、而紅軍尚未完全恢復實力之時——東方總計劃的政策反而阻礙了德軍有效利用被占領區的資源。[62]

在德國於斯大林格勒戰役中遭遇慘敗、並在東線戰場接連受挫之後,納粹策劃者被迫在1943年年中實際上放棄了東方總計劃中的滅絕行動。[63][64]自1943年春起,黨衛隊開始推行「勞動滅絕」政策,轉而將被占領區的當地居民作為強制勞工加以剝削,以支撐德國的經濟與軍工生產。到1943年末,數以百萬計的俘虜被投入遍布德占領土的奴工營中。[65]

Remove ads

按地區實現

在1941年至1945年間,納粹德國在東線戰場上發動了強制性飢餓政策,並推進一場旨在落實東方總計劃的「殲滅戰」。德軍在整個地區實施焦土戰術,大規模強行驅逐當地居民向東遷移。隨後,納粹官員規劃出一系列緩衝區,打算將其改造成未來的諾斯人定居地。「飢餓計劃」則是納粹德國的一項策略,企圖通過奪取糧食儲備並將其轉供德軍,從而強行餓死約3100萬至4500萬東歐居民。[66][8]

納粹德國在東線的戰爭是一場以掠奪與屠殺為核心的殖民式侵略行動,伴隨着對資源的瘋狂掠取以及對當地居民的全面恐怖統治。其在東歐的占領政策以「殲滅戰」實施種族滅絕為特徵,並由納粹的種族主義教義與「生存空間」定居殖民政策所驅動。[67]

立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞將被剝奪國家地位,其領土被納入德國定居區。這意味着拉脫維亞和立陶宛,將被納入驅逐計劃之中,儘管這一計劃的執行程度略輕於將斯拉夫人驅逐至西伯利亞西部的方案。至於愛沙尼亞人,雖然他們不會遭受猶太人和波蘭人那樣的鎮壓與肉體清除,但納粹的規劃者從長遠來看並未設想他們能繼續作為獨立的民族存在,他們最終也將被驅逐並被剝奪民族身份。最初的計劃設定為在25年內將拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞日耳曼化,後來海因里希·希姆萊將這一期限修訂為20年。[68]

儘管德國方面反對波羅的海民族建立國家的企圖,但在納粹的種族等級體系中,波羅的海地區的原住民被視為「優」於斯拉夫人。因此,德國當局在當地推行了更深層次的協作政策。拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞的納粹合作者在德占時期的行政機構中被任命為高層官員。在被德國占領的立陶宛,德國當局容許存在一個掌控內部治安的文職行政機構,這個半自治實體隸屬於東方專員轄區。而在波蘭、烏克蘭和白俄羅斯,類似的讓步則完全不存在——那裡的德占政策以徹底的殖民化、資源掠奪、國家恐怖主義以及強迫當地居民從事奴役勞動為特徵。[69]

Remove ads

黨衛隊國家安全部的東方總計劃將白俄羅斯人中約75%的人歸類為「無法被日耳曼化」(「Eindeutschungsunfähig」),並將他們作為種族清洗或暴力滅絕的目標。在強行驅逐或屠殺了估計約五至六百萬當地居民之後,這些土地原本計劃移交給日耳曼殖民者,以落實「生存空間」議程。[60]與此同時,納粹還在白俄羅斯建立了多所強制性的兒童灌輸機構,收容大量被擄走的白俄羅斯兒童;其中被判定為「種族上合格」的孩子,將被送往德國接受再教育。白俄羅斯境內首個此類機構設立在博布魯伊斯克。[60]

納粹在被占領的東歐各地發動的反游擊戰,也被德國當局用來推進東方總計劃和「生存空間」定居殖民的目標。在白俄羅斯,德軍與黨衛軍的部隊以「反游擊行動」為名,發動了無數次屠殺,對當地居民實施了不分對象的國家恐怖。[70]

1940年,希特勒同意將大約一半的捷克人口視為可被「日耳曼化」的對象,其中包括綁架成千上萬名捷克兒童,將他們作為德國人撫養長大。而那些被認為「無種族價值」(即「劣等人」)的人群,以及捷克的知識分子,則被排除在「日耳曼化」計劃之外,他們「應被剝奪權力、清除出局,並以各種方式驅逐出境」。[71][72][73]根據東方總計劃,納粹原本打算將這些無法「日耳曼化」的人口遷往西伯利亞。然而,由於戰爭對勞動力的迫切需求,這一計劃最終未能付諸實施。[74]

1941年,德國領導層決定徹底消滅波蘭民族,計劃在15至20年內將德占下的波蘭領土清除一切波蘭族人,改由德意志殖民者定居。[16]:32大多數波蘭人——在失去他們的領導層和大部分知識分子(這些人遭遇大規模屠殺、文化滅絕、禁止高於最低水平的教育,或被擄走以便日耳曼化)之後——將被強行驅逐到東方地區,儘可能分散到廣闊的西伯利亞西部。根據該計劃,當地人對他們的同化最終會導致波蘭作為一個民族的消失。[46]

大約兩百萬波蘭族人被納入東方總計劃中的強制日耳曼化運動。根據該計劃,到1952年時,原波蘭境內僅應剩下約三至四百萬尚未被「日耳曼化」的波蘭人(全部為農民)。那些依然拒絕日耳曼化的人將被禁止結婚,德國境內對波蘭人提供醫療援助的禁令也將延伸至他們身上,最終波蘭民族將徹底滅絕。納粹在集中營中進行的大規模絕育實驗,或許正是為這種人群「處理」而準備的。[76]與此同時,所謂「邊防農民」——即兼具士兵與農民身份的殖民者——將被安置在一道防禦性定居線中,用以阻止「文明」在烏拉爾山脈以東重建並威脅德國。[77]這些「堅韌的農民種族」將成為抵禦進攻的屏障[78]——然而,若蘇聯被徹底擊敗,那麼在這條「邊境」不遠的地方,便將是納粹德國主要軸心盟友——大日本帝國——所宣稱的「大東亞共榮圈」在亞洲大陸上的最西端。

Remove ads

希特勒將東歐戰爭設想為一場徹底的殲滅戰,並計劃在納粹取得勝利後,以摧毀俄羅斯國家、其城市以及一切俄羅斯文化象徵為終結。[79][80]1940年7月21日,希特勒命令德國陸軍總司令瓦爾特·馮·布勞希奇制定一項戰爭計劃,以解決他所謂的「俄羅斯問題」。同年7月31日,在一次對國防軍高級將領的會議上,希特勒宣布了他的「最終決定」——要通過在1941年春天發動一場大規模軍事入侵,「徹底消滅」俄羅斯。[81]

在「巴巴羅薩行動」期間,德軍士兵以執行東方總計劃為名,對俄國俘虜進行了殘酷的大規模屠殺。[82][83][84]到1941年12月,德軍共俘獲約320萬名蘇聯戰俘;到1942年2月,其中約有200萬人被殺害,主要死於強制飢餓、死亡行軍和集體槍決。[85][86]

作為執行東方總計劃的一部分,納粹政權打算組織對約八千萬俄國人的集中驅逐,將他們趕往烏拉爾山脈以東。納粹官僚預計,在這場計劃中的「死亡行軍」過程中,將近三千萬俄國人會在被迫遷往烏拉爾以東(如西伯利亞等地)的途中死亡。[34]

在1941年至1945年間,大約300萬名烏克蘭人及其他非猶太人因納粹在烏克蘭各地實施的滅絕政策而被大規模殺害。[87][88]此外,在這一時期,約有85萬[89][90][91]至160萬名猶太人在當地合作者的協助下被納粹軍隊屠殺。[92][93]

納粹最初的計劃主張滅絕當時烏克蘭約2320萬人口中的65%,[94][95]而倖存者則被視為動產奴隸予以利用。[96]共有超過230萬名烏克蘭人被強行驅往德國,從事納粹的奴役勞動。[97]

納粹在烏克蘭掠奪糧食的做法,與蘇聯在1932至1933年間的行徑如出一轍,結果同樣導致了大規模饑荒——而這正是納粹所預期的手段,旨在清空該地區以便德國殖民者定居。[98]士兵們被告誡要對飢餓的婦女和兒童「硬起心腸」,因為「給他們的每一口食物,都是從德國人民那裡偷來的,危及了德意志民族的供養」。[99]

1941年4月,納粹德國征服南斯拉夫後,將該國肢解,並在塞爾維亞和克羅地亞建立了傀儡政權。南斯拉夫的大部分領土被德國、意大利、匈牙利和保加利亞瓜分。[100]儘管南斯拉夫境內斯拉夫人口眾多,納粹德國的迫害重點卻主要集中在猶太人和羅姆人身上。[100]

文件銷毀,戰後重構

幾乎所有與東方總計劃有關的戰時文件都在1945年5月德國戰敗前夕被刻意銷毀,[45][101]因此完整的計劃書至今未被發現,僅有幾份文件提及或補充了它的內容。儘管如此,研究者還是通過相關的備忘錄、摘要及其他資料,重建出了該計劃的大部分核心內容。[42]戰後,與東方總計劃直接相關的三份主要文件中有兩份已經遺失,其中包括康拉德·邁耶起草的文件,以及黨衛隊國家安全部第三局的一份調查報告。[102]

幫助歷史學家較為準確地重建東方總計劃的關鍵文件,是納粹黨種族政策辦公室主任艾哈德·韋策爾於1943年4月27日發布的一份備忘錄,題為《關於黨衛隊全國領袖東方總計劃的意見與思考》。[103]這份備忘錄對《東方總計劃》的內容作了詳細闡述。[104][42]直到1957年,這份文件才被發現。[105]韋策爾的報告使學者們得以嘗試重構由黨衛隊國家安全部第三局起草的東方總計劃文件。[102]

關於東歐斯拉夫民族滅絕的文件在戰後倖存下來,並被耶魯大學歷史學家提摩希·D·史奈德於2010年引用。該文件表明,波蘭人、烏克蘭人和捷克人是東方總計劃的主要清除目標,[106]白俄羅斯人同樣是重點對象之一。根據瑞士歷史學家漢斯·克里斯蒂安·格拉赫1999年出版的著作《精算的屠殺》(Kalkulierte Morde)的記載,納粹德國計劃通過大規模飢餓,僅在白俄羅斯一地就要消滅全部城市居民(約200萬人)和一半農村人口(近430萬人)。這些數字依據的是一位匿名作者的筆記,格拉赫推測其作者可能是柏林大學的農業學者瓦爾德馬·馮·波列季卡。[107]

後果

在對負責施行最終解決方案的黨衛隊軍官阿道夫·艾希曼的審判中,其中一項指控是他負責驅逐了五十萬名波蘭人。艾希曼被判十五項罪名全部成立。[108]波蘭最高國家法庭指出:「這場大規模屠殺最初的目標是猶太人,同時也包括波蘭人,並且在生物學意義上完全符合種族滅絕的特徵。」[109]

納粹對蘇聯戰俘的殘暴行徑導致約三百三十萬被俘蘇軍死亡,這一罪行被紐倫堡法庭譴責為「反人類罪」。[110]歷史學家諾曼·內馬克指出:

「如果那種可怕的假設情境——納粹的勝利——真的發生,那麼不僅是蘇聯士兵,連俄羅斯人、白俄羅斯人和烏克蘭人也必將遭到與波蘭人同樣的命運,在文化和民族意義上被徹底消滅。針對這些民族的種族滅絕行動將會被完成。」

——《劍橋世界種族滅絕史》第三卷(2023年)[110]

另見

- 蘇聯在第二次世界大戰中的傷亡

- 波蘭在第二次世界大戰中的傷亡

- A-A戰線,巴巴羅薩行動的軍事目標

- 被納粹德國吞併的地區

- 巴巴羅薩法令

- 恐怖編年史

- 別動隊

- 納粹德國對波蘭人的驅逐

- 納粹大屠殺的受害者

- 飢餓計劃

- 納粹對波蘭民族的罪行

- 德國對蘇聯戰俘的虐待

- 納粹種族理論

- 納粹德國的種族政策

- 第二次世界大戰期間的疏散與驅逐

- 第二次世界大戰期間德國統治下的強迫勞動

參考文獻

參考書目

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads