热门问题

时间线

聊天

视角

中古漢語

漢語發展的一個階段 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

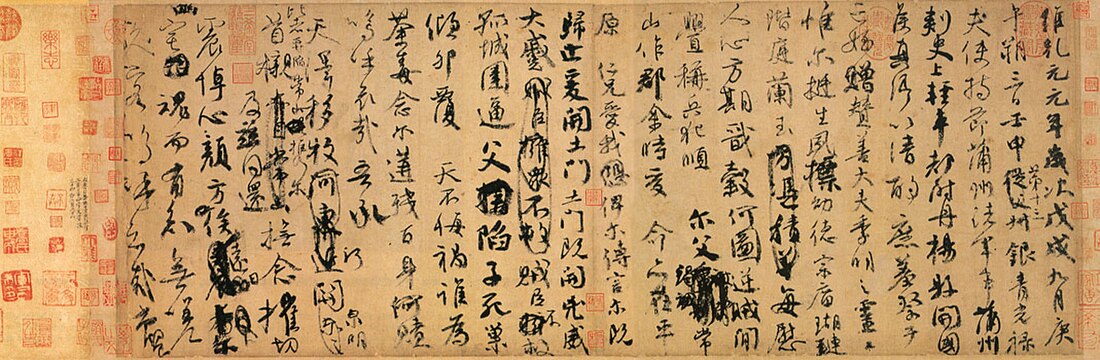

中古漢語使用於魏晉、南北朝、隋朝、唐朝時期,繼承自上古漢語,後來發展為近代漢語。現代語言學家根據當時的文獻資料重建出其特徵。

資料

對中古漢語音韻構擬很大程度取決於少數幾類資料的詳細記錄。最重要的資料毫無疑問是《切韻》(601)及其修訂本。《切韻》常常和《韻鏡》、《七音略》、《切韻指掌圖》、《四聲等子》等宋朝韻圖的解釋同用。這些材料可以與現代漢語方言互相印證,借到其他語言(特別是日語、朝鮮語和越南語)的漢語詞彙讀法、外國地名的中譯名、表音文字材料(如婆羅米文、藏文和回鶻文)轉寫的漢語名詞,以及中古時期中文韻文的押韻、聲調格式都能為我們所用。[1]:24–41

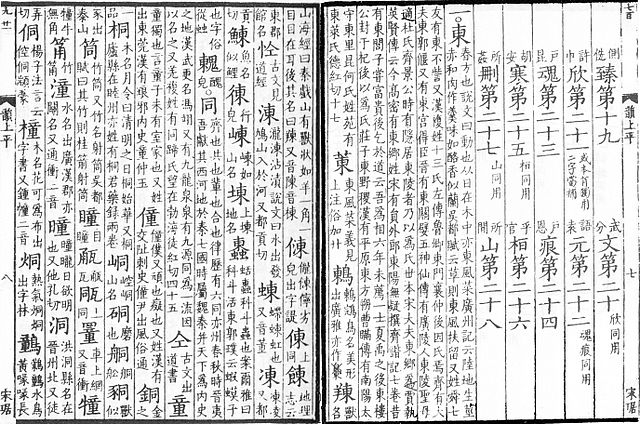

南北朝時期的學者就已經十分關注經典文獻的音韻。不同學派編纂了不同的韻書以規範讀音、規範押韻體例。[2]:379《切韻》(601)試圖囊括六本更早韻書的對立,即「從分不從合」,使得《切韻》實際反映的語音在年代上要早得多。《切韻》在唐朝成為科舉考試用韻標準,在接下來幾個世紀經歷數次擴充與改編。[1]:25

《切韻》是流傳下來最早的韻書,也是研究早期中古漢語(EMC,Early Middle Chinese縮寫)的最主要材料。高本漢在20世紀早期對中古漢語的開創性研究時,《切韻》仍只有殘卷為人所知,學者仍依賴宋朝大幅增編的《廣韻》(1008),後來在敦煌藏經洞等處發現了《切韻》重要部分的殘卷,1947年於故宮發現了王仁昫於706年所著《刊謬補缺切韻》是《切韻》現存影響最大的增訂本。[1]:24–25

《切韻》共有193韻目。[3]:136一韻目可以包括多個韻母,它們只有介音差別,分別列在韻圖三等和四等,也稱重紐。[1]:27[3]:78, 142–143

Remove ads

《韻鏡》(約1150)是現存最早的韻圖,它對《切韻》語音系統的分析細緻得多,不過《韻鏡》已是《切韻》後好幾世紀的產物,《韻鏡》作者已發現《切韻》的早期中古漢語和他們自己的晚期中古漢語顯著不同,不過仍嘗試通過對反切的分析儘可能還原《切韻》的音韻系統。他們的分析不可避免地受到了晚期中古漢語的影響,其中反映出唐宋漢語的幾項重要轉變。[1]:29–30

《韻鏡》共有四十三張表,每張都涵蓋一部分《切韻》韻目,內部還有分類:[1]:31–32

- 十六攝的「內轉」和「外轉」具體含義仍有爭議,可確定的是它很可能指主元音高度,「外轉」是開元音(如/ɑ/或/a~æ/),「內轉」則是中元音或閉元音。

- 開合口表示有否唇化;「合口」要麼有圓唇元音(如/u/)要麼有圓唇介音。

每張表都有二十三行,每行對應一聲母。不過《韻鏡》實際區分三十六聲母,他們將有互補關係的硬齶音、捲舌音和齒音一起放。[4]:43

每個聲母還能接着分類為:[1]:30–31

每張表都分十六列,依聲調分為四大列,入聲可視為/m/、/n/或/ŋ/的變體。聲調大列下又分四小列,如此分列的意義長期以來一直有爭議。這幾列一般依次稱為一等、二等、三等、四等,一般認為是聲母或介音的齶化或捲舌化,也伴隨相似主元音的音值差異(如/ɑ/、/a/、/ɛ/)。[1]:31–32其他學者認為它們不是語音能區分的類別,而是為了兼顧《切韻》和排版而調整。[5]:15, 32–34

如有的話,表中各方框都包括對應《切韻》小韻的字。這樣,各小韻都可放在上述幾類中。[1]:28

語音

語法

詞彙

書寫系統

文學作品

注釋

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads