热门问题

时间线

聊天

视角

伊斯蘭教與褻瀆

伊斯兰教对亵渎的观点 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

在伊斯蘭教的觀點中,褻瀆是指針對神的不恭言論或行為[2],或者嘲笑、誹謗伊斯蘭教的宗教屬性或否定該教的基本信仰等[3],例如否定《古蘭經》是神的啟示[3]、否認穆罕默德具有先知能力[4]、侮辱天使或認為神有兒子等[3]。

學界大多認為《古蘭經》主張褻瀆伊斯蘭教的人必將在後世遭受屈辱[5],但也有部分學者提出反對[6][7]。對於另一部伊斯蘭教法聖訓的解釋也存在類似爭論[8][6]:一些人認為聖訓規定褻瀆伊斯蘭教者可以被判處死刑,而另一些人認為死刑只適用於叛國的情況,特別是戰爭時期[9]。不同教法學派之間在處罰方式方面也存在分歧,例如對不同性別甚至不同教派的人的處罰應該有何差異[7]。

因為褻瀆而被判處死刑的案例在前現代時期的伊斯蘭社會中較為少見[10],現代各伊斯蘭國家的法律中對褻瀆的規定也各有差異,一些國家的處罰方式包括罰款、監禁、鞭刑、絞刑以及斬首等[11]。

部分國家或激進組織利用褻瀆罪名來彰顯自身的正統性或者博取支持,同時打壓自由派知識分子或少數派[12],而另一些國家則提倡言論自由[12]。如今,許多與褻瀆伊斯蘭教有關的事件已經開始受到國際關注。

Remove ads

伊斯蘭教經文

伊斯蘭教的文獻顯示褻瀆有多種形式,這些文獻中也存在許多用於描述褻瀆行為的相關詞彙,例如sabb(侮辱)、shatm(濫用、誹謗)、takdhib或tajdif(否定)、iftira(混淆)、la`n 或la'ana(詛咒)、ta`n(指控、污名化)等[13]。此外,「褻瀆」一詞有時還會與kufr(拒絕者)、fisq(墮落)、isa'ah(侮辱)、ridda(判教)等詞彙出現重疊[14][2]。

《古蘭經》中的許多詩句被認為是在描述褻瀆,因為這些詩句似乎是神明對褻瀆者的勸誡。一些詩句被認為是《古蘭經》不要求對褻瀆者作出處罰的證據[15],相反,也有些詩句被認為是要求處罰的證據。

《古蘭經》中唯一直接提到「褻瀆」(sabb)的詩句出現於《牲畜章》[6],這段詩句呼籲穆斯林不要褻瀆其他宗教的神明,以免其他宗教的人通過褻瀆伊斯蘭真主的方式報復[6]

《宴席章》中的一段詩句規定對於那些「挑起針對安拉和他的信使的戰爭的人」應該處以監禁、肢解或死刑[6]。雖然這段詩句沒有明確提到「褻瀆」,但一些學者認為者仍可看作是《古蘭經》要求懲罰褻瀆者的證據[6][16],但其他學者認為這段詩句說的是侵犯他人生命或財產的人[17]。

《同盟軍章》也被一些學者用來證明《古蘭經》要求對褻瀆者作出處罰[18][19],但另一些人認為,這一章節中的規定只在穆罕默德在世時使用過,此後沒有再出現使用事例[6]。

其他詩句雖然沒有提到對褻瀆者的處罰,但規定了穆斯林不應與那些嘲笑伊斯蘭教的人「坐在一起」[20][21],惟這只是對見證褻瀆而不是實施褻瀆的人的勸誡。

有學者指出《古蘭經》雖然存在有人貶低或嘲笑穆罕默德的記載,但沒有進一步說明如何處罰這些人,而是要求穆罕默德將這些人交給神明,暗示《古蘭經》主張的是後世懲罰[15]。

Remove ads

一些聖訓記載穆罕默德曾對多名敵人下過處決令,典型例子為Ka'b ibn al-Ashraf[22][註 1][22]和Abu Rafi',前者曾在巴德爾之役結束後鼓動古萊什反對穆罕默德和報復穆斯林,後者則曾在塹壕之戰前鼓動群眾反對穆罕默德。伊斯蘭的法律體系中含有多種包括死刑在內的懲罰措施,立法者也往往宣稱這些措施來自於聖訓的條文[6][17]。

但另一方面,一些人指出穆罕默德曾經主張過不要殺死貶低、侮辱他的人[6],他們給出的理據是聖訓記載穆罕默德在聽說一名懷有身孕的奴隸因侮辱自己而被其奴隸主殺死後[23][6]對奴隸主說:「你難道不知道她的血沒有用嗎?[6]」但大部分聖訓學者認為這句話的意思是不用為殺死這名婦女作出補償[6]。

伊斯蘭教法律

伊斯蘭教的法律體系對於褻瀆行為有多種不同的處罰方式,且往往隨學派不同而不同[17][2][24]:

- 哈乃斐派認為褻瀆相當於叛教,褻瀆者需要作出與叛教相類似的懺悔。對於拒絕懺悔者,則會根據他們的身份作出相應處罰:男性將遭到處決,女性則會面臨強制監禁,直到願意懺悔才能獲釋[25]。該學派的創始人阿布·哈尼法認為,不應處決其他宗教的褻瀆者處以死刑[26],相應的,一些文獻提出教外人士應該酌情處理,必要時可以逮捕或實施鞭刑[27][28]。

- 馬立克派認為褻瀆與叛教不同,但比叛教更嚴重。在該學派的法律體系中,男性褻瀆者只能接受死刑,女性可以懺悔,否則將被監禁[29][30]。非穆斯林人士也必須接受懲罰,但可以通過改信伊斯蘭教來免除[31]。

- 罕百里派認為褻瀆與叛教不同,但比叛教更嚴重,褻瀆者無論男女都必須執行死刑[32][33]

- 沙斐儀派認為褻瀆與叛教不同,且犯下兩種行為的人所需進行的懺悔也不同,拒絕懺悔者將會受到處決[2][34]。

- 扎希麗派認為侮辱真主或先知屬於叛教[35]。

- 賈法里派的法律規定,如果褻瀆伊斯蘭教、先知穆罕默德或任何其他伊瑪目的人是穆斯林,則必須接受死刑[36]。若褻瀆者不是穆斯林,則給予其轉向伊斯蘭教的機會,拒絕者也會被判處死刑[37]。

一些伊斯蘭法學家指出,《布哈里聖訓》的布哈里聖訓實錄, 3:45:687和布哈里聖訓實錄, 5:59:369章節 含有對褻瀆者執行死刑的例子,且其中部分人雖然宣稱自己並未叛教,但仍被以「褻瀆」伊斯蘭教為名處決[38]。一些現代穆斯林學者認為伊斯蘭教支持褻瀆法,並且以前的法學家也已將褻瀆罪引入教法[38][39]。

著名法學家、穆罕默德的同伴阿卜杜勒·阿拉·伊本·阿巴斯曾說過應該給予褻瀆伊斯蘭教的穆斯林一次懺悔的機會,若其拒絕則應將其殺死;而對於非穆斯林來說,他們是在協議之下受伊斯蘭保護,做出褻瀆行為意味着打破了協議,所以也應該被殺死。這段話語經常被法學界引用,以證實伊斯蘭教法主張應該對褻瀆者處以死刑[6]。

Remove ads

由於伊斯蘭教認為褻瀆包括對基本教義的否定[3],故褻瀆在歷史上曾被視為否定整個宗教,從而可以被認定為判教。一些法學家認為,實施褻瀆行為的人可以視為自動脫離伊斯蘭教[7]。褻瀆伊斯蘭教的穆斯林可能先被判處褻瀆罪,再被認定為判教,也可能直接被認定為判教[42][43]。

另一方面,由於非穆斯林也可能作出褻瀆行為,所以也並非所有褻瀆都被視為判教。

局部約束

罰款及約束

監禁

死刑

對於褻瀆伊斯蘭教的人的處罰隨法律體系的不同而不同[44],有些體系的處罰可能會非常嚴重。褻瀆者可能會喪失所有法定權利,導致以前的婚姻關係、從事過的宗教活動或所擁有的財產(包括繼承所得)都可能失去法律效力。一些學派允許通過懺悔來重新獲得除婚姻權利之外的所有其他權利,而婚姻權利只能通過重新婚配來獲得。一般女性穆斯林都擁有懺悔的機會,所面臨的處罰也通常比男性更輕[43]。大部分穆斯林多數國家都設立有不同形式的褻瀆法,部分國家的法律還曾被拿來與英國、德國、芬蘭等歐洲國家的法律作比較[45]。

在阿富汗、伊朗、巴基斯坦、沙特阿拉伯等國的法律體系中,褻瀆者有可能被判處死刑[46]。巴基斯坦自20世紀80年代至今已有超過1000人因為褻瀆而被定罪,但目前尚未出現死刑判例[45]。

Remove ads

歷史

根據相關記載,多神教徒奈德爾·本·阿爾哈里夫曾對着阿拉伯人公開攻擊穆罕默德[47][48],導致其於巴德爾之役後遭到逮捕,並被穆罕默德命令阿里·本·阿比·塔利卜處決[49][50][51]。

一些聖訓的記載表明,穆罕默德曾對多名敵人下過處決令。基於此,一些早期法學家認為詆毀穆罕默德的人太過惡劣,以至於連懺悔的機會都不配擁有,反而應該立即接受處決[52]。

律師薩達卡特·卡德里認為伊斯蘭處罰褻瀆者的判例「難以找到且出現頻率不高」。他並列舉了一名基督教徒因公開辱罵穆罕默德而被逮捕的案件,然而負責審理該案的法官伊本·泰米葉一直被認為過於嚴苛,其作出的判決也引起抗議,最終基督教徒於1293年被無罪釋放[53]。

20世紀末至21世紀初,伊斯蘭復興主義者開始宣稱對褻瀆行為的處罰是為了確保社區的凝聚[52]。1980年代,巴基斯坦設立了嚴格的褻瀆法,此後的1987年至2014年間,超過1300人因褻瀆行為遭到起訴,而大部分被起訴的人都是褻瀆古蘭經的非穆斯林[54],其中超過50人在審判結果公布之前遭到謀殺[55][56],包括前旁遮普省省長薩爾曼·塔西爾、 少數民族部長沙赫巴茲·巴蒂在內的一些反對褻瀆法的著名人物[54]。

截至2011年,所有穆斯林多數國家都針對褻瀆行為設立了法律,相反,超過125個其他宗教國家沒有任何與褻瀆有關的法律[57][58]。在伊斯蘭國家中,上千人因為褻瀆行為被捕[59][60]。部分伊斯蘭國家認為褻瀆穆罕默德完全不可接受,於2012年9月向聯合國提出在全球推行褻瀆法;同時已在推動全球性褻瀆法方面努力多年的伊斯蘭合作組織也再次作出類似嘗試,其下屬的人權委員會另呼籲針對通過媒體或社交媒體散播煽動性內容的行為立法,但許多非穆斯林國家認為部分伊斯蘭國家有濫用褻瀆法的嫌疑,紛紛對該提議提出異議[61][62]。

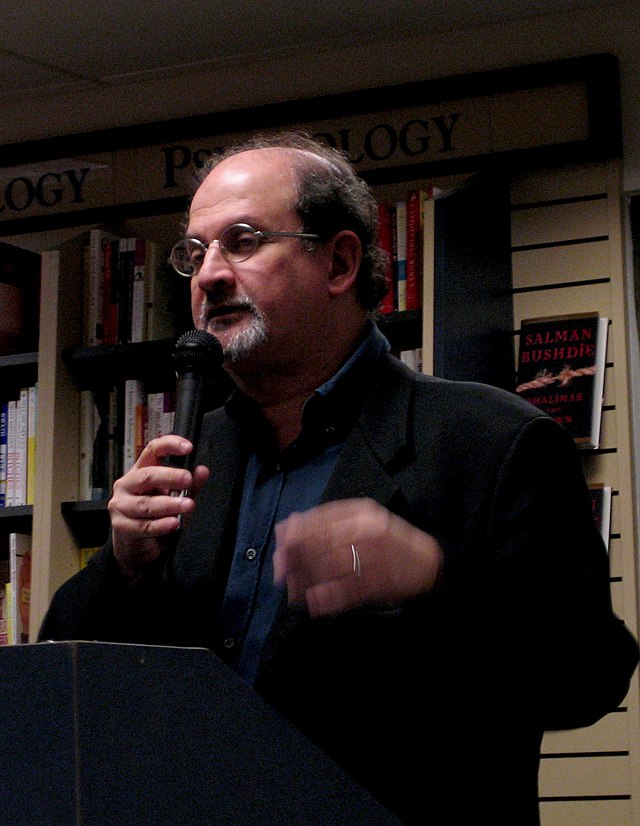

另外,穆斯林國家對穆罕默德的描述以及在其他國家的宗教滲透也在非穆斯林國家間激起爭議。1988年,英國作家薩爾曼·魯西迪創作了《撒旦詩篇》一書,書名直指撒旦在古蘭經中加入的詩文直到安拉發現後才被穆罕默德移除的傳說。該書出版後的第二年,伊斯蘭國家向魯西迪下達了全球追殺令,數名翻譯這本書的人遭到謀殺[63]。英國國內許多魯西迪的支持者和出版商呼籲政府保障公民不受限制的言論自由以及廢除褻瀆法,作家理查德·韋伯斯特也在他的著作《褻瀆簡史》中呼籲確保會冒犯少數民族的作品的出版自由[64]。

Remove ads

法拉格·福達(1946 – 1992-06-09)是一名埃及教授、作家、專欄作者[65]及人權活動人士[66],他曾被艾資哈爾大學的學者指控褻瀆伊斯蘭教,最終在1992年6月9日被人刺殺[65],其作品亦於同年12月被封禁[67]。伊斯蘭組織宣布對他的刺殺負責,表示殺死他是因為他是一個試圖煽動國內宗教分裂,且擁護埃及現行法律而非伊斯蘭教法的判教者[65],並稱在福達遇刺之前,艾資哈爾大學就已經對他下達過追殺令[68]。

阿里福·拉曼案發生於2007年9月,拉曼是孟加拉國的一名漫畫家,他在一幅畫作中描繪了一個抱着貓的男孩與一名年齡更大的男子對話的場景:男子詢問小男孩的名字時,小男孩回答「Babu」,男子遂責怪他在說出自己名字之前沒有先說出穆罕默德的名字,隨後又問小男孩他的貓叫什麼名字,小男孩便回答「穆罕默德貓」。這幅畫在孟加拉國的黎明日報上發布後,伊斯蘭組織表示不滿,指控該畫作褻瀆穆罕默德,其後在各地發起焚毀活動,同時要求處決拉曼。雖然孟加拉國並不存在褻瀆法,但拉曼仍然遭到警方羈押,其作品的抄印版本也遭到沒收。

2007年11月,英國教師吉莉安.吉本斯在蘇丹教授穆斯林與基督教學生時[69],允許一名6歲學生以穆罕默德命名一隻泰迪熊,被以侮辱先知罪名起訴,多名伊瑪目在主麻日活動上對吉本斯發出譴責,隨後上千人在喀土穆街頭發起抗議[70],要求處決吉本斯。蘇丹政府回應稱吉本斯並非有意冒犯[71],引起其他國家的穆斯林組織強烈不滿[72]。吉本斯後來被送至英國駐喀土穆大使館,並在兩名隸屬於英國上議院的穆斯林會見蘇丹總統奧馬爾·巴希爾後返回英國[73][74]。

2009年6月,巴基斯坦基督教婦女(約 1971—)[75][76]與一群穆斯林婦女發生口角,被對方指控侮辱伊斯蘭教的先知,Asia Bibi對此作出否認,但還是遭到了拘捕及關押,並於次年11月被一名謝胡布爾法官判處絞刑,如果執行,她將成為巴基斯坦歷史上第一名因褻瀆罪而被判處死刑的女性[77][78],惟該判決係由地區法院作出,需要更高級法院支持才能生效。

該案的判決公布後,立即引發了國際關注。多個組織發起請願,其中一份請願書的簽名數量達到400,000,教宗本篤十六世也對判決作出譴責。巴基斯坦政治學家拉蘇爾·巴克什·賴斯以及一名牧師公開表示支持Asia Bibi[79],部分天主教團體和穆斯林自由主義者也對此表示不安[80]。

但Asia Bibi的鄰居和巴基斯坦的穆斯林領導人則抱持相反態度,部分人更強烈要求執行死刑。基督教少數民族部長沙赫巴茲·巴蒂以及穆斯林政治人物薩爾曼·塔西爾在為Asia Bibi發聲後相繼遭到刺殺[81],其中巴蒂是巴基斯坦當時唯一一位基督教內閣成員[82],他曾表示要「盡一切可能維護正義以及保護她的安全」[83]。巴蒂於2010年6月收到第一條死亡威脅,對方宣稱若他持續挑戰褻瀆法就會將他斬首。他在向記者作出的回應中稱會「繼續秉承正義原則以及持續作出努力[83]。2011年3月2日,巴蒂在其伊斯蘭堡的住所附近被槍殺。而薩爾曼·塔西爾則是被其保鏢所殺,事件發生後,上百名神職人員表示支持這名保鏢,並呼籲抵制塔西爾的葬禮[84]。但巴基斯坦政府隨後還是宣布進入三天的悼念期,塔西爾的葬禮也有數千人出席[85][86]。實施刺殺的保鏢的支持者則試圖阻止警察將他帶入法庭,部分人並向他拋撒玫瑰花[87]。10月,這名保鏢因謀殺罪成立而被判處死刑。部分人士對巴蒂和塔西爾的刺殺表示擔憂,認為這可能導致將來其他政治人物不再敢於站出來反對褻瀆法。

Asia Bibi的家人也在事發後收到數次死亡威脅,目前已經選擇隱居[83]。

2014年,埃及前議會候選人、作家、詩人納烏特在Facebook賬號上對伊斯蘭古爾邦節中的動物屠殺現象提出批評,隨即遭到法庭以褻瀆伊斯蘭教為由起訴[88]。2016年1月26日,納烏特被以蔑視宗教罪判處3年監禁立即執行[89]。

2015年3月19日,大量人群在阿富汗的喀布爾對27歲婦女法爾昆達·馬利克扎達實施毆打,最終致其死亡[90][91],起因為馬利克扎達先前在一個清真寺門前與一名穆斯林教師爭吵[註 2][92][93][94]過程中,被對方指稱曾燒毀過古蘭經。多名官員在Facebook上表示支持謀殺者[95]。但警方後來經調查發現馬利克扎達並未燒毀過任何東西[92],阿富汗的輿論風向亦開始轉變[96][97],最終49人遭到逮捕[98],其中3人獲刑20年,8人獲刑16年,少數獲刑10年,另有11名警員因未給予受害者任何保護而被判入獄1年[99]。此次事件引發各地民眾抗議,阿富汗國內的婦女權利狀況也再次受到廣泛關注[100]。

艾哈邁德·沙馬里是一名沙特阿拉伯哈費爾巴廷居民,他因在社交媒體上宣稱放棄伊斯蘭教及對穆罕默德的信仰而遭到法庭以無神論及褻瀆罪名起訴,其後在2015年2月被判處死刑[101]。

馬沙爾·汗是一名來自阿卜杜勒·瓦利·汗大學馬爾丹學院的學生,其因在網上發表褻瀆伊斯蘭教言論,於2017年4月於學校的一棟建築內被人群圍毆致死[102][103]。

2017年,時任印度尼西亞雅加達特區首長鍾萬學被指在千島縣進行演講時褻瀆《古蘭經》,其反對者向警方匯報後,鍾萬學遭到逮捕,最終雅加達特區法院裁定他褻瀆罪名成立,並判處他兩年監禁[104][105][106][107],其特區首長的位置由副首長查羅特·賽夫·希達亞特代理。

1999年12月,德國《明鏡》雜誌將穆罕默德、耶穌、孔子、伊曼努爾·康德等「傳道者」刊登於同一頁內,幾周後,該雜誌被指對穆罕默德描述不當,引發多人抗議、請願或向雜誌出版方發出威脅。一名相關編輯的電話號碼被土耳其電視台「Show TV」公開發布,導致其每天騷擾電話不斷[108]。此前該雜誌在1998年也刊登過一幅穆罕默德的圖畫,當時並未激起類似抗議[109]。

2008年,數名穆斯林針對英語維基百科對於穆罕默德的描述發起抗議[110][111],一份網上請願書要求維基百科停止使用一幅伊兒汗國時期描繪穆罕默德反對Nasi'曆法的圖畫[112]。《美國穆斯林報》(英語:The American Muslim)記者傑里米·亨澤爾-托馬斯認為這份請願書屬於一種「下意識反應」,是一份「送給那些尋找一些機會批評伊斯蘭教的人的禮物」,其效果只會是加劇穆斯林與西方媒體之間的緊張關係[113]。

2005年9月,在荷蘭電影導演特奧·梵高因批評伊斯蘭教而遭到刺殺後, 丹麥媒體Ritzau發表一篇報道稱作家哥勒·布律根在為其兒童讀物《〈古蘭經〉與先知穆罕默德的一生》尋找插圖時遇到困難[114][115],指出已經有三名藝術家拒絕他的請求,可能是因為害怕報復而選擇自我審查。該報導在丹麥掀起廣泛討論[116][117]。學者彼得·海爾維克認為自我審查並非大問題,因為絕大多數漫畫家對於這類請求要麼是積極接受,要麼是出於合同等原因拒絕[118]。丹麥報紙《Politiken》表示,他們已經試圖為布律根和拒絕他的藝術家建立聯繫,以證明那些藝術家是出於恐懼才不敢合作的說法,但遭到布律根拒絕,其還表示自己之前的類似說法並不成立[119]。

為了測試藝術家感受到的威脅程度,《日德蘭郵報》編輯弗萊明·羅斯邀請了數名職業插畫師來描繪穆罕默德。該報還表示這次測試同時也是為了給當下的辯論提供意見。2005年9月30日,《日德蘭郵報》發布了12份作品,大部分都是對穆罕默德的描繪。其中庫爾特·韋斯特加德的畫作顯示穆罕默德的頭巾上綁着一個炸彈,引發廣泛爭議[120],多個穆斯林團體向丹麥發出譴責,利比亞、沙特阿拉伯、敘利亞等國紛紛召回駐丹麥大使,穆斯林國家民眾則呼籲抵制丹麥產品。該事件還引發世界多地抗議,部分穆斯林國家出現多起暴力事件[121]。《日德蘭郵報》主編卡斯田·尤斯特回應稱國際上對這些漫畫的憤怒情緒變相宣告了對手的勝利,這些對手是指「中東的那些獨裁者」。他後來在接受美聯社採訪時再次提出相似觀點[122]。美國學者約翰·伍茲在談到這些漫畫時表示擔心像韋斯特加德這樣的人可能會專門形成一個帶有恐怖主義性質的組織,使得大部分穆斯林面臨比現在嚴重得多的諷刺與冒犯[123]。彼得·海爾維克亦表示日德蘭郵報的目的就是為了冒犯丹麥穆斯林,而不是所謂的調查漫畫界的自我審查[118]。

有瑞典網友在網上創建了一個漫畫競賽網頁以聲援日德蘭郵報,但隨後便受到了來自該國外交部部長萊拉·弗賴瓦爾茲的壓力,要求移除相關頁面。弗賴瓦爾茲的做法於2006年被公之於眾,其最終因此辭職[124]

後來法國諷刺雜誌《查理周刊》將《日德蘭郵報》的漫畫重新刊出,遭到伊斯蘭組織根據仇恨言論法起訴,但最終法庭判決《查理周刊》罪名不成立[125][126]。

2007年7月,瑞典藝術展覽場所拒絕展出拉斯·維爾克斯的作品,原因是他曾在畫作中將穆罕默德描繪成一隻狗。維爾克斯的作品在發表後得到多家瑞典媒體的刊登,直到《尼瑞克日報》於8月18日在刊登的一同時表示「編輯有權取消宗教」後才開始受到國際關注[127]。伊朗[128]、巴基斯坦[129]、阿富汗[130]、埃及[131]和約旦[132]等國以及伊斯蘭合作組織先後向瑞典提出官方譴責[133]。

2006年,美國喜劇節目《南方公園》計劃推出一期諷刺日德蘭郵報事件的節目(該節目先前曾將穆罕默德描述為「英雄」[134],以及在隨後的多個節目中提及穆罕默德[135]),具體方式是把穆罕默德描繪成一個戴着《蓋酷家庭》中彼得·格里芬所使用的鮭魚頭盔的形象。但該計劃遭到喜劇中心拒絕,計劃的提出者在後來的回應中批評喜劇中心在接受諷刺對象方面雙標。

2010年4月,動畫師馬特·斯通和特雷·帕克計劃製作幾集諷刺性動畫,諷刺對象包括喜劇中心拒絕《南方公園》穆罕默德橋一事。但在兩人於網絡上收到死亡威脅後,喜劇中心對與穆罕默德有關的片段作出了修改。為了對這一系列爭議事件作出回應,漫畫家莫莉·諾利斯特地設立了一個名為「大家一起來畫穆罕默德日」的節日,並表示如果有很多人一起畫穆罕默德,穆斯林就不可能向所有人都發出死亡威脅[136]。

2011年11月2日,《查理周刊》一間辦公室 遭到汽油彈襲擊,此前該報社曾計劃於3日推出一期諷刺性編輯活動,計劃內容包括邀請「穆罕默德」擔任客座編輯[137][138]。襲擊事件發生後,斯德凡·夏邦尼耶等三名編輯宣布進入特殊保護狀態[139]。2012年9月,《查理周刊》再次刊登了一系列關於默罕默德的諷刺漫畫,其中包含穆罕默德的裸體形象。2013年1月,《查理周刊》宣布將製作一本關於穆罕默德生平的漫畫雜誌[140]。

2013年3月,阿拉伯半島基地組織在其英文雜誌《靈感》上公布了一份打擊名單,名單成員包括庫爾特·韋斯特加德、拉斯·維爾克斯、弗萊明·羅斯、斯德凡·夏邦尼耶、莫莉·諾利斯等人[141][142][143][144][145][146]。2015年1月7日,兩名蒙面槍手闖入《查理周刊》位於法蘭西島大區的辦公室並向在場職員及警察開火[147],造成包括斯德凡·夏邦尼耶在內的12人死亡,11人受傷[148][149]。在此次事件的影響下,《日德蘭郵報》新任主編決定不再刊登《查理周刊》上的漫畫'[150]。

2015年12月2日,印度社會黨籍政治人物阿扎姆·汗將國民志願服務團不結婚的傳統歸因於他們都是同性戀[151][152][153],此番言論於第二天受到卡姆萊什·蒂瓦里反擊,蒂瓦里還表示穆罕默德才是同性戀第一人[151][154],這一說法引發數千名穆斯林抗議,抗議者要求處決蒂瓦里[151][155][156],部分人要求以侮辱穆罕默德的罪名將蒂瓦里斬首[154]。2015年12月3日,蒂瓦里被警方根據社會黨制定的國安法逮捕[157][154][158],其後遭到數月監禁,並面臨多項刑事指控,包括試圖挑起宗教矛盾、危害社會和諧、故意及惡意行為、試圖通過侮辱宗教人群的信仰來挑起他們對所有人的仇恨等[159][160]。

判決結果公布後,印度其他邦的穆斯林團體繼續發起抗議,要求對蒂瓦里執行死刑[161]。但與此同時,一些印度教民眾也在各地發起反抗議活動[154]。2016年,安拉阿巴德高級法院決定推翻北方邦的判決,並將蒂瓦里釋放[162]。

2019年10月18日,兩名身着橘黃色無領襯衫的穆斯林進入蒂瓦里在勒克瑙的辦公室中並遞給他一個寫有古吉拉特邦蘇拉特市區一家商店地址的糖果盒[163][164],而盒子裡藏着的其實是一把左輪手槍和一把匕首,隨後其中一人將蒂瓦里的脖子掐住,另一人則開槍將他殺死[164]。據報道,兩名穆斯林在行兇前先將蒂瓦里的助手叫去拿香煙,並最終在助手返回前完成刺殺[164]。蒂瓦里隨後被送至當地一家醫院的創傷中心,最後不治身亡[165]。驗屍報告顯示蒂瓦里從喉部至胸部總共被刺15刀,其中肩頸點處傷口較深且有一處槍傷,推測是兇手試圖割斷喉嚨所致[166][167][168][169]。

《穆斯林的無知》[170][171]是一部由納庫拉·巴斯利·納庫拉編劇及出品的反伊斯蘭教短片[172][173],時長14分鐘。2012年7月,YouTube上出現了該片的兩個不同版本,標題分別為「穆罕默德的真實一生」(英語:The Real Life of Muhammad)及「穆罕默德電影預告」(英語:Muhammad Movie Trailer)[174]。9月,兩段影片的阿拉伯語配音版本也被上傳[175],且在後期製作過程中另外加入了一些反伊斯蘭教內容,惟演員事先對此並不知情[176]。

《穆斯林的無知》迅速在各地引發了抗議活動,首次抗議於9月11日出現在埃及,隨後蔓延至阿拉伯、其他穆斯林國家以及部分西方國家,累計造成數百人受傷及超過50人死亡[177][178]。伊斯蘭國家紛紛向影片相關人員下達追殺令,巴基斯坦政府部長巴希爾·艾哈邁德·比洛爾則懸賞殺死出品人納庫拉[179][180][181]。此外,該影片還引發了網絡上大量關於言論自由和網絡審查的討論[182]。

褻瀆行為的例子

在伊斯蘭教的觀點中,許多行為或言論都可以歸為褻瀆,例如侮辱真主安拉或穆罕默德、嘲笑或不認同伊斯蘭教的信仰或傳統習俗、批評伊斯蘭教的神聖人物等。放棄伊斯蘭教、懷疑真主或古蘭經、拒絕接受穆罕默德或他的教義以及轉向無神論等則會被視為判教。質疑伊斯蘭教的宗教觀點也有可能會被視為褻瀆。此外,不當着裝、創作冒犯性藝術作品、撕毀或焚燒伊斯蘭教經典文獻等也屬於褻瀆行為[184][185][186][187]。對於非穆斯林,一切對伊斯蘭教的不信任行為都會被視為褻瀆。

- 試圖尋找伊斯蘭教的錯誤[216][217][218]

- 宣稱伊斯蘭教起源於阿拉伯、沒有必要進行禮拜或古蘭經充滿謊言(印度尼西亞)[219]

- 相信存在靈魂輪迴或轉世或不相信存在後世(印度尼西亞)[220]

- 發表或散布無神論或無宗教言論[221][198][222][223][224][225][63][198][226][227][228][229][230][231][232][233][234]

- 非穆斯林使用穆斯林詞彙(馬來西亞)[203][235]

- 祈禱穆斯林變為其他事物(印度尼西亞)[236]

- 在伊斯蘭教習俗上開玩笑(孟加拉國)[237][238][239][240]

- 私自出版古蘭經非官方翻譯(阿富汗)[241]

- 練瑜伽(馬來西亞)[242][243][244][245]

- 侮辱與伊斯蘭教有關的學術研究[43]

- 穿着猶太人或祆教服裝[43]

- 宣稱某項禁止行為不應禁止[43]

- 參加其他宗教的節日[43]

注釋

參考資料

參見

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads