热门问题

时间线

聊天

视角

佛教在印度的衰落

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

歷史

佛教自被創立以來,由於它反對種姓制度、宣稱世人平等,因此許多低種姓者從古婆羅門教皈依佛教,加上古婆羅門教教義僵化而佛教教義精妙,古婆羅門教無法抑制佛教勢力範圍的擴大,外道屢屢敗於佛教手上,故此佛教大有一統天下之勢。

孔雀王朝的阿育王時期,阿育王在首都華氏城召集了佛教的第三次結集,並在這次結集結束之後,派許多僧侶到南亞各地以及東南亞各國傳播佛教,他還派自己的兒子到錫蘭島去弘法[4]。

前4世紀中葉,由於對教義及戒律的認識產生分歧,因此佛教內部就分為許多教團,後稱十八部派或二十部派。部派佛教認為世間及眾生皆由業力所生。1世紀左右,佛教又分裂為大乘佛教和小乘佛教。大乘佛教分為兩大派系:中觀派和瑜伽行派;原有的部派佛教被稱為小乘佛教[4]。

笈多王朝滅亡之後,印度受到外族入侵,由於佛教不斷的分裂和內部鬥爭,因此佛教勢力的擴張開始受到抑制。另一方面,因捨棄了古婆羅門教部分落後的教義一事而出現的婆羅門教逐漸取得諸國君王的支持,因而開始壓制佛教勢力的冒起。在教義發展上不思進取而只宣稱一切法皆無的印傳佛教在與吸收了佛教等其他不少宗教的部分教義的婆羅門教之間的鬥爭中開始不敵婆羅門教。

公元5世紀,東晉僧人法顯到印度取經,他發現當時印度的一些佛教聖地遭到遺棄,佛教已經有衰敗的跡象。7世紀,唐代僧人玄奘出訪印度,據《大唐西域記》所述,當時他發現有不少昔日佛教中心已出現嚴重衰落跡象:「伽藍傾毀,廟宇荒涼,僧徒稀少。」[4]

8-9世紀,阿迪·商羯羅吸收大乘佛教的一部分教義進入吠檀多派,使新出現的印度教佛教化,因而使印度教的教義變得複雜,得以抗衡其他宗教[5]。顯乘佛教也吸收了印度教的大量宗教儀式,密宗、金剛乘及易行乘等等開始出現。公元8世紀時,密乘佛教已經取代了顯乘佛教的地位並崇信被認為居於法界宮的、以宇㣙為身體的大日如來 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館),顯示其嚴重印度教化,其捨棄了佛教精深的教義,並且任由印度教宣稱釋迦牟尼佛是毗濕奴神的化身之一[6]。

原始佛教不以對於創物主的信仰為解脫之道[7],但到了這個時期,那些原本被佛教及印度教認為仍然身處於輪迴之中的仙神,都被密乘佛教視為能使凡人升入第一義天的仙佛並因而受到崇拜[8],導緻密乘佛教逐漸被印度傳統宗教同化[9]。後來密宗分成二支,分別為左道密宗和右道密宗。兩派密宗都傳入西藏並與苯教互相影響,形成了藏傳佛教。後來很多來自於印度本土的上師都來到了西藏,這加快了密乘佛教的衰落速度[10]。

Remove ads

印度佛教在印度次大陸衰落的同時,伊斯蘭教也逐漸在印度次大陸興起,穆斯林征服印度次大陸後,印度次大陸上信奉伊斯蘭教的統治者也在迫害剩下的佛教徒,那爛陀寺、超岩寺等被毀壞,大量佛教僧侶逃到尼泊爾、西藏或東南亞避難,13世紀初,在印度教及伊斯蘭教的夾擊之下,印度佛教就此消亡[11][12][10][4]。

自1956年起,印度佛教復興運動開展,新乘佛教開始在印度興起,阿姆倍伽爾是該運動的發起者,他被稱為菩薩,1951年,印度的佛教徒只有181,000名,在此之後,佛教徒增長了1.6倍,在1961年更升至320萬[13]。

阿姆倍伽爾聲稱上座部佛教及大乘佛教教義中全部與個人功德和精神發展有關的思想都是被插入在佛教教義中的,而且它們「不可以被接受為佛陀的話語」,對安貝德卡來説,佛教必定是一場社會改革運動[14][15]。比起精神修養及哲思問題,新乘佛教更加關注社會問題,馬丁·福克斯(Martin Fuchs)將其描述為「後宗教的宗教」(post-religious religion)[16]。安妮·布萊克本(Anne M. Blackburn)聲稱新乘佛教關於傳統佛教在社會改革方面上所起的作用的觀點缺乏歷史準確性[14]。學者大多認為新乘佛教對釋尊是一個社會改革家這個説法的描述是不準確的[14][17][a]。

2010年,印度次大陸的佛教徒總人口約為1000萬,其中約7.2%生活在孟加拉,92.5%生活在印度,0.2%生活在巴基斯坦[18]。

Remove ads

根據2011年印度人口普查,印度有840萬名佛教徒,新乘佛教徒約佔印度佛教徒總數的87%(730萬人),而印度新乘佛教徒總數的近90%(650萬人)則居住在馬哈拉施特拉邦[19][20]。IndiaSpend.com所發表的2017年人口普查數據報告聲稱:「佛教徒的識字率為 81.29%,高於全國平均水平的 72.98%。」但它並沒有將新乘佛教徒與其他佛教徒區分開來[19]。馬哈拉施特拉邦的佛教徒佔80%,而該邦的整體識字率為83.17%,略高於全國各邦的82.34%這一平均水準[19]。

讓·達里安(Jean Darian)聲稱,對印度佛教的皈依及其發展,部分是源自非宗教因素,特別是社會的政治及經濟上的需求,以及印度政治領導人及不斷擴大的行政結構的需求[21]。

原因

在古普塔帝國(公元320年至650年)滅亡之後,印度的這種區域化導致贊助及捐贈減少[23]。關於佛教在印度衰落的普遍觀點,在阿·L·巴沙姆的經典研究中得到了總結。該研究認爲,主要原因在於一種古老的印度外教興起一事,即「印度教」,其重點在於崇拜諸如溼婆神及毗溼奴神等神靈一事,並且在一般民衆間變得更加流行;而佛教則側重於寺院生活,與公共生活及其生活儀式脫節,對這些儀式的舉行全都留給了信奉印度教的婆羅門階層[來源請求]。

总结

视角

新形式印度教的興起(及在較小程度上耆那教的興起)是佛教在印度衰落一事的關鍵因素,尤其是在來自普通民衆和皇室的資金支持逐漸減少,且不再得到國王的任何支持方面[24][25][26]。根據卡奈·哈茲拉所提出的説法,佛教的衰落部分是由婆羅門階層的崛起及其在社會政治進程中所發揮的影響力所造成的[27]。根據蘭德爾·柯林斯、理查德·貢布里希及其他學者所持有的觀點,佛教的興起或衰落與婆羅門或種姓制度之間沒有直接關聯,因爲佛教「並非是對種姓制度的反應」,而是旨在拯救那些加入其僧團秩序的人[28][29][30]。

中央權力的削弱也造成了宗教活動的區域化及宗教間的競爭[31]。在印度教教內,與溼婆派、毗瑟奴派、巴克提派及坦陀羅派一同開展了鄉村與宗教運動[31]。它們彼此競爭,同時也與佛教教內及耆那教教內的衆多教派相抗衡[31][32]。權力分散爲封建王國這種局面對佛教不利,因爲皇家的支持轉向了其他社羣,而婆羅門與印度各邦之間形成了緊密的關係[23][33][24][34][35][36]。

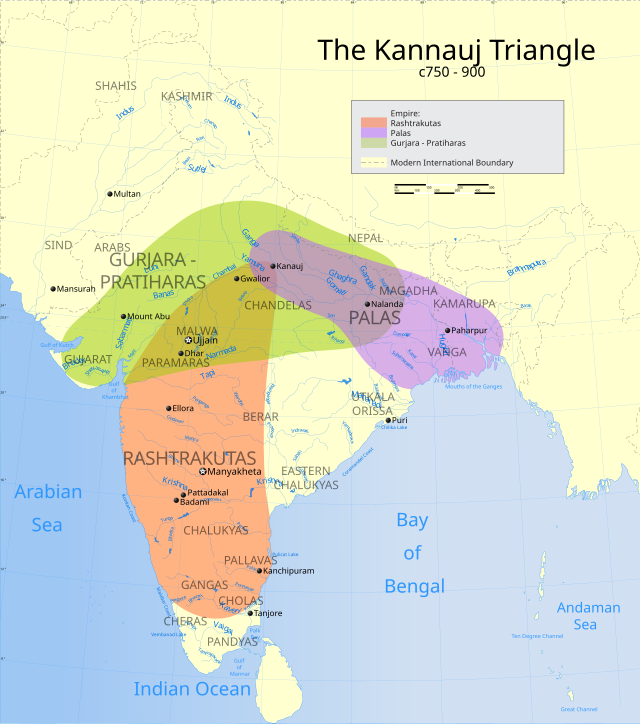

隨着時間的推移,在七世紀及八世紀後崛起的新印度王朝往往傾向支持印度教,而這一轉變被證明是決定性的。這些新王朝全都支持印度教,其中包括「北方的卡爾科塔斯及普拉蒂哈拉王朝、 德干地區的拉斯特拉庫塔王朝,以及南方的潘迪亞和帕拉瓦王朝」(帕拉王朝是唯一的例外)[來源請求]。這種轉變的原因之一在於婆羅門教祭侶願意且有能力協助地方管理一事,他們提供了顧問、行政人員及文職人員[37]。此外,婆羅門對社會、法律及政治管理有着清晰的見解(並且研習《政事論》及《摩奴法論》等典籍),可能比佛教徒更爲務實,因爲佛教的教義建立在僧尼所奉行的禁慾主義的基礎上,並且不承認存在一個特殊的、被神靈授權的、有權恰當地使用暴力的戰士階層[38]。正如約翰內斯·布朗克霍斯特所指出的,佛教徒在回應婆羅門教徒所提出的意見時所能給出的實際建議「非常有限」,而佛教典籍中往往對國王及王室多有貶損之詞[39]。

布龍霍斯特聲稱,婆羅門種姓的部分影響力源於他們被視作有權勢者一事,這源於他們使用咒語、咒文(曼陀羅)及其他格學理論一事,如天文學、占星術、曆法及占卜術,許多佛教徒拒絶使用這些「科學」,並且將其留給有着婆羅門種姓的人,後者還承擔了在印度各邦舉行大部分儀式(以及在柬埔寨及緬甸等地舉行儀式)這一義務[40]。

拉斯·福格林聲稱,僧伽集中到像那爛陀寺這樣的大型寺院建築群中一事,是導致其衰落一事的因素之一。他聲稱,這些大型寺院機構的佛教徒「在很大程度上脫離了與俗衆之間的日常互動,只是作爲越來越大的寺院地產的擁有者而存在」[41]。帕德馬納巴·賈伊納爾還聲稱,在佛教文獻中,居士羣體相對被忽視,當時只產生了一部關於居士生活的文獻,而且它是在十一世紀結束後才成書的,而耆那教則產生了大約五十部關於耆那教居士生活及行爲的文獻[42]。

這些因素逐漸導致佛教在印度南部及西部的地位被印度教及耆那教取代。福格林聲稱:

雖然在十一和十二世紀,印度南部和西部仍存在着一些小型佛教中心,但是到了公元第一個千年的末期,無論是僧伽佛教還是居士佛教,大多已被印度教和耆那教所取代[43]。

佛教文獻中也提到信奉印度教的婆羅門及國王對佛教徒所施加的暴力。哈茲拉提到,在八世紀及九世紀期間,印度南部地區出現了「婆羅門對於佛教的敵對態度」[44]。

Remove ads

隨着印度教教內的派系的興起,佛教的獨特性也有所減弱。儘管信奉大乘佛教的作家對印度教頗有微詞,不過大乘佛教徒的虔誠信仰與印度教在俗衆看來可能頗爲相似,而這兩宗教教內各自正在發展的坦陀羅派也頗爲相似[45]。此外,印度教教內及佛教教穴的怛特羅派的「日益晦澀難懂的特性」使其「不爲印度大衆所理解」,對他們而言,印度教徒的虔誠信仰及以世俗權力爲導向的納特·西達派成為了更好的選擇[46][47][note 1]。佛教的理念,乃至佛陀本人[48], 這些觀念被吸收並被融入了正統的印度教思想體系中[49][45][50],同時,兩種思想體系之間的差異被着重強調[51][52][53][54][55][56]。

在此期間,中世紀時期的印度教所採納的元素包括素食主義思想、對動物祭的批判、強大的僧伽傳統(由諸如商卡拉這樣的人物所奠立),以及將佛陀視爲毗溼奴的化身[57]。另一方面,佛教卻逐漸變得越來越「婆羅門教化」,這最初始於將使用梵語此舉採納爲一種手段一事,以在皇家宮廷中維護自身的利益一事[58]。根據布朗克霍斯特所提出的説法,在轉向梵文文化世界的同時,還帶入了許多婆羅門教規範,這些規範如今被梵文佛教文化所採納(其中一個例子是某些佛教文獻聲稱佛陀是一位通曉《吠陀經》的婆羅門)[59]。布龍霍斯特聲稱,隨着時間的推移,連種姓制度最後也在「所有實際意義上」被印度佛教徒廣泛接受(這在居住在尼泊爾的紐瓦爾佛教徒間仍然存在)[60]。布龍霍斯特聲稱,在印度逐漸產生了一種傾向,即認爲佛教在過去依賴於婆羅門教且其地位次於後者的地位一事。據布龍霍斯特所述,這種觀念「可能像特洛伊木馬一樣,從內部削弱了這個宗教」[61]。

那個時期的政治現實也促使一些佛教徒改變了其教義和他們的修行方式,例如,一些後來出現的教典,如《大般涅槃經》和《四無量心陀羅尼經》,開始談到捍衛佛教教義的重要性,並且宣稱如有必要,殺戮是被允許的以達成此目標。後來出現的佛教文獻也開始宣稱君王是菩薩,並且宣稱他們的行爲與佛教教理相契合(例如德瓦帕拉及闍耶跋摩七世等信奉佛教的君王就曾宣稱自己是菩薩)[62]。布龍霍斯特還聲稱,在七世紀,印度佛教教內增加了使用驅邪儀式(包括用於國家和國王的保護)和咒語(真言)這些做法,也是對婆羅門教及溼婆派的行為所造成的影響的回應。這些做法包括火祭儀式,而此類儀式是在信奉佛教的國王達摩波羅(在位時間約爲775年至812年)的統治下被舉行的[63],亞歷克西斯·桑德森聲稱,密乘佛教充滿了反映了中世紀時期印度現實狀況的帝國式意象,並且在某些方面致力於神聖化那個世界[64],或許正是因為出現了這些變化,所以佛教在採納了其世界觀中的許多內容之後,仍未能夠完全擺脫逐漸滲入的婆羅門教思想及實踐所帶來的影響。布龍霍斯特聲稱,這些頗爲劇烈的變化「使得他們遠離了他們的宗教早先幾個世紀所秉持的觀念及做法,並且危險地接近了其深惡痛絶的對手」[65]。這些變化使佛教更為近似於印度教,最終使得佛教更容易被吸納進印度教,從而失去其獨特的身份[45]。

在古印度,無論其國王的宗教信仰如何,各個邦通常對所有重要的教派都相對一視同仁[66],這包括建造寺廟及宗教紀念碑、捐贈財產(如村莊的收入)以支持僧侶和對被捐贈的財產給予免稅待遇。捐贈者大多是富商和皇室女性親屬等個人,但在一些時期,國家也提供支持和保護。對佛教來説,這種支持尤爲重要,因爲其組織化程度高,而且僧侶依賴民衆所提供的捐贈。國家在資助佛教方面上所採取的方式是把土地贈予僧團[67]。

大量來自於印度的銅版銘文和藏文文獻及中文文獻的內容顯示,在中世紀的印度,對佛教及佛教寺院的贊助在戰爭和政治變革時期曾中斷,但從公元元年至公元第一個千年早期,在諸多印度王國國內大體上得以延續[68][69][70],笈多王朝的國王們建造了佛教寺廟,如位於庫欣那伽的那座寺廟[71][72],以及諸如那蘭達等地的僧院大學,這有三位從中國訪問印度者所留下的記錄為證[73][74][75]。

根據一些學者如拉斯·福格林所提出的説法,佛教的衰落可能與經濟因素有關,那些擁有大片土地的佛教寺院專注於對非物質的追求且陷入自我封閉這種狀態,而且僧團內部紀律鬆弛,其未能有效管理他們所擁有的土地[76][77]。隨着對印度教及耆那教的支持被日漸加強,佛教寺院逐漸失去了對土地收入的控制。

总结

视角

據彼得·哈維所述:

從公元986年起,土耳其人開始從阿富汗入侵印度西北部,並且在十一世紀初掠奪了西印度。由於伊斯蘭教徒厭惡偶像崇拜,因此他們強迫人們改信伊斯蘭教,並且搗毀了佛教造像。事實上,在印度,伊斯蘭教教內對於「偶像」一詞的稱呼變成了'budd'[79]}。

——彼得·哈維,《佛教入門》

伊斯蘭教徒對印度次大陸的征服是首次大規模對印度次大陸的破壞性入侵[80]。早在八世紀,阿拉伯征服者就已經入侵了現今所稱的巴基斯坦。在第二波浪潮中,從十一世紀至十三世紀,突厥人、突厥-蒙古人及蒙古人相繼佔領了印度北部的平原地帶[81][82],來自於波斯的旅行家阿爾比魯尼所留下的回憶錄的內容顯示,在十一世紀初,佛教已從加茲尼(阿富汗)和中世紀旁遮普地區(巴基斯坦北部)消失[83]。到十二世紀末,佛教進一步消失[84][85]。在中世紀西北部和印度次大陸西部(現爲巴基斯坦和印度北部),僧院遭到破壞[86]。跟隨沙胡布丁·古裏所派出的兵隊的編年史作者熱情地記載了對僧尼及弟徒的攻擊,以及在對抗非穆斯林的鬥爭中獲勝一事。佛教的主要中心位於印度北部,而這些中心正是軍隊的必經之路。作爲財富及非穆斯林宗教的聚集地,它們自然成為了攻擊目標[87]。佛教文獻的內容支持相關記載。多羅那他在他於1608年所著的《印度佛教史》中[88],講述了佛教在過去幾個世紀的發展情況,主要是在東印度地區。大乘佛教在帕拉王朝時期達到了鼎盛,而這個王朝隨着伊斯蘭教勢力入侵恆河平原而終結[89]。

根據威廉·約翰斯頓所提出的説法,在公元十二世紀至十三世紀期間,在恆河平原地區,數百座佛教寺廟及神龕被摧毀,佛教經書被兵隊焚毀,僧衆遭到殺害[90]。信奉伊斯蘭教的入侵者大肆掠取財富,並且摧毀了佛教造像[79]。

納蘭達佛教大學因其有圍牆的校園而被誤認爲是一座堡壘。根據《明哈吉·西拉吉》上的記載,被屠殺的佛教僧侶被誤認爲是婆羅門[91]。這個有圍牆的城鎮,奧丹塔普里僧院,也曾被他的兵隊征服。根據生活在公元1200年的闍耶迦師利跋陀羅的記載,桑帕聲稱,奧丹塔普里和維克拉姆希拉爾的佛教大學建築群也被摧毀,僧衆遭到屠殺。這些勢力曾多次攻擊印度次大陸的西北地區[92]。許多地方遭到毀壞並被重新命名。例如,奧丹塔普里的寺院在1197年被穆罕默德·本·巴赫蒂亞爾·希爾吉摧毀,而該城鎮也被重新命名[93]。同樣,維克拉馬希拉大約在1200年左右被穆罕默德·本·巴赫蒂亞爾·希爾吉所派出的兵隊摧毀[94]。許多佛教僧尼逃往尼泊爾、西藏和南印度,以躲避戰爭的後果[95]。來自於西藏的朝聖者喬傑帕爾(1179–1264),他於1234年抵達印度[96]。他不得不多次逃離步步進逼的兵隊,因爲這些士兵正在洗劫佛教遺址[97]。

印度次大陸西北部地區落入伊斯蘭教統治之下,由此造成的佛教寺院土地被接管一事,切斷了佛教徒賴以生存的一個必要支持來源,而經濟動盪及針對平民的新徵稅則削弱了平民對佛教僧尼的支持[77]。並非所有寺院都在入侵中被摧毀(索瑪普里、拉利塔吉里、烏達亞吉里等),但由於這些大型佛教寺院建築群已變得依賴於地方當局對它們的資助,因此當這種資助消失時,它們就被僧團遺棄[98]。

拉斯·福格林聲稱於中世紀時期在印度西北部的喜馬拉雅地區及與中亞接壤的區域,佛教曾經促進了貿易往來。隨着伊斯蘭教勢力開始入侵和擴張,以及中亞地區的居民逐漸歸依伊斯蘭教,這條貿易路線所衍生的經濟支持來源及佛教寺院的經濟基礎隨之衰落,而這正是佛教得以存續和發展的基礎[77][99]。伊斯蘭教的到來切斷了佛教寺院傳統所依賴的皇家資助,而佛教徒在長途貿易中被替代一事,侵蝕了與之相關的資助來源[100][101]。

註腳

- Elverskog is quoting David Gordon White (2012), The Alchemical Body: Siddha Traditions in Medieval India, p.7, who writes: "The thirty-six or thirty-seven metaphysical levels of being were incomprehensible to India's masses and held few answers to their human concerns and aspirations." Yet, White is writing here about Hindu tantrism, and states that only the Nath Siddhas remained attractive, because of their orientation on worldly power.

參考文獻

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads