热门问题

时间线

聊天

视角

俄羅斯及蘇聯海軍戰列艦列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

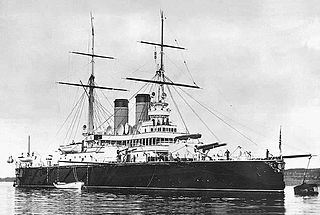

俄羅斯帝國海軍及其後繼者蘇聯海軍在1890至1950年代間建造過一系列戰列艦。早期艦艇缺乏統一標準,每艘設計各異,包括「十二使徒」號、「納瓦林」號、「三聖徒」號和「偉大的西索伊」號。造船計劃延誤迫使開發彼得羅巴甫洛夫斯克級以追趕進度。後續建造「羅斯季斯拉夫」號、佩列斯韋特級和「波將金」號。隨後兩艦海外訂購:「列特維贊」號由美國建造,「皇太子」號由法國建造。此後又建成博羅季諾級、葉夫斯塔菲級和聖安德烈級,這些是俄國最後建造的前無畏艦。

日俄戰爭戰敗推遲了新艦建造,直至甘古特級作為帝國海軍首型無畏艦問世。其設計成為後續瑪麗亞皇后級和「尼古拉一世皇帝」號(未完工)的基礎。俄羅斯帝國滅亡與蘇聯成立後經歷了一段新艦建造空白期,期間雖設計多種方案但均未實施。1930年代末蘇聯海軍最終訂購蘇聯級,計劃建造15艘但僅開工4艘且無一完工。蘇聯還操作過兩艘外來戰列艦:英國臨時租借的「阿爾漢格斯克」號,以及作為戰利品從意大利獲得的「新羅西斯克」號。

俄國戰列艦參與了日俄戰爭、第一次世界大戰、俄國內戰和第二次世界大戰的多場戰役。「彼得羅巴甫洛夫斯克」號在日俄戰爭初期觸雷沉沒,1905年5月對馬海戰中七艘戰列艦沉沒,僅「鷹」號投降。另有五艘戰列艦在旅順口圍攻戰中沉沒,其中四艘被日本打撈後編入日本海軍,兩艘後被俄國回購。剩餘前無畏艦和新式無畏艦在一戰中表現有限,「瑪麗亞皇后」號1916年10月爆炸沉沒。俄國革命爆發後多艘戰列艦發生兵變,部分參與後續內戰,黑海艦隊多數艦艇被自沉。僅「甘古特」號、「彼得羅巴甫洛夫斯克」號和「塞瓦斯托波爾」號繼續服役,兩戰期間經過現代化改造,二戰中參與對德作戰直至1950年代拆解。

Remove ads

前無畏艦

「十二使徒」號是俄羅斯帝國海軍首艘前無畏艦。原計劃建造兩艘,但因其中一艘的承建船廠瀕臨破產導致工程停滯,最終取消建造。其主炮最初設計為八門229毫米艦炮(炮塔與炮廓混裝),開工後改為兩座雙聯裝305毫米炮塔。建造期間的其他修改包括:加厚裝甲帶、前炮座後移以及調整副炮配置。[2]

「十二使徒」號1893年6月加入俄國艦隊,次年才具備作戰能力[3]。1905年參與追捕叛變戰列艦「波將金」號的行動[4],試圖撞擊該艦,但同情叛亂的水兵逆轉其引擎並阻止艦長自沉[5]。1900年代雖提出多種改裝方案但均未實施[6]。1911年退役,次年改為浮動倉庫[4][7],1914年9月更名為「8號船體」。1918年5月被德軍繳獲,11月移交協約國,俄國內戰中先後被布爾什維克和白軍奪取,1920年白軍撤離克里米亞時遺棄該艦,最終於1931年拆解[4]。

Remove ads

「納瓦林」號的設計參考了英國皇家海軍特拉法爾加級鐵甲艦。俄國海軍原計劃訂購較小艦型,但在評估德國勃蘭登堡級的優勢後改為建造更大艦體[9]。後續修改包括換裝更強主炮,並將152毫米副炮從六門增至八門[10]。該艦基本設計確立了俄國後續前無畏艦的標準布局[9]。

該艦原定服役於波羅的海艦隊,但早期主要在地中海和東南亞活動。1900年作為八國聯軍成員參與鎮壓中國義和團運動。1902年返回波羅的海[11],1904年日俄戰爭爆發後即被編入第二太平洋分艦隊調往旅順。途中經地中海、蘇伊士運河駛向符拉迪沃斯托克[12]。1905年5月對馬海戰遭伏擊,首輪交火即被敵戰列艦重創,27日午夜觸雷沉沒[13]。

「三聖徒」號的設計基於前型「納瓦林」號,但尺寸更大且改進了武器和裝甲。因此該艦顯著增大——艦長增加7.2米,艦寬增加1.8米,排水量提升約3000噸。[18]

「三聖徒」號在黑海服役[19]。1905年擔任追擊叛變艦「波將金」號的分艦隊旗艦[20]。1914年一戰爆發後參與對抗奧斯曼帝國的行動,11月參加薩雷奇角海戰對抗戰列巡洋艦「嚴君蘇丹塞利姆」號但未命中敵艦[21]。此後數年主要執行對奧斯曼陣地的岸轟任務[20][22]。1917年俄國革命時正在改裝,1918年5月被德軍占領塞瓦斯托波爾時俘獲,11月停戰後移交協約國。英軍次年破壞其引擎使其無法使用,俄國內戰期間被雙方交替俘獲,1920年白軍撤離時遺棄,三年後拆解[19]。

Remove ads

最初設計的「偉大的西索伊」號是排水量8600噸、裝備三門305毫米主炮的中型艦,但艦隊將領對此方案不滿[25]。海軍技術委員會參考「納瓦林」號修改設計,增大排水量並將主炮增至四門305毫米。副炮選型爭議中,因技術委員會排斥外國武器,最終選用俄制152毫米舊式火炮而非更先進的英制120毫米炮[26]。建造期間的設計變更進一步使工期延誤數年[27]。

「偉大的西索伊」號服役時即存在諸多設計建造缺陷,根源在於工業基礎薄弱、供應商質量低劣及工程管理失誤等[28]。該艦服役後隨即調往地中海乾預克里特島反抗奧斯曼統治的起義[29],後赴東南亞增強俄國勢力,參與1900年鎮壓義和團運動[30]。1902年返國後接受為期兩年的維修[31]。1904年日俄戰爭爆發後編入第二太平洋分艦隊馳援旅順[32],1905年5月在對馬海戰遭日軍艦隊襲擊,被敵艦炮火和魚雷重創,數小時後沉沒[33][34]。

Remove ads

因帝國海軍建造負責人伊萬·舍斯塔科夫上將不重視艦級標準化,俄國早期戰列艦建造缺乏統一標準[38]。1890年,為彌補被延誤的造船計劃,俄國提出同時建造三艘戰列艦。輕型炮座設計提高了干舷高度,152毫米副炮採用基於美國印第安納級戰列艦的上甲板炮塔布局。船模測試顯示最高航速16節,比設計指標低1節,但為避免工期延誤仍接受了這一航速[39]。

三艦均部署於旅順,「彼得羅巴甫洛夫斯克」號於1900年抵達並參與鎮壓義和團運動,「波爾塔瓦」號與「塞瓦斯托波爾」號次年抵達[40]。[1]1904年2月日俄戰爭爆發,三艦在旅順口海戰遭日軍炮擊[41]。3月底「彼得羅巴甫洛夫斯克」號觸雷沉沒,馬卡羅夫海軍中將陣亡[42]。8月「波爾塔瓦」號與「塞瓦斯托波爾」號參加黃海海戰未分勝負,多次被命中[43]。旅順圍城戰中,「波爾塔瓦」號12月被日軍炮火擊沉,「塞瓦斯托波爾」號1905年1月自沉[44]。日軍打撈起「波爾塔瓦」號後改為岸防艦,命名為「丹後」號(丹後)[45]。1916年3月俄國回購該艦並更名「切斯馬」號(Чесма),1917年俄國革命後艦員投奔布爾什維克,1918年被英軍俘獲。1919年英軍撤離俄國時遺棄該艦,1924年拆解[46]。

Remove ads

「羅斯季斯拉夫」號最初被設計為排水量不超過5000噸的小型戰列艦,類似黑海作戰用的海防艦。但海軍技術委員會評估認為,6000噸以下無法實現火力、裝甲、航速與穩定性的有效平衡[49]。關於主炮選用254毫米還是305毫米也曾長期爭論,最終選定較小口徑。即便如此,排水量仍被允許增至9000噸[50]。該艦最終採用與「偉大的西索伊」號相同的艦體,但配備哈維裝甲,並成為俄國首艘電動裝彈的戰列艦[51]。

該艦1912年前一直擔任黑海艦隊副旗艦[52]。是俄國海軍首艘由皇室成員(亞歷山大·米哈伊洛維奇大公)指揮的戰艦[53]。服役初期鍋爐故障頻發直至1905年,多次改裝導致吃水加深,1907年主裝甲帶完全沒入水下[54]。1900年代雖提出多項現代化方案但均未實施[55]。1914年一戰爆發後參與對抗奧斯曼帝國的行動,主要執行岸轟任務[56]。1914年11月參加薩雷奇角海戰對抗「嚴君蘇丹塞利姆」號[57]。1918年俄國革命爆發後被遺棄在塞瓦斯托波爾[58],1920年11月在刻赤海峽自沉以防被俘。1930年部分拆解[59]。

Remove ads

佩列斯韋特級的設計初衷是為俄國裝甲巡洋艦在戰時襲擊商船提供支援,其定位是對標英國的百夫長級戰列艦。這種支援巡洋艦和破交作戰的職能定位,使其設計更側重航速與續航力,而非裝甲防護與重火力[64]。最初僅計劃建造兩艘,但為維持波羅的海造船廠產能以待新項目啟動,數年後又追加訂購第三艘[65]。

「佩列斯韋特」號服役即調往旅順,成為太平洋分艦隊旗艦,兩年後「勝利」號加入[66]。兩艦在1904年2月日俄戰爭初期的旅順口海戰遭襲,8月參加黃海海戰[41]。旅順圍城戰中多次中彈,「勝利」號因損傷沉沒,「佩列斯韋特」號自沉[67]。「奧斯利亞比亞」號戰爭爆發時正在馳援旅順途中折返,後隨第二太平洋分艦隊重返遠東,1905年5月對馬海戰中被日艦多次命中沉沒[68]。戰後日軍打撈「佩列斯韋特「與「勝利」號,分別更名為「相模」(相模)和「周防」號(周防)作為海防艦使用[45]。「相模」號1916年售回俄國並恢復原名[66],1917年1月在埃及塞得港觸德國水雷沉沒[69]。「周防」號服役至1923年拆解[45]。

Remove ads

「波將金」號最初被設計為佩列斯韋特級的翻版,但遭到海軍總司令阿列克謝·亞歷山德羅維奇大公的反對,他認為254毫米小口徑主炮和較長的續航力不適合該艦預定的黑海作戰環境。因此最終訂購了「三聖徒」號的改進版本,改進包括:更高的艏樓以改善適航性、克虜伯滲碳鋼裝甲以及更現代的鍋爐。建造啟動後設計仍在持續修改。[72]

1905年6月底俄國革命期間,「波將金」號上的艦員發動兵變,殺死了艦長等高級軍官[73]。俄國海軍調集其他艦艇追捕未果[74],該艦最終駛往羅馬尼亞,艦員向當地政府投降[75]。羅馬尼亞政府將戰艦歸還俄國[76],同年10月更名為「潘捷萊蒙」號(Пантелеймон)[77],後續服役期間僅發生零星事故[78]。一戰爆發後多次參與對抗奧斯曼帝國的行動,包括薩雷奇角海戰[79][22]。1917年4月俄國革命後恢復原名,5月再次更名為「自由戰士」號(Борец за Свободу)。1918年3月轉入預備役,先後被德軍、英軍及俄國內戰雙方俘獲,1923年拆解[80]。

「列特維贊」號旨在匹敵日本新型戰列艦,其設計綜合了佩列斯韋特級和「波將金」號的特點,但將最高航速提升至18節並增加續航力。由於俄國船廠已達產能極限,決定海外訂購。最終由美國威廉·克蘭普父子造船廠中標,其所有者查爾斯·亨利·克蘭普自1870年代起就與俄國海軍保持數十年合作,曾為俄建造多艘輔助巡洋艦。[83]

該艦1903年調往旅順服役。次年日俄戰爭爆發,「列特維贊」號在旅順口海戰伊始即遭魚雷擊中擱淺,但及時打撈修復後參加黃海海戰,雖多次中彈卻成功掩護「皇太子」號撤離[84]。1904年12月旅順圍城戰期間被日軍炮火擊沉[85],後被打撈修復,1908年11月編入日本海軍更名為「肥前」號(肥前)[86]。該艦在日軍服役至1924年7月作為靶艦擊沉[85]。

Remove ads

與「列特維贊」號相同,「皇太子」號因俄國船廠產能飽和而向海外訂購。中標方為法國地中海鍛造與造船廠,其設計基於法國「若雷吉貝里」號戰列艦的改良版本。該艦採用水線以上漸縮式艦體,雖提高幹舷並減輕結構重量,卻降低了浮力與穩定性。[90]

「皇太子」號服役即調往旅順,1903年底抵達[91]。1904年2月日俄戰爭首戰旅順口海戰中遭魚雷擊中,在港口入口處擱淺,後被打撈修復[92]。8月黃海海戰中作為威廉·維特捷夫特少將旗艦,成為日軍炮火焦點,艦體受損且少將陣亡[93]。該艦最終避入德國膠州灣,被解除武裝扣押至戰爭結束[94]。戰後返回俄國,在波羅的海服役十餘年,1914年一戰後鮮少出動[95]。1917年3月俄國革命期間船員兵變,4月更名為「公民」號(Гражданин),10月參加蒙海峽戰役對抗德軍[96]。年底被布爾什維克奪取,停泊喀琅施塔得至1924年拆解[97]。

Remove ads

博羅季諾級是俄國建造數量最多的戰列艦,其設計主要基於前型「皇太子」號。改進包括:更大的艦體、更大型的炮塔以及更重的輪機設備。此外,在主裝甲帶上方的舷側炮廓中增裝75毫米三級火炮,導致原設計中從水線至主甲板的漸縮式艦體在中部被取消,僅保留艏艉部分[99]。

前四艦服役後即被編入第二太平洋分艦隊馳援旅順圍城戰,「蘇沃洛夫公爵」號擔任齊諾維·羅傑斯特文斯基海軍中將旗艦[100]。1905年5月對馬海戰中,「博羅季諾」號、「亞歷山大三世皇帝」號和「蘇沃洛夫公爵」號沉沒[101],「鷹」號重傷投降[102]。日軍修復該艦後於1907年6月更名為「石見」號(石見)編入日本海軍[103],1924年作為靶艦擊沉[104]。「光榮」號留守俄國,主要作為軍官訓練艦使用[105]。一戰期間,1915年8月參加里加灣海戰對抗德國公海艦隊,1917年10月蒙海峽戰役中重創自沉[106]。殘骸直至1935年才拆解[107]。

葉夫斯塔菲級的設計基於「波將金」號,但尺寸略大。日俄戰爭戰敗後實施的改進包括:主炮仰角從15度增至35度、減少魚雷發射管數量、加強裝甲帶前後端防護、上層建築尾部增設第二指揮塔。減重措施包括採用單柱桅杆並取消救生艇吊杆。[111]

兩艦和平時期主要執行炮術訓練,一戰爆發後參與對抗奧斯曼帝國的行動。1914年11月薩雷奇角海戰中與戰列巡洋艦「嚴君蘇丹塞利姆」號交戰未分勝負——「葉夫斯塔菲」號命中敵艦1發,自身中彈5發[112][113]。此後數年主要從事岸轟任務[114][115]。1918年3月轉入預備役,5月被德軍俘獲,12月移交協約國。1919年4月英軍破壞其輪機,俄國內戰期間被雙方交替控制,1922-1923年間拆解[116]。

聖安德烈級的設計基於博羅季諾級,但尺寸更大且火力更強[120]。與前型葉夫斯塔菲級類似,建造期間根據日俄戰爭經驗實施改進:全面強化裝甲以防炮彈破片損壞設備、減少魚雷發射管數量並完全移除水雷艙。這些改動增加了排水量,故採用桁架桅杆並將舯部203毫米副炮塔改為每側三座炮廓以減重[121]。

兩艘戰列艦和平時期服役有限[122],1912年7月「沙皇保羅一世」號曾發生未遂兵變[123]。一戰期間因德國潛艇威脅始終停泊港口[124][125]。1917年3月俄國革命後船員兵變,6月「沙皇保羅一世」號更名為「共和國」號(Республика),1918年9月退役;「聖安德烈」號被布爾什維克用於內戰,直至1919年8月遭英國淺水重炮艦魚雷擊沉[126][127]。兩艦均於1923年拆解[128]。

無畏艦

日俄戰爭的慘敗使俄國海軍元氣大傷,耗時數年才消化戰爭教訓並獲得杜馬批准建造新艦[132]。1907年底國際招標新型無畏艦設計方案,德國布洛姆-福斯船廠方案雖勝出但引發法國抗議[133],最終選定波羅的海船廠的俄國方案作為亞軍[134]。甘古特級採用獨特的主炮布局:四座三聯裝炮塔沿艦體中線縱向排列,因俄國設計師認為重疊炮塔並無優勢[135]。

該級艦在一戰中期服役且鮮少出戰。1917年3月俄國革命後船員兵變[136],僅「彼得羅巴甫洛夫斯克」號繼續在芬蘭灣對抗白軍[137]。1919年11月「波爾塔瓦」號因火災嚴重損毀未修復[138]。1921年「彼得羅巴甫洛夫斯克」號和「塞瓦斯托波爾」號分別更名為「馬拉」號(Марат)與「巴黎公社」號(Парижская Коммуна),1925年「甘古特」號改名「十月革命」號(Октябрьская революция),1926年「波爾塔瓦」號改名「伏龍芝」號(Фру́нзе)[139]。三艘現役艦在1920-30年代經歷大規模現代化改造[140]。1941年德國入侵蘇聯時,「馬拉」號艦艏被炸毀,「十月革命」號遭空襲損傷。「巴黎公社」號在戰爭中僅參與1942年塞瓦斯托波爾保衛戰,次年恢復原名。「十月革命」號1944年支援列寧格勒圍城戰等行動[141]。「伏龍芝」號1949年拆解。「馬拉」號1943年恢復原名,1953年拆解[142]。「十月革命」號與「塞瓦斯托波爾」號服役至1956年退役拆解[143]。

瑪麗亞皇后級旨在對抗奧斯曼帝國可能獲取的任何無畏艦,其設計基本沿襲前型甘古特級。主要改進包括:最高航速降至21節以增加武器與裝甲重量;主炮仰角提高10度,炮塔裝甲增厚50毫米;將甘古特級的120毫米副炮替換為130毫米火炮以應對更大型魚雷艇。[146]

「瑪麗亞皇后」號與「葉卡捷琳娜大帝」號在一戰服役後參與多次對抗奧斯曼帝國的行動[147]。「瑪麗亞皇后」號1916年10月因彈藥庫爆炸傾覆,1926年殘骸拆解[148]。「葉卡捷琳娜大帝」號1917年4月更名為「自由俄羅斯」號(Свободная Россия),1918年6月自沉,1920年代拆解[149]。「亞歷山大三世皇帝」號俄國革命後才完工,1917年4月更名為「意志」號(Воля),1918年10月被德軍俘獲後移交英軍,又轉交白軍。1920年改名「阿列克謝耶夫將軍」號(Генерал Алексеев)參與對抗布爾什維克的作戰,白軍潰敗後逃至奧斯曼帝國,停泊在比塞大直至1936年拆解[150]。

「尼古拉一世皇帝」號的設計旨在應對奧斯曼帝國尋求外購戰列艦的企圖。為保持俄國在黑海的兵力優勢,決定基於改良版瑪麗亞皇后級方案加速建造。該艦設計尺寸與防護顯著優於前型,但輪機與武器系統基本保留原配置。[155]

「尼古拉一世皇帝」號的建造因一戰延誤,工人和材料被調往更優先項目。1917年3月俄國革命爆發時仍在舾裝,4月更名為「民主」號。10月因罷工和社會動盪停工,完成度約60%。1918年3月被德軍俘獲,1919年1月被烏克蘭人民共和國奪取並更名為「統一烏克蘭」號(Соборна Украина))。俄國內戰期間始終滯留船廠,因嚴重損毀無法完工,1927年拆解。[156]

蘇聯海軍1930年代中期為應對德國戰列艦建造計劃啟動新艦研究,最初尋求從美意兩國獲取設計方案或整艦。兩國公司曾提交不同方案供評估,但蘇聯最終決定自主研發[159]。此後數年考慮過多種規格版本,在尺寸、最高航速、裝甲防護、副炮配置等方面存在差異。即便首艦開工後設計仍在持續修改[160]。

原計劃建造15艘戰列艦,但1939年二戰爆發前僅開工4艘。蘇聯工業無力同時建造如此多大型艦艇,導致材料質量低劣、部件外購及多次延誤[161]。「蘇維埃白俄羅斯」號因船體鉚釘質量低劣,開工不足一年即取消建造。德國入侵後,剩餘三艦工程中止。「蘇維埃烏克蘭」號與「蘇維埃俄羅斯」號少量完工部分於1947年拆解[162]。「蘇聯」號建造進度最快,戰後曾考慮續建,但最終1948年拆解[163]。

1943年意大利投降後,蘇聯獲准獲得戰爭賠償。在賠償落實前,英國戰列艦「皇家君主」號暫借蘇聯海軍,1944年5月移交並更名為「阿爾漢格斯克」號[167]。該艦駛往科拉半島途中遭德軍多次襲擊未果[168],8月正式入役,成為蘇聯海軍戰時最大艦艇[169]。主要任務為盟軍船隊護航至科拉港[170],1947年在白海擱淺但損傷程度不明[171]。蘇聯1949年2月接收意大利戰列艦「朱利奧·凱撒」號,同日歸還「阿爾漢格斯克」號[169]。蘇聯海軍起初以適航性不足為由拒絕歸還,經英國軍官登艦核查後讓步。皇家海軍發現該艦狀況極差且多數設備失效,遂安排拆解[172]。

蘇聯最終於1949年2月作為戰爭賠償獲得意大利戰列艦「朱利奧·凱撒」號,在阿爾巴尼亞發羅拉完成移交,兩天後入役。暫定編號Z11,後更名「新羅西斯克」號[175]。在蘇服役期間經歷八次改裝,所有意大利高射炮與火控系統均被蘇制設備替換,此後多年作為訓練艦使用[176]。1955年10月底,該艦在塞瓦斯托波爾因艏樓(第一主炮塔稍前位置)爆炸穿孔傾覆沉沒[177]。最可能的官方結論是:錨鏈拖拽觸發了二戰遺留的德國磁性水雷。1957年打撈殘骸後拆解[178]。

腳註

參考書目

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads