热门问题

时间线

聊天

视角

儒略曆

在公元前45年1月1日起執行的曆法;格里曆的前身 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

儒略曆(英語:Julian calendar)是每年365天,每四年增加一個閏日(無一例外)的陽曆。儒略曆在東正教的部分地區和東方正統教會以及阿馬齊格人(也稱為柏柏爾人)仍在使用[1]。在1901年至2099年間,快速計算儒略日最常見的方法是公曆日期減去13天等於儒略曆日期。

此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2022年6月23日) |

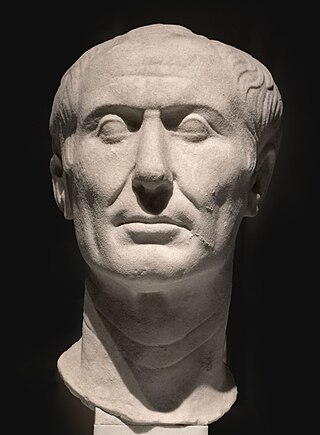

儒略曆是在公元前46年由是由羅馬共和國獨裁官尤里烏斯·凱撒提出的,並因此得名。它是對主要是月曆的早期羅馬曆改革[2]。它依據凱撒的法令於BC45年1月1日生效。凱撒的曆法成為羅馬帝國的主要曆法,隨後在西方世界的大部分地區施行了1,600多年,直到1582年教宗格里高利十三世修訂,頒布了現行的格里曆。古羅馬人通常用執政官的名字來指定年份;直到525年才設計出紀元的年份編號系統,並於八世紀才在歐洲廣泛傳播。

儒略曆有兩種類型的年份:365天的平年和366天的閏年,它們遵循三個平年和一個閏年的簡單週期,平均一年長為365.25天。這超過了大約365.2422天的實際太陽年(當前值,該值會有所變化),這意味著儒略曆每129年就增加了 1天。換句話說,儒略曆每400年增加3.1 天。

格里高利的曆法改革修改了儒略法則,取消了特殊年份的閏日,將日曆年的平均長度從365.25天減少到365.2425天,從而幾乎消除了儒略曆相對於太陽年的漂移:公曆在400年內僅增加0.1天。對於1901 年至2099年期間的任何給定事件,根據儒略曆,其日期比相應的公曆日期晚 13天(例如儒略曆1月1日落在公曆1月14日)。大多數天主教國家立即採用了新曆法;新教國家在接下來的兩個世紀左右的時間裡緩慢地改用格里曆;大多數東正教國家出於宗教目的保留儒略曆,但在二十世紀初採用公曆作為他們的民用曆。

Remove ads

月份表

Remove ads

歷史

之前的羅馬曆平年由12個月組成,總共355天。此外,有時在二月至三月之間插入27天或28天的閏月:梅塞多尼烏斯。這個閏月是通過在2月的前23天之後插入22或23天而形成的;二月的最後五天,推遲到三月之前,成為夾層的最後五天。最終效果是一年增加了22或23天,形成 377或378天的閏年[5]。 有人說,「月經間」總是有27天,並且在2月23日後(Terminalia)的第一天或第二天開始[6]。

如果管理得當,這個系統可以讓羅馬年與回歸年大致保持一致。然而,由於 教皇通常是政治家,並且由於羅馬地方法官的職位任期與日曆年相對應,因此這種權力很容易被濫用:教皇可以延長他或他的政治盟友之一在任的一年,或者拒絕延長他的對手執政的一年[7]。

凱撒的改革旨在永久解決這個問題,通過創建一種無需任何人工干預即可與太陽保持一致的日曆。這在新日曆生效後不久就被證明是有用的。 瓦羅在公元前37年中使用了它;確定四個季節開始的日曆日期,這在8年前是不可能的[8]。一個世紀後,當普林尼將冬至定為12月25日,因為那一天太陽進入摩羯座8度[9], 而這種穩定已經成為生活中普遍認知的事實。

雖然回歸年的365+1⁄4天的近似值早已為人所知[10],但古代的陽曆仍使用不太精確的週期,導致日曆與季節逐漸不一致。

八年法,是由克雷斯特拉杜斯推廣的八年週期陰曆(通常也歸因於歐多克索斯),它被用於一些早期的希臘曆法,特別是在雅典,比8平均儒略年長1.53日。長度為19年的默冬章,共計6,940日,比平均儒略年長了6小時。平均儒略年是歐多克索斯 (歐多克索斯的學生)為改善默冬章而設計的76年週期基礎。

在波斯(伊朗)改革後,由波斯瑣羅亞斯德教(即年輕的阿維斯坦)在公元前503年引入古波斯曆的曆法,在之後每年的第一天(1 Farvardin=納吾肉孜節)以大約每四年一天的速度相對於春分漂離[11][12]。

在埃及曆中,同樣使用365天的固定年份,四年內逆日漂移一天。公元前 238年曾嘗試每四年增加一天,但沒有成功(克諾珀斯法令)。凱撒可能在那個國家經歷了這種「流浪」或「模糊」的日曆。他於公元前48年10月登陸尼羅河三角洲,並很快捲入托勒密王朝戰爭,尤其是在克利奧帕特拉設法在亞歷山大被「介紹」給他之後。

凱撒強加了和平,並舉行了宴會來慶祝這一事件[13]。 盧坎描述了凱撒在宴會期間與一位名叫阿科魯斯的智者交談,表示他打算創造一個比歐多克索斯更完美的日曆[13](歐多克索斯被普遍認為將一年的長度確定為365+1⁄4天)[14]。但戰爭很快就重新開始,凱撒遭到了埃及軍隊攻擊了幾個月,直到他取得了勝利。隨後,他與克利奧帕特拉一起在尼羅河上進行了一次長途航行,然後於公元前47年6月離開該國[15]。

凱撒於公元前46年返回羅馬,根據普魯塔克的說法,他召集了當時最優秀的哲學家和數學家來解決日曆問題[16]。普林尼說,凱撒的改革得到了天文學家索西琴尼的幫助[17],他通常被認為是改革的主要設計者。索西琴尼可能也是凱撒為促進改革,出版的天文年鑑的作者[18]。最終,決定建立一個結合古羅馬月份、埃及曆法的固定長度和希臘天文學的365+1⁄4天的日曆。根據馬克羅比烏斯的說法,凱撒在這方面得到了馬庫斯·弗拉維烏斯的協助[19]。

Remove ads

凱撒的改革只適用於羅馬曆。然而,在接下來的幾十年裡,帝國和鄰近客戶王國的許多地方公民和省級曆法都與儒略曆保持一致,將它們轉換為365天的曆法,每四年多一天置閏[20][21]。改革後的日曆通常保留了未改革日曆的許多特徵。在許多情況下,新年不是在1月1日,閏日不是在傳統的二六分隔日]],舊月份名稱被保留,改革月份的長度與儒略月的長度不匹配,即使匹配,它們的第一天也不匹配相應儒略月的第一天。然而,由於改革後的曆法彼此之間以及與儒略曆有固定的關係,因此通過使用稱為曆日學的轉換表,使它們之間轉換日期的過程變得非常簡單[22]。

這些日曆中最重要的三個是亞歷山大曆和古馬其頓曆─有兩種形式:敘利亞-馬其頓曆和羅馬的亞細亞曆。其它改革後的曆法來自卡帕多西亞、塞浦路斯 以及(羅馬)敘利亞和巴勒斯坦的城市。未經改革的曆法繼續在高盧(科利尼曆)、希臘、馬其頓、巴爾幹半島和巴勒斯坦部分地區使用,尤其是在猶太。

亞細亞曆是羅馬亞細亞行省,以及附近的城市和省份,但略有不同。它通過公元前8年由總督保盧斯·法比烏斯·馬克西姆斯頒布時的頒布法令的存續而詳細了解。它將第一個月的神祉重新命名為凱撒(拉丁語:Kaisar),並安排了月份,使每個月從相應羅馬月的卡倫德之前的第九天開始;因此,這一年從9月23日開始,即奧古斯都的生日。

Remove ads

儒略改革

改革的第一步是將日曆年的開始(1月1日)重新調整為回歸年,方法是將公元前46年延長為445 天,彌補了凱撒在位之前應插入的日子。當年已經在2月插入了常規的閏月,從355天延長到378天。當凱撒下令進行改革時,可能是在他從非洲戰役在昆蒂利斯晚期(7月)中,他通過在 11月和1月之間插入兩個特殊的閏月來增加67天[a]。

西塞羅在當時寫的信中稱這些月份是在「閏前」(Intercalaris Prior)和「閏後」(Intercalaris Posterior);它們有時被稱為十三月和雙十二月;這些術語出現在羅馬帝國崩潰一千多年後的18世紀[b]它們各自的長度是未知的,是第7或5日和第15或13日[25]。

由於公元前46年是一系列不規則年份中的最後一年,因此這超長的一年過去和現在都被稱為「混亂的最後一年」。新曆法重新調整完成後,在公元前45年開始運行[26]。

Remove ads

儒略曆的月是通過在儒略曆前的355天常規羅馬年上添加10天而形成的,從而創建了365天的常規儒略年。1月、8月(Sextilis)和12月各增加了兩天,4月、6月、9月和11月都增加了一天。2月在平年沒有改變,所以仍然是傳統的28天。因此,儒略曆將所有平年(即非閏年)的月份長度設定為與今天仍然保持的相同日數。

儒略改革沒有改變以前儒略曆中計算月中天數的方法,基於卡倫德、每月的第5或7日和第15或13日,這三個日期在月份中的位置也沒有改變。馬克羅比烏斯指出,額外的日子是在每個月的最後一天之前添加的,以避免擾亂既定宗教儀式相對於該月的第5或7日和第15或13日的位置[27]。

插入的日子最初都被描述為「dies fasti」(F – 參見 羅馬曆)[28]。幾個節日的性質發生了變化。在胡里奧-克勞迪安時期的早期,頒布了大量節日來慶祝王朝具有重要性的事件,這導致相關日期的特徵更改為NP。然而,這種做法在克勞狄烏斯統治時期被停止,而描述日期的做法在公元一世紀末左右被廢棄: 古羅馬的安東尼法學家蓋約說「dies nefasti」(羅馬曆)已成為過去[29]。

Remove ads

舊的閏月被廢除。新的閏日被定為「ante diem bis sextum Kalendas Martias」(三月卡倫德之前的第六個雙倍日),通常縮寫為「a.d. bis VI Kal. Mart」;因此,它在英語中被稱為閏日(英語:bissextile)。它發生的年份被稱為閏年(英語:annus bissextus)。

關於儒略曆早期中閏日的確切位置存在著爭議。最早的直接證據是2世紀法學家塞爾蘇的聲明,他指出48小時分成兩半,而閏日的那一天是「後面」的一半。公元168年的銘文指出「a.d. bis VI Kal. Mart.」是閏日後半的第二天。19世紀的年代學家克里斯蒂安·路德維希·艾德勒認為塞爾蘇以技術方式使用「後」一詞來指代兩天中較早的一天,這要求銘文將整個48小時的一天稱為閏日。後來的一些歷史學家也同意這種觀點。在蒙森之後的其他人,認為塞爾蘇使用的是普通拉丁語(和英語)的「後部」含義。第三種觀點是,48小時的「閏日」最初並沒有被正式指定為閏日,但隨著一天48小時的概念變得過時,才出現了這樣做的必要性[30]。

毫無疑問,對於大多數目的來說,閏日最終成為兩天中較早的一天。238 年,肯索里努斯表示它入在特米努斯(2月23日),隨後是2月的最後五天,即a.d VI、V、IV、III 和 prid. Kal. Mart.(平年的2月24日至28日,閏年的25 日至29日)。因此,他將閏日視為雙日的前半部分。所有後來的作家,包括大約430年的馬克羅比烏斯、725年的比德和其它中世紀的復活節的計算(復活節計算器)都遵循了這條規則,羅馬天主教會的禮儀年也是如此。然而,塞爾蘇的定義繼續用於法律目的。它被納入查士丁尼文摘[31],在1236年的英國「閏日」中[32],直到 1879 年才被正式廢除。

閏日對市集週期(古羅馬每隔8天舉行一次)的影響在來源中沒有討論。 根據卡西烏斯·狄奧的說法,公元前41年插入了一個閏日,以確保公元前40年的第一個市集日不會落在1月1日,這意味著古老的8天週期不會立即受到儒略改革的影響。然而,他也報告說,在公元44年之前的一些場合,市集日被更改以避免與宗教節日發生衝突。這可能表明,此時48小時雙日的兩半都分配了一個單個市集字母,因此逃亡節和市集日可能在同一日期但不同的日子。無論如何,8 天的市集週期在公元一世紀開始被7天的星期取代,並且 主日字母開始與法斯蒂(fasti)中的市集字母一起出現[33]。

儒略曆有兩種類型的年份:365天的「平」年和366天的「閏」年。它有一個簡單的循環,即三個正常的平年,然後是一個閏年,這種模式無一例外地永遠重複。因此,儒略年的平均長365.25天。換言之,儒略年相對於太陽年(365.24217 天)會隨時間漂移[34]。

儘管希臘天文學家至少從依巴谷開始就知道[35],即在儒略改革前一個世紀,就已經知道回歸年略短於365.25天,但日曆並沒有彌補這種差異。因此,與觀察到的春分時間和季節相比,日曆年大約每四個世紀增加三天。 這種差異在很大程度上被1582年的格里高利改革消彌。公曆與儒略曆具有相同的月份和月份長度,但在公曆中,被100整除的年份數字不是閏年,只有那些被400整除的年份仍然是閏年[36](即便如此,公曆與天文觀測的偏差仍為3,030年中的一天。)[34]。

羅馬失閏

儘管新曆法比儒略曆前的曆法簡單得多,但教廷最初每三年增加一個閏日,而不是每四年增加一次閏日。在索利努斯 [37],老普林尼[38],阿米阿努斯[39], 蘇埃托尼烏斯[40],和肯索里努斯[41]等人,都有關於這方面的記載。 馬克羅比烏斯[42]對儒略曆的引入做了以下描述:

凱撒根據他修改後的測量對民用年份的規定是通過法令公開宣布的,如果不是日曆的更正本身導致祭司們引入他們自己的新錯誤,這種安排可能會繼續存在;因為他們繼續在每四年的開始而不是在年底插入代表四個四分之一日的閏日,儘管閏日應該在每四年結束和第五年初之前進行。 這種錯誤持續了36年,此時已經插入了12個閏日,而不是實際應得的數字,即9個。但是,當這個錯誤最終被認識到時,奧古斯都的命令也糾正了它,即應該允許12年沒有閏日,因為12個這樣的年的順序將消彌由於祭司們在36年中過早的行動而引入的三天。

因此,根據馬克羅比烏斯的說法,

- 這一年被認為在泰爾米納利(2 月 23 日)之後開始[43],

- 該日曆自公元前45年1月1日推出以來一直正常運行至第四年初(公元前42年2月),此時祭司插入了第一個閏日,

- 凱撒的意圖是在第五年初(公元前41年2月)、

- 祭司們在公元前42年之後又進行了11次置閏,公元前三年間隔一次,因此第12次閏日落在公元前9年,

- 如果凱撒的意圖得到遵循,那麼在公元前41年之後,每四年就會有一次閏年,因此第9個閏日應該是在公元前9年,

- 公元前9年之後,有12年沒有閏年,因此凱撒在公元前5年會有閏日,公元前1年和公元4年被省略,並且

- 公元4年之後,日曆按照凱撒的意圖運行,因此下一個閏年是公元8年,之後每四年出現閏年[44]。

有些人對閏年是如何進行的有不同的想法。上述方案是下表中斯卡利傑(1583年)的方案。他確定奧古斯都改革是在公元前8年制定的。下表顯示了每次重建的隱含先例儒略日期,即凱撒改革曆的第一天,以及奧古斯都改革完成後羅馬曆日期與儒略曆相匹配的第一個儒略曆。

Remove ads

月名由來

- 一月(Januarius):名字來自古羅馬神話的神雅努斯。

- 二月(Februarius):名字來自古羅馬的節日Februa。

- 三月(March):名字來自古羅馬神話的戰神瑪爾斯。

- 四月(April):名字來自古羅馬的詞aperire,意思為「開始」,意味着春天開始。

- 五月(Maius):名字來自古羅馬神話的土地女神邁亞,或來自拉丁語詞maiores(意為「較年長者」)。

- 六月(Junius):名字來自古羅馬神話的女神朱諾,或來自拉丁語詞「iuniores」(意為「較年輕者」)。

- 七月(Julius,原名Quintilis):古羅馬曆只有10個月,這是第五月,原名是「第五」的意思。由於凱撒在該月出生,經元老院一致通過,將此月改為凱撒的名字「儒略」。

- 八月(Augustus,原名Sextilis):原名是「第六」的意思。西元前27年8月,元老院授予屋大維「奧古斯都」(Augustus)稱號。後來羅馬皇帝屋大維是死於此月,元老院將此月改為他的稱號「奧古斯都」。

- 九月(September):拉丁語「第七」的意思。

- 十月(October):拉丁語「第八」的意思。

- 十一月(November):拉丁語「第九」的意思。

- 十二月(December):拉丁語「第十」的意思。

公元前738年古羅馬沿用古希臘曆法,1星期=8日,1個月=33或35日(),1年=10個月=338日,加Intercalaris(27日)=365日。

公元前713年古羅馬曆法,Intercalaris及Mercedinus合併,每兩年1個Intercalaris(22日),再兩年1個Mercedinus(23日),每年=365.25日。

此處所謂的失閏,是調整公元前713年至公元前46年的曆差至365.2455=3日。及至格里曆在公元1582年頒行,明明歲差22日,儒略曆計365.25,是多計12日,但只是刪除10日。其原因是要再公元前713年至公元前46年到365.2425=2日。但始終未能以1月1日成為冬至日,原因是公元前46年頒行儒略曆是在Mercedinus後的第一日。

格里曆與儒略曆的日期差距

參考文獻

參見

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads