热门问题

时间线

聊天

视角

軍區制

拜占庭帝国行政区划制度 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

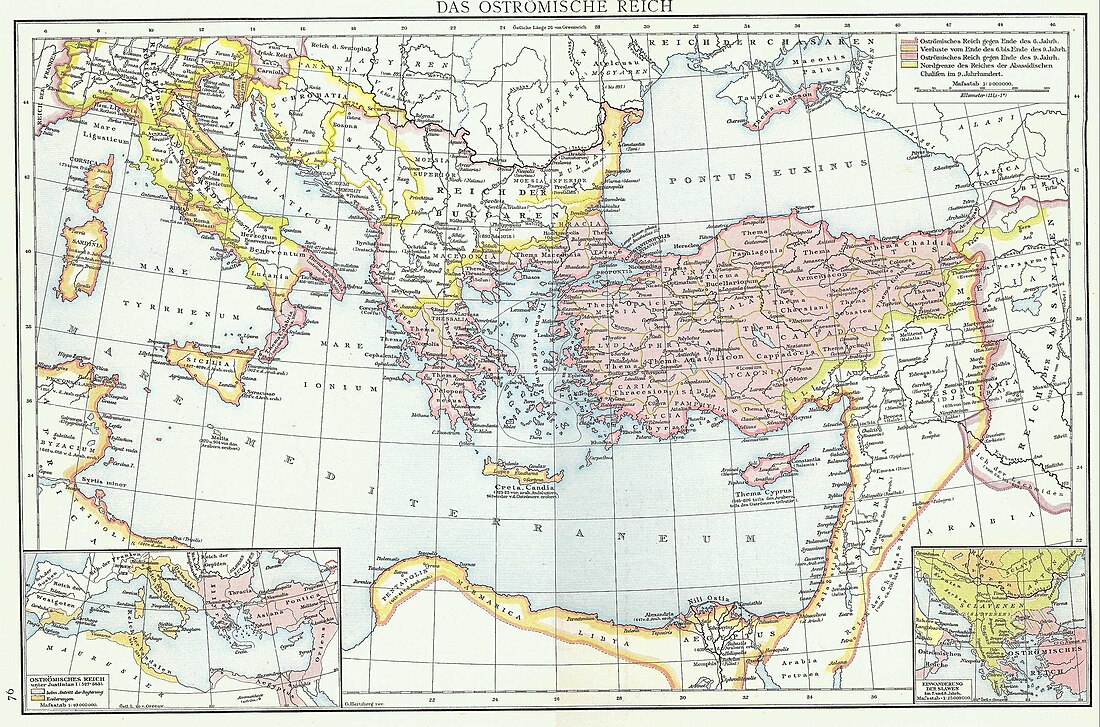

軍區(希臘語:θέματα,拉丁轉寫:thémata,單數形式:θέμα,théma)為東羅馬帝國(拜占庭帝國)中期實行的軍政合一的區劃制度。7世紀中葉,在穆斯林征服了部分拜占庭領土後,軍區制度得以建立,逐漸取代了羅馬共和國時期建立,並由經戴克里先和君士坦丁一世大幅度改革的行省制度。最初的軍區是從駐屯軍的的駐紮營地發展而來,軍區亦與該駐營單位的名稱相對應。隨着大軍區被分成小軍區、帝國獲得新的領土並建立新的軍區,軍區制在9至10世紀達到了鼎盛。在11至12世紀,軍區制經歷了巨大的變化,但直到帝國滅亡,軍區制仍然在地方行政、財政方面發揮作用。

歷史

在整個6、7世紀,東羅馬帝國四面受敵,薩珊帝國從東部的敘利亞、埃及與安納托利亞方向向帝國施加壓力。斯拉夫人與阿瓦爾人在定居巴爾幹的同時侵擾着希臘地區。倫巴第人占領了北意大利,在亞平寧半島幾無敵手。為了應對持續升高的國防壓力,莫里斯皇帝在查士丁尼大帝新近奪回的西部行省成立了拉文納和阿非利加總督府[1],並將軍權與行政權合併委於當地總督,而這也直接顛覆了作為戴克里先改革基礎的軍、政兩權分授制度。就其根本意義而言,這是一種在安全狀況堪憂的行省中,承認並且確定當地將領擁有高於民政官員的突出地位。[2]實際在6世紀的查士丁尼一世治下,這種行政改制的趨勢就已出現。查士丁尼將軍權賦予了飽受兵燹的小亞細亞諸省總督。更重要的是,他也創建了兼具軍事權限與行政權限「軍務監區」並授予新建的阿非利加大區與舊有的意大利大區長官軍政聯合權力,並且廢除了作為行政區劃的埃及管區,在原先的各行省重新任命同時掌握軍事、民事權力的都督(Dux)。[3]

儘管如此,在帝國的大多數區域,舊行省制度一直沿用到640年代,直到穆斯林的帝國對邊境地帶展開了大規模攻勢。穆斯林很快征服了埃及和敘利亞,並旋即導致了帝國在領土和人口上的巨大損失,這也意味着帝國業已處在生死存亡的邊緣。為了應對空前的生存危機,帝國開始了徹底的改革重組,在小亞細亞的殘留領土首先被分割成了四個軍區,由「將軍(στρατηγός)」兼管軍區的駐軍與當地的稅務等民事政務。早前的行政管理制度部分得以延續,但它們現在都從屬於軍區將軍。[4]

Remove ads

軍區制的起源與早期特徵在學術界中存有廣泛爭議,「軍區」的詞源亦有爭議。但多數學者認同君士坦丁七世的說法,即「軍區」(θέμα)一詞起源於希臘語詞「θέσις」,意為「部署配置」。[5][6]軍區的具體建立時間也未在學界達成一致。在20世紀的多數時候,人們都認為軍區制由希拉克略(610-641在位)在602-628年的最後一場拜占庭-薩珊戰爭期間建立。[7]該論點最引人矚目的支持者是喬治·奧斯特洛格爾斯基,他的觀點基於《堅信者狄奧法內斯編年史》中,622年「希拉克略駕臨在軍區的土地上」這一處記載。據奧斯特洛格斯基的說法,這至少表明了在小亞細亞的一些地區,軍區的設立已經開始。[8]但這一觀點也遭到了其它學者的反對,近年的研究更傾向於將軍區制的創立後推到君士坦斯二世在位期間(640年代至660年代),[9] 而且與奧斯特洛格斯基認為軍區制從最開始就作為獨立且定義清晰的軍政合一區劃而存在的觀點相反,θέμα一詞最初可能單純指軍隊本身,直到7、8世紀之交,才轉指駐有該軍隊的地區。[10]

與年代問題相關的部分同樣對應着社會與軍事改制。以奧斯特洛格斯基為代表的傳統觀點認為,軍區制的建立同樣意味着新型軍隊的形成,不同於以往過度依賴外國僱傭軍,軍區制下的拜占庭士兵多為耕種國家分配的軍用土地的農兵。[5][11]但更多近年的學者們認為,軍區制的形成並未形成衝擊性的社會影響,[5]它不過是對6世紀以來的既存趨勢進行了合理的拓展。

可以確定的是,在7世紀中葉,帝國的軍隊已經撤回安納托利亞這帝國最後一塊完整擁有的核心地域,並被分配到幾個地域,也就是後來的軍區。從地域上來看,每一個軍區都包含了數個舊行省,軍區之間的分界沿襲了原有的行省分界,只有少數例外。[12]第一批的四個軍區分別為:亞美尼亞軍區(Θέμα Άρμενιάκων, Thema Armeniakōn,「亞美尼亞駐軍」)、安納托利亞軍區(Θέμα Άνατολικῶν, Thema Anatolikōn,「東方駐軍」)、色雷斯西亞軍區(Θέμα Θρᾳκησίων, Thema Thrakēsiōn,「色雷斯駐軍」,切勿與後來設置的「色雷斯地區軍區」θέμα Θρᾴκης混淆)、扈從軍區(Θέμα Ὀψικίου, Thema Opsikiou,「扈從軍團」)。亞美尼亞軍區於667年被首次提及,由亞美尼亞駐軍移駐地發展而來,管轄範圍包括了本都、小亞美尼亞和北卡帕多西亞,軍區首府駐於阿馬西亞。[13][14]安納托利亞軍區為東方管區駐軍移駐地發展而來,轄區包括小亞細亞中南部,軍區首府為阿莫里姆。[15][16]這兩大軍區構成了拜占庭安納托利亞防線,並分別與穆斯林亞美尼亞和敘利亞接壤。色雷斯軍區晚至740年代才被提及,由色雷斯駐軍移駐地發展而來,管轄範圍包括了小亞細亞的西海岸中段(愛奧尼亞-呂底亞-卡里亞),軍區首府可能在歌羅西。[17]扈從軍區(奧普西金軍區)在680年被首次提及,由皇帝的扈從軍(Obsequium)建立而成,轄區主要包括西北小亞細亞(比提尼亞、帕夫拉哥尼亞以及部分加拉太),軍區首府位於尼西亞。獨特的是,該軍區的長官官銜為伯爵(komēs)而非「將軍」。[18]

此外,具有海軍軍區性質的「海員」軍事省(希臘語:Kαραβισιάνοι)在680年首次見於文獻。它可能由來自伊利里庫姆或者軍務監區的殘餘軍隊組成。其管區主要包含了小亞細亞的南部海岸和愛琴海諸島,[19][20]將軍駐地很可能在薩莫斯。在東羅馬帝國與阿拉伯帝國的海上衝突中,「海員」軍事省提供了大多數的海上力量,用以抗衡在船桅之戰後開始與帝國爭奪東地中海霸權的阿拉伯艦隊。[21]事實證明,「海員」軍事省難以勝任如此重任,最終在720年被裁撤,以其地設立基比拉奧特軍區(Θέμα Κιβυρραιωτῶν, Thema Kibyrrhaiotōn),仍是海軍軍區。

儘管有一段時間色雷斯地區的軍政權力掌握在扈從軍區將軍手中,[22][23][24]但在680年代,該區獨立為一個新的軍區「色雷斯地區軍區」(θέμα Θρᾴκης,Thema Thrakēs),以期應對來自保加爾人的威脅。赫拉克里安王朝數位皇帝在希臘取得了一系列成功的軍事行動也在相當大的程度上抵禦了斯拉夫人對中部希臘的入侵,並且最後促成了赫拉斯軍區的建立。[25]在7世紀末,西西里也同樣建立了軍區,但意大利本土的控制權依舊在拉文納總督的手中,並直到迦太基陷落為止,非洲總督亦具有同等權力。與此同時,在克里特島和克里米亞南部飛地克爾森(Cherson)則建立了獨立的殖民總督府(archontiai)。[23][26]

綜上所述,在該世紀的末尾,軍區制已成為帝國的主要行政區劃制度,但面積廣闊的軍區和高度集中的權力讓軍區將領愈發具有叛變傾向,例如圖布倫特時代(695-715)叛亂與阿爾塔茲瓦德叛亂(741-742)。[27]阿爾塔瓦茲德叛亂的平息昭示着安納托利亞軍區制度的第一次重大改革:權力過於集中的扈從軍區被拆分出兩個新軍區——首府在安卡拉的布瑟拉里安軍區(θέμα Βουκελλαρίων, thema Boukellariōn,「布瑟拉里軍團」,得名於同名精銳近衛騎兵團),和首府在尼科米底亞的選拔軍區(θέμα Ὀπτιμάτων, thema Optimatōn,「選拔軍團」,得名於同名精銳哥特人兵團)。[28]

Remove ads

且不論軍區的突出地位,在其正式成為帝國基本行政單位前,仍有一段較長的過渡時期。儘管在8世紀時軍區就已與固定的地域聯繫在一起,財政軍務直到該世紀末才不再沿用舊行省制度,而以軍區為單位各自運行。[29]這一進程在9世紀中葉趨於成熟,並導致軍區將軍身兼軍政大權。比較經典的軍區制範式在《拜占庭軍論》(Klētorologion)和《帝國行政論》中均有提及。[30]

同時,在8世紀晚期至9世紀早期,為了在安納托利亞中心地帶防範來自阿拉伯人的侵攻和襲擾,一系列的小規模前線防區得以建立,稱之為「要衝區」(kleisourai)。該詞本指一些具有重要戰略意義的築堡壑谷,後轉指兼具進行游擊作戰與抗擊中小規模敵襲任務的獨立作戰指揮單位,並隨後逐漸升級為全編制的標準軍區。[31][32]

在10世紀三位「士兵皇帝」尼基弗魯斯二世、約翰一世、巴西爾二世的率領下,新占土地上成立了新一批的軍區,其平均面積要小於在7、8世紀建立的軍區。[33]與此同時,出現了一種被稱為「小軍區」(μικρὰ θέματα)或「亞美尼亞式軍區」(ἀρμενικὰ θέματα)的新型軍區。根據拜占庭方面的原始資料,該種軍區明顯區分於「大」的或「羅馬式」的軍區。多數小軍區僅由一座堡壘及附近地域構成,由「初等將軍」(阿拉伯人稱其為zirwar,亞美尼亞人稱其為zoravar)率領的一千人(多為步兵)負責駐守。正如其名,其駐防軍隊多為亞美尼亞人,或者本地土著,抑或是從由他地強行遷移而來。小軍區的一大特徵便是高比例的軍官數量,僅在charpezikon一區就計有22名資深軍官和47名見習軍官。[30][34][35]

小軍區在被設置成適於守備的同時,亦被賦予了回擊大型侵擾和進行持久進攻作戰的能力。正因如此,從9世紀60年代起,愈來愈多從重裝騎兵改編或新建立的營團被部署在邊境地帶。為了指揮協調為數眾多的前線小軍區,在地區督軍(Dux,δούξ )領下的區域性指揮部得以建立。在東方,三個最初的指揮部分別為:安條克(Antioch)、喀爾狄亞(Chaldia)、美索不達米亞(Mesopotamia)。隨着在7世紀東羅馬帝國擴張至大亞美尼亞,三個指揮部被擴建或更替為:伊比利亞(Iberia)、瓦斯普拉肯(Vaspurakan)、艾德薩(Edessa)、阿尼(Ani)。[36][37]而亞美尼亞軍區似乎也是在同樣的經緯下於11世紀中期被劃在了一位將軍的管轄下。[35]

數位「士兵皇帝」展開的攻勢在巴西爾二世時達到巔峰,在1025年時東羅馬帝國比她的任何一個敵人都要更強盛。同時,極具機動性的職業軍人——靖撫騎兵營(Tagmata)的地位迅速躍居於各內戍軍區部隊之上,而後者也很快地遭到了忽略。事實上,從11世紀早期開始,越來越多的應徵兵都選擇用繳納現金的方式來逃避服役。而此時前線將領都有能力來應對大多數的本地安全威脅,這樣一來軍區系統就難免遭到事實上的削弱,舊軍區制度的瓦解也導致了東羅馬帝國在戰略縱深防禦能力上的崩壞,再加上日漸增長的對僱傭兵和附庸國軍隊的依賴,以及因君士坦丁堡官僚集團和手握重鎮的軍事精英間的裂隙擴大而導致的暴亂和內戰,在1071年的曼齊刻爾特戰役之後,拜占庭軍隊遭遇了一次嚴重的危機,並在戰役過後完全地崩潰。[38]

Remove ads

11世紀科穆寧王朝時期帝國短暫中興,阿萊克修斯一世建立了現代被稱為「科穆寧軍隊」的軍事體系,這也標誌着與傳統軍區制的決裂。新的軍事體系高度集中於皇帝個人和王朝上,這也是「科穆寧中興」的一個顯著特徵。這種軍事體系比過去更加顯著的依賴於諸如瓦蘭吉衛隊之類的僱傭兵。軍區將軍的權力逐步被削減,軍區也被削減了許多軍事職能,同時過去因為處理地方事務而享有的獨立性也在降低。

不過即使在科穆寧時代帝國軍隊最龐大的時期,也未調動軍區兵力補充軍隊。從長遠來看,新的軍事體系維護成本更高,並且依賴於下一個強力的「士兵皇帝」能夠有效繼承該體系。到1180年曼努埃爾一世去世後,皇帝更迭頻繁且多次出現王朝內亂,軍事體系難以有效運轉,帝國再次進入衰亡期。

安格洛斯王朝時期帝國中央自身權威的削弱和政策忽視都使得殘存的軍區在12世紀後期越來越無關緊要,而此後的君士坦丁堡淪陷,中央權力崩潰,「專制公」等地方民事統治者權力的不斷擴大,到巴列奧略王朝時期,軍區制已經行將就木,名存實亡。

軍區的組織系統

「軍區」一詞本身就曖昧模糊,它既指一種軍事占據、亦指一種行政區劃。軍區事實上是一種將小塊土地委任給士兵耕種的屯田體制。這些務農士兵從嚴格意義上講仍是軍事單位,且其耕作土地仍歸屬國有。正因其運作特徵,士兵薪餉得以降低,並且士兵個人一旦接受了屯田協議後,即代表同意他們的後代仍在軍區中同時承擔軍事與農務工作,這也同時減少了對不受歡迎的徵兵制的需求,也能更加節省地維持軍隊。軍區制也能保證在新征服的土地上進行墾殖作業,因為在征服戰爭中總是有大量土地被併入公共土地。

軍區將軍不僅擁有在軍事層面上的指揮權,同時還建有行政與軍事司法權。正因如此,戴克里先確立的軍政分屬政策遭到了廢止,帝國也回到了一個更像羅馬共和國的寡頭政治體系——彼時行省總督同時也號令着當地的軍隊。

下表以902年至936年的色雷斯軍區為例說明軍區組織結構及人員數量:

7世紀60年代-10世紀30年代軍區列表

本表包括7世紀60年代軍區制創立之時到10世紀30年代大征服時代的大型「傳統」軍區以及後續建立的較小的新軍區[39]。

Remove ads

10世紀30年代-11世紀60年新軍區列表

本表主要展示帝國光復東方、意大利和巴爾幹地區後新建的大型軍區及小型軍區(strategiai小型軍區,亦稱為「亞美尼亞式」軍區)。

Remove ads

12-13世紀的晚期軍區

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads