热门问题

时间线

聊天

视角

河北新區

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

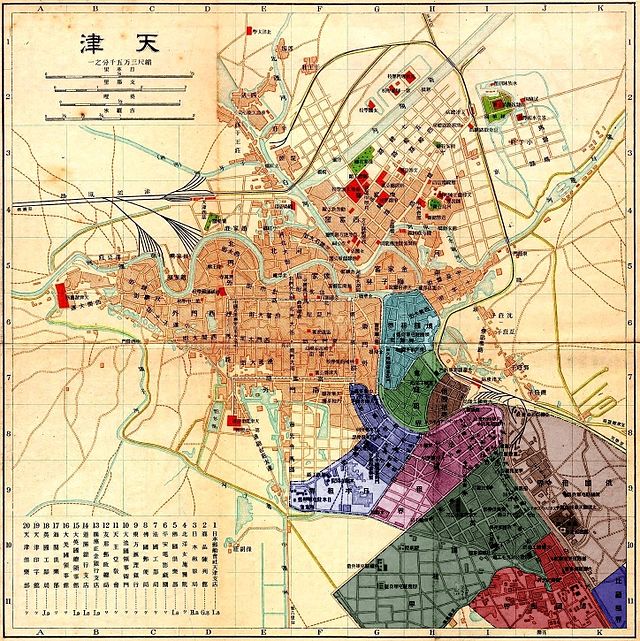

河北新區,官方文件中稱河北新開市場,是清末新政時期在天津形成的重要近代新城區之一。該新區1903年由時任直隸總督兼北洋通商大臣的袁世凱主持開發,選址於海河北岸,旨在推動天津的近代化城市建設。河北新區的建設不僅是袁世凱推行北洋新政的重要組成部分,也是中國最早在大規模城市建設中引入西方現代城市規劃理念的實踐案例之一。由於其與袁世凱及北洋政府的直接關聯,該新區又被稱為「北洋新區」或「北洋新城」。這一新城區的開發體現了清末官員在西方列強壓力下對現代化城市治理模式的嘗試,對天津城市空間格局的演變具有深遠影響[1],由此天津逐漸形成由老城、租界與新區共同構成的近代城市格局。

此條目需要補充更多來源。 (2025年8月29日) |

背景

20世紀初,天津因老城空間飽和、人口激增與環境惡劣等矛盾日益突出,而沿海河兩岸的優質土地多被九國租界占據,在城市擴展需求迫切之際,袁世凱遂決策在海河北岸興建「河北新區」,以推動天津的近代化發展[2]。

20世紀初之前,天津老城的建設用地已接近飽和。城東、城北因交通便利、地勢平坦而率先得到開發,而城南、城西因地勢低洼、區位劣勢明顯。隨着天津城市近代化的起步,尋找新的可供開發的城市空間成為迫切需要。

開埠之後,天津憑藉對外貿易的迅速發展,逐漸成為華北地區的商品集散中心。與貿易相關的貨棧、搬運、批發、錢莊、銀行、洋行等行業相繼興起,創造了大量就業崗位,吸引大批移民湧入,人口呈現爆發式增長,進一步加劇了老城區的擁擠狀況。

天津老城缺乏科學的城市規劃與道路管理,街道普遍狹窄擁堵,部分商業區道路寬度甚至不足兩米,交通極為阻塞。道路年久失修且缺乏排水設施,每逢梅雨季節,積水泥濘,幾乎阻斷交通。與此同時,人口密集導致衛生環境惡化,污物堵塞溝渠,積水橫溢。外國人普遍對天津老城留下「狹窄、骯髒、貧窮」的印象,這種落後的城市狀態不僅與天津作為北方重要通商口岸的國際形象極不相稱,也直接推動了地方官員謀求新的規劃建設模式。

在此背景下,1902年袁世凱出任直隸總督兼北洋大臣,並在天津推行「新政」。針對老城空間飽和、人口激增及環境惡劣等矛盾,袁世凱決策在海河北岸蘆塘窪地開闢新城區。

Remove ads

新區域建設

光緒二十九年(1903年),袁世凱批准了工程總局制定的《河北新開市場章程十三條》,明確規定將「西至北運河,南達金鐘河,北界新開河的自督署至車站、鐵路地區」劃為河北新區的開發範圍[3]:46。

新區建設首先確立了以中央大道——大經路(今中山路)為核心的規劃格局,形成規整的道路交通網絡,並修建開啟式鐵橋金鋼橋以取代海河上的窯窪浮橋,強化新城區與舊城廂之間的聯繫。同時,袁世凱在新區設立新火車站——新開河火車站(今天津北站)。在此基礎上,河北新區還引入近代西方的城市建設理念,興建植物園、博物館、新式學校、郵局等現代化設施,並在新區中部規劃建設大型公共空間——勸業會場。隨着這些設施的落成,河北新區逐漸成為天津華人區的政治與文化中心。孫中山、李大釗、周恩來等人都曾在勸業會場進行演說或請願。日後,為紀念孫中山,該會場更名為中山公園。

光緒二十八年(1902年),時任直隸總督兼北洋通商大臣的袁世凱頻繁往返於天津和北京之間。彼時天津唯一的火車站——老龍頭火車站位於俄租界內,俄方不允許袁世凱的儀仗馬隊攜槍入站,也禁止鳴炮迎送,令其頗感屈辱。為改變受制於人的局面,袁世凱決定在老龍頭火車站以北約四公里的河北新區內另建車站,地點選在大經路(今中山路)與金鋼橋附近,即其在天津的辦公地直隸總督衙門一帶。新車站於光緒二十九年(1903年)正月初二建成,初名新開河火車站,後先後更名為「天津城火車站」「天津新站」。宣統二年(1910年),京奉鐵路與津浦鐵路在此舉行聯軌典禮。1912年津浦線全線通車後,車站改稱「天津總站」。1937年抗日戰爭爆發後不久,河北新區及天津全境淪陷於侵華日軍之手,車站在1938年被更名為「天津北站」,並沿用至今。時至今日,天津北站仍保存着部分百餘年前的歷史風貌,亦常被用作影視作品的取景地。

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads