热门问题

时间线

聊天

视角

天津租界

Concessions in Tianjin 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

天津租界,是1860年至1945年期間,英國、法國、美國、德國、意大利、俄國、日本、奧匈帝國和比利時等國通過簽訂條約和協議在中國天津老城東南方向海河兩岸相繼設立的租借地,擁有行政自治權和治外法權。因先後有9個國家在天津劃定租界,因此又稱九國租界[1]。

1860年,英國首先在天津設立租界。相對的,天津也是中國最早收回租界的城市之一。1943年1月11日,美國和英國分別與中華民國簽署《中美新約》、《中英新約》,自願放棄在中國的特權,廢除了自清朝以來各種不平等條約[2][3]。治外法權廢除後,中國司法權才完全獨立,因此中華民國政府定1月11日為「司法節」[4]。1945年,中華民國國民政府在對日戰爭勝利後,正式收回天津的最後兩個租界——英租界和法租界,標誌着天津租界歷史的結束[5],而天津英租界是九國租界中存在時間最長的租界,租借期間長達85年[6]。

天津租界開闢之後,租界的建設對天津的城市建設起到了促進和示範的作用,西方文化對天津各個方面的影響不斷滲透。西洋文化的湧入和租界建築的建設打破了天津原有的中國北方傳統建築城市風貌[7],租界文化還通過與教會有關的教育、報刊雜誌等影響着天津人的文化生活。由租界教會創辦的學校、醫院、報刊和雜誌,代表着不同國籍、不同政治利益,某種程度上也意味着文化殖民。但是它們同時又代表着不同的文化,呈現出多元性、多樣性的特點,客觀上促進了天津文化的多元融合與發展,在近代天津邁向現代大都會的初期,發揮了重要的作用[8]。

天津租界不僅是西方文化與中國傳統及地域文化的交匯載體,也是天津多元文化的重要組成部分。它曾作為近代中國北方最為繁華的「徽輔首邑」,見證了天津的近代繁榮與輝煌[9]。許多具有各國風格的租界建築在中國接收後得以保存,使天津老城部分區域至今仍保留着百年前的獨特風貌。

Remove ads

各國租界概況

英國租界在天津的存在時間為1860年至1945年,是九國租界中存在時間最長、最為繁榮的租界。1860年12月17日,英租界正式開闢,初期面積約460畝,位於海河西岸的紫竹林村一帶。隨後租界不斷擴展:東臨海河,北至寶土徒道(今營口道)與天津法租界毗鄰,西至海光寺大道(今西康路),南沿馬場道延伸至佟樓[10]。

1897年3月31日,英租界向西擴展至牆子河,新增面積1,630畝。1902年10月23日,面積131畝的天津美租界併入,成為租界的南擴充部分。1903年1月14日,英租界再次向牆子河以西擴展3,928畝,形成稱為「推廣界」的區域[11]。

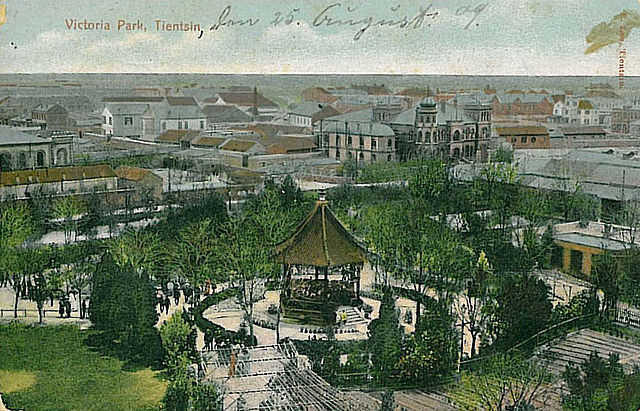

天津英租界在近代天津發展中具有重要地位。其東部沿海河的維多利亞道形成著名的金融街,匯聚了滙豐銀行、花旗銀行、華俄道勝銀行、橫濱正金銀行及金城銀行等中外主要銀行,同時有怡和洋行和太古洋行等洋行入駐。推廣界的西部區域在20世紀初發展為天津最大的高級住宅區,現今被統稱為「五大道」[12]。民國初期,大批前清遺老及下野政客定居於英租界及其他租界,使天津租界成為政商名流的聚居地[12]。

Remove ads

美國租界在天津的存在時間為1860年至1902年。1860年,美國在英租界南側相鄰區域設立租界[13]。然而,美租界劃定不久後,美國國內爆發了南北戰爭,導致租界未能獲得政府批准,也未得到有效管理[5]。

1880年,美國領事提出在日後有權恢復行政管理的前提下,將租界歸還,並由津海關道代管。對此,津海關道鄭藻如回復稱,美國應就放棄租界後如何管理與津海關道進行磋商,以便日後重新接管租界時避免糾紛。此次磋商未取得實質性成果,美租界長期處於無人管理狀態,德國人開始在此聚居。津海關道曾建議由德國接管美租界,但遭美國領事抗議而作罷[5]。

1896年,美國再次聲明放棄租界管理權[5]。1900年,庚子事變期間,八國聯軍入侵天津,美國再次聲明放棄天津美租界,並希望成立公共租界。1902年,美租界私自將租界有條件轉讓給英租界,並與之合併。1902年10月23日,津海關道黃花農發布布告,正式承認美租界歸入英租界,天津英租界工部局也將此日期作為合併美租界的正式日子。由於美國對美租界行使行政管轄權的時間極為短暫,因此在合併前,這一租界幾乎鮮為人知[14]。

法國租界在天津的存在時間為1861年至1945年。1861年6月2日,法蘭西第二帝國政府與清政府簽訂《天津紫竹林法國租界地條款》,劃定法國租界,位置位於英租界北側,面積為439畝[5]。開闢初期,天津法租界發展較為緩慢,租界內幾乎沒有法國機構,僅有一座供英美僑民使用的宗教建築——合眾會堂。法國在天津的主要活動集中在三岔河口的望海樓天主堂,連駐天津的法國領事館也設在臨近的宮北大街[15]。1870年6月天津教案發生後,外國僑民紛紛遷入租界,推動了天津英租界的開發與經營。由於法蘭西第二帝國在普法戰爭中失敗,國力受挫,天津法租界在開闢早期的相當長時期內發展緩慢[16]。

進入1880年代,天津法租界開始進行系統的市政建設。到20世紀初,海河航道的疏浚挖出的泥沙用於填平租界西部新拓展區的沼澤地,北方傳教的天主教各大修會賬房以及英、法、比利時等國房地產公司陸續在租界內興建房屋以出租,帶動了租界的發展[16]。與此同時,由於天津老城遭受兵變破壞,大量商戶遷入租界,使法租界迅速繁榮,逐漸取代老城,成為天津最繁盛的商業中心,並在杜總領事路與福煦將軍路交叉口先後建成天津勸業場等商業設施[5]。

Remove ads

德國租界在天津的存在時間為1895年至1917年。1895年,德國駐華公使紳柯向清廷總理衙門呈遞照會,以德國在中日甲午戰爭中「迫日還遼」有功為由,向清政府請求設立租界,並要求享有與英、法等國同等的特殊待遇。清政府授意津海關道盛宣懷與駐津德國領事協商劃定租界的具體事宜。同年10月30日,津海關道盛宣懷、天津道李岷琛與德國領事司艮德簽訂《天津條約港租界協定》,劃定德租界範圍:東臨海河,北接原美租界,西至大沽路東,南界小劉莊,總面積為1,034畝[5]。

由於德租界在1976年唐山大地震中受災嚴重,租界內的大部分建築已不復存在。

日本租界在天津的存在時間為1898年至1943年。1898年8月29日,根據《中日通商行船條約》,清政府與日本政府簽訂《天津日本租界協議書及附屬議定書》,劃定日本租界,位於老天津老城東南,但最初並未立即開發[5]。1903年,日租界正式成立並進行了擴展,總面積達到2,150畝。其範圍東臨海河,東南沿秋山道(今錦州道)與法租界相接,南抵牆子河(現南京路),西至南門外大街,北起東南角閘口沿旭街(今和平路)兩側至福島街(現多倫道)折向西[17]。

日租界所在地區原為天津城東南的一片沼澤地,位於華界與英、法租界之間,地理位置優越但開發難度較大。因此,在1860年代英法開闢租界時,這一區域並未被選擇[17]。1903年以後,日租界進行了大規模填築工程。由於其區位優越、交通便利,不久便發展成為天津的重要娛樂與商業區。此外,日租界當局對吸毒行為採取默許態度,使毒品行業在一定程度上合法化,因此當時租界內煙館和妓院較多,這一現象曾引起國際輿論的關注[15]。

Remove ads

俄國租界在天津存在的時間是1900年至1924年。1900年庚子事變後,天津河間道張蓮芬、直隸後補道錢鑅與俄國駐津領事珀珮於同年12月30日簽訂了《天津租界條款》,正式劃定俄租界[5]。俄羅斯帝國劃定租界時占據老龍頭火車站,引起了英國的不滿,後來英俄兩國在俄國首都彼得堡談判,在德美兩國居間調停下達成共識,俄國老龍頭車站及通往車站的大道歸還中國,因此俄國租界分成東西兩塊地區。俄租界西區位於海河北岸,西南毗鄰意租界,東至車站西側,北至津山鐵路;東區從海河轉彎處向南,西臨海河與英、法和德租界隔海河遙對,東至津山鐵路,南迄大直沽(今十五經路)。東西兩區共占地5,971畝,面積超過當時的天津英租界,居天津各國租界之首[15]。天津俄租界在當時是南方各省所產茶磚的集散地和被其他外國人用於建貨棧和儲油罐的地點[18]。

意大利租界在天津存在的時間是1902年至1945年。1902年6月7日,津海關道唐紹儀與新任意大利駐華公使嗄里納簽訂了《天津意國租界章程合同》,劃定了意國租界的範圍[5]。天津意租界南臨海河,北到津山鐵路緊鄰老龍頭火車站,介於奧租界與俄租界之間,與市中心的法租界和日租界隔河相望,面積771畝[15]。天津意租界是意大利王國在境外兩處租界中的其中一處(另一個在上海公共租界內),亦是亞洲唯一一處具有意大利風格的大型建築群[19]。梁啓超[20]、曹禺[21]等曾寓居於意租界內。1918年協約國干涉俄國內戰時作為協約一員的意大利軍隊是以天津意租界作總部。在國民革命軍北伐一個月前的1927年6月,原奧租界地區併入天津意租界。[22]1937年平津戰役時有大量中國難民及有錢人逃入天津意租界避難,因為意大利和日本的同盟日軍沒有佔天津意租界、對待意租界也比較友好。因為日軍佔領天津地區後因為大量難民擁入外國天津租界,包括意租界,再加上意大利是日本盟友的身份,比起英法兩國更加自由地運輸,所以在1939年天津意租界得到前所未有的繁榮。

Remove ads

奧匈帝國租界在天津存在的時間是1902年至1917年,是天津九國租界中和德國一樣,是存在時間最短的租界。1900年八國聯軍占領天津時,德國軍隊占領了天津城東海河東浮橋對岸的一片市區,德國部隊調防北京時,改由奧匈帝國軍隊駐守。當俄國、意大利和比利時陸續在天津開闢租界後,奧匈帝國也要求援例設立專管租界,得到清政府的允許[5]。1902年,津海關道唐紹儀與與奧匈帝國駐天津署理領事貝瑙爾訂立了《天津奧國租界章程合同》[5]。1914年,第一次世界大戰爆發後,中國北洋政府參加了協約國集團。1917年8月14日,中國對德奧正式宣戰並宣布收回奧租界。同日,中國軍警進駐奧租界。9月1日,北洋政府與協約國達成協議,同意中國政府收回奧匈帝國在華租界。奧匈帝國在一戰戰敗解體,1919年9月10日,協約國與奧地利在巴黎附近的聖日耳曼宮簽訂了《聖日耳曼條約》,其中第116條確認了中國收回奧租界的正當權益[5]。

比利時租界在天津存在的時間是1902年至1931年。1900年庚子事變,八國聯軍入侵時,比利時並沒有派兵參戰,但是在11月17日,比利時駐天津領事梅祿德向天津領事團宣布,他奉比利時駐華公使之命,占領海河東岸俄國占領區以下長1公里的地段[5]。1902年2月6日,清政府授意天津道台張蓮芬與比利時駐天津代理領事嘎德斯簽定《天津比國租界合同》,位置在俄租界以南,海河與大直沽村之間,直到小孫莊,面積740畝,占據了大直沽村約一半的土地[5]。同時,還規定,如果日後比租界商務興旺,可以開闢由比租界到京山鐵路的通道,作為比租界的預備租界不得賣與別國。雖然比利時商人在天津大量興辦工業與交通運輸業,但大多不願意地前往比租界[23]。而天津比租界當局曾先後於1915年、1916年和1921年借老西開事件、海河加寬等事由藉機企圖擴張區域,但均因中國居民的強烈反對和抵制而作罷[5]。

Remove ads

租界的空間演變

天津租界的劃定大致分為三個階段:1860年第二次鴉片戰爭之後,英、美、法三國率先協迫清政府,劃天津城南紫竹林一帶為租界[24];1894年中日甲午戰爭之後,德、日兩國也要求與其他國家同等待遇,在天津劃地設立租界;1900年八國聯軍入侵天津之後,俄、意、奧三國則以其占領之地區劃為租界,比利時未出兵參戰,但乘機占據了一塊土地闢為租界[5]。

第二次鴉片戰爭的後期,英法聯軍攻占天津,兵臨北京城下。1860年10月24日,清政府被迫與英國簽訂了《北京條約》作為《天津條約》開闢通商口岸等的續增條約。條約第四款規定:「續增條約畫押之日,大清大皇帝允以天津郡城海口作為通商之埠,凡有英民人等至此居住貿易,均照經准各條所開各口章程,比例劃一無別。」在這一城下之盟中,天津被增列為通商口岸,[25]該條約雖未規定設立租界,但成為日後英國在天津強劃租界的依據[26]。

1860年12月4日,英國駐華公使卜魯斯向恭親王奕訢遞交照會,寫道「意將津地一區,代國永租」,作為領事官署和商民的住房及棧房之用。[27]隨後,他又照會直隸總督恆福,轉飭天津地方官府,要求在天津劃出英租界。12月17日,清政府允許了英國公使卜魯斯設立英租界的要求,是西方國家在天津設立的第一個租界——天津英租界。[15]

1861年春天,法國參贊哥士耆趕往天津實地勘察界定天津法租界的界址。6月2日,三口通商大臣崇厚與其訂立《天津紫竹林法國租地條款》。天津法租界位於天津城南的紫竹林一帶,南接英租界,西近海大道,東和北兩面傍海河,面積為439畝[10]。

清政府為了顯示不歧視美國駐天津領事,在1862年或稍後,也有意讓美國在天津建立一個專管租界,發給美國領事一份租契。[13]然而,美國駐華公使蒲安臣極力反對租界制度,且當時來華美國商人屈指可數,因此美國在若干年後才對該地作了短暫的行政管理[28]。

1895年,原先在中國尚未辟有租界的德國也開始動作。在遼東半島尚未交還中國之時,德國駐華公使紳珂根據本國政府的指令,向總理衙門提交照會,要求在天津開闢專管租界,以擴展德國在當地的商務[29]。同時,德國外交大臣也向中國駐德國公使許景澄提交「租界節略」,其中聲稱,「中國通商口岸之友英國租界,或間有法國租界,已多年矣」。「在中國之德商,因無本國租界,未免散居在他國租界內,幾作英法寓客,所以德國商務相涉諸人,日夕盼自有本國租界也」[30]。因此,德國「應在相宜口岸商劃租界」。[31]清政府隨即迅速同意了德國劃分租界的要求。在天津,由直隸總督王文韶飭派的天津道任之驊和津海關道李岷琛與德國駐天津領事司艮德於同年10月30日簽訂《天津租界合同》(《天津條約港租界協定》)。根據合同規定,天津德租界東臨海河,北接原來的美租界,西至大沽路東,南接小劉莊,面積為1034畝[5]。

1900年6月,大批俄軍進入天津地區,在紫竹林租界內與義和團及清軍激戰。6月17日起,俄軍、義和團與清軍為爭奪海河北岸的天津老龍頭火車站而的血戰升級[32]。7月下旬,八國聯軍占領天津後,俄軍就搶占包括老龍頭火車站在內與紫竹林租界隔海河相望的大片土地。接着俄國軍隊曾在天津車站附近抵抗義和團及中國軍隊的攻擊,保衛了外國的租界,並因而作出了犧牲。因此,俄國政府對海河對岸老龍頭火車站以及向海河下游越兩英里的一片土地保留絕對的主權[33]。此事,趕到北京來與列強議和的李鴻章正在繼續推行聯絡俄國的方針。在格爾思正式提出開闢天津俄租界的要求後,李鴻章就奏請朝廷允許俄國的要求:「臣查各國在天津均有租界,俄商獨無,論理本覺偏枯。今既來就範圍,以禮乞請,自應允許,使彼心向我益堅」。[34][35]

1906年10月19日,總署大臣敬信等便與林董訂立《公立文憑》4款[36]。其中第一款規定,在中國添設的通商口岸中,「專為日本商民妥定租界,其管理道路以及稽查地面之權,專屬該國領事」第3款,日本允許中國酌量向機器製造的貨物抽稅,以換取中國允許日本在天津等處設立專管租界[37]。

由於租界所在的地區日漸發展繁榮,對外租售租界土地或開發房產可獲得財富,多個國家的租界尋求擴張租界面積。英租界因開闢早、發展繁榮,因此其擴張最為積極和成功。1897年3月31日,天津英租界向西擴展到牆子河,「擴充界」面積達有1,630畝。1902年10月23日,面積131畝的天津美租界併入,成為天津英租界的「南擴充界」。1903年1月14日,天津英租界再度向牆子河以西擴展了3,928畝,稱為「推廣界」[5]。1900年,天津法租界向西擴展到牆子河,使該租界面積擴展了4倍,達到2,360畝[5]。1916年,法租界向老西開擴張的行動引發天津市民的強烈抗議,發生了老西開事件。此後,法國希望由英國調停,中國政府沒有正式接受,中法雙方也未達成任何協議,老西開地區則長期維持中法共管局面。1931年,日本人在天津發動便衣隊暴動後,法租界基本上控制了老西開地區,但是並未正式併入法租界,而是屬於法租界的界外侵占區[5] 。1903年,天津日租界在正式開發時,進行了擴展,共有2,150畝[5]。

天津比利時租界曾多次謀求擴張。1915年,天津比租界當局酬賄其占據一半土地的大直沽鄉的鄉長長,企圖把大直沽村未被侵占的另一半土地也劃入比租界,但遭到當地農民的制止[5]。1916年,比利時領事乘老西開事件之機,藉口維持該國租界的治安秩序,派巡捕在大直沽村全村各街口設崗,企圖藉機占領該村,遭到當地居民聯合驅逐[5]。比利時領事懾於群眾聲勢,被迫撤崗。1921年,比國領事又以海河加寬為由,要求比租界的地域向外延伸33米,並擅自派工部局翻譯靳雲波到居民區撒白灰劃線,作為占地拆房的標誌,遭到居民暴力反制並驅離。故比租界三次企圖擴張的舉措均以失敗告終[5]。

由於在第一次世界大戰中,中國對德奧宣戰,得以收回天津德奧兩國租界。1917年3月14日,北洋政府宣布與德國斷交,並收回德國在華的一切特權。3月16日,天津警察廳長和天津交涉員等也率領300名軍警進入天津德租界,接受了該租界的行政管理權[5]。由於荷蘭在第一次世界大戰中任採取中立立場,在中德絕交時德國委託荷蘭駐華公使代為保護德國的在華利益,荷蘭便向北洋政府提出由荷蘭代管天津德租界的要求,遭到北洋政府的拒絕。3月28日,北洋政府內務部頒布《管理津漢德國租界暫行章程》,規定接收後的天津德租界改為特別區,設立臨時管理局以管理區內的警察及一切行政事宜,天津德租界被收編為天津第一特別行政區。[38][15]

1919年9月10日,中國代表簽署協約國與奧地利共和國的《聖日耳曼條約》,其中115條和116條對於中國收回天津奧租界事宜作了與收回天津德租界相同的規定,奧租界被收編為天津第二特別行政區。[15]

在1920至1930年代初,中國政府先後接收了天津俄租界和天津比租界。這兩個租界位於海河以東,不甚發達,比租界還面臨財政危機。1927年初,比利時表示願意將天津比租界交還中國。南京國民政府成立後,通過外交談判,得以在1929年兩國簽訂了交還天津比租界的約章,1931年正式舉行交接天津比租界的典禮,改為天津第四特別行政區[5]。

從1931年到1941年的十年中,天津還保留有英、法、日、意四國租界。1937年中日戰爭爆發後,英、法租界成為中立的「孤島」。1941年12月8日,太平洋戰爭爆發的當日,日軍進駐天津英租界。1942年2月18日,日本宣布將天津英租界移交給汪精衛政權。3月29日,舉行了移交儀式。1943年2月23日,法國維希政府宣布,同意放棄在華租界。5月18日,汪精衛政權接收法國專管租界委員會委員夏奇峰等與法國代表團全權代表柏斯頌等訂立《天津、漢口、沙面法國專管租界交還實施細目條款》及《附屬了解事項》,其中規定將於6月5日移交汪精衛政府。[39]

1943年8月,意大利王國於8月8日向同盟國正式投降,與日本的關係由盟國變為敵國。因此,駐紮天津的日軍立即封鎖了天津意租界,並於9月10日協助汪精衛政權天津政府強行接收管理意租界[40]。

1945年,國民政府在對日戰爭中取得勝利後,宣布正式收回天津英、法租界。至此,天津的九國租界全部收回[5]。

租界的治理

租界在管理上,一方面當地的部分行政、司法等主權主要由外國領事及選舉的董事會、工部局或居留民團行使,妨害了清政府的主權[41]。另一方面,各租界的建立令中國局部地區擺脫了在當時腐敗不堪的皇權專制獨裁與封建官僚制度,初步實現了資本主義的文明市政建構和有效管理,為現代化社會奠定了物質文明的基礎[42]。

天津各國租界設立之初,自治的行政管理體系尚未形成,行政管理一般由各國駐天津的領事館直接管轄[41]。待到租界裡的僑民逐漸增多,遂將西方的城市自治制度改良移植引入租界,陸續宣布租界為「自治區域」,把租界裡的行政管理權全部或部分移交給本國的僑民或租界內的居民,各國租界便先後建立起了各自的行政機構[5]。1862年,天津英租界率先在租界裡建立起董事會,也稱納稅會,接着法、德、俄、意、比、奧各租界亦分別設立了董事會,日租界則設立了居留民團[5]。租界董事會大都是由本國駐津領事館召集的選舉人大會選舉產生。對於選舉人的資格,各租界也有具體的規定,一般需具有一定的資產和社會聲望[5],如莊樂峰在被推選為英租界華人董事時已是有社會聲望的實業家[43]。

2015年拍攝的法國公議局舊址,是天津市文化廣播影視管理局和天津市文物局的駐地

董事會下設的執行機構,除法租界名為公議局,其他租界均名為工部局。但日租界體制較為封閉,執行機構名為租界局,後來又改名為居留民團事務所[44]。工部局下設若干執行機構,分別掌管某一方面的市政管理,使工部局具有租界政府的職能[5]。由於各租界行政機構的設置和權限,大都是以本國政府或駐華公使批准的組織章程、條例為依據的,因此在一定程度上反映了各國政治制度的不同特色。具有代表性的是天津英租界的選舉人大會年會,由英國領事召集並任大會主席,但領事很少干預租界的日常行政,使英租界的僑民具有了較大的自治權[5]。而另一具有代表性的是天津法租界,行政權力由法國領事直接掌握,董事會的任何決議需經領事明令公布方能生效,領事還有權停止或解散董事會,但領事無權任命公議局局長,局長由法國外交部直接任命並由該局長直接指揮租界的警察。日租界的行政機構自成體系,德、俄、意、比、奧各國租界的行政管理或接近於英租界的體制,或接近於法租界的體制[5]。

天津各國租界當局在租界內相繼設立了不受中國法律約束的司法機構,一些租界自在劃定之日便在章程裡明確規定,租界的稽查權由本國領事管理,租界內設立之巡捕房管理界內一切警察事宜[41]。有的租界在章程雖無司法方面的明文規定,但援引不平等條約中有片面的最惠國待遇條款而擁有司法權和警察權[5]。

天津各國租界的警政系統比較完備,其中英租界的警察人數最多、組織最嚴密。1926年時,隸屬於英租界工部局警務處的警察達300餘人。天津法租界設有兩個警察所,轄巡捕280人。日租界的警察直接受日本領事管轄,有警察和巡捕200餘人。天津意租界雖然居民不多,但也設有警察局,警察最多時也有100多人。即便是尚未開發的比租界,也設有巡崗5處,巡長、副巡長、巡捕共18人。租界的警察部門一般兼理消防工作,並有配備在當時先進的消防設備專業或志願的消防隊伍,其中以英、法、日三國租界的消防人員最多,規制也較嚴密[5]。

天津各國租界在設立之初並無駐紮軍隊的權力。雖然第二次鴉片戰爭之後,一時未能撤退淨盡的英法軍隊,曾協助過清軍防衛天津、阻止捻軍進襲,但仍未能正式獲得駐軍之權[5]。外國軍隊正式駐防天津租界始於義和團運動之後,1901年,清政府與德、奧、比、西、美、法、英、意、日、荷、俄等十一個國家簽訂了《辛丑條約》,其中第九款規定,允許外國軍隊駐紮從北京到山海關的12個主要地區,成為日後各國租界駐紮軍隊的法理依據[45]。1900年7月14日,英、俄、德、法、美、日、意、奧八國軍隊攻破天津城,隨即成立了由英、俄、日三方人員組成的臨時政府——暫行管理津郡城廂內外地方事務都統衙門,即天津都統衙門[5]。1902年8月15日,八國聯軍同意將天津交還清政府,但「天津城二十華里內不准駐紮中國軍隊」,致使天津周邊僅有外國軍隊駐守[5]。

德國軍隊在正式進駐天津德租界之前,曾侵占北洋大學初創時期的校址,致使北洋大學後來遷往西沽辦學[46]。多位知名軍官曾在天津的租界駐軍任職,如馬歇爾計劃的提出者喬治·卡特萊特·馬歇爾、盟軍中國戰區參謀長約瑟夫·史迪威均曾在美軍駐天津第十五步兵團任職[47]。

經濟

天津曾是中國近代北方最大的商貿城市和金融中心,而洋行以及金融業的載體銀行業與保險業的聚集地則位於租界內,主要集中於英法租界[5]。

隨着天津開埠和九國租界的相繼設立,外國商人以天津為進入中國華北、東北和西北市場的樞紐,在中國採購農副土特產品,由天津口岸銷到國外;同時從國引進外機器、軍火甚至鴉片,通過天津推銷往中國市場,使得天津的對外貿易逐漸興盛起來,所以專門經營進出口貿易的外國商行逐漸增多。雖然部分商行並非專門經營進出口業務,但在當時商行都被統稱為洋行[5]。天津開埠之初,租界的建設還沒有展開,洋行多設於天津的傳統商業區——天后宮一帶的宮南大街和宮北大街[5]。

天津設立最早的洋行多為英國商人經營,英商洋行經營範圍廣泛,從機器、軍火到鴉片均在經營範圍,甚至包括誘騙和販賣華工,因此英商洋行的經濟勢力最強,特別是在進出口貿易方面,長時間處於主導地位。英商的怡和洋行、太古洋行實力最為雄厚,在天津租界的河壩設有專門的碼頭和倉庫,壟斷了天津的航運業,控制了中國東部沿海的運輸線和多條遠洋航線[5]。而天津租界內的法商洋行雖然數量不及英商洋行,但多專營鐵路器材和高檔奢侈品,後期一度壟斷了中國北方的奢侈品市場。截至1867年,天津已有洋行17家,其中英商9家,俄商4家,德商2家,美商1家,意商1家[5]。1870年,天津教案發生後,外國人及洋行紛紛從天津城廂遷入租界[5]。

天津的租界是銀行業的集中地。 1882年,第一家外資銀行——英國滙豐銀行天津分行開業[5]。隨後,1895年英國麥加利銀行天津分行,1896年俄國華俄道勝銀行天津分行,1897年德國德華銀行天津分行,1899年日本橫濱正金銀行天津分行,以及法國的東方匯理銀行天津分行及中法工商銀行天津分行、美國花旗銀行天津分行、意大利華義銀行天津總行、比利時華比銀行天津分行等外資銀行在天津租界相繼開業[5]。

除外資銀行,由於天津租界內相對穩定的商業環境,華資銀行也在天津租界內聚集。1935年,天津共有中國資本銀行29家,其中最著名的是北四行:即1915年成立的鹽業銀行天津分行、1917年成立的金城銀行天津總行、1918年成立的大陸銀行天津總行和1922年開業的中南銀行天津分行,這四家銀行中,除大陸銀行外,其餘三家銀行的總行都設在天津,其中金城銀行是「北四行」的重要支柱。在1921年2月7日天津創設了當時中國最早的證券交易所——天津證券花紗糧食皮毛交易所。1940年代,解放北路上設有49家國內外銀行;有270多家國內外保險機構和1家證券交易所,是當時中國北方的金融中心[5]。

租界是天津近代工業的發祥地,但最初開辦的企業大多是服務於各大洋行配套負包裝業工廠以及服務各大傳媒的印刷業工廠,另一些是為天津英租界居民服務的供水供電企業[5]。1874年5月,英商集資成立了大沽駁船公司,是天津最早經營的近代企業[48]。1889年9月,大沽駁船公司改組為股份有限公司[49]。甲午戰爭之後,各國援引《馬關條約》有權在中國經營工藝製造後,外商開始大規模在天津租界興辦工業[5]。

與外資工業相比,天津租界裡的華資工業最早出現於1870年代末,多為洋務運動的官僚投資,涉及工業門類廣泛,其中包括麵粉、機器修配、織呢等工業。1920年代,地毯、毛紡等華資工業在租界的興起,但與外資工業相比並不占據優勢地位[5]。

隨着租界的陸續開闢和華界的時局動盪,商業中心逐漸從天津傳統的商業區舊城北門外和東門外一帶逐漸向租界轉移。金銀店、綢布店等逐漸遷入日租界。1939年8至10月,天津地區遭遇暴雨洪澇災害,意租界因地勢較高的有利條件,受影響較小。因此聚集了棉布投機商人並很快形成了天津棉布交易中心,1939年至1940年,從事棉布投機生意的貨棧有36家[5]。

隨着租界商業的發展,反映商人意願、動向的商會、公會逐漸出現。1887年,怡和洋行等在天津英租界內組建了代表外國商人的商會團體——天津商會,又稱天津總商會[5]。

天津租界的餐飲、服務業的繁榮程度在當時中國各大城市中是罕見的。天津租界的餐飲、服務業主要集中於海河南岸的英、法、日、德租界。早期的餐飲、服務業多集中於英租界,早在1890年代,已有彌納客店、施磨斯客店、蘭士顛茶點店等西餐廳出現。到了1900年代後,法租界和日租界逐漸繁榮,餐飲、服務業也開始向法租界和日租界轉移。1930年代,法租界已成為天津的餐飲服務業中心。梨棧大街和福煦將軍路(今濱江道)一帶,除了商場、商店、旅館外,影劇院、飯館、舞廳和浴池近60家,達到了飽和的程度[5]。

1901年,起士林西餐廳由服兵役到天津租界的德皇威廉二世的官庭麵點師阿爾伯特·起士林創辦,曾出現在其常客、作家張愛玲的筆下[50],至今仍是天津主營德式西餐的「老字號」[51]。

規劃與建築

1861年,天津英租界劃定後,英國工兵上尉查理·喬治·戈登對英租界進行了初步的勘定和規劃,規劃採用方格路網劃分地塊,將道路和地塊編號,按照規劃組織建設並在海河沿岸規劃設置貨棧及碼頭,在主幹道路兩側規劃設置行政機構、金融機構及領事館等。戈登的規劃方案以有利於租界快速發展為導向,雖然較為粗糙,但側重土地的租售[52]。

1897年,海河工程管理委員會成立,由各租界工部局與天津當局共管,是中國近代第一家專業疏浚河流航道和水利工程的機構,1902年更名為海河工程局[53]。海河工程局以現代化水利治理技術治理海河並將海河疏浚的泥土吹填到租界深坑中,使租界內荒蕪的沼澤地轉化為可開發利用的土地,極大的促進了天津租界及華界加速城市規劃建設的進程[53]。

1903年1月14日,天津英租界再度向牆子河以西擴展了3,928畝,稱為推廣界,是東亞規模最大和最完整集中、最早系統規劃、最接近田園城市理念的現代花園郊區傑出案例[54]。

與英租界等相對專業的規劃相比,天津意租界在建立之初則顯得不夠重視。1902年,天津意租界建立時,從海軍陸戰隊中選了一名無城市設計管理經驗的中尉全權負責租界的開發,僅給予25,000元經費,但意租界憑藉優越的地理區位迅速發展成當時的高級居住區[55]。由於當時意租界工部局規定租界內沿街建築物的立面不許雷同,使得意租界內建築式樣極為豐富,有意大利古典式、羅曼式、托斯卡納地區等多種風格,成為亞洲唯一一處具有意大利風格的大型建築群[19]。

由於九國租界的建設與發展帶來了西方近代文化的湧入,租界的開發與西式建築的相繼落成,衝擊了中國傳統建築體系,打破了天津原有的中國北方傳統建築城市風貌[7]。租界內的天津工商學院及位於西沽的北洋大學在近代較早開展建築及土木教育,使得外籍建築師同時在此任教並擔任建築師在租界內執業,也使得天津較早培養了本土的建築設計師[56]。天津租界內的一些建築在外立面材料的運用上借鑑了天津地域文化及地域色彩,因此西洋建築風格中融入了天津傳統元素[57]。因而位於天津租界內的建築呈現出前所未有的多樣性、豐富性和複雜性[57]。

天津大學建築學院荊其敏教授認為,從時間發展與風格式樣分析,天津的租界建築大致可分為:中古復興式時期風格、古典主義及折衷主義時期風格、摩登建築時期的風格三個階段[58]。

第一階段,1860年至1919年時期的建築呈現出中古復興式時期的風格。早期階段的建築活動主要是教堂、領事館、住宅等,如1916年在法租界建設的西開教堂具有羅曼式建築風格,1907年在德租界建設的德國領事館則具有日耳曼民居的建築特徵[58]。

第二階段,1919年至1930年時期的建築呈現出古典主義、折衷主義時期的風格。1919年前後,北洋軍閥、前清遺老和西方各國加強在天津的投資興辦實業和房產。大型銀行、洋行、商場、旅館及娛樂建築、高級花園住宅隨之相繼出現。大部分銀行集中在英、法租界的中街上,採用西洋古典柱式形式,如建於1924年景明工程司設計的英國麥加利銀行,主入口立面是六根兩層樓高的愛奧尼柱,形成開敞柱廊,是典型的古典主義風格建築。商業旅館建築集中在法租界勸業場一帶,如惠中飯店等,較多採用折衷主義手法,如勸業場是古典復興式的檐口及裝飾,但門窗式樣卻比較活潑[58]。

第三階段,1930年-1945年時期呈現出摩登(現代主義)建築時期的風格,作為新建築材料的鋼筋混凝土在這一時期得到推廣,建築思潮上也趨向探新,建築外形上趨向簡潔、以資深為美、講究建築比例[59]。1930年以後,由於受歐美摩登運動的影響,建築師逐漸拋棄了古典式折衷的設計手法和多餘的裝飾,代之以簡潔、自由、富有體積感與雕塑感的現代主義設計手法。這時期的代表性建築有法商永和工程司穆樂和赫琴設計利華大樓、渤海大樓和樂利建築工程公司設計的中國大戲院等。目前,關於天津租界建築的研究已經引起建築界廣泛的關注[58]。

市政

各國在天津的租界陸續設立後,為了便於寓居天津的外籍僑民生活,各租界當局都進行了大規模的公用事業和設施的建設,如供水、供電、郵政、交通以及租界花園等[5]。由於天津租界的管理,使天津較早地接受了西方城市的管理模式,尤其是在公共環境衛生管理方面走在了前列,如市容環境衛生、市政設施及建築物環境衛生、飲食業、疫病防控和死亡呈報等方面的管理制度,都是西方先進管理模式在中國的移植[60]。天津租界的市政建設促進了晚清乃至民國時期市政建設和管理體系的設立與發展。此後,由於民族實業家及外商不斷投資市政和公用事業,使天津自來水、電燈、郵政事業等相繼得到發展。這些公用設施的創辦以及相應的管理,對天津城市的發展變化產生了推動作用,為天津形成近代化的城市提供了基本條件[61]。

天津租界自開闢之後,乾淨整潔、秩序井然的租界不僅促進了天津老城的城市建設、道路改造,其獨特的風格還起到了良好的示範作用,並在改造後的城市形態上對於天津的城市發展影響至今[5]。到了19世紀後期,各國租界的工部局都陸續設立了管理電務、水道、衛生等部門,曾與其他中國城市類似的天津,城市風貌開始出現了顯著的改變。1888年11月3日的《中國時報》曾這樣報道天津,「一度遍地皆是深溝、大洞、臭水溝的使人噁心的可恨的道路被剷平、拉直、鋪平、加寬。並且裝了路燈,使人畜都感到舒服,與此同時,城壕裡的好幾個世紀以來積聚的垃圾也清除掉了。」[62] 日本作家谷崎潤一郎1918年來過天津並被當時天津獨特的城市空間與都市文化所感染,曾在其小說中寫道:「走在天津城裡最氣派、最整潔、最美麗的街區,令人仿佛來到了歐洲的都會。」[63]

1901年,臨時政府天津都統衙門批准了中外商人開辦天津最早的自來水系統[5]。1903年3月2日,天津市濟安自來水公司舉行供水典禮,最先給天津老城的4個城門地區及東北角、西北角供水後,逐漸供應城廂內外和海河沿岸租界區[5]。經營年限到期後,天津英租界工部局接收該公司,並擴大了規模和供水範圍。據大公報1903年8月5日的報道,當年天津老城傳染病發病率大為下降,因居民多半飲用自來水之故[64]。但自來水難以供給全部用水,因此租界內也開鑿了多處深井供水[5]。

1905年,德租界發電所建立,開始在主要街道上安裝路燈,尤其是在威廉街一段,路中央樹立裝有2盞50瓦的白熾燈的鐵製燈杆。德國工部局於1908年建立電燈公司,該公司能提供200千瓦的直流電。1917年,中國政府收回德租界的同時,也一併收回了該發電廠,由區公署水電股管理,成為天津地區最早的自營電業[65]。

由於近代租界的設立,天津公路交通建設起步較早。1904年4月26日,比利時世昌洋行獲准在天津投資經營的最早運營的公共交通公司天津電車電燈股份有限公司,該公司總部設在比利時,天津辦事處設在當時的意租界內,該公司投資興建了天津也是中國第一條有軌電車公交線路[66]。1914年,意大利駐天津領事費洛梯上尉與艾克森美孚合作,將天津意租界的伊曼紐爾三世路(今建國路)建成天津第一條柏油路[67]。此後,各個租界進行吹泥墊地,疏浚了海河航道,又用泥沙填平租界中的沼澤,從而使天津的道路建設有了較大發展。1920年代,天津法租界法國公議局主持修建開始在老龍頭橋上游修建了寬19.5米、限載20噸的雙葉立轉開啟橋跨——萬國橋,因此法國人修建並溝通法租界與老龍頭火車站,因此也曾叫「法國橋」[59]。

教育

在教會和租界內華人精英的影響與參與下,天津近代教育呈現出蓬勃發展的態勢。早期設立於租界的公立學校,多數為洋務運動期間由中國官府籌辦的專門學堂,但由於時局變遷,許多學堂難以持續。教會及華人精英構成了天津租界內的兩大教育主體,相較於洋務派開設的以軍事、科技和醫學為主的學堂,教會及華人自辦的教育事業更具普及性與文化內涵。在此背景下,天津近代教育成果顯著,袁世凱曾評價當時天津「學堂林立,成效昭然,洵為通商各屬之冠,中外士庶,靡不稱讚」[68]。

教會創辦的女子學堂是天津最早開展的女子教育機構,教員多為能夠使用漢語的洋人,而表現優異的中國女學員則有機會赴海外留學。1911年,北洋女師範學堂狀元及畢業生汪芸在天津英租界創辦天津第一所女子小學——天津私立競存女子學校,該校為今和平區岳陽道小學的前身[69]。

為使租界內普通華人能夠真正接受教育而不受教會影響,在天津英租界華人納稅會董事莊樂峰先生的倡議下,提取英租界華人納稅款的18%創辦了面向華人的天津公學[43],後以「光耀中華」為宗旨更名為耀華學校[70]。在戰亂時期,由於校址位於英租界而得以倖存,耀華學校時任校長趙天麟主動開設「特班」,接收南開中學及其他因戰亂而失學的師生[71]。

教會在傳教的同時,也設立由教會資助的學校。如美國基督教青年會設立成美學館,美國公理會設立女童書房、中西書院;法國天主教會設立天津工商學院、聖功女校、聖路易學堂等;英國倫敦會設立新學書院等[5]。

1902年,英國倫敦會利用中英庚子賠款資助建立的新學書院曾開辦高等教育,但於1930年備案時降格為專辦中學教育。1921年1月14日,羅馬教廷正式批准法國天主教耶穌會在天津辦學,後天津工商學院選址於華界與英租界、德租界交匯的清鳴台教會土地,是教會在天津創辦的高等院校之一,後升格並更名為津沽大學[72]。

抗日戰爭期間,天津工商學院憑藉隸屬於天主教會及法國政府的關係,沒有隨南開大學、北洋大學等平津高校內遷,得以繼續辦學,成為抗日戰爭時期少數在淪陷地區持續辦學的高校之一[73]。

租界內的工商企業亦為天津高等教育提供實驗條件。例如,總部設在天津意租界的天津電車電燈公司為南開大學提供電氣實驗設施[74],英法租界的各大銀行則為天津工商學院學生提供實習機會[75]。

社會

天津的九國租界為各國僑民的在中國聚居地。英國陸軍少將、蘇丹總督查理·喬治·戈登是劃定天津英租界界限和道路規劃的主要參與者,英租界工部局駐地大樓則因其貢獻而命名為戈登堂[76]。美國第31任總統赫伯特·胡佛曾因擔任墨林公司駐華代表而長居於天津英租界的利順德大飯店,並通過詐騙手段取得中國開灤煤礦的股權[77]。馬歇爾計劃的提出者喬治·卡特萊特·馬歇爾在1924年夏到1927年春末在美軍駐天津第十五步兵團任主任參謀並寓居於此,盟軍中國戰區參謀長約瑟夫·史迪威曾在美軍第十五步兵團任營長及參謀[47]。1902年出生於天津英租界的埃里克·利德爾奪得了1924年巴黎奧運會的400米跑金牌,是第一位在中國出生的奧運會金牌得主[78]。天津租界在歷史上還出現過三次猶太人移民潮,分別是1860年天津開埠伊始、俄國十月革命期間和第二次世界大戰期間,猶太人在天津租界內聚集形成了猶太人社區,還建立了猶太學校、猶太醫院、猶太會堂等[79],曾任中國全國政協常委的伊斯雷爾·愛潑斯坦便是1920年定居天津的波蘭裔猶太人[80]。

隨着中國的時局動盪、兵變不斷,天津租界因為治外法權等特殊地位,成為清末民初政界、商界名流寓居之地。清朝末代皇帝溥儀退位後曾寓居於天津日租界張園和靜園[81],末代慶親王載振及清朝宦官小德張等均在天津租界內購置房產、投資興業並寓居於此[82]。而中華民國的袁世凱、黎元洪、馮國璋、徐世昌、曹錕等5位總統,段祺瑞、顏惠慶、顧維鈞、高凌霨、龔心湛、靳雲鵬、潘復等7位總理,19位總長,7位省長,2位議長,19位督軍,2位巡閱使寓居於此[12]。1923年6月,黎元洪曾宣布將民國政府遷往天津,駐於天津英租界,並在當地發布總統指令和總統任命,設立議員招待所,使天津英租界一度成為民國大總統的駐地以及沒有內閣的政府所在地[15]。

1860年,天津租界開闢以後,英法美等國的教會組織陸續到天津建立教堂傳教。在天津租界內傳教的宗教有基督教、天主教、東正教、猶太教、神道教、日本佛教的多個宗派及天理教等[5]。

作為西方文化的主要載體與表現形式的基督教文化,雖然與天津本土文化有所衝突,但它卻客觀上促進了各民族的相互往來與相互依賴[83]。教會在傳教的同時,促進了天津教育、傳媒等方面的近代化。雖然教會參與教育事業的最初目的是為了培養親西方的青年,但客觀上也為中國培養了人才,推動了近代教育的發展。美國的基督教青年會對天津近代教育事業影響最大,不僅在天津開辦了「成美學館」等學校,專門接收士紳文人的子弟入學,還提出「接近中國文化人」的主張,即一方面通過北洋大學堂總教習、美國傳教士丁家立在學生中進行「感化」活動;同時,又深入那些仰慕西學並有一定社會地位的知識分子中進行傳教。包括張伯苓等在內的有社會影響的知識分子都加入了基督教,極大地增強了基督教的社會影響力。到第一次世界大戰前,天津幾乎每所中學都有基督教青年會的影響滲入[84]。

由於猶太移民不斷在天津租界內聚集,1905年,猶太教祭司吉利舍維奇在天津創立猶太宗教公會,並在天津英租界租賃房屋作為猶太教堂[5]。至1935年時,天津猶太移民數量達3,500人。1940年9月,天津猶太會堂在天津租界內落成[5]。

在租界的教會和華人推廣教育的同時,由洋人創辦的報刊雜誌也紛紛湧現。1886年11月6日,英籍德人德璀琳創辦了天津第一份報紙《中國時報》,最初為英文周刊,撰稿人多為如丁韙良、丁家立等精通中國文化的傳教士,最具特色的是其專門翻譯刊登中國的新聞、上諭以及「其它一些任何中國報紙都無法與之相比的消息」,在當時被稱為「遠東地區最好的報紙」[85]。

天津報業中最著名的兩份報紙是《大公報》和《益世報》,兩份報刊均有深厚的教會背景。《大公報》由天主教徒英斂之於1902年在法租界創辦,其宗旨是「開風氣,牖民智,挹彼歐西學術,啟我同胞聰明」,曾敦促政府推進經濟建設、重視經濟生活中發生的事件,為經濟發展出謀劃策,在推動中國現代化進程中起了輿論導向作用[86]。1923年起,《大公報》曾與南開大學經濟研究所合作主辦了學術專刊《大公報·統計周報》,此後先後更名為《大公報·經濟研究周刊》《大公報·經濟周刊》[87],曾發表有關中國經濟及世界經濟的研究性論文、實地調查報告、統計數據之分析及書評等,於1937年7月21日停刊[87]。而《益世報》則是由天主教天津教區副主教比利時人雷鳴遠於1915年創辦,這份報在傳播天主教教義的同時以「放世界眼光,謀人類幸福」為宗旨,曾提倡個人主義、抨擊國民黨一黨專制[88]。

到20世紀30年代,洋人在天津創辦的報紙達40餘種,其中絕大多數都有教會背景[89]。報刊雜誌在傳播新聞的同時,也起到了開民智的作用。19世紀末至20世界初,隨着社會各階層逐漸認識到開民智的重要性,供市民免費閱讀報紙、雜誌和書籍的閱報處大量出現[90]。到20世紀30年代初,天津有近30家中外通訊社,發行報紙30餘種,總發行量超過29萬份,本地發行達18.7萬份。如果按當時天津有閱讀能力的人計算,日均2.5人就擁有一份報紙。此外,還有多如牛毛的各種小報[91]。

從租界向外延伸的報刊事業的繁榮,使天津成為近代中國北方傳媒的中心,同時也對提升天津市民的文化素質起到了一定作用。報刊發行的興盛極大地推動了文學的發展。《大公報·文藝》、益世報·語林等報紙副刊,為當時居於天津的許多作家和文學青年提供了良好的創作平台。他們翻譯西方文學作品,同時進行原創創作,營造了一種「世界文學」的氛圍[92]。居住在天津意租界的劇作家曹禺創作的《雷雨》等作品,即以天津租界生活為背景。曾獲諾貝爾文學獎提名的日本小說家谷崎潤一郎在1918年造訪天津時,被當時獨特的城市空間與都市文化所感染,其小說《一個漂泊者的身影》便以天津法租界為背景[93]。

在文學想象上,天津租界的存在產生了長期影響。租界的發展改變了天津原有的城市定位、空間結構及古典詩意的景致。在涉及租界與華界、中與西、新與舊的文化關係時,天津作家的文學想象往往受制於政治民族主義,因此「外國人的天津」與「中國人的天津」未能實現真正的文化融合,從而在文學中形成了「兩個天津」的現象[94]。

租界的研究與遺存

租界研究是社會史研究中的一個重要分支,同時也是建築史研究的重要方向。英國布里斯托大學成立了「九國旗幟下的天津」跨國學術組織,主要致力於研究天津九國租界[95]。在本地學術機構中,南開大學歷史學院長期關注天津租界歷史研究,天津大學建築學院則對租界的形態演變、空間布局及建築風格保持持續研究[11][16][17]。天津大學還成立了天津大學中國文化遺產保護國際研究中心,將原天津租界內的文化遺產作為重點研究對象。此外,天津社會科學院也對天津租界進行了相關研究[60]。

1960年代,天津大學建築系盧繩教授編寫的《天津近代城市建築簡史》成為最早系統研究天津租界建築的學術著作之一。該書成書於唐山大地震之前,當時租界建築保存相對完整,對後續天津租界建築研究產生了重要影響[58]。1980年代,在日本豐田公司的資助下,中國近代建築史研究會與日本亞細亞近代建築史研究會合作編撰《中國近代建築總覽》,選定中國16個近代典型城市進行普查。其中,《中國近代建築總覽·天津篇》是唯一一本採用中日雙語、附有英文摘要並在日本出版發行的著作。該研究開展於1987至1988年,較為完整地記錄了1980年代末以原天津租界為主體的城市近代建築狀況[96]。

此外,西南大學文學院等高校在國家社會科學基金項目「民國城市的文學想象與民族國家觀念的建構研究」的支持下,研究了天津租界的發展對天津固有城市定位、空間結構及古典詩境的影響,並探討了文學想象中形成的「兩個天津」現象[94]。

天津近代各國租界中建設了各國國家的多個時代風格樣式的建築[7]。如同四合院之於北京,建設於租界內的小洋樓是天津近代建築的象徵[7]。在中國政府接收各國租界後,租界內的建築得到了不同程度的保留,使得如今的天津市中心城區的原租界區域依舊保留着百年前的道路格局和各式洋樓林立的建築風格[7]。

1991年,關於原天津意租界的保護和更新的課題得到了國家自然科學基金的支持[55]。1996年11月20日,天津利順德飯店舊址作為天津英租界的代表性建築最早被列入第四批全國文物保護單位[97]。隨後,天津勸業場大樓被列入第五批全國文保單位,原法租界鹽業銀行舊址、法國公議局舊址、原意租界梁啓超舊居被列入第六批全國文保單位,原意租界馬可·波羅廣場建築群、天津五大道近代建築群、天津工商學院主樓舊址被列入第七批全國文保單位[97]。特別是2013年馬可·波羅廣場建築群、天津五大道近代建築群被列入全國文物保護單位名錄,令上百座原租界內的建築得到中國對不可移動文物所核定的最高級別的保護。在作為文物保護單位進行保護的基礎上,天津市已經立法將包括原租界內無論是否被定為文物的古建築均陸續收編為天津市歷史風貌建築加以保護[98],並對舊街區重新整飭、修復成為異國風情區[99]。

1976年的唐山大地震是對天津租界建築遺存造成的最大規模不可抗力破壞事件,原天津英租界工部局戈登堂等標誌性建築在此次地震中部分損毀[76],合眾會堂等建築則遭到嚴重破壞並被拆除[59]。

儘管《中華人民共和國文物保護法》以及《天津市歷史風貌建築保護條例》等法規在制度上對原租界內的文物和歷史風貌建築進行了保護,但建築遺存仍時有遭到破壞的事件發生。2002年,天津粵唯鮮文化產業投資集團總裁張連志購買了黃榮良故居並對其外部進行了大規模改造,擅自貼上瓷片。雖然該建築已被列入天津市歷史風貌建築名錄,但仍未能阻止其破壞行為[100]。

2008年5月起,在修建津灣廣場過程中,原已於2006年列入全國重點文物保護單位的鹽業銀行舊址的鑄鐵圍欄、燈柱等附屬文物以及原農機公司大樓被整體拆除,其文物整體事實上已遭破壞,並引發民眾舉報。直至2008年8月6日,國家文物局向天津市人民政府辦公廳發出《關於請督促處理全國重點文物保護單位鹽業銀行舊址遭破壞事件的函》,責令恢復原狀[101]。

相比之下,天津市歷史風貌建築的保護力度難以與文物保護相匹配,因事故或工程施工而被破壞的風貌建築仍難以追究責任。例如,2009年9月23日,因天津地鐵三號線建設而倒塌的DD飯店大樓即為一例[102]。

1999年,天津市決定與意大利合作開發天津意大利租界,建設中國·天津海河意式風情區[103]。2002年10月,天津市政府提出實施海河綜合開發建設,對海河兩岸的原租界地區進行修復與開發[104]。為推進項目,天津市政府出資成立天津市海河風貌建設發展有限公司,對原天津意租界、奧租界等歷史街區進行拆遷、修復及開發[19]。開發過程中,依據原租界建築風格分別命名為「天津意式風情區」「天津奧式風情區」等,其中意式風情區又稱「新·意街」。新意街一期工程於2005年完成修繕並引入招商項目,2008年開始對外接待遊客。經過第三期修繕工程,新意街已被評為中國國家4A級旅遊景區[105]。

2010年3月起,天津市在原天津英租界以解放北路為核心,對泰安道及周邊歷史街區進行修繕和配套建築建設,形成泰安道英式風情區,工程於2011年完成並投入使用[106]。

2013年,先農大院經過長達7年的整理和修繕,對外開放為餐飲街區及公共藝術廣場[107]。此外,原德租界、法租界等歷史街區也陸續得到開發,成為天津市具有代表性的旅遊資源[99]。

天津租界的建築和街區由於長期得到保護和修繕,保存狀態良好,逐漸成為眾多導演和影視作品的取景首選地。導演黃建新曾表示,天津的租界「建築保存得很完整……非常有特色,甚至比上海的還要豐富、還要完整。」天津意租界、英租界和法租界等區域因其歷史風貌和街區格局獨具特色,被廣泛用於電影和電視劇拍攝。例如,《梅蘭芳》《非常完美》《建國大業》《風聲》《重返20歲》等影片均選擇在原天津租界內取景,以營造特定的歷史氛圍和城市質感[108]。

不僅電影,紀錄片也將天津租界作為重要拍攝對象。2014年10月6日,中央電視台紀錄片頻道首播的紀錄片《五大道》,以天津英租界擴展區域(今五大道)為載體,通過影像記錄和呈現天津租界的歷史風貌、街區布局及文化底蘊[109]。

相關著作

- O.D.Rasmussen(雷穆森). Tientsin:An Illustrated Outline History. 天津: 天津印字館. 1925 (英語).

- O.D.Rasmussen(雷穆森). 天津租界史. 許逸凡、趙地翻譯,劉海岩校訂. 天津: 天津人民出版社. 2008. ISBN 9787201060880 (中文).

- 天津市檔案館. 近代天津租界档案史料选编. 天津: 天津人民出版社. 2022. ISBN 9787201121420.

- 天津市檔案館. 天津英租界工部局史料选编. 天津: 天津古籍出版社. 2013. ISBN 9787552800678.

- 天津市檔案館,南開大學分校檔案系. 天津租界档案选编. 天津: 天津人民出版社. 1992-04. ISBN 7201005448.

相關條目

參考來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads