热门问题

时间线

聊天

视角

吠陀文化

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

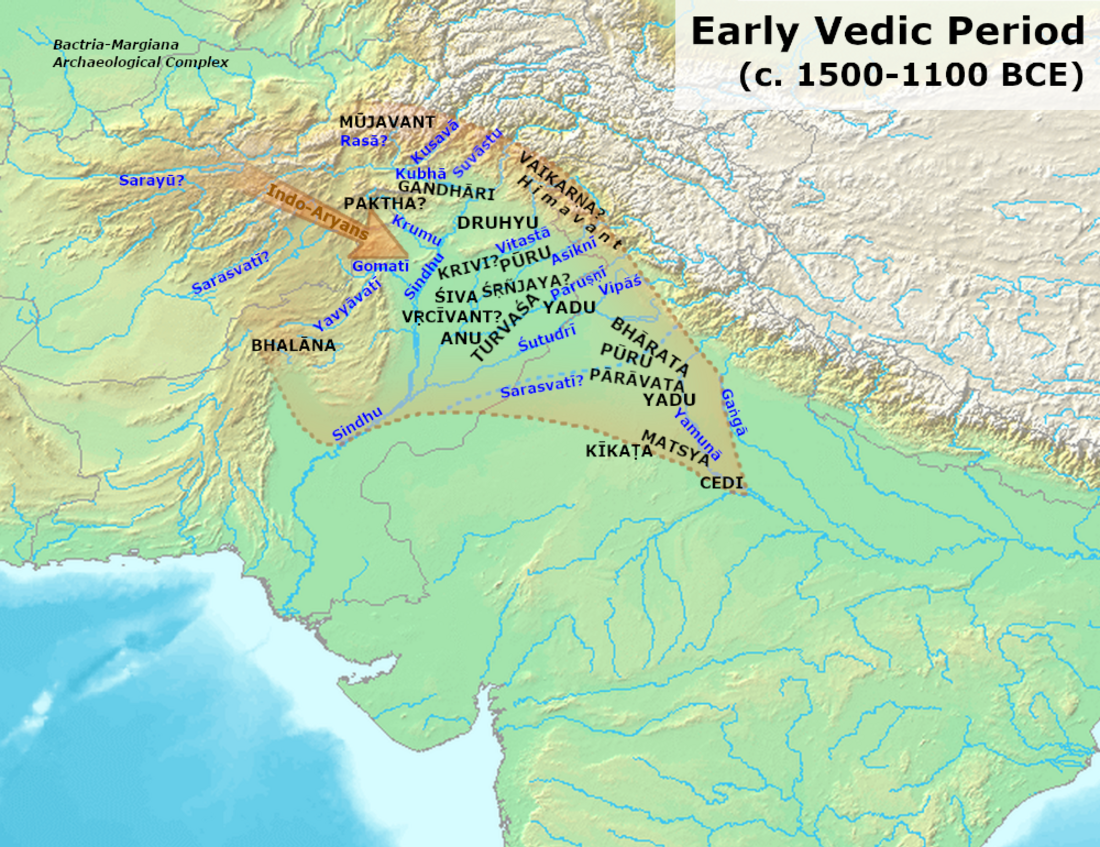

吠陀時期(英語:Vedic period),又稱吠陀時代(英語:Vedic age),約存在公元前1500年至公元前500年之間。是印度次大陸青銅時代晚期和印度次大陸鐵器時代早期之間的一段時期,當時的文獻,包括《吠陀經》(約完成於公元前1500年至公元前900年之間),皆在印度次大陸的北部所創作。這個時期介於印度河流域文明城市化化結束,與約公元前600年在印度-恆河平原中部開始的第二次城市化之間。《吠陀經》是種禮拜儀式文本,是婆羅門宗教思想的基礎(參見史上吠陀宗教),而此思想是在數個吠陀部落組成的俱盧王國中發展而來。《吠陀經》中所列的此時期生活細節被認為為具有歷史真實性,[1][note 1]並構成足以理解該時期的主要史料。這些文獻與相應的考古記錄一起,使印歐-雅利安人和吠陀文化的演變得以被追溯,且得以推斷。[2]

《吠陀經》是由早期遷徙至印度次大陸西北地區的古印度-雅利安語支使用者,以極高的精確度創作,[note 2]並經由口頭傳承下來。吠陀社會採取的是父權制和父系制度。[note 3]早期的印歐-雅利安人是一個位於旁遮普地區中心的青銅時代晚期社會,其組織形式是部落,而非王國,並主要依靠遊牧生活為生。這種雅利安文化在大約於公元前1200年至1000年之間向東擴散到肥沃的恆河平原西部。鐵製工具出現之後,使得砍伐森林成為可能,促成人們更趨向定居的農耕生活方式。吠陀時期的後半段以城鎮、王國以及印度特有的複雜社會分層的出現為特徵,[2]同時俱盧王國也將正統的室羅多儀式法典化。[4][5]恆河平原中部在此期間由一種相關,但非吠陀的印歐-雅利安文化(即大摩揭陀國)所主導。吠陀時期結束後,有真正的城市和大型國家崛起(此時期被稱為印度列國時代),以及挑戰吠陀正統的沙門思潮(包括耆那教和佛教)的興起。[6]

在吠陀時期之中,具有影響力的社會階級的階層體系逐漸形成。吠陀宗教發展成婆羅門教,且吠陀傳統在公元紀元之初成為"印度教綜攝"(指的是在吠陀時期之後,介於公元前500年至公元300年之間出現,將多樣的印度文化與宗教傳統,融合為一個統一、包羅萬象,且無單一創始人的宗教)的主要組成部分。[7]

被認為與印歐-雅利安人物質文化階段相關的考古文化包括有:赭色陶器文化(OCP)、犍陀羅墓葬文化、黑紅陶器文化(BRW)以及彩繪灰陶文化(PGW)。[8]

Remove ads

歷史

早期的吠陀時期在歷史上被定為始於公元前兩千年的後半葉。[10]從歷史上看,印度河流域文明在約公元前1900年左右崩潰後,[11][12]印歐-雅利安人群體遷入印度西北部並開始在印度河流域北部定居。[13]這些印歐-雅利安人是一個子群體,他們在公元前兩千年中期之前從安德羅諾沃文化圈[14]與其他印歐-伊朗人部落中分化出來。[15][note 4]印歐-伊朗人起源於辛塔什塔文化,隨後產生安德羅諾沃文化圈。[14]印歐-雅利安人經由鄰近的巴克特里亞-馬爾吉亞納地區(即今日的阿富汗北部)遷徙到印度西北部,[16][note 5]隨後伊朗亞茲文化在約公元前1500年興起,並在約公元前800年出現遷徙進入伊朗的事件。

一些印度學者和考古學家反對印歐-雅利安人遷徙進入印度的觀點,並主張印歐-雅利安人的本土起源(參見雅利安人本土論)。[17][18]在他們的觀點中,"印度文明必須被視為一個不間斷的傳統,可追溯到最早的Sindhu-Sarasvati(即印度河)傳統時期(公元前7000年或8000年)"。[19]這個觀點在印度很流行,反映出印度人對印度歷史和宗教的看法,[20]但此印歐-雅利安人的純粹本土起源觀點,並不屬於學術主流。[note 6]

我們對於關於印歐-雅利安人的知識主要來自於《梨俱吠陀本集》,[21] 即《吠陀經》中最古老的部分,此本集創作時間約於公元前1400年至1000年間。[16][22][23][note 7]其中表現的是自身獨特的宗教傳統和習俗。[24]前古典時期的吠陀信仰與習俗,與推論中的原始印歐宗教[25]和印歐-伊朗宗教[26]密切相關。位於南烏拉爾山脈一帶(涵蓋今日俄羅斯及哈薩克)辛塔什塔文化的喪葬祭祀與《梨俱吠陀本集》中的獻祭喪葬儀式顯示有密切的相似之處,[27]而根據研究人員安東尼(Anthony)的說法,古印度宗教可能是在澤拉夫尚河(於今日烏茲別克斯坦)與塔吉克斯坦之間的印歐移民中產生的。[28]這是一種"古老的中亞和新的印歐元素融合而成的混合物",[28]它借鑒巴克特里亞-馬爾吉亞納文化"(此文明體位於現今土庫曼斯坦、阿富汗北部、伊朗東北部、烏茲別克南部及塔吉克斯坦西部)獨特的宗教信仰和習俗",[29]包括因陀羅神和儀式飲品蘇摩。[16][note 5]

Remove ads

《梨俱吠陀本集》中包含雅利安人與達薩和達修之間衝突的記載。它將達薩和達修(Dasyus)描述為不準備犧牲以祭祀(akratu)或不遵守眾神戒律(avrata)的人。他們的言語被描述為mridhra,意指柔弱、粗俗、充滿敵意、輕蔑或侮辱性。描述他們外貌的形容詞則存在多種解釋。然而,一些現代學者,如芬蘭的印度學家阿斯科·帕爾波拉將達薩和達修與伊朗部落大益人和達尤(Dahyu)聯繫起來,並認為達薩和達修是早於吠陀雅利安人抵達印度次大陸的早期印歐-雅利安人移民。[30][31]同樣地,學者{{le 約翰內斯·布朗克霍斯特| Johannes Bronkhorst}}認為恆河平原中部由一種相關但非吠陀的印歐-雅利安文化所主導,[32]另一學者塞繆爾(Samuel)也持同樣的看法。[33]

《梨俱吠陀本集》中也記載吠陀雅利安部落之間的各種軍事衝突。其中最著名的一場是發生在帕魯什尼河(Parushni ,即今日的拉維河)畔的十王之戰。[note 8]這場戰役發生在由酋長蘇達斯率領的婆羅多部落,與一個由十個部落組成的聯盟之間。[36]婆羅多部落居住在薩拉斯瓦蒂河的上游地區,而他們的西方鄰居普魯部落(Purus)則居住在薩拉斯瓦蒂河的下游地區。其他部落則居住在婆羅多部落西北方的旁遮普地區。[37]拉維河的水資源分配可能是導致戰爭的一個原因。[38]部落聯盟曾試圖透過打開拉維河的堤壩來淹沒婆羅多部落,但蘇達斯最終在這場十王之戰中取得勝利。[39]戰後,婆羅多部落與普魯部落合併成一個新的部落,即俱盧部落。[37]

隨著《梨俱吠陀本集》在公元前12世紀之後定型,與俱盧-旁遮羅地區相關的吠陀社會(但其並非印度北部唯一的印歐-雅利安人群體[40]),從半遊牧生活轉變為定居的農耕生活。[39]擁有馬匹仍是吠陀領袖們一個重要的優先事項,這也是一種遊牧生活方式的遺緒。[41]由於騎兵和祭祀兩者所需的馬匹無法在印度繁殖,因此他們需要維持跨越興都庫什山脈的貿易路線來確保供應。[42]恆河平原因有茂密的森林覆蓋,對吠陀部落來說仍然是難以進入的地區。鐵斧和鐵犁在公元前1000年之後開始變得廣泛,叢林變得容易清理。使得吠陀雅利安人能將他們的定居點擴展到恆河-亞穆納河兩河流域的西部地區。[43]許多舊部落因而合併,形成一個更大的政治實體。[44]

吠陀宗教隨著俱盧王國的出現而得到進一步發展,俱盧王國將其宗教文獻系統化,並發展出室羅多儀式(任何基於印度教吠陀經本集的事物)。[45][46][47]此宗教與彩繪灰陶文化(約公元前1200年至600年)相關,而這個文化並未向恆河-亞穆納河兩河流域以東擴展。[40]它與恆河中部地區相關但顯著不同的文化有所區別,後者與北方黑彩陶 以及拘薩羅和摩揭陀等十六大國相關聯。[48]

瓦爾那(印度教經典中解釋種姓制度的概念)在此時期出現,[49]學者庫爾克(Kulke)和羅瑟蒙德(Rothermund)稱其在印度歷史的這一階段是一種"反映各種社會階級/勞動分工的階層制的等級秩序" 。吠陀時期的等級有四個:婆羅門祭司和武士貴族居於頂層,第三層是自由農民和商人,第四層則是奴隸、勞工和工匠(第四層中有許多屬於前雅利安人群體)。[50][51][52]這是一個當地在農業、金屬、商品生產和貿易都大幅擴展的時期,[53]同時,包括早期《奧義書》和許多對後來的印度教文化很重要的《契經》在內的吠陀時代文獻也在此時完成。[54]

俱盧王國是個最早的吠陀"國家",由一個"超級部落"所形成,該部落將數個部落結合成一個新的實體。吠陀讚美詩被收集並謄寫以協助治國,同時新的儀式被開發,形成如今已是正統的室羅多儀式。[55]在俱盧王國發展過程中有兩個關鍵人物:國王環住王和他的繼承人賈納梅賈亞,他們將這個王國轉變為北方鐵器時代中印度的主導政治與文化強權。[45]

在此時期興起的新宗教獻祭中,最廣為人知的是馬祭(Ashvamedha)。[56]這種獻祭包括放任一匹被祝聖過的馬在王國中漫遊一年。這匹馬後面跟隨著一支精選的戰士隊伍。馬所漫遊過的王國和酋邦必須進貢,否則就要準備與馬匹所屬的國王代表戰鬥。這種獻祭對此時代國與國之間的關係造成相當大的壓力。[56]這個時期也見證瓦爾那落實後而產生的社會分層,吠陀社會劃分成為婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅四個階級。[55]

俱盧王國後來被非吠陀的薩爾瓦部落擊敗後而衰落,而吠陀文化的政治中心東移到恆河上的般遮羅王國,由國王凱辛·達爾布亞統治(約在公元前900年至750年之間)。[45]後來毗提訶王國於公元前8世紀或7世紀,在更東邊崛起,成為一個政治中心,該王國位於今日的印度北部比哈爾邦和尼泊爾東南部,並在國王遮那竭的統治下達到鼎盛。他的宮廷為耶若婆佉、優陀羅迦·阿魯尼和迦爾基·瓦恰克那維等婆羅門聖賢、和哲學家提供贊助和支持。[8]在此時期,國王普拉瓦哈那·賈伊瓦利治下的般遮羅也維持其顯赫的地位。[57]

Remove ads

古印度政治實體在公元前6世紀整合成被稱為印度列國時代的大型王國。城市化的進程在這些王國中已經開始,商業與旅行蓬勃發展,甚至相隔遙遠的地區也變得容易往來。[58]位於摩揭陀國東部的一個小王國鴦伽(在今日進入西孟加拉邦的邊界上),是吠陀文化的東部邊界。[59]亞達瓦王國向南方擴張並在馬圖拉立足。他們王國的南方是跋蹉王國,定都於憍賞彌,這個王國的南部邊界是訥爾默達河與德干高原西北部地區。[60][61]新形成的國家為爭奪霸權而鬥爭,並開始展現出建立帝國的野心。[62]

吠陀時期結束時,已在語言、文化與政治出現深刻的變化。古印度的梵語語法學家、邏輯學家、語文學家波你尼的文法將《契經》文獻的整理與標準化推向最完美的境界,同時也是古典梵語時代的開始。[63]與此同時,在拘薩羅和摩揭陀地區,沙門思潮(包括耆那教和佛教)反對入侵的婆羅門所強加的權威和正統,以及他們的吠陀經文和儀式。[6][64]根據學者約翰內斯·布朗克霍斯特的說法,沙門文化產生於大摩揭陀區域,這個地區也屬印歐文化,但非吠陀的。在此文化中,剎帝利的地位高於婆羅門,且此地人拒絕吠陀權威和儀式。[32][65]大摩揭陀在孔雀王朝統治下的國力達到頂峰。同時,在公元前6世紀初期阿契美尼德帝國的居魯士二世和大流士一世侵入印度河流域,標誌著外部影響的開始,這種影響在隨後的印歐-希臘王國、印歐-斯基泰人王國和印歐-帕提亞王國中持續。[66]這個時期最終以貴霜帝國和笈多王朝的統治達到高潮,並最終形成所謂的印度教綜攝。[67]

Remove ads

文化

总结

视角

雖然吠陀社會在某種意義上是相對平等,即缺乏截然不同的社會經濟階級或種姓的等級制度,[68][69]但吠陀時期確實出現社會階級的階層體系。[4][5]政治階層由等級決定,其中拉姜(rājan,部族國王或酋長)和拉札尼亞(rājanya,部族貴族)處於頂層,維什(viś ,普通民眾)處於中間,而達薩和達修(非印歐-雅利安人,身份為僕役)則處於底層。[69][70]《梨俱吠陀本集》的各個家族書中雖然出現婆羅門和剎帝利這兩個名詞,但它們並未與瓦爾納相關聯,且吠舍和首陀羅這兩個名詞並不存在。《梨俱吠陀本集》中的詩節,如3.44-45,表明當時不存在嚴格的社會階層制度,且存在社會流動性,下段文字可作證明:[30]

哦,蘇摩愛好者因陀羅啊,願你使我成為人民的保護者,或是願你使我成為國王, 願你使我成為飲用過蘇摩的聖賢,願你賜予我無盡的財富。

婚姻制度很重要,在《梨俱吠陀本集》中提及不同類型的婚姻 - 單配偶制、一夫多妻制和一妻多夫制。吠陀雅利安人有女性聖賢和女神。女性可自主選擇丈夫,如果她們的丈夫去世或失蹤,也可再婚。[69]妻子享有受人尊敬的地位。[71]人們食用牛奶、奶製品、穀物、水果和蔬菜。文本中提及食肉。然而,牛被標註為aghnya(不可殺)。人們穿著由棉花、羊毛和動物皮毛製成的衣服。[69]蘇摩和蘇拉(sura)是吠陀社會流行的飲品,其中蘇摩被宗教神聖化。笛子(vana)、魯特琴(vina)、豎琴、鈸和鼓是當時的樂器,並使用七音音階(現代流行音樂最普遍使用的也是七音音階)。[71]舞蹈、戲劇、戰車競賽和賭博也是流行的消遣活動。[69]

在後吠陀時代,君主制國家的興起導致拉姜(國王)與人民之間的距離拉遠,並出現種姓階層。社會被劃分為婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅四個社會群體。後吠陀文獻為每個群體確立社會界限、角色、地位和儀式純潔性。《百道梵書》將婆羅門與父母血統的純潔、良好品行、榮耀、教導或保護人民聯繫在一起、剎帝利與力量、名譽、統治和戰爭相關、吠舍與物質繁榮以及與生產相關的活動,如畜牧和農業相關,而首陀羅階層的職能是為高階層的瓦爾納提供服務。王祭(君王獻祭)的效果取決於獻祭者的瓦爾納。王祭賦予婆羅門光澤、剎帝利勇氣、吠捨生殖力,以及首陀羅穩定性(雖然Rajasuya譯作王祭,但其效用會依據舉行者的種姓而異)。在後吠陀文獻中,前三個瓦爾納的階層關係並未敘明。《五篇梵書》和《百道梵書》的第13.8.3.11節將剎帝利置於婆羅門和吠舍之上,而第1.1.4.12節則將婆羅門和吠舍置於剎帝利和首陀羅之上。《原人歌》將四個瓦爾納視為一個有機整體中分層但相互關聯的部分。[72]在後吠陀時期社會分層日益加劇,但《梨俱吠陀本集》第IX.112篇等讚美詩仍表明存在一定程度的社會流動性:"我是一個吟誦聖歌的人,我的父親是醫生,而我的母親用石頭磨(玉米)。我們渴望透過各種行動獲得財富。"[73][74]

家庭在後吠陀時期成為一個重要的單位。吠陀時期本為多樣化的家庭形式,讓位給由家主(grihapati)領導的理想化家庭。夫妻、父子之間的關係以階層化方式組織,女性則被降格為從屬且溫順的角色。一夫多妻制比一妻多夫制更為常見,《鸕鶿歌本集》等文獻顯示對處於經期女性的禁忌。後吠陀文獻中也提及女性所從事的各種職業。女性會照料牲畜、擠牛奶、梳理羊毛,也擔任織工、染色工和磨玉米者。文獻中還提到像維什帕拉這樣一位在戰鬥中失去一條腿的女性戰士。在《奧義書》中提到兩位女性哲學家。[75]於斯里蘭卡出生的印度學家帕特里克·奧利維爾在他將《奧義書》翻譯為英文版本中寫道:"這些女性的存在,而又沒有任何試圖為女性可參與神學事務進行辯解或解釋的舉動,表明至少在這一時期,某些社會階層的女性享有相對較高的社會和宗教地位。"[76]

Remove ads

早期的吠陀雅利安人以部落形式,而非王國組成。部落的首領稱為拉姜(rajan)。拉姜的權力受到薩巴(sabha)和薩米提(samiti)這兩個部落議會的限制。這兩個機構在某種程度上負責部落的治理,若未經它們的批准,拉姜無法繼承王位。這兩個機構之間的功能區分並不清楚。著名的英國歷史學家兼印度學家亞瑟·盧埃林·巴沙姆推測,薩巴由部落中重要人物組成,而薩米提則由所有自由部落成員組成。一些部落沒世襲的首領,而是直接由部落議會治理。拉姜有一個初級的法庭,由廷臣(sabhasad)和各宗派首領(gramani)組成。拉姜的主要職責是保護部落。有多個官員輔助,包括普羅希塔(purohita,祭司)、塞納尼(senani,軍隊首領)、杜塔斯(dutas,使節)和斯帕什(spash,間諜)。[77]普羅希塔會舉行儀式並施展咒語,以祈求戰勝與承平時享有繁榮。[78]

部落在後吠陀時期已整合成擁有首都和初級行政體系的小王國。[60]為幫助治理這些新興國家,國王及其婆羅門祭司將吠陀讚美詩整理成集,並發展出一套新的儀式(即如今的正統室羅多儀式),以強化新興的社會階層。[45]拉姜被視為社會秩序的維護者和拉斯陀拉(rashtra,政體)的保護者。世襲王權開始出現,而先前用來決定誰有資格成為國王的戰車競賽、捕獵牲畜和擲骰子遊戲等競賽,則變成名義上的活動。這個時代的儀式將國王的地位提升,凌駕於人民之上。他偶爾會被稱為薩姆拉特(samrat,最高統治者)。拉姜日益增長的政治權力讓其能對生產資源有更大的控制力。受其統治者自願性的禮品(bali)變成強制性的貢品。然而當時還沒有有組織的稅收體系。薩巴(sabha)和薩米提(samiti)在後吠陀文獻中仍被提及,但它們的影響力隨著國王權力的增加而有所下降。[79]至後吠陀時代末期已出現不同類型的政治體系,例如君主制國家(rajya)、寡頭制國家(gana或sangha)和部落公國。[79]

根據德裔美國學者邁克爾·維策爾對俱盧王國的分析,它可被描述為中古吠陀時期最早的吠陀"國家"。[45][note 9]然而美國社會學家羅伯特·貝拉指出,很難"確定"俱盧究竟是一個真正的國家,還是複雜的酋邦,因為俱盧國王從未採用高於拉姜(rajan)的頭銜,而在吠陀語境中,拉姜意指首領而非國王。[80]中古吠陀時期的另一個特點是缺乏城市。貝拉將此與古夏威夷和"極早期埃及"的國家形成進行比較,認為它們是"領土國家"而非"城邦",因此"提供中心的不是城市,而是宮廷,而宮廷往往是巡迴的(政治權力和統治的中心並非由固定的城市來提供,而是由君王的宮廷來代表。由於沒有固定的首都,這個宮廷(即君王及其隨從)常常是四處移動來統治其領地)"。[81][82]印度歷史學家羅米拉·塔帕爾則將吠陀時代的國家形成描述為一種"發展停滯"的狀態,這是因為地方首領相對自主,而且本可用於國家建設的剩餘財富,反而被用於日益宏大的儀式中,這類儀式也發揮建構社會關係的作用。[83]奧義書時期是吠陀時代的最後階段,與新一波的國家形成大致同期,這與恆河流域城市化的開始有關:隨著人口和貿易網絡的增長,這些社會和經濟的變化給舊有的生活方式帶來壓力,為奧義書和隨後的沙門思潮奠下基礎,[82][84]並標誌著吠陀時期的結束,隨後進入印度列國時代。

根據學者喬治·埃爾多西(George Erdosy)的說法,公元前1000年至公元前600年期間的考古資料顯示恆河流域存在一種雙層聚落模式,其中一些"適中的中心聚落"暗示有簡單酋邦的存在。而在古魯格舍德拉縣(於今日的哈里亞納邦)的遺址本身則呈現出一個更為複雜的(但尚未進入城市化階段)三層等級體系。[85]隨後(公元前600年之後),出現四個層級的遺址,包括大型城鎮和設防城市,這與城市化的國家級社會相符。[86]

Remove ads

吠陀時期的經濟由畜牧業和農業共同維持。[71]《梨俱吠陀本集》中有關於平整土地、種子加工和在大型儲罐中保存穀物的記載。戰利品也是取得財富的主要來源。[69]經濟交易通過贈禮進行,特別是向國王(bali)和祭司(dana)贈送禮品,以及使用牛作為貨幣單位進行物物交換。在一些讚美詩中提到黃金,但沒有任何跡象表明使用過硬幣。《梨俱吠陀本集》中沒有提及冶金學,但提到ayas這個名稱以及用它製成的工具,如剃刀、手鐲和斧頭。其中一個詩節提到ayas的淨化。一些學者認為ayas指的是鐵,而dham和karmara這兩個名詞指的是鐵匠。[87]然而語源學證據顯示《梨俱吠陀本集》中的ayas只指銅和青銅,而鐵(śyāma ayas,字面意思為"黑金屬")首次被提及是在《阿闥婆吠陀》這部後《梨俱吠陀本集》時代的文獻中。[8][45]因此,早期吠陀時期是青銅時代文化,而後吠陀時期則是鐵器時代文化。

吠陀社會在後吠陀時代從半遊牧生活轉變為定居的農耕生活,導致貿易和對資源的競爭加劇。[88]農業在此期間主導恆河流域的經濟活動。[89]農業操作變得日益複雜,同時鐵製農具(krishna-ayas或shyama-ayas,字面意思為黑金屬或暗金屬)的使用也增加。人們種植小麥、稻米和大麥。生產過剩有助於支持當時正在興起的中央集權王國。[45]新的工藝和職業也隨之興起,例如木工、皮革製品、鞣革、陶器、占星術、珠寶製作、染色和釀酒等。[90]除銅、青銅和黃金之外,後吠陀文獻也提到錫、鉛和銀。[91]

在一些讚美詩中出現的帕尼人(Panis),指的是商人,而在其他讚美詩中,則是指吝嗇、隱藏財富且不舉行吠陀祭祀的人。有學者認為帕尼人是閃族人商賈,但這方面的證據很少。[37]《梨俱吠陀本集》的讚美詩中提到多種職業,包括戰士、祭司、牧牛人、農民、獵人、理髮師、釀酒師,以及戰車製造、馬車製造、木工、金屬加工、製革、製弓、縫紉、編織、草蓆和蘆葦墊編織等工藝。其中一些職業可能是全職工作。[87]文獻中也提到船隻和海洋。《梨俱吠陀本集》第十卷提到東部和西部的海洋。當時不存在個人財產所有權,氏族作為一個整體對土地和牲畜群享有權利。文獻中也提到因戰爭或無力償還債務而導致的奴役(達薩、達西)。然而奴隸是從事家務勞動,而非從事與生產相關的活動。[69]

在吠陀時期的文獻主要是四部《吠陀經》,但也包括《梵書》、《森林書》和較古老的《奧義書》,以及最古老的《儀軌經》。這些吠陀經文記載與16或17位室羅多祭司和普羅希塔所執行的儀式和獻祭相關的禮儀。

《梨俱吠陀本集》讚美詩的作者梨師被認為是富有靈感的詩人和先知(在後吠陀時期,他們被理解為永恆存在的吠陀"聽聞者",Śruti的意思為"被聽聞的")。

主要的崇拜模式是獻祭(Yajna),其中包括吟誦《梨俱吠陀本集》的詩句、唱誦《娑摩》以及"喃喃自語"地念誦獻祭咒語(Yajus)。Yajna涉及將哈瓦那·薩馬格里(havana sámagri,一種草藥製劑)投入火中進行獻祭和昇華,並伴隨著吠陀咒語的吟誦。Yajna的崇高意義源於梵語動詞yaj,它具有三重含義:敬拜神靈(devapujana)、團結(saògatikaraña)和慈善(dána)。[92]一個重要的元素是祭祀之火 - 神聖的阿耆尼(Agni)- 人們向其中傾注供品,因為所有投入火中的東西都被認為會傳到達神那兒。人們祈求降雨豐沛、牲畜興旺、多子多孫、長壽和進入"天堂"。

吠陀時期的人們相信轉世,到《阿闥婆吠陀》時期,菩提樹和牛已經被神聖化。[93]後來許多印度哲學所信奉的概念,如法和業等,其根源都可以追溯到《吠陀經》。[94]。

吠陀神祇體系中的主要神祇有因陀羅、阿耆尼(祭祀之火)、蘇摩,以及一些社會秩序神祇,如密多羅、伐樓那、阿利亞曼、跋伽和安薩。此外還有自然神祇,如蘇利耶(太陽)、伐由(風)和頗哩提毗(大地)。女神包括烏莎斯(黎明)、頗哩提毗和阿底提(阿底提耶之母,或有時指牛)。河流,特別是薩拉斯瓦蒂河,也被視為女神(辯才天女)。神祇並未被視為無所不能。人類與神祇之間的關係是一種交易,其中阿耆尼(祭祀之火)扮演兩者之間信使的角色。共同印歐-伊朗宗教的強烈痕跡依然可見,特別是在蘇摩崇拜和拜火儀式中,兩者都在祆教(瑣羅亞斯德教)中呈現。

《吠陀經》中的道德倫理,是基於諦(Satya)和梨塔的概念。諦是根植於絕對的整合原則。[95]而梨塔則是諦的表現,它規範和協調著宇宙及其內部所有事物的運作。 [96][note 10]順應梨塔將能夠取得進步,而違反它將會導致懲罰。

Remove ads

吠陀傳統在公元紀元初期形成印度教綜攝的主要組成部分之一。[7][97][note 11]吠陀宗教以室羅多儀式形式存續下來,而瑜伽和吠檀多等苦修主義和虔誠傳統,雖然承認《吠陀經》的權威,但將吠陀神祇體系解釋為對宇宙的一元論觀點,將"神" (Brahman)視為自在(Ishvara)和梵(Brahman)的形式,是內在且超然的。後來的文獻,如《奧義書》和史詩(特別是《摩訶婆羅多》中的《薄伽梵歌》),是這些後續發展的重要組成部分。

吠陀印度的歷史,是從其文獻本身的細節中重建而成,但可與相關的考古細節相互關聯。從語言學上來看,吠陀文獻可分為五個年代學層次:[8]

- 梨俱吠陀文獻:《梨俱吠陀本集》是現存吠陀文獻中迄今最為古老的一部,它保留許多在其他吠陀文獻中不存在的共同印歐-伊朗元素,無論是在語言,或是內容上。其時間跨度可能與晚期印度河流域文明的H墓地文化)、犍陀羅墓葬文化和赭色陶器文化相符。

- 咒語文獻:這個時期包括《阿闥婆吠陀》的咒語和散文、《梨俱吠陀補編》(Rigveda Khilani)、《娑摩吠陀本集》(Samaveda Samhita,其中包含約75個不在《梨俱吠陀本集》中的咒語),以及《夜柔吠陀》的咒語。這些文獻大部分源自《梨俱吠陀本集》,但經歷某些變化,既有語言上的變化,也有重新詮釋。明顯的變化包括vishva("所有")一字被sarva所取代,以及kuru-動詞詞幹(用於《梨俱吠陀本集》的 krno-)的擴展。這是印度西北部的早期鐵器時代,對應於黑紅陶器文化(BRW)和彩繪灰陶文化(PGW),以及早期俱盧王國,時間約為公元前12世紀至11世紀。

- 本集散文文獻:這個時期標誌著吠陀經典的收集和法典化的開始。一個重要的語言變化是命令語氣完全消失。夜柔吠陀(MS、KS、TS)中的《梵書》部分(對咒語和儀式的"註釋")屬於這個時期。在考古學上,約公元前1000年或900年的彩繪灰陶文化與俱盧王國以及隨後政治中心從俱盧向恆河上的般遮羅東移相符。

- 梵書散文文獻:四部《吠陀經》中真正的《梵書》、以及《森林書》、最古老的《奧義書》(BAU、ChU、JUB)和最古老的《室羅多經》(BSS、VadhSS)都屬於這個時期。在東部,毗提訶王國(於今日印度北部比哈爾邦和尼泊爾)被確立為吠陀時期的第三個主要政治中心。

- 經文文獻:這是吠陀梵語的最後一個層次,持續到約公元前500年,包括大部分的《室羅多經》和《儀軌經》,以及一些《奧義書》(例如 KathU、MaitrU)。

印度河流域文明在印度北部留下部分藝術品,其中包含非常早期的神祇描繪,但在接下來的千年裡,即與吠陀時期的印歐-雅利安人遷徙重疊的時期,則缺乏這類遺跡。[98]有學者提出早期的吠陀宗教純粹側重於通過"精心設計的獻祭"來崇拜"基本的自然力量",而其並不適合進行擬人化的表現。[99][100]一些文物可能屬於紅銅器窖藏文化(公元前二千年),其中部分文物暗示有擬人化的特徵。[101]對於這些文物的確切含義,甚至它們所屬的文化和時期,各有不同的解釋。[101]在黑紅陶器文化(公元前1450-1200年)或彩繪灰陶文化(公元前1200-600年)期間也出現一些抽象陶器的藝術表達設計中,其發現地點涵蓋廣大範圍,包括馬圖拉地區。[101]

考古學

與吠陀物質文化階段相關聯的考古文化有:赭色陶器文化、犍陀羅墓葬文化、黑紅陶器文化和彩繪灰陶文化。[8]

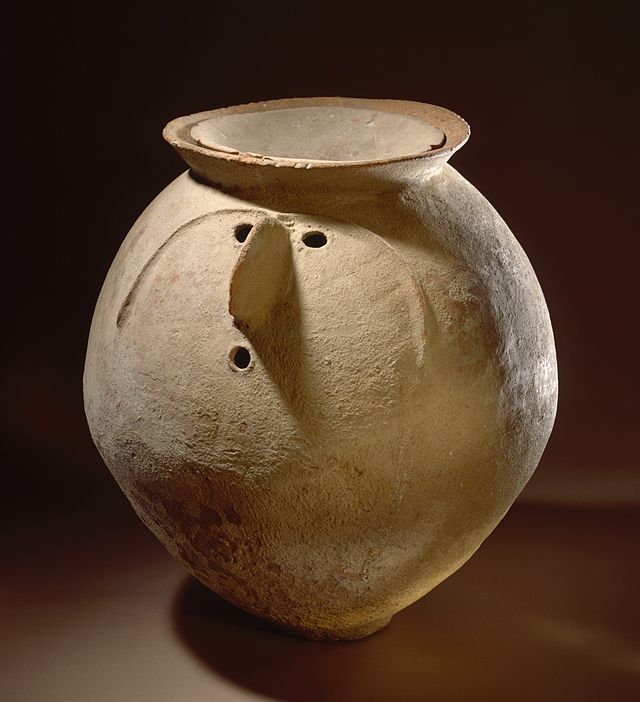

赭色陶器文化最早於1950年至1951年間在印度北方邦西部的巴道恩(Badaun)和比斯朱亞爾(Bisjuar)縣發現。[102]這種文化被認為在公元前二千年後半葉很興盛,處於印度河流域文明向哈拉帕文化結束的過渡期內。[103]這種陶器通常是以拉胚方式製作,燒製不良,質地從精細到中等,以紅色泥漿裝飾,偶爾帶有黑色條帶。當考古學家或研究人員在挖掘、搬運或清理這些陶器時,手上常會留下赭色,這很可能是由於考古地點積水、陶器燒製不良、風力侵蝕或這些因素的混合所致。[102]這種陶器在整個兩河流域(恆河與亞穆納河之間的兩河流域)都有發現,大部分在穆扎法爾納加爾(Muzaffarnagar)、梅魯特(Meerut)和布蘭德斯哈爾(Bulandshahr)縣發現,但也存在於這些縣份之外,向巴哈德拉巴德(Bahadrabad)的南北方向延伸。[102]然而這種陶器似乎在不同的時間框架內流行,在拉賈斯坦邦等地出現的時間比在兩河流域要早,而兩河流域與這種文化有著密切的關聯。[102]

犍陀羅墓葬文化指的是在犍陀羅地區(於現今巴基斯坦和阿富汗東部)發現的史前墓地,其範圍從巴焦爾特區一直延伸到印度河。[104]這些墓地似乎遵循一套固定的墓葬結構和喪葬習俗,例如屈肢土葬和火葬。[105]此文化被認為分為三個階段:

- 下層:土葬在石砌的墓穴中進行。

- 上層:增加骨灰甕土葬和火葬。

- "地表"層:墓穴被巨大的石板覆蓋。

在下層,考古發掘者發現這些墳墓通常深達2至3英尺,並在頂部覆蓋著石頭。[105]挖開石頭後,發現骨骸朝向西南至東北,頭部朝向一個方向,雙手交疊放在一起。[104]女性骨骸經常佩戴著髮夾和珠寶。[104]這種文化非常重視陶器,陶器經常被用作"陪葬品",與死者一同埋葬。[105]通常在骨骸旁邊會看到各種陶罐,平均每座墳墓有5件或5件以下的陶器。[105] 這種文化常看見的陶器是灰陶或紅陶。[104]

"黑紅陶器文化"是由英國考古學家莫蒂默·惠勒爵士於1946年取名。[106]顧名思義,這種陶器通常具有黑色的邊緣或內面,而下半部表面呈紅色。[106]紅陶器通常分為兩類:"祭品架"或"炊具"。[104]這些陶器大部分是開口碗,其一面經過拋光、上色或施釉;不過,也發現有少量罐子、壺和高足盤。[106]黑紅陶器及其相關文化始於新石器時代,並在印度一直持續到中世紀早期,同時也見於西亞和埃及部分地區。[106]關於其製作過程有許多理論,最廣為人知的是使用"倒置燒製技術",或是"同時進行氧化和還原燒製"。[106]

彩繪灰陶文化是一種重要的陶器風格,與定居在薩特累季河(Sutlej)、加格爾河(Ghagger)以及恆河/亞穆納河上游流域的一群人有關聯,他們被大致歸類為在吠陀時期初期遷徙至印度的早期雅利安人。[107]人們也認為引進彩繪灰陶文化的群體同時也將煉鐵技術帶到印度河-恆河平原,使得這種陶器成為印度北部鐵器時代的一個重要標誌。[107]這種灰陶的風格通常是將黏土在陶輪上旋轉,拉胚成光滑的質地,呈現灰燼般的顏色,並經常以黑色墨水裝飾,形成小圓形圖案,有時還有螺旋、卍字或sigma符號。[107]灰陶幾乎專門用於飲水器具,通常有三種不同的形式:窄腰、高飲水杯;中等大小的飲水高腳杯;以及帶有外翻邊緣的飲水瓶。[104]在這種陶製器皿形成之時,存在著一個獨特的灰陶文化。灰陶被視為一種"高度珍貴的奢侈品",雖然這種文化意義重大,但灰陶僅佔所發現吠陀陶器的10-15%,而大多數均為紅陶。[108]

史詩與《往世書》所載的吠陀紀年

史詩與《往世書》所載的吠陀紀年是一種對古印度歷史與神話事件的大事紀敘述,見於後吠陀的印度教文獻,如《摩訶婆羅多》、《羅摩衍那》和《往世書》。在這種觀點中,吠陀文化擁有更為古老的年代。[19]這種觀點認為《吠陀經》是在數千年前由七位仙人所傳承。而人類的始祖,也是當前時元的摩奴(印度教神話中人類始祖的統稱)- 外瓦斯瓦塔·摩奴 - 其統治的開始時間甚至被一些人追溯至公元前7350年。[109]俱盧之戰即《薄伽梵歌》的背景事件。有學者認為這場戰爭可能與約在公元前1000年發生於雅利安人核心地帶的歷史事件相關。[45][110]但在往世書紀年中,其發生時間被定為約公元前3100年 - 表示吠陀年表與現代學術觀點之間存在顯著的差異。

參見

註記

- McClish & Olivelle 2012,第xxiv頁: "Although the Vedas are essentially liturgical documents and increasingly mystical reflections on Vedic ritual, they are sufficiently rich and extensive to give us some understanding of what life was like at the time. The earliest of the Vedas, the Ṛgveda Saṃhitā, contains 1,028 hymns, some of which may be as old as 1500 BCE. Because the Vedic texts are the primary way in which we can understand the period between the fall of the IVC (ca 1700) and the second wave of urbanization (600 BCE), we call the intervening era of South Asian history the 'Vedic Period.'"

- "The Vedic texts were orally composed and transmitted, without the use of script, in an unbroken line of transmission from teacher to student that was formalised early on. This ensured an impeccable textual transmission superior to the classical texts of other cultures; it is, in fact, something like a tape-recording of ca. 1500–500 BCE. Not just the actual words, but even the long-lost musical (tonal) accent (as in old Greek or in Japanese) has been preserved up to the present"[3]

- See:

- Rita Banerji (2008), Sex and Power, Penguin UK: "The Vedic patriarchal culture was defined by an extremely aggressive need to establish a social order that catered to male sexuality, both on earth and in the heavens—among humans and also among the gods."

- Alphonso Lingis (2018), The Alphonso Lingis Reader, University of Minnesota Press: "Patriarchal culture entered Siam late, through the royal family, which, though to this day Buddhist, in the late Sukhothai period—as Angkor long before it—imported brahminical priests and, with them, Vedic patriarchal culture."

- Chitrabhanu Sen (1978), A Dictionary of the Vedic Rituals: Based on the Śrauta and Gṛhya Sūtras, Concept Publishing Company: "But the most important transformation that occurred in the patriarchal Vedic society is the exclusion of women from the sacrifices."

- See:

- Anthony 2007,第408頁 states that around 1800–1600 BCE, the Indo-Aryans are believed to have split off from the Iranians.

- Anthony 2007,第454頁 states that one of these Indo-Aryan groups would found the Mitanni kingdom in northern Syria (c. 1500–1300 BCE).

- Beckwith 2009,第33, 35頁 states that they were defeated and split into two groups by the Iranians, who dominated the Central Eurasian steppe zone and "chased them to the extremities of Central Eurasia."

- Beckwith 2009,第34頁 states that the other group were the Vedic people, who were pursued by the Iranians "across Iran into India."

Template:End div col

- According to Anthony 2007,第454–455頁, at least 383 non-Indo-European words were borrowed from this culture, including the god Indra and the ritual drink Soma, which according to Anthony was "probably borrowed from the BMAC religion." Anthony 2007,第454頁: "Many of the qualities of Indo-Iranian god of might/victory, Verethraghna, were transferred to the adopted god Indra, who became the central deity of the developing Old Indic culture. Indra was the subject of 250 hymns, a quarter of the Rigveda. He was associated more than any other deity with Soma, a stimulant drug (perhaps derived from Ephedra) probably borrowed from the BMAC religion. His rise to prominence was a peculiar trait of the Old Indic speakers."Narasimhan et al. state that there was no genetic impact from Bactria-Margiana populations on the ancestry of South Asians.[9]

- See:

- Singh 2008,第186頁: "The original homeland of the Indo-Europeans and Indo-Aryans is the subject of continuing debate among philologists, linguists, historians, archaeologists and others. The dominant view is that the Indo-Aryans came to the subcontinent as immigrants. Another view, advocated mainly by some Indian scholars, is that they were indigenous to the subcontinent."

- As of 2006, Mallory & Adams 2006,第460–461頁 note that two types of models "enjoy significant international currency" as to the Indo-European homeland, namely the Anatolian hypothesis, and a migration out of the Eurasian steppes.

- Bryant 2001,第7頁: "This does not mean that the Indigenous Aryan position is historically probable. The available evidence by no means denies the normative view—that of external Aryan origins and, if anything, favors it." Bryant & Patton 2005,第342頁 used the term "Indo-Aryan Controversy" for an oversight of the Indo-Aryan Migration theory, and some of its opponents.

- Witzel 2001: "The 'revisionist project' certainly is not guided by the principles of critical theory but takes, time and again, recourse to pre-enlightenment beliefs in the authority of traditional religious texts such as the Purånas. In the end, it belongs, as has been pointed out earlier, to a different 'discourse' than that of historical and critical scholarship. In other words, it continues the writing of religious literature, under a contemporary, outwardly 'scientific' guise. Though the ones pursuing this project use dialectic methods quite effectively, they frequently also turn traditional Indian discussion methods and scholastic tricks to their advantage [...] The revisionist and autochthonous project, then, should not be regarded as scholarly in the usual post-enlightenment sense of the word, but as an apologetic, ultimately religious undertaking aiming at proving the 'truth' of traditional texts and beliefs. Worse, it is, in many cases, not even scholastic scholarship at all but a political undertaking aiming at 'rewriting' history out of national pride or for the purpose of 'nation building'."

- In her review of Bryant's "The Indo-Aryan Controversy," Jamison 2006 comments: "...the parallels between the Intelligent Design issue and the Indo-Aryan "controversy" are distressingly close. The Indo-Aryan controversy is a manufactured one with a non-scholarly agenda, and the tactics of its manufacturers are very close to those of the ID proponents mentioned above. However unwittingly and however high their aims, the two editors have sought to put a gloss of intellectual legitimacy, with a sense that real scientific questions are being debated, on what is essentially a religion-nationalistic attack on a scholarly consensus."

- Witzel 2019,第11頁: "Incidentally, the Indo-Aryan loanwords in Mitanni confirm the date of the Rig Veda for ca. 1200–1000 BCE. The Rig Veda is a late Bronze age text, thus from before 1000 BCE. However, the Mitanni words have a form of Indo-Aryan that is slightly older than that ... Clearly the Rig Veda cannot be older than ca. 1400, and taking into account a period needed for linguistic change, it may not be much older than ca. 1200 BCE."

- Witzel's study is furthermore cited by:

- Panikkar 2001,第350–351頁 remarks: "Ṛta is the ultimate foundation of everything; it is "the supreme", although this is not to be understood in a static sense. [...] It is the expression of the primordial dynamism that is inherent in everything...."

- Jamison & Witzel 2003,第65頁: "... to call this period Vedic Hinduism is a contradiction in terms since Vedic religion is very different from what we generally call Hindu religion – at least as much as Old Hebrew religion is from mediaeval and modern Christian religion. However, Vedic religion is treatable as a predecessor of Hinduism."

參考文獻

參考書目

延伸閱讀

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads