热门问题

时间线

聊天

视角

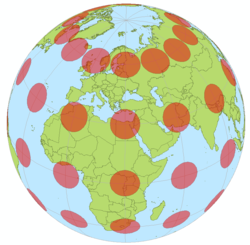

地圖非疆域

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

地圖非疆域(英語:The map is not the territory)描述的是客體與其表徵的關係,特別是地理疆域與其地圖之間的關係。將地圖等同於疆域是一種邏輯謬誤,它混淆了術語的含義本身與其所代表的東西。波蘭裔美國科學家兼哲學家阿爾弗雷德·柯日布斯基曾指出:「地圖非疆域」、「詞語非事物」,表明事物衍生出的抽象概念或對某種事物的反映並非事物本身。柯日布斯基認為,許多人會混淆地圖和疆域,混淆現實的概念模型和現實本身。這些觀點對於柯日布斯基創立的普通語義學體系至關重要。

這種不等關係也有其他表述方式,例如「模型非數據」(The model is not the data)、「所有模型都是錯的」(All models are wrong),以及艾倫·沃茨所說的「菜單非菜品」(The menu is not the meal)。[a]因此,無論其與普通語義學本身是否有關,其在本體論和應用本體論中至關重要,在語義學、統計學、物流學、工商管理、符號學等學科中都有所運用。

「所有模型都是錯的」這一論斷的常見的補充是「所有模型都是錯的(但有些模型是有用的)」,強調如何正確認識和處理地圖與疆域的差異。關鍵並非在於「所有地圖都無用」;而在於對差異保持批判性思維:這些差異在各種情況下是可以忽略的還是顯著的,如何減少這些差異(從而迭代開發地圖或其他模型以改善之)等等。

Remove ads

歷史

「地圖非疆域」最早由阿爾弗雷德·柯日布斯基(Alfred Korzybski)於1931年的論文《非亞里士多德體系及其對數學和物理學嚴謹性的必要性》(A Non-Aristotelian System and Its Necessity for Rigour in Mathematics and Physics)中提出。該論文發表於新奧爾良舉行的美國科學促進會會議上,後來被轉載於《Science and Sanity》(1933)。[3]柯日布斯基將「地圖並非所繪之物」的來源追索到數學家埃里克·坦普爾·貝爾。[4]柯日布斯基在文章中指出:「地圖並非其表示的疆域,但若正確的話,它和疆域的結構類似,這正是它有用之處。」[5]

這一概念在各種文化作品中得到闡釋。比利時超現實主義者雷內·馬格利特在其畫作《形象的叛逆》中探討了這一理念,畫中描繪了一支煙斗,並配文「這不是煙斗」(Ceci n'est pas une pipe)。[6]路易斯·卡羅在《西爾薇與布魯諾》(1893年)中描述了一幅比例尺為「1英里:1英里」虛構的地圖,但事實證明這幅地圖根本不實用。豪爾赫·路易斯·博爾赫斯在其短篇小說《論科學的精確性》(1946)中也提到了與疆域面積一樣大的地圖。哲學家馬素·麥克魯漢在其1964年出版的《理解媒介》一書中指出,所有媒體表徵,包括電子媒體,都是現實的抽象或「延伸」。[7]

這一思想影響了許多現代作品,包括羅伯特·M·波西格的《萊拉:一場對道德的探究》和米歇爾·韋勒貝克的小說《地圖與疆域》,後者獲得了龔古爾文學獎。羅伯特·安東·威爾遜和詹姆斯·A·林賽的作品中也討論了這一概念,他們在其著作《點、點、點:無窮加上帝等於愚蠢》中批評了概念地圖與現實的混淆。宗教歷史學家喬納森·Z·史密斯將他的其中一本論文集命名為《地圖非疆域》。同樣,人工智能悲觀主義者埃利澤·尤德科夫斯基的文集也被命名為《地圖與疆域》。

Remove ads

評論

格雷戈里·貝特森在其1972年出版的著作《心靈生態學導論》中指出,對一個領域的理解本質上受限於感知該領域的感官通道。他將現實的「地圖」描述為一種不完美的表述:

我們總說地圖不是疆域。但疆域究竟是什麼?從操作層面看,不過是某人帶着視網膜或測量工具外出,感知到了表徵並將其轉化到紙上。紙質地圖所承載的,實則是製圖者視網膜成像表徵的表徵……疆域從不曾真正進入其中。表徵的過程永遠會將其過濾篩除,致使精神世界只有地圖的地圖,循環往復永無止境。

貝特森在1971年出版的《「自我」的控制論:酒精中毒理論》中進一步探討了這一點,他認為地圖的實用性在於其與疆域結構上的類似性,而非其原真性。例如,即使是認為感冒由烈酒引起的文化信仰,也能作為公共衛生的有效「地圖」,和細菌理論起到類似的效果。

哲學家大衛·施密特在其著作《正義的要素》(2006)中探討了準確性這一主題,強調過於詳細的模型可能沒有實操性,這個問題也被稱為博尼尼悖論。詩人保羅·瓦勒里總結了這一觀點:「一切簡單的東西都是錯誤的。一切複雜的東西都是無用的。」

電子媒體的興起和尚·布希亞的擬像概念進一步加劇了地圖與疆域之間的區別。在《擬像與仿真》一書中,鮑德里亞認為,在現代社會,仿真先於現實,甚至取代了現實:

如今,抽象已不再是地圖、副本、鏡像或概念式的抽象。仿真也不再是對疆域、指涉物或實體的仿真。它是一種無本源亦無真實性的實在的模型的生成物:超真實。疆域不再先於地圖存在,亦無法在地圖之後存續。相反,正是地圖先於疆域——擬像的優先——才催生出疆域本身。

Remove ads

參見

注釋

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads