热门问题

时间线

聊天

视角

對德國人的稱呼列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

世界上存在着很多對德國人的稱呼。在英語中,對德國人的區域居民稱謂詞是German。文藝復興早期,「German」指代的就是將德語作為母語的人。直到1871年德意志統一之前,生活在今德國境內各地區的人的代稱都源自他們所處的地區的地名,比如巴伐利亞人、勃蘭登堡人等等。

這個列表中的一些稱呼帶有幽默成分或者貶義,主要由其他國家的人所使用,儘管德國人自己有時也會使用這些稱呼來自嘲。而列表中的其他稱呼則是半開玩笑式的(或者是認真的)再造詞。

由於兩次世界大戰的影響,各國中對德國人的冒犯性稱呼基本都源自兩次世界大戰,其中影響力最為突出的就是納粹。

英語

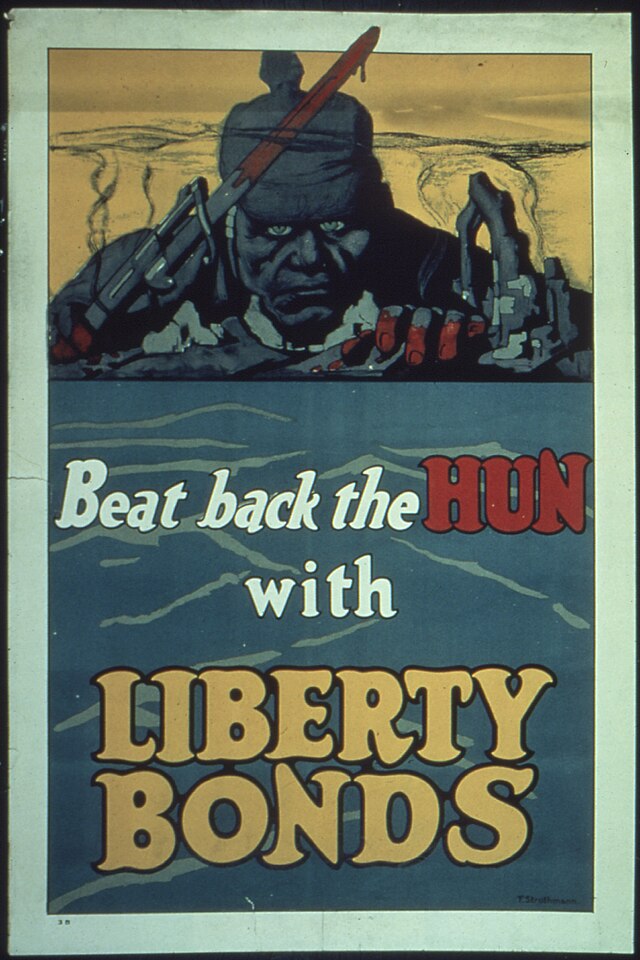

匈人(Hun或The Hun)原指中世紀之前的匈人阿提拉所建立的匈人帝國。在第一次世界大戰時期Hun這個稱呼的使用率極高,協約國的戰爭海報上也經常能見到這個稱呼。

將德國人稱作匈人的起源是德皇威廉二世那次發表於1900年7月27日的「匈人演講」(Hun speech,德:Hunnenrede)。當時,德國遠征軍正準備從不來梅港前往中國去鎮壓義和團起義,威廉二世發表演說為軍隊送行。演講中與「匈人」有關的內容如下:

你們的敵人必敗無疑!不要手下留情!不要接收任何俘虜!落入你們手中的敵人就必死無疑!就在1000年前,匈人在阿提拉的帶領下打出了自己的名聲,不管是在傳統中還是在傳說中,匈人都留下了他們勇敢。所以,像匈人一樣,你們也要在中國為德國人留下千年的名聲,讓那些中國人永遠不敢用懷疑的眼光注視我們。[1]

後來,德國社會民主政治家奧古斯特·倍倍爾在帝國國會大廈發表了一次演講,其間他詳細敘述了德國遠征軍士兵寫給家人的信件內容,講述了信中透露的殘忍細節,更進一步地給德軍士兵打上了「像匈人一般野蠻」的標籤,這些信件也因此被稱為「Hunnenbriefe」(來自匈人的信)[2]。

德皇的演講被歐洲各國媒體廣為傳播,也成為了人們對一戰中的德軍士兵所形成的印象的基礎。在一戰中,德軍士兵就成了人們眼中的無視歐洲文明和人道主義價值觀的野蠻人[2]。

巧合的是,首先被普魯士王國用作格言,後又被德意志帝國作為格言的那句話「上帝與我們同在「(德:Gott mit uns)也對」Hun「這個稱呼德傳播起到了作用。在英軍俚語中,英國人把德文「uns」(我們)誤讀為「Huns」,對德國人的「匈人」稱呼就更加流行了[3]。

Remove ads

英軍士兵對德國人的稱呼還有很多。「弗里茨」(Fritz)是德語中弗里德里希(Friedrich)這個名字的暱稱形式[4],在一戰和二戰期間都很流行[5]。另外,二戰期間更為流行的稱呼德國人的名字是「傑瑞「(Jerry),是「German」的縮短版,但在英語中也有Jerry這個名字[4]。

美國人和加拿大人對德國人,特別是德軍士兵的稱呼是「Heinies」,這個詞是德國常見男名Heinrich(海因里希)的指小詞[6]。例如,在1979年由斯蒂文·斯皮爾伯格指導的喜劇片《一九四一》中,Slim Pickens所飾演的角色就稱呼一名德國軍官為「Hynee Kraut先生」。

Heini是德語中一個很常見的口語詞,帶有輕度貶義,意思接近於「笨蛋」、「傻子」[7]。但英語中的用法可能不是源於這個含義。

Jerry是二戰期間同盟國軍人及平民給德國人起的外號,英國人用這個名字用得最多。這個外號最初起源於一戰時期,但直到二戰中才得到了大規模使用[8]。

Jerry這個名字很有可能來自德軍於1916年裝備的鋼盔的樣式,英軍士兵認為這種鋼盔的外形很像尿壺或大酒瓶(Jeroboam) [9] [10]。另外,Jerry也可能是German一詞經過簡單更改後的產物[11]。

從二戰開始,Kraut就成了英語中對德國人的蔑稱。這個稱呼很可能來自於德國南部各種菜餚中常見的食物「sauerkraut」(德國酸菜),但這種食物在德國北部並不是傳統菜。另外,對德國人愛吃酸菜的刻板印象也讓「Kraut」這個稱呼流行了起來。在法國作家儒勒·凡爾納的小說《女王的財富》(The Begum『s Fortune)中,邪惡的德國實業家Schultze就十分愛吃酸菜。而Schultze的對手是一個阿爾薩斯人,他討厭酸菜,但為了贏得Schultze的信任,他便假裝愛吃酸菜。

Kraut這個稱呼還有可能源自德國船隻上為避免壞血病而給船員分配酸菜這一做法。就像美國人因為英國人為避免壞血病而在海軍艦船上給船員分配酸橙汁而管英國人叫「limeys」一樣。

從1970年代早期起,英國的音樂評論界發明了一個搖滾樂的分類,名為「德國酸菜搖滾」,但這個名詞並無貶義。

對德國人的更加詩意的稱呼是「條頓人」。英語中該詞的這種使用方式出現於1833年。這個詞源自一個古代日耳曼人部落的名字[12]。

Boche是一戰期間協約國士兵用來嘲弄德國人的,一般以複數形式使用,「the Boche」的意思就是「the Germans」。Boche是法語俚語中的一個混成詞alboche的縮短形式,alboche是「Allemand」(德國人)和「caboche」(意為『頭』或捲心菜『或『木訥的人』)兩個詞的結合體 [13] [14]。Boche有時也寫作Bosch或Bosche。紐約時報的雜誌Current History在1916年刊登的一篇文章中是這樣描述Boche一詞的起源的:

Boche是caboche的縮略形式。在法語中這個詞的意思類似於「腦袋」,特別是又大又愚蠢的腦袋。這個詞來自拉丁語中的caput。Boche一詞大概最早出現於1860年左右的巴黎黑社會中,意思是一個難相處的、討厭的人。法國人在1870年普法戰爭期間也沒有把這個詞拿來描述德國人。但不久之後,巴黎的印刷工人們就開始用boche一詞稱呼他們的德國助理,因為這些德國印刷工人的理解速度是出了名的慢。當時用來形容這些德國工人的詞是「tete de boche」,含有「tete carree d『Allemand」之意,意為德國木頭腦袋或德國傻瓜。後來,法國人就把這個蔑稱用在了所有德國人上。

Remove ads

其他國家

在奧地利,對德國人的蔑稱是Piefke。就像巴伐利亞人所使用的Saupreiss(字面義:普魯士豬)一樣,Piefke這個詞原本上也是只用於描述普魯士人的詞。關於這個詞的發展過程有兩個說法,這兩個說法都認為Piefke這個詞源於1860年代。其中一個說法是,這個稱呼源於普魯士作曲家、指揮家Johann Gottfried Piefke,他創作了一些最具標誌性的德國軍事進行曲,比如《普魯士的榮耀》(Preussens Gloria)和《克尼格雷茨進行曲》(Koniggratzer Marsch)。Johann Gottfried Piefke和他的兄弟在1866年普奧戰爭後於奧地利舉行的普魯士勝利遊行中負責指揮樂團。第二個說法是,Piefke這個稱呼起源於1864年的普丹戰爭,在那場戰爭中普魯士和奧地利是盟友,他們的敵人則是丹麥。其中,有一個名叫Piefke的普魯士士兵有着典型的普魯士人的粗魯性格,給他的奧地利盟友們留下了不好的印象,因此Piefke這個名字也被奧地利人用在了所有普魯士人身上[15]。

由於普魯士已不復存在,Piefke這個名字在現在基本上被用於指代那些德國北部的自負的新教徒,特別是柏林人。但是,屬於以前的漢薩同盟自由市和前北方奧爾登堡、布倫瑞克及梅克倫堡的公爵領地的公民在現在也經常被人用Piefke和Saupreiss這兩個蔑稱來稱呼(這兩個稱呼是對德國國內除巴伐利亞本地人以外的所有人的冒犯性稱呼)。1990年,奧地利劇作家Felix Mitterer創作並與他人聯合導演了一部電視迷你劇,名為Die Piefke-Saga,內容是關於在提洛伯國境內度假的德國人的故事。有時人們也會使用「Piefkinese」這個稱呼。還有些奧地利人會開玩笑地用「Piefkinesisch」(Pief-Chinese)這個名字來稱呼帶有明顯德國北部口音(而不是奧地利口音)的德語。

Remove ads

Marmeladinger這個稱呼起源於一戰的戰壕中。這個稱呼源於德語單詞「Marmelade」(柑橘醬、果醬)。當時的奧地利軍隊配給給步兵的、塗抹在麵包上食用的是黃油和豬油;而德軍配給給士兵的則是作為黃油和豬油的替代品的果醬(更便宜)。德軍士兵便鄙視地將那種果醬稱為Heldenbutter(英雄的黃油)或是」興登堡的脂肪「(Hindenburgfett)。他們的奧地利盟友也因此嘲弄他們是」Marmeladebruder「(果醬兄弟)或是「Marmeladinger」(-inger在奧地利德語中是一個後綴,名詞後加inger所形成的詞就是對某類擁有特殊物品或做出過特殊行為的人的代稱)。德軍士兵則將奧地利士兵稱為」Kamerad Schnurschuh「(系帶靴子同志,英:comrade lace-up shoe),原因是奧地利軍隊的步兵靴上有鞋帶,而德軍的靴子上則沒有。「系帶靴子同志」這個稱呼雖然被保留了下來,但卻很少有人使用[16]。

Svabo這個稱呼經常出現在笑話里,但在二戰時期的南斯拉夫人民解放軍和游擊隊中也十分流行。到了南斯拉夫社會主義聯邦共和國時期,該國拍攝的描寫游擊隊和納粹軍隊作戰的電影中也經常出現這個稱呼。這個稱呼原本是一個用於描述來自德國施瓦本地區的人的詞語,並無貶義。但是,由於多瑙施瓦本人(Danube Swabians)的緣故,這個詞進入了波斯尼亞語、克羅地亞語、黑山語和塞爾維亞語中。這個稱呼的變體Svaba在塞爾維亞語中最為常見,其女性化形式為Svabica。

在上海話中,對德國人的口語稱呼是「茄門」,是對英語詞彙「German」的粗略音譯[17]。

「茄門「這個稱呼在某種程度上有着一些負面含義,是對刻板印象中自負、內向、冷漠且死板的德國人的稱呼。這個稱呼也可發」Ga-Men」的音,意思是「對某人或某事輕蔑、漠不關心或沒有興趣」[18]。

在捷克和斯洛伐克,德國人有時會被稱作「Skopcak」,原意是來自高地的人(即來自蘇台德山脈的人)。1938-39年,捷克斯洛伐克遭到了納粹德國的肢解,因此捷克斯洛伐克人對蘇德台地區的德國人產生了惡劣的印象,Skopcak這個詞也在很大程度上變成了對舉止粗暴且愚蠢的德國人的蔑稱(skopova hlava=傻子)。

在二戰期間的拉普蘭戰爭中,芬蘭士兵中對德國人的蔑稱saku、sakemanni、hunni(匈人)以及lapinpolttaja(拉普蘭的焚燒者)等詞語十分流行。其中的saku和sakemanni則源於芬蘭語中的saksalainen(德國人)。

Boches來自alboche這個詞,省略了詞首的非重讀音節「al」。這個詞由allemand(法語中的『德國人』)和caboche(法語俚語中的『腦袋』)兩個詞合併而來。這個詞主要流行於一戰和二戰期間,而且專指德軍士兵。

Casque a pointe是法語中對普魯士傳統尖頂頭盔(德軍士兵於1840年代至一戰期間使用)的稱呼。在現代的英國及美國手語中,指代德國人的手勢依然是食指在頭頂上向上指,模仿德軍尖頂頭盔(Pickelhaube)的樣子。 [19]

Chleuh這個稱呼源於一個名為「施盧赫人」的位於摩洛哥的柏柏爾人群體。這個詞也可指代法語中沒有以」Schl-「開頭的詞語。

Ossi這個詞源於德語詞彙Osten,意思是「東方」,在德國國內,這個詞被用來稱呼那些出生於或是居住於前德意志民主共和國(東德)境內的德國人。2010年,德國國內出現了這樣一起法律訴訟:一名求職者在被拒後發現她的申請書上被人寫上了「Ossi「這個標註,她的申請文件上也被標註上了一個減號。德國法庭的判定是,因這種原因被拒屬於歧視性事件,但並不是種族/民族歧視,因為」東德「並不是一個民族概念。[20]

而Wessi這個詞則源於德語詞彙Westen,意思是「西方」。在德國國內,這個詞被用來稱呼那些出生於或是居住於前德意志聯邦共和國(即old states of Germany,前西德)境內的德國人。Wessi有時也會變成「Besserwessi」,這個稱呼源自德語詞彙「Besserwisser」(無所不知的人,貶義。英:Know-it-all),反映了人們對來自德國西部的人都很傲慢的刻板印象。

意大利語中的「crucco「一詞來源於斯洛文尼亞語中的」kruh「(麵包)。一戰中,意軍士兵在俘虜了一些飢餓的奧地利-斯洛文尼亞士兵後發明了這個稱呼,原因是這些飢餓的士兵在被俘後只會索要麵包(kruh)。後來,到了二戰中,意大利人便把crucco用在了德國人頭上。

Tudro這個稱呼主要來自對德國人的腦子死板、沒創意、情商低的這一刻板印象。在意大利語中這個詞也可泛指死板、愚蠢的人。Tudro這個詞主要用於意大利北部,在倫巴底語中,Tudro寫作Tuder。

Fricis這個稱呼來自德語名字弗里茨(Fritz)

這個詞在字面上可以翻譯為「藍灰色「(The Blue-Grays),來源是一戰之前的普魯士軍隊作戰制服的顏色。這個稱呼還出現在了二戰德國武裝黨衛軍中的拉脫維亞軍團的一首軍歌里,這首歌名為」Ik katru sestdien『s vakaru(每個周六的夜晚)。歌詞中提到了拉脫維亞人在擊敗了「紅的」和「長滿虱子的」(均指代蘇聯)之後又打敗了「藍灰色的」 [21] [22]。

在荷蘭語中,除了正式用法以外,對德國人的最常見稱呼就是「mof」。這個詞是一個貶義詞,特別指代德國人,並表達了荷蘭人對德國人在二戰期間占領荷蘭的憤怒情緒[23]。另外,「Mofrika「這個混成詞也是由「Africa」和「mof」兩個詞組成的,這個詞是對德國的一個幽默稱呼。另外,對於荷蘭人對德國人的「mof」這個稱呼的詞源,還存在着一個幽默卻並不正確的解釋:德語中「沒朋友的人」(Menschen ohne Freunde)的首字母縮寫就是「mof」。

16世紀末期,在今日名為東弗里斯蘭和埃姆斯蘭縣(這兩個地區均與荷蘭接壤)的地區,生活在那裡的人被稱作Muffe。16世紀時,荷蘭是整個歐洲最為富裕的國家,荷蘭人十分瞧不起上述兩個地區的居民。當時,下薩克森的西部地區十分貧窮,很多荷蘭人都去那裡購買廉價勞動力。下薩克森西部地區的居民在荷蘭人眼中就是一群矜持、壞脾氣、粗魯且天真的人。後來Muffe這個詞就被荷蘭人用來形容所有德國人了,因為在當時德意志其他地區,經濟狀況並沒有比薩克森西部好多少。造成這種情況的主要原因就是在當時的德意志地區有各支外國勢力發動過多場戰爭。Muffe這個稱呼到了1900年左右基本上就不再被使用了,直到1940年德國入侵荷蘭後,荷蘭人才重新用起了這個稱呼[24]。

這個詞是對一個德國人,特別是對一名二戰時期的德國國防軍士兵的輕蔑稱呼。在過去,波蘭語中的Szkop一詞意為一隻被閹割的公羊[25]。

這是波蘭語中另一個很流行的對德國人的蔑稱。最初的意思為「一個來自施瓦本的人」。值得注意的是,波蘭語中的一個口語動詞「oszwabic」的意思是「騙取錢財」、「敲詐」。

對德國女人的貶義詞「niemra」源於波蘭語中的「Niemka」(意為德國女人),niemra指的是刻板印象中,所有德國女人都長得很難看。Niemra這個詞也指一名女性德語教師或是德語課程。相似地,波蘭語中的對德國人的稱呼還可以是niemiaszki,這個詞並不是絕對的貶義詞,有時甚至還是一種愛稱。另一個對德國人的蔑稱是「szoldra」(複數形式:szoldry),這個詞是一個古波蘭語(已滅絕)詞,現在已經無人使用。在19世紀由亨利克·顯克微支和Jozef Ignacy Kraszewski所寫的歷史小說中就能找到這個詞,這個詞源自豬肉火腿[26]。

在早期現代西班牙語中(例如堂吉訶德中所使用的西班牙語),對德國人的統稱是tudesco(和德語中的Deutsch以及意大利語中的tedesco是同源詞)[27],這個詞有時也僅限於指代下薩克森人[28][29]。

這個詞在德語中意為橡膠脖子。這個稱呼大約出現於1970年代。這個詞的實際含義存在爭議。其中有一個理論是,在對德國人的刻板印象中,德國人說話太多,或者是他們在聽上級講話時經常不住地點頭[30]。

這個詞的原本含義(不含貶義)是「來自施瓦本的人」(位於德國南部,大致是巴登-符騰堡州),該地區與瑞士接壤,但到了瑞士,Schwab這個詞便被用來指代任何德國人。這個稱呼的一個強化版是Sauschwabe。

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads