热门问题

时间线

聊天

视角

扁桃腺周圍膿瘍

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

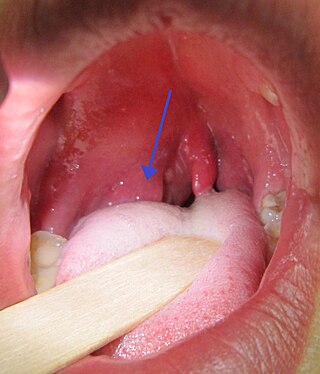

扁桃腺周圍膿瘍(Peritonsillar abscess, PTA),又稱為昆西病(Quinsy),是指在扁桃腺周圍的潛在腔隙(即扁桃腺周間隙)內形成的局部膿瘍。此病症通常是急性扁桃腺炎的併發症,但也可能因韋伯腺阻塞而單獨發生。

典型臨床表現包括嚴重的單側喉嚨痛、吞嚥困難、張口困難,以及因軟顎腫脹導致的特殊「馬鈴薯含口音」(hot potato voice)。診斷主要依據臨床症狀和理學檢查,如發現單側扁桃腺周圍紅腫、懸雍垂被推向對側等。超音波等影像學檢查有助於確認診斷。

治療核心是進行膿液引流,常見方法包括針頭穿刺抽吸或切開引流。同時需使用抗生素控制感染,並可能輔以皮質類固醇減輕症狀。若未及時處理,可能引發呼吸道阻塞、深頸部感染甚至敗血症等嚴重併發症。在適當治療下,大多數患者預後良好。

Remove ads

症狀與體徵

扁桃腺周圍膿瘍的症狀通常在3至6天內逐漸加劇[3]。患者最主要的症狀是嚴重且通常為單側的喉嚨痛,疼痛可能放射至同側耳朵(稱為牽涉性耳痛)。伴隨而來的吞嚥疼痛非常顯著,嚴重時患者甚至無法吞嚥口水,導致流涎和口臭[2]。

隨著膿瘍體積增大,會影響軟顎活動,導致聲音變得含糊不清,就好像含著熱燙的馬鈴薯說話,形成所謂的「馬鈴薯含口音」。由於膿瘍附近的翼肌受到刺激和反射性痙攣,高達三分之二的患者會出現不同程度的張口困難[3][5]。其他全身性症狀包括發燒、寒顫、全身乏力、頭痛、噁心和便秘[2]。

理學檢查時,患者通常呈病容且發熱。口咽部檢查可見患側扁桃腺周圍區域明顯紅腫,形成隆起,並將扁桃腺本身推向下方和中線。患側的軟顎和扁桃腺前柱亦會腫脹,而懸雍垂則因受壓迫而明顯偏向健康的一側[3]。頸部檢查可能觸及腫大且有壓痛的淋巴結,尤其是頸二腹肌淋巴結。部分患者可能因頸部疼痛而呈現斜頸姿勢[2]。雖然罕見,雙側扁桃腺周圍膿瘍也可能發生[6][7]。

Remove ads

成因

扁桃腺周圍膿瘍的確切病理生理學機制至今未明,目前有兩種主要理論。最廣為接受的理論是,感染始於扁桃腺的淋巴濾泡深處(特別是最大的扁桃腺隱窩),隨後穿透扁桃腺包膜,先引發扁桃腺周蜂窩組織炎,最終發展為膿瘍[2]。

另一種理論認為,此病源於韋伯腺的阻塞。韋伯腺是位於扁桃腺周間隙的數百個微小唾液腺,負責分泌唾液以清除扁桃腺表面的碎屑。當這些腺體的導管因纖維化或組織壞死而阻塞時,便容易形成膿瘍[3][8]。這個理論也能解釋為何已接受扁桃腺切除術的患者仍有可能發生此病[2]。

風險因子包括吸煙和慢性牙周病[2][4]。扁桃腺周圍膿瘍通常是多重細菌感染所致,涉及需氧菌與厭氧菌。最常見的需氧菌是A群鏈球菌,其次為金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌和流感嗜血桿菌。在厭氧菌方面,壞死梭桿菌被認為是關鍵病原體[3][2][9][10][10]。

Remove ads

診斷

扁桃腺周圍膿瘍的診斷通常基於典型的臨床病史和理學檢查結果[2]。當患者出現單側喉嚨腫脹、急性扁桃腺炎治療無效且持續單側腫大,或單側軟顎隆起伴隨同側扁桃腺移位時,應高度懷疑此診斷。

在臨床診斷明確的情況下,影像學檢查並非必要。然而,當診斷不確定、懷疑有併發症(如深頸部感染)、或患者因嚴重張口困難而無法配合檢查時,影像學工具便相當重要[3]。

實驗室檢查可作為輔助評估,但通常不是診斷所必需的。

治療

扁桃腺周圍膿瘍的治療目標是解除症狀、清除感染和預防併發症。治療方案主要包括藥物治療和外科引流[3]。

所有患者均應接受藥物治療。

對於已形成的膿瘍,外科引流是傳統的標準治療。主要有兩種方法:

- 針頭穿刺抽吸術(Needle Aspiration):使用粗口徑針頭(如18G),在膿瘍最飽滿處或超音波導引下進行穿刺並抽吸膿液。此方法兼具診斷和治療作用,操作相對簡單,疼痛感較輕。為防止誤傷深層的頸動脈,建議使用針頭護套將針頭暴露長度限制在1至1.5公分[3]。

近年來有研究指出,對於體積較小(例如小於2公分)的膿瘍,單純使用抗生素和類固醇的藥物治療也可能成功,且能避免侵入性操作。然而,此選項應在與患者進行充分的共同決策後才考慮[18][19]。對於復發性扁桃腺周圍膿瘍或有頻繁扁桃腺炎病史的患者,可考慮在急性感染緩解後進行扁桃腺切除術[2]。

Remove ads

併發症

儘管大多數患者在治療後能順利康復,但若延誤診斷或治療不當,扁桃腺周圍膿瘍可能導致嚴重甚至危及生命的併發症[20]。這些併發症包括:

- 呼吸道阻塞:膿瘍過大或喉部水腫可能壓迫呼吸道,造成呼吸困難。

- 深頸部感染:感染可能擴散至鄰近的腔隙,如咽旁間隙或咽後間隙,形成更深層的膿瘍[21]。

- 勒米爾氏症候群:壞死梭桿菌感染可能導致頸內靜脈栓塞性靜脈炎,並引發敗血性肺栓塞。

- 吸入性肺炎或肺膿瘍:膿瘍自發性破裂後,膿液可能被吸入肺部。

- 敗血症:細菌進入血液循環,引發全身性感染反應。

流行病學

扁桃腺周圍膿瘍是頭頸部最常見的深層感染,也是急診科常見的耳鼻喉科急症[2]。在美國,5至59歲人群中的年發病率約為每10萬人30例[2]。此病好發於青少年及年輕成人,發病高峰年齡在15至19歲之間,該年齡層的發病率可高達每10萬人167例[3][22]。此病在5歲以下的兒童中較為罕見[2]。男女發病率無明顯差異,也無特定的種族傾向[2]。一些研究顯示其發病率可能存在季節性變化[23]。

預後

在及時診斷和適當治療(引流加抗生素)下,絕大多數患者的預後極佳,通常在4至7天內康復[2]。約有1%至5%的患者可能復發,這些患者通常會被建議進行扁桃腺切除術。復發風險在有五次以上扁桃腺炎病史的年輕人中最高。治療後通常不會留下後遺症,出血等手術相關併發症的發生率低於0.1%[2][24]。

名稱由來

英語裡,扁桃腺周圍膿瘍的另一個常見名稱「昆西病」(Quinsy)並非源自人名[25]。事實上,「Quinsy」一詞的詞源可追溯至古希臘語「kynánchē」(κυνάγχη),這個詞由「kyn-」(意為「狗」)和「anchein」(意為「勒死、窒息」)組合而成,字面意思為「像狗一樣窒息」或「狗的絞殺」[26][25]。之所以用這個詞來形容此病,是因為患者因喉嚨嚴重腫脹疼痛,有時會像狗一樣張大嘴巴,看似在掙扎呼吸,彷彿被勒住脖子一般[25]。

這個詞語的演變路徑大致如下:由古希臘語 kynánchē 進入晚期拉丁語成為 cynanche,再演變為中世紀拉丁語的 quinancia,最終在中古英語中成為 quinesie 或 quinsy[26]。雖然此詞在歷史上曾泛指多種導致呼吸困難的嚴重喉嚨感染,但現今已專門用來指稱扁桃腺周圍膿瘍。

參見

- 勒米爾氏症候群

外部連結

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads