热门问题

时间线

聊天

视角

國家

不同的領土實體或政治實體 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

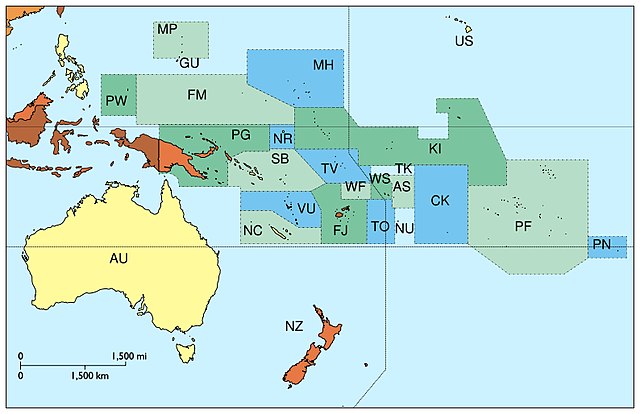

國家(英語:country),又稱國或邦,是一個含義廣泛的地理與政治術語,通常指地球上一個獨特的區域。當指一個特定的政治體時,「國家」一詞可以指一個主權國家、一個主權地位受限的國家、一個構成國或一個屬地。[1][2][3] 世界上關於「國家」的總數並沒有普遍共識,因為一些政治實體的主權地位存在爭議,而許多非主權實體也常被通稱為國家。[4]

國家的定義和用法是靈活的,並且隨著時間的推移而改變。《經濟學人》曾寫道:「任何試圖為『國家』找到一個清晰定義的嘗試,很快就會陷入一個充滿例外和異常的困境。」[5] 在當代,世界上絕大多數可居住的土地已被劃分為擁有或多或少明確邊界的國家。截至21世紀初,國際社會包括約200個國家,其中絕大多數是聯合國的成員國。

Remove ads

詞源與用法

漢語中「國家」一詞,上古稱為國,甲骨文本字為戓(後來發展為或字),象徵執武器守衛領土。在金文中加入「囗」(即「圍」),象徵城牆,形成現在的國,有城邦、城市、都城之意。[6]另外又有邦字,與國同義,甲骨文本義為在田野疆界上種植的樹木,金文轉變為豐加上邑,強化領土與邊界的概念,後轉化為指諸侯的封地。[7]

秦漢以後以一國而統天下,由於儒家文化強調「家國同構」,家又指家庭、家族,從而形成了「家」「國」並提的條件,「國家」指一國整體。但是中國古籍中出現的「國家」多指由某個姓氏家族形成的王朝[8],與現代觀念不完全一致。在西學東漸時,才用「國家」一詞附會西方的country與state(國家政權)。[9]

英語中的「country」源自古法語的「contrée」,後者又源自通俗拉丁語的「(terra) contrata」,意為「對面的土地」或「眼前的土地」。它最有可能是在11世紀諾曼征服後進入英語的。[10]

在英語中,此詞彙已日益與政治劃分聯繫起來,因此其一種意義「a country」現在常被用作「國家政權」(state)或前主權國家的同義詞。它也可以作為「民族」(nation)的同義詞。文化人類學家克裡夫·葛茲(Clifford Geertz)在1997年指出,「國家」(country)與「民族」(nation)之間的關係在不同地方差異巨大,無法簡單地將兩者視為二元對立或完全融合。[11]

遠小於一個政治實體的地區也可能被稱為「國家」(country),例如英格蘭的西郡(West Country),用於描述美國西部各種場景的「big sky country」,或用於描述產煤地區的「coal country」等等。[12] 這個詞也普遍用來指代「鄉村地區」(the country)或「鄉野」(countryside)。[13] 在某些文化中,「國家」的含義遠超地理或政治範疇。澳洲原住民作家梅麗莎·盧卡申科(Melissa Lucashenko)曾描述定義「國家」(在原住民語境中首字母大寫)的困難,它不僅是土地,更是一種包含家園、人民、神話、歷史和精神歸屬的複雜概念。[14]

國家的類型

當指一個特定的政治體時,「國家」一詞可以指代不同層級的實體。它可以指一個完全獨立的主權國家,這是一個擁有對其領土最高權威的政治實體,例如法國或日本。此外,它也可以指構成國,即那些構成一個更大主權國家的國家。這些構成國本身擁有一定程度的自治權,但在國際法上不被視為主權實體。例如,聯合王國由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭四個國家組成;[15] 丹麥王國則由丹麥本土、法羅群島和格陵蘭三個國家組成。[16] 最後,該術語也適用於附屬領土,這些是主權國家在其本土之外管轄的領土,例如英國海外領土。儘管它們不是主權國家,但在國際貿易等場合有時被視為獨立的「原產國」,例如香港與澳門。[17][18]

國家認同與象徵

大多數國家同時擁有一個長式名稱(正式名稱)和一個短式名稱(通用名稱)。長式名稱通常在正式場合使用,並常描述其政體形式,例如「德意志聯邦共和國」。短式名稱則是日常生活中普遍使用的稱呼,例如「德國」。[19] 國家的名稱可能因政治或文化原因而更改。例如,上伏塔為擺脫法國殖民歷史的象徵而更名為布吉納法索;北馬其頓的國名曾因與希臘的馬其頓地區名稱相似而引發長達數年的馬其頓名稱爭議。[20]

最初,代表一個國家的旗幟通常是其統治者的個人旗幟。[21] 隨著18世紀末民族國家思想的興起,特別是在美國革命和法國大革命之後,旗幟開始轉變為代表全體公民的集體象徵,而不僅僅是統治家族的權力。[22] 隨著歐洲殖民擴張,旗幟的概念被推廣到世界各地,採用一面國旗成為建國過程中不可或缺的一部分。[23] 對旗幟的學術研究被稱為旗幟學。

國歌是一首愛國的音樂作品,用以象徵和頌揚一個國家或民族的歷史與傳統。[24] 儘管將國歌正式化的習俗在19世紀才變得普遍,但許多國歌的旋律或歌詞在此之前早已作為愛國歌曲存在。有些國家沒有正式的國歌,但在官方場合會演奏事實上的國歌,例如英國的《天佑國王》。

愛國主義

對自己所屬國家的一種積極情感聯繫被稱為愛國主義。這是一種對國家的熱愛、忠誠和歸屬感。這種情感可以是多種感受的結合,涉及語言、家園、民族、文化、政治或歷史等多個方面。它包含了一系列與民族主義密切相關的概念,主要是公民民族主義,有時也包括文化民族主義。[26][27]

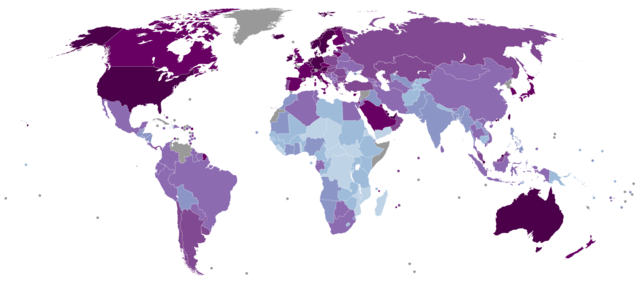

經濟分類

一些國際組織會對各國的經濟狀況進行分類。國家通常被分為已開發國家和開發中國家。[28] 世界銀行根據人均國民收入將各國經濟體分為四類:低收入經濟體、中低收入經濟體、中高收入經濟體和高收入經濟體。[29] 聯合國也發布類似的分類報告,並根據地理位置或其他特定標準劃分亞組。[30]

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads