热门问题

时间线

聊天

视角

海平面上升

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

全球在1901年至2018年間,海平面上升(英語:Sea level rise,簡稱SLR)的幅度為15–25厘米(cm,6–10英寸),即每年平均上升1–2毫米(mm)。[2]在2013-2022年的十年間,上升速度加速至4.62毫米/年。[3]人為造成的氣候變化是主要原因:在1993年至2018年間,海水的熱膨脹所造成的海平面上升程度即佔42%、溫帶冰河融化佔21%、格陵蘭冰蓋融化佔15%,而南極洲冰蓋融化則佔8%。[4]:1576由於海平面上升的速度會滯後於地球變暖,預計從現在到2050年,上升仍會持續加速,純粹是應對已發生的全球變暖結果。[5]根據人類溫室氣體排放的演化,如果從現在起到2100年,排放被深度削減後,海平面上升將達到30厘米(1英尺)多一點,但也可能會因高排放而加速,並會發生上升1米(3+1⁄2英尺),甚至是2米(6+1⁄2英尺)的風險。[6][7]長遠看來,在氣溫升高1.5°C (2.7°F) 的情景下,在未來2,000年內海平面將上升2–3米 (7–10英尺),在升溫的峰值達到5°C (9.0°F) 的情景時,海平面將上升19–22米(62–72英尺)。。[6]:21

海平面上升最終將對地球的每處沿海和島嶼人口造成影響,[8][9]無論是經由洪水,還是更強的風暴潮、大潮和海嘯。這會導致沿海生態系統如紅樹林等的喪失、灌溉水鹽化導致農作物減產,以及港口受損而干擾海上貿易。[10][11][12]預計到2050年,因海平面上升將導致目前居住有數千萬人口的地區面臨每年會發生的洪水。如果人們不將溫室氣體排放大幅削減,受影響的人口數目在本世紀後幾十年會增加到數億。[13]因此目前未直接受到海平面上升影響的地區,在將來仍有可能受到大規模移民和經濟破壞等問題的影響。

與此同時,由於潮差或地層下陷等地區性因素,以及個別生態系統、部門和國家不同的韌性和調適能力,所造成的損失程度將會有差別。[14]例如美國(特別是美國東岸)的海平面上升幅度已高於全球平均水平,預計到本世紀末將達到全球平均水平的2至3倍。[15][16]然而在受海平面上升影響最大的20個國家中,有12個位於亞洲。孟加拉國、中國、印度、印尼、日本、菲律賓、泰國和越南八國,其遭受海平面上升和地面沉降影響的合計人口,即佔全球的70%。[17]還有,對世界人口規模最大的短期影響預計將發生在地勢低窪的加勒比地區和太平洋島國上,其中許多島嶼預計會在本世紀後期變得無法居住。[18]

人類社區可通過三種方式對海平面上升作調適:透過規畫性撤退、海岸管理、或是建設實體建築如海堤[19]等硬性,或進行沙丘穩定和海灘復原等軟性方法來達到目的。有時這些調適策略是齊頭並進,而有時則須在不同策略中做選擇。[20]如果一個地區的人口迅速增加,規畫性撤退的做法就有難度 - 預計非洲沿海低窪地區的人口在未來40年內將增加約1億人,會成為特別嚴重的問題。 [21]較貧窮國家也難以採用與較富裕國家相同的方法來作調適,而在某些地點的海平面上升會因其他環境問題而加劇,例如那些所謂的下沉城市已經碰到的。[22]沿岸生態系統通常經由向內陸移動來調適,但由於自然或人為障礙,並非全然能達到目的。[23]

Remove ads

觀察結果

1992年-2019年海平面高度變化 – NASA

根據托佩克斯/海神衛星計畫的三顆衛星收集而來資料製作。藍色區域為下降,橘/紅色區域則為上升。[24]於1901年至2018年間,全球海平面平均上升約20厘米(或8英寸)。[6]經由衛星雷達測量而收集到更精確的數據發現從1993年到2017年共上升7.5厘米(3英寸,等於每年平均2.9毫米),[4]而在2013年至2022年的十年間加速至每年上升4.62毫米。[3]

全球海平面上升程度並不均勻。由於下陷(土地下沉或沉降)或回彈(因壓力於冰融之後消失,土地回彈隆起),會導致某些陸地向上或是向下變動。因此會發生當地相對海平面上升中,有幅度高於或低於全球平均水平的情況。海上冰塊產生的重力效應變化也將全球海水分佈的差異擴大。[25][26]

當冰河或冰蓋融化時,其質量降低會把重力作用降低。在一些靠近現在和以前冰河和冰蓋的地方,會導致當地海平面下降,但遠離冰蓋的海平面會以超過平均水平的方式升高。因此格陵蘭的冰損失對區域海平面的影響與南極洲的冰損失不同。[27]另一方面,大西洋變暖的速度比太平洋為快,而對歐洲和美國東岸產生影響,這些地區的海平面上升幅度是全球平均水平的3-4倍。[28]大西洋經向翻轉環流(AMOC)的衰退也與美國東北海岸區域海平面的極端上升有關。[29]

許多港口、城市群和農業區都建在河流三角洲上,那裡的土地沉降導致海平面上升相對大幅增加。這是由於以不可持續方式開採地下水、石油和天然氣,以及建設堤壩和其他洪水管理措施,妨礙沉積物堆積所造成,而這類沉積物有補償三角洲土壤自然沉降的作用。[30]:638[31]:88位於荷蘭的萊茵-馬斯-斯海爾德三角洲由人為造成的沈降總量估計為3-4米(10-13英尺),位於美國新奧爾良的密西西比河三角洲城市地區沉降超過3米(10英尺),位於北加利福尼亞州的薩克拉門托-聖華金河三角洲城市地區沉降超過9米(30英尺)。[31]:81–90另一方面,冰期後地殼回彈導致加拿大哈德遜灣和波羅的海北部周圍的海平面相對下降。[32]

Remove ads

預測

有兩種方法可對海平面上升進行建模並做預測。其中一種,科學家把發生的過程因素用於建模,所有相關且易於理解的物理過程都包含在內。冰蓋模型用於計算冰蓋所造成的影響,大氣環流模型用於計算海水溫度上升及其膨脹所造成的影響。雖然一些相關過程可能未得到充分理解,但這種方法可預測響應中的非線性和長期延遲效果,而只對近期的研究可能會把這些非線性和長期延遲的後果忽略。

而另一種方法,科學家除用到一些基本的物理模型之外,還採用半經驗技術,利用歷史地質數據來確定海平面對全球變暖的可能反應。[33]這些半經驗海平面模型依賴統計技術,利用觀察到過去對全球平均海平面的影響與全球平均溫度之間的關係。 [34]這類模型出現的部分原因是由於聯合國政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 文獻使用的大多數物理模型評估結果與20世紀的觀測結果相比,有將海平面上升數據低估的情況。[26]

IPCC從1990年發佈第一次評估報告開始,在每份報告(迄今已發佈六次評估報告)中都提出全球在21世紀海平面上升的多種可能情景。情景之有差異,主要是由於未來溫室氣體排放具有不確定性(由於政治情況及經濟發展難以預測),情景是基於不同溫室氣體排放假設而估算的可能結果。2013-2014年發佈的第五次評估報告(AR5)中使用的情景稱為代表性濃度路徑)(RCP)。在每個RCP都會提供海平面上升的估計值,附有下限和上限的形式,以反映未知的部分。 在RCP2.6路徑情景,溫室氣體排放量保持在足夠低的水平,以符合巴黎協定將迄2100年的升溫控制在2°C的目標。在RCP2.6路徑情景,估計迄2100年的海平面上升約為44厘米(下上限範圍各為28至61厘米)。對於RCP8.5路徑情景,海平面將上升52至98厘米(20+1⁄2至38+1⁄2英寸)。[26][36]

由於缺乏可靠信息,該報告沒估計南極洲冰蓋部分徹底崩潰而加速全球海平面上升的可能性,只表達如果崩潰,21世紀的上升幅度不會超過幾十厘米(具中等置信度)。[26]自其發表以來,已有多篇論文對此決定提出質疑,並納入南極洲和格陵蘭的冰蓋崩潰過程,並將當前事件與古氣候學數據進行比較,而提出更高的上升程度估計。[37][38][39]例如墨爾本大學研究人員於2017年發表的一份報告,估計冰蓋過程將使第五次評估報告(AR5)中有關海平面上升的估計,在低排放情景下會增加約四分之一,在溫和情景下會增加近二分之一,高排放情景下則幾乎增加一倍。[40][41]於2017年發表的第四次美國國家氣候評估提出與IPCC在低排放情景相當的估計,但表示如果在高排放情景下,物理上有可能觸發南極冰層的不穩定,到2100年的海平面上升(相對於2000年)將會達到2.4米(10英尺),遠高於AR5對相同場景下估計的130厘米(5英尺),但未將冰蓋不穩定因素考慮在內。[42]

於美國哥倫比亞大學任教的兼職教授詹姆斯·漢森所領導的一項2016年研究,提出一種假設,認為脆弱的冰蓋崩塌會導致近期海平面指數型加速上升,在10、20,或40年內均翻倍,而導致在50年、100年或200年達到好幾米的上升。[39]然而這在科學界仍屬少數人的觀點。 [43]為進行比較,有兩篇專家徵詢論文於2019年和2020年發表,均著眼於低排放和高排放情景。前者綜合22位冰蓋專家的預測,估計在低排放情景下,到2050年的上升中位數為30厘米(12英寸),到2100年的為70厘米(27+1⁄2英寸),在高排放情景下,到2050年的中位數為34厘米(13英寸),到2100年為110厘米(43+1⁄2英寸)。專家還估計即使在低排放情景下,也有小的可能性讓2100年的上升超過1米,而在高排放情景下,上升也有可能超過2米,後者會導致全球有1.87億人流離失所。[44]後一篇論文綜合106名專家的看法,他們估計到2100年對RCP2.6的中位數為45厘米(17+1⁄2英寸),其中5%-95%置信度範圍為21到82厘米(8+ 1⁄2– 32+1⁄2英寸)。對於RCP8.5,專家估計到2100年的中位數為93厘米(36+1⁄2英寸),其中5%-95%置信度範圍為45到165厘米(17+1⁄2–65英寸)。[45]

到2020年,於格陵蘭和南極洲觀測到的冰蓋損失被發現符合AR5預測的上限。[46][47]因此於2019年IPCC發表關於氣候變化的海洋和冰凍圈特別報告(SROCC)中更新的上升預測,比AR5中的要高一些,此數字與觀測到的海平面上升趨勢的推斷相比,會更為可信。[48]

IPCC第六次評估報告(AR6) 中使用的主要海平面上升預測集最終僅略大於SROCC中的預測。預測到2100年,SSP1-2.6路徑(參見共享社會經濟路徑)會導致17-83%置信度範圍為32-62厘米(12+1⁄ 2 –24+1⁄2英寸)的上升,SSP2-4.5路徑情景會導致44–76厘米(17+1⁄2–30英寸)的上升,SSP5-8.5路徑情景會導致65–101厘米(25+1⁄2-40英寸 )的上升。該報告還提供在下限和上限的擴展預測,添加SSP1-1.9路徑情景,該情景代表達到升溫1.5°C (2.7°F) 的目標,可能的上升範圍為28–55厘米(11–21+1 ⁄ 2英寸),以及涉及SSP5-8.5下的海洋冰蓋和海洋冰崖不穩定等過程的「低置信度」敘述。報告對於這種情況提出警告說,到2100年,海平面上升超過2米(6+1⁄2英尺)的情況「不能排除」。[7]截至2022年,美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)表示在升溫不超過2°C (3.6°F) 的情況下,於2100年的海平面上升0.5米 (19+1⁄2英寸) 概率為50%,在升溫不超過3–5°C((5.4–9.0°F))的情況下,海平面上升0.5米的概率上升至>80%到>99% 之間。」[16]

Remove ads

電腦模型運算結果與海平面上升的氣候代理記錄呈現一致,[26]:1189顯示出即使氣溫變得穩定,長期且量大的上升仍會持續幾個世紀。[49]500年後,僅由海水熱膨脹引起的海平面上升可能僅達到最終上升水平的一半,模型顯示上升幅度可能在0.5–2米(1+1⁄2–6+1⁄2英尺)範圍內。[50]此外,格陵蘭和南極洲冰蓋的臨界點預計將在如此的時間尺度上發揮更大的作用,[51]非常長期的上升主要由南極洲的冰融化所主導,特別是如果變暖超過2°C (3.6°F)的時候。來自持續燃燒化石燃料所排放的二氧化碳會在未來千年內導致海平面進一步上升數十米。如將地球上可用的化石燃料耗盡,足以融化整個南極冰蓋,導致海平面上升約58米(190 英尺)。[52]

在未來2,000年內,如果氣溫上升峰值達到當前設定的1.5°C (2.7°F),則海平面預計將上升2–3米 (6+1⁄2–10英尺)、如果峰值溫度控制在2°C (3.6°F),則海平面將上升2–6 米(6+1⁄2–10英尺)、如果峰值控制在5°C (9.0°F) ,則海平面將上升19–22米 (62+1⁄2–72英尺)[6]:SPM-28如果溫度上升停止在2°C (3.6°F) 或5°C (9.0°F),海平面仍將繼續上升約10,000年。在前一情況下,上升程度將達到比第一次工業革命前水平高8–13米 (26–42+1⁄2米),而在後一情況下,將達到28–37米 (92–121+ 1⁄2英尺)。[53]

隨著電腦模型和觀測記錄均有改進,而有一系列研究在進行中,試圖為2100年之後幾個世紀的上升做預測,但此在很大程度上仍為推測的結果。例如在2019年4月舉行的專家徵詢,向22名專家詢問在5°C升溫,高變暖情景下對2200年和2300年海平面上升總量預測時,最終得出的90%置信度區間,分別為為-10厘米(4英寸) 到740厘米(24+1⁄2英尺)和−9厘米(3+1⁄2英寸)到970厘米(32英尺)(負值表示氣候變化引發降水增加,而導致冰蓋質量平衡大幅增加的可能性極低)。[44]由德國海洋學家及氣候學家Stefan Rahmstorf領導向106名專家徵詢(另包括2,300名專家)有關RCP2.6路徑情景和RCP8.5路徑情景的看法:前者專家群提供的中位數為118厘米(46+1⁄2英寸),17%-83%置信度範圍為54–215厘米(21+1⁄2–84+1⁄2英寸)和5%-95%置信度範圍為24–311厘米(9+1⁄2–122+1⁄2英寸),而後者專家群提供的中位數為329厘米(129+1⁄2英寸),17%-83%置信度範圍為167–561厘米(65+1⁄2–221英寸),5%-95%置信度範圍為88–783厘米(34+1⁄2–308+1⁄2英寸) 。[7]

在2021年,AR6首次能在提供2100年上升預測的同時,也提供2150的預測。根據這份報告,在SSP1-1.9路徑情景下將升溫保持在1.5°C,到2100年,海平面上升在17-83%置信度範圍為37-86厘米(14+1⁄2-34英寸),SSP1-2.6路徑情景為46–99厘米(18–39英寸),SSP2-4.5路徑情景為66–133厘米(26–52+1⁄2英寸),在SSP5-8.5路徑情景將達到98–188厘米(38+1⁄2–74英寸)。此外,報告說在「低置信度」下,會導致到2100年的上升超過2米(6+1⁄2英尺),那麼到2150 年,它將進一步加速,可能會接近5米(16+1⁄2英尺) 。這份報告還提供在SSP1-2.6和SSP5-8.5路徑情景下,到2300年的海平面上升的較低置信度估計:前者在0.5米(1+1⁄2英尺)和3.2米(10+1⁄2英尺 )之間。 ,而後者在略低於2米(6+1⁄2英尺)到略低於7米(23英尺)。最後,有低置信度的SSP5-8.5路徑情景,屆時上升有可能超過15米 (49英尺)。[54]

於2018年提出的估計,在二氧化碳排放量最終抵達峰值之前每5年的增加,到2300年上升的中位數就會增加20厘米(8英寸),其中有5%的可能性為1米 (3+1⁄ 2英尺),基於相同的情景。在同一估計顯示如果升溫穩定在2°C (3.6 °F) 以下,2300年海平面上升仍將超過1.5 米 (5英尺),而之前因達到碳中和而緩慢下降的氣溫可能會將上升限制在70–120厘米(27+1⁄2–47英寸)。[55]

Remove ads

測量

海平面變化可由海洋水量的變化、體積的變化或陸地海拔相對於海面的變化所引起。在一致的時段內,透過評估可找出對海平面上升的影響因素,並提供軌跡變化的早期跡象,而有助於為調適計劃提供信息。[56]用於測量海平面變化的各項技術測量出的水平並非完全相同。潮汐計只能測量相對海平面,而人造衛星可測量出絕對海平面變化。[57]為精確測量海平面,科學家還研究地球上的冰和海洋對地貌學的影響,特別是由於過去的冰塊消退而導致陸地仍在上升(地殼回彈作用),以及地球重力和地球自轉的作用。[4]

自1992年發射托佩克斯/海神衛星以來,持續有一系列重疊的大地測量衛星以記錄海平面及其變化。[58]這些衛星可測量由洋流產生的海面變化,並檢測其高度變化趨勢。為測量衛星與海面間的距離,衛星向地球發送微波脈衝,並記錄從海洋表面反射後返回所需的時間。微波輻射計測量並校正由大氣中水蒸氣引起的延遲。將這些數據與航天器的已知精確位置相結合,可將海面高度差異控制在幾厘米(約一英寸)之內。[59]根據衛星測高估計,在1993-2017年期間,全球海平面上升率為每年3.0 ± 0.4毫米(1⁄8 ± 1⁄64英寸)。[60]

衛星可用於測量局部性的海平面變化,例如於1993年至2012年之間發生在熱帶太平洋西部海平面的大幅上升。這種急劇上升與信風增加有關,當太平洋十年振盪(PDO)和聖嬰-南方振盪現象(ENSO)之間互為轉換時,信風就會增強。[61]PDO是種全海盆氣候模式,分為兩個階段,通常每個階段為時10至30年,而ENSO的周期較短,為時約2至7年。[62]

Remove ads

全球潮汐計網絡是觀察海平面變動的另一重要資訊來源。潮汐計記錄較衛星記錄具有較大的空間差異,但可涵蓋更長的時段。[64]潮汐計的覆蓋主要始於北半球,南半球的數據直到20世紀70年代仍然稀少。[64]為期最長的海平面測量記錄是於1675年建於荷蘭阿姆斯特丹的阿姆斯特丹標準水位(簡稱NAP)。[65]在澳大利亞也有廣泛的記錄,包括由一位業餘氣象學家從1837年開始的測量,以及從1841年開始在塔斯馬尼亞亞瑟港囚犯定居點附近的死亡島上,於一處小懸崖上設立的海平面基準測得的數據。[66]

把潮汐計網絡與衛星高度計數據相結合,可確定全球平均海平面在1870年至2004年間已上升19.5厘米(7.7英寸),平均上升速度約為1.44毫米/年(20世紀為1.7毫米年) 。[67]到2018年,澳大利亞聯邦科學與工業研究組織 (CSIRO) 收集的數據顯示全球平均海平面年上升率已為3.2毫米(1⁄8英寸),是20世紀平均上升速度的兩倍,[68][69]而2023年世界氣象組織的報告顯示在2013-2022年期間,上升速度進一步加速至4.62毫米/年。[3]這些觀測有助於檢查和驗證氣候變化模型的預測。

潮汐計數據也可顯示區域間的差異。有些是由於當地海平面差異所造成,而另一些則是由於陸地垂直運動所造成。以歐洲為例,只有部分陸地在上升,其餘的均在下沉。自1970年以來,大多數潮汐計測的的海平面均為升高,但波羅的海北部沿岸的海平面則因冰期後地殼回彈而呈下降。[70]

Remove ads

了解過往的海平面水平對了解當前此類過程結束後的海平面的情況,可提供重要資訊。在最近的地質歷史中,氣溫升高和陸地冰變動而引起的海水熱膨脹是海平面上升的主要歸因。地球上一次發生過,比第一次工業革命前平均溫度高2°C (3.6°F) 的時間是在12萬年前,當時的米蘭科維奇循環(由於地球軌道緩慢變化而導致日照量的變化)導致的變暖引發埃米安間冰期。在那次較暖的間冰期時期,海平面至少比現在高5米(16英尺)。[71]埃米亞變暖(間冰期)持續數千年,海平面上升的幅度表示有來自南極和格陵蘭冰蓋的巨大影響。[26]:1139 根據荷蘭皇家海洋研究所的數據,大約300萬年前大氣中的二氧化碳濃度與當前最終升溫超過2–3°C (3.6–5.4°F) 時的類似。這種溫度升高最終將南極洲冰蓋融化三分之一,導致海平面比目前值高出20米。[72]

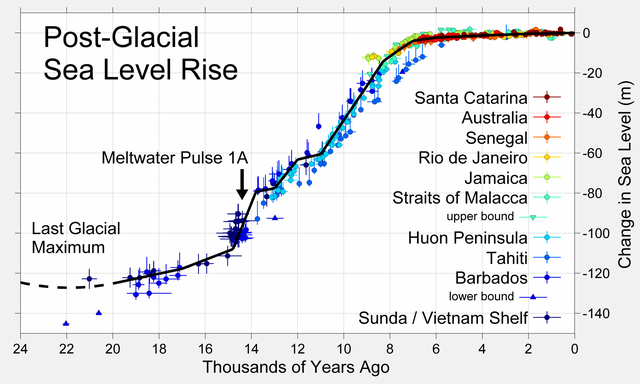

自大約20,000年前的末次冰盛期以來,海平面已上升超過125米(410英尺),上升速度從前工業時代的每年不到1毫米,到大片冰層覆蓋的加拿大和歐亞大陸融化後的每年40毫米以上。所謂融冰脈衝是由這些冰蓋快速崩解所引起的海平面快速上升時期。距今約8,200年前,海平面上升速度開始放緩。過去2,500年的海平面幾乎維持不變。最近海平面上升的趨勢始於19世紀末或20世紀初。[73]

成因

氣候變暖導致全球海平面上升的三個主要因素是加熱導致的海洋膨脹,以及冰蓋和冰河融化帶來的水量增加。 20世紀初以來海平面上升的主要原因是冰河退縮和海洋膨脹,但兩大冰蓋(格陵蘭島和南極洲)的影響預計在21世紀將會增加。[33]冰蓋儲存大部分的陸地冰(~99.5%),格陵蘭的海平面當量(SLE) 為7.4米 (24英尺3英寸),南極洲的海平面當量(SLE) 為58.3米 (191英尺3英寸) 。[4]

每年大約有8毫米(5⁄16英寸)的降水(液體當量)落在南極洲和格陵蘭島的冰蓋上,大部分以雪的形式沉積,隨著時間演進,積雪會形成冰河的冰。大部分降水是隨著水蒸氣從海洋表面蒸發而開始。一些雪被風吹走,或者通過融化或昇華(直接由雪變成水蒸氣)從冰蓋上消失。剩下的雪慢慢變成冰。這些冰會流到冰蓋邊緣,並在邊緣融化或以冰山的形式返回海洋。如果降水、表面過程和邊緣的冰損失相互平衡,海平面將維持不變。但科學家發現冰正消失中,而且是加速消失。[75][76]

Remove ads

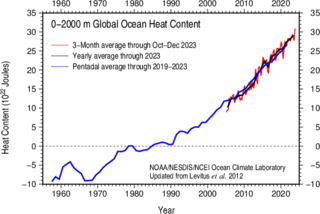

氣候變化帶給地球的額外熱量中有90%以上儲存於海洋中,因而海洋具有氣候變化緩解的作用。把世界海洋的平均溫度提高0.01°C (0.018°F) 所需的熱量會讓大氣溫度升高約10°C (18°F):[78]海洋平均溫度的微小變化代表的是氣候系統總熱含量的巨大變化。

海水受熱之後會膨脹,導致海平面上升。膨脹程度隨水溫和壓力而變。當升高一度,較溫暖的水和壓力較大的水(由於深度的緣故)膨脹程度會比較冷和壓力較小的水為大。[26]:1161因此冷的北冰洋海水的膨脹程度會小於溫暖的熱帶海水。由於不同的氣候模型呈現的海洋加熱模式略有不同,他們在海洋加熱對海平面上升影響的預測並不完全一致。[79]熱量經由風和洋流輸送到海洋深處,其中一些熱量可到達超過2,000米(6,600英尺)的深度。[80]

位於南極大陸的巨大冰蓋含有世界約70%的淡水。[81]冰蓋外圍的冰不斷釋放,而其頂部也不斷積雪:這些過程共同形成南極洲冰蓋的質量平衡。變暖會增快冰蓋底部的融化速度,但也可能會增加降雪量,有助於抵消外圍融化(即使冰蓋表面重量增加也會加速冰塊流入海洋)。[82]雖然全球在過去兩個世紀的降雪量有所增加,但在過去四十年中,南極洲內陸地區的降雪量卻沒有增加。[83]此外,海冰,特別是那些冰棚形式的海冰會阻擋大陸周圍較溫暖的水域與冰蓋直接接觸,因此任何冰棚損失都會大幅增加其融化的速度和隨後的不穩定性。 [83]

用於測量冰體及其變化的不同衛星,取得資料方式有一致性,將資料組合後更可用於確定東南極冰蓋、西南極冰蓋和南極半島的演化過程。[84]於2018年所做的一項系統綜述研究,估計整個大陸於1992年至2002年期間的年平均冰流失量為43吉噸 (Gt,10億噸),而在2012年至2017年期間則加速至年均220吉噸。[85]估計從1993年到2005年之間,由南極洲造成的海平面上升為0.25毫米/年,從2005年到2015年之間,平均每年上升0.42毫米,但不同年份的變化差異很大。[4]

在2021年,根據當前各國的緩解承諾將全球升溫限制在1.5°C(2.7°F)的情景下,預計所有陸地冰蓋到2100年對海平面上升的影響將從25厘米降低到13厘米(從10英寸降為6英寸),山地冰河融化的影響佔有一半,[86]而南極洲是個具有最大不確定性的來源。[86]到2019年,已有多項研究試圖估計僅南極洲冰損失而造成2300年的海平面上升情況:他們認為在低溫室氣體排放下的中位數為上升16厘米(6+1⁄2英寸),最高為37厘米(14+ 1⁄2英寸)。而在最高排放情景下的中位數為上升1.46米 (5英尺) (最低為60厘米 (2英尺) ,最高為2.89米 (9+1⁄2英尺))。[7]

世界最大的海平面上升來源是東南極冰蓋(EAIS)。它擁有的冰足以讓全球海平面上升53.3米(174英10英寸)[87]史上對其的研究少於西南極冰蓋,主因是EAIS被認為相對穩定,[83]這一印象在對其表面質量平衡經由衛星觀測和建模後得到支持。[85]而於2019年所做的一項研究採用不同的方法,所得結論是東部南極洲已全面失去冰塊。 [83]所有研究法都一致認為在近幾十年來,由於海洋變暖,[88][89]托滕冰川已經縮小,且可能導致當地海冰覆蓋減少。[90]托滕冰川是極光冰下盆地的主要出口,極光冰下盆地是東部南極洲的一個主要冰庫,可能會因水文過程而迅速消退。[38]僅流經托頓冰川冰量對全球海平面上升的影響為3.5米(11英尺6英寸),其能產生的影響與整個西南極冰蓋的相似。[91]

另個東部南極洲上可能迅速消退的主要冰庫是威爾克斯盆地,此盆地受到海洋冰蓋不穩定的影響。 [38]這些出口冰河的冰量減少可通過南極洲其他地區的冰積累量得到補償。[85]估計2022年於威爾克斯盆地、極光冰下盆地和其他附近的冰下盆地可能會出現因全球升溫3°C(5.4°F)左右而導致的集體氣候臨界點(最高達到6°C(11°F),而最低為2°C (3.6°F))。一旦跨過這個臨界點,這些冰下盆地的崩塌可能會在短則500年、長則10,000年的期間內發生:中位數時間是2,000年。另一方面,在全球升溫達到7.5°C (13.5°F)(範圍在5°C (9.0°F) 和10°C (18°F) 之間)之前,整個EAIS不會崩潰(至少需要一萬年才會消失)。[92][93]還提起可能需要至少升溫6°C (11°F)的程度才會損失三分之二的體積。[94]

雖然東部南極洲是全球海平面上升的最大可能來源,但相較下西南極洲冰蓋(WAIS)卻更為脆弱。西部南極洲的氣溫比東部南極洲與南極半島的上升的更明顯,在1976年至2012年期間每十年上升的趨勢在0.08°C (0.14°F) 至0.96°C (1.73°F) 之間。 [95]衛星的觀測記錄發現WAIS在1992年至2017年之間有大幅度的融化,導致南極洲海平面上升7.6 ± 3.9毫米(19⁄64 ± 5⁄32英寸),其中流入阿蒙森海的冰河發揮極大的作用。[96]

AR6於2021年刊出的估計是在所有排放情景下,西南極洲冰蓋迄2100年融化導致的海平面上升,其中位數約為11厘米(5英寸)(因為變暖加劇會強化水循環(參見氣候變化對水循環的影響),而增加當地的降雪,約略可抵銷冰蓋融化的損失)。在低排放情景下,會導致最多41厘米(16英寸)的上升,在最高排放情景下,會導致57厘米(22英寸)的上升 。[7]這是因為WAIS容易受到多種不穩定因素的影響,而這些因素的作用仍然難以模擬。其中包括水力壓裂(聚集在冰蓋頂部的融冰滲入裂縫,迫使冰蓋裂開),[37]由氣候變化引起的海洋環流變化而增加溫暖海水與冰棚接觸,[97][98]海洋冰蓋不穩定(一旦冰蓋重量不足以壓制水流,溫度較高的水就會滲入海底和冰蓋底部間的間隙,導致融化加速與隨後崩塌),[99]甚至是海洋冰崖不穩定(高度大於100米(330英尺)的冰崖),一旦不再有冰棚支撐,冰崖就會因自身重量而崩塌。這些過程造成的影響不相同,發生的可能性也不盡相同,例如海洋冰崖的不穩定從未被觀察過,並且並未被被一些更詳細的模型所包含。[100]

思韋茨冰川和派恩島冰川被認為是最易發生冰蓋不穩定過程的冰河。兩條冰河河道基岩地形都是越往內陸會越深( grounding zone),讓整條冰河底部更易暴露在較暖海水侵入的情況下。[101][102]自21世紀初以來,兩條冰河對全球海平面的影響已經加速,思韋茨冰川釋出的水量目前佔全球海平面上升的4%。[103][104][105]在2021年底的預測是思韋茨冰棚將在三到五年內崩塌,而讓整條思韋茨冰川的不穩定勢所難免。[106]如果思韋茨冰川完全崩塌,它本身將導致全球海平面上升65厘米(25+1⁄2英寸),[102][107]但此一過程將會持續幾個世紀。[103]

由於西南極冰蓋下面的大部分基岩遠低於海平面,冰蓋目前由思韋茨冰川支撐,若是冰河損失,整個冰蓋的穩定將會受到破壞。[38][108]這種可能性早在20世紀70年代就被首次提出,[37]在1978年發表的一項研究報告預測到2050年,人為二氧化碳排放量會增加一倍,單獨WAIS快速損失一事就會導致海平面上升達到5米(15英尺)的程度。[37][109]此後經改進的電腦模型演算,WAIS的冰蓋融化將讓上升程度達到3.3米(10英尺10英寸)的程度。[110][111]到2022年,估計整個西南極冰蓋的崩塌將需約2,000年,最短至少需500年(最長則可能為13,000年)。與此同時,預測這種崩潰可能在全球升溫1.5°C (2.7°F) 左右時引發,而在全球升溫3°C (5.4 °F) 時成為不可避免。而最壞的情況是可能已遭觸發。[92][93]這個過程需要很長時間才能完成,但有人建議,一旦觸發,阻止它的唯一方法就是將全球氣溫降低到比工業化前水平再低1°C (1.8°F)。就是比2020年的氣溫低約2°C (3.6°F)。[94]

格陵蘭上大部分的冰都是格陵蘭冰蓋的一部分,最厚處有3公里(10,000英尺)。島上其他的冰由孤立的冰河和冰蓋組成。格陵蘭海平面上升的來源是冰蓋融化(70%)和冰河崩解(30%)。21世紀初格陵蘭的年均冰損失比20世紀增加一倍多,[113]對海平面上升的影響也相應增加,從1992年至1997年期間的每年0.07毫米增加到2012至2017年期間的每年0.68毫米. 1992年至2018年期間當地冰蓋的損失總量達到3,902吉噸,相當於10.8毫米的海平面上升。[114]在2012-2016年期間,來自陸地冰源的融冰佔整個上升程度的37%(不包括海水熱膨脹因素)。[115]這一冰蓋融化速度也與過去IPCC發表的評估報告中較高端預測相關。[47][116]於2021年發表的AR6中估計,在基本實現《巴黎協定》目標的SSP1-2.6排放情景下,格陵蘭冰蓋到本世紀末融化將會讓全球海平面上升約6厘米(2+1⁄2英寸),而合理的最高程度為15厘米(6英寸)(甚至有甚小的可能性是由於冰蓋質量平衡反饋作用而讓冰蓋質量增加,導致海平面降低約2厘米(1英寸))。與全球變暖最高值SSP5-8.5相關的情景會讓海平面上升至少5厘米(2英寸),可能中位數為13厘米(5英寸),最高可能為23厘米(9英寸)。[7]

已知的是格陵蘭冰蓋的某些部分將導致海平面發生無可避免的上升。[117][118][119]格陵蘭外圍冰河和冰蓋在1997年左右已跨越不可逆轉的臨界點,將會持續融化。[120][121]隨後所做的研究指出過去20年(2000年至2019年期間)的氣候已導致未來會以這種模式損失約3.3%的體積,讓冰蓋在未受其他任何氣溫變化影響的情況下,最終產生27厘米(10+1⁄ 2英寸)的上升程度 。[122]全球變暖還有一個閾值,格陵蘭冰蓋在跨越後就會幾乎完全融化。[123]早期研究將閾值設定為低至1°C (1.8°F),且絕對不高於工業化前溫度4°C (7.2°F)。[26]:1170[124]於2021年對格陵蘭底部1.4公里冰芯內的冰下沉積物進行的分析,發現格陵蘭冰蓋在過去百萬年中至少已融化過一次,雖然那段時期的溫度從未比今日的超過2.5°C (4.5°F) 。[125][126]於2022年的估計,格陵蘭冰蓋的崩潰臨界點可能低至0.8°C (1.4°F),且肯定不會高於3°C (5.4°F):很有可能在升溫超過1.5°C (2.7°F) 左右就會跨越。一旦跨越,冰蓋需要1,000到15,000年才會完全解體,最有可能的是需要10,000年。[92][93]

地球上大約有20萬條冰河,分佈在各大洲。[128]存在於山地冰河中的冰量佔全球冰河冰量不到1%,而存在格陵蘭島和南極洲的佔比為99%。但山地冰河中的冰較大冰蓋的更易融化。表示史上的山地冰河在海平面上升的影響上極小,對21世紀海平面上升的影響仍小,但很重要。[129]對全球山地冰河及其冰蓋質量損失的觀測,與建模研究顯示於20世紀平均每年導致海平面上升0.2-0.4毫米。[130]於2012-2016年期間造成的影響幾乎與格陵蘭一樣多:每年海平面上升0.63毫米,相當於陸地冰源造成海平面上升的34%。 [115]於20世紀,山地冰河對海平面上升的影響約為40%,估計到21世紀約為30%。[4]IPCC第五次評估報告估計山地冰河對全球海平面的影響程度為7–24厘米(3–9+1⁄2英寸)。[26]:1165

一篇刊在2003年《科學》雜誌的論文估計到2100年,在升溫1.5°C (2.7°F) 的情景下,四分之一的山地冰河質量將會消失,海平面上升將為約9厘米(3+1⁄2英寸),而在升溫4°C (7.2°F ) 的情景下,近一半的山地冰河質量將會消失,海平面上升將為約15厘米(6英寸)。由於冰河質量絕大部分是集中在最具韌性的冰河中,預計將有49%至83%的冰河結構會消失。據進一步估計,到2100 年,如果依據當前的2.7°C (4.9°F) 升溫軌跡進行,到2100年的海平面上升程度將約為11厘米(4+1⁄2英寸)。[131]就長遠來看,山地冰河甚至會更為脆弱。 另一篇刊載於2022年《科學》雜誌上的論文估計,一旦氣溫上升超過2°C (3.6°F),幾乎所有山地冰河將無法倖存,而升溫到3°C (5.4°F) 左右,就不可避免的會完全消失,甚至在升溫1.5°C (2.7°F) 的情景下,到2100年就有完全消失的可能。這種情況在跨越臨界點後,最快是在50年內發生,最有可能的是在200年內發生,最長的時間估計約需1,000年。[92][93]

海冰損失對全球海平面上升的影響非常小。如果海中漂浮的冰,融化後與海水完全相同,依據阿基米德浮體原理而不會有海平面上升的情事。但融化的海冰所含的鹽分比海水更少,因此密度較小,每單位質量的體積稍大。如果所有浮動冰棚和冰山融化,海平面只會上升約4厘米(1+1⁄2英寸)。[132]

人類活動會影響陸地上儲存的水量。構築水壩可留住大量的水,這些水不會流入大海(儲存的總量會有變化)。另一方面,人類從湖泊、濕地和地下含水層抽水用於糧食生產,往往會導致地層下陷。此外,水循環受到氣候變化和森林砍伐的影響,會對海平面上升產生進一步的積極和消極影響。在20世紀,這些過程大致維持平衡,但建設水壩活動已見放緩,預計在21世紀會維持在較低水平。[26]:1155[133]

在1993年至2010年之間,由灌溉引起地球水資源的重新配置,導致地球地理極點移動78.48厘米(30.90英寸),源自地下水的消耗約造成全球海平面上升6.24毫米(0.246英寸)。[134]

影響

海平面上升的影響包括更高和更頻繁的高潮和風暴潮洪水、海岸侵蝕加劇、海洋初級生產力受抑制、更廣泛的沿海洪泛以及地表水和地下水品質的變化。這些可導致更大的財產和沿海棲息地損失、洪水期間的生命損失以及文化資源的破壞。農業和水產養殖業也會受到影響。旅遊、娛樂和交通相關功能也有喪失的可能。[10]:356城市化及森林砍伐等土地利用變化會加劇海岸洪水對海岸低窪地區的影響。那些本已容易受到海平面上升影響的地區還面臨著海岸洪水沖刷土地,並改變地貌的問題。[136]

由於預計到2050年全球海平面上升的程度只會受到溫室氣體排放量變化的輕微影響,[5]研究人員強烈認為將2050年的海平面上升水平與2010年的人口分佈相結合(即不考慮其間的人口增長和人類遷徙的影響)後,每年將有約1.5億人居住在漲潮時會處於水線以下的地點,而每年約有3億人會受到洪水侵害,此與2010年的數值相比,增加4,000至5,000萬人。[13][137]到2100年,如果海平面上升幅度保持在較低水平,則會另外增加4,000萬居住之處在漲潮時會處於水線以下的地點,而如果海平面上升保持在較高水平,則會另外增加8,000萬人。[13]在最高排放情景下,到2100年的冰蓋融化會導致海平面上升遠高於1米(3+1⁄4英尺)(有可能超過2米(6+1⁄2英尺)),[6]:TS-45[16](與2010年的基線比較),每年將有多達5.2億人生活在漲潮時會處於水線以下的地點,而每年將有6.4億人生活在被洪水淹沒的地方。[13]

從長遠來看,沿海地區特別容易受到海平面上升、風暴頻率和強度變化、降水增加和海洋溫度上升的影響。世界人口中有10%居住在海拔低於10米(33英尺)的沿海地區。此外,全球人口超過500萬的城市中有三分之二位於這類低窪的沿海地區。[140]總共約有6億人直接生活在世界各地的海岸地區。[141]如邁阿密、里約熱內盧、大阪和上海等城市將在本世紀後期,在接近當前3°C (5.4°F) 升溫軌跡下會特別容易受到影響。[12][36]總之,利用光學雷達所做的研究已確定於2021年,全球有2.67億人生活在海拔低於2米(6+1⁄2 ft)的陸地上,如果海平面上升1米(3+1⁄2英尺),同時人口零增長,此一數字將增為4.1億人。[142][143]

即使居住在更內陸的人口也會受到可能的海上貿易中斷和人口遷徙的影響。 聯合國秘書長安東尼歐·古特瑞斯於2023年提出警告,海平面上升有可能導致「如聖經中所描述般」的大型人口遷徙。[144]海平面上升不可避免會影響到港口,但目前對此課題的研究有限。對於保護目前使用的港口所需的投資金額,以及在別處建設新港口變得更加適合之前如何保護既有港口,人們知之甚少。 [145][146]此外,有些沿海地區是肥沃的農田,這些農田消失後會導致糧食安全的問題。對於埃及尼羅河三角洲、越南紅河三角洲和湄公河三角洲等三角洲,當地的土壤和灌溉水已受到嚴重的海水侵入影響。[147][148]

當海水到達內陸時,海岸植物、鳥類和淡水/河口灣魚類會因洪水和土壤/淡水鹽化而喪失棲息地。[149]當沿海森林地區被海水淹沒以致樹木死亡時,就會出現所謂的幽靈森林。[150][151]從2050年左右起,預計美國佛羅里達州、古巴、厄瓜多爾和聖佑達修斯的一些棱皮龜、赤蠵龜、玳瑁、綠蠵龜和欖蠵龜的築巢地將會被淹沒,而且隨著時間往前,此一比例只會增加。[152]2016年,位於大堡礁內名為Bramble Cay小島被海水淹沒,島上囓齒動物珊瑚裸尾鼠棲地沉沒海中。[153]到2019年,珊瑚裸尾鼠被正式宣告滅絕。[154]

雖然一些生態系統可向陸內移動以避開高漲水線,但仍有許多會因自然或人為障礙而無法進行。當考慮到人為障礙,這種海岸空間變小的情況有時被稱為「海岸擠壓」,會導致泥灘和潮汐沼澤等棲息地喪失。[23][155]熱帶海岸泥灘上的紅樹林生態系統存有高度的生物多樣性,但由於紅樹林植物依賴氣生根(可長到半米高)呼吸,而會在海平面上升時變得特別脆弱。[156][157]雖然紅樹林可經向內陸遷移,同時利用垂直積累的沉積物和有機物質來適應海平面上升,但如果海水上升速度太快,它們仍會被淹沒,而導致此生態系統喪失。[157][158][159]紅樹林和潮汐沼澤都有抵禦風暴潮、海浪和海嘯的作用,當其消失後,會讓海平面上升的影響變得更嚴重。[160][161]人類活動,例如修建水壩,會限制濕地的沉積物供應,而阻礙自然適應過程。一些潮汐沼澤的消失看來無可避免。[162]

同樣的,對鳥類和魚類生命很重要的珊瑚需要垂直生長以持續接近海面,便於吸收陽光中的能量。迄今為止,珊瑚尚能隨著海平面上升而維持垂直生長,但將來就可能無法做到。[163]

未來非洲的人口增長會把海平面上升的風險放大。據信當地在2000年左右有5,420萬人生活在高度暴露的低海拔沿海地區(LECZ),而此一數字將會於2030年加一倍,達到約1.1億人,數字將於2060年會更進一步達到約1.85至2.3億人,具體取決於實際人口的增長程度。預計到2060年,區域海平面平均上升將達到21厘米左右(氣候變化情景預測到那時幾乎沒產生什麼影響),但由於當地地理和人口趨勢間的交互作用,會以複雜的方式增加其遭受百年洪水等大型災害的風險。[21]

預計近期內最大的人口流離失所事件會發生在東非地區,2020年至2050年間可能至少有75萬人受害。估計非洲12個主要城市 (阿必尚、亞歷山卓、阿爾及爾、開普敦、卡薩布蘭加、達卡、三蘭港、德班、拉哥斯、洛梅、魯安達和馬布多)到2050年,對於「溫和」氣候變化情景RCP4.5將共同承受650億美元的累積損失,在高排放情景RCP8.5的累積損失為865億美元,在此高排放情景版本,另有冰蓋高度不穩定帶來的額外影響,預計總損失將高達1,375億美元。若把額外「低概率、高破壞性事件」列入考慮,「溫和」RCP4.5情景的總風險會增加至1,870億美元,RCP8.5的總風險增加至2,060億美元,加入冰蓋高度不穩定情景的影響,總風險會增加至3,970億美元。[21]在這些估計中,僅埃及亞歷山卓的損失就佔總數的一半左右:[21]居住於當地低窪地區的數十萬人在未來十年內將不得不被迫遷移。[147]到2050年,整個撒哈拉以南非洲地區受海平面上升造成的損失可能達到GDP的2-4%,但在很大程度上會受當地未來經濟成長和氣候變化調適行動的影響。 [21]

長期而言,如果到本世紀末全球升溫達到4°C(與RCP8.5路徑情景相關的水平),預計埃及、莫桑比克和坦桑尼亞將成為非洲國家中受年度洪水影響人數最多的國家。在RCP8.5路徑情景下,10個重要文化遺址(阿爾及爾卡斯巴、迦太基考古遺址、科克瓦尼、大萊普提斯考古遺址、蘇塞麥地那、突尼斯市的阿拉伯老城、塞卜拉泰考古遺址、羅本島、聖路易島 (塞內加爾)和蒂帕薩)已被列入到本世紀末會面臨洪水和侵蝕的風險,還有總共15個拉姆薩公約保護濕地及其他自然世界遺產地也會遭到類似的風險。[21]

估計截至2022年在東亞和南亞已有6,300萬人面臨百年洪水的威脅,在很大程度上是由於許多國家的海岸保護不足的緣故。未來此況將會更加嚴重:亞洲是面臨海平面上升風險人口最多的地區,在21世紀,僅在孟加拉國、中國、印度、印尼、日本、菲律賓、泰國和越南面臨海平面上升影響的人數就佔全球的70%。[17][164]這完全是由於此地沿海區人口稠密,而亞洲海平面上升的速度與全球平均水平相似的緣故。例外情況包括印度洋-太平洋海域(自20世紀90年代以來,該地區的海平面上升速度加快約10%),以及中國沿海(該地區自20世紀80年代以來已檢測出海平面上升「極端」的情況)。全球變暖將對洪水頻率產生極大的影響。估計在RCP8.5(強烈的氣候變化情景)下,日本本州未來海平面上升速度將比全球平均水平多出25厘米。 RCP8.5路徑情景另外還導致至少三分之一的日本海灘和57-72%的泰國海灘遭到淹沒。[17]

據估計,當亞洲海平面上升0.47米,會遭受1,676億美元的直接經濟損失、上升1.12米,此類損失為2,723億美元、上升1.75米,損失將增至3,381億美元(此外,另有因人口流離失所間接影響,會分別造成額外85億、240及150億美元的損失。),其中中國、印度、韓國、日本、印尼和俄羅斯遭受的損失最大。到2050年,預計全球遭受洪水損失最高的20個沿海城市中,有13個在亞洲。其中9個(曼谷、廣州、胡志明市、雅加達、加爾各答、名古屋、天津、廈門和湛江)的海平面上升風險將因地層下陷而加劇。到2050年,位於廣州的海平面將上升0.2米,年經濟損失預計將達到2.54億美元,位居世界第一。據估計,在RCP8.5條件,而又不採取適應措施時,廣州因此產生的累計經濟損失將達到約3,310億美元,到2070年約為6,600億美元,到2100年將達到1.4兆美元。高度冰蓋不穩定將讓這些數字分別增加至約4,200億美元、約8,400億美元和約1.8兆美元。在上海,海岸洪水損失約佔當地GDP的0.03%;但到2100年,在「溫和」RCP4.5情景,卻未進行調適措施,此種比例會增加到0.8%(區間為0.4-1.4%)。同樣,如果孟買未能針對海平面上升調適,到2050年將會產生1,120-1,620億美元的損失,到2070年將幾乎再增加兩倍。因此,諸如正在進行孟買沿海公路之類的建設,它們很可能會影響沿海生態系統和漁業生計。[17]孟加拉國、越南和中國等沿海稻米生產大國已遭遇海水入侵的負面影響。[165]

估計孟加拉國海平面上升(參見孟加拉國氣候變化)最早可能會在2030年就迫使多達三分之一的發電廠搬遷,而到那時,類似比例的發電廠將不得不應對冷卻用水中鹽度增加的問題。 在2010年代所做研究,顯示到2050年,僅海平面上升一項就會導致0.9至2.1百萬人流離失所:而需要在接收這類人的地區另創造約594,000個就業機會和約197,000個住房單位,以及額外供應約7,830億卡路里的食物。[17]在2021年發表的另一篇論文估計到2050年,海平面上升將直接導致816,000人流離失所,但把間接影響列入考慮,此一數字會增加到130萬。[166]這兩項研究都假設大多數流離失所者將前往孟加拉國內的別處,並試圖估計這類移入地點發生的人口變化。

- 與群組中其他城市人口變化後排序

孟加拉國為應對這些挑戰而於2018年啟動孟加拉三角洲計劃2100(Bangladesh Delta Plan 2100)。[167][168]截至2020年,大部分初始設定的目標均未達成。[169]進展情況正受監控中。[170]

印尼總統佐科·維多多於2019年宣稱雅加達市正在下沉,而須將首都遷往另一個城市。[171]於1982年至2010年間進行的一項研究發現雅加達由於地下水抽取和城市建築物的重量,有些地區每年地層會下沉高達28厘米(11英寸),[172]而此問題因海平面上升而變本加厲。但有人擔心建造新都會導致熱帶森林砍伐。[173][174]其他所謂的下沉城市如曼谷或東京,很容易受到海平面上升及地層下陷的複合影響。[175]

澳大利亞昆士蘭州陽光海岸的海灘侵蝕和洪水問題預計到2030年將會加劇60%,如果不採調適措施,會對旅遊業造成嚴重的影響。於高排放RCP8.5情景下的海平面上升調適措施成本預計將是低排放RCP2.6情景下的三倍。在海平面上升0.2至0.3米時(預計在2050年),紐西蘭威靈頓和基督城每年都會發生百年洪水般的水患。如果海平面上升0.5米,澳大利亞百年洪水般的水患可能會每年發生數次,而在紐西蘭,有總價值127.5億紐西蘭元的建物將會面臨新的百年洪水水患。海平面上升一米左右將威脅紐西蘭價值達255億的資產(對原住民毛利人擁有的財產和文化遺產造成極高比例的影響),以及價值1,640-2,260億澳洲元的澳大利亞資產(包括許多未封閉的道路和鐵路線)。後者表示澳大利亞在2020年至2100年間的洪水成本會增加111%。[176]

到2100年,南美洲至少有300-400萬人會直接受到海岸洪水和侵蝕的影響。委內瑞拉6%的人口、圭亞那56%的人口(包括首都喬治敦的大部分已低於海平面)和蘇利南68%的人口已居住在受海平面上升影響的低窪地區。在巴西,沿海卡廷加生態區的蝦產量佔全國的99%,但當地的獨特條件正受到海平面上升、海洋變暖和海洋酸化三者合在一起的威脅。位於聖卡塔琳娜島的港口綜合體在2010年代的6年內因極端波浪或風勢而中斷運作達76次,每閒置一天造成的損失為25,000-50,000美元。拉丁美洲最繁忙的港口桑托斯港,當地於2000年至2016年期間風暴潮的發生頻率是1928年至1999年期間的三倍。[177]

歐洲有許多沙質海岸很容易受到海平面上升造成的侵蝕。預計到2050年,西班牙東邊臨地中海的Costa del Maresme海岸將比2010年退縮16米,根據RCP8.5情景,到2100年可能會退縮52米。[178]其他脆弱的海岸線包括義大利卡拉布里亞大區的第勒尼安海海岸、[179]葡萄牙西北部大西洋邊的Barra-Vagueira海岸[180]和丹麥北部的Nørlev Strand海岸。[181]

估計法國到2080年將有8,000-10,000人被迫離開位於海岸的居住地。[182]義大利威尼斯建於波河和皮亞韋河形成的三角洲島嶼上,這個城市非常容易受到洪水的影響,且已花費60億美元建造屏障系統。[183][184]德國什勒斯維希-霍爾斯坦邦的人口超過35萬,有四分之一的地區地勢低窪,自工業化前時期以來就很易遭受洪水侵襲。當地已建有許多堤壩,由於當地的地形複雜,採取的是硬體與軟體措施的靈活組合,目的在維持每世紀有超過海平面1米的安全裕度。[185]英國到本世紀末,泰晤士河河口的海平面將上升53至115厘米,愛丁堡的海平面將上升30至90厘米。[186]為應對這一情況,英國政府將其海岸劃分為22個區域,每個區域都制定有海岸線管理計劃,然後再進一步細分為總共2,000個管理單元,涵蓋的時間範圍包含三個「時期」(0-20年、20-50年和50-100年)。[185]

荷蘭有部分位於海平面以下,且地層仍在下陷中。該國為此而於21世紀把在1955年至1997建設的三角洲工程計畫重新延續。[187]三角洲工程委員會報告於2008年起草,稱該國必須為北海海平面到2100年上升1.3米(4英尺3英寸),並為到2200年海平面上升2-4 米(7-13英尺) 做好準備。[188]建議每年支出10至15億歐元,用於拓寬沿海沙丘、加固海堤和河堤等措施。同時制定於最壞情況發生時的疏散計劃。[189]

美國截至2017年約有9,500萬人居住在沿海地區,而加拿大和墨西哥則分別有650萬和1,900萬。在高度脆弱的佛羅里達州[190]以及美國東岸,[191]經常發生的潮汐洪水和大潮洪水已成為一個問題。美國在2000年-2020年期間發生潮汐洪水的天數增加2倍(達到每年3-7天)。在某些地區的增幅更為強勁:美國南大西洋地區增加4倍,西墨西哥灣增加11倍。預計到2030年的平均發生天數為7-15天,到2050年將增至25-75天。[192]美國沿海城市已透過海灘復原(或稱海灘補充)來應對這一問題,將開採的沙用卡車運來補充,也另採其他調適措施,例如分區、解決州政府經費限制及制定建築規範標準。 [193][194]據估計,美國海岸線有15%的地區中大部分地下水位已經低於海平面。而讓當地含水層面臨海水入侵的風險,一旦鹽度超過2-3%,這類水就無法使用。[195]加拿大也遭到普遍的損失,諾瓦斯科西亞省的哈利法克斯等大城市和及偏遠的地區如倫諾克斯島都會受到影響,由於倫諾克斯島遭到廣泛的海岸侵蝕,當地第一民族(即原住民)米克馬克社區已經在考慮遷移。在墨西哥,海平面上升對坎昆、女人島、普拉亞德爾卡曼、莫雷洛斯港和科蘇梅爾島等旅遊熱點造成的損失可能高達14-23億美元。[196]海平面上升導致的風暴潮增加也是個問題。例如2012年的颶風珊迪造成80億美元的損失,有36,000多棟房屋和71,000人受到影響。[197][198]

墨西哥灣北部、加拿大大西洋省份和墨西哥太平洋沿岸將來會經歷最大幅度的海平面上升。到2030年,美國墨西哥灣沿岸地區的洪水可能會造成高達1,760億美元的經濟損失,而透過濕地復育和牡蠣礁復育等基於自然的解決方案可避免約500億美元的經濟損失。 [196]到2050年,即使沒風暴或強降雨,美國沿海發生洪水的頻率預計將會增加十倍,達到每年四次「中度」洪水事件。[199][200]在紐約市,目前的百年洪水預計到2050年將每19-68年發生一次,到2080年將每4-60年發生一次。[201]到2050年,大紐約地區有2,000萬人將會受到海平面上升的威脅,因為40%的現有水處理設施將受損害,60%的發電廠比須遷移。到2100年,海平面上升0.9米(3英尺)和1.8米(6英尺),受到威脅的各為420萬人和1,310萬人。在加利福尼亞州,僅2米(6+1⁄2英尺)的海平面上升就會影響到600,000人,讓超過1,500億美元價值的財產受到淹沒的威脅,約佔該州GDP的6%以上。在北卡羅來納州,一米的海平面上升把阿爾貝馬爾-帕姆利科半島的42%淹沒,造成高達140億美元的損失(按2016年幣值計算)。在美國東南部九個州,同樣水平的海平面上升將導致多達13,000個歷史和考古遺址遭到淹沒,其中包括1,000多個有資格列入美國國家史蹟名錄的地點。[196]

所謂小島嶼國家是人口集中居住在環礁和其他珊瑚島的國家。這些小島平均海拔為0.9–1.8米(3–6英尺)。[202]表示此地極易受到海岸侵蝕、洪水以及海水侵入土壤與淡水的影響。後者會讓當地在被完全被淹沒之前就不適宜居住。[203]小島嶼國家的兒童已經難以獲得食物和水,並且由於這些壓力因素而增加精神和社會疾患的發生率。[204]按照目前的速度,海平面於2100年將高到足以使馬爾地夫無法居住,[205][206]而索羅門群島由於海平面上升和更強的信風的綜合影響,該國的五個島嶼將沉沒於西太平洋海面下。[207]

對於小島嶼國家而言,為海平面上升作調適的代價高昂,因為其人口中的大部分均生活在面臨風險的地區。[209]馬爾地夫、吉里巴斯和吐瓦魯等國家已經被迫考慮對其人口進行管理式國際移民以應對此種危機,[210]因為不受控制的移民方式會加劇氣候移民在人道危機方面的問題。[211]基里巴斯於2014年在斐濟的瓦努阿島購買20平方公里的土地(約為基里巴斯現有面積的2.5%),以便在自身被大海淹沒後可將人口遷移安置。[212]

斐濟本身也受到海平面上升的影響,[213]但其處於相對安全的地位,當地居民繼續依靠本土的調適做法,例如進一步向內陸遷移,與增加沉積物供應以對抗海岸侵蝕,而非完全選擇遷移。[210]斐濟還發行5,000萬美元的綠色債券,用於投資綠色倡議與資助調適工作,且進行珊瑚礁和紅樹林復育(較建造海堤更具成本效益)以免受洪水和侵蝕進犯。帛琉和東加等島嶼國家也採類似的做法。[210][214]與此同時,即使島嶼沒有因淹水而完全消失,旅遊業和當地經濟也最終會遭到破壞。例如海平面上升1.0米(3英尺3英寸)將導致加勒比地區29%的沿海度假勝地部分或完全受到淹沒,而另外49-60%的沿海度假勝地將面臨海岸侵蝕的風險。[215]

調適措施

減少溫室氣體排放可緩解並穩定2050年後海平面上升速度,大幅降低其成本和損害,但無法徹底阻止海平面上升。因此為此進行調適工作將不可避免。[216](p. 3–127)最直接的方法是首先停止在脆弱地區開發,最終是把人口和基礎設施遷離這些地區。因海平面上升而往內陸退卻往往會導致生計喪失,而流離失所的新貧困人口會為其新遷入地區帶來負擔,同時加劇社會緊張。[217]

通過加強水壩、堤壩或改善自然防禦等保護措施,[20]或通過更新建築標準以減少洪水造成的損害、增加雨水閘來處理漲潮時發生更頻繁和更嚴重的洪水問題,可避免或至少可推遲往內陸撤退的做法。[218][148]或雖然有較高的成本,仍種植更能耐受土壤中鹽分的作物。[20][219]這些選項可再分為硬性和軟性調適兩種。前者涉及人類社會和生態系統的大規模改變,通常是通過建設資本密集型基礎設施來達到。軟適應涉及加強自然防禦和當地社區適應,通常採用簡單、模塊化和當地擁有的技術。這兩種的適應可為互補,也可能會相互排斥。[219][220]調適方案通常需要大量投資,但無所作為的成本要高更多。例如預計到2050年,有效的適應措施將把世界上136個最大的沿海城市未來每年因洪水造成的損失從如果不採取調適措施的1兆美元減少到每年略高於600億美元,而每年的成本則為500億美元。[221][222]但有人建議,在海平面上升非常高的情況下,從海岸撤退對印度和東南亞GDP的影響要小於試圖保護每條海岸線的成本。[223]

為讓調適工作進行成功,需提前預測海平面上升的程度。截至2023年,全球調適規劃與進度的情況好壞參半。對來自49個國家的253名規劃者所做的調查得知,雖然98%的人知道有海平面上升的預測,但有26%的人尚未將其正式納入因應政策文件中。來自亞洲和南美洲國家的受訪者中只有約三分之一如此做,而非洲的比例為50%,歐洲、澳大利亞和北美洲的比例超過75%。其中56%的受訪者制定的計畫把到2050年和到2100年海平面上升列入考慮,但53%的受訪者僅使用單一路徑情景作預測,而非使用兩個或三個路徑情景。只有14%的受訪者使用四種路徑情景 - 包括「極端」或「高端」海平面上升的預測。[224]另一項研究發現,雖然對美國西部和東北部區域的海平面上升評估中,有超過75%至少會包含三種路徑情景(通常是RCP2.6、RCP4.5和RCP8.5),有時也包括極端情景。但對美國南部的預測中有88%只針對一種路徑情景。同樣的,對南方的評估均無超過2100年的,而對西部的14個評估包括有到2150年的,對東北地區的3個評估包括到2200年。另外是56%的地區上升上限的預測比IPCC第六次評估報告所列的為低。[225]

參見

- 氣候緊急狀態宣言

- 氣候工程

- 海岸開發的風險

- 氣候變化對海洋的影響

- 氣候變化對小島嶼國家的影響

- 水圈

- 島國優先,非政府組合,代表小島嶼開發中國家對抗氣候變化的影響(包括海平面上升)

- 世界國家平均海拔列表

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads