热门问题

时间线

聊天

视角

海洋棲息地

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

海洋棲息地是支撐海洋生物生存的棲息地,而棲息地的定義為一種或多種生物棲息的生態或環境區域構成。[1]海洋環境能夠支撐眾多類型的棲息地。海洋棲息地可以分為海岸和遠洋帶兩種類型。沿海棲息地從海岸線潮水能夠到達的地方一直延伸到大陸架的邊緣。雖然大陸架區域只占總海洋面積的7%,但大部分海洋生物都在沿海棲息地中被發現。開放海洋棲息地則位於大陸架邊緣之外的深海區域。就體積而言,海洋提供了地球上大部分可棲息的空間。[2]

概述

與陸地棲息地相比,海洋棲息地具有變動和短暫的特性。例如,貝類在沙灘上找到棲息地,但風暴、潮汐和海流使得它們的棲息地不斷重塑。對於海洋生物而言,大陸架邊緣是良好的棲息地;但只有當上升流將富含營養的水帶到表面時,這些棲息地才會變得適合棲息。

海水的存在是所有海洋棲息地的共同點。除此之外,許多其他因素決定了一個海洋區域是否成為良好的棲息地以及其類型。例如:

- 溫度:受到地理緯度、洋流、天氣、河流排放以及熱液噴口或冷泉的影響。

- 陽光:水體的深度和濁度影響光合作用過程。營養物質由洋流從地表逕流運輸到不同的海洋棲息地,或由深海的上升流帶來,或以海洋雪的形式沉降。

- 鹽度:鹽度在河口或河流三角洲附近,或熱液噴口附近變化很大。

- 氧氣:溶解氧水平會因為波浪作用增加,也可以因為藻華而減少。

- 酸度:酸度與溶解氣體有關,因為海洋的酸度主要由水中二氧化碳的含量控制。

- 湍流:影響棲息地的性質,包括海洋波浪、快速洋流和水的攪動。

- 掩蔽物:蔽物的可用性,例如海底的鄰近性或漂浮物的存在,也是重要因素。

- 基質:基質的坡度、方向、表面形態及未固結沉積物的粒徑、分選和密度對可以定居的生物形式有很大影響。

- 占據生物:這些生物本身也會改變其棲息地,有些生物如珊瑚、海藻、紅樹林和海草可以進一步為其他生物創造棲息地。

地球共有五個主要海洋,其中太平洋幾乎與其他海洋的總和一樣大。陸地邊緣海岸線長達近38萬公里。

Remove ads

洋流

洋流在決定哪些區域適合作為棲息地方面起著關鍵作用,因為它們運輸支持海洋生物所需的基本營養物質。[10]浮游生物是漂浮在海洋中的生命體,因為體型太小(小於2毫米),無法自行推進,只能隨着洋流漂流。如果洋流攜帶足夠的營養物質,並且流經有充足陽光的淺層水域,那麼這樣的洋流本身就可以成為浮游植物的理想棲息地。浮游植物是海洋中的主要生產者,位於食物鏈的起點。隨着漂流的浮游植物數量增加,這些水域成為浮游動物的合適棲息地。浮游動物是一群漂浮的小動物,例如魚類和海洋無脊椎動物的幼體。如果有足夠多的浮游動物定居,這些洋流就會吸引以它們為食的小魚。隨着小魚數量的增多,洋流區域變得適合大型捕食魚和其他海洋動物。這樣,洋流本身隨着時間的推移,可以成為多種海洋生物的移動棲息地。

地形

海床地形是指海洋與陸地相交處的形狀。這些形狀在沿海地區十分明顯,並且在水下也有顯著的表現,部分決定了海洋棲息地的特性。這些地形包括從沿海的河口和海岸線到大陸架和珊瑚礁的各種形態。在更遠的開放海洋中,還有海洋隆起和海山等深海特徵。沉入海底的區域有著山脈特徵,例如中洋脊系統、海底火山、海洋溝、海底峽谷、海洋高原和深海平原。這些地形不僅影響洋流的流動方式,還會隨著深度的增加而減少陽光的穿透。潮汐網絡的形成取決於沉積過程與水流動力之間的平衡,但人類活動對自然系統的影響往往超過任何物理因素。[11]

生物量

不同海洋棲息地的重要性之一在於它們生產生物量的速度。例如,珊瑚礁、海藻床和河口等棲息地的生物量生產力相對較高。珊瑚礁的生物量生產力可達每平方公尺每年2000克碳,海藻床的生物量生產力也達到相同水平。河口的生物量生產力約為每平方公尺每年1800克碳。相比之下,開放海洋的生物量生產力相對較低,每平方公尺每年約125克碳,但由於面積廣闊,總體生產量仍然非常可觀,每年可達39億噸碳。

Remove ads

海岸的棲息地

沿海棲息地是不斷變化的生態環境。

海岸的棲息地是動態環境,不斷變化。氣候和海平面變化等地球自然過程導致海岸線的侵蝕、沉積和重塑。沿海棲息地包括潮間帶、沙灘、岩岸、泥灘、紅樹林和鹽沼、河口、海藻林和海草床等。這些棲息地提供了豐富的生物多樣性和生產力。沿海棲息地是地球上生產力最高的區域之一,為大量的海洋生物提供棲息地和食物來源。

潮間帶是指靠近岸邊的區域,這些區域不斷被海洋潮汐覆蓋和暴露。這個區域內生活著大量的生物,從小型的無脊椎動物到各種魚類和鳥類。潮間帶的生物必須適應不斷變化的環境,例如潮汐的漲落和波浪的衝擊。許多生物在潮間帶中挖洞或附著在岩石上,以避免被沖走或乾涸。潮間帶也是許多海鳥覓食和繁殖的重要區域。

沙灘是沙子積聚的沿海地帶。波浪和海流不斷地移動沙子,既建造又侵蝕海岸線。[15]沙灘上的沙粒內充滿了微生物、細菌和其他微小生物。一些魚類和海龜會回到特定的沙灘產卵,海鳥如海鷗、鷸、燕鷗和鵜鶘等也棲息在沙灘上。[16]沙灘還是海獅等水生哺乳動物的休息地。沙灘上的沙粒直徑約在60微米到2毫米之間。[17]相比之下,泥灘的顆粒比沙子細小,這使得泥灘顆粒容易粘在一起,而沙粒不會。沙子容易被波浪和海流移動,乾燥時也會被風吹動,形成移動的沙丘。小沙丘在風的影響下移動和重塑,而較大的沙丘則通過植被穩定沙子。[15]海洋過程把鬆散的沉積物分為除沙子以外的顆粒,例如礫石或卵石。波浪在沙灘上破碎時,會在潮汐高點留下由較粗沙礫或沙粒組成的沙堤。卵石沙灘由比沙粒大的顆粒如卵石或小石頭組成。這些沙灘生境不佳,因為石頭被波浪和海流沖擊和擠壓,生物難以生存。[15]

Remove ads

岩岸看似穩定,其實在地質時間尺度上並不穩定。對於植物和動物來說,這種穩定性在它們短暫的生命中是真實的,能讓它們錨定在岩石上。在岩石空間上,生物之間會展開競爭。例如,藤壺可以在開放的潮間帶岩石表面上成功佔據,直到岩石表面被它們覆蓋。藤壺能耐受乾燥,並緊緊附著在暴露的岩石表面上。而在同一塊岩石的縫隙中,居住的生物有所不同,貽貝可以通過用足絲線固定在岩石上而佔據這些縫隙。岩岸和沙岸容易受到人類活動的影響,因為人們喜歡住在靠近海岸的地方。越來越多的人類居住在沿海地區,對沿海棲息地造成了壓力。

泥灘是由潮汐或河流沉積泥土形成的沿海濕地。這些泥灘通常位於受保護的地區,如海灣、河口和潟湖。泥灘可以看作是暴露出的河口泥層,由沉積的淤泥、黏土和海洋動物殘骸組成。大部分泥灘的沉積物位於潮間帶,因此每天約有兩次被潮水淹沒和暴露。泥灘是遷徙鳥類的重要臨時棲息地,為它們提供食物和休息場所。

紅樹林和鹽鹼灘在熱帶和溫帶地區分別形成重要的沿海棲息地。紅樹林是生長在鹽鹼沿海沉積物中的灌木和中型樹木,主要分佈在北緯25度和南緯25度之間的熱帶和亞熱帶地區。紅樹林棲息地中有許多不同的物種,不全是親緣關係密切的物種。紅樹林棲息地在沉積的沿海環境中形成,這些環境中有機含量高的細顆粒沉積物在受到高能量波浪作用保護的區域中積聚。紅樹林占據了熱帶海岸線的四分之三,形成獨特的鹽水木質地帶或灌木地帶棲息地,即紅樹林沼澤或紅樹林森林。

河口是部分封閉的沿海水體,有一條或多條河流注入,並與開放的海洋相連。[18]河口是河流和海洋環境的過渡區,受到潮汐、波浪和鹽水的影響,同時也受到淡水和沉積物的影響。鹽水和淡水的交匯帶來高營養水平,使得河口成為地球上生產力最高的自然棲息地之一。[19]

大多數河口是在海平面上升約一萬到一萬二千年前,由河流或冰川侵蝕的河谷淹沒形成的。[20]河口是世界上人口最稠密的地區之一,約60%的人口居住在河口和海岸附近,因此受到多種因素的影響,包括土壤侵蝕、過度捕撈、濕地排水和填埋、富營養化和污染等。[20]

河口為大量生物提供棲息地,支持非常高的生產力。它們是鮭魚和鱸魚等魚類的育苗場所,[21]也是遷徙鳥類的重要棲息地。[22]河口生物的兩個主要特徵是鹽度和沉積物的變化。許多魚類和無脊椎動物有多種方法來調節或適應鹽濃度的變化,稱為滲透調節者和滲透順應者。許多動物也會挖洞以避開捕食者,並生活在更穩定的沉積環境中。然而,大量細菌存在於沉積物中,這些細菌需氧量高,會降低沉積物中的氧水平,導致部分缺氧的狀況,並可能因水流量有限而進一步惡化。浮游植物是河口的主要初級生產者,它們隨著水體移動,隨潮汐進出。它們的生產力主要取決於水的混濁度,主要的浮游植物是硅藻和甲藻,而這些植物在沉積物中非常豐富。

Remove ads

海藻林是密集的海藻區域,形成一些地球上最具生產力和動態的生態系統。[23][23]它們遍佈全球的溫帶和極地沿海海洋。海藻林提供了獨特的三維棲息地,並且是理解許多生態過程的來源。過去一個世紀,它們成為廣泛研究的對象,特別是在營養生態學方面,並且繼續引發超越這一獨特生態系統的重要思考。例如,海藻森林可以影響沿海海洋學模式,並提供許多生態系統服務。[24]

然而,人類活動對海藻林造成了退化的影響,特別是過度捕撈近岸生態系統,這會使草食動物的正常種群調節失控,導致過度放牧海藻和其他藻類。[25]這可能迅速導致荒蕪景觀的轉變,只有少數物種能夠生存。[26]

海藻被認為是生態系統工程師,為海藻林社區提供物理基質和棲息地。[27]海藻體的形態結構由三個基本結構單位定義:固著器、莖和葉狀體。[26]此外,許多海藻物種具有氣囊,通常位於葉狀體基部附近的莖上,這些結構提供了海藻在水柱中保持直立位置所需的浮力。海藻生存所需的環境因素包括硬基質(通常是岩石)、高營養物質(例如氮、磷)和光照。[28]特別是生產力高的海藻林往往與顯著的海洋上升流區域相關,這些上升流將含有豐富營養的冷水從深處帶到海洋的混合表層。水流和湍流促進了海藻葉狀體在整個水柱中的營養吸收。水的透明度影響到足夠光線傳輸的深度。在理想條件下,巨藻(Macrocystis spp.)每天可以垂直生長30-60厘米。一些物種如海帶是年生植物,而另一些如褐藻則是多年生植物,可以存活超過20年。[29]在多年生海藻森林中,最大生長率通常出現在上升流月份(通常是春季和夏季),而退化則對應於營養物質供應減少、光周期縮短和風暴頻率增加的時期。[26]

海草床本身由生長在海洋環境中的開花植物組成,形成多樣化和富饒的生態系統。它們之所以被稱為海草,是因為它們的葉子又長又窄,通常是綠色的,並且通常生長在大片草地中,看起來像草原。

由於海草進行光合作用並且是沉浸在水中的,因此它們必須生長在有足夠陽光的光照區域。因此,大多數海草生長在淺水和受保護的沿海水域,錨定在沙子或泥土底部。海草形成廣泛的草地或草甸,可以是單一物種組成的,也可以由多個物種組成。海草床形成高度多樣化和生產力極高的生態系統。海草草地是多個門類的家園,如成魚和幼魚、附生和自由生活的藻類、軟體動物、多毛類和線蟲等。起初,人們認為直接以海草葉為食的物種很少(部分原因是海草的營養含量低),但科學研究和改進的方法表明,海草草地的食草性在食物鏈中起著非常重要的作用。全球有數百種物種以海草為食,包括綠海龜、儒艮、海牛、魚類、鵝、天鵝、海膽和螃蟹等。海草在一定程度上創造了自己的棲息地,因此被視為生態系統工程師。海草的葉子減緩水流,增加沉積,根和根莖穩定海床。它們對相關物種的重要性主要在於提供庇護(通過它們在水柱中的三維結構),以及它們極高的初級生產率。因此,海草草地為沿海地區提供了多種生態系統服務,如漁場、波浪保護、氧氣生產和防止海岸侵蝕。海草草地佔海洋總碳儲量的15%。[30]

礁是指海底以岩石、珊瑚或其他堅固物質形成的隆起結構或沙灘。[31]許多礁是自然非生物過程形成的,但也有些礁,比如熱帶水域的珊瑚礁,是珊瑚和碳酸鈣藻類生物的積累形成的。人工礁如沉船及其他人工水下結構,有些是有意設計建造的,有些是事故形成的。人工礁有時的目的是增加特徵單一的軟底區域的物理複雜度,從而吸引更豐富的生物群落。礁通常位於近海岸面水域,但並非一定如此。[31]裙礁是最常見的礁類型,主要分佈於海岸線及環繞各島嶼附近水域。[32]

岩礁是由岩石、珊瑚或類似的相對穩定的材料組成的中洋脊或沙洲。許多礁是由自然的非生物過程形成的,但也有由生物過程(如珊瑚和鈣質藻類)主導形成的礁。人工礁如沉船和其他人為水下結構可能是故意的或意外的,有時旨在增強無特徵沙底的物理複雜性,從而吸引更多樣的生物群體。礁通常相當接近表面,但並非所有定義都要求如此。最常見的礁類型是沿岸礁,這些礁靠近海岸線和環繞島嶼。

珊瑚礁是世界上最密集和多樣化的棲息地之一。最著名的珊瑚礁類型是熱帶珊瑚礁,它們存在於大多數熱帶水域;然而,珊瑚礁也可以存在於冷水域。珊瑚礁由珊瑚和其他鈣質沉積生物建造,通常在海底的岩石露頭上。珊瑚礁還可以在其他表面上生長,這使得創建人工珊瑚礁成為可能。珊瑚礁支持著大量的生命,包括珊瑚本身、它們的共生藻類、熱帶魚和許多其他生物。海洋生物學的許多關注點集中在珊瑚礁和厄爾尼諾現象上。1998年,珊瑚礁經歷了有記錄以來最嚴重的大規模白化事件,全球廣泛的珊瑚礁因海面溫度高於正常水平而死亡。一些礁正在恢復,但科學家們表示,全球50%至70%的珊瑚礁現在受到威脅,並預測全球變暖可能會加劇這一趨勢。[33][34][35][36]

表層水域

陽光照射到的表層水域可以進行光合作用,但通常缺乏足夠的營養物質。因此,這些區域除了遷徙的動物外,幾乎沒有其他生命。這些表層水域稱為表面微層,覆蓋了地球表面的約70%。[38] 表面微層不是完全的水狀,而是一種由濃縮營養物質組成的生物膜,覆蓋在其下的水域上。這層膜富含微生物,調節著太陽、大氣和下方水域之間的相互作用。

表面帶(Surface microlayer,又稱透光帶)因其獨特的生物和化學特性而擁有自己的小生態系統,與更深的海洋水域不同。[38]儘管很薄,表面微層對下方的生命至關重要。由於這個環境富含微生物和營養物質,魚類和其他水生動物的幼體常常在表面微層中孵化。表面微層中的浮游生物適應了高輻射水平,充當緩衝區,防止有害輻射到達更深的水域。環境變化如氣溶膠或沙塵暴會導致這些表面浮游生物過度繁殖,形成藻華。[38]

上層帶(Epipelagic zone)的水域接收足夠的陽光,使浮游植物能夠進行光合作用。然而,這些水域通常營養物質較少,部分原因是產生的有機碎屑(如排泄物和死亡動物)沉降到深處,流失到上層帶。光合作用需要陽光和營養物質同時存在。[37]在一些地方,如大陸架邊緣,營養物質可以從海洋深處上升,或由風暴和洋流從陸地徑流中帶來。在這些地區,由於陽光和營養物質同時存在,浮游植物可以迅速增殖,繁殖速度快到使水變成綠色,形成藻華。這些營養豐富的表層水域是世界上生物生產力最高的地區之一,支持著數十億噸的生物量。[37]

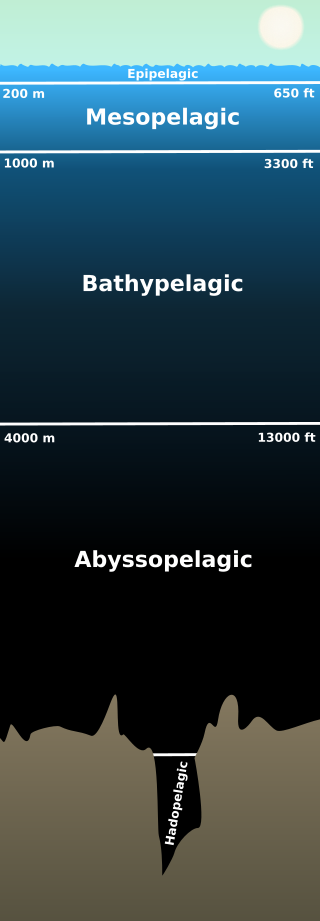

遠洋帶

遠洋帶相對缺乏營養,但由於其廣闊,總體初級生產量比其他任何海洋棲息地都多。只有約10%的海洋物種生活在開放海洋。儘管如此,開放海洋中有一些最大和最快的海洋動物,以及那些潛得最深和遷徙最遠的動物。深海中潛伏著一些看起來對我們來說極為陌生的動物。[39]

深海

深海從無光帶開始,這裡的生命形式能夠產生自己的光,稱為生物發光。在深海中,水域延伸到遠低於上層帶,支持著適應這些更深層區域的非常不同類型的浮游生物。[41]

深海的能量大部分來自開放海洋,以碎屑的形式供應。在深水中,海洋雪是一種連續的有機碎屑雨,主要由來自上層水柱的有機物質組成。海洋雪包括死亡或垂死的浮游生物、原生生物(如矽藻)、糞便、沙子、煙灰和其他無機塵埃。這些「雪花」隨著時間的推移會增大,直徑達到幾厘米,可能需要數週時間才能到達海底。然而,大多數海洋雪的有機成分在其行程的前1000米(即上層帶內)內被微生物、浮游動物和其他濾食性動物消耗。這樣,海洋雪可以被認為是深海中層和底棲生態系統的基礎:由於陽光無法到達它們,深海生物主要依賴於海洋雪作為能量來源。[42]

一些深海浮游生物群,如燈籠魚、脊頭魚、半裸銀斧魚和光魚等,有時被稱為「偽海洋動物」,因為它們並非均勻分佈在開放水域,而是在海山和大陸坡等結構綠洲周圍的豐度顯著增加。這一現象可以用來解釋獵物物種的豐度也吸引了這些結構。不同浮游生物和深水底棲區域的魚類在物理結構和行為上有顯著不同。例如,小型中層垂直遷徙的浮游動物食性魚類、深海捕食性魚類和深水底棲區域的長吻魚都是同一區域內的共同存在物種,它們似乎以相似的方式運作。傘口吞鰻是一種深海鰻魚,嘴巴鬆弛,大得足以吞下比自己大得多的魚,並能擴展其胃來容納捕獲物。[43]

海底

熱液噴口和冷泉位於中洋脊擴張中心,像綠洲一樣。這些地方支持著獨特的海洋生物群落,並且在這些地點發現了許多新的海洋微生物和其他生命形式。

人類迄今為止測量的最深海洋溝是位於菲律賓附近的太平洋馬里亞納海溝,深達10,924米(35,838英尺)。在這樣的深度下,水壓極高,沒有陽光,但仍然有生命存在。1960年,美國的「特里斯特號」潛水艇潛入海底時,船員看到了白色扁平魚、蝦和水母。[44]

海洋生物也會聚居在從海底深處隆起的海山;魚類和其他海洋生物在這裡聚集以繁殖和覓食。

人為影響

受污染的泥灘

泥灘儘管生物多樣性水平不特別高,對野生動物確實非常重要的棲息地,支持大量生物。它們對遷徙鳥類、螃蟹、蝦和貝類特別重要。沿海地區是這些動物的繁殖和覓食區域。然而,這亦構成一個生態問題,因為鳥類在繁殖季節大量遷徙,然後返回它們的季節性棲息地,帶回污染物,從而污染其他地區。在英國,泥灘被列為生物多樣性行動計劃的優先棲息地。法國等歐洲國家也發現使用海洋影響指數監測當地植物和動物物種對污染的反應以及任何偏離先前自然模式的情況非常有用。

儘管海底的許多部分尚未被探索,研究人員發現一些海底受到人類活動的嚴重影響。底拖網捕魚、工業金屬和微塑料污染逐漸改變了海底的組成。底拖網捕魚是一種商業深海捕魚技術,拖網在海底上拖曳,對海底產生不利影響,破壞了表面結構和組成。對深海棲息地的另一威脅是「幽靈捕撈」和混獲。幽靈捕撈是指任何被遺棄在海洋中的捕魚工具,它們繼續纏住和捕獲海洋生物。例如,刺網已被記錄纏繞在深海珊瑚上,長期進行幽靈捕撈。[45]

由於垃圾的積累,海底生物的棲息地和環境正在受到影響和改變。這包括工業設施將新的金屬和礦物(如鎘)傾倒到海底,改變了水的化學組成並毒害了居住的生物。[46]

此外,微塑料污染已成為海底的一個日益嚴重問題,塑料和其他垃圾在許多沉積物中被發現。[47] 由於垃圾的積累,海底生物的棲息地和環境受到影響和改變,包括工業設施排放的新金屬和礦物,如鎘,這些金屬改變了水的化學組成並毒害了居住生物。塑料污染是當今海洋中最顯著的人類活動之一。研究人員在中國南海北部記錄到了潛水峽谷中的大量塑料垃圾堆。這些耐用的塑料可以擴散到較小的生物體內,並最終被人類通過食物和飲用水攝入。[48]

參見

- 氣候變化對海洋的影響

- 海洋動物群體的未來

- 海洋森林

- 海岸生物

- 水下棲息地

參考資料

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads