热门问题

时间线

聊天

视角

琉球地位未定論

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

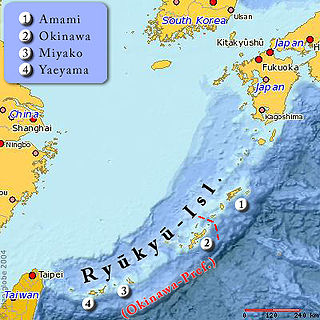

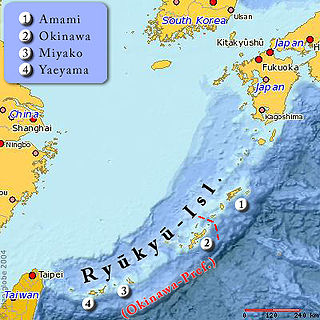

琉球地位未定論(英語:Theory of the Undetermined Status of Ryukyu)指主張琉球群島在第二次世界大戰後的最終主權歸屬並未由國際法加以確定,因此琉球之主權不當然屬於日本的觀點。此處的「琉球群島」通常按地理與歷史劃分,並非僅限於今日本沖繩縣,而是北至吐噶喇海峽一線,包含位於鹿兒島縣的薩南群島(如奄美群島、吐噶喇列島)以及南部的沖繩、先島等島群。[1][2][3]

該論點多以戰後對日安排的條約與佔領法令為依據,認為當時僅就「行政權」而非「主權」作出處置:例如1946年的SCAPIN-677以「北緯30度以南之南西諸島(琉球群島)」劃出日本政府的行政與政治權限;1951年生效的舊金山和約第3條則規定美國對琉球群島南緯29度以南」行使管理權或可提議託管,但未對最終主權作出明確裁斷。[4][5][6]

基於上述區分,「地位未定論」主張戰後體制僅確認了美方與其後日本對琉球的行政管轄安排,未能終局確定主權,應透過國際法程序或住民自決加以重新決定。具體主張包括:以民族自決推動獨立建國,以及主張與中國(中華人民共和國/中華民國)恢復歷史關係或進行某種形式的主權再分配等。此議題在學界與政策辯論中時有討論,例如國際人權法領域關於沖繩/琉球人自決權之研究,以及政治學和歷史學對戰後條約體系「行政權/主權」區分的分析。[7][8][9]

Remove ads

背景

近代以前,琉球王國長期維持對中國的朝貢—冊封關係;自1609年薩摩入侵後,又被置於薩摩藩(島津氏)實質控制之下,形成對清朝「名義朝貢」與對薩摩、德川幕府「實質從屬」的「雙屬」格局,直至19世紀後期琉球處分為止。[10][11] 1879年日本「廢琉置縣」,將王國改制為沖繩縣,同時學術與地理上所稱「琉球群島」仍包括北至吐噶喇海峽一線、今隸屬鹿兒島縣的薩南群島(如吐噶喇列島、奄美群島)以及南部的沖繩、宮古、八重山等島群。[12][13]其後圍繞「琉球案」,清日曾在美國前總統格蘭特(Ulysses S. Grant)斡旋下展開交涉,並於1880年形成未獲批准的草約方案,提出以沖繩本島以北歸日本、宮古與八重山歸清朝的分割琉球方案(俗稱「琉球二分論」);惟最終未能生效,相關爭端遂延宕至甲午戰後方告終結。[14][15][16]

第二次世界大戰後,同盟國依佔領法令將琉球自日本的「政府行政與政治權限」中剝離:1946年SCAPIN-677規定日本政府應停止對「日本以外區域」行使權限,並以座標方式將「北緯30度以南之南西諸島(含琉球及大東諸島)」劃出日本行政範圍;同時明示該指令「不預斷盟國對最終處置之政策」。[17][18] 1943年開羅宣言與1945年波茨坦公告確立「日本主權僅限本州、北海道、九州、四國及盟國決定之若干小島」之原則,但兩者均未明指琉球最終歸屬。[19][20]

1951年《舊金山和約》第3條規定,美國得對「北緯29度以南之南西諸島(包括琉球及大東諸島)」行使行政管理,並得提議託管;條文對主權未作終局裁斷。和約簽署國不含中華人民共和國與中華民國,後者另於1952年與日本締結《台北和約》。[21][22] 1952—1954年間,美軍在琉球施行美國琉球民政體制,並以美國民政府布告第27號(USCAR Proclamation No.27)劃定「琉球群島之地理界限」,其座標範圍包括釣魚島及其附屬島嶼;同時以第68號與第125號等條文規範琉球政府與出入境事務。1953年12月,美方將奄美群島行政權返還日本(俗稱「聖誕節返還」),其餘地區仍由美方管理。[23][24][25]

關於主權性質,美國在和約談判及其後一貫區分「行政權」與「主權」。根據美國對日講和首席代表杜勒斯(John Foster Dulles)與1957年艾森豪總統的說法,美國承認日本對琉球具有「殘餘主權」(residual sovereignty),美方僅在一定期間行使權能,終將返還日本;1972年《沖繩返還協定》即將行政權歸還日本。對於少數島嶼(如尖閣),美國政府長期表述為「承認日本行政管轄,但對最終主權不選邊」,同時確認美日安保條約第5條適用於處於日本行政之下的領域。[26][27]

中國方面,戰時的《開羅宣言》《波茨坦公告》並未明文規定琉球最終歸屬,但在戰後初期的中國社會與政策討論中,普遍不贊成將琉球直接歸還日本的立場相當突出:包括主張由中國(單獨或與美國等盟國)託管、支持琉球獨立或作為「自由領土」、乃至主張「收回」等多種方案,其中以「由中國掌握主導權(託管/收回)」的意見較具主流色彩。1947年,國民參政會曾建議在對日和約中規定琉球由中方託管;同年中國駐日代表團提交《關於解決琉球問題之意見》,系統提出若未能歸我或由我託管,則需就「中—琉」劃界,並具體論證將釣魚島(尖閣)自琉球範圍中劃出、歸入中國的方案。同期政府機構亦製作琉球沿革與疆界圖,配合政策研擬。[28][29][30]此後中華民國未參與《舊金山和約》,改以《台北和約》處理對日和平;中華人民共和國政府亦不承認《舊金山和約》;1951年9月周恩來發表聲明,指該約「非法、無效」,此後官方文件並多次重申中國「從未承認舊金山對日和約關於中國領土的任何規定」。[31][32] 但中華人民共和國在較長時期未就「整體琉球」提出正式主權追索,然而圍繞琉球地位的討論在不同時段仍屢見於中文出版物與媒體。[33][34][35]有觀點主張,即使在《舊金山和約》語境下,依其第3條,美方僅受託行使「行政權」而非「主權」,無權單方面處置琉球;因此將相關島嶼納入《沖繩返還協定》歸還日本屬「完全非法」,且美國也曾表明其不得在返還時增加日本既有法律權利或減損他方權利。[36][37][38]

Remove ads

反對意見與不同觀點

關於「地位未定論」,各國政府文件與研究社群存在不同解讀。下列觀點常見於日本政府公開資料、若干國際法評述與美國官方記錄等來源:

- 條約體系之解讀(日本政府與部分研究):日本政府文件將《舊金山和約》第3條解釋為對南西諸島(含琉球及大東諸島)之「行政管理」安排,而非主權轉移;1972年《沖繩返還協定》使美方依第3條行使之權能終止並移交日本,據此主張沖繩(含尖閣諸島)之主權屬日本,戰後由美方實施行政管理。[39][40][41][42]

- 美國政策之區分(行政權/主權):美國政府自1972年以來多次表示,對尖閣等島嶼的最終主權不選邊,但認為該等島嶼「在日本的行政之下」,因而適用《美日安保條約》第5條;同時,美方在談判與國會場合也表述過「行政權歸還並不影響各方主權主張」。[43][44][45]

- 時際法與國家實踐的論點(部分學術與政策評述):相關評論主張,自1879年以來(1952–1972年美軍管理期間除外)沖繩地區由日本行使統治,戰後條約並未規定將琉球主權授與第三國;在各國政府公開立場與國際互動中,未見形成將琉球自日本主權體系剝離之廣泛國家實踐與法感(opinio juris)——但亦有學者對此提出不同觀察。[46][47]

Remove ads

與其他議題之關聯

近期動態

自2010年代以來,圍繞「琉球地位未定」的相關討論,時常因學界言論、媒體報導、地方公投與政府聲明等事件而受到關注。

2013年中國部分學者與媒體以「歷史未竟問題」為由呼籲重審琉球主權,引起日本及國際媒體關注與評論。有報導將之解讀為對琉球主權的挑戰;也有受訪學者稱討論原意在於反駁日本將釣魚島及其附屬島嶼「歷史上屬於琉球」的論證,而非主張「中國對琉球主權」。相關爭論使「地位未定」之說在輿論場域被更頻繁提及。[55][56]

2019年沖繩就邊野古(Henoko)填海建設以搬遷普天間基地舉行縣民投票,結果顯示多數投票者反對遷建方案;中央政府隨後表示將持續推進工程。儘管該公投聚焦於基地負擔與地方自治,部分研究將其視為觀察「自決/自治訴求」與國家安全政策張力的案例。[57][58][59]

智庫與學術期刊持續分析「行政權/主權」區分、國家實踐與法感(opinio juris)、以及海警與海上執法活動對既有管轄狀態的影響。部分分析指出,美方對第5條適用的重申強化了「行政在日方之下」的政策描述;亦有評論對美方表述中的「不選邊—安全承諾並行」提出評析。[60][61][62]

Remove ads

參見

註釋

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads