热门问题

时间线

聊天

视角

生存空間

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

生存空間(德語:Lebensraum),是1897年源自德國地理學家拉采爾提出的國家有機體學說,之後提出了生存空間的概念。他利用生物學概念與當時流行的社會達爾文主義,以生物類比的方式研究國家政治。他將國家比擬做具有生命的有機體,如同生物一樣,需要一定的生存空間,一個健全的國家透過武力侵略,擴張領土來增加生存空間是必然的現象。

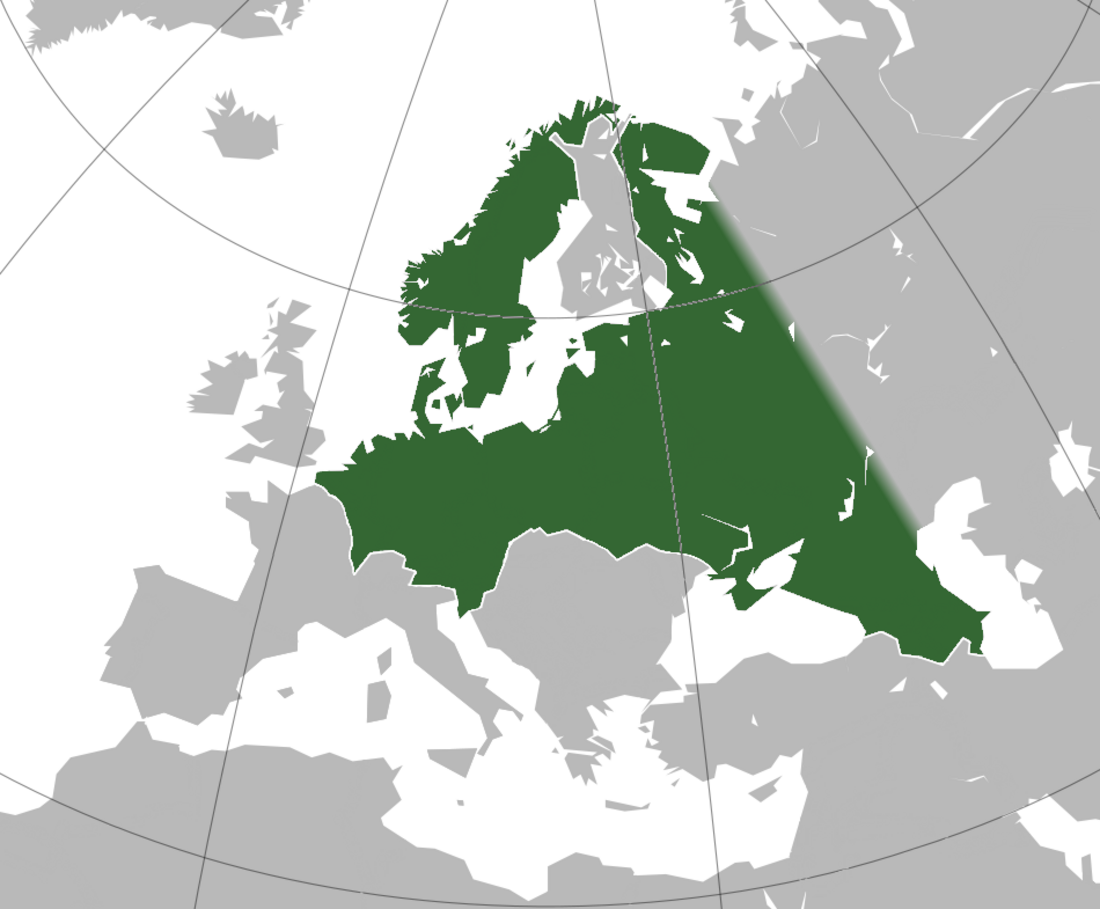

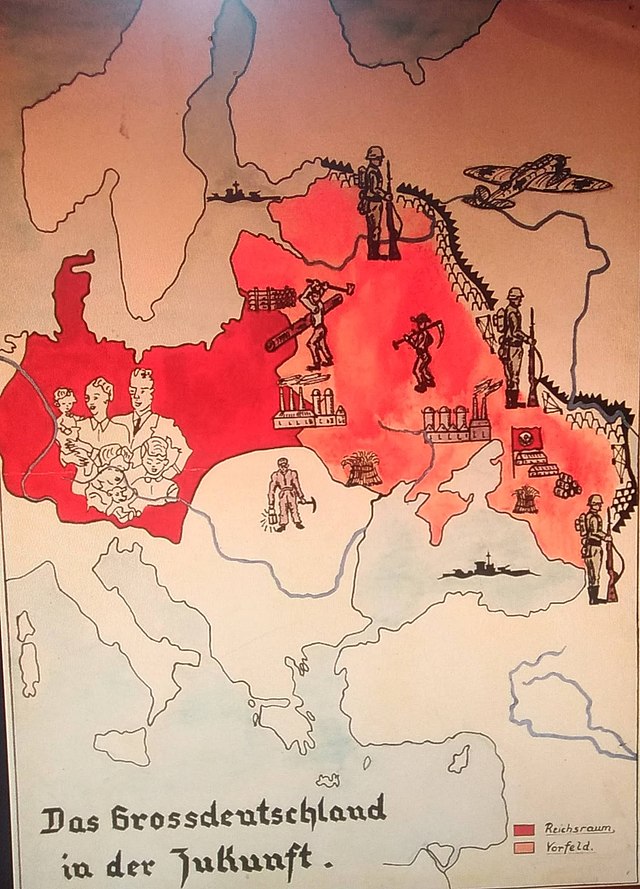

大日耳曼國

生存空間根植於德國擴張主義和本土運動,其哲學和政策在19世紀90年代至20世紀40年代的德國政治中十分常見。該概念最早於1901年左右開始流行,[4]並在一戰期間成為德意志帝國的地緣政治目標,作為其領土擴張的核心元素。體現在九月計劃中。[5]這一思想的最極端形式為納粹黨和納粹德國所支持,其最終目標是建立一個大日耳曼國。生存空間是納粹德國發動第二次世界大戰的重要動機,並且這種政策一直持續到戰爭結束。[6]

阿道夫·希特勒上台後,生存空間成為納粹主義的意識形態原則,為德國向中東歐地區的擴張提供了依據。[7]納粹德國的東方總計劃就是基於此原則制定的。該計劃規定,德國為了生存,必須獲取所需的生存空間,而中歐和東歐的大部分人口必須被永久清除(無論是通過大規模驅逐至西伯利亞、屠殺,還是奴役),其中包括被視為非雅利安人的波蘭人、烏克蘭人、俄羅斯人、捷克人及其他斯拉夫民族。納粹政府旨在以生存空間的名義,在二戰期間及其後用日耳曼殖民者重新安置這些土地。[8][9][10][11]整個地區的原住民將被飢餓蹂躪,任何農業剩餘都被用來供養德國。[8]猶太人口則被直接消滅。

希特勒的大德意志戰略建立在生存空間力量的信念之上,特別是在一個被認為種族優越的社會推動下。[9]那些被視為非雅利安種族的人,在生存空間擴張的領土內,要麼被驅逐,要麼被消滅。[9]生存空間的優生學認為,德意志雅利安優等種族有權以自身生存空間的名義清除當地原住民。他們的這一概念靈感來自德國以外。[9]希特勒和納粹官員尤其關注「昭昭天命」概念,並試圖在被占領的歐洲複製這一理念。[11]納粹德國還支持其他軸心國成員的擴張主義意識形態,例如法西斯意大利的生存空間和大日本帝國的八紘一宇。[12]

Remove ads

定義

生存空間(Lebensraum)作為政治詞語,指一種被納粹和其他民族主義者,如日本軍國主義利用的理論(生存圏、生空間),認為一個民族應當儘可能地擴張自己的生存領域。

起源

「生存空間」一詞最早由德國地理學家、生物學家奧斯卡·佩歇爾於19世紀使用。他在1860年評論查爾斯·達爾文的《物種起源》時提到了這一概念。[13]1897年,人種學和地理學家弗里德里希·拉采爾在他的《地緣地理學》一書中將「生存空間」一詞[4]用於描述自然地理如何作為一種影響人類活動並發展為社會的因素。[14]1901年,拉采爾在他的論文《生存空間》中進一步擴展了這一理論。[15]拉采爾指出了中世紀的歷史先例:當時德國諸邦由於人口快速增長帶來的社會和經濟壓力,導致日耳曼民族向東歐進行持續的殖民擴張。[11]

在1886年至1914年,生存空間逐漸被用作德國殖民非洲的正當理由,[16]並成為1904年[16][17]至1908年[18]德屬西南非洲的赫雷羅人和納馬人大屠殺的重要因素之一。[16][18]這場屠殺是對1904年1月12日赫雷羅人襲擊德國殖民者和士兵的回擊。[19]

一戰期間,協約國對同盟國的海上封鎖導致德國出現糧食短缺,來自德國非洲殖民地的資源無法突破封鎖。這導致戰爭期間德意志帝國對生存空間的支持增加,認為德國應向東擴張至俄羅斯,以控制其資源,防止未來再度出現類似危機。[20]在戰間期,德意志民族主義者將「生存空間」一詞納入其政治訴求,主張重新建立在《凡爾賽條約》中被協約國肢解的德意志殖民帝國。拉采爾說,社會發展主要受到其地理狀況(生存空間)的影響,而一個成功適應某一地理區域的社會,理所當然地會擴展其國家邊界至其他區域。[21][22]然而,為了解決德國人口過剩問題,拉采爾指出,德意志帝國(1871-1918年)要求海外殖民地,多餘的德國人應移居海外。[23]

Remove ads

拉采爾將社會比作一個有機體的隱喻概念——它會根據其生存空間邏輯性地擴張或收縮——被證明對瑞典政治學家和政治家魯道夫·契倫產生了特別深遠的影響。契倫將這種生物學隱喻解釋為一種地緣政治地自然法則。[24]在其1917年的政治專著《瑞典》(德語:Schweden)中,契倫創造了以下術語:地緣政治(由其地理領土引起的國家的狀況和問題)、經濟政治(影響國家實力的經濟因素)和人口政治(源於國家種族構成的社會問題)。這些術語用以解釋成功管理和管理國家所要考慮的政治細節。此外,他的思想對德意志帝國的政治產生了重大影響,尤其是其早期政治學著作《作為生命形式的國家》(瑞典語:Staten som livsform,1916年)。這本書在德意志帝國社會得到廣泛閱讀。在該國,這種地緣政治概念被賦予了不同於最初人文地理學定義的意識形態含義。[25]

契倫對生存空間概念的地緣政治解釋被一些帝國主義宣傳家採納、擴展並適應於德國政治,其中包括軍國主義者弗里德里希·馮·伯恩哈迪將軍(1849—1930)和地緣政治學的倡導者卡爾·豪斯霍費爾(1869—1946)。在其著作《德國和下一次戰爭》(德語:Deutschland und der Nächste Krieg,1911年)中,伯恩哈迪將弗里德里希·拉采爾德生存空間概念發展為一種種族爭取生存空間德鬥爭,明確指出東歐是德意志民族新的民族棲息地來源。他聲稱,下次戰爭將明確是為了獲得生存空間,旨在實現「生物學上的必然性」,以維護德國的種族優越性。他認為,征服斯拉夫人和拉丁人是必要的,因為「沒有戰爭,劣等或衰敗種族將輕易扼殺德國種族中健康且新生的元素」。因此,爭奪生存空間的戰爭被視為保衛德國免於文化停滯和種族退化(種族混合所致)的一種必要手段。[26]

在魏瑪德國的國家政治中,生存空間的地緣政治用法,特別是其極端民族主義解釋,被歸功於卡爾·豪斯霍費爾及其位於慕尼黑的地緣政治研究所。這一點被用作德國在一戰末期軍事失敗復仇以及推翻在地理、經濟和軍事上削弱德國的《凡爾賽條約》(1919年)條款的正當理由。希特勒說,「不可避免的擴張」的國家社會主義地緣政治將扭轉人口過剩的局面,提供自然資源,並維護德國的國家榮譽。[27]在1925年的《我的奮鬥》中,希特勒將他的生存空間概念闡述為大日耳曼國的哲學基礎,大日耳曼國注定要殖民東歐,特別是蘇聯的烏克蘭,以解決人口過剩問題。希特勒還主張,歐洲各國必須接受他的地緣政治要求。[28][29]

納粹黨對「生存空間」一詞的使用帶有明顯的種族主義色彩,旨在為優等種族日耳曼民族以犧牲劣等種族為代價,完成其文化使命提供神秘主義正當性。這些所謂的劣等民族包括波蘭、俄羅斯、烏克蘭及其他「東方」非日耳曼民族的斯拉夫人。[5]基於魯道夫·契倫對弗里德里希·拉采爾人文地理學術語的地緣政治解釋,納粹政權(1933-1945年)將生存空間確立為其外交政策中的種族主義理論依據。為了實現大日耳曼國,納粹德國於1939年9月1日發動第二次世界大戰,意圖以東歐社會為代價推進這一目標。[25]

Remove ads

到1907年,一些普魯士政治家越來越多地從生存空間出發進行思考。[30]早在1902年,普魯士政府就已撥款2億馬克,用於在普屬波蘭進行德國殖民。這些資金旨在通過收購波蘭莊園來支持德國殖民者建立定居點。[31]到1907年,普魯士首相比洛積極推動法律草案,明確要求強制出售波蘭莊園。1907年底的一項法案進一步請求再撥款一億馬克用於徵收波蘭土地。[32]

1903年,普魯士當局指控一位波蘭女伯爵在弗魯布萊沃附近的莊園「呈報虛假繼承人」,她因此受審。此案在柏林審理,吸引了大量民眾和警察圍觀。觀察者們擔心,普魯士當局的「種族偏見」將導致有罪判決。[33]

一戰的民族主義前提

总结

视角

1914年9月,當德國在一戰中似乎勝利有望時,德國政府提出了作為官方戰爭目標(Kriegsziel)的「九月計劃」。該計劃由首相特奧巴爾德·馮·貝特曼-霍爾韋格(1909—1917年在任)秘密下令制定。根據該計劃,如果在戰爭中獲勝,德國將吞併西波蘭,形成約30000平方千米的「波蘭邊境帶」。生存空間將通過種族清洗實現:強制驅逐當地的斯拉夫人和猶太人,並以德裔殖民者重新定居這些區域;同樣,德國還計劃殖民立陶宛和烏克蘭。然而,德意志帝國最終戰敗,九月計劃未能實施。[34]

1915年4月,首相貝特曼-霍爾韋格批准了「波蘭邊境帶」計劃,以利用德國自戰爭初期以來在東線征服並占領的廣闊領土。[35]德意志帝國的決定性戰役幾乎實現了東部的生存空間計劃,尤其是在蘇俄簽署《布列斯特條約》,退出一戰之後。[36]

1918年3月,為了將俄羅斯帝國改造為一個現代化的蘇維埃共和國,布爾什維克政府同意了《布列斯特-立托夫斯克條約》中苛刻的領土割讓條款,放棄了俄羅斯33%的耕地、30%的工業和90%的煤礦。由此,俄羅斯將其歐洲部分的大部分耕地、波羅的海諸省、白俄羅斯、烏克蘭和高加索地區割讓給德國。[37]儘管取得了巨大的地緣政治勝利,但由於西線戰術的失敗、戰略上的過度擴張以及政府內部的分裂,德意志帝國被迫放棄了籍由《布列斯特-立托夫斯克條約》奪得的東部生存空間,接受《凡爾賽條約》的和平條件,並將奪取的領土讓與愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和烏克蘭。

作為征服和殖民波蘭領土,並將其作為生存空間和德意志帝國防禦邊界的戰爭藉口,「九月計劃」源自1914年埃里希·魯登道夫將軍最初提出的外交政策,[35]25年之後,納粹德國通過九月戰役重新追求這一目標,以犧牲東歐的非德意志民族為代價,奪取德國生存空間,從而引發了第二次世界大戰。[38]德國歷史學家安德烈亞斯·希爾格魯伯在其著作《德國與兩次世界大戰》中指出,《布列斯特-立托夫斯克條約》的領土收益是阿道夫·希特勒在東歐建立大日耳曼國的國家原型:[39]

在1918年11月西線停戰之際,報紙上的軍事形勢地圖顯示德國軍隊已進駐芬蘭,從納爾瓦附近的芬蘭峽灣沿線南下,經過普斯科夫—奧爾沙—莫吉廖夫一線和庫爾斯克以南地區,一直到頓河東岸的羅斯托夫。德國實際上已經控制了烏克蘭。《布列斯特-立托夫斯克條約》強迫俄羅斯承認烏克蘭獨立,是德國試圖讓俄羅斯永遠屈從的關鍵。此外,德國軍隊還占領了克里米亞,並以較少的兵力駐紮在外高加索。即使是未被占領的「殘餘」俄羅斯,在1918年8月28日《德蘇補充條約》簽訂後,似乎也成為了帝國的間接附庸。因此,希特勒在1920年代確立的長期目標——在蘇聯廢墟上建立一個德國東部帝國——並非僅僅是源於抽象願望的幻想。1918年建立的東部勢力範圍提供了一個具體的起點。德國東部帝國曾經——即使只是短暫地——成為過現實。

——安德烈亞斯·希爾格魯伯,《德國與兩次世界大戰》 (1967)

1914年的九月計劃將「東部生存空間」描述為德國文化中自始至終不可或缺的哲學理念,表明生存空間並非20世紀特有的種族主義哲學。[40]作為軍事戰略,九月計劃因其不可行性而失敗,原因在於德國在兩線作戰中兵力不足,無法實現這些計劃。在政治層面,九月計劃使德國政府得以了解資助和推動了地緣政治發展的德國統治階級中民族主義、經濟和軍事精英的意見。[41]在國家層面,通過兼併波蘭並實施種族清洗以獲取德國生存空間,成為官方和民眾廣泛討論的「國家安全中的民族主義」話題,甚至得到德國社會民主黨的支持。[42]在《第二次世界大戰的起源》一書中,A·J·P·泰勒寫道:[43]

很明顯,生存空間總是出現在這些藍圖中。這並非希特勒的原創思想,而是當時的普遍觀念。例如,漢斯·格里姆的《無空間的民族》(Volk ohne Raum)在1925年出版時的銷量遠超《我的奮鬥》。實際上,德國在第一次世界大戰期間廣泛討論了獲取新領土的計劃。過去,人們認為這些只是少數怪異理論家或極端組織的構想。如今,我們有了更清晰的認識。1961年,德國教授弗里茨·費歇爾公布了他對德國戰爭目標的研究結果。這些目標確實是「侵略藍圖」,或者如教授所稱,「對世界權力的覬覦」:比利時被德國控制;法國的鐵礦區併入德國;波蘭和烏克蘭的原住民被清空,並重新安置德國人。這些計劃不僅僅是德國總參謀部的構想,甚至得到了德國外交部和「好德國人」——貝特曼-霍爾維格的支持。

——A·J·P·泰勒,《第二次世界大戰的起源》 (1961)

Remove ads

戰間期的宣傳

在魏瑪共和國的國家政治中,德國優生學家採用了民族主義政治口號「無空間的民族」,並將其與種族口號「無青年的民族」(Volk ohne Jugend)相結合。這一文化主張無視了自19世紀80年代以來德國出生率下降的事實,並與「德意志民族」是一個充滿活力且不斷增長的民族的流行觀念相矛盾。儘管這些口號都與人口學事實相悖,民族主義者對生存空間的要求在魏瑪德國仍然被證明是一種在意識形態上有效的政治主張。[44][45]

在德奧合併(1938年)和入侵波蘭(1939年)前夕,納粹黨利用一戰後受創的民族自尊情感進行宣傳,推動生存空間政策。這些宣傳聚焦於失去的殖民地(尤其是在《凡爾賽條約》後建立的波蘭第二共和國),以「無空間的民族」為主體,同時渲染「永遠的猶太威脅」。宣傳中強調了重整軍備的必要性以及優等種族的偽科學理論。並倡導「血與土」的意識形態。[46]

在一戰和二戰間的二十一年戰間期,生存空間成為德國極端民族主義的核心原則,主導了德國的政黨政治。由阿道夫·希特勒領導的納粹黨不僅要求恢復德國戰前的地理邊界(收復因《凡爾賽條約》失去的領土),還主張征服和殖民東歐(無論這些領土在1918年前是否屬於德國)。[47]為此,希特勒聲稱,無視《凡爾賽條約》是德國在東歐獲得所需生存空間的必要前提。[48]在20世紀20年的,作為農業者聯盟成員的海因里希·希姆萊發展了「人民主義」思想。農業者聯盟是一個主張「血與土」的組織,具有反斯拉夫、反城市化和反猶太主義傾向。希姆萊主張通過以下方式實現生存空間:

增加我們的農民人口,這是抵禦來自東方斯拉夫工人階級大規模湧入的唯一有效防禦手段。就像600年前一樣,德國農民的命運必須是在神聖的母親大地上保衛和擴展德意志民族的遺產,以對抗斯拉夫種族。[49]

Remove ads

希特勒的生存空間學說

在1925年出版的《我的奮鬥》中,希特勒用整整一章(題為《東方政策》)闡述了德國獲得新「生存空間」的必要性。他聲稱,實現生存空間需要政治意志,納粹活動應當致力於擴大德意志民族的居住區域並獲得新的糧食來源。[50]

生存空間成為納粹黨及納粹德國政府的首要外交政策目標。希特勒拒絕恢復戰前德國邊界,認為這只是減少所謂國家人口過剩的不徹底措施。[51]從這個角度來看,他認為國家邊界的性質始終是未確定且暫時的,其重新劃定必須繼續成為德國的政治目標。[52]希特勒在《我的奮鬥》中明確指出征服生存空間是納粹黨的主要意識形態目標:

我們國家社會主義黨人,是承繼大戰前我們的外交政策的趨勢。我們現在可比囘到六百年前的光景。我們阻止德國向歐洲西南部發展,並力東向。大戰前殖民地和商業的政策可告一段落,將來只注重土地的政策就行。我們一說到在歐洲開拓新地時,我們就不得想到俄國及其邊境的國家。[53]

希特勒推行生存空間政策的意識形態,源於新帝國主義時期的德國殖民主義,以及美國的昭昭天命。希特勒對美國的領土擴張懷有極大的欽佩,並將美國西進運動中對美洲原住民及其文化的毀滅視為德國擴張的典範。他認為,要將德國轉變為世界超級大國,德國必須擴大地緣政治影響,並且只為德意志民族的利益而行動。此外,德國對一戰期間德國以來海上進口糧食感到不滿,認為這是德國戰敗的原因之一。他堅信,只有通過生存空間,德國才能將「對糧食供應的依賴……轉向其自身的帝國腹地」。[54]

希特勒的生存空間生物-地緣政治學說包含兩種相互矛盾的成分:一方面是物質性的追求,即擴展日耳曼領土;另一方面是神秘主義的追求,即復興納粹所視為「理想化的德國中世紀過去」。這種矛盾在納粹口號中得到明確體現,例如「血與土」。民族社會主義被其意識形態理論家們描繪為一種有機的世界觀,它將生活的各個方面——肉體、靈魂、思想、文化、政府、宗教、教育、經濟等——都整合為存在於生存空間中的「有機整體」。[55][56]在1933年紐倫堡黨代會上的演講中,希特勒將納粹主義定義為一種「世界觀」,他說:

「『世界觀』一詞中已經包含了一個莊嚴的宣言:所有行為都基於某種觀點和明確的傾向。這種觀點可以是真實的,也可以是虛假的:它是每種對生活現象和事件的看法的起點,因此是每種行為的約束和義務性法律。一種觀點越符合有機生命的自然法則,它就越能更好地為民族生命的利益而被有意識地加以利用。」[56]

Remove ads

在未發表的《我的奮鬥》續篇《第二本書》中,希特勒進一步闡述了納粹生存空間的意識形態,這也符合納粹黨未來的外交政策。為了促進德意志人的人口增長,希特勒拒斥避孕和移民的概念,認為這些做法削弱了德意志民族及其文化,並堅持認為軍事征服是獲取生存空間的唯一手段:

與之相反的則是國家社會主義運動的外交政策,就是要確保我們民族所必需的生存空間的必要性得到確立。這項運動不知道像民族資產階級所說的那樣什麼日耳曼化或者是德意志化,而只知道我們自己民族的繁衍。這項運動決不會把那些被征服的,所謂日耳曼化了的捷克人或者波蘭人看作是一個民族或者是一個種族強化的結果,而是我們民族的一個種族弱化的表現。

——Adolf Hitler,Zweites Buch, p. 26

因此,被兼併領土上的非日耳曼民族絕不會被德意志化:

與之相反,種族國家則可以毫不費事地去兼併波蘭,並打算有那麼一天把波蘭人變成德國人。但完全不是這樣,必須要做出決定:要麼把這些外來的人種封存起來,為的是不要讓自己民族的血脈一再地遭到破壞,要麼就必須毫不猶豫地把他們趕走,並且把空置下來的土地交給自己的同胞。

——Adolf Hitler,Zweites Buch, p. 29

為德國征服生存空間是納粹外交政策的首要目標,旨在建立一個延續千年的大日耳曼國。[57]1933年2月3日,在希特勒與納粹德國海陸軍將領的首次會議上,他表示,在東歐征服生存空間並對其進行「無情的德意志化」是帝國外交政策的最終地緣政治目標。[58][59]希特勒認為,蘇聯是為德國提供足夠生存空間的國家,因為它擁有大量農業用地,並居住着被「猶太布爾什維主義」統治的斯拉夫劣等人。[60]希特勒生存空間哲學中的種族主義只允許對土地進行德意志化,而不包括原住民,這些人應被通過奴役勞動和飢餓予以消滅。[61]

反斯拉夫主義是納粹黨種族主義意識形態的核心組成部分,也是納粹德國領土擴張計劃中通過向東擴張來獲取生存空間的推動力。[62]在阿道夫·希特勒的世界觀中,恢復1914年德意志帝國的邊界是荒謬的,因為這些國界無法為德意志民族提供足夠的生存空間;只有通過地緣政治征服來獲得足夠的生存空間的外交政策,才能證明戰爭所帶來必要犧牲的合理性。[63]

希特勒認為,歷史是為不同人種之間為生存而進行的無情鬥爭所主導的,擁有廣闊國土的種族天生比那些國土狹小的種族更強大,而日耳曼雅利安種族可以憑藉他們所謂的自然權利奪取那些土地。[64]這種為建立德國生存空間而持有的官方種族主義觀點,使納粹得以單方面對東歐國家發動侵略戰爭(閃電戰),並為其在意識形態上正當化收復斯拉夫人從東哥特原住民手中奪取的奧伊烏姆。[65]

納粹德國的宣傳機構將東歐描述為曾經的日耳曼領土,宣揚這些地區是被匈人和阿瓦爾人部落從雅利安種族手中「竊取」的神話。[66]希特勒將斯拉夫人視為原始的劣等人,且憎惡德意志帝國在一戰中與奧匈帝國的同盟。在其著作《我的奮鬥》和《第二本書》中,希特勒認為斯拉夫人缺乏建立國家的能力。[67]儘管希特勒在20世紀20年代公開談論過「生存空間」的必要性,但在他上台執政的最初幾年中,他從未在公開場合談及這一問題。直到1937年,隨着德國重整軍備計劃的順利推進,他才再次公開談論「生存空間」的必要性。[68]

Remove ads

二戰時期的實踐

总结

视角

納粹世界觀的生物-地緣政治本質是驅使納粹德國發動其暴力計劃、謀求建立世界新秩序的核心意識形態力量。這一戰略旨在通過建立日耳曼民族的生存空間、實現北歐人種的世界統治,以消解納粹對「種族」與「空間」的概念之間的矛盾。納粹政權將這一生物政治與地緣政治相結合的議程作為推行其「日耳曼化」政策的基礎,並以此為理由推動所謂「民族共同體的淨化」任務,最終構成了其國家支持的種族滅絕機制的理論和實踐支撐。[69]

1939年10月6日,希特勒在國家議會中表示,在波蘭淪陷之後,最重要的問題是「民族關係的新秩序,也就是說,各民族的重新安置」。[70]同年10月20日,他告訴威廉·凱特爾將軍,這場戰爭將是一場艱難的「種族鬥爭」,而總督府的任務則是「將猶太人和波蘭佬也從國家領土中清除出去」。[71]同樣在1939年10月,納粹宣傳鼓動德國人講波蘭人、猶太人和吉普賽人視為「劣等人」。[72]

為追求其生物-地緣政治野心,納粹德國發動了一場狂熱的種族滅絕戰爭,對整個族群實施了工業規模的恐怖暴行。這些政策導致德國對占領區內多個民族進行了種族滅絕,包括猶太人、波蘭人、俄羅斯人、羅姆人等,也間接促成了德國戰爭目標的失敗。[73]納粹在占領區的政策具有自發適應、臨時修改和官僚競爭的特點,反映出希特勒思想的衝動本質。[74]

1941年,希姆萊在對東線北方集團軍群的演講中表示,對蘇戰爭是一場意識形態與種族的戰爭,是納粹主義與猶太布爾什維主義之間、日耳曼(北歐)民族與東方「劣等種族」之間的鬥爭。[75]此外,在波森秘密演講中,希姆萊說道:「斯拉夫人的混血種族是建立在一個劣等種族的基礎上,其中混雜着一點我們的血液——優等種族的血液;斯拉夫人無法自我約束,也無法建立秩序。」[76]基於這一理念,希姆萊還出版了小冊子《劣等人》,其中配有理想種族類型(雅利安人)的照片2,並將之與野蠻種族形成對比,後者則被描述為匈人阿提拉和成吉思汗的後裔,與猶太布爾什維主義統治下的蘇聯所犯下的屠殺罪行聯繫在一起。[77]

通過頒布《波蘭人法案》,納粹確保了波蘭人在德意志國國內種族劣等地位的法律承認,並對波蘭勞工(平民勞工)的工作與生活條件進行了規範。[78]《波蘭人法案》還規定,任何波蘭人「若與德國男女發生性關係,或以其他不當方式接近他們,將被處以死刑」。[79]蓋世太保對德國人與波蘭人之間的性關係嚴加監控,並追捕一切涉嫌「種族玷污」者;同樣,德國人與其他來自東歐的族群之間的性關係也被明令禁止。[80]

「希特勒在《我的奮鬥》中所闡述的生存空間理念,意味着他意圖將德國的權力和控制向東擴張,並以德國殖民者定居該地區為目標,這將伴隨着對當地斯拉夫人的驅逐、奴役和屠殺……如果那可怕的反事實——納粹的勝利——真的發生了,俄羅斯人、白俄羅斯人和烏克蘭人無疑也將重蹈波蘭人的命運,在文化和民族上作為獨立的族群和國家被消滅。針對這些民族的種族滅絕行動將得以徹底完成。」

諾曼·奈馬克[81]

作為官方政策,黨衛隊全國領袖海因里希·希姆萊曾表示,任何一滴德國人的血都不應丟失,也不應與任何異族混合;[82] 而對東歐的「日耳曼化」將在「只有真正擁有德國(和)日耳曼血統的人居住於東方」時才算完成。[83]在一份名為《對東方異族人處理方式的思考》的秘密備忘錄(1940年5月25日)中,希姆萊勾勒出對東歐各族人民的未來安排:(一)將新生存空間內的本地民族進行分化;(二)限制性地給予形式上的教育,即四年基礎教育(只教他們寫自己的名字和數到五百);(三)讓他們服從德國人的命令。[84]

儘管納粹德國官方奉行種族主義政策,但對東歐原住民的滅絕在某些情況下並非被認為是絕對必要的,因為納粹的種族政策將部分東歐人(尤其是當地精英)視為擁有雅利安-北歐血統。[85]1941年3月4日,希姆萊推出了《德意志民族名單》旨在根據特定標準將德國占領區的居民劃分為不同等級的「可接受」類別。[86]在同一份備忘錄中,希姆萊主張綁架那些具有北歐外貌特徵的兒童,因為這樣做可以「消除這樣一種危險,即東方那些劣等民族通過這些血統優良的孩子培養出一批領導階層——這對我們而言是危險的,因為他們將成為我們的對手」。[87][88]按照希姆萊的設想,一旦蘇聯被摧毀,其結果將是數百萬被奴役的人民為德國服務,而這些地區最終將被德國人重新殖民和填充。[89]

納粹德國發動巴巴羅薩行動的動機,源於納粹黨的種族理論與生物政治學說,這些意識形態深刻地反斯拉夫、反共產主義、反猶太。納粹黨的生存空間理論是其對俄發動種族戰爭計劃的核心,這是希特勒自20世紀20年代起便積極推動的地緣政治議程。[90]

在二戰的最後幾個月中,納粹德國加緊了其反猶太、反斯拉夫、反共產主義的宣傳。希特勒狂熱地反覆強調納粹主義的核心意識形態信條,例如他為爭取「生存空間」而向東擴張德國領土的目標。他依然主張在東歐推進日耳曼定居殖民計劃,並表達了要消滅大量斯拉夫人口的意圖。[91]在1945年4月29日寫給德國陸軍元帥威廉·凱特爾的一封信中,希特勒明確表示:

「我們的目標仍必須是為德意志民族奪取東方的生存空間。」[92]

总结

视角

《德意志民族名單》中包含四個等級。[86]前兩個等級的男性被強制徵召入伍服兵役。[86]只有第一等級的男性才有資格加入黨衛隊:

希特勒生於民族多元的奧匈帝國,他在《我的奮鬥》中宣傳,在瓜分波蘭時通過語言手段將奧地利治下的斯拉夫人日耳曼化,絕不可能真正地將他們變成真正的德意志人,因為就像「黑人」或「中國人」不可能不可能僅因學會說德語就「成為德國人」一樣。他認為,不同民族之間即便語言相通,也無法彌合其「可見的差異」,任何此類嘗試都只會導致德意志民族的「雜種化」。[93]同樣地,希特勒還批評了過去在普屬波蘭地區內試圖將波蘭人日耳曼化的政策,認為這種做法是基於錯誤的邏輯。他聲稱,波蘭人無法通過強迫學習德語而被同化為德國人,因為他們屬於不同的種族;這樣的結果對德國民族的純潔性將是「致命」的,因為外國人的劣等性將「玷污」德意志民族的「尊嚴與高貴」。[93]在戰爭時期,希特勒在其「餐桌談話」中進一步表示,只有當外來人能夠改善德國血統時,才應將其日耳曼化:

「這裡有一個基本原則。是否將某些民族進行日耳曼化的問題,不能從抽象的理念或理論出發。我們必須具體情況具體分析。問題的關鍵是要確定某一族群的後代是否能夠與德國人融合併改善我們的民族,還是相反(就像猶太人與德國人通婚那樣),會帶來負面影響。除非我們完全確信那些擬引入德意志共同體的外國人會產生積極的影響,否則,我認為最好不要行動,無論推動此舉的感情多麼強烈。許多猶太人也有藍眼睛和金髮,其中不少外貌極易誤導人相信他們可以被日耳曼化。但事實上早已被確鑿地證明,在猶太人身上,即使某些外貌特徵在一兩代中消失,它們最終也必然會在下一代中重新顯現出來。」[95]

在血與土信仰所塑造的種族認同觀念——這是生存空間理念的哲學基礎——指導下,納粹政策要求摧毀蘇聯,使俄國的土地成為德國的糧倉。對俄國的日耳曼化意味着摧毀其城市,目的是根除俄羅斯性、共產主義以及猶太布爾什維主義。[97] 為此,希特勒下令發動列寧格勒圍城戰(1941年9月-1944年1月),意圖將這座城市夷為平地,並消滅當地的俄羅斯人口。[98]從地緣政治角度看,在東歐建立德國的生存空間可阻止類似第一次世界大戰期間發生的封鎖,從而避免德國人民再次陷入饑饉。[99]此外,將東歐作為德國的糧食來源地也服務於另一個目的:通過奴役勞動與飢餓,消滅數以百萬計的斯拉夫人。[100]一旦這些地區失去生產者、勞動力和消費者,當地工業將停滯甚至消亡,從而使這些被日耳曼化的地區徹底轉變為供納粹德國移民定居的農業用地。[100]

納粹設想中,東歐被日耳曼化的土地將由所謂的「邊防農民」定居——這是一種兼具士兵與農民身份的人,負責維護一道防禦前線,以防止任何非德意志文明的崛起,從而威脅大日耳曼國的統治。[101]在1941年的一次會議上,希特勒公開表示:

「只有一個任務:通過引入德國人來實現日耳曼化,並像對待印第安人那樣對待原住民。……我打算以冰冷的決心堅持這條道路。我自認為是歷史意志的執行者。別人如今怎麼看我毫無關係。我從未聽說過一個吃得上麵包的德國人,會關心那片種出麥子的土地是否是用刀劍奪來的。我們吃着加拿大的小麥,卻從不去想印第安人。」[102]

對於西歐的日耳曼化計劃相對溫和,因為納粹需要當地政治與商業機構的合作,尤其是當地工業體系及其熟練工人。此外,納粹德國的種族政策認為西歐人口在種族上更接近於雅利安人標準,更為「可接受」。實際上,納粹所劃分的大量種族類別清楚地表明:「東方是劣等的,西方是可接受的」;因此,在納粹占領區中,一個人的「種族」往往決定其生死命運。[103]

生存空間這一種族主義意識形態同樣涵蓋了北歐斯堪的納維亞地區的北德意志種族血統(包括丹麥、挪威、瑞典),以及歐洲大陸的阿爾薩斯和洛林、比利時和法國北部等地的居民;而對於英國,則計劃要麼予以吞併,要麼將其變為傀儡國。[104]此外,由於意大利武裝力量在戰爭中的軍事表現不佳,法西斯意大利於1943年退出戰爭,這使得意大利北部被納入大日耳曼國的吞併版圖之中。[104]

出於政治上的權宜之計,納粹不斷調整其針對非日耳曼民族的種族政策,並持續重新定義生存空間的意識形態內涵,以便與其他民族合作,從而服務於德國的外交政策。希特勒在擔任納粹領袖的早期曾表示,只要蘇聯政府恢復《布列斯特-立托夫斯克條約》(1918年)中劃定的對歐洲俄羅斯不利的邊界,他願意與蘇聯保持友好關係。這為俄德外交關係的恢復創造了可能。[105]

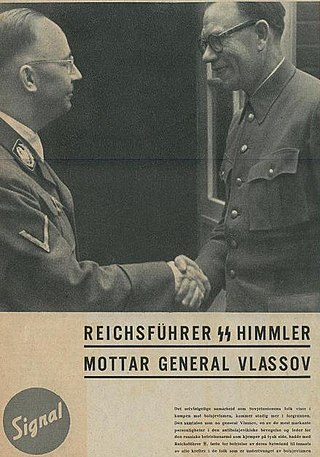

1921年至1922年間,希特勒曾表示,德國的生存空間可以通過支持反共的俄羅斯人推翻布爾什維克共產政府,藉此實現一個規模較小的蘇聯來達成;然而,到1922年底,隨着英德地緣政治聯盟可能聯手摧毀蘇聯的前景出現,希特勒改變了這一看法。[105]然而,在1941年發動巴巴羅薩行動入侵蘇聯後,納粹政權關於建立一個較小且獨立的俄羅斯的戰略立場受到了德軍的政治壓力影響,德軍請求希特勒支持成立反共的俄羅斯解放軍,並將其納入國防軍在俄羅斯的作戰行動。俄羅斯解放軍由叛逃將領安德烈·弗拉索夫將軍領導,旨在推翻約瑟夫·斯大林及其領導的蘇共政權。[106]

起初,希特勒拒絕與東方民族合作。[107]然而,納粹中的約瑟夫·戈培爾和阿爾弗雷德·羅森堡等人支持聯合抵抗布爾什維主義,並願意給予東方民族一定的獨立權。[108][109]1940年,希姆萊開放了「同源血統」人士的納粹黨籍,這促使不少右翼斯堪的納維亞人報名加入武裝黨衛軍。1941年德國入侵蘇聯時,來自法國、西班牙、比利時、荷蘭、捷克斯洛伐克和克羅地亞的更多志願者也紛紛加入納粹陣營。[110]1942年以後,隨着戰爭形勢對納粹明顯不利,更多來自被占領土的人員加入戰爭。[110]希特勒對東線的外國軍團心存顧慮,他曾說道:「不能忘記,除非這些人堅信自己屬於日耳曼國的種族,否則他們必然會覺得自己是在背叛自己的國家。」[111]

在進一步失去大量人力後,納粹試圖說服被強徵到德國的外國勞工為反對布爾什維主義而戰。馬丁·鮑曼於1943年5月5日發布了一份備忘錄:

在同時侮辱一個人的內心尊嚴時,不可能使其接受新的理念。被稱為野獸、野蠻人和亞人類的人,無法被期望發揮最高水平的表現。相反,應當鼓勵和促進他們的積極品質,例如對抗布爾什維主義的意志、保衛自身及國家生存的願望、投入和工作意願。此外,必須盡一切努力促進歐洲各民族在反布爾什維主義鬥爭中的必要合作。[112]

1944年,隨着德軍不斷在與紅軍的戰鬥中失利並失去領土,納粹德國領導人,尤其是黨衛隊領袖希姆萊,認識到俄羅斯解放軍在反對布爾什維主義中的政治、意識形態和軍事價值。[113]希姆萊在其秘密的波森演講中曾表示:「如果我們雇用了弗拉索夫先生以及所有穿着俄羅斯將軍制服的斯拉夫臣民來對俄軍進行宣傳,我一點也不會反對。完全沒問題,太好了。」[76]

納粹在占領區的政策具有自發適應、臨時修改和官僚競爭的特點,反映出希特勒思想的衝動本質。[74]為追求其生物-地緣政治野心,納粹德國發動了一場狂熱的種族滅絕戰爭,對整個族群實施了工業規模的恐怖暴行。這些政策導致德國對占領區內多個民族進行了種族滅絕,包括猶太人、波蘭人、俄羅斯人、羅姆人等,也間接促成了德國戰爭目標的失敗。[73]

波蘭戰役是納粹德國首次實施生存空間政策的行動,始於對波蘭的占領。1939年10月,海因里希·希姆萊被任命為黨衛隊強化德意志民族高級專員部專員,其任務包括:將所有德意志裔人遷回德意志國,防止外國有害影響侵蝕德國人民,並為這些歸來的德裔(尤其是德意志裔人)建立新的定居區。[114]

從1940年中期開始,納粹德國在瓦爾特蘭帝國大區內對波蘭人的種族清洗(即強制驅逐)始於將他們跨越邊境遷往總督府(一個表面上獨立於德國本土的殖民政治實體);但在入侵蘇聯之後,這些被驅逐的波蘭人被關押在西里西亞的「波蘭人收容營」,隨後被轉移至被指定為隔都的村莊。在1940年至1944年的四年日耳曼化期間,納粹強行將大約50000名波蘭人從被併入大德意志國的波蘭領土上驅逐出去,尤以西里西亞的日維茨縣最為典型。在所謂的賽布施行動中,當地大約18000至20000名波蘭族人被系統性地驅逐出家園。[115][116]

納粹入侵波蘭的過程中,德軍對波蘭的男女老幼實施了大規模暴行。這些暴行之所以能夠被德意志本土民眾心理上接受,與納粹政權高效而持續的宣傳系統密不可分。納粹宣傳(通過印刷品、廣播、電影等手段)系統性地操控國民心理,是「製造同意」的關鍵工具,旨在為對平民的野蠻暴行提供種族主義的「合理性」。通過不斷灌輸和操控輿論,納粹政權成功地使大批德國人相信斯拉夫人和猶太人是「劣等人」,從而為其種族滅絕與殖民擴張政策創造了社會心理基礎。[117]例如,希特勒青年團的領導人會收到名為《論德意志民族及其領土》(Über das deutsche Volk und seinen Lebensraum)的小冊子,用以向基層青年團員灌輸納粹種族主義的邏輯,強調種族鬥爭和擴展生存空間的「歷史必然性」。[118]類似地,在德國本土的學校里,兒童也會收到類似《你與民族》(Du und dein Volk)的小冊子,講述德國的未來命運與東擴政策之間的關係。這些教材形式的宣傳內容,從小塑造了德國青少年對納粹意識形態的認同,並在戰爭中成為支撐民族集體暴力的心理溫床。[119]

1941年6月21日,希姆萊下令起草東方總計劃,該計劃成為德國在東歐推行擴張主義與滅絕政策的藍圖。該草案基於納粹農業專家康拉德·邁耶的提議,被轉交給希特勒審批。1941年7月16日,希特勒任命阿爾弗雷德·羅森堡為帝國東部占領區部部長,並指示他監督黨衛隊的相關活動。東方總計劃於1942年5月經希特勒批准,並於同年7月成為納粹德國的正式占領計劃。該計劃通過大規模屠殺、強制飢餓、勞動滅絕等手段,發動了對數百萬斯拉夫人、猶太人、羅姆人等群體的種族滅絕。納粹同時展開種族清洗,強行將剩餘的非日耳曼居民驅逐至更東部地區。根據東方總計劃的目標,被清空的領土將由超過一千萬德國殖民者重新定居,並為大日耳曼國的建立奠定藍圖。納粹宣傳將日耳曼化運動吹捧為條頓騎士團所謂「文明使命」的現代繼承。[120][121]

關於大日耳曼國的地理範圍,阿道夫·希特勒拒絕將烏拉爾山脈視為德國的東部邊界,認為這種中等規模的山脈不足以作為「歐洲世界與亞洲世界」的分界線。他主張,唯有由純種雅利安人構成的「活的長城」才能作為真正的邊界。他還主張,在東方維持一場「永久的戰爭」,才能「保持種族的活力」:

真正的邊界是日耳曼世界與斯拉夫世界的分界線。我們有責任將這條線劃在我們希望它存在的地方。如果有人質疑我們擴展日耳曼空間至東方的權利,我們的回答是:對一個民族而言,它對自身使命的意識就足以賦予這種權利。成功本身證明一切。對這類質問的回應只能是經驗性的。一個更高貴的民族怎能在狹小的土地上艱難生存,而那種對文明毫無貢獻的無組織群體卻占據着世界上最富饒的廣袤土地,這種情形是不可想象的……

我們必須為我們的人民創造有利於其繁衍的條件,同時也必須在俄羅斯的洪流面前築起堤壩……既然不存在自然的屏障來抵擋這種洪水,我們就必須以「活的長城」來應對。東方前線上的永久戰爭將有助於塑造一種健全的民族體質,並防止我們重新墮入那種自我封閉的、軟弱的歐洲狀態。我們應當能夠以二十五萬名士兵外加一批優秀行政人員來控制這片東方地區……

俄羅斯的這片空間必須始終處於德國人的統治之下。

——Norman Rich,Hitler's War Aims: the Establishment of the New Order (1974), pp. 327–329

1941年,納粹德國決定,在接下來的二十年內,也就是到1961年,波蘭地區的波蘭人將被徹底清空,重新由來自布科維納、東加利西亞和沃里尼亞的德裔殖民者填補人口空缺。[122]希特勒為生存空間推行的無情德意志化政策,可從被派往已進行種族清洗的波蘭地區的邊防農民殖民者的報告中見到一斑——他們在被納粹分配的房屋中發現餐桌上還有吃了一半的飯菜,床鋪尚未整理。[123]來自愛沙尼亞和拉脫維亞的波羅的海德意志人則要接受種族純潔性的評估;其中被歸入最高等級 Ost-Falle 者,被重新安置於「東方長城」上的殖民區。[124]

此外,始於巴巴羅薩行動(1941年6月至9月)的德國對俄羅斯的德意志化,旨在征服並殖民歐洲俄羅斯,使其成為德國的糧倉。[127]對於這些斯拉夫土地,納粹理論家和意識形態家阿爾弗雷德·羅森堡提出了由專員轄區進行行政管理的方案——將這些國家整合為由專員統治的殖民地:

1943年,在秘密的波森演講中,海因里希·希姆萊將烏拉爾山脈稱為大日耳曼國的東部邊界。[76]他宣稱,日耳曼種族將逐步擴張至這一東方邊界,以便在幾代人之後,作為歐洲主導民族的德意志「優等種族」能夠「重新開始注定要與亞洲展開的戰爭」,因為這些戰爭「必將再次爆發」;而歐洲的失敗將意味着「地球上創造性力量的毀滅」。[76]儘管如此,烏拉爾山脈只是秘密的東方總計劃中殖民東歐的次要目標。[128]

未曾建立的突厥斯坦專員轄區將是與大日本帝國「大東亞共榮圈」西北邊緣最接近的領土,作為一堵「活牆」,被認為是在保護最東端的「生存空間」土地。它還將把較高社會階層的中國人以及幾乎所有日本族裔的居民提升為「榮譽雅利安人」,部分原因是希特勒在《我的奮鬥》中對這些特定東亞民族的尊重。

東方生存空間計劃的初期階段包括對俄羅斯人及其他斯拉夫人(如加利西亞人、卡累利阿人、烏克蘭人等)的種族清洗,將他們從原有土地上驅逐,並將這些國家整合進專員轄區的行政體系,範圍一直延伸到歐洲與亞洲的地理分界——烏拉爾山脈。為了管理蘇聯境內的族群、種族和政治人口,德軍迅速在東方專員轄區(1941–1945年)和烏克蘭專員轄區(1941–1944年)建立了與其合作、反共的傀儡政府。然而,儘管巴巴羅薩行動初期取得了一些戰略性勝利,蘇聯紅軍在斯大林格勒戰役(1942年8月-1943年2月)和庫爾斯克戰役(1943年7月-8月)中的反擊,以及盟軍在西西里發起的「哈士奇行動」(1943年7月-8月),共同打斷了納粹德國在東歐全面實施生存空間計劃的進程。

歷史回顧

納粹為實現日耳曼化而發動侵略和征服的廣度與規模,揭示了生存空間背後的兩重意識形態目標,以及它們與納粹地緣政治目的之間的關係:(一)一個從中歐開始的全球征服計劃;(二)一個局限於東歐的歐洲大陸征服計劃。從階段計劃(Stufenplan)的戰略視角來看,納粹對「生存空間」的全球與大陸兩種解讀都是可行的,二者既不互相排斥,也不違背希特勒為德國制定的對外政策目標。[129]

在納粹德國政權內部,對於生存空間的定義並不統一。例如,血與土意識形態的倡導者里夏德·瓦爾特·達雷和黨衛隊全國領袖海因里希·希姆萊主張一種理想化的田園社會,認為需要大量可耕土地;而阿道夫·希特勒則主張建立一個城市化、工業化的國家,需要的是原材料和奴工。[130]1941年夏對蘇聯的入侵——「巴巴羅薩行動」——在理念、目標與執行層面上,實際上是對這些分歧的一種妥協,以實現希特勒心目中在東歐斯拉夫土地上建立「生存空間」的設想。[129]

在波森演講中,希姆萊談到了數百萬蘇聯戰俘和外國勞工的死亡:

一個必須成為黨衛隊成員絕對準則的基本原則是:我們必須對擁有自己血統的人施以誠實、正直、忠誠和同志般的友愛,而對其他人則不必如此。俄國人、捷克人發生了什麼,我一點也不關心。其他民族如果能提供我們類型的優良血統,我們會採取必要手段,甚至通過綁架他們的孩子並在我們這裡撫養他們。至於這些民族是繁榮還是餓死,我只關心他們是否能作為我們文化的奴隸;否則,我毫不關心。10,000名俄羅斯女性在挖反坦克壕時因勞累過度倒下,我關心的只是反坦克壕是否完成,是否能為德國服務。[76]

種族主義通常並非領土擴張主義意識形態的內在概念,也不是由民族學家和地理學家弗里德里希·拉采爾所定義的「生存空間」這一詞彙的原始含義。然而,納粹主義將種族主義確立為生存空間作為地緣政治哲學的基礎;而這一點是阿道夫·希特勒在《我的奮鬥》中提出的。此外,學者卡爾·豪斯霍費爾(希特勒副手魯道夫·赫斯的導師)對民族生存空間的地緣政治解讀,為希特勒提供了知識、學術和科學的合理化理論依據,以證明德國——憑藉雅利安人種的天然權利——擴張、占領並剝削其他國家的土地,無論當地的居民如何。[131]在《我的奮鬥》中,希特勒解釋了納粹德國所「要求」的生存空間:

在這個地球逐漸被各國瓜分的時代,一些國家甚至占據了幾乎整個大陸,我們不能再把一個政治上的母國僅有五十萬平方公里荒謬土地的國家稱作世界強國。[132] 德國必須拋開傳統與偏見,鼓起勇氣,集合我們的人民及其力量,邁上通往新土地與新土壤的道路,從當前狹小的生存空間中前進,從而使這個民族擺脫從地球上消失,或作為奴隸民族為他人服務的危險。[133]因為,這一問題的解決不應寄希望於殖民地的獲取,而只能通過獲取定居用的領土來實現,這種領土將擴展母國的疆域,因此不僅使新定居者與其故土保持最緊密的聯繫,也能使整個地區因其統一的廣闊面積而獲得各種優勢。[134]

一些歷史學家評估納粹對生存空間追求的行為,認為這是一項魯莽的冒險,它在第二次世界大戰中導致了德國的軍事失敗。隨着德軍在戰爭初期開始占領東歐廣闊的領土,生存空間的生物地緣政治計劃導致納粹軍隊採取自毀政策,導致了猶太人、羅姆人、斯拉夫人等民族的種族滅絕,並最終導致納粹德國自身的崩潰。歷史學家Vejas Gabriel Liulevicius闡述了納粹行為的自毀特徵,他寫道:

「該政權利用現代技術追求一個可怕的未來烏托邦,而這一烏托邦是古典現代性所無法認可的,它尋求的是空間,而不是發展。蘇聯在撤退時『以空間換取時間』,而納粹則是放棄時間以獲得空間——在他們對東方的願景中,尋求一種永恆、不受時間限制的擴張現狀。當戰爭形勢在東線發生轉變時,希特勒拒絕放棄已征服的領土,反覆禁止撤退,導致了軍事災難。在東線,空間的意識形態優先地位帶來了致命的後果。最終,隨着紅軍在1945年攻入德國,德國人親身體驗到這一點,將『空間』的烏托邦變成了來自東部推進的噩夢。」

當代用法

自第二次世界大戰結束以來,「生存空間」一詞被用於描述不同國家的地緣政治策略,包括中國、[137][138]埃及、[139][140]以色列、[141][142][143][144][145]土耳其、[146][147][148]波蘭[149]和美國。[150]

參考文獻

參考書目

延伸閱讀

外部連結

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads