热门问题

时间线

聊天

视角

皇家海軍戰列巡洋艦列表

維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

皇家海軍戰列巡洋艦列表收錄在英國皇家海軍內曾建造並服役或規劃建造的所有戰列巡洋艦[a]。皇家海軍曾建造完成17艘戰列巡洋艦,分別歸屬無敵級、不倦級、雄獅級、聲望級、勇敢級以及海軍上將級等多個艦級。其中的15艘最終在皇家海軍麾下艦隊服役,另有7艘在完成建造之前就被中止。此外,在這些戰列巡洋艦中,有3艘在第一次世界大戰結束後被降為預備艦隻,並最終改造成最早期的英國皇家海軍航空母艦。

概述

戰列巡洋艦是英國海軍上將約翰·費舍爾的創意,他發起建造世界上第一艘「全裝重型火炮」(All-Big-Gun)[b]戰列艦「無畏」號[c],也就是後世無畏戰列艦的先驅。此後他又設想一種裝備戰列艦艦炮的新型軍艦。這種軍艦比戰列艦航速更快、排水量更小、裝甲也更輕量,是為「戰列巡洋艦」(Battlecruiser)[d]。第一批三艘戰列巡洋艦——無敵級[e]早在1906年「無畏」號開始建造的時候就已經部署好研製和建造計劃。[5]

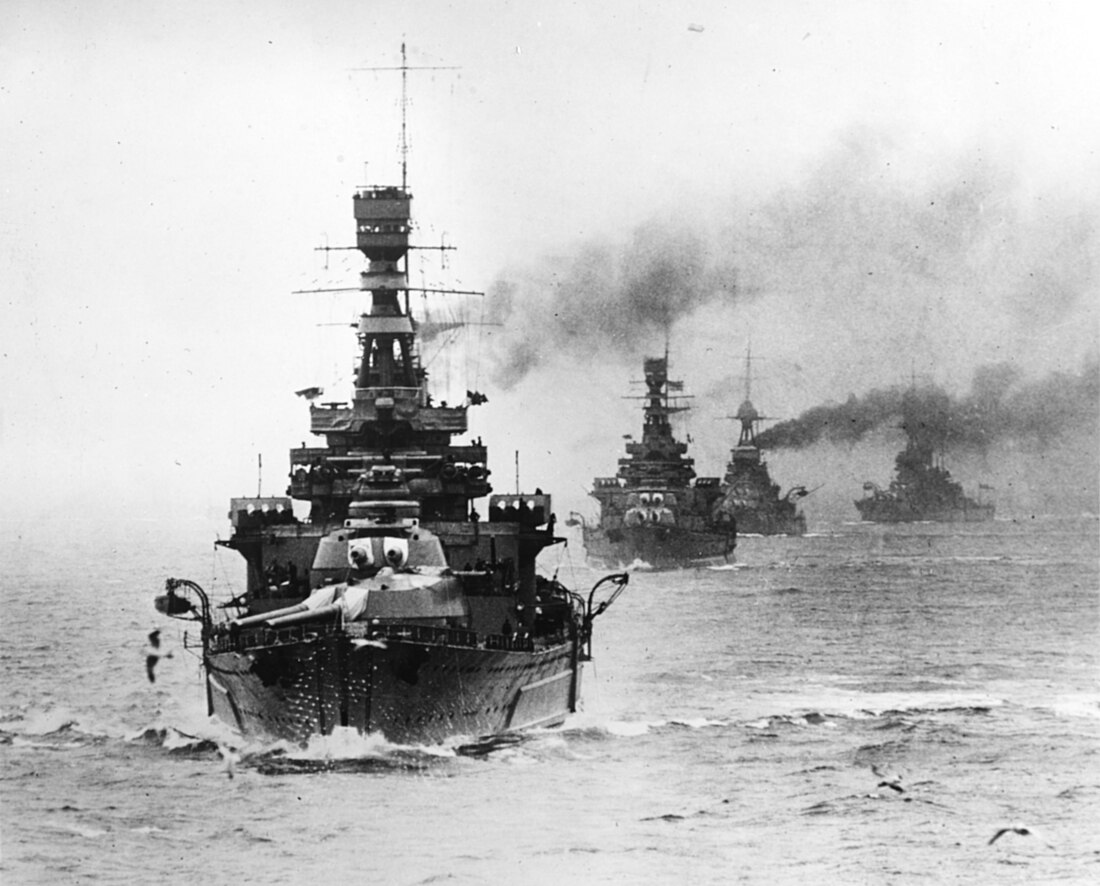

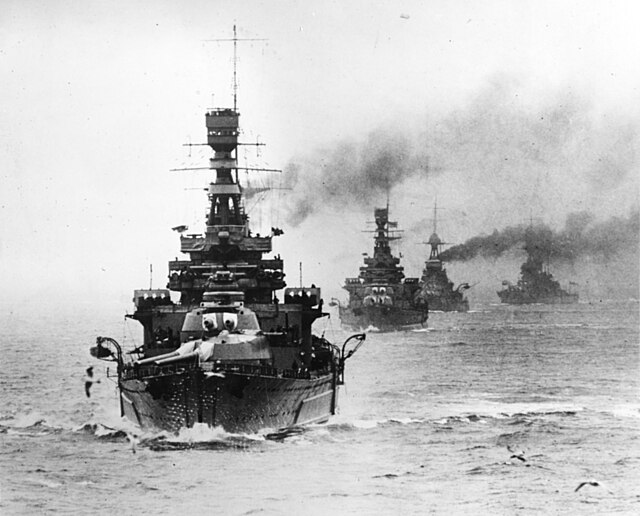

這種設計理念在行動中最為成功的是戰列巡洋艦可以利用她們的高航速追擊比自己更小型、防禦力更弱的軍艦。最好的例證就是在福克蘭群島戰役中,儘管多次遭到德軍炮擊,但英軍「無敵」號[e]和「不屈」號[e]還是在自身幾乎完好無損的情況下擊沉德國裝甲巡洋艦「沙恩霍斯特」號[f]和「格奈森瑙」號[f][7]。但她們在面對裝甲更重型的艦隻時就不那麼順利,1916年在日德蘭海戰中接連失去「無敵」號、「不倦」號[g]和「瑪麗皇后」號[h]就是明證。此役中,全部這三艘艦隻都被德軍戰列巡洋艦擊沉,而英軍艦員未能有效阻止艦上大火蔓延到彈藥庫從而引發炮塔爆炸,也是造成艦隻損失的原因之一[13]。

在第一次世界大戰之前建造的戰列巡洋艦中,無敵級和不倦級[g]的水線以上裝甲厚度為6英寸(152公釐),裝備有8門12英寸(305公釐)的艦炮,最高航速為25節(46公里每小時;29英里每小時)。更先進的戰列巡洋艦——兩艘雄獅級戰列巡洋艦[i]、「瑪麗皇后」號以及「虎」號[j]——都裝備9英寸(229公釐)厚的水線裝甲帶,航速超過28節(52公里每小時;32英里每小時),並配備有8門13.5英寸(343公釐)大炮[16]。1914年底,費舍爾海軍上將第二次被任命為第一海務大臣,從此開始聲望級[k]和勇敢級[l]的戰時建造工程。這些艦級裝備有4到6門15英寸(381公釐)艦炮,但是她們的裝甲比一般戰列艦輕薄,從而換取出色的航速,也使得她們輪番成為當時世界上航速最快的主力艦[21]。「胡德」號戰列巡洋艦[m]是在一戰進行期間建造完成的,但是根據日德蘭海戰的經驗,該艦經過大量的重新設計,使用更多的裝甲,以至於直到戰後才完工[23]。

一戰結束後,英國計劃建造G3級戰列巡洋艦[n],這種戰列巡洋艦擁有與當時戰列艦同級別的武器和裝甲配置,只是在與重裝戰列艦和航速較慢的戰列艦相比時才被分類為戰列巡洋艦。由於超過《華盛頓海軍條約》的噸位限制,因此最終的建造工程被取消[25]。在最初的9艘戰列巡洋艦中,只有「虎」號戰列巡洋艦自《華盛頓海軍條約》和20世紀30年代後依舊倖存下來。三艘勇敢級戰列巡洋艦在20世紀20年代被改裝成航空母艦。「卻敵」號[o]、「聲望」號[k]和「胡德」號在二戰中作為戰列巡洋艦服役,在兩次世界大戰之間,這三艦都經歷過大規模的改裝。「胡德」號在丹麥海峽海戰中被擊沉,「卻敵」號在太平洋戰爭初期被日軍飛機擊沉,「聲望」號在二戰後倖存下來並於1948年拆解。[26]

Remove ads

無敵級

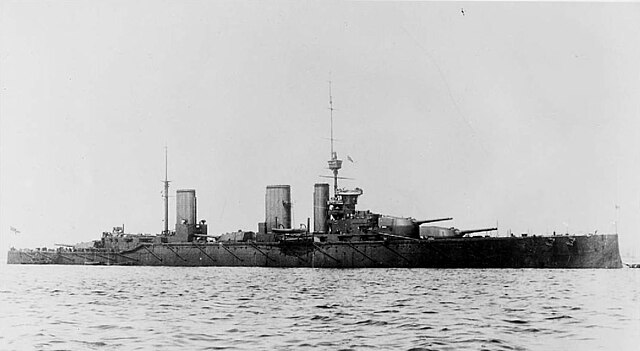

無敵級戰列巡洋艦是世界上第一艘戰列巡洋艦[q]。該艦級設計類似於「無畏」號戰列艦,但犧牲部分防護裝甲並刪除主炮台上的一座炮塔以換取4節(7.4公里每小時;4.6英里每小時)的航速提升。一戰期間,該級艦隻中的「不屈」號和「不撓」號[e]參加在地中海追擊德國海軍「戈本」號[r]和「布雷斯勞」號[s]的行動[31]。不久之後,「不屈」號被召回英國本土。「不撓」號離開達達尼爾海峽,並在1914年剩下的時間裡參與封鎖德國船隻的行動,之後返回英國。1914年底,「無敵」號和「不屈」號被派往南大西洋追捕德國海軍東亞分艦隊,並在福克蘭群島戰役中將敵方摧毀。1915年初,「不撓」號參加北海的第一次多格爾沙洲海戰[t],而「不屈」號則在加里波利海戰的開始階段遭到重創。「不屈」號和「不撓」號兩艦組建為第3戰列巡洋艦分艦隊[u]參加日德蘭海戰。作為第2戰列巡洋艦分艦隊旗艦的「無敵」號在戰鬥中因火炮彈藥庫爆炸而被摧毀,另外兩艘姊妹艦在一戰的剩餘時間裡也因公海艦隊活躍度下降而改為執行巡邏任務[35][36]。她們於1920年前後退役,並於退役兩年後出售拆解[37][38]。

Remove ads

不倦級

不倦級的設計代表着對無敵級戰列巡洋艦的適度改造,該級艦隻的設計有更高的續航力,並通過延長艦體來改進艦舯部翼炮的跨甲板火力弧。和其前級一樣,本級艦隻的設計類似於當代無畏艦,但犧牲裝甲保護和主炮組中的一個炮塔以換得4節的航速優勢。最初「不倦」號是這個艦級中唯一計劃建造的一艘,但後來英國軍方又建造「澳大利亞」號[g]和「新西蘭」號[g]以加強大英帝國各自治領的防禦。每個自治領計劃購買一艘戰列巡洋艦、三艘輕型巡洋艦和六艘驅逐艦以組成「艦隊單位」。新西蘭同意注資建造一艘戰列巡洋艦,並最終選擇不倦級的改進設計版,而不是當時皇家海軍正在建造的雄獅級戰列巡洋艦[48][49]。 整個一戰期間,兩艦大部分時間都在北海巡邏,並參加這一區域的多次戰鬥。在這三艘戰列巡洋艦中,只有「新西蘭」號於一戰開始的時候還在英國本土,「澳大利亞」號則已經被澳大利亞皇家海軍接收。「不倦」號在地中海參加追擊駛往土耳其的德國軍艦「戈本」號和「布雷斯勞」號的作戰[31]。「新西蘭」號參與一些英軍在北海的行動,包括第一次赫爾戈蘭灣海戰[y]和對斯卡伯勒、哈特爾浦以及惠特比的襲擊戰[z]。此後,「不倦」號和「新西蘭」號參加日德蘭海戰。前者在遭受到德國戰列巡洋艦「馮·德·坦恩」號[aa]的數輪猛攻之後,因彈藥庫爆炸而沉沒。「新西蘭」號在日德蘭海戰結束之後長期執行巡邏任務,等待德軍公海艦隊的下一次出現。一戰後她承載着約翰·傑利科海軍上將訪問印度以及其他自治領。1922年,為遵守《華盛頓海軍條約》,「新西蘭」號被當作廢品出售拆解。[53]

雄獅級

雄獅級,綽號「輝煌的貓」,在航速、主炮和裝甲方面較前級有顯著的改善[58]。雄獅級的航速比不倦級更高2節(3.7公里每小時;2.3英里每小時),老式艦隻上的12英寸(305公釐)火炮在雄獅級上則升級為13.5英寸(343公釐),水線裝甲帶有9英寸(229公釐)厚,相比較而言「不倦」號的水帶裝甲厚度則是6英寸(152公釐)。這些方面的改進主要是為回應德國建造的第二批戰列巡洋艦毛奇級[r],後者比英國首批戰列巡洋艦無敵級的艦體尺寸更巨大,火力也更強[59]。

在整個第一次世界大戰期間,除去改裝和維修,「雄獅」號[i]一直是大艦隊[ab]的戰列巡洋艦艦隊旗艦[61][62]。在第一次赫爾戈蘭灣戰役中,她擊沉德國輕巡洋艦「科隆」號[ac],並在第一次多格爾沙洲海戰和日德蘭海戰中作為貝蒂海軍中將的旗艦[61]。在這次戰鬥中,「雄獅」號由於信號系統受損、鍋爐水艙進水導致動力喪失,最終由「不倦」號拖回港口[64],並花費兩個多月的時間進行維修。在日德蘭海戰期間,該艦被德軍艦12發炮彈擊中,導致一座炮塔被毀,不得不在數月維修期間將其拆除和重建[65]。修復完成之後,「雄獅」號繼續擔任分艦隊旗艦[66]。

「大公主」號[ad]在一戰開始一個月後參加第一次赫爾戈蘭灣海戰,隨後被派往加勒比海,以阻止東亞分艦隊使用巴拿馬運河。當東亞分艦隊大部分艦隻在福克蘭群島海戰中被兩艘無敵級戰列巡洋艦擊敗後,「大公主」號重新加入第1戰列巡洋艦分艦隊。在第一次多格爾沙洲海戰期間,該艦僅有幾發炮彈命中目標。然而其中一次直接使德國的裝甲巡洋艦「布呂歇爾」號[ae]癱瘓,並最終使其被英軍戰列巡洋艦艦隊的火力集中打擊所擊沉。不久之後,「大公主」號成為第1戰列巡洋分艦隊的旗艦,由海軍少將奧斯蒙德·布洛克[af]指揮。在日德蘭海戰期間,本艦受到中度損傷,並花費一個半月的時間完成修復。

在一戰餘下的時間裡,這兩艘戰列巡洋艦都在北海負責巡邏任務。在1917年的第二次赫爾戈蘭灣海戰期間,兩艦負責提供遠距離掩護。1920年,根據《華盛頓海軍條約》的規定,這兩艘戰列巡洋艦都進入預備役,幾年後又作為廢品出售拆解[65]。

Remove ads

瑪麗皇后號

「瑪麗皇后」號與雄獅級戰列巡洋艦外形相似,但尺寸稍微大一些,也配備更強大的引擎,以此達到與雄獅級相同的航速。她的副炮組得到更好的防護,部分水線裝甲也被重新設計。她是一戰開始前英軍建造完成的最後一艘戰列巡洋艦,因此在一戰開始後不久,就參加第一次赫爾戈蘭灣海戰。1914年12月,作為第1戰列巡洋艦分艦隊的一員,她試圖攔截轟炸英格蘭北海海岸的德軍,但未能成功。她在1915年初的第一次多格爾沙洲海戰期間進行改裝作業,之後於1916年中期參加一戰中一次主要的艦隊作戰——日德蘭海戰。「瑪麗皇后」號在戰鬥初期擊中德國戰列巡洋艦「塞得利茨」號[ai],使得該艦的一座後炮塔被燒毀。「塞德利茨」號後來擊毀「瑪麗皇后」號的一門主炮。與此同時,德國戰列巡洋「德弗林格爾」號[aj]在濃霧中失去之前的目標後,轉而開始攻擊「瑪麗皇后」號[77]。在不到10分鐘的時間裡,「瑪麗皇后」號就被命中兩發炮彈,隨後因引發主炮塔彈藥庫爆炸而沉沒[78]。

Remove ads

虎號

在第一次世界大戰開始時,「虎」號是皇家海軍最重裝甲的戰列巡洋艦。在一戰期間,該艦配屬第1戰列巡洋艦分艦隊,並在1915年初參加第一次多格爾沙洲海戰[82]。1916年,她參加日德蘭海戰,全艦被命中17發炮彈[82]。在一戰接下來的時間裡,該艦都在北海執行巡邏任務,並在第二次赫爾戈蘭灣海戰期間負責提供遠距離的炮火掩護[83]。

1922年《華盛頓海軍條約》生效後,「虎」號是皇家海軍保留的最古老戰列巡洋艦。她於1924年成為一艘炮兵訓練艦,並於1929年再次加入戰列巡洋艦分艦隊。1931年「胡德」號重新服役後,「虎」號退役,並根據1930年《倫敦海軍條約》的條款,於1932年作為廢品出售拆解。[84]

Remove ads

聲望級

聲望級戰列巡洋艦最初是作為復仇級戰列艦[al]的改進版本而被設計並建造的。然而一戰爆發後,建造工程就因未能及時做好準備而暫停。在海軍上將費舍爾勳爵成為第一海軍大臣後,獲准作為戰列巡洋艦重新開始建造並投入使用。海軍造艦總監[am]尤斯塔斯·坦尼森·達因科特[an]迅速設計了一個全新的方案,以滿足費舍爾的要求,同時建造單位同意在15個月內交付艦隻。然而他們並沒有完全達成這個雄心勃勃的目標,這些艦隻最終在1916年日德蘭海戰結束之後的幾個月才交付使用[91]。這批戰列巡洋艦在完工時是世界上航速最快的主力艦[92]。

「反擊」號是本級唯一在一戰中參加戰鬥的艦隻。1917年該艦曾參加第二次赫爾戈蘭灣海戰 。兩次世界大戰之間的時間裡,兩艘戰列巡洋艦都進行兩次改建。在20世紀20年代,兩艦的裝甲防護得到加強,同時其他方面也有較小的改進,而在30年代,兩艦都進行更為徹底的重建,尤其是「聲望」號。兩艦都曾在第二次世界大戰期間服役。1939年,兩艦參與搜尋德國袖珍戰列艦「施佩伯爵將軍」號[ao],參加1940年4月至6月的挪威戰役。1941年又參加搜尋德國「俾斯麥」號戰列艦[ap]的行動。1941年12月10日,「反擊」號被日本飛機在南海彭亨關丹近海擊沉[97]。

「聲望」號在1940年和1941年的大部分時間都被派到直布羅陀海軍部隊護送護航船隊,她還參加斯巴提芬托角海戰。1942年初,她被短暫地分配到本土艦隊,並為幾支北極護航隊提供掩護,之後被轉調回H艦隊參與執行「火炬行動」。1943年的大部分時間裡,該艦都在改裝以及運送溫斯頓·丘吉爾和他的工作人員往返於與盟軍領導人的各種會議之間。1944年初,「聲望」號轉屬到印度洋的遠東艦隊,在那裡,她支援對印度尼西亞被日本占領的設施和印度洋各島嶼群的多次襲擊。1945年初,「聲望」號回到本土艦隊,並在二戰結束後作為預備役。1948年被當作廢品出售拆解。[97]

Remove ads

勇敢級

勇敢級戰列巡洋艦由3艘戰列巡洋艦組成。起初被稱為「大型輕巡洋艦」(Large Light Cruiser),名義上是為支持海軍元帥約翰·費舍爾勳爵的波羅的海沿岸作戰行動計劃而設計[103][104]。由於建造計劃的保密性,該級艦甚至被稱為「噓噓巡洋艦」(Hush-hush cruiser)[105]。該艦級的計劃旨在針對德國波羅的海沿岸部隊進行「打就跑」的突襲戰,因此該艦級艦隻的設計航速很快,但裝甲很薄,且僅有幾門重炮[104]。為最大限度地提高航速,勇敢級戰列巡洋艦是皇家海軍第一批採用齒輪傳動蒸汽渦輪機和細管鍋爐的主力艦[106]。這使得她們成為當時最快的主力艦,甚至比聲望級的船隻還要稍快一些[107]。這批艦隻的吃水淺,一方面是為使她們能夠在波羅的海的淺水區執行任務,另一方面也反映設計者從之前的戰爭中所獲得的經驗[107]。

前兩艘艦艇,「勇敢」號和「光榮」號[aq],於1917年服役,並在一戰期間在北海海域執行巡邏任務。此後參加第二次赫爾戈蘭灣海戰,一年後公海艦隊投降時兩艦也在場。姊妹艦「暴怒」號[ar]計劃配備一座雙聯裝18英寸(457公釐)艦炮,這在當時是皇家海軍艦艇上最大口徑的火炮,但在建造過程中進行改裝,以起飛甲板和機庫代替前炮塔和炮座。在北海執行一系列巡邏任務之後,該艦的後炮塔也被移除,取而代之的是另一座飛行甲板。該艦的艦載機在1918年7月的特訥空襲[as]中襲擊德軍齊柏林飛艇棚[112]。三艘戰列巡洋艦都在一戰結束後降為預備役,但在20世紀20年代被改建為航空母艦[113]。「光榮」號和「勇敢」號在第二次世界大戰早期戰沉,「暴怒」號在1948年被當作廢品出售拆解。[114]

Remove ads

海軍上將級

海軍上將級戰列巡洋艦[av]原打算作為伊麗莎白女王級戰列艦[aw]的改進版本,但在大艦隊司令、海軍上將約翰·傑利科認為不需要更多戰列艦之後,被改編為戰列巡洋艦。然而此時,德軍已經開建一批新式戰列巡洋艦,她們比大艦隊當時配屬的戰列巡洋艦尺寸更大。因此海軍上將級設計方案被改進以對抗德軍新造的戰列巡洋艦。這個艦級計劃由「胡德」號、「安森」號[m]、「豪」號[m]和「羅德尼」號[m]組成,艦名均出自著名的英國皇家海軍上將。由於商船和護航船對材料和勞力有着更高的優先級,後三艦的建造被暫停。吸取日德蘭海戰的經驗教訓後,該級的設計案得到大幅更新,但是海軍部最終還是決定推翻以往設計案重新開始,所以剩餘幾艘的建造工程在1919年被取消。[119]

然而,「胡德」號的建造作業相當激進,於1920年完工,並立即成為大西洋艦隊戰列巡洋艦中隊的旗艦。1923年至1924年期間,「胡德」號在「卻敵」號和多艘達娜厄級輕巡洋艦[ax]的陪同下,經由巴拿馬運河自西向東環遊世界。1937年4月23日,西班牙內戰開始後,儘管國民軍巡洋艦「塞維拉海軍上將」號試圖封鎖港口,「胡德」號還是護送三艘英國商船進入畢爾巴鄂港[121]。第二次世界大戰早期,「胡德」號大部分時間都在巡邏,護送船隊並對抗德國的商船突襲活動。作為駐紮在直布羅陀的H艦隊的旗艦,她在攻擊米爾斯克比爾期間轟炸法國船隻。1941年5月,「胡德」號和「威爾士親王」號戰列艦奉命攔截「俾斯麥」號戰列艦和重巡洋艦「歐根親王」號,後兩艦當時正試圖駛進北大西洋。在隨後的丹麥海峽海戰中,「胡德」號船尾的彈藥庫被擊中爆炸,開戰僅五分鐘後就沉沒。[122]

G3級戰列巡洋艦

G3級戰列巡洋艦的設計是為響應美國和日本的海軍擴張計劃。這一艦級四艘戰列巡洋艦的設計方案比皇家海軍當時所有的任何一艘戰列艦都更大、更快、裝備更全。本級「戰列巡洋艦」的命名來自於她們相對於計劃中的N3級戰列艦[ba]而言具有更高的航速、更弱的火力和裝甲。G3級可以配置9門16英寸(406公釐)的火炮,預計時速可達32節(59公里每小時;37英里每小時),而N3級可以裝備9門18英寸(457公釐)的火炮,但航速較慢。雖然G3級的官方名稱是「戰列巡洋艦」 ,但她們也被認為是「高速戰列艦」。[129]

1921年8月12日,海軍部批准G3級的設計方案,訂單分別在同年10月和11月下達。但隨着華盛頓海軍會議商定限制各國戰列艦的數量,計劃於同年11月份被擱置。1922年2月,《華盛頓海軍條約》的正式通過。該條約規定只能建造不超過35,000長噸(36,000公噸)排水量的艦隻,因此本級艦的訂單被取消。[130]

Remove ads

腳註

參考資料

期刊來源

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads