热门问题

时间线

聊天

视角

第二次剛果戰爭

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

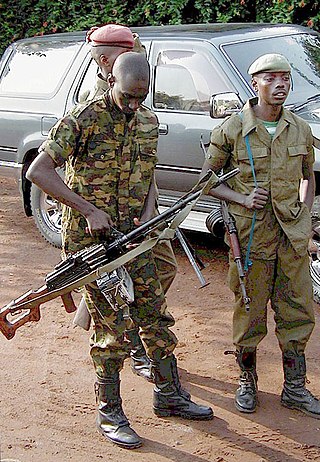

第二次剛果戰爭,又稱非洲世界大戰、大非洲戰爭或鈷礦戰爭,是一場發生在剛果民主共和國(前稱薩伊)大部分地區的武裝衝突,緊接着第一次剛果戰爭之後爆發。這場衝突於1998年開始,並於2003年正式結束,當時簽署了《比勒陀利亞協議》,成立了一個過渡政府。參戰勢力來自9個國家,國內則有超過20個不同的武裝派別,這使其成為非洲大陸歷史上規模最大的衝突之一。

這場戰爭導致約540萬人死亡,其中多數人因飢餓及可預防或可治療的疾病喪生。由於這場災難的嚴重性,它被視為剛果種族滅絕中最慘烈的事件。這驚人的死亡人數使其成為自第二次世界大戰以來最致命的衝突,這還未包括數百萬流離失所的難民及逃往鄰國的避難者。

儘管2003年7月簽署了和平協議並成立過渡政府,但剛果國家機制仍十分脆弱,許多地區缺乏有效的治理,且經常爆發零星的暴力衝突。2004年估計,每日仍有約100人因小規模戰鬥、缺乏基本生活服務和糧食而喪生。大量人口的強制遷移讓這片地區持續處於危機之中,和平依然難以實現。

Remove ads

背景

1960年,剛果共和國舉行首次民主選舉,左翼領袖帕特里斯·盧蒙巴當選總理。然而,他在美國中央情報局(CIA)與比利時的支持下被推翻,取而代之的是蒙博托·塞塞·塞科。到1965年,蒙博托鞏固了權力,建立了一個長期的獨裁政權。在冷戰期間,蒙博托因為支持西方對抗安哥拉等地日益增長的蘇聯勢力而受到西方國家的支持。這種支持使他積累了巨大的個人財富,但國家卻陷入饑荒、毀滅、貧困與落後的惡性循環,經濟僅能勉強維持生存。

隨着1990年代初蘇聯解體,蒙博托的重要性逐漸下降,因為他不再是對抗蘇聯的必要角色。為了應對失去國際支持的困境,蒙博托試圖通過建立個人崇拜來鞏固權力,但國際社會已普遍將剛果視為無望之地。1991年,在內外壓力下,他被迫與反對派達成初步協議,做出一些讓步,卻無法阻止國家逐步走向崩潰。到1995年,危機已削弱蒙博托的統治,腐敗、暴力與國家機器的癱瘓成為日常現象。

冷戰結束後,撒哈拉以南非洲被大國拋棄,各國不得不自行應對內部問題。隨之而來的,是殖民遺毒與冷戰對立遺留下的矛盾爆發成內部衝突。當美國停止支持蒙博托時,這給了反對勢力信號,促使他們發起推翻蒙博托的全面行動,最終結束了其長達數十年的獨裁統治。

1994年的盧旺達種族大屠殺使該地區的局勢進一步惡化。為躲避屠殺,數百萬胡圖族人逃往薩伊東部地區。這場大規模的難民危機使大湖區成為胡圖族聯攻派民兵(參與種族滅絕的武裝)與盧旺達前政府軍的避難所。

同時,剛果解放民主力量同盟(AFDLC)獲得盧旺達與烏干達的支持。這些國家提供大量資金與武器,幫助該聯盟對抗蒙博托的軍隊。由洛朗-德西雷·卡比拉領導的剛果解放民主力量同盟於1996年發動第一次剛果戰爭。盧旺達政府抗議胡圖族武裝利用薩伊東部作為基地,並頻繁襲擊其領土。作為回應,盧旺達政府武裝巴尼亞穆倫格族人(薩伊境內的圖西族),使其成為代理人。蒙博托政府強烈譴責這種外國干預,但其軍事行動能力已大不如前,政治資本也幾近枯竭。最終,雙方通過在比利時布魯塞爾的談判達成了暫時的協議。

Remove ads

隨着卡比拉的軍隊沿剛果河向金沙薩推進,蒙博托政權因失去國際支持而迅速崩潰[6]。卡比拉的部隊幾乎未遭遇抵抗,很快完成了進攻。卡比拉因長達二十多年來持續反對蒙博托政權而在國內外擁有一定聲望。他是一名公開的馬克思主義者,深受毛澤東思想影響,並曾參與由切·格瓦拉支持的1960年代中期武裝叛亂。

AFDLC的軍隊主要由參與大湖地區衝突的圖西族老兵組成。1996年12月,該軍隊開始行動,迅速占領礦區與邊境城市,並建立支援基地。然而,有關反叛軍隊大規模屠殺與暴力鎮壓的報告逐漸傳到西方國家。聯合國人權特使羅伯托·加雷頓曾報告,目擊者稱反叛軍的行動已造成約6萬人死亡,並且普遍存在強迫失蹤、酷刑與謀殺的行為[7]。

1997年3月,卡比拉的部隊發動全面進攻,要求蒙博托政府投降。至5月,反叛軍到達金沙薩,蒙博托於5月16日出逃,卡比拉隨即宣布擔任總統,並開始進行大規模清洗與國家重組。

卡比拉於1997年5月掌權後,面臨治理「剛果民主共和國」的嚴峻挑戰。除了國內衝突與龐大的外債,他的外國盟友拒絕在被要求撤離時離開金沙薩。大量駐紮於首都的盧旺達人,使剛果人民認為卡比拉只是外國勢力的傀儡。

1998年7月14日,卡比拉撤換了盧旺達籍的軍事指揮官詹姆斯·卡巴雷,改由本國人士接任。這一舉措使他在剛果的政治基礎更加穩固,並試圖與盧旺達疏遠關係。然而,卡比拉在兩周後改變策略,公開感謝盧旺達的幫助,隨後下令所有盧旺達與烏干達軍隊迅速撤離。24小時內,所有盧旺達軍事人員被遣返回國,這一舉措引發不滿,特別是在巴尼亞穆倫格族人中。這種緊張局勢最終再次引發武裝衝突。

派系

紫 – 剛果民主共和國

橙 – 反卡比拉聯盟

深藍 – 親卡比拉聯盟

淺藍 – 支援卡比拉政府的其它國家

綠 – 卡比拉在政治上的支持者

- 圖西族勢力

由盧旺達與布隆迪正規軍、巴尼亞穆倫格族民兵,以及剛果民主聯盟(RCD)組成。主要目標包括保衛盧旺達與布隆迪的安全、保護剛果的圖西族群體、對抗烏干達勢力以及開採自然資源。

- 胡圖族勢力

包括參與1994年盧旺達大屠殺的胡圖武裝、布隆迪反叛組織、剛果胡圖族與馬伊馬伊民兵。其目標是驅逐外國圖西勢力、對班亞穆倫格人進行種族清洗、推翻盧旺達與布隆迪政府,以及控制自然資源。

- 烏干達勢力

由烏干達國家軍隊及其支持的剛果解放運動(MLC)組成。其目標是保護烏干達邊界、防止剛果成為強大國家、對抗盧旺達勢力以及獲取自然資源。

- 金沙薩政府軍(卡比拉)

由剛果國家軍隊、反馬伊馬伊民兵勢力及盟國如辛巴威、安哥拉、乍得、蘇丹與納米比亞組成。其目標是建立強大國家、控制領土與資源。

胡圖族與圖西族之間的種族仇恨成為這場戰爭的主要驅動力,各方在爭奪資源的同時,致力於徹底消滅對方。而烏干達與盧旺達則因資源利益的競爭而加劇了衝突,使局勢更加混亂。

Remove ads

蘇聯解體後,大批軍人因各種原因被迫退役,民用領域亦出現類似情況。為尋找工作,他們前往後蘇聯地區及其他地區的各個「熱點地區」。據俄羅斯飛行人員協會主席阿納托利·卡丘爾指出,約有7000名前蘇聯飛行員與技術人員出國,其中大多數人簽訂了私人合約,但許多人的下落至今仍不明[8]。僅在非洲地區,在約400名簽訂私人合約的飛行員中,就有一半被俘或陣亡。

至1990年代中期,前蘇聯傭兵已直接出現在剛果民主共和國,其中部分人在第一次剛果戰爭中選擇支持蒙博托[9];而在第二次剛果戰爭期間,他們則為卡比拉效力。這些外籍人員駕駛着四架蘇-25戰鬥機,其中2架於1991年製造,2架於1999年新建。該批戰機是根據1999年與格魯吉亞第比利斯飛機製造廠簽訂的合約購得。

戰爭本質

在第二次剛果戰爭期間,並未出現大規模的戰役,領土控制極為分散,沒有明確的前線,這正是第四代戰爭的特徵之一[10]。雖然多個國家的部隊參與其中,但這些國家普遍不願讓部隊暴露於公開戰鬥中。對於本就貧困的國家而言,裝備與訓練軍隊已耗費巨額資金與資源,若部隊損失,將難以承受其後果。

由於剛果特殊的地理環境,戰爭的焦點不在於占領大片土地,而是控制戰略據點,例如機場、港口、礦區與偶爾可行的高速公路。因此,這場戰爭主要由鬆散、缺乏紀律的民兵組織發動。他們常以大規模強暴、酷刑與種族清洗等暴力手段擴大衝突,造成局勢惡化[11]。由於這些組織多數不受監管,即使簽署停火或和平協議,效果亦十分有限。大量平民死於民兵暴行,亦有不少人因飢餓、疾病與無序狀態而喪命。

參戰各方的主要目的之一,是爭奪剛果豐富的自然資源。非洲大湖區諸國常以開採鑽石、木材等資源的權利作為報酬,獎勵其戰鬥人員。這些掠奪行為讓盧安達與烏干達的軍官積累大量財富,逐漸取代了他們最初聲稱的目標——即追捕與懲治1994年盧安達種族大屠殺的加害者,以及維持對剛果東部地區的掌控。在此過程中,占領軍對當地居民徵收高額稅賦,沒收幾乎所有牲畜與大部分糧食。

多個勢力對鈳鉭鐵礦的控制權極為關注。這種礦物對電腦與航太產業至關重要,價值極高。對於資源的激烈爭奪,亦導致反卡比拉陣營內部爆發衝突。 1999年,烏干達與盧安達軍隊在基桑加尼發生嚴重交火。儘管敵對雙方間矛盾明顯,但當時卡比拉政權的軍隊早已疲憊不堪,無力利用此機會反制。

如同近代非洲多場衝突,剛果戰爭亦廣泛徵用童兵。 2001年,光是在烏干達與剛果邊境一帶,就有約兩萬名童兵被投入戰鬥。在穆沙基一處擁有3,000名新兵的軍營中,60%的士兵年齡不足18歲[12]。據估計,北基伍省在當年約有12,000名童兵。自戰爭初期,兒童即被作為戰力之一:1998至1999年間,有2,000名兒童在卡尼亞馬-卡塞塞地區接受軍事訓練。 1999年,全國約有5,000名童兵服役[13]。

估計1999年時,剛果政府軍中有6,000至20,000名未成年士兵,而在卡比拉領導的叛亂部隊中,也曾有高達10,000名兒童參戰。馬伊馬伊民兵組織中更有約3,000名18歲以下的童兵參與戰鬥。

Remove ads

戰爭進程

1998年8月2日,戈馬的巴尼亞穆倫格族爆發叛亂。盧安達立即前來援助,並在同月初組建了一支裝備精良的叛軍組織──剛果民主聯盟(RCD)。該組織主要由巴尼亞穆倫格族人構成,獲得盧安達與烏干達的支持,並迅速掌控了資源豐富的東部省份,以戈馬為根據地。隨後,他們又奪取了基伍省的重要城鎮布卡武與烏維拉。圖西族領導的盧安達政府與烏干達結盟,布隆迪則出於報復行動占領了剛果東北部部分地區。為了驅逐盧安達勢力,總統卡比拉動員剛果東部胡圖族難民,並煽動群眾反對圖西族,最終導致金沙薩街頭出現多起針對圖西族的私刑事件[14]。

8月12日,一名效忠政府的陸軍少校透過布尼亞一家廣播電台,呼籲民眾進行武裝抵抗[15]。

回到行軍這件事……必須強調,人們應當攜帶砍刀、長矛、箭矢、鋤頭、鐵鍬、耙子、釘子、警棍、電熨斗、鐵絲網、石頭等物品,親愛的聽眾們,目的是要殺死目前身處伊圖里地區的盧安達圖西族人。這些人正透過無線電報散布對剛果不利的訊息,其唯一目的就是要支配我們。

Maj Mudenke,剛果國家廣播公司

盧安達政府同時質疑現行邊界,聲稱剛果東部大部分地區「歷史上屬於盧安達」,並指控卡比拉在基伍地區針對圖西族進行種族滅絕[16]。外界對於盧安達干預的動機仍有爭議──究竟是為保護巴尼亞穆倫格族,還是藉機推進自身的地區野心。

在詹姆斯·卡巴雷貝的指揮下,盧安達士兵大膽劫持三架飛機,飛往大西洋沿岸的基托納軍事基地。雖然該地原本駐有由前剛果武裝部隊、安哥拉安盟分子與布拉柴維爾的帕斯卡爾·利蘇巴民兵組成的雜牌部隊,但這些人缺乏糧食與武器,毫無作戰能力,不久便倒向盧安達一方[17]。在叛軍與盧安達聯軍的壓力下,基托納周邊城鎮相繼陷落。

8月13日,起義爆發不到兩周,叛軍便奪取了為金沙薩供電的因加水電站及糧食中轉港馬塔迪。8月23日,鑽石重鎮基桑加尼也落入叛軍之手。到8月底,叛軍部隊已威脅直逼金沙薩[18]。與此同時,烏干達在支持剛果民盟的基礎上,又建立了一個完全由其操控的叛軍組織──剛果解放運動(MLC)[19]。

雖然前線不斷推進,但各地戰鬥持續,政府軍與胡圖族盟軍仍在東部頑抗。儘管如此,首都陷落的可能性愈發明顯。卡比拉總統不得不四處尋求非洲各國與古巴的支援。

最終,卡比拉的外交努力奏效。數個南部非洲發展共同體成員國率先響應號召。雖然該組織僅在遭遇侵略時規定共同防禦,但仍有部分國家選擇保持中立。不過,納米比亞、安哥拉與辛巴威最終決定出兵相助。在8月19日哈拉雷會議後,他們向金沙薩派遣援軍[20],各自抱有不同的戰略考量:

藍色 – 剛果(金)及其盟友

紅色 – 盧安達盟友

黃色 – 烏干達盟友

安哥拉經歷長達25年內戰,安哥拉政府意圖摧毀安盟的境外據點,並切斷其透過剛果南部走私武器與販售黑市鑽石的資金來源。這一需求促使安哥拉繼第一次剛果戰爭後再度介入,即便他們並不看好卡比拉,仍擔心叛亂引發權力真空,反讓安盟坐大。

辛巴威總統羅伯特·穆加貝是干預剛果的重要推手。他一方面希望藉此提高在非洲的地位與影響力,另一方面則圖謀控制剛果的礦產資源。卡比拉與穆加貝簽署了一份價值2億美元的協議,使穆加貝家族旗下公司直接獲益。他視這場戰爭為重返非洲領袖舞台的契機,亦可對抗同樣聲望卓著的烏干達總統約韋里·穆塞韋尼。

納米比亞總統薩姆·努喬馬的動機與穆加貝相近,其家族同樣涉入剛果的資源開採。但納米比亞在剛果缺乏實質國家利益,出兵決定違背了多數國民與政治領導人的意見。

隨後,更多國家陸續捲入戰事:

查德雖然卡比拉早先拒絕與法語非洲國家合作,但在9月24日利伯維爾會議後,查德派出數百名士兵。法國對此表示支持,試圖挽回自1994年盧安達大屠殺後在該區失去的影響力。

利比亞卡扎菲政權亦參戰,並借調乍得軍隊使用飛機運送兵力,藉此打破自1980年代中期以來的國際孤立。

蘇丹出於與烏干達長期衝突,蘇丹同樣介入,並支持烏干達境內的反政府組織聖主抵抗軍。

一場多邊戰爭於焉爆發。1998年9月,辛巴威援軍突破金沙薩包圍圈,安哥拉部隊則自喀丙達與其他據點殺入,大挫叛軍。隨着時間推移,戰況逐漸趨於穩定,雖然邊境線依然破碎分散,但政府已收復大部分領土。

同年11月,烏干達支持的新組織──剛果解放運動(MDL)──在剛果北部投入戰局。11月6日,盧安達總統保羅·卡加梅首次承認因安全考量而派兵介入,此舉或與南非總統曼德拉的調停請求有關,以推進和平談判[21]。

1999年1月18日,盧安達、納米比亞、烏干達、安哥拉與辛巴威在溫得和克簽署停火協議,但卡比拉本人與剛果政府代表均未出席,戰火因此未能平息。

西方國家則大多保持中立,僅呼籲停火。他們不願深陷非洲戰場。然而,美國、加拿大與以色列部分礦業公司卻支持卡比拉,以換取貿易協議,此舉遭人權組織嚴厲批評。

Remove ads

1999年4月5日,剛果民盟內部因爭奪巴尼亞穆倫格族的領導權而產生嚴重矛盾。當時,領導人埃內斯特·萬巴·迪亞·萬巴將總部遷往烏干達控制下的基桑加尼,成立「剛果民盟基桑加尼派」,後更名為復興力量[22]。4月18日,在利比亞領袖卡扎菲調停下,烏干達總統穆塞韋尼與卡比拉於利比亞蘇爾特簽署停火協議,標誌雙方正式決裂;然而剛果民盟及盧安達均拒絕參與[23][24]。

5月16日,萬巴被罷免主席職務,由親盧安達的埃米爾·伊倫加博士接任[25]。僅一周後,剛果民盟內部派係為爭奪基桑加尼爆發衝突。6月8日,各叛軍派別召開會議,企圖建立統一戰線對抗卡比拉,但最終未能成功。與此同時,烏干達軍方將1962–1966年存在的基巴利-伊圖里省重建,並偏袒赫馬族,直接引發了伊圖里衝突,後被稱為「戰中之戰」[26]。

1999年7月,六個交戰國(剛果、安哥拉、納米比亞、辛巴威、盧安達、烏干達)簽署《盧薩卡停火協議》。8月1日,剛果解放運動也加入協議,唯獨剛果民盟延至8月底才簽署[27][28]。協議要求各方在「聯合軍事委員會」領導下,追蹤、解除並登記境內武裝團體,尤其是涉及1994年盧安達種族大屠殺的組織。

然而,協議缺乏具體落實措施。1999年8月,聯合國安理會僅派出約90名聯絡人員協助,但停火多次遭破壞。小規模摩擦仍可能引發戰鬥。

8月7日,烏干達人民防衛軍與盧安達愛國軍於基桑加尼爆發武裝衝突[29][30],並於8月14日再度交戰,戰火遍及市區、機場與主要道路,直到8月17日才宣布停火。雙方均使用重型武器。據國際危機組織分析,這場衝突源於戰略分歧[31]。

11月,金沙薩政府控制的電視台宣稱,卡比拉軍隊已重建,準備再次「解放」全國。盧安達支持的叛軍雖發動大規模攻勢逼近金沙薩,卻最終被擊退。

2000年2月24日,聯合國安理會授權派遣5,537名維和部隊,組成聯合國剛果特派團(MONUC),負責監督停火[32]。但叛軍與政府軍、盧安達與烏干達之間的戰鬥依舊頻繁。最激烈的衝突發生於2000年5至6月的基桑加尼戰役。

2000年8月9日,政府軍在赤道省烏班吉河沿岸發動攻勢,卻於利本蓋附近遭剛果解放運動擊退。無論是聯合國、非盟還是南部非洲發展共同體,均未能有效制止戰火。

Remove ads

2001年1月16日,洛朗-德西雷·卡比拉在金沙薩大理石宮遭刺殺[33]。初期外界誤以為他尚存活,甚至被送往辛巴威急救[34];但兩天後,政府透過國家電視台宣布,津巴布韋醫護人員的全力搶救仍未能挽回卡比拉的性命,他最終因傷勢過重而不治身亡[35]。1月26日,其遺體被送回國內安葬。普遍認為兇手是其18歲的保鏢拉希迪·米澤勒(Rashidi Mizele)[36]。

刺殺事件引發大量猜測與陰謀論[37]。部分觀點認為,行兇者是因不滿待遇的卡多戈[38],而導火線似乎是47名被指控密謀反對卡比拉的卡多戈遭到處決;也有人懷疑外國勢力如盧安達、安哥拉甚至美國涉入[39][40][41]。然而目前並無確切證據顯示米澤勒或卡多戈受外部勢力操縱。

洛朗遇刺後,其子約瑟夫·卡比拉經議會一致推舉,繼任總統[42]。此一結果在相當程度上得益於羅伯特·穆加貝的支持,同時亦與洛朗先前對議會多數議員的人選安排密切相關。他迅速展現與父親不同的風格,被描述為「更老練的政治領袖」[43],並積極展開外交[44],包括與盧安達總統卡加梅會晤,推動撤軍協議[45]。外界普遍認為,他比父親更有助於落實和平[46]。

淺藍 – 卡比拉政府控制(西部、南部)

紅 – 剛果民主聯盟戈馬派控制(東部)

啡 – 剛果民主聯盟基桑加尼派控制(東北部)

黃 – 剛果解放運動控制(北部)

紫藍 – 剛果民主聯盟基桑加尼派/解放運動控制(支持卡比拉政府,東北部小部分)

綠 – 伊圖里衝突地區

灰 – 《盧薩卡停火協議》劃定的非軍事區

2002年,盧安達境內局勢逐漸惡化,剛果民盟內部出現動盪,部分成員選擇放棄戰鬥或投靠政府;巴尼亞穆倫格族民兵也開始對盧安達當局表現出不滿,甚至爆發兵變[48]。與此同時,在約瑟夫·卡比拉領導下,剛果西部逐漸恢復穩定,通貨膨脹獲得控制,國際援助亦重新到位。

同年3月,剛果民盟戈馬派從政府軍手中奪取了位於坦噶尼喀湖畔的莫利羅鎮。據該派稱,作為回擊,第二天該鎮遭到政府炮艇的炮擊。此次占領被視為違反《盧薩卡停火協議》[49]。

在南非的斡旋下,2002年4月至12月期間,剛果各方陸續簽署多份和平協議。4月19日,《太陽城協議》正式生效,為建立統一多黨政府和舉行選舉提供框架[50],但因缺乏軍隊整合條款而備受批評。

7月30日,《比勒陀利亞協議》達成,重點在於撤出駐剛果的兩萬名盧安達士兵[51],以及解散胡圖族民兵聯攻派。

9月6日,剛果與烏干達簽署《羅安達協議》,要求烏干達自布尼亞撤軍並改善雙邊關係[52]。10月5日,盧安達宣布完成撤軍,聯合國證實已有超過兩萬名盧安達士兵撤離[53]。

10月21日,聯合國發布了一份關於武裝團體掠奪自然資源的專家小組報告。盧安達與烏干達均否認高層政治及軍事人物涉及非法資源販運的指控。津巴布韋國防部長悉尼·塞克拉馬伊表示,津巴布韋軍隊已於2002年10月撤出剛果民主共和國。

12月17日,《全面包容性協議》獲得簽署,明定兩年過渡期內舉行立法與總統選舉,正式標誌第二次剛果戰爭的結束。

2002年底至2003年初,剛果解放運動發動代號「抹去一切」的屠殺行動,約6萬名俾格米人平民與1萬名戰士遇害[54]。人權組織呼籲將此事件定性為種族滅絕。

2003年6月,在聯合國與南非的斡旋下,剛果主要政治與軍事派繫於比勒陀利亞展開會議,並於7月正式成立過渡政府。依據協議,約瑟夫·卡比拉繼續擔任總統,四名副總統職位則由政府、剛果解放運動(MLC)、剛果民主聯盟(RCD)及反對派代表瓜分。這一安排被稱為「1+4」體制,象徵五大政治力量的共享權力。

過渡政府的任務包括:整合分裂的軍隊、推動新憲法的起草,以及籌備民主選舉。然而,落實過程困難重重。各派軍隊雖名義上併入剛果(金)武裝部隊(FARDC),實際上卻仍維持原有指揮體系[55],軍事行動效率低下,整合成效有限。

2003至2006年間,剛果西部相對恢復穩定,但東部局勢依舊動盪。伊圖里、北基伍與南基伍地區持續爆發族群衝突,地方武裝與外來民兵仍十分活躍。聯合國剛果特派團雖增派兵力,成為當時規模最大的維和行動之一,卻仍難以徹底平息戰火。

在政治方面,2005年,過渡政府舉行憲法公投,為建立多黨制奠定基礎。2006年2月18日,國家象徵遭到更換,國徽上的獅子被豹取代,國旗亦恢復1963年至1971年間的樣式。然而,過渡政府的合法性與效能持續受到質疑,貪腐、地方武裝活動以及鄰國干預等問題不斷挑戰和平進程。

同年7月,剛果舉行自獨立以來首次多黨民主選舉,超過2500萬人登記投票[56]。國際觀察員普遍認為選舉大致公正透明。第二輪投票中,時任總統約瑟夫·卡比拉擊敗前反叛領袖讓-皮埃爾·本巴,正式當選總統[57]。儘管選舉結果引發部分爭議,仍被視為剛果民主進程的重要一步。

選後,本巴拒絕承認敗選,其支持者與政府軍在金沙薩爆發武裝衝突,造成數百人傷亡。隨後,本巴被迫流亡海外,國內局勢逐漸趨於穩定。

在經濟層面,戰後來自美國、南非、瑞士與中國的金融與工業巨頭紛紛進入剛果,並逐步滲透至該國經濟結構之中。依託廉價勞動力與簡陋設備,中介公司能以低價收購礦產資源,再轉售予全球大型企業。此種模式使當地武裝團體的行動呈現出鮮明特徵──其核心目標在於控制礦山,以掌握資源與財富。

調查與審判

2004年4月19日,剛果民主共和國作為《國際刑事法院羅馬規約》的締約國,正式聯繫國際刑事法院檢察官,邀請其就可能屬於法院管轄範圍的犯罪發表意見。同年6月23日,檢察官路易斯·莫雷諾·奧坎波決定對相關事件展開調查,並獲得預審分庭的授權[58]。

2006年3月17日,前剛果愛國者聯盟領導人托馬斯·盧班加根據檢察院簽發的逮捕令被捕。他被控在伊圖里衝突(該地區的一場地下戰爭)中徵用童兵,而這一行為已被《羅馬規約》明確定義並予以譴責,盧班加因而成為首位在國際刑事法院受審的被告。

戰爭影響

這場衝突摧毀了本已脆弱的經濟[59],而該地區早已因多年殘酷的殖民剝削(如比利時的統治)以及貪腐政權的建立(由蒙博托所領導)而陷入貧困。原本稀少的外國投資在戰爭期間紛紛撤離,導致國家資源枯竭;許多基礎設施遭到摧毀。此外,1994年盧安達種族衝突的餘波進一步加深了該國本已嚴重的種族分裂。

根據國際救援委員會的估算,這場衝突直接導致將近500萬人死亡,其中80%至90%的死者並非死於戰鬥,而是因戰爭導致的基礎設施崩潰、流離失所及糧食短缺所引發的可預防性疾病、饑荒和營養不良。諷刺的是,在非洲這場規模最大的戰爭中,真正死於戰鬥的人數僅約50萬人。紅十字國際委員會於2004年估算,死亡人數介於340萬至440萬之間,具體數字則取決於所使用的統計模型。部分較高的估計數字則認為死亡人數可能達到600萬至700萬人[60]。戰爭最嚴重的地區集中在剛果民主共和國東部的伊圖里和基伍地區。

各交戰方均將大規模強暴作為戰爭武器之一。2004年10月,國際特赦組織記錄了過去六年間近4萬起強暴案例,其中大多數發生在南基伍。然而,由於該調查範圍有限,且受害者因恐懼或羞恥而不願作證,因此實際數字可能遠高於此。一項證據顯示,許多女性因集體性暴力導致陰道瘺管(vaginal fistula),這類案例數量之高令人震驚。這場衝突中強暴行為的泛濫不僅對受害者個人造成嚴重的生理與心理創傷,也導致性病(特別是愛滋病)感染率大幅上升[61]。據估計,多達100萬名女性遭到強暴、奴役、酷刑、強迫懷孕或墮胎等非人道對待[62]。

國內流離失所的難民數量高達340萬人,其中大多來自東部省份,此外,約200萬人逃往鄰國如蒲隆地、盧安達、坦尚尼亞及烏干達尋求庇護。

這場戰爭對整個撒哈拉以南非洲的局勢提出了嚴峻質疑。自1990年代初以來,該地區的民主化進程和南非種族隔離制度的終結曾帶來一定的樂觀預期。然而,盧旺達種族滅絕事件及這場戰爭所引發的危機,部分證明了這些期望或許只是幻想。

戰爭對經濟與社會結構的破壞,也嚴重衝擊了當地的自然生態。2005年9月,世界自然基金會的一項研究顯示,愛德華湖的河馬數量已從30年前的2.9萬頭驟降至900頭[63],這一趨勢主要歸因於當地居民為求生存而大量獵殺河馬,並將其牙齒作為象牙出售。此外,全球僅存的700隻山地大猩猩中,將近一半棲息於該地區,也受到戰爭影響而面臨生存危機[64]。

參考資料

外部連結

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads