热门问题

时间线

聊天

视角

築摩號防護巡洋艦

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

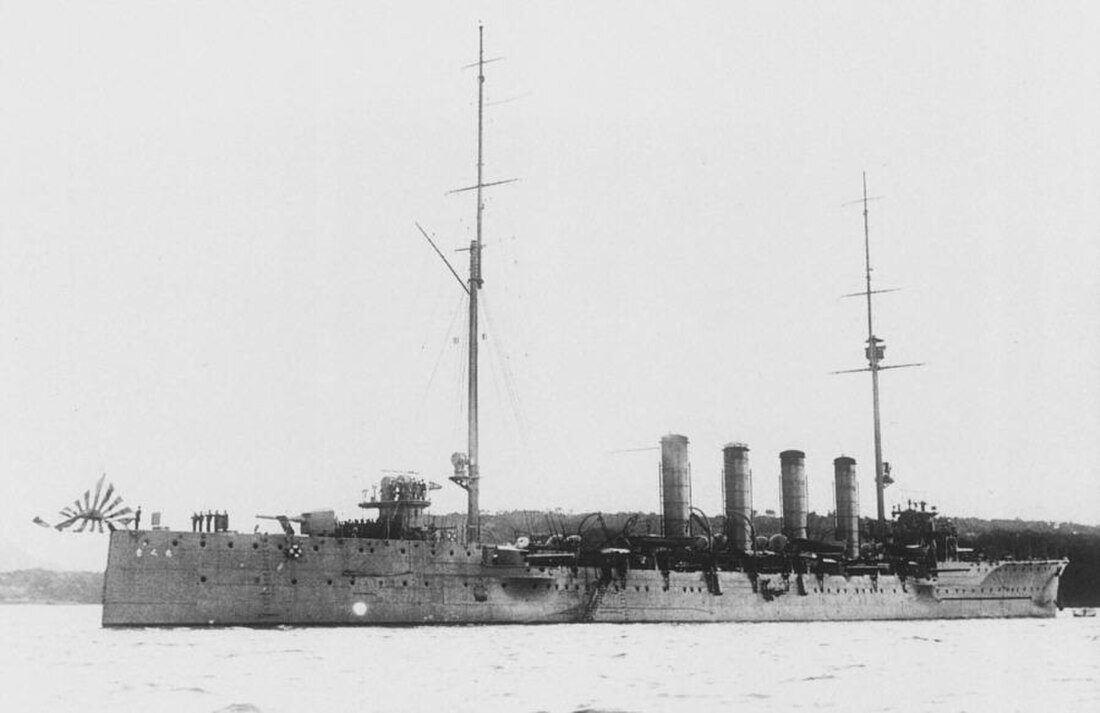

筑摩號防護巡洋艦(日語:筑摩/ちくま Chikuma ?)是舊日本海軍的防護巡洋艦,為筑摩級防護巡洋艦(日本海軍官方名稱「筑摩型防護巡洋艦」)首艦。本艦為日本海軍第一艘搭載汽輪機的巡洋艦,與姊妹艦一樣同屬於從防護巡洋艦到輕巡洋艦的過渡設計。曾經參加了第一次世界大戰,1935年作為靶艦被擊沉。

本艦得名自「筑摩」一名來源於筑摩川(又名千曲川,為信濃川的上游)[1]。日後太平洋戰爭時期的筑摩號重巡洋艦和戰後日本海上自衛隊的筑摩號護衛艦相繼繼承了該名。

Remove ads

設計和概述

1906年(明治39年)9月28日,時任海軍大臣齋藤實向總理大臣西園寺公望提出閣議,稱日俄戰爭以來世界海軍形勢發展,有必要重新添置新的軍艦,其中希望建造4500噸級二等巡洋艦3艘[3]。由於日本財政所限,這項造艦計劃在提交給12月開會的第23屆帝國議會審議時,還是遭到了大規模的壓縮,不過3艘二等巡洋艦的設想沒變,得以保留[4]。

本艦全長144.8米、寬14.2米、吃水5.1米。本艦基本設計繼續在現有艦艇的基礎上進行改進,同時借這個機會,對日本國產的汽輪機進行試驗、比較[5]。動力部分,本艦搭載了兩台川崎生產的柯蒂斯式汽輪機,由16座艦本式水管鍋爐提供蒸汽,設計動力22,500匹馬力(16,800千瓦特)。其中12座鍋爐安裝了過熱器,在相同壓力下溫度能提高31°C[6]。本艦設計航速26節(48公里每小時)[7],海試時獲得了空前的26.83節(49.69公里每小時)的最大航速[8]。這速度比起日本海軍最後一艘搭載往復式蒸汽機的巡洋艦利根的23節(43公里每小時)是一個巨大的飛躍[7]。但由於本艦搭載的引擎所使用的材料強度不足,導致需要頻繁進行維修,實際應用中也極少能達到這一高速。

本艦主炮為8門45倍徑單裝6英寸(152公釐)速射炮,艏艉各一門,另外在每側各布置3門,均安裝在舷側耳台[1]。這種舷側火力與主炮口徑相同的設計在當時也非常罕見。輕型武器包括4門76毫米12磅炮,以及兩挺馬克沁機槍。魚雷武器方面,艦上共安裝了3具457公釐(18英寸)魚雷發射管。1919年以後,有關方面拆除了3門76毫米炮,而在煙囪之間的位置安裝了兩門40倍徑三年式80毫米高射炮[8]。[9]

本艦裝甲甲板為22.2毫米厚的鎳鋼,而傾斜部分則以相同材質的35毫米厚鋼板補強,使得總厚度達到57.2毫米。艦艉魚雷艙處克虜伯滲碳裝甲為89毫米,司令塔則是102毫米厚的克虜伯裝甲。[2]

Remove ads

艦歷

1909年(明治42年)7月1日,海軍批覆伊號二等巡洋艦總預算為281萬餘日元,其中艦體費用112萬餘,輪機部分約163萬,各種用具費用5萬餘[10]。7月15日,艦政本部提交了伊號二等巡洋艦的設計草案[5]。8月17日,簽訂主機合同,伊號二等巡洋艦所需柯蒂斯式汽輪機主機製造費用45萬日元,在神戶川崎造船所進行生產,預計時限20個月[11]。另外在8月期間,海軍經外交渠道獲取了布里斯托爾級巡洋艦的載媒量數據(燃煤1261噸、燃油270噸),認為伊號二等巡洋艦的載媒量太少,於是進行研究、修改設計,在中甲板上增設煤艙[12]。當時歐美各國廣泛在艦用鍋爐上加裝過熱器,用以節約燃料。日本方面對此也躍躍欲試,希望在新建艦艇上安裝積累使用經驗。明治42年11月13日,艦政本部修改了設計案,在伊號二等巡洋艦的艦本式水管鍋爐上也裝備過熱器;根據理論計算此舉可以節省5.8%的燃煤[13]。12月23日,海軍為預定在佐世保建造的伊號二等巡洋艦擬定了名字「筑摩」[14]。

1910年(明治43年)5月23日,本艦在佐世保海軍工廠開始動工[15]。1911年(明治44年)4月1日,本艦下水。同一天編列入二等巡洋艦[16]。

1912年(明治45年)3月14日,本艦完成了海試[17]。4月1日,本艦艦體及輪機部分驗收完畢[18]。5月17日,海軍正式接收本艦[19]。6月13日,有關方面發現筑摩採用的汽輪機導致腐蝕問題比較突出,因此提議從一家英國公司為筑摩購買輔助推進裝置,造價接近2萬5000日元[20]。同年(已改元為大正元年)8月28日,日本海軍修改了艦艇分類,合併原有的二等、三等巡洋艦的區分,將不足7000噸的巡洋艦全部劃分為二等[21]。筑摩在新分類下依舊為二等巡洋艦[22][23]。

1913年(大正2年)10月筑摩進行無線電室改造,更換了配電盤以及接收天線,添加了電流調整裝置,同時為了容納新的設備更改了無線電室位置[24]。11月10日,日本海軍舉行軍艦及驅逐隊恆例閱艦式,嶄新服役的筑摩擔任御召艦[25]。

1914年(大正3年)年初起,日本海軍就開始籌備組成遣美艦隊(伊吹、筑摩)前往南美洲參加巴拿馬運河開通儀式以及巴拿馬太平洋萬國博覽會[26]。行程預定在閱艦式開始前90天,即10月15從橫須賀出發,經基隆、新加坡、可倫坡、蘇伊士運河、塞德港、直布羅陀前往漢普頓錨地,預計12月31日抵達;再從漢普頓錨地經科隆到巴拿馬參加儀式;1915年(大正4年)4月1日到達三藩市進行訪問,最後經檀香山,4月26日回到橫須賀[27]。7月6日,軍務局方面下令伊吹、筑摩前往橫須賀集合,準備出訪[28]。

同年7月底、8月初,第一次世界大戰爆發,8月日本參加了協約國一方加入戰爭。原定的出訪計劃也因為戰爭而取消。8月30日,伊吹、筑摩兩艦得到了新的任務,組成了特別南遣支隊(日語:特別南遣枝隊)南下,為香港、新加坡等港口的英國運輸船進行護航[29]。但8月底新加坡的日本人之間就開始流傳着「兩三天內就要有日本軍艦來了」的小道消息。德國襲擊艦埃姆登號得知了這一情報,提前進行了規避[30]。9月10、11、13以及14日,埃姆登號在印度洋共捕獲5艘英國運輸船[29]。時日本駐新加坡領事館武官荒城二郎對此大為光火,在和媒體的談話中進行了嚴厲的批評,「……這一失敗讓我國(按:指日本)在英國人面前顏面全無。造成泄密的就是當地居留的日本人。……希望(媒體)能在報紙上進行警告。」[30] 日本方面經英國中國艦隊司令部獲得埃姆登號的情報,稱其14日在孟加拉灣東南16海里的地方出現,15日在地點False B.進行加煤。9月16日18時,筑摩從新加坡出港,展開搜索埃姆登號的行動。伊吹也於18日早上出發,日本方面希望兩艦能從兩個方向對巽他海峽進行合圍,找到埃姆登號[30]。不過這次行動依舊無功而返。埃姆登號則最終在11月9日被英國輕巡悉尼號找到並擊沉。

10月1日,日軍重新編組特別南遣支隊,下轄戰列巡洋艦伊吹、裝甲巡洋艦日進、筑摩[31]。特別南遣支隊不單設司令,公文及對外交涉等事務由資質較老的艦長(日語:先任艦長)負責。至11月初,伊吹、日進、筑摩受第三艦隊節制[32]。後來筑摩又輾轉隸屬第三特務艦隊、第一特務艦隊等進行巡邏、護航任務。

1915年(大正4年)5月11日04:05,筑摩在宇治群島雀島發生觸礁事故[33]。艦艏龍骨附近以及左舷多處出現破孔,左舷船板有凹陷,凹坑中間有龜裂情況;前部防禦甲板下方灌滿了海水,不過防禦甲板上方沒有進水[34]。12日佐世保鎮守府陸續派出第四佐世保丸、第一旅順丸、若宮丸前往救助,經過10多天終於讓筑摩脫離困境返回進行維修[34]。12月13日,日本海軍打散原有編制,重新編成第一、第二、第三艦隊。矢矧、筑摩也一同編入第二艦隊第四戰隊[35]。

1917年(大正6年)2月中旬據報一艘德國武裝商船在印度洋一帶活動,導致兩艘英國商船觸雷沉沒;2月27日該船又捕獲了一艘英國加油船。3月3日軍務部對筑摩等兩艦授命從事特別任務,要求與英國海軍協同進行護航[36]。3月底筑摩等從佐世保出發,經馬公、香港、新加坡至悉尼,隨後以悉尼為基地在澳大利亞布里斯班、湯斯維爾,以及新西蘭惠靈頓、利特爾頓等地進行巡邏[36]。筑摩趁此機會大量測繪了澳大利亞、新西蘭以及中太平洋諸島詳細的水深、潮汐等水文數據[37],同時記錄了大量的信息(如對於西澳大利亞天然良港、英國戰時重要的小麥出口港弗里曼特爾,對當地的小麥倉儲及碼頭運輸能力進行詳細記錄[38];以及西澳大利亞的勞工薪資水平、人口、最近的募兵情況等信息也均有記錄[39])。

1919年(大正8年),日本海軍在一戰後舉行大演習及閱艦式,筑摩作為供奉艦參加本次閱艦式[40]。

1920年(大正9年)8月4日,日本海軍組織了一批軍艦進行戰鬥運轉測試。此時筑摩排水量5560噸,比新建成時的5039.9噸多了500多噸;本次測試中筑摩主機功率達到21,990匹馬力(16,400千瓦特),航速26.2節(48.5公里每小時)[41]。

1922年(大正11年)4月,奉軍入關,第一次直奉戰爭爆發。5月2日,日本海軍電令筑摩前往華北地區監視雙方的戰爭[42]。3日筑摩緊急從仁川起航趕往秦皇島。5日前後,奉軍失利後撤。8日,多艘中國軍艦從山海關附近對奉軍進行炮擊,陸上駐紮的日軍甚至能撿到炮彈碎片[43]。11日13時至12日08時,大批奉軍從煙臺通過,往灤州方向撤退[44]。18日6000多奉軍攜帶輜重經秦皇島向關外撤退[45]。至21日,原秦皇島地區奉軍完全撤出,並在石河右岸重新開始構築防禦陣地[46]。23日奉軍將秦皇島附近所有的中國巡警的武器全部收繳,此舉引起了當地的普遍恐慌,各國紛紛派兵加強治安防護[47]。29日軍令部對筑摩艦長發出指示,鑑於局勢尚不明朗,為了維護日本在當地利益,筑摩需要長期保持在秦皇島的存在,以在日本陸軍增援趕到前守衛鐵路;同時因為美、英、意等國紛紛調集軍艦前往當地,日本有必要保留大型軍艦監視各國動向[48]。6月2日,奉軍從昌黎撤出,經秦皇島退至山海關[49],7日奉軍完全讓出山海關以西地區,傍晚直軍先頭部隊占領秦皇島[50]。11日英國方面試探日本,稱萬一局勢惡化,英軍可以協助日軍守衛鐵路。同日筑摩艦長回絕了英國人的提議,聲稱日本將有能力單獨保衛鐵路;同時做好了派遣陸戰隊登陸的準備,防止直軍撤退時破壞鐵路[51]。6月17日夜薩鎮冰率領海籌號等多艘中國軍艦前往山海關,筑摩對此全程進行監視[52]。此後直到雙方和談、直軍撤兵退回天津為止,筑摩都一直駐紮在秦皇島,為日本國內提供內戰雙方以及各國軍力動向的情報[53]。

1926年,筑摩轉為第四預備艦船,在橫須賀系留保管[54]。

1930年(昭和5年)12月5日,有關方面開始着手對筑摩進行除籍的準備工作;筑摩預定交由橫須賀海兵團作為新兵炮術訓練用艦,為此需要保留艦上全部火炮[55]。

1931年(昭和6年)4月1日,日本海軍將筑摩從海軍中除籍[1],同一天從艦艇類別等級表中除名[56]。筑摩的艦名也更改為「第3號廢棄艦(日語:廃艦三號)」[57]。

1935年,第3號廢棄艦(原筑摩)作為靶艦被擊沉。

Remove ads

歷任艦長

下表系根據《日本海軍史》第9、10卷《将官履歴》,以及《官報》進行整理。

- 片岡榮太郎 海軍大佐:1911年12月1日 - 1912年4月20日 *兼佐世保海軍工廠舾裝員

- 山崎米三郎 海軍大佐:1912年4月20日 - 1912年6月29日 *兼佐世保海軍工廠舾裝員(- 1912年5月17日)

- 向井彌一 海軍大佐:1912年6月29日 - 1912年11月13日

- 小山田仲之丞 海軍大佐:1912年11月13日 - 1913年12月1日

- 井原賴一 海軍大佐:1913年12月1日 - 1914年2月26日

- 下平英太郎 海軍大佐:1914年2月26日 - 1914年4月7日

- (兼)小山田仲之丞 海軍大佐:1914年4月7日 - 1914年5月6日[58]

- 阪本則俊 海軍大佐:1914年5月6日 - 1915年2月1日

- (暫代)松村菊勇海軍中佐:1915年2月1日 - 1915年8月6日

- (暫代)田口久盛 海軍中佐:1915年9月25日 - 1915年12月13日

- 田口久盛 海軍大佐:1915年12月13日 - 1916年1月28日

- 田尻唯二 海軍大佐:1916年1月28日 - 1916年12月1日

- 牟田龜太郎 海軍大佐:1916年12月1日 - 1918年2月12日

- 中川寛 海軍大佐:1918年2月12日[59] - 1918年6月1日[60]

- (兼)飯田延太郎 海軍大佐:1918年6月1日[60] - 1918年7月5日

- (兼)大內田盛繁 海軍大佐:1918年7月5日 - 1918年9月25日

- 大見丙子郎 海軍大佐:1918年9月25日 - 1918年11月1日

- (兼)大見丙子郎 海軍大佐:1918年11月1日 - 1918年11月25日

- 末次信正 海軍大佐:1918年12月1日 - 1919年8月5日

- 橫地錠二 海軍大佐:1919年8月5日 - 1920年12月1日

- 白石信成 海軍大佐:1920年12月1日 - 1921年11月20日

- (暫代)永野永三 海軍中佐:1921年11月20日[61] - 1921年12月1日

- 永野永三 海軍大佐:1921年12月1日[62] - 1922年11月20日[63]

- 田岡勝太郎 海軍大佐:1922年11月20日 - 1923年6月1日

- 栗原祐治 海軍大佐:1923年6月1日[64] - 1923年11月20日[65]

- (暫代)中原市介 海軍中佐:1923年11月20日[65] - 1923年12月1日[66]

- 中原市介 海軍大佐:1923年12月1日[66] - 1924年11月1日[67]

- 福井愛助 海軍中佐:1924年11月1日[67] - 1925年1月15日[68]

注釋

參考文獻

相關條目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads