热门问题

时间线

聊天

视角

美日同盟

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

美日同盟(日語:日米同盟/にちべいどうめい Nichi-Bei Domei)是日本和美國之間的軍事聯盟,聯盟最早於1951年簽署,1952年生效的《美日舊安保條約》,1960年修改後簽署《美日安保條約》。該聯盟進一步被改革成一系列「行政」協議、「部隊地位」的公開協議和秘密協議,這些協議在兩國都沒有經過立法審查。

根據該聯盟的條款,美國承諾在遭到第三國襲擊時保衛日本,作為回報,日本允許美軍駐紮在日本領土上,並支付可觀的「同情費」來承擔費用美國在日本的基地。駐紮在日本領土上的美國軍隊比美國以外的任何國家都多。 [1]在實踐中,保護日本免受攻擊的承諾包括將美國的「核保護傘」擴大到日本列島。

兩國還在有限的基礎上共享國防技術,努力確保各自軍隊的互操作性,並經常參加聯合軍事演習。[1]

雖然日本國憲法第九條禁止日本保持進攻性軍事能力,但日本通過金錢捐助和派遣非戰鬥地面部隊支持了海灣戰爭和伊拉克戰爭等美國大規模軍事行動。[2]

Remove ads

組成

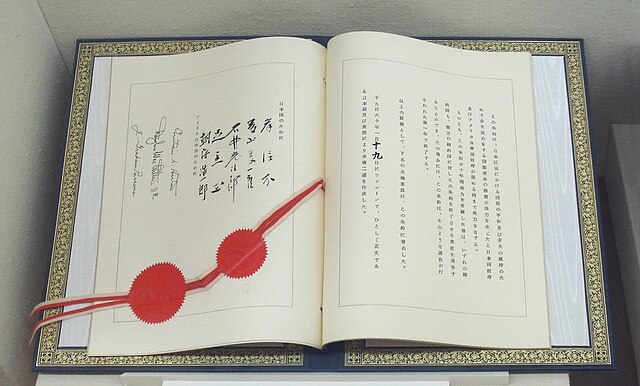

美日同盟是作為結束美國領導的同盟國軍事占領日本(1945-1952)的條件而強加給日本的。最初的《美日安全條約》在1951年9月8日與舊金山和約同時簽署,和約結束了亞洲的第二次世界大戰,並於1952年4月28日正式結束占領日本時生效。[3]

最初的安全條約沒有明確的終止日期或廢除方式,允許駐紮在日本的美軍在不事先與日本政府協商的情況下用於任何目的,有一項條款專門授權美軍鎮壓日本國內的抗議活動,並且沒有承諾美國在日本遭到第三方襲擊時保衛日本。

由於最初的條約過於片面,它在整個20世紀50年代都是日本抗議的目標,最著名的是1952年5月1日的「血腥五一」抗議活動,日本領導人不斷懇求美國修改條約。[4]

吉田主義是在1948年至1954年擔任日本首相的吉田茂採取的一項戰略。他專注於重建日本國內經濟,同時嚴重依賴與美國的安全聯盟。吉田主義於1951年出現,它塑造了日本進入21世紀的外交政策。首先,在冷戰中,日本與美國堅定地結盟。其次,日本依賴美國的軍事力量,將自衛隊的力量限制在最低。第三,日本強調經濟外交。吉田學說被美國接受;實際術語是在1977年創造的。吉田主義的經濟政策是由擔任財政部長和後來擔任日本首相的池田勇人推動的。有歷史學家認為這項政策是明智和成功的,但也有人批評它幼稚且不恰當。[5]

50年代日本反駐日美軍抗議

即使在1952年軍事占領日本結束後,美國仍在日本領土上保留了大量軍隊。在20世紀50年代中期,日本仍有26萬美軍,在全國(不包括沖繩)使用2824個軍事設施,占領了1352平方公里的土地。[4]

大量的軍事基地和美軍與當地居民產生了摩擦,並出現了一系列反美軍抗議活動,包括1952年至1953年的內田抗議活動、1955年至1957年的日川鬥爭和1957年的吉拉德事件。[6]

隨着抗議的規模越來越大,使美國總統德懷特·D·艾森豪威爾大幅減少駐紮在日本本土的美軍人數(同時在美國占領的沖繩保留大量軍隊),並最終重新談判關於美日同盟的條約。[7]

1960年條約危機

1960年,日本首相岸信介試圖在日本國會批准修訂後的條約,但遭到了民眾和反對派的大規模抗議。

與原始條約相比,修訂後的條約發生了重大變化,美國承諾在襲擊中保衛日本,在派遣駐日美軍到海外之前需要事先與日本政府協商,刪除了授權鎮壓國內動亂的條款,並規定了最初的10年有效期,之後任何一方都可以提前一年通知廢除該條約。

然而,許多日本民眾,尤其是左派人士,甚至日本政府內部一些中間派和右翼人士,更傾向於在冷戰中採取中立路線,因此反對修改後的條約,以此表達他們對整個美日同盟的反對。

當岸信介不顧民眾的反對在國會強行通過該條約時,抗議活動的規模急劇升級,迫使岸信介辭職,並取消了艾森豪威爾為慶祝新條約訪問日本的計劃,導致美日關係惡化。

池田勇人和約翰·肯尼迪擔任領導人,他們致力於修復美日同盟。肯尼迪和新任駐日大使埃德溫·賴肖爾提出了「平等夥伴關係」的新口號,並試圖將聯盟置於更平等的基礎上。1961年6月,池田和肯尼迪還在華盛頓特區舉行了一次首腦會議,池田在會上承諾日本將更多地支持美國的冷戰政策,肯尼迪承諾將日本視為一個值得信賴的親密盟友,像美國和英國的關係一樣。[8]

Remove ads

20世紀60年代至70年代的秘密條約

為了防止1960年修訂條約時再次發生危機,日本和美國發現,通過簽署秘密協議而不是需要立法批准的正式修訂來改變美日聯盟的條款更方便。

20世紀60年代初,美日達成了一項秘密協議,根據該協議,日本政府允許美國海軍艦艇在經過日本基地時攜帶核武器,並向日本港口排放限量的放射性廢水。

同樣,作為20世紀60年代末沖繩回歸日本談判的一部分,日本首相佐藤榮作和美國總統理查德·尼克松達成了一項秘密協議,即使在沖繩回歸日本控制後,美國仍可以在緊急情況下向沖繩的美國基地引入核武器,這違反了佐藤榮久公開宣稱的「無核三原則」。

日本參與海灣戰爭和伊拉克戰爭

1990年,美國呼籲其盟友日本在海灣戰爭中提供援助。然而,當時日本和平憲法規定禁止向海外派遣日本軍隊。因此,日本在戰爭中提供了90億美元的經濟支持。

在海灣戰爭和伊拉克戰爭期間,日本政府修改了對憲法的解釋,因此在伊拉克戰爭期間,日本能夠派遣非戰鬥地面部隊提供後勤支援,以支持美國在伊拉克的行動。

當前對美日同盟的看法

儘管在20世紀50年代美日同盟成立之初,日本對美日同盟的看法是負面的,但隨着時間的推移,日本對該同盟的接受程度越來越高。根據2007年的一項民意調查,73.4%的日本公民讚賞美日同盟,並歡迎美軍在日本的存在。

對美日同盟反對最強烈的一個地區是沖繩,那裡的駐日美軍比日本其它地區集中,反對聯盟的抗議活動仍然很強烈。沖繩是一個相對較小的島嶼,擁有32個獨立的美國軍事基地,占日本基地的74.7%,其中近20%的沖繩土地被這些基地占用。冷戰結束後,日本是駐外美軍人數最多的國家,2021年約為55000人。2024年7月28日,日本和美國國防部長和外交官在東京舉行會議,在中國威脅日益加劇的情況下加強軍事合作和導彈生產。他們重申了他們的聯盟,並解決了涉及中國和朝鮮的地區安全問題。2025年1月,由於亞洲緊張局勢加劇,日本首相石破茂、菲律賓總統小費迪南德·馬科斯和美國總統喬·拜登承諾深化三邊關係。三方同意加強經濟技術合作。

Remove ads

參見

- 戰後日本

- 美日舊安保條約

參考資料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads