热门问题

时间线

聊天

视角

軸心國世界瓜分協商

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

軸心國世界瓜分協商是在第二次世界大戰中,由軸心國主要三國:德意志國、大日本帝國和意大利王國在戰勝後對世界各大洲進行瓜分的協商談判,避免內部的矛盾並以德國、義大利、日本建立的「新秩序」取代舊秩序。因為軸心國於1945年被同盟國擊敗,所以該計劃最後無法實行。

此條目可能包含原創研究。 (2023年4月10日) |

背景

隨著德國、義大利和日本在戰爭中不斷推進,軸心國成員皆認為要就戰後勢力分佈問題展開談判[1]。而瓜分世界的計劃主要分為德國和日本瓜分亞洲與美洲;德國和義大利瓜分歐洲與非洲[2]。

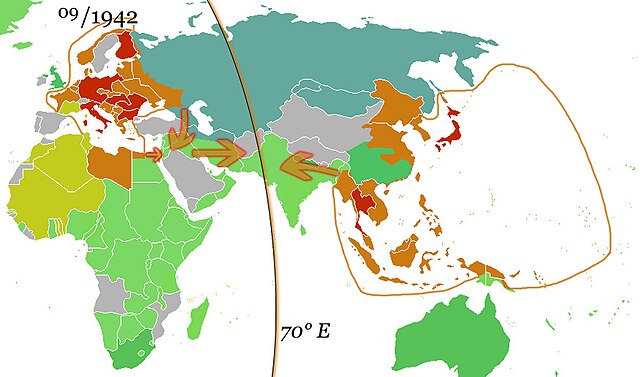

瓜分計劃地圖

- 德意志第三帝國

- 荷蘭總督轄區(德國統治)

- 比利時-北法國總督轄區(德國統治)

- 法國占領區(德國統治)

- 波蘭總督府(德國統治)

- 東方總督轄區(德國殖民地)

- 烏克蘭總督轄區(德國殖民地)

- 莫斯科總督轄區(德國殖民地)

- 洛科季自治區(德國傀儡政權)

- 頓河-窩瓦河總督轄區 (德國殖民地)

- 高加索總督轄區(德國殖民地)

- 土耳其斯坦總督轄區(德國殖民地)

- 烏拉爾總督轄區(德國殖民地)

- 格陵蘭-冰島總督轄區(德國殖民地)

- 加勒比海總督轄區(德國殖民地)

- 波希米亞和摩拉維亞保護國(德國統治)

- 斯洛伐克共和國(德國傀儡政權)

- 匈牙利王國(德國盟友)

- 克羅地亞獨立國(意大利傀儡政權)

- 塞爾維亞救國政府(德國傀儡政權)

- 羅馬尼亞王國(德國盟友)

- 保加利亞王國(德國盟友)

- 希臘國(德意共治的傀儡政權)

- 塞浦路斯(德國傀儡政權)

- 沙烏地阿拉伯王國(德國傀儡政權)

- 伊朗王國(德國傀儡政權)

- 阿富汗王國(德國傀儡政權)

- 德屬西非(德國殖民地)

- 德屬喀麥隆(德國殖民地)

- 德屬中非(德國殖民地)

- 德屬剛果(德國殖民地)

- 德屬安哥拉(德國殖民地)

- 德屬西南非洲(德國殖民地)

- 德屬東非(德國殖民地)

- 德屬尼亞薩蘭(德國殖民地)

- 阿非利卡國(德國傀儡政權)

- 黨衛隊管理的猶太馬達加斯加(德國殖民地)

- 德屬印度洋小島(德國殖民地)

- 法蘭西國(德國傀儡政權)

- 法屬阿爾及利亞(法國殖民地)

- 芬蘭共和國(德國盟友)

- 挪威國民政府(德國傀儡政權)

- 瑞典王國(德國盟友)

- 愛爾蘭共和國(德國盟友)

- 大不列顛國(德國傀儡政權)

- 奈及利亞殖民地和保護國(英國殖民地)

- 獅子山(英國殖民地)

- 英屬黃金海岸(英國殖民地)

- 東非保護國 (英國殖民地)

- 英屬喀麥隆(英國殖民地)

- 英屬羅德西亞 (英國殖民地)

- 德屬聖多美普林西比(德國殖民地)

- 賴比瑞亞共和國(德國傀儡政權)

- 葡屬幾內亞(葡萄牙殖民地)

- 葡屬西非(葡萄牙殖民地)

- 葡屬東非(葡萄牙殖民地)

- 葡萄牙共和國(德國盟友)

- 西班牙國

- 西屬摩洛哥(西班牙殖民地)

- 葡屬維德角(葡萄牙殖民地)

- 加那利群島(西班牙殖民地)

- 亞速群島(葡萄牙殖民地)

- 伊拉克王國(德國傀儡政權)

- 大黎巴嫩邦(法國殖民地)

- 土耳其共和國(德國盟友)

- 加拿大自治領(德國傀儡政權)

- 紐芬蘭自治領(德國傀儡政權)

- 美利堅合眾國(德國傀儡政權)

- 大哥倫比亞共和國(德國傀儡政權)

- 法屬圭亞那(法國殖民地)

- 西屬幾內亞(西班牙殖民地)

- 巴西合眾國(德國盟友)

- 阿根廷共和國(德國盟友)

- 秘魯共和國(德國盟友)

- 馬爾維納斯群島(阿根廷統治)

- 南喬治亞及南桑威奇群島(德國統治)

- 凱爾蓋朗群島(德國統治)

- 大日本帝國

- 朝鮮(日本統治)

- 高砂(臺灣)(日本統治)

- 南洋廳(日本殖民地)

- 美拉尼西亞(日本殖民地)

- 玻里尼西亞(日本殖民地)

- 布哇廳(日本統治)

- 加拉巴哥群島(日本殖民地)

- 大滿洲帝國(日本傀儡政權)

- 中華民國(日本傀儡政權)

- 蒙古自治邦(日本傀儡政權)

- 圖瓦人民共和國(日本傀儡政權)

- 西藏(日本傀儡政權)

- 越南帝國(日本傀儡政權)

- 菲律賓共和國(日本傀儡政權)

- 寮王國(日本傀儡政權)

- 緬甸國(日本傀儡政權)

- 自由印度(日本傀儡政權)

- 錫蘭(日本傀儡政權)

- 不丹王國(日本傀儡政權)

- 尼泊爾王國(日本傀儡政權)

- 馬來聯邦(日本傀儡政權)

- 東印度聯邦(日本傀儡政權)

- 豪太剌利(澳大利亞)(日本傀儡政權)

- 紐斯蘭(紐西蘭)(日本傀儡政權)

- 馬爾代夫(日本傀儡政權)

- 遠東共和國(日本傀儡政權)

- 西伯利亞(日本傀儡政權)

- 阿拉斯加(日本傀儡政權)

- 日屬太平洋合眾國(日本傀儡政權)

- 墨西哥合眾國(日本傀儡政權)

- 中美洲聯邦共和國(日本傀儡政權)

- 義大利帝國

- 意屬利比亞(義大利殖民地)

- 意屬埃及和大巴勒斯坦聯邦(義大利殖民地)

- 意屬蘇丹(義大利殖民地)

- 意屬東非(義大利殖民地)

- 蒙特內哥羅王國(義大利傀儡政權)

- 阿爾巴尼亞王國(義大利傀儡政權)

- 關東州(日本統治)

- 泰王國(日本盟友)

- 柬埔寨王國(日本傀儡政權)

- 馬其頓獨立國(德國傀儡政權)

Remove ads

亞洲

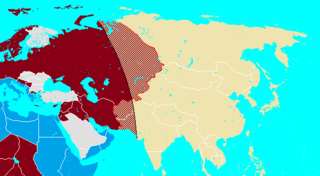

在德國、義大利和日本於珍珠港事件後4天的1941年12月11日全部向美國宣戰後,三國開了一個祕密會議。大島浩代表日本向德國和義大利提出了在亞洲的領土要求[1]。於12月15日日本向德國提交了一份瓜分亞洲的草擬軍事協定,協定建議德日把亞洲劃分為兩個區域,分別由德國及日本統治,並且以東經70度線作兩國的國界。這條邊界延伸自鄂畢河的北極河口,一直南下霍斯特附近,並且在拉傑果德附近的印度洋作終點[6]。

最初德國不喜歡這個建議,因為德國認為這樣會局限了自己的發展,另外日本曾多次違背德國的意願,其中包括日本拒絕在德國入侵蘇聯之時配合德國在遠東入侵蘇聯[7],而且日本也沒有截斷美國經海路到蘇聯的補給線[8]。

在亞洲的領土劃分後來由德意志國防軍軍事經濟辦公室進一步修改。軍事經濟辦公室對邊界的修改全因東經70度線會將一些經濟上互相依賴的地區分開。因此軍事經濟辦公室將這些區域合併,並修改了部份邊界[9]。後來軍事經濟辦公室決定依現有的國界劃分領土,因此德國和日本計劃的邊界將會變成由伊朗東部邊界、阿富汗北部邊界、中國西部邊界、唐努烏梁海西部邊界以及葉尼塞河組成[10]。德國這樣劃分邊界其目的是為了防止日後德日反目成仇而進攻德國時,能夠以易守難攻的西伯利亞來阻止日本的攻擊,以及將庫茲涅茨克劃入境內,來提供大量的鐵[11]。至於在日本的大東亞共榮圈內,日本本土將新增庫頁島北部。滿洲國獲得外東北、汪精衛國民政府將會取代國民政府統治中國,除了西藏、新疆、西北,而外蒙古會和唐努烏梁海合併,包括自由印度取代英屬印度、越南帝國管轄中南半島、緬甸國取代英屬緬甸、馬來西亞及新畿內亞島併入印尼總督府,除了泰國外,都將成為日本的傀儡政權。此外葡屬澳門則由大日本帝國軍隊佔領後並在行政上(名義上)劃歸其控制下的汪精衛政權廣東省中山縣管轄。

在軸心國預計蘇聯戰敗後,希特勒便開始計劃擴大地中海、中東及非洲戰場的範圍[13]。而德國國防軍最高統帥部決定行動的第一步就是由土耳其進攻蘇伊士運河,以及由高加索地區進軍至巴格達和巴士拉。德國亦計劃利用中東各獨立民族運動情緒來協助其計劃推行。德國的最終目標就是佔領阿富汗和伊朗後,進攻英屬印度[14]。

在軸心國瓜分中東的計劃中,義大利將會統治黎凡特[15],而剩餘的地區則建立一些傀儡政權[16][17]另外居住於中東的猶太人均會被轉移至集中營,並最終遭殺害[15]。

在土耳其方面因位於一個樞紐地帶,因此希特勒希望得到土耳其的支持[18],另外土耳其在歷史上一直都與俄羅斯敵對,因此德國希望利用這一點來與土耳其結盟,並獲得其地理位置所帶來的好處[19]。為了讓土耳其願意和德國合作,德國指出土耳其在未來能擁有與德國同等的地位,並且能獲得高加索地區和中東的一些領土[20][21]。

Remove ads

歐洲

德國欲在歐洲推行一個名叫「新秩序」的政策。德國在很早就已開始策劃「新秩序」,但到了1941年,希特勒才公開宣布「新秩序」的計劃。[23]

「新秩序」旨在於歐洲建立一個泛日耳曼主義的國家,並籍佔領東歐大片領土來提供足夠「生存空間」予日耳曼人居住。另外,猶太人及斯拉夫人均被視為低賤的種族,並將會遭殺害及奴役。[24]

德國對佔領波蘭和西歐的計劃主要分為三步。第一步,與蘇聯簽署互不侵犯條約,確保蘇聯不會在德國實施佔領波蘭和西歐的計劃期間攻擊德國。其次,進軍西歐和北歐諸國。而第三步則是佔領英國。起初,德國有意說服英國保持中立,但丘吉爾拒絕了。因此,德國決定入侵英國。最終,英國戰勝。因此,德國失敗統一波蘭和西歐。[25]

在德國佔領波蘭和西歐的計劃中,德國並沒有意願將西歐全部國家納入德國的領土中。相反,德國有意建立一些傀儡政權[26]。而在德國的統治下,所有組織將會被解散。取而代之的是由政府監管的組織。[26]

在法國方面,希特勒決定將法國北部大片領土納入德國領土中,籍以邊緣化法國,並維持德國的優越性。[27]另一方面,拉丁歐洲諸國將會被統一,並形成一個完全由德國統治的傀儡政權。而英國則得到一些「較好」的待遇。雖然英國要成為一個傀儡政權,但英國仍能保持其國土完整,且部份殖民地名義上仍處於英國的統治之下。[27]

西班牙方面,佛朗哥的西班牙國將會成為德國及義大利的盟友,不排除葡萄牙也加入其中。西班牙將會獲得法屬摩洛哥、直布羅陀、安道爾、部份法國和西班牙邊界的地區、部份阿爾及利亞西部、以及茅利塔尼亞和部份塞內加爾。西班牙在戰前的非洲殖民地將會被保留。葡萄牙有可能會再次被西班牙吞併並合併成伊比利亞聯盟,若西葡共主聯邦成真,所有葡萄牙殖民地將會由西班牙以伊比利亞聯邦名義接管。

Remove ads

在德國的計劃中,其中一項就是建立一個面積龐大的「大日耳曼帝國」[28]。希特勒有這麼一個計劃,全因其相信德國人需要更多生存空間所致。這個大日耳曼帝國包括現今的德國、低地國、中歐、大部份東歐和大部份北歐地域。[29][30]

在東南歐,斯洛伐克、匈牙利王國、羅馬尼亞王國、保加利亞王國和均為德國的衛星國家,克羅地亞獨立國由德意共同控制,而蒙特內哥羅和阿爾巴尼亞王國早於1941年南斯拉夫戰敗後為意大利的殖民地(阿爾巴尼亞於1939)。另一方面,希臘正處於軸心國佔領希臘時期的狀態,德義及保加利亞分別佔有希臘各部份,主要義大利佔領大部份的希臘領土。主要來說,巴爾幹半島的內陸領土均為德國的勢力範圍,而沿海地區則為意大利的勢力範圍。[31]

德國於1941年6月22日正式入侵蘇聯。其計劃的目的是為了徹底摧毀大敵蘇聯[32]。另一方面,希特勒亦認為斯拉夫人是低劣人種,故欲奪取蘇聯領土供「高等」的德國人居住[33]。另外,蘇聯豐富的天然資源亦是德國進攻蘇聯的原因之一。[34]在德國佔領東歐後,東歐將會被納入大日耳曼帝國,並分配總督轄區,直接為德國統治。受德國統治的斯拉夫人將受到不平等的對待。[35]

在北歐,主要的軸心國為德國和芬蘭。在瓜分北歐方面,挪威早已被德國佔領,而瑞典亦在德國吞併的計劃之中。因此,作為德國衛星國的芬蘭只能獲分配在蘇聯的摩爾曼斯克州地區及整個卡累地亞地區至白海一帶,並建立了一個大芬蘭。[26]

北美洲及南美洲

在德國方面,希特勒希望美國能在德國完成統一歐洲前保持中立[36]。 於1941年春,希特勒指出要德國入侵西半球就如同要入侵月球般,只會在夢想中出現。[37]

德國認為美國如新德國之友等的親納粹運動在德國入侵北美洲計劃中並沒有起任何作用,因此在1935年已停止對這些組織的援助[38]。但是,美國土著則為軸心國所重視。軸心國希望能夠利用美國土著,通過宣傳來打擊羅斯福政府。[39][40]而作為回報,德國也答應將所有原本屬於美國土著的土地歸還給他們。[39]

在瓜分北美洲的計劃中,東部加拿大和東部美國均會為德國所統治,而阿拉斯加、西部美國和西部加拿大則會為日本所統治[41]。

中美洲的墨西哥可能為德國盟友或傀儡政權,其他巴拿馬、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯達黎加為日本佔領並殖民,古巴、多明尼加等加勒比海地區為德國佔領及殖民。

南美洲方面,巴西、委內瑞拉、玻利維亞等國成為德國殖民地,阿根廷將會成為德國的盟友或傀儡政權,哥倫比亞被德日分一半,日本則有智利、秘魯、厄瓜多爾會在秘魯扶植一個傀儡政府維持日本在南美統治。[42]

Remove ads

非洲

非洲在歐洲軸心國眼中的地位不大。希特勒亦曾說過:「要在統一歐洲後,殖民政策才能順利推行」。因此,非洲的戰爭一直以來都只集中在接近歐洲的北非。而在瓜分非洲的政策中,德國除了有意恢復第一次世界大戰前的德國殖民地外,還有意統一整個非洲。[43]

在軸心國瓜分非洲的計劃中,佔非洲面積1/3的北非和東非將會歸意大利統治,而中非則會變成德國的殖民地。另外,南非部份則會變成一個名為阿非利卡國的傀儡政權[43]。於1940年初,德國外交部長里賓特洛甫宣稱德國將會收復所有失去了的殖民地。[44]西班牙及葡萄牙的非洲殖民地將有所保留。

大洋洲

在大洋洲方面,雖然德國曾在一戰前擁有一些島嶼,但這些島嶼均在德國戰敗後被轉至日本手中。因此,德國在大洋洲的影響力很低[45]。相反,日本當時已擴張至印尼,非常接近大洋洲,並且擁有不少太平洋島嶼[46]。再者,大洋洲位於德日在亞洲的邊界以東,即應歸於日本[47]。因此,德國決定將大洋洲的澳洲及紐西蘭劃入日本的領土範圍中。[48][49]

參見

參考文獻

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads