热门问题

时间线

聊天

视角

骨髓增生異常症候群

疾病 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

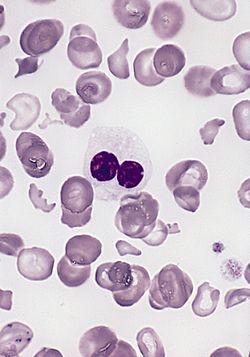

骨髓增生異常綜合徵(myelodysplastic syndrome,MDS)又稱骨髓發育不良症候群、骨髓生成不良症候群、骨髓化生不良症候群,是一組起源於造血幹細胞或祖細胞的異質性髓系克隆性腫瘤疾病。

MDS的主要臨床特徵是髓系細胞發育異常(病態造血、無效造血),導致難治性單系、多系血細胞減少,骨髓呈增生狀態而外周血細胞減少,可為單純貧血,或白細胞減少,或血小板減少,或兩系血細胞減少,或全血細胞減少。MDS具有高風險進展轉化成急性髓系白血病(AML)。

MDS腫瘤細胞並不會轉為成熟血球細胞。患病初期一般沒有症狀。疾病晚期症狀包含疲勞、呼吸困難、易出血,並會增加感染風險。有些型別甚至會進展到急性骨髓性白血病[2]。

風險因子包含過去曾接受過化療或放療、曾經接觸過某些特定的化學物質,如吸菸、農藥、苯、汞或鉛等。血球組成的改變可能會引起紅血球、血小板,或白血球減少。有些型會導致骨髓或周邊血的不成熟芽細胞增加。MDS的分型可透過周邊血檢和骨髓血球檢查的特定變化而定[2]。

治療方法包含支持療法、藥物療法,以及骨髓移植。支持療法包含輸血、刺激紅血球生成,和使用抗細菌藥。治療藥物包含來那度胺、抗胸腺球蛋白,以及阿扎胞苷等等。有些病患可透過化學療法後的骨髓移植治癒[2]。

約100,000有7人罹患MDS,新發病例則約每年每100,000人4例。發病年齡大約再70歲上下[3]。症狀需視受影響細胞種類、血中芽細胞數量,以及染色體變化程度而定[2]。該病診斷後的平均存活年份約為2.5年[3]。該病最早於1900年代首次發現,而今名則於1976年開始使用[4]。

Remove ads

分型

在1974與1975年,一組來自法國、美國和英國的病理學家將這種疾病首次進行了分型。這種FAB分型法於1976年發布[5]並於1982年修訂。病例分成五類:(ICD-O代碼提供)

Remove ads

在20世紀90年代末,一些病理學家和臨床醫生根據世界衛生組織(WHO)的相關資料進行了分型。這些資料引入了一些新的疾病種類。最近,世衛組織已產生了新的分類方案(2008年),更多的是基於對遺傳學的研究。但是,在分析細胞在外周血的形態方法中,骨髓穿刺和骨髓活檢是最常用用。

根據WHO的分型:

並非所有的醫生都同意與這個新的分類,這是因為相關的疾病的病理還不是很清楚。

WHO提出的診斷標準和分類的MDS適用於大多數情況。然而,少數情況下還是難以進行分類。

症狀和體徵

MDS確診的患者的平均年齡是60至75歲,有少數患者是50歲以下的,患MDS的兒童很罕見。患者中,男性略多,發病率高於女性。症狀和體徵是非特異性的,一般表現為全血細胞減少,但骨髓增生活躍:

許多人是無症狀的,通常得靠血液檢測才能發現問題:

該疾病有很大幾率會導致發展成為急性骨髓性白血病,這是一個眾所周知的白血病,所以骨髓增生異常一旦發現要及時治療。

病理生理學

原發性MDS病因未明,可能與遺傳物質的突變有關。

繼發性MDS可能由於患者接觸烷化劑、放射性物質、有機毒物等因素導致。

正確的DNA甲基化是調節細胞增殖的關鍵因素,DNA甲基化失控可導致細胞生長失控,血細胞減少。

一些學者提出線粒體在不斷複製中隨着時間的推移可能會有功能損失,導致的積累DNA突變發生在在造血幹細胞上,這也MDS的發病率在老年人中增加的可能原因[9]。

診斷

MDS必須與中性粒細胞減少、貧血和血小板減少之類的疾病作鑑別診斷。比如再生障礙性貧血、PNH、巨幼細胞貧血、慢性骨髓性白血病等。

一般而言,排除其他原因的全血細胞少症,以及骨髓的不典型增生,往往可以診斷為骨髓增生異常綜合徵。

治療

- 支持治療

- 促造血治療

- 聯合化療

- 誘導分化治療

- 造血幹細胞移植

目前唯一能治癒MDS的辦法是採用異基因造血幹細胞移植。此種方法還可以用於治療再生障礙性貧血、淋巴瘤、白血病等。其餘方法(如阿扎胞苷、地西他濱治療)大多只能緩解症狀[7]。

參見

- 骨髓增殖性疾病

- 急性骨髓性白血病

- 髓系肉瘤

- 陣發性夜間血紅素尿症

參考文獻

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads