热门问题

时间线

聊天

视角

1964年太平洋颱風季

太平洋颱風季 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

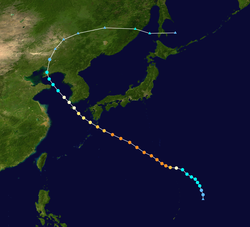

1964年太平洋颱風季泛指在1964年全年內的任何時間,於赤道以北及國際換日線以西的太平洋水域,以及南中國海所產生的熱帶氣旋。雖然有關方面並沒有設下本颱風季的指定期限,但大部份於西北太平洋的熱帶氣旋通常都會於五月至十二月期間形成。

本條目的範圍僅侷限於赤道以北及國際換日線以西的太平洋及南海的水域。於赤道以北及國際換日線以東的太平洋水域產生的風暴則被稱為颶風,並被列入1964年太平洋颶風季。在西太平洋產生的熱帶風暴是由聯合颱風警報中心命名,國際編號為64xx。而凡進入或產生於菲律賓風暴責任範圍以內的熱帶低氣壓,菲律賓大氣地理天文部門 (PAGASA) 都會為它們訂立一個菲律賓名稱,作當地警報用途;因此同一個風暴有時候會有兩個不同的名稱。

以下各熱帶氣旋資訊以熱帶氣旋存在期間的最強形態為準。

Remove ads

熱帶氣旋

在1964年,有52個熱帶低氣壓形成,其中39個成為了熱帶風暴。26個成為了颱風。7個更成為了超級颱風。

PAGASA:Asiang

PAGASA:Konsing

一個被名為維奧娜的熱帶風暴在5月25日晚上被發現在香港以南約700公里形成,它初時向東北偏北移動,並在翌日日間轉向西北偏北移動,橫過南中國海,天文台亦因此在5月26日早上7時懸掛一號風球,此時維奧娜集結在香港東南偏南約620公里。隨著,維奧娜進入香港附近400公里及進一步增強,因此天文台在5月27日早上2時30分懸掛三號風球,而5月27日早上較後時間,維奧娜更進一步增強為颱風,趨向珠江口以西的廣東中部海岸,由於預料維奧娜的路徑將會對香港帶來烈風,因此天文台在維奧娜移至香港以南310公里時懸掛七號風球,隨著本地風向轉為東南,天文台在維奧娜移至西南偏南約150公里時改掛八號風球,最終維奧娜在5月28日早上9時最接近香港,以向西北偏北方向移動的方式在香港西南偏西80公里掠過,與此同時,維奧娜亦減弱為強烈熱帶風暴,在風暴吹襲期間,天文台持續3小時錄得烈風程度的風力,天文台並於早上7時錄得最低每小時平均氣壓為993.0hpa,最低瞬時氣壓則為991.9hpa,受維奧娜影響香港共有5艘船受其影響而擱淺,幸虧的是沒人因而死亡,而天文台最終則在5月28日下午3時05分改掛三號風球,並在翌日早上7時除下所有風球。

PAGASA:Dading

一個熱帶低氣壓在關島西南偏西約910公里形成,它初時向西北偏西方向移動,並在6月27日早上轉向西方向移動,並同時增強為熱帶風暴,被命名為芸妮,它其後更在6月28日增強為颱風,於6月29日下午至翌日早上正面吹襲菲律賓首都馬尼拉,對該地造成廣泛破壞後,轉向西北偏西移動,進入南中國海,芸妮其後在7月1日於香港以南480公里掠過,並為香港帶來強風及約50毫米的雨量,受芸妮影響,天文台最高曾懸掛三號風球 。

PAGASA:Edeng

PAGASA:Huaning

PAGASA:Isang

PAGASA:Lusing

PAGASA:Seniang

一個熱帶低氣壓在雅蒲島以東約1060公里形成,它其後在當日增強為熱帶風暴,並被命名為艾黛,它其後採取西北偏西途徑移動,在8月4日增強為颱風,並在8月6日增強為超級颱風,其超級颱風的強度維持了一天後,因在菲律賓登陸而降回颱風,以西北偏西的移動方向在8月7日進入南中國海,受艾黛影響天文台在8月7日錄得1964年全年最高氣溫33.9度,最終艾黛在8月8日晚上最接近香港,天文台亦因此懸掛九號風球,但由於東南風並沒有增強至颶風程度,因此天文台並沒有懸掛十號風球,艾黛其後深入內陸,在翌日下午於廣東內陸消散雖然受艾黛影響,香港天文台只吹了兩小時的烈風,但隨後所帶來的持續大雨卻令20000個山坡山泥傾瀉,及造成約五個人死亡,雖然1964年的8月下半月有更多的雨水,令更多地方山泥傾瀉,但這些的降雨卻令香港擺脫了前一年起的制水日子。

PAGASA:Toyang

PAGASA:Welpring

PAGASA:Undang

PAGASA:Yoning

1964年9月1日,熱帶風暴露比於巴士海峽以東約1110公里外之太平洋形成,之後向西南移動。9月3日抵達呂宋以北,並增強為強烈熱帶風暴。之後由於缺少觀測之船隻,風暴之路徑一度不明。

PAGASA:Aring

一個熱帶低氣壓在9月3日早上於關島東南偏東約1660公里形成,它初時向偏西方向移動,並在當日增強為熱帶風暴,並被命名為莎莉,莎莉其後在9月4日增強為颱風,並在9月6日清早增強為強烈颱風(三級颱風),到了9月6日下午,莎莉更進一步增強為四級颱風,莎莉的強度在9月7日下午達至巔峰,一分鐘中心平均風力達115節(215km/h),中心氣壓更低至900HPA,莎莉其後開始緩慢減弱,在9月9日晚上減弱為強烈颱風,總計莎莉保持了3日半超級颱風的強度,與此同時,莎莉亦在9月9日橫過巴林坦海峽,於下午進入南中國海,因此天文台在9月9日,早上11時懸掛一號風球,隨著莎莉在9月10日進入香港附近400公里,天文台9月10日早上2時懸掛三號風球,莎莉進一步抵達香港附近300公里時,天文台在9月10日早上10時30分懸掛七號風球,(根據聯合颱風警報中心資料,莎莉進入南海後,中心氣壓回升至970HPA左右,中心風速約85節),到了中午時份,莎莉已進入香港附近200公里,隨著風向漸由東北轉為西北,天文台在下午4時40分改掛五號風球,受地形阻擋影響,天文台在此時只吹和緩程度的西北偏北風,到了晚上9時,莎莉已移至香港天文台東北偏東約70公里,隨著風向轉為偏西,地形阻礙頓時消失,天文台在2小時內由清勁程度增至烈風程度,烈風只持續約40分鐘,風力便開始減弱,在午夜前約下午11時,莎莉最接近香港,約在香港東北約60公里掠過,天文台的風力已再次減弱至清勁程度,隨著風向轉為西南,天文台在下午11時30分改掛六號風球,由於莎莉在清晨移至香港160公里外,本地烈風又已經減退,因此天文台在9月11日早上3時20分改掛三號風球,而所有熱帶氣旋警告信號更在早上5時10分除下,莎莉雖然比數日前襲港的露比更強(生成位置比露比更東而且進入南海時沒有登陸呂宋),但因在南海採取較西北路徑而在香港東面登陸,令香港處於熱帶氣旋的可航半圓內,香港只受烈風影響,沙莉對香港的破壞主要是登陸後引進的西南氣流而產生的暴雨,一個大石在筲箕灣附近滾下山,摧毀了兩間屋,共造成7死,2傷的慘劇。

PAGASA:Basiang

PAGASA:Kayang

PAGASA:Dorang

PAGASA:Enang

1964年10月6日,一個低氣壓在雅浦島東南處約140公里形成,以時速35公里向西北移動。10月7日,黛蒂增強至熱帶風暴程度,並在10月9日早上增強至颱風程度。當日,黛蒂更改移動途徑,以時速14公里吹襲呂宋島北部。其後,黛蒂在香港東南偏南約430公里幾乎停留不動。

PAGASA:Grasing

PAGASA:Hobing

PAGASA:Ining

PAGASA:Liling

PAGASA:Moning

熱帶氣旋名單

|

|

|

|

參見

維基共享資源上的相關多媒體資源:1964年太平洋颱風季

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads