热门问题

时间线

聊天

视角

第一次世界大戰

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

第一次世界大戰是1914年至1918年發生的全球軍事衝突,交戰雙方分別為法國、英國、俄羅斯帝國所率之協約國,與德國、奧匈帝國、鄂圖曼帝國所統之同盟國。這場戰爭是當時歷史上規模最大的戰爭,各國動員至少6,700萬人參與這場軍事衝突。主要戰場位於歐洲,但也外溢至中東、非洲、亞太等地區。歐洲戰場的參戰國皆進入總體戰狀態,幾乎將自身國家的全部經濟、工業、科學技術用於戰爭之上,火炮、機槍、化學武器得到廣泛使用,而西線戰場因軍隊部署密度過高出現塹壕戰這一作戰形式。第一次世界大戰是歷史上最致命的軍事衝突之一,軍人死亡人數達1千萬、受傷人數達2千萬,另有數百萬平民死於種族滅絕、饑荒、流感。這場戰爭導致德意志帝國、俄羅斯帝國、奧匈帝國、鄂圖曼帝國解體,大量新國家誕生。

戰爭源自德意志帝國的崛起、巴爾幹半島膠着的局勢,以及歐洲工業化、新帝國主義導致的大國競爭。1914年6月28日,奧匈帝國皇儲法蘭斯·斐迪南大公在薩拉熱窩被波斯尼亞塞族普林齊普刺殺,觸發各大列強間的外交與政治危機。奧匈帝國認為塞爾維亞王國應對此負起責任,於7月28日對後者宣戰。7月30日,俄羅斯帝國發布總動員令以保衛塞爾維亞,連鎖反應導致法國、德國及英國也進入戰爭狀態。戰爭初期,德國總參謀部按西攻東守的戰略向法國發動攻勢,但在9月上旬的馬恩河戰役折戟後,西線逐漸陷入僵局,轉變成從北海至瑞士的塹壕戰。至於東線戰場,俄羅斯帝國大規模進攻東普魯士、加利西亞兩地,在前者遭遇慘敗,但在後者重創奧匈軍隊,間接幫助塞爾維亞擊敗奧匈軍隊。1915年,協約國在西線及加里波利對同盟國發動大型攻勢,而同盟國將主攻方向置於東線,迫使俄軍放棄廣闊領土。至於南線戰場,意大利王國、保加利亞王國分別加入協約國與同盟國,導致奧匈軍隊需調兵至阿爾卑斯山區,而塞爾維亞被佔領。

1916年,西線德軍對凡爾登防區發動進攻,意圖消耗協約國主力部隊法軍的人員,法德兩軍在此處交手近十個月。協約國為了牽制德軍對此處的進攻,於同年夏在東線發動布魯西洛夫攻勢及在西線發動索姆河攻勢。1917年初,俄羅斯帝國因作戰不力被推翻,法軍向德軍發動代價高昂的尼維爾攻勢,美國因無限制潛艇戰加入協約國。下半年,英軍發動帕斯尚爾戰役,而俄國布爾什維克在十月革命推翻臨時政府,與德國簽署停戰協議。1918年初,蘇俄被德軍迅速擊敗,簽署和約退出戰爭。同年3月,德軍鑑於東線局勢已定,在西線戰場發動大規模攻勢,但在第二次馬恩河戰役被法軍擊敗,後者遂發動反攻。下半年,法國等國從西線與巴爾幹發動大規模攻勢,先迫使保加利亞、奧匈帝國、鄂圖曼帝國退出戰爭,然後迫使德意志帝國於11月11日簽訂停戰協定。

1919年至1920年的巴黎和會訂立了對戰敗國的處置,德國根據凡爾賽條約需割讓部分領土、支付戰爭賠款、解除武裝,而俄羅斯帝國、奧匈帝國、鄂圖曼帝國的解體導致大量新國家誕生,包括波蘭、芬蘭、捷克斯洛伐克、南斯拉夫等國。儘管第一次世界大戰被時人稱為「終結一切戰爭的戰爭」,然而凡爾賽體系與國際聯盟未能應對戰間期的緊張局勢,最終導致第二次世界大戰爆發。

Remove ads

背景

15世紀以來,居住着許多塞爾維亞人的波斯尼亞省一直是鄂圖曼帝國的領土,塞爾維亞在十九世紀初從鄂圖曼帝國取得自治,成立塞爾維亞公國後,一直希望將波斯尼亞省併入塞爾維亞公國之內。

1875年,發生波斯尼亞內戰,最後內亂蔓延至保加利亞及引起俄羅斯介入,奧匈帝國亦趁機佔領波斯尼亞。至1878年討論巴爾幹半島危機的柏林會議中,雖正式承認塞爾維亞脫離鄂圖曼帝國獨立,但卻同時承認奧地利擁有對波斯尼亞的管治權。至1908年,奧匈帝國趁鄂圖曼帝國發生內亂正式吞併波斯尼亞,這引起塞爾維亞人強烈的仇奧情緒。

1914年6月28日塞爾維亞族學生普林西普在波斯尼亞首府薩拉熱窩,開槍打死奧匈帝國皇儲斐迪南大公。普林西普是青年波斯尼亞成員,這個組織目標是南斯拉夫的統一和從奧匈帝國統治下獨立出來。薩拉熱窩暗殺事件引起一系列強烈反應,最終演變成全面戰爭。奧匈帝國發出通牒,要求塞爾維亞採取行動懲罰肇事者,當奧匈帝國認為塞爾維亞沒有做到時,就進而對塞爾維亞宣戰。在泛斯拉夫主義和泛日耳曼主義所造成的敵對結盟關係以及種種集體協定防禦條約和複雜性的國際結盟關係,使得數週內主要的歐洲列強紛紛加入戰爭。一戰最本質的原因不是斐迪南大公被刺殺,但是這是一個戰爭正當性的藉口,最終就像火柴點燃了穀倉般不可收拾。

Remove ads

在一次大戰前英國壟斷原材料市場,當時的印度、澳洲甚至世界1/4的人口都在大英帝國殖民地貿易體系之內。而美國有一個龐大的內需市場,而實行貿易保護主義。當時德國和日本國內市場狹小而無法發展,最終便選擇擴張。

自由貿易理論的觀點認為,如果在一次世界大戰前,就實行無條件的開放市場和自由貿易,取消管制和關稅,就不會有第一次世界大戰。而一戰前使用古典金本位制,英鎊是當時的世界貨幣,直到一戰結束後英國因為巨大戰爭開支而黃金外流,最終英鎊遭到擠兌,使得美元逐漸取代英鎊的霸權。

直至十九世紀中葉,德意志地區仍不是一個統一的國家,而是由數十個大小不一的日耳曼人小邦國組成的「日耳曼邦聯」,分裂造成德國國內市場經濟無法發展(因為各邦關卡、課稅重重,商品無法自由流通),在歐洲大陸也無法與其他列強鼎立,故其中的最具實力的第二大邦普魯士為了建立統一的德意志帝國進而與奧地利、法國等列強爭奪歐洲大陸霸權,便領導日耳曼邦聯,於公元1870年奧托·馮·俾斯麥誘發德國開戰並擊敗法國。在這場戰爭中法國大敗,御駕親征的法皇拿破崙三世被俘。普魯士大獲全勝,後乘勢率各邦國聯合建立統一的國家—德意志帝國。

法國戰敗後,被逼簽下普魯士首相奧托·馮·俾斯麥所開出條件非常苛刻的和約:《法蘭克福條約》規定法國割讓阿爾薩斯-洛林予德國,並賠款50億法郎,普軍在收齊賠款前,可駐軍於法國。此外,德意志帝國皇帝威廉一世的登基大典於法國的凡爾賽宮舉行,這大大羞辱了法國,挑起德法兩國之仇恨。戰後法國復仇主義盛行,亦成為第一次世界大戰的另一主因。

Remove ads

自十五世紀以來,巴爾幹半島向來一直由鄂圖曼帝國統治,但自十八世紀末鄂圖曼帝國開始衰落,在巴爾幹半島內各個民族紛紛爭取獨立,加上巴爾幹半島位處歐亞交界,其重要的戰略位置引起歐洲各國介入半島內的事務,故被稱為「歐洲火藥庫」。1878年柏林會議後,多個巴爾幹半島國家取得獨立,各新興小國為了各自的利益而發生兩次巴爾幹戰爭,並使得奧匈和俄羅斯的衝突加深,為第一次世界大戰埋下伏筆。

奧匈和俄羅斯向來友好,但因巴爾幹半島的利益衝突令至關係惡化,在1877年,俄羅斯因支持保加利亞獨立而向鄂圖曼帝國開戰,協助保加利亞獨立,但戰後召開討論巴爾幹問題的柏林會議,親俄的保加利亞版圖大大被削;而奧匈帝國則從鄂圖曼帝國手中取得黑塞哥維那、波斯尼亞的管理權,這令俄羅斯大為驚慌,俄羅斯之後試圖以支持塞爾維亞來對抗奧匈帝國的擴張。此後,奧俄的衝突加深,亦為第一次世界大戰的原因之一。

Remove ads

普法戰爭後,德國總理奧托·馮·俾斯麥擔心法國報復引至德國兩面受敵,因此採取結盟政策,以孤立法國。他本來讓德意志帝國、奧匈帝國及沙俄帝國結成三帝同盟,可是後來在1878年柏林會議上,俄羅斯因巴爾幹半島問題,而與奧匈帝國發生利益衝突。在奧俄無法相容的情況下,1879年10月德國選擇與奧匈在維也納締結秘密的德奧同盟。此外意大利王國在爭奪北非突尼西亞失敗,讓法國在1881年兼併該地。為了爭取支援,意大利、德國和奧匈帝國於1882年5月在維也納簽訂了《同盟條約》,是為三國同盟。

俄羅斯得知德奧兩國簽訂德奧同盟後,十分不滿。但俾斯麥是一個精明的政治家,為了保持與俄羅斯的良好關係,於1887年與俄國簽訂《再保險條約》,德國保證除非俄羅斯主動攻擊奧匈,否則德國在任何情況下都在俄羅斯與第三國的戰爭中保持中立。可是俾斯麥在1890年下臺後,新任德皇威廉二世不想維持俾斯麥定下的再保險條約,任由條約終止,而選擇只與奧匈為盟。法國為打破外交上的孤立,趁德俄關係惡化時向俄羅斯提供資本,實現其工業化後,在1894年與俄國結下軍事同盟,是為法俄同盟,於是歐陸出現德奧與法俄兩個敵對陣營。

英國自拿破崙戰爭勝利後,恢復其稱為「光榮孤立」的外交政策,不與歐陸國家建立長期的聯盟關係。至十九世紀末,英國鑑於法國在埃及、俄國在巴爾幹日益擴張,威脅英帝國前往遠東的貿易航道,故在1887年2月12日和意大利組成《地中海協定》,互相保證維持地中海、亞德里亞海及黑海的現狀,而意大利則支持英國在埃及的行動。在德國首相俾斯麥支持下,奧匈及西班牙均加入協定,是為《第一次地中海協定》,同年十二月,英、奧、意三國商定共同維持近東現狀,對抗俄羅斯對鄂圖曼土耳其帝國之影響,是為《第二次地中海協定》,不過兩次協定沒有明確規定英國承擔具體的軍事義務,故英國並未放棄其光榮孤立,威脅英國的制海權,英國才着手在歐陸尋求盟友。1904年英國終與法國簽訂《英法協約》,但此協定並非軍事同盟,而是一項解決兩國有關殖民地糾紛的協定;相對於德奧同盟或法俄同盟,其合作無疑較為鬆散。不過在第一次摩洛哥危機中,此協定充分反映出英法堅定的合作夥伴關係。此後法國鼓勵英國與俄羅斯結盟,但英國對俄羅斯戒心不亞於德國,直至日俄戰爭俄羅斯被日本打敗,英國才放下對俄的戒心,雙方終於在1907年結束其殖民地糾紛,簽訂《英俄協約》。同年,法國、英國和俄國有感德國在鄂圖曼土耳其帝國的擴張,是以組成三國協約。

歐洲從此分為兩大帝國主義軍事集團陣營,因此只要有任何風吹草動,都有演變為世界大戰的可能,第一次世界大戰就是因為奧匈帝國皇儲斐迪南大公遇刺而引起的。

Remove ads

自十八世紀起,工業革命引起經濟及工業化發展,並催促着當時各國政府爭奪殖民地以取得原料供應地及市場。20世紀初,帝國主義逐漸興起。在俾斯麥時代,鑒於統一德意志帝國初立,故對殖民地的爭奪較少參與。後來,國內商人勢力興起,便要求德國政府爭取海外資源和市場。威廉二世即位,俾斯麥被罷後,德皇認為德國殖民地太少,原料產地及商品市場不足,實行世界政策,要求重新劃分全球勢力範圍。此舉觸犯老牌殖民大國英國和法國的利益。而第一次和第二次摩洛哥危機,和法國的既得利益有所衝突,這亦使得兩大陣營的衝突加劇,戰爭爆發的可能性越發加大。

兩大軍事集團在戰前展開激烈的軍備競賽:德國於1900年制訂海軍法,將海軍規模加大擴充,英國為保持海上力量優勢以維持安全,在1905年開始建造無畏艦,並在1907年德國開始建造無畏艦時以二對一海軍政策,即保持自身無畏艦數為德方之兩倍以相應付。在第二次摩洛哥危機後,更聯同法俄兩國實施三國海軍聯防,即英國在北海、法國在地中海、俄國在波羅的海分別對付德奧兩國海軍。

而在陸軍方面,由1880年到1913年,德國常備軍由42萬擴充至87萬;法國則由50萬擴充至81萬;俄羅斯也準備由80萬增加到230萬,最後雖未達標,唯其陸軍已有140萬,乃全歐之冠,不過其素質甚為低下,無法和德法兩國之陸軍相比;奧匈的軍隊由47萬擴張至85萬,步兵素質一般,但重炮部隊素質全球第一;意大利由20萬擴張至35萬,而無論步兵和炮兵素質皆不及德法;最後美國也響應歐洲緊張局勢而把軍隊數由34,000人擴張至16萬。

Remove ads

戰前危機

1914年6月28日為塞爾維亞之國慶日。奧匈帝國皇太子法蘭斯·斐迪南大公夫婦在波斯尼亞首都薩拉熱窩視察時,六名南斯拉夫主義組織青年波斯尼亞的刺客(分別是茨維特科·波波維奇、加夫里洛·普林齊普、穆罕默德·穆罕默德巴希奇、內德利科·查布林諾維奇、特里夫科·格拉貝日和瓦索·丘布里洛維奇)試圖使用「塞爾維亞黑手黨」提供的武器暗殺斐迪南大公。六名刺客埋伏在大公的必經之路上,暗殺開始後首先朝布林諾維奇向大公投擲了一枚手榴彈,但是沒能砸中大公的車輛,爆炸的手榴彈傷到了不少路邊的群眾,也讓其他五人暫時失去了對大公動手的機會。

一個小時後,在大公去醫院看望前一次襲擊中受傷者的路上,馬車轉錯了方向,走到了普林西普面前,普林西普槍殺了斐迪南大公和大公的妻子蘇菲。大公的伯父,奧匈帝國的皇帝法蘭斯·約瑟夫一世對暗殺又震驚又憤怒。雖然奧國的調查顯示,並未有塞爾維亞的政府官員涉入其中[參1]。暗殺約一個月後,奧匈帝國對塞爾維亞發出最後通牒並列出一些違反其憲法,干涉其主權的要求(塞爾維亞政府要和奧匈政府合作,壓制一切的反奧行動及檢控薩拉熱窩事件的涉案人士)。儘管塞爾維亞表示,除了兩條違反憲法及影響主權的條款,將接受其他所有條款。然而,奧匈帝國執意開戰,在得到德國的支援後,7月23日發出最後通牒,並在未回覆塞國的回應後[參2],於1914年7月28日出兵塞爾維亞,這件事成為第一次世界大戰的主要導火線。

Remove ads

奧匈帝國當局鼓勵隨後在薩拉熱窩的反塞爾維亞暴亂,波斯尼亞和黑塞哥維那的克羅地亞人殺了兩名塞爾維亞人和砸毀許多塞爾維亞人的房屋,[參3][參4]在薩拉熱窩外的許多由奧匈帝國控制的城市也爆發了數場反塞爾維亞暴亂,在波斯尼亞和黑塞哥維那的奧匈帝國當局逮補了5,500多名塞族人,其中約有700至2,200人死於獄中,另有460人被判處死刑。一個由奧匈帝國支持的波斯尼亞民兵組織開始迫害塞族。[參5][8][參6][10]

奧匈帝國認為這次刺殺是南部斯拉夫民族的領土收復主義作祟,並將其視為對帝國的重要威脅。歐洲列強曾於刺殺事件後整整一個月作出調停,但最終奧匈帝國於1914年7月23日向塞爾維亞王國發出的最後通牒,英國外長愛德華·格雷指出,此項最後通牒是「有史以來一個國家對他國發出之最可怕的文件」。一般認為,該文件的條款難以實現,因此它實際上是奧匈帝國用以懲罰塞爾維亞的開戰藉口。但對塞爾維亞來說,奧匈帝國畢竟不能招惹也惹不起,所以在最後通牒中開出的10個條件,塞爾維亞竟然也願意接受其中8個條件,但奧匈還是在7月28日,即薩拉熱窩事件發生後一個月,向塞爾維亞宣戰。薩拉熱窩事件引起的一連串國際危機,終於引致第一次世界大戰的爆發。

1914年7月28日奧匈向塞爾維亞宣戰,但在7月31日才下達軍事總動員的命令,實際執行則是第二天(該電報的發布日期在戰爭爆發後的橙皮書中修改為7月26日,且內容也被修改成[全軍總動員令已簽署],而法國的黃皮書則插入一段虛構的公報,公報發布於7月31日,稱俄國的命令是[奧匈帝國全面動員的結果],同時[也是德國在六天內持續暗中動員的結果.........])。7月24日,俄國開始備戰,7月29日俄國參謀部長簽署局部動員令,並在同日午夜時分在俄皇認可下發出,但由於參謀部表明執行局部動員在技術上的困難,於7月30日下午六點又修改為全軍總動員,以確保俄國在巴爾幹地區的影響力。7月25日,德國開始注意到俄國軍事動員的跡象並開始招回休假中的情報局Ⅲ b(負責軍事情報與反間諜工作)的情報人員,同時開始對法國、俄國派出探員收集情報,7月28日,德軍參謀本部在統整發回的資料後確認俄國開始局部動員,但規模不明,德威納伊等其他軍區,動員令尚未下達。但可以確定的是,德國邊境地區的邊防部隊也正在備戰。也許關於[戰前準備期]的聲明,是針對整座帝國而發出。[參7],7月31日德國發出最後通牒要求俄國在12小時內取消總動員,俄國對此通牒置之不理,8月1日德國進而向俄國宣戰;並向法國提出最後通牒,要求其在德俄發生戰爭時保持中立,但法國並沒有回覆。8月2日,德國為避開德法邊境的法國守軍,向比利時發出最後通牒,即日德軍攻佔了中立國盧森堡。[參8]8月3日德國向法國宣戰。德國於8月4日入侵已保持永久中立的比利時(施里芬計劃),取道比利時進攻法國;同日英國考慮到比利時對自己國土安全的重要,又為了維護1839年簽署的《倫敦條約》確保比利時的中立,於是向德國宣戰[13][參9][15][參10]。8月6日奧匈帝國向俄國宣戰。8月12日英國向奧匈帝國宣戰。

西方戰線

在戰爭爆發之前幾年,德國總參謀長阿爾弗雷德·馮·施里芬已制定以速戰速決為主要特徵的「施里芬計劃」:先利用德國發達的鐵路網,集中優勢兵力在6星期內打敗法國,然後將部隊調往東線進攻俄國。與此相對應,法國也制訂以五個軍團為基礎的集合方案「第十七號計劃」,並依約瑟夫·霞飛的個人判斷調整作戰方案。但戰事的發展卻出乎這些軍事家意料,使得這兩個計劃皆不可行。

為迅速取得西線勝利,德國總參謀長小毛奇決定採取西攻東守計劃,西線德軍不強攻駐有重兵防衛的德法邊境,反而欲取道盧森堡及比利時攻擊法國後方。1914年8月2日德國出兵中立國盧森堡,以取得盧森堡的鐵路網,盧森堡在德軍開入國境時瞬間投降。8月4日清晨德軍對比利時不宣而戰。然而,比利時的抵抗出乎德軍預期,比軍在早期的抵抗延遲了德軍的進度表,至8月20日時,德軍才成功大致攻佔比利時全境(安特衛普要到10月10日才投降)、並開進布魯塞爾、同時驅逐在比利時境內的法軍回法國境內[參11]。8月21日德軍分兵五路攻向法國北部,法軍失守,被逼後撤。9月3日德軍已進逼巴黎。9月5-12日德軍與法軍在巴黎近郊馬恩河一線爆發馬恩河戰役,由於德軍進展過快、南線的格朗庫羅內戰役未能牽製法軍兵力、法軍又及時重整戰力,使得結果是法國獲勝,被稱為「馬恩河奇蹟」[參12]。德軍只得轉入戰略防禦,固守安納河一線,戰鬥開始演變為陣地戰。接着,雙方皆嘗試包抄對方陣線,結果受限於運輸等因素,雙方平分秋色[參13]。德軍奪取法國東北部的廣闊領土,卻始終不能包圍法國的戰線。隨後雙方再爆發第一次伊珀爾戰役,由於英軍強烈抵抗和法國快速馳援,成功擋下德軍的重擊,德軍無法取得重大成果、協約國軍亦也缺乏力量推進[參14],結果戰事進入膠着對峙狀態。

1915年春季,法國和英國聯軍趁德軍主力集中在東方戰線,發動香巴尼和阿杜瓦兩輪攻勢。但因為沿用舊戰術,而且欠缺強大火力掩護,結果被德軍成功抵擋,己方反而傷亡慘重。該年4月德軍反擊,並首次使用毒氣,使雙方的損失更為慘重。結果1915年的西面戰線,雙方大量死亡,但戰事仍然膠着。當中,俄羅斯曾應許至少派遣50萬人到法國,但直到1916年只派了一萬六千名應留在國內先受訓的人。[參15]導致雙方戰事僵持局面未能改變。

1916年2月,德軍主力在凡爾登戰役中襲擊了法國的防禦陣地,一直持續到1916年12月。德軍在戰役初期取得了進展,但隨後法國的反擊使得德軍最後失敗。雙方的傷亡人數大約在70萬人[22]到97.5萬[23]不等。凡爾登戰役成為法國決心和自我犧牲的象徵,也是一戰最慘烈的戰役。[參16]

而英法聯軍為了制衡德軍,在該年7月初向索姆河一線與德軍爆發索姆河戰役,戰況極為慘烈。英軍雖然在這場戰爭裏首次使用坦克,但雙方在傷亡共約120萬人後,戰事仍未有重大突破,並持續至該年11月,西線再次變為膠着對峙狀態,不過協約國開始掌握戰爭的主動權。

1915年5月1日,英國郵輪盧西塔尼亞號從美國出發到英國,儘管德國已經宣佈會發動無限制潛艇戰把所有英國的船隻都擊沉,然而由於盧西塔尼亞號的航速較高,沒有人認為它能被德國的潛艇追上。在5月7日,德國潛艇發現了盧西塔尼亞號並利用魚雷把其擊沉,由於郵輪上有一大部分的乘客為美國人,美國人民的反德情緒被激起。

1917年2月3日因德國使用無限制潛艇戰,使美國多艘船隻被擊沉,美國與德國斷交。2月24日美國駐英大使佩奇收到破獲的齊默曼電報,電報稱如果墨西哥對美國宣戰,德國將協助墨西哥取回美墨戰爭後割讓給美國的失地,於是美國以此為根據,於4月6日向德國宣戰。

1917年4月法軍於西線開展春季攻勢,與德軍在蘭斯和蘇瓦松之間交戰,歷時共一個月,但法軍在傷亡10幾萬人後卻除了香檳山戰役以外並無進展,引起法國士兵的騷動,並導致該次戰役的策劃者、上任不足半年的法軍總司令羅貝爾·尼維勒將軍被革職。戰事再度膠着,而法軍因內部騷動,無力進攻。下半年,英法聯軍發動帕斯尚爾戰役,同時法軍也於他處發動規模較小的凡爾登戰役與拉馬爾邁松戰役,德軍雖傷亡慘重,然協約國亦進展不大。11月,康布雷戰役爆發,但仍然無法改變戰事的膠着狀態。

12月,同盟國與俄羅斯簽署了停戰協議,從而使得西線獲得了大量的德軍部隊。隨着東方戰線的瓦解,戰爭的結果將在西線決定。同盟國知道他們無法持久戰,但他們對最終的攻勢寄予厚望。此外,雙方都越來越害怕歐洲的社會動盪和革命,雙方都急切地尋求決定性的勝利。[25]

1917年,奧匈帝國皇帝卡爾一世在德國不知情的情況下,通過他妻子在比利時的兄弟作為中間人,秘密嘗試與佐治·克里孟梭單獨談判。當談判失敗時,他的企圖被德國發現,導致了一場外交災難。[26][27]

魯登道夫與興登堡認為德軍在戰爭中的勝利機會為在1918年春季發動一個決定性的攻勢。1918年3月3日,東線因為《布列斯特-立陶夫斯克條約》的簽訂而停戰,俄羅斯退出了戰爭,這使德軍可騰出33個師佈署到西線。德軍在西線上有了兵力的優勢,以192個師來對抗聯軍178個師,其調來的部隊也因為長時間的休息而實力較為完整。魯登道夫從部隊中選出各個戰鬥經驗較豐富的單位重新訓練,組成大量風暴突擊隊作為此攻勢的攻擊主力。聯軍方面,依舊缺少一個統一指揮機關,英法兩軍也因為歷經長期的耗損,無論是士氣還是人力皆不足,而進入戰爭不久的美軍也尚未具有戰鬥的能力。

魯登道夫的進攻戰略為將英軍與法軍分離,突破聯軍防線後逼使前者退卻到海峽港口,將其殲滅,同時佔領港口也能阻止美軍的登陸。這場攻勢將結合新式的突擊戰術、地面攻擊機、坦克和仔細策劃過的炮擊行動,其中後者還包括使用毒氣攻擊。3月21日,德軍發動5次主要進攻的第1次。德軍春季攻勢的第一階段—米克爾作戰非常成功[參17],幾乎要將聯軍部隊分離,並在頭8天內挺進了65公里,戰線也西移了100公里,是自1914年馬恩河戰役失敗後以來,第一次讓巴黎再度暴露在德軍炮擊距離內。因於這次的攻勢,聯軍終於整合出一個統一的指揮系統,費迪南·福煦將軍被任命為法境內全部聯軍之總指揮,整合過的聯軍現已更能應對德軍的進攻,將局勢逐漸轉為消耗戰。德軍最終推進到亞眠,隨後因為補給問題和部隊疲勞被迫停下了進攻,同時失去了有條件投降的機會。

7月,法軍在第二次馬恩河戰役阻擊德軍進攻,接着福煦對馬恩河突出部上的德軍發動攻勢,並在8月將其消除。兩天後,再發動了第二波攻勢,一路挺進到亞眠北部。此次攻擊由加拿大和澳洲軍作先鋒,以英法為主力[參18],再加上600輛坦克與800架飛機的支援,最終聯軍獲得決定性的成功,興登堡因此說8月8日是「德國陸軍最黑暗的日子」[參19]。

德軍人力已因為四年長期的戰爭而枯竭,國家本身也累積巨大的社會與經濟壓力。聯軍以216個師對付德軍兵員不足的197個師[參20],8月開始的百日攻勢為德軍崩潰的最後一根稻草,其開始大批向聯軍投降。在聯軍突破德軍防線的不久,馬克斯·馮·巴登親王於10月被任命為德國總理以和平談判。由於魯登道夫拒絕和談,他被迫下台並逃到了瑞典[參21]。戰鬥仍在繼續,當德軍撤退時,德國已發生革命,成立了新政府。很快地,德國政府與聯軍簽署了停戰協定,並在11月11日全面停火(國殤紀念日)[參22]。德意志帝國君主制政府崩潰,而魯登道夫的繼任者威廉·格勒納將軍認為,為了防止如前年俄羅斯發生的革命,必須支持溫和派的社民黨領袖腓特烈·艾博特,而非霍亨索倫皇室人員[參23]。

東方戰線

1914年7月28日奧匈帝國因為德國向其開出空白支票而自信心大增,與塞爾維亞斷交並對其宣戰。俄國則宣布全國總動員,以支援塞爾維亞與奧匈帝國戰鬥,這引起德國的不滿,而兩國之間的互相敵視關係也埋下伏線。8月1日德國以俄國拒絕停止全國總動員為藉口向俄國宣戰,並同時在西線進侵比利時。8月4日英國因比利時為其自身安全的關鍵,因此對德國宣戰。8月6日奧匈帝國向俄國宣戰。

俄軍乘德軍在開戰之初,集中兵力在西線之際,在東線向德軍發起進攻。8月17日,俄軍第一集團軍進入東普魯士,並於8月21日跨過東普魯士南方邊境,逼向德國首都柏林[參24],德軍被迫從西線調兵回援。德國援軍行動迅速,很快便抵達東線,並於科穆辛森林附近消滅數萬名俄軍,使得東線戰局發展受到德軍控制。9月11日俄國的第1集團軍再度被擊敗,德軍進逼至俄國境內,俄軍損失共25萬餘人及大量的軍需物資,史稱坦能堡會戰[參25]。在南線方面,俄軍開始時在加里西亞和布科維納屢次擊敗奧匈帝國的軍隊,但德國隨後對奧匈提供支援,結果到12月中旬,東線戰事亦進入膠着狀態。

1915年德軍因為西線的馬恩河會戰失敗,決定先集中兵力擊潰俄國,逼使俄國停戰,從而結束東線戰事,並且避免繼續陷入兩線作戰的困局,東線於是變成主要戰場。同年5月德奧聯軍以18個師和2,000餘門大炮,分兵兩路進擊俄軍,並計劃將俄軍逼至「波蘭口袋」內殲滅。雙方交戰8個多月,德軍攻佔普熱梅希爾、萊姆堡、伊凡哥羅德、華沙、布列斯特、維爾諾及里加,並逼使俄軍撤退至從里加灣到德涅斯特河一線,俄軍共損失170多萬人。此役,德軍雖然大勝,但己方損失亦極大,且未消滅俄軍主力,而俄羅斯皇帝尼古拉二世亦乘機罷免皇叔尼古拉大公的俄軍總司令職位。之後,由皇帝順從其太后之一只取總司令而自為之,卻一無所成;即使如次,德國將領尤倫堡(Eulenburg)伯爵在該年12月派人媾和,尼古拉二世拒之不理。[參26]

1916年春季,俄國調集3個方面軍共200萬人向奧匈帝國軍發動反攻。這是一戰時期突擊隊首次發揮主要作用的戰役。在激戰後,雙方各損失百萬兵力,但俄軍兵力較多同時掌握先機,因此逼退奧匈軍,並乘勝攻進加里西亞東部地區,史稱勃魯洛西夫攻勢(勃魯洛西夫為當時的俄軍總參謀長)。儘管同盟國的失地很快就被德奧聯軍奪回,但同盟國反攻階段迫使德軍從西線調兵,為西線的英法聯軍得到了喘息的機會。此戰令奧匈帝國損失慘重,超過40萬人被俘,德軍亦傷亡數十萬。

俄國本身為農奴制的經濟體系,經不起東線持續的戰事,結果其國內經濟崩潰,工廠倒閉,失業率驟增,軍火補給困難,士兵極度厭戰。1916年冬季,俄國內部各種矛盾加劇,莫斯科的罷工人數更達至百萬人以上,結果俄國二月革命在1917年3月8日爆發,令皇帝尼古拉二世退位,亞歷山大·克倫斯基領導的臨時政府仍然繼續戰爭。雖在1917年7月3日波洛夫(Zboroff)之役,捷克與俄國聯軍攻襲甚猛;[參27]但最終又被德奧聯軍擊敗。德奧兩國在1917年10月14日在原俄國所佔領的波蘭地方設立一個攝政院,言明波蘭不隸屬兩國以弭平兩國原本對該地的野心。[參28]

俄國工人及農民忍受不了無止盡的戰爭和貧困,在1917年11月(儒略曆10月),由布爾什維克領袖列寧承諾再次舉行全國大選,並領導十月革命武裝起義,推翻臨時政府,然後在大選失利之後,使用暴力手段決議建立蘇維埃政府和第一個社會主義國家,即蘇維埃俄國。列寧其後與德國簽署《布列斯特-立陶夫斯克條約》,蘇俄並宣布退出第一次世界大戰。

此後,德軍繼續推進俄國所放棄的領土。於1918年4月2日擊潰不承認芬蘭獨立宣言的共產黨人;同年,也陸續承認波羅的海國家獨立並迫使烏克蘭議和。[參29]直到德國停戰為止,波羅的海國家、白俄羅斯西部及烏克蘭為德國勢力範圍,有德軍駐守在這些國家。

南方戰線

奧匈帝國在戰爭初期對塞爾維亞發起三次入侵,但皆失敗。而後保加利亞參戰,聯合奧匈帝國和德國從三路進攻,並很快擊敗塞爾維亞,而塞爾維亞抵抗力量經海路到達阿爾巴尼亞和希臘,並在法國的幫助下繼續抵抗。

隨後法國為首的協約國遠征軍與保加利亞在馬其頓戰線僵持,直到1918年法國將軍德斯佩雷發起瓦爾達爾攻勢,於多布羅峰戰役決定性的擊敗保加利亞,直攻至匈牙利,同盟國的南部戰線徹底崩潰。

俄羅斯一向是鄂圖曼土耳其傳統敵人,過去鄂圖曼土耳其採取聯英抗俄的外交政策。但1907年英俄修好及結盟後,鄂圖曼土耳其開始懷疑英國會否繼續協助自己抗俄。此時,德國為了在近東牽制俄國,於是答應向鄂圖曼土耳其提供一億法郎的貸款,以換取其參戰。於是鄂圖曼土耳其於1914年10月29日正式參戰(對協約國的聖戰),並與俄國在高加索發生戰鬥。俄軍初時作戰不利,但於1915年1月發動反攻,鄂圖曼土耳其的第9集團軍被殲滅,共損失約70,000多人。

1914年鄂圖曼土耳其在德國的幫助下進攻波斯卡扎爾王朝(現伊朗),試圖切斷俄國和英屬印度的聯繫。該戰役一直持續到1918年,以土耳其的失敗告終。

協約國軍隊為了解除俄羅斯在高加索被鄂圖曼土耳其牽制的困局,以及打通黑海補給線,決定聯合進攻鄂圖曼土耳其的首都伊斯坦堡所在的黑海海峽。1915年初加里波利之戰爆發。協約國先後有50萬士兵遠渡重洋登陸黑海海峽南端的加里波利半島。雙方在加里波利半島交戰11個月,共約13.1萬人死亡,26.2萬人受傷,結果協約國軍隊無法攻破同盟國的防線,被逼撤退。這場戰役是一戰中最著名的戰役之一,也是當時最大的一次海上登陸作戰。在土耳其帝國東部的美索不達米亞(今天的伊拉克),英軍的進展則順利許多。雖然在庫特戰役(1915年底到1916年春)中英軍受挫,但在1917年3月英軍攻克巴格達。

中東伊拉克、敘利亞、巴勒斯坦等阿拉伯人為主要人口的地區,早在十五世紀被鄂圖曼帝國征服及統治,雖然土耳其人也信奉伊斯蘭教,但是與阿拉伯人並非是同一民族。1916年6月阿拉伯發生反抗土耳其的民族起義,英國少校羅倫士協助阿拉伯人組織游擊戰,配合英國從埃及派遣的東征軍隊,最終攻克大馬士革。

阿拉伯半島雖盛產石油,不過油田在一戰時期尚未被發現,因此未成為重要的戰略據點。

1915年5月23日,意大利因為英法答應在戰後分得阜姆和達爾馬提亞,於是投向協約國一方,對同盟國宣戰。同時聖馬力諾亦派志願軍協助意大利,以及聖馬力諾戰地醫療隊。在交戰初期意軍的指揮官為路易吉·卡多爾納,由於指揮錯誤以及奧軍精心準備的防禦,意軍慘重的傷亡只換來了幾乎毫無推進的戰線。直到1917年10月24日的第十二次伊松佐河戰役(又稱卡波雷托戰役)德軍參加戰鬥戰線才顯著的推進,在這期間意軍將自己的指揮官換為阿爾曼多·迪亞茲才在11月19日擋住了攻勢。此後意軍在皮亞韋河附近構築防線並改變了策略,防止了德奧聯軍的進一步深入。到了1918年意軍得到了英法聯軍的支援,10月為奪回失地意大利發動了維多利亞-維內托戰役並迅速擊潰了搖搖欲墜的奧匈軍,標誌着協約國在意大利南線的勝利。

1916年8月,羅馬尼亞向同盟國宣戰。德奧和保加利亞聯軍於是決定攻取羅馬尼亞,以奪取石油和糧食補給。結果羅馬尼亞首都布加勒斯特很快便失陷,德奧保軍隊佔領大部分的羅馬尼亞國土。

海上戰爭

雖然英德兩國在戰前爭建無畏艦,但在整個第一次世界大戰中卻只有一次大規模的艦隊主力決戰,德軍少數部署在海外殖民地的巡洋艦隊在開戰的頭一年即遭數量上佔有優勢的英國海軍的肅清(雖然其中不乏如輕巡洋艦恩登號這樣成功的通商破壞艦),德國公海艦隊也被英國海軍封鎖在波羅的海內。1916年德國海軍意圖突破封鎖,隨爆發英德海軍間唯一的艦隊決戰日德蘭海戰。這場戰役的結果比較特別:一方面,舍爾海軍上將率領的德國大洋艦隊以相對較少噸位的艦隻損失,擊沉更多的英國艦隻,從而取得戰術上的勝利;另一方面,傑利科海軍上將指揮的英國主力艦隊成功地將德國海軍封鎖在德國港口,使得後者在戰爭後期幾乎毫無作為,從而取得戰略上的勝利。

而另一方面,德國在戰爭初期主要依靠潛艇戰阻止他國對英國的物資援助,但因為美國抗議而一度中止。但當德國海軍情勢越來越差,國內的經濟亦日趨惡化時,德國在1917年1月決定恢復無限制潛艇戰,即凡是在英國水域的船隻,不論是敵方或是中立國的,都有可能被德國潛艇擊沉,這大大影響美國商船的航行,而且亦有美國商船被擊沉的紀錄,因此德美關係惡化,美國開始有對德國宣戰的意圖,在齊默曼電報事件後,美國正式對德國宣戰。結果德國的無限制潛艇戰反而招致強大的美國參戰。

世界大戰

1914年8月30日,新西蘭佔領德屬薩摩亞。9月11日,澳洲海軍和軍事遠征軍在德屬新畿內亞的新不列顛登陸。10月28日,德國巡洋艦SMS Emden在檳城海戰中擊沉了俄羅斯巡洋艦 Zhemchug。日本參戰後,發動青島戰役,11月攻佔德國在亞洲最大軍港青島。在奧匈帝國拒絕從青島撤回其巡洋艦SMS Kaiserin Elisabeth後,日本也向奧匈帝國宣戰,該船於1914年11月在青島沉沒。[41] 幾個月內,同盟國在太平洋的勢力只留下一些抵抗軍。[42][43]

多哥蘭是德國於非洲中最小的一塊殖民地,亦是第一塊被協約國佔領的德國殖民地。協約國只消17日,在接近零抵抗的情況下便於1914年8月26日佔領該地。[參30]

喀麥隆戰役早於1914年8月6日便爆發,喀麥隆戰役同樣是以德軍戰敗為結果。喀麥隆的守軍受到法屬赤道非洲、英國尼日利亞、和比屬剛果圍攻。但守軍頑強抵抗,戰爭延續到1916年3月10日,德軍才宣佈投降。英法最後決定瓜分喀麥隆。

在德屬西南非,德軍面對的敵人是有英國支持的南非聯盟軍隊和葡萄牙的安哥拉,戰爭於1914年9月爆發,隨着戰爭持續,孤立的西南非被南非軍隊入侵,而南非軍隊亦迅速地推進,德軍雖然設法阻止,可惜仍無法減緩熟悉沙漠地形的南非軍隊。直至1915年5月5日,西南非的首都溫得和克已被南非佔領。[45] 7月,西南非的德軍投降。

德屬東非戰役是非洲戰場中最大規模和持續最長的戰事,雙方亦投入了比其他殖民地戰爭更多的兵力。以英國為首的協約國軍在東非遭到了由保羅·馮·萊托-福爾貝克指揮的德國殖民地駐軍與土著部隊頑強而持續的抵抗,英國在戰役期間不得不以平均20,000人、總投入人數300,000人的龐大部隊[參31],與約17,000人的德軍[參32]交戰。戰爭始於1914年8月3日,終於1918年11月23日,橫跨整個一戰。於戰爭開始時,德軍和英軍在德屬東非和肯雅邊疆零星交火,並佔領了一兩個城市。但到了1916年,形勢開始扭轉:英軍和比利時軍隊大舉入侵德屬東非,到了年底時,德屬東非的大部份已被佔領。剩下來的德軍一部份決定投降,而另一部份卻於1917年11月23日硬闖葡萄牙的莫桑比克,試圖佔領一些城鎮以重整旗鼓。[參33]但事與願違,該批德軍無法尋得據點,更被英軍追趕,致使不能長駐於據點。最後,該批德軍於1918年8月決定返回德屬東非。但他們在德屬東非亦無希望可尋,因此只能寄託於進軍贊比亞。當進入贊比亞不久,便收到德國投降的消息。因此,他們最終於1918年11月23日向協約國投降。

段祺瑞統治下的中華民國北洋政府為了收回失去的領土和主權,投向比較有利的協約國一方,於1917年3月14日與德國斷交,於8月14日對德奧宣戰[參34]。北洋政府趁機派軍警收回了天津德租界、天津奧租界和漢口德租界。雖然中華民國並未直接派兵參與,北洋政府還是通過官方與非官方渠道組織數十萬華工前往歐洲戰場為協約國擔負後勤任務。在西線的華工被英法聯軍編成正規的中國勞工旅,總人數超過14萬;在東線為俄國服務的華工在組織上則相對更為鬆散,但總人數也至少有20萬。十月革命爆發後,很大一部分華工受困於動盪政局無法回國,一些人甚至加入布爾什維克參加俄國內戰。[參35]協約國決定干涉俄國內戰後,北洋政府亦出兵加入干涉內戰的協約國部隊。除此之外,北洋政府在一戰尾聲佔領了外蒙古。

大戰結束

雖然俄羅斯在1917年11月退出戰爭,德國再不用東西兩面受敵,但德國的各盟國鄂圖曼土耳其、保加利亞王國及奧匈帝國卻因持續作戰,致使經濟崩潰或國內各民族發生起義,結果無力再戰,在1918年9月開始相繼向協約國求和。

最初與協約國達成停戰協議的是保加利亞,在協約國於瓦爾達爾攻勢的成功推進入保加利亞佔領下的瓦爾達爾馬其頓後,保加利亞沙皇斐迪南一世被迫退位,保國政府於1918年9月29日簽訂薩羅尼卡停戰協定。隨後1919年11月27日,保加利亞與協約國於塞薩洛尼基又簽訂納伊條約,條約的簽訂儀式於塞納河畔訥伊的市政廳舉行。

為第二次世界大戰時期,保加利亞加入軸心國陣營埋下伏筆。

鄂圖曼土耳其儘管受英國及其阿拉伯盟友在巴勒斯坦和敍利亞的勝利,但鄂圖曼土耳其剛從俄國內戰中趁機控制了南高加索令軍方高層仍認為戰爭仍可取勝。直至保加利亞停戰,首都伊斯坦堡頓時沒了掩護,最終鄂圖曼蘇丹穆罕默德六世亦於1918年10月30日簽訂了穆茲羅斯停戰協定。

11月首周,奧皇卡爾一世接受美國的十四點協議讓境內的民族自立國家並建立聯邦制帝國,不料各民族自行獨立建國導致奧匈帝國解體。西烏克蘭人民共和國於10月19日率先獨立,之後捷克斯洛伐克、斯洛文尼亞人、克羅地亞人和塞爾維亞人國、巴納特共和國、匈牙利民主共和國和波斯尼亞獨立,其間意大利趁機反攻佔領了屬奧地利本土的特倫提諾-上阿迪傑和和伊斯特拉半島。奧匈帝國和意大利簽訂了維拉朱斯蒂停戰協定後隨即崩潰。

1918年8月至11月間,協約國發動「百日攻勢」,德軍再損失15萬人、大炮2,000餘門及機槍13,000餘挺。連續的軍事失利使德國國內動盪加劇。1918年9月興登堡元帥建議在德國議會提出要「結束戰爭」。但德軍的最高統帥部卻仍不死心,意圖利用剩餘的海軍艦隻與英國海軍決戰。結果德國水兵因不願送死,在基爾港發生譁變,並迅速蔓延到整個海軍及全國。11月9日德國首都柏林發生德國十一月革命,社會民主黨領袖菲臘·謝德曼宣佈建立共和國、宰相巴登親王馬克西米利安為了維持國內穩定,宣佈廢除威廉二世的德意志皇帝與普魯士國王封號,威廉二世本人退位後則於11月10日流亡荷蘭。

由於國內情勢混亂,德軍在11月11日與法國求和,與法國簽訂康邊停戰協定,第一次世界大戰結束。

戰後各國於巴黎凡爾賽宮召開和議,稱為「巴黎和平會議」(簡稱巴黎和會)。會議的重大決定由美國總統托馬斯·活羅·韋爾遜、英國首相大衛·勞萊·佐治和法國總理佐治·克里孟梭主持。韋爾遜總統主張寬大對待德國,在英國立場方面,他亦主張公平和不太苛刻的對待德國。原因是德國和英國之間有不少經濟活動交流,站在利益方面,英美都主張不嚴懲德國。受創最重的法國則急於復仇,主張嚴懲德國。最後諸國與德簽訂的議和條約《凡爾賽和約》,因簽約各國的立場不同,雖表面上看似向德國強加巨大的割地賠款及限制軍備條款,但實際上未能有效地摧毀德國的戰爭潛力。

戰勝國與其他戰敗國亦分別簽署條件苛刻的和約,戰勝國與奧匈帝國的奧地利部分簽署《聖日耳曼條約》,奧匈帝國被劃分為多個民族國家;與保加利亞簽署《納伊條約》,保加利亞失去愛琴海出海口,並須賠款4億4,500萬美元;與匈牙利簽署《特里亞農條約》,匈牙利領土大幅減少;與鄂圖曼土耳其簽署《色佛爾條約》,徹底瓜分鄂圖曼土耳其的領土。後來的土耳其共和國只剩下伊斯坦堡、其附近小部分領土及安納托利亞的部分。

以《凡爾賽和約》及其他各個和約所構成的戰後歐洲及國際關係的新體系,後稱凡爾賽體系,對戰後歐洲及國際關係的發展有着重要影響。

影響

一戰最本質的原因不是表面上的奧匈帝國皇儲斐迪南遇刺,但這是一個戰爭正當性的藉口,一次大戰前英國壟斷原材料市場,當時的印度、澳洲甚至世界四分之一的人口都在大英帝國殖民地貿易體系之內,而美國有一個龐大的內需市場而實行貿易保護主義,當時德國和日本國內市場狹小而無法發展,最終選擇擴張。自由貿易理論的觀點認為如果在一次世界大戰前就實行無條件的開放市場和自由貿易取消管制和關稅就不會有第一次世界大戰。而一戰前當時處於古典金本位制,英鎊是當時世界貨幣到一戰結束後英國因為巨大戰爭開支而黃金外流,最終英鎊遭到擠兌而無法兌換黃金,而美元逐漸取代英鎊的霸權。1922年熱那亞協議英國試圖建立外匯儲備,進入虛金本位制也就是金閱匯本位,紙幣的數量遠遠高過黃金,最終引發的信貸擴張引發1929年大蕭條,而在這之前美國透過道威斯計劃和楊計劃將德國央行資產轉換成美元。

俄羅斯帝國、德意志帝國、奧匈帝國、土耳其鄂圖曼帝國這四個大帝國覆滅。而巴爾幹半島與中東地區的民族國家則隨之而起,如捷克斯洛伐克、南斯拉夫、匈牙利和伊拉克[參36]等。

原來為世界金融中心及世界霸主的英國,在戰後雖然領土有所增加,但其對領土的控制力卻因戰爭的巨大傷亡與物資損失而大大削減,而其經濟亦因戰爭而大受影響,出現嚴重衰退,從此其世界金融中心的地位讓給美國。這場大戰也削弱了法、意、德;美國成為世界第一經濟強國,世界金融中心也由倫敦轉移到紐約;日本也由債務國變成債權國,並佔領原屬德國勢力範圍的中國膠州灣及山東半島[參37]。

大戰期間,俄國發生無產階級革命,使世界上出現第一個無產階級專政的社會主義國家,即俄羅斯蘇維埃社會主義聯邦共和國,簡稱蘇維埃俄國。從此共產主義在世界各國擴展勢力范圍,至1922年蘇俄收復西烏克蘭,由俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭及外高加索聯邦簽署《蘇聯成立條約》建立蘇維埃社會主義共和國聯盟。世界各地相繼建立共產主義政黨或共產主義政權,直至冷戰結束為止告一段落。

《凡爾賽條約》將發動戰爭的責任悉數推給德國,從而對德國實行條件極為嚴厲的經濟與軍事制裁,德國失去13%的國土和12%的人口,還被解除武裝,德國陸軍被控制在10萬人以下,且不許擁有空軍。但德國雖然在一戰中最後戰敗,其元氣並未受到過大的傷害,工業體系依然保存完整,本土也並未受到戰火的波及。《凡爾賽條約》過多考慮戰後均勢,而沒有進一步考慮戰敗國自身的利益和確保其無法再發動戰爭。雖然日後做出了如《洛迦諾公約》在內的一定修正之嘗試,但種種因素配合以及德國在希特拉的納粹黨的領導下,仍終於爆發規模空前的第二次世界大戰。

根據《倫敦條約》,英國秘密向意大利許諾特倫蒂諾和蒂羅爾,直至布倫納、的里雅斯特和伊斯特拉半島,除阜姆外的所有達爾馬提亞海岸,阿爾巴尼亞發羅拉的全部所有權和阿爾巴尼亞保護國,土耳其的安塔利亞以及土耳其與德國殖民帝國的份額,以換取意大利反對同盟國。在戰爭結束時,協約國意識到他們之間達成了相互矛盾的協議,意大利在戰後只得到了特倫蒂諾、布倫納,達爾馬提亞的扎達爾、拉斯托沃島和幾個小的德國殖民地。許多意大利人認為,國家參加了一場毫無意義的戰爭,卻沒有得到任何值得一提的好處。這種「殘缺的勝利」觀念成為意大利法西斯黨宣傳的一個重要部分。

第一次世界大戰後,中華民國是戰勝國。北洋政府雖然因此停止對戰敗的德國和奧匈帝國的庚子賠款,並在巴黎和會中提出廢除外國在華勢力範圍、撤退外國在華駐軍等七項希望取消日本強加的《二十一條》及換文的陳述書,但遭受列強拒絕。《凡爾賽和約》將德國在山東的權益轉讓給日本。在巴黎和會中,中華民國政府的外交失敗,直接引發民眾的強烈不滿,從而引發五四運動。1919年5月4日由於山東問題,北京的青年學生及廣大群眾、市民、工商人士等中下階層廣泛參與一次示威遊行、請願、罷課、罷工、暴力對抗政府等多形式的愛國運動,並使得之後中華民國政府在6月28日沒有簽署凡爾賽條約。此運動對近代中國迄今之政治、社會、文化、思想影響甚大,此後北洋軍閥政府失去民心而垮台[參38]。此外也因為五四運動而使中國共產黨崛起,某種程度上也半直接與半間接地埋下日後的兩次國共內戰的種子。

鑑於第一次世界大戰的傷亡與物資損失巨大,英法等戰勝國於是在1920年1月發起一個用以減少武器數目、平息國際糾紛及維持民眾的生活水平的組織,是為國際聯盟(簡稱國聯)。由於美國沒有參加,國聯被英法操控。然而,國聯卻不能有效阻止法西斯主義的侵略行為。第二次世界大戰後被聯合國取代。

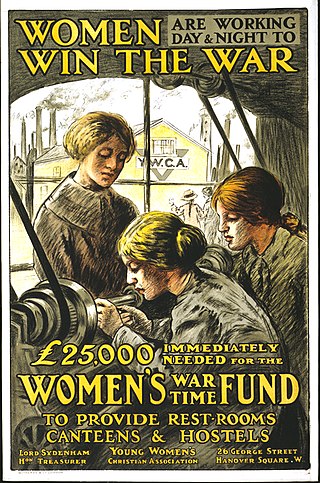

在大戰期間參戰國內大量男性均直接參與前線戰爭,導致國內勞動力大減,生產軍需品、武器、後勤支援等的職位大部份皆由女性接替,使婦女的重要性提高。在戰後1920年代日本的婦女運動、1920年美國給予婦女選舉權,至1928年英國亦給予婦女選舉權等事件顯示婦女的地位得以重視,女權運動亦在此時興起。

第一次世界大戰顛覆、摧毀了舊有歐洲社會和文化秩序, 人們開始懷疑邏輯、理性以及浪漫主義美學等資產階級價值觀,達達主義就此誕生。 達達主義的精神內核在於反對舊世界的秩序,追求非理性,無意義,偶然和混亂。其影響力遍及藝術,文學,政治主張和社會運動。

第一次世界大戰的殘酷造就以海明威、T·S·艾略特為代表的「迷惘的一代」文學家,他們的文學作品及個人結局(海明威最終選擇自殺)都反映出這場戰爭給人類所造成無法癒合的心靈創傷。以戰爭為主題的文學作品也在此時問世,主要表達對戰爭的厭惡,如海明威的《戰地春夢》和雷馬克的《西線無戰事》。

傷亡

- 協約國總士兵陣亡人數:5,186,854-6,433,692人

- 同盟國總士兵陣亡人數:3,386,200-4,390,544人

- 平民死亡人數:5,411,000-6,100,000人

- 協約國:

- 同盟國:

1914年至1918年,歐洲一共動員了6000萬名軍人,其中800萬人陣亡,700萬人永久致殘,1500萬人重傷。德國失去了15.1%的活躍男性人口,奧匈帝國失去了17.1%,法國失去了10.5%。法國動員了780萬人,其中140萬人死亡,320萬人受傷。大約15,000人面部遭受可怕的傷害,造成社會恥辱和邊緣化。在德國,平民死亡人數比和平時期增加了474,000人,這在很大程度上是由於糧食短缺和營養不良削弱了對疾病的抵抗力。1918年的超額死亡人數估計為271,000人,加上1919年上半年封鎖仍然有效時的額外死亡人數為71,00人。黎巴嫩因饑荒造成的飢餓導致約10萬人死亡。1921年的俄羅斯饑荒導致5萬至1000萬人死亡。到1922年,由於第一次世界大戰、俄羅斯內戰以及隨後的1920年至1922年饑荒的破壞,俄羅斯有450萬至700萬無家可歸的兒童。俄國革命後,許多反蘇的俄羅斯人逃離了這個國家。到1930年代,中國北方城市哈爾濱有10萬俄羅斯人。[54][55]

戰時混亂,疾病猖獗。僅1914年,虱傳流行性斑疹傷寒就導致塞爾維亞20萬人死亡。從1918年到1922年,俄羅斯約有2500萬人感染流行性斑疹傷寒,300萬人死亡。1923年,1300萬俄羅斯人感染了瘧疾,這一數字比戰前急劇增加。從1918年初開始,一種被稱為「西班牙流感」的重大流感疫情在世界各地蔓延,大量士兵的流動加速了這種流行病的蔓延,這些士兵經常擠在衛生條件差的營地和運輸船上。西班牙流感導致至少1,700萬至2,500萬人死亡,其中包括估計264萬歐洲人和多達675,000名美國人。1915年至1926年間,昏睡性腦炎在全世界蔓延,影響了近500萬人。[56][57][58]

德國軍隊在第二次伊普爾戰役期間率先成功部署了化學武器,此前德國科學家在威廉皇帝研究所弗里茨·哈伯的指導下開發了一種將氯武器化的方法。德國最高統帥部批准使用化學武器,以迫使盟軍士兵離開他們的陣地,補充而不是取代更具致命性的常規武器。隨着時間的推移,整個戰爭期間所有主要交戰方都部署了化學武器,造成約130萬人傷亡,但死亡人數相對較少:總共約90,000人。戰爭期間估計有186,000名英國化學武器人員傷亡(其中80%是由於接觸德國人於1917年7月引入戰場的「芥子氣」),三分之一的美國人傷亡是由它們造成的。據報道,俄羅斯陸軍在第一次世界大戰中遭受了大約50萬人的化學武器傷亡。在戰爭中使用化學武器直接違反了1899年《關於窒息性氣體的海牙宣言》和1907年《海牙陸地戰爭公約》,後者禁止使用化學武器。[59][60][61][62]

在鄂圖曼帝國的最後幾年,對鄂圖曼帝國亞美尼亞人口的種族清洗,包括大規模驅逐和處決,被視為種族滅絕。鄂圖曼帝國在戰爭開始時有組織和有系統的屠殺亞美尼亞人,並通過將亞美尼亞人的抵抗行為描繪成叛亂來操縱亞美尼亞人的抵抗行為,以證明進一步的滅絕是合理的。1915年初,一些亞美尼亞人自願加入俄羅斯軍隊,鄂圖曼政府以此為藉口頒布了《Tehcir Law》(驅逐法),該法授權在1915年間將亞美尼亞人從帝國東部省份驅逐到敍利亞。1918年。亞美尼亞人被故意行進致死,其中一些人遭到鄂圖曼土匪的襲擊。雖然具體死亡人數未知,但國際種族滅絕學者協會估計死亡人數為150萬人。土耳其政府一直否認種族滅絕,認為死者是第一次世界大戰期間種族間戰鬥、饑荒或疾病的受害者;這些說法被大多數歷史學家拒絕。[63][64]

其他民族在此期間也受到鄂圖曼帝國的類似攻擊,包括亞述人和希臘人,一些學者認為這些事件是同一滅絕政策的一部分。1915年至1922年間,至少有25萬亞述基督徒(約佔人口的一半)以及35萬至75萬安納托利亞和本都希臘人被殺害。[65]

戰爭期間,約有八百萬士兵投降並被關押在戰俘營中。所有國家都承諾遵守公平對待戰俘的海牙公約,戰俘的存活率普遍遠高於前線戰鬥人員。

俄羅斯損失的25-31%(占被俘、受傷或死亡人數的比例)是戰俘,奧匈帝國為32%,意大利為26%,法國為12%,德國為9%;英國7%。 盟軍戰俘總數約為140萬(不包括俄羅斯,該國損失了250萬至350萬士兵)。大約330萬同盟國士兵被俘;他們中的大多數向俄羅斯投降。

軍人經歷

戰爭中的英國士兵最初是志願兵,但越來越多地被徵召入伍。倖存的退伍軍人回到家鄉後,發現他們只能在自己之間討論他們的經歷。他們聚集在一起,組成了「退伍軍人協會」或「軍團」。美國國會圖書館退伍軍人歷史項目收集了少量美國退伍軍人的個人資料。[66]

徵兵制在大多數歐洲國家都很普遍。然而,它在英語國家引起了爭議。它在少數族裔群體中尤其不受歡迎,尤其是愛爾蘭和澳洲的愛爾蘭天主教徒,以及加拿大的法國天主教徒。[67][68][69][70]

在美國,徵兵制於1917年開始,普遍受到歡迎,但在偏遠的農村地區也有少數反對派。在戰爭的前六周,最初的100萬目標中只有73,000名志願者入伍後,政府決定主要依靠徵兵而非自願入伍來籌集軍事人力。[71][72]

來自各大國的軍事和民間觀察員密切關注着戰爭的進程。許多人能夠從類似於敵對陸軍和海軍部隊的角度來報道事件。

經濟影響

戰爭對宏觀和微觀經濟產生了影響。許多男人的離開使家庭發生了變化。家庭主要工資收入來源的死亡或缺席,女性被迫以前所未有的數量進入勞動力市場。與此同時,工業需要補充因戰爭而流失的勞動力。這有助於為婦女爭取選舉權。[73]

在所有國家中,政府佔GDP的比重均有所上升,德國和法國都超過了50%,英國也接近這一水平。為了支付在美國的採購費用,英國兌現了對美國鐵路的大量投資,然後開始從華爾街大量借貸。1916年底,韋爾遜總統一度瀕臨切斷貸款,但允許美國政府大幅增加對盟國的貸款。1919年後,美國要求償還這些貸款。 償還款項部分由德國賠款提供,而德國賠款又由美國向德國提供的貸款支持。這個循環系統於1931年崩潰,一些貸款從未償還。1934 年,英國仍欠美國44億美元,最後一期付款終於在2015年支付。[74]

英國向其殖民地尋求幫助,以獲取重要的戰爭物資,而傳統來源的供應已經變得困難。阿爾伯特·基特森等地質學家被要求在非洲殖民地尋找新的珍貴礦物資源。基特森在黃金海岸發現了重要的新錳礦床,可用於彈藥生產。[75]

《凡爾賽條約》第231條(即所謂的「戰爭罪」條款)規定,德國承擔「盟國及其相關政府及其國民因戰爭而遭受的一切損失和損害」的責任為德國及盟國的侵略。」這樣的措辭是為了奠定賠償的法律基礎,並且在與奧地利和匈牙利的條約中也插入了類似的條款。然而,他們都沒有將其解釋為承認戰爭罪。」1921年,賠償總額定為1,320億金馬克,但盟軍專家知道德國無法支付」這筆款項。總和被分為三類,第三類是「故意設計成空想的」,其「主要功能是誤導公眾輿論......使其相信「總金額得到維持」。因此,500億黃金馬克(125億美元)「代表了盟軍對德國支付能力的實際評估」,「因此……代表了德國必須支付的賠款總額」。[76]

這個數字可以用現金或實物(煤炭、木材、化學染料等)支付。此外,根據《凡爾賽條約》失去的一些領土也計入了賠償數額,其他行為如幫助恢復魯汶圖書館等也是如此。1929年,大蕭條到來,導致全世界政治混亂。1932年,國際社會暫停支付賠款,此時德國僅支付了相當於205.98億金馬克的賠款。隨着阿道夫·希特拉的崛起,所有在1920年代和1930年代初發行和發放的債券和貸款都被取消。大衛·安德爾曼指出,「拒絕付款並不會使協議無效。債券、協議仍然存在。」因此,第二次世界大戰結束後,在1953年的倫敦會議上,德國同意恢復償還借款。2010年10月3日,德國支付了這些債券的最後一筆付款。[77]

澳洲總理比利·休斯寫信給英國首相大衛·勞合·佐治,「您向我們保證,您無法獲得更好的條件。我對此感到非常遺憾,並且希望即使現在也能找到某種方式來達成協議 要求與大英帝國及其盟國所做出的巨大犧牲相稱的賠償。」澳洲獲得了5,571,720英鎊的戰爭賠款,但戰爭給澳洲造成的直接成本為376,993,052英鎊,到1930年代中期,遣返養老金、戰爭酬金、利息和償債基金費用為831,280,947英鎊。在大約416,000名服役的澳洲人中,大約有60,000人被殺,另有152,000人受傷。

戰爭促使腕錶從女性珠寶演變為實用的日常用品,取代了需要空手操作的懷錶。風衣手錶是為軍隊使用而設計的,因為懷錶在戰鬥中效果不佳。軍事資助無線電的進步促進了戰後媒體的普及。[78]

支持和反對戰爭

在巴爾幹地區,領導人安特·特朗比奇等南斯拉夫民族主義者強烈支持這場戰爭,希望南斯拉夫擺脫奧匈帝國和其他外國列強的統治,並建立一個獨立的南斯拉夫。由特朗比奇領導的南斯拉夫委員會於1915年4月30日在巴黎成立,之後將其辦事處遷至倫敦。1918年4月,羅馬被壓迫民族代表大會召開,包括捷克斯洛伐克、意大利、波蘭、外西凡尼亞和南斯拉夫的代表,他們敦促同盟國支持居住在奧匈帝國境內的人民的民族自決。

在中東,由於戰爭期間土耳其民族主義的興起,阿拉伯民族主義在鄂圖曼帝國領土上高漲,阿拉伯民族主義領導人主張建立一個泛阿拉伯國家。1916年,阿拉伯起義在鄂圖曼帝國控制的中東地區爆發,以爭取獨立。在東非,埃塞俄比亞埃塞俄比亞的伊亞蘇五世支持在索馬里蘭戰役中與英國交戰的苦行僧國家。

德國駐亞的斯亞貝巴特使馮·西堡表示,「現在是埃塞俄比亞重新奪回紅海沿岸、驅趕意大利人回家、恢復帝國古代規模的時候了。」由於盟軍對埃塞俄比亞貴族的壓力,埃塞俄比亞帝國在塞加勒戰役中被推翻之前,埃塞俄比亞帝國正處於加入同盟國一方的第一次世界大戰的邊緣。約書亞被指控皈依伊斯蘭教。根據埃塞俄比亞歷史學家巴魯·祖德的說法,用於證明約書亞皈依的證據是盟軍提供的一張經過修改的戴着頭巾的照片。一些歷史學家聲稱英國間諜偽造了這張照片。[79]

1914年8月戰爭爆發時,許多社會黨最初支持戰爭。但歐洲社會主義者在民族界限上分裂,馬克思主義者和工團主義者等激進社會主義者所持有的階級衝突概念被他們對戰爭的愛國支持所壓倒。戰爭開始後,奧地利、英國、法國、德國和俄羅斯的社會主義者紛紛追隨民族主義浪潮的興起,支持本國干預戰爭。

戰爭的爆發激起了意大利民族主義,最初得到了各個政治派別的大力支持。加百列·鄧南遮是這場戰爭中最著名和最受歡迎的意大利民族主義支持者之一,他宣揚意大利民族統一主義,並幫助說服意大利公眾支持干預戰爭。保羅·博塞利領導下的意大利自由黨提倡站在同盟國一邊干預戰爭,並利用但丁·阿利吉耶里協會來宣傳意大利民族主義。意大利社會主義者在支持還是反對戰爭問題上存在分歧。有些人是戰爭的激進支持者,包括貝尼托·墨索里尼和列奧尼達·比索拉蒂。然而,在反軍國主義抗議者被殺後,意大利社會黨決定反對戰爭,導致了一場名為「紅色周」的總罷工。意大利社會黨清除了包括墨索里尼在內的支持戰爭的民族主義成員。墨索里尼是一位工團主義者,他以對奧匈帝國意大利人居住地區的民族統一主義主張為由支持戰爭,他組建了支持干涉的意大利人民黨和國際行動革命法西斯組織1914年10月,後來發展成為1919年的意大利戰鬥法,法西斯主義的起源。墨索里尼的民族主義使他能夠從安薩爾多(一家軍火公司)和其他公司籌集資金,創建《意大利人民》,以說服社會主義者和革命者支持戰爭。[80]

雙方都為士兵、他們的家屬和受傷者的福利大規模的籌款。釘子人就是德國的一個例子。大英帝國各地有許多愛國基金,包括皇家愛國基金公司、加拿大愛國基金、昆士蘭愛國基金,到1919年,新西蘭有983個基金。在下一次世界大戰開始時,新西蘭改革了基金,因為這些基金被批評為重疊、浪費和濫用,在2002年有11個基金仍在運作。[81][82][83]

許多國家監禁那些公開反對衝突的人。其中包括美國的尤金·德布斯和英國的伯特蘭·羅素。 在美國,1917年《間諜法》和1918年《煽動叛亂法》將反對徵兵或發表任何被視為「不忠」的言論定為聯邦犯罪。所有批評政府的出版物都被郵政審查機構下架,許多出版物因被認為不愛國的事實陳述而被判處長期監禁。[84]

許多民族主義者反對干預,特別是在民族主義者敵視的國家內。儘管絕大多數愛爾蘭人同意參加1914年和1915年的戰爭,但少數先進的愛爾蘭民族主義者堅決反對參加。戰爭是在1912年愛爾蘭重新出現的地方自治危機中開始的,到1914年7月,愛爾蘭爆發內戰的可能性很大。愛爾蘭民族主義者和馬克思主義者試圖追求愛爾蘭獨立,最終導致1916年復活節起義,德國向愛爾蘭運送了20,000支步槍,以煽動英國的騷亂。英國政府將愛爾蘭置於戒嚴狀態以應對復活節起義,儘管一旦革命的直接威脅消散,當局確實試圖對民族主義情緒做出讓步。然而,愛爾蘭反對捲入戰爭的呼聲日益高漲,導致了1918年的徵兵危機。[85][86]

其他反對者來自良心拒服兵役者——一些是社會主義者,一些是宗教人士——他們拒絕戰鬥。在英國,有16,000人要求獲得依良心拒服兵役者身份。其中一些人,最著名的是著名的和平活動家史提芬·霍布豪斯,拒絕服兵役和替代役。許多人遭受了多年的監禁,包括單獨監禁和麵包和水飲食。即使在戰後,英國的許多招聘廣告都標有「良心拒服兵役者無需申請」。[87][88]

1917年5月1日至4日,彼得格勒約10萬工人和士兵,以及緊隨其後的俄羅斯其他城市的工人和士兵,在布爾什維克的領導下,高舉「打倒戰爭!」的橫幅示威。表示「一切權力歸蘇維埃!」大規模示威導致俄羅斯臨時政府陷入危機。1917年5月,布爾什維克革命者在米蘭組織並參與騷亂,呼籲結束戰爭,並設法關閉工廠並停止公共交通。意大利軍隊被迫攜帶坦克和機槍進入米蘭,與布爾什維克和無政府主義者激烈戰鬥,直到5月23日意大利軍隊控制了該市。近50人(包括三名意大利士兵)被殺,800多人被捕。[89][90]

技術

第一次世界大戰是20世紀技術與19世紀戰術的衝突,不可避免地造成巨大傷亡。然而,到1917年底,主要軍隊(有數百萬士兵)已經實現了現代化,並開始使用電話、無線通信、裝甲車、坦克和飛機。

火炮也經歷了一場革命。1914年,大炮被部署在前線,直接向目標開火。到1917年,使用槍支(以及迫擊炮甚至機槍)間接射擊已司空見慣,使用新技術定位和測距,特別是飛機和經常被忽視的野戰電話。[91]

固定翼飛機最初用於偵察和對地攻擊。為了擊落敵機,開發了高射炮和戰鬥機。戰略轟炸機主要由德國和英國製造,但前者也使用齊柏林飛艇。衝突接近尾聲時,航空母艦首次被使用,1918年,英國皇家海軍憤怒號發射索普威思駱駝號突襲,摧毀岑訥的齊柏林飛艇機庫。[92]

外交

國家之間的非軍事外交和宣傳互動旨在贏得對這一事業的支持或削弱對敵人的支持。戰時外交在很大程度上集中於五個問題:宣傳活動; 定義和重新定義戰爭目標,隨着戰爭持續,這些目標變得更加嚴厲;通過提供敵方領土的碎片來吸引中立國(意大利、鄂圖曼帝國、保加利亞、羅馬尼亞)加入聯盟;同盟國鼓勵內部的少數民族運動,特別是在捷克人、波蘭人和阿拉伯人中。此外,還有來自中立者或一方或另一方的多項和平建議; 他們都沒有取得很大進展。[93][94]

遺產

數千個村莊和城鎮建立了紀念碑。在靠近戰場的地方,那些埋在臨時墓地里的人逐漸被轉移到由英聯邦戰爭墳墓委員會、美國戰爭紀念碑委員會、德國戰爭墳墓委員會和法國紀念等組織管理的正式墓地。許多墓地還為失蹤者或身份不明的死者設立了中央紀念碑,例如梅寧門失蹤者紀念碑和蒂普瓦爾索姆河失蹤者紀念碑。

1915年,加拿大軍醫約翰·麥克雷寫下了《在法蘭德斯斯戰場》這首詩,向戰爭中的死難者致敬。它於1915年12月8日發表在《Punch》上,至今仍被人們背誦,尤其是在陣亡將士紀念日和陣亡將士紀念日。[95][96]

第一次世界大戰國家博物館和紀念碑位於密蘇里州堪薩斯城,是一座獻給所有在第一次世界大戰中服役的美國人的紀念碑。自由紀念碑於1921年11月1日落成,當時盟軍最高指揮官向超過100,000名群眾發表講話。[97]

英國政府在2014年至2018年期間預算了大量資源用於紀念戰爭。牽頭機構是帝國戰爭博物館。2014年8月3日,法國總統法蘭索瓦·奧朗德和德國總統約阿希姆·高克共同紀念德國對法宣戰一百周年,在維耶爾阿爾為在二戰中陣亡的法國和德國士兵奠下第一座紀念碑。在停戰一百周年紀念活動期間,法國總統伊曼努爾·馬克龍和德國總理安吉拉·默克爾參觀了貢皮厄內停戰協定簽署地,並為和解牌匾揭幕。[98][99][100]

……「奇怪,朋友,」我說,「沒有理由哀悼。」

「沒有,」另一個說,「保存未完成的歲月」......

— 威爾弗雷德·歐文,《奇怪的會議》,1918年

理解現代戰爭的意義和後果的第一次嘗試性努力始於戰爭的最初階段。這一進程在敵對行動結束期間和結束後持續。第一次世界大戰的教學面臨着特殊的挑戰。與第二次世界大戰相比,第一次世界大戰通常被認為是「一場因錯誤原因而爆發的錯誤戰爭」;它缺乏重述第二次世界大戰所特有的善與惡的元敍事。由於缺乏可識別的英雄和惡棍,它經常按主題教學,援引戰爭的浪費、將軍的愚蠢和士兵的無辜等比喻。這些過度簡單化大多掩蓋了衝突的複雜性。佐治·凱南將這場戰爭稱為「20世紀的重大災難」。[101][102]

歷史學家希瑟·瓊斯為,21世紀的文化轉變為史學注入了新的活力。學者們提出了關於軍事佔領、政治激進化、種族、醫學、性別和心理健康的全新問題。歷史學家長期以來就這場戰爭爭論的主要話題包括:戰爭為何開始; 為什麼盟軍獲勝;將軍是否要對高傷亡率負責;士兵們如何忍受塹壕戰的惡劣條件;以及平民後方在多大程度上接受並支持戰爭努力。[103][104]

直到2007年,在凡爾登和索姆河等戰場遺址,警告遊客不要走某些道路的標誌仍然存在,因為未爆炸的彈藥仍然構成危險。在法國和比利時,發現未爆炸彈藥的當地人會得到武器處理小組的協助。在一些地方,植物生長仍未恢復正常。[105]

註釋

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 1915年起

- 保加利亞於1915年10月14日加入同盟國

- 美國於1917年12月7日對奧匈帝國宣戰

- 美國於1917年4月6日對德國宣戰

- 鄂圖曼帝國於1914年8月2日同德國達成秘密同盟協定,並於1914年10月29日作為同盟國一方參戰

- 其中569,000人為居住在法屬殖民地的法裔或當地兵源

引用

总结

视角

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 57. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 60–61. ISBN 978-986-344-118-2.

- Djordjević, Dimitrije; Spence, Richard B. Scholar, patriot, mentor: historical essays in honor of Dimitrije Djordjević. East European Monographs. 1992: 313 [2022-05-19]. ISBN 978-0-88033-217-0. (原始內容存檔於2022-05-31).

Following the assassination of Franz Ferdinand in June 1914, Croats and Muslims in Sarajevo joined forces in an anti-Serb pogrom.

- Reports Service: Southeast Europe series. American Universities Field Staff. 1964: 44 [2013-12-07]. (原始內容存檔於2021-01-23).

... the assassination was followed by officially encouraged anti-Serb riots in Sarajevo ...

- Kröll, Herbert. Austrian-Greek encounters over the centuries: history, diplomacy, politics, arts, economics. Studienverlag. 2008: 55 [2013-09-01]. ISBN 978-3-7065-4526-6. (原始內容存檔於2021-06-14).

... arrested and interned some 5.500 prominent Serbs and sentenced to death some 460 persons, a new Schutzkorps, an auxiliary militia, widened the anti-Serb repression.

- Schindler, John R. Unholy Terror: Bosnia, Al-Qa'ida, and the Rise of Global Jihad. Zenith Imprint. 2007: 29 [2022-05-19]. ISBN 978-1-61673-964-5. (原始內容存檔於2021-04-13).

- 夢遊者:1914年歐洲如何邁向戰爭之路(The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914). Penguin. 2012年9月27日. ISBN 9780061146664.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 70–71. ISBN 978-986-344-118-2.

- Dell, Pamela. A World War I Timeline (Smithsonian War Timelines Series). Capstone. 2013: 10–12. ISBN 978-1-4765-4159-4.

- Daily Mirror Headlines: The Declaration of War, Published 4 August 1914. BBC. [2010-02-09]. (原始內容存檔於2010-05-24).

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 114–115. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 124–127. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 130–134. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 135–136. ISBN 978-986-344-118-2.

- 馬薩里克著、郎醒石譯. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 158. ISBN 978-7-215-11475-3.

- Lichfield, John. Verdun: myths and memories of the 'lost villages' of France. The Independent. 2006-02-21 [2013-07-23]. (原始內容存檔於2017-10-22).

- Marshall 1964,第353-7頁

- Ekins 2010,第24頁

- Griess 1986,第155-156頁

- Kennedy 1989,第266-302頁其中102個法國師、60個英帝國師、42個美國師(其相當於其他師規模的兩倍)和12個比利時師。

- Herwig 1997,第426-428頁

- Griess 1986,第163頁

- Herwig 1997,第446頁

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 137. ISBN 978-986-344-118-2.

- Liddell, Hart. 第一次世界大戰戰史. 麥田出版. 2014: 139–141. ISBN 978-986-344-118-2.

- 馬薩里克著、郎醒石譯. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 159~160. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 馬薩里克著、郎醒石譯. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 182. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 馬薩里克著、郎醒石譯. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 182、283~4. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 馬薩里克著、郎醒石譯. 馬塞克建國史. 河南人民出版社. 2018年6月: 236. ISBN 978-7-215-11475-3.

- 德軍(計算警察在內)只有693人。 Strachan, 2004. pg. 13

- Holmes 2001, p. 359.

- Contey, F. (2002). Zeppelin Mission to East Africa. Aviation History, 13(1), 46. http://search.ebscohost.com (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- [Miller, p. 297; unknown to Lettow and Tafel, they were only one day’s march apart]

- 徐國琦:《中國與大戰:尋求新的國家認同》,上海三聯書店

- The Chinese Labour Corps in Russia During World War 1 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)(第一次世界大戰在俄國的中國勞工),The Great War

- 中東在戰後為英法所分別佔領,但在不久後便讓各國獨立。

- http://54.china1840-1949.net.cn/wsjj.html (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 五四運動紀念館,也可參閱各相關書籍

參考文獻

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918 : Leaflets and Sketches. 1(1914). 由Hanna, Stan翻譯. Legacy Books Press. 2023. ISBN 978-1927537787.

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918: Leaflets and Sketches. 2(1915). 由Hanna, Stan翻譯. Legacy Books Press. 2024. ISBN 978-1927537855.

- (英文)Austria-Hungary's Last War, 1914-1918: From the Capture of Brest-Litowsk to the End of the Year. 3(1915). 由Hanna, Stan翻譯. Legacy Books Press. 2024. ISBN 978-1927537909.

- (英文)Barrett, Michael B. Prelude to Blitzkrieg: The 1916 Austro-German Campaign in Romania. Indiana University Press. 2013. ISBN 978-0253008701.

- (英文)Buttar, Prit. Collision of Empires: The War on the Eastern Front in 1914. Bloomsbury Publishing. 2014. ISBN 978-1782009726.

- (英文)Buttar, Prit. Germany Ascendant: The Eastern Front 1915. Bloomsbury USA. 2015. ISBN 978-1472807953.

- (英文)Buttar, Prit. Russia's Last Gasp: The Eastern Front 1916–17. Bloomsbury USA. 2016. ISBN 978-1472812766.

- (英文)Clayton, Anthony. Paths of Glory: The French Army, 1914-18. Orion. 2015. ISBN 978-1474603331.

- (英文)Doughty, Robert A. Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great War. Harvard University Press. 2008. ISBN 978-0674034310.

- (英文)Greenhalgh, Elizabeth. Victory Through Coalition: Britain and France During the First World War. Cambridge University Press. 2005. ISBN 978-1139448475.

- (英文)Greenhalgh, Elizabeth. The French Army and the First World War. Cambridge University Press. 2014. ISBN 978-1107012356.

- (英文)Gooch, John. The Italian Army and the First World War. Cambridge University Press. 2014. ISBN 978-0521193078.

- (英文)Haythornthwaite, Philip. Gallipoli 1915: Frontal Assault on Turkey. Bloomsbury Publishing. 1991. ISBN 978-1855321113.

- (英文)Herwig, Holger H. The Marne, 1914: The Opening of World War I and the Battle That Changed the World. Random House Publishing. 2009. ISBN 978-0812978292.

- (英文)Horne, John (編). A Companion to World War I. Wiley. 2012. ISBN 978-1119968702.

- (英文)Hughes, Matthew; Philpott, William. The Palgrave Concise Historical Atlas of the First World War. Palgrave Macmillan. 2005. ISBN 978-1403904348.

- (英文)Humphries, Mark; Maker, John (編). Germany’s Western Front: 1914, Translations from the German Official History of the Great War, Part 1. Wilfrid Laurier University Press. 2013. ISBN 978-1554583959.

- (英文)Lloyd, Nick. Hundred Days: The End of the Great War. Penguin Books Limited. 2013. ISBN 978-0141968872.

- (英文)Martin, William. Verdun 1916: ‘They Shall Not Pass’. Bloomsbury USA. 2001. ISBN 978-1855329935.

- (英文)Neiberg, Michael S. The Second Battle of the Marne. Indiana University Press. 2008. ISBN 978-0253003546.

- (英文)Philpott, William. Bloody Victory: The Sacrifice on the Somme. Abacus. 2010. ISBN 978-0349120041.

- (英文)Porch, Douglas. The March to the Marne: The French Army 1871-1914. Cambridge University Press. 2003. ISBN 978-0521545921.

- (英文)Prost, Antoine. War Losses. International Encyclopedia of the First World War. 2014.

- (英文)Showalter, Dennis E. Tannenberg: Clash of Empires, 1914. Brassey's, Incorporated. 2004. ISBN 978-1597974943.

- (英文)Stone, David R. The Russian Army in the Great War: The Eastern Front, 1914-1917. University Press of Kansas. 2015. ISBN 978-0700620951.

- (英文)Strohn, Matthias (編). The Battle of the Somme. Bloomsbury Publishing. 2016. ISBN 978-1472815576.

- (英文)Tucker, Spencer (編). The Encyclopedia of World War I. ABC-CLIO. 2005. ISBN 978-1851094202.

- (英文)Wynne, Graeme C. Landrecies to Cambrai: Case Studies of German Offensive and Defensive Operations on the Western Front 1914-17. Helion Limited. 2011. ISBN 978-1906033767.

- (英文)Zabecki, David T. The German 1918 Offensives: A Case Study in the Operational Level of War. Routledge. 2006. ISBN 978-0415356008.

- (中文)史葛‧安達臣. 阿拉伯的勞倫斯:戰爭、謊言、帝國愚行與現代中東的形成. 新雨. 2016. ISBN 978-9862272091.

- (中文)米克‧卡佛 (編). 二十世紀名將評傳. 麥田出版. 1996. ISBN 978-9577084224.

- (中文)基斯杜化·格洛克. 梦游者:1914年,欧洲如何走向“一战”. 中信出版社. 2014. ISBN 978-7508646992.

- (中文)基斯杜化·格洛克. 钢铁帝国:普鲁士的兴衰. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508679778.

- (中文)安格斯·康斯塔姆. 日德兰1916:胜败攸关12小时. 上海社會科學院出版社. 2019. ISBN 978-7552027471.

- (中文)佐治·杜比 (編). 法国史. 商務印書館. 2010. ISBN 978-7100069045.

- (中文)悉德尼·布拉德肖·費伊. 第一次世界大战的起源:大国博弈之殇. 文化發展出版社. 2020. ISBN 978-7514226270.

- (中文)弗里茨·費沙. 争雄世界:德意志帝国1914-1918年战争目标政策. 商務印書館. 1987. ISBN 978-7100003599.

- (中文)尼爾‧弗格森. 第一次世界大戰,1914-1918:戰爭的悲憐. 廣場出版. 2016. ISBN 978-9869190992.

- (中文)莊拿芬·芬比. 企鹅一战中国史. 上海三聯書店. 2021. ISBN 978-7542672674.

- (中文)諾曼·佛利民. 第一次世界大战中的海上对抗·战略、战术和技术:海上战争和舰队. 海洋出版社. 2017. ISBN 978-7502797676.

- (中文)諾曼·佛利民. 第一次世界大战中的海上对抗·战略、战术和技术:主力战舰和未来的教训. 海洋出版社. 2017. ISBN 978-7502797683.

- (中文)馬田·吉爾伯特. 第一次世界大战史. 長江文藝出版社. 2016. ISBN 978-7535483010.

- (中文)格哈德·P.格羅斯. 德国战争的神话与现实. 民主與建設出版社. 2020. ISBN 978-7513929912.

- (中文)西蒙·赫弗. 凝视上帝:大战中的英国. 社會科學文獻出版社. 2021. ISBN 978-7520184243.

- (中文)約翰·霍恩 (編). 第一次世界大战期间欧洲的政府、社会和动员. 北京理工大學出版社. 2007. ISBN 978-7564013004.

- (中文)彼得·霍普柯克. 新大博弈:一战中亚争霸记. 民主與建設出版社. 2020. ISBN 978-7513931328.

- (中文)彼得·哈特. 世界大战1914-1918:一战中的关键战役和重要战场. 新華出版社. 2014. ISBN 978-7516609552.

- (中文)赫韋格. 奢侈舰队:德意志帝国海军(1888-1918). 人民出版社. 2021. ISBN 978-7010224541.

- (中文)莫德里斯·埃克斯坦斯. 春之祭:第一次世界大战和现代的开端. 社會科學文獻出版社. 2018. ISBN 978-7520130356.

- (中文)占士·喬爾; 哥頓·馬特爾. 第一次世界大战的起源. 商務印書館. 2020. ISBN 978-7100190060.

- (中文)約翰‧基根. 一战史. 北京大學出版社. 2014. ISBN 978-7301245675.

- (中文)保羅·甘迺迪. 英国海上主导权的兴衰. 人民出版社. 2014. ISBN 978-7010140735.

- (中文)保羅·甘迺迪. 英德对抗的兴起,1860—1914. 商務印書館. 2022. ISBN 978-7100209120.

- (中文)伊恩·克肖. 企鹅欧洲史·地狱之行. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508683003.

- (中文)占士·S.科魯姆. 两次世界大战之间的德军. 民主與建設出版社. 2021. ISBN 978-7513933841.

- (中文)多米尼克·利芬. 走向火焰:帝国、战争与沙皇俄国的终结. 社會科學文獻出版社. 2020. ISBN 978-7520161824.

- (中文)尼克·勞萊. 帕斯尚尔:碎入泥沼的希望. 上海社會科學院出版社. 2020. ISBN 978-7552031812.

- (中文)辛·麥克米金. 一战倒计时:世界是如何走向战争的. 新華出版社. 2013. ISBN 978-7516606490.

- (中文)辛·米克米金. 終局之戰:鄂圖曼帝國的瓦解,和現代中東的形成. 左岸文化. 2019. ISBN 978-9865727994.

- (中文)瑪嘉烈·麥克米倫. 缔造和平:1919巴黎和会及其开启的战后世界. 中信出版社. 2018. ISBN 978-7508683027.

- (中文)G.J.梅爾. 一战秘史:鲜为人知的1914-1918. 新華出版社. 2011. ISBN 978-7501197361.

- (中文)赫爾弗里德·明克勒. 大战:1914-1918年的世界. 社會科學文獻出版社. 2020. ISBN 978-7520167963.

- (中文)賽門·蒙提費歐里. 沙皇時代:羅曼諾夫王朝三百年史. 馬可孛羅文化. 2018. ISBN 978-9578759305.

- (中文)休·塞巴格-蒙蒂菲奧里. 索姆河:穿越火线. 上海社會科學院出版社. 2021. ISBN 978-7552034561.

- (中文)巴里·波森. 军事学说的来源:两次世界大战之间的法国、英国和德国. 上海人民出版社. 2013. ISBN 978-7208098916.

- (中文)諾曼·里奇. 大国外交:从拿破仑战争到第一次世界大战. 中國人民大學出版社. 2015. ISBN 978-7300213194.

- (中文)尤金‧羅根. 鄂圖曼帝國的殞落:第一次世界大戰在中東. 貓頭鷹. 2016. ISBN 978-9862623060.

- (中文)И.И.羅斯圖諾夫 (編). 第一次世界大战史. 上海市: 上海譯文出版社. 1982. OCLC 885441801.

- (中文)大衛·史蒂文森. 第一次世界大战的爆发:回首1914. 北京大學出版社. 2018. ISBN 978-7301291450.

- (中文)菲臘·史蒂文斯. 第一次世界大战史. 時代文藝出版社. 2014. ISBN 978-7538746389.

- (中文)休·斯特拉坎 (編). 牛津第一次世界大战史. 北京日報出版社. 2021. ISBN 978-7547738856.

- (中文)A. J. P. 泰勒. 争夺欧洲霸权的斗争:1848-1918. 商務印書館. 2021. ISBN 978-7100192477.

- (中文)亞當·圖茲. 滔天洪水:第一次世界大战与全球秩序的重建. 中國華僑出版社. 2021. ISBN 978-7511382788.

- (中文)約翰·托蘭. 1918 第一次世界大战的最后一年. 浙江文藝出版社. 2021. ISBN 978-7533964016.

- (中文)H.P.威爾默特. 第一次世界大战全记录. 新世紀出版社. 2014. ISBN 978-7540585174.

- (中文)亞歷山大·屈臣. 铁壁之围:一战中的德国和奥匈帝国. 九州出版社. 2020. ISBN 978-7510895845.

- (中文)傑伊·溫特 (編). 剑桥第一次世界大战史(第1卷). 浙江大學出版社. 2023. ISBN 978-7308202138.

- (中文)傑伊·溫特 (編). 剑桥第一次世界大战史(第2卷). 浙江大學出版社. 2023. ISBN 978-7308215596.

- (中文)傑伊·溫特 (編). 剑桥第一次世界大战史(第3卷). 浙江大學出版社. 2023. ISBN 978-7308233781.

- (中文)陳進. 威廉皇帝的海狼:第一次世界大战德国潜艇战. 機械工業出版社. 2018. ISBN 978-7111589471.

- (中文)梅然. 德意志帝国的大战略. 北京大學出版社. 2016. ISBN 978-7301269404.

- (中文)徐棄郁. 脆弱的崛起:大战略与德意志帝国的命运. 新華出版社. 2011. ISBN 978-7501196425.

- (中文)吳春秋. 俄国军事史略:1547-1917. 知識出版社. 1983. ISBN 978-7802377547.

- (中文)吳征宇 (編). 《克劳备忘录》与英德对抗. 廣西師範大學出版社. 2014. ISBN 978-7549552344.

- (中文)胡燁. 血沃索姆河. 中國長安出版社. 2015. ISBN 978-7510708510.

- (中文)章騫. 无畏之海:第一次世界大战海战全史. 山東畫報出版社. 2013. ISBN 978-7547405413.

外部連結

- 「歐洲墜入戰爭」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 歐洲戰爭結束時劃分圖 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 第一次世界大戰全程戰線變化 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

- 第一次世界大戰全程戰線變化 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)

參見

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads