热门问题

时间线

聊天

视角

月球歷險記

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

《月球歷險記》(法語:Le Voyage dans la Lune,[lə vwajaʒ dɑ̃ la lyn],直譯為「去往月球的旅程」,英語:A Trip to the Moon)[a]是1902年上映的法國科幻冒險特技電影,由喬治·梅里愛編劇、執導並製作。該片靈感源自法國科幻作家儒勒·凡爾納的小說《從地球到月球》(1865年)及其續集《環繞月球》(1870年),講述了一群天文學家乘坐加農炮發射的太空艙前往月球、探索月球表面、從地下月球人(Selenites,月球居民)族群中逃脫,並帶着一名被俘月球人返回地球的故事。梅里愛帶領一眾法國戲劇演員出演,他本人飾演主角巴本福伊教授(Professor Barbenfouillis)。本片的特點在於採用了讓梅里愛聲名遠揚的戲劇化影像風格。

電影研究者們指出該片大量運用了荒誕哲學與反帝國主義諷刺手法,對後世電影創作者產生廣泛影響,並強調了傳統法國戲劇中夢幻劇元素的藝術價值。影片上映時風靡全球,尤其在美國催生了大量盜版複製品。梅里愛退出影壇後作品一度被遺忘,直至1930年前後電影史界重新評價其貢獻時才重獲關注。此外,影片的手工上色彩色拷貝曾一度被認為失傳,但在1993年再度被發現,並於2011年完成全面修復。

這部影片以當時電影界超常的片長、高昂的製作成本、革新性的特效技術以及敍事手法的重要性,對其他電影創作者產生了深遠影響,有力推動了敍事電影的整體發展。該作品作為梅里愛的代表性創作,其中描繪着人臉的月球表面被宇宙飛船擊中眼睛的瞬間,已成為電影史上最具象徵意義且被頻繁引用的鏡頭之一。本片被公認為科幻電影類型的開山之作,並躋身電影史上最具影響力的作品之列。

Remove ads

劇情

在天文俱樂部的一次會議上,俱樂部主席巴本福伊教授[b][c]提議開展一次月球探險活動。在回應了部分質疑意見後,另外有五位勇敢的天文學家——諾斯特拉達姆士(Nostradamus)[d]、阿爾科弗里斯巴斯(Alcofrisbas)[e]、奧米伽(Omega)、米克羅梅加斯(Micromegas)[f]和帕拉法拉加拉斯(Parafaragaramus)[g]——同意了這一計劃。人們製造了一枚子彈形狀的太空艙,還造了一門巨型加農炮以將其發射至太空。天文學家們登上太空艙,在「水兵」的協助下,太空艙被加農炮發射升空;這些「水兵」大多由身着水手制服的年輕女性扮演。另一邊,月中人則在注視着不斷靠近的太空艙,直到那個標誌性的鏡頭出現——太空艙擊中了他的眼睛[h]。

安全登陸月球後,天文學家們走出太空艙(無需宇航服或呼吸器),看着遠處的地球升起。旅途勞累的他們鋪開毯子,睡了過去。睡夢中,一顆彗星掠過,北斗七星出現,每顆星星上都露出一張張人臉,老土星探出他那顆環狀行星的窗戶,月亮女神菲比坐在新月形的鞦韆上出現。菲比降下大雪,驚醒了天文學家們,他們躲進一個山洞裏,在那裏發現了巨大的蘑菇。一位天文學家打開了雨傘;雨傘很快就生根發芽,變成了一朵巨大的蘑菇。

這時,一個月球人(一種居住在月球上的類昆蟲外星生物,以希臘月亮女神塞勒涅命名)出現了,但一名天文學家輕鬆將其殺死,因為這種生物一旦受到強力撞擊就會爆炸。但隨着更多的月球生物出現,天文學家們被包圍,想要消滅它們變得越來越困難。月球人抓住了天文學家,把他們帶到自己的國王宮殿。一名天文學家將月球人國王從王座上舉起,扔到地上,國王隨即爆炸。

天文學家一邊繼續擊退追擊的月球人,一邊跑回太空艙,其中五人進入了艙內。第六位天文學家,也就是巴本福伊教授本人,用繩索將太空艙從月球的懸崖邊推下,使其墜入太空。最後一刻,一個月球人試圖抓住太空艙。天文學家、太空艙與這個月球人一同穿越太空,降落在地球的一片海洋中,隨後被一艘船營救並拖上岸。影片的最後一段情節(部分膠片版本中缺失)展現了為慶祝探險者歸來而舉行的遊行,其中包括展示被俘的月球人,以及揭幕一座刻有箴言「Labor omnia vincit」的紀念雕像[i]。

Remove ads

演員

《月球歷險記》拍攝之時,電影演員均匿名出演,影片也未標註演職人員表;在電影開頭和結尾添加演職人員表的做法,是後來才出現的創新形式[20]。以下演員信息可根據現有資料整理得出:

- 喬治·梅里愛在片中飾演巴本福伊教授以及月中人[4][21]。梅里愛本人是法國電影先驅以及魔術師,如今被公認為最早意識到敍事電影潛力的人之一[22],他此前通過電影《灰姑娘》(1899年)與《聖女貞德》(1900年)已取得了不小的成功[23]。他深度參與自己所有電影的製作,身兼導演、製片人、編劇、美術設計、技術人員、宣傳人員、剪輯師,且常親自出演,這使他成為最早的電影作者之一[24]。晚年談及自己的創作時,梅里愛表示:「在將自己的想法付諸實踐的過程中,最大的困難有時迫使我在自己的電影中扮演主角……我不知不覺成了明星,因為當時還沒有『明星』這個詞。」[25]據悉,在自己製作的520部電影中,梅里愛至少在300部里出演過角色[26]。

- 布魯特·貝農飾演菲比(新月之上的女子)。梅里愛在19世紀90年代發掘了貝農,當時她正在「地獄」(L'Enfer)歌舞廳擔任歌手。她還出演了梅里愛1899年的電影《灰姑娘》。[27]

- 弗朗索瓦·拉勒芒(François Lallement)飾演海軍陸戰隊軍官。拉勒芒原本是明星電影公司的一名攝影師。[27]

- 亨利·德拉努瓦(Henri Delannoy)飾演火箭船長。[4]

- 朱爾-歐仁·勒格里斯(Jules-Eugène Legris)飾演遊行領隊。勒格里斯是一名魔術師,曾在梅里愛的舞台幻象劇院——巴黎羅貝爾-烏丹劇院表演。[28]

- 維克托·安德烈(Victor André)、德爾皮埃爾(Delpierre)、法爾若(Farjaux)、克爾姆(Kelm)和布呂內(Brunnet)飾演天文學家。安德烈曾在克呂尼劇院工作,其餘幾人則是法國雜耍劇場的歌手。[29]

- 沙特萊劇院芭蕾舞團成員飾演星星[29]以及火炮的侍衛[14]。

- 女神遊樂廳的雜技演員飾演月球人(Selenites)。[29]

Remove ads

製作

1930年被問及《月球歷險記》的靈感來源時,梅里愛提到了儒勒·凡爾納的小說《從地球到月球》(1865年)和《環繞月球》(1870年)。電影史學家們——20世紀中期的法國作家喬治·薩杜爾是其中最早提出這一觀點的人——常認為赫伯特·喬治·威爾斯的《月球上最早的人類》(1901年)也是可能的靈感來源之一,這部小說的法文譯本在梅里愛拍攝該片的幾個月前就已出版。薩杜爾認為,影片的前半部分(直至發射炮彈為止)源自凡爾納的作品,而後半部分,即旅行者們在月球表面及內部的冒險,則源自威爾斯的作品。[30]

除了這些文學來源外,多位電影學者認為梅里愛還深受其他作品影響,尤其是雅克·奧芬巴赫的奇幻歌劇《月球歷險記》(一部未經授權的凡爾納小說戲仿作品),以及1901年在紐約州布法羅市舉辦的泛美博覽會上的《月球歷險記》主題遊樂項目[31][32]。法國電影史學家蒂埃里·勒費布爾(Thierry Lefebvre)推測,梅里愛對這兩部作品均有借鑑,但方式不同:他似乎直接從1901年的遊樂項目中借鑑了影片的結構——「一次月球旅行、一場月球登陸、與畸形外星人的相遇、一段地下跋涉、與『月球人』的會面,以及一場狼狽的重返地球現實之旅」;同時,他還從奧芬巴赫的奇幻歌劇中融入了諸多情節元素(包括六位擁有偽科學名字的天文學家、能變形成凳子的望遠鏡、架於地面之上的登月火炮、月球看似向觀眾靠近的場景、月球暴風雪、地出場景,以及手持雨傘的旅行者),更不用說影片的戲仿基調了[33]。

Remove ads

正如科學作家羅恩·米勒所指出的,《月球歷險記》是梅里愛創作過的最複雜的電影之一,運用了「他所學過或發明的所有特效手法」[34]。這也是他當時最長的一部電影[j]。作為梅里愛的第400部影片[38],《月球歷險記》的預算高昂,製作成本達到1萬法郎[39],拍攝時長也十分漫長,前後耗時三個月才完成[40]。全片拍攝的膠片長度超過800英尺,遠超同時期其他電影,也是梅里愛1899年的電影《灰姑娘》的兩倍[41]。攝影師是泰奧菲勒·米肖(Théophile Michault)和呂西安·坦吉(Lucien Tainguy),他們作為明星電影公司的領薪員工,每天與梅里愛一同工作。除了擔任本職工作外,梅里愛的攝影團隊還會為公司做些雜活,比如沖洗膠片、協助搭建布景;另一位領薪攝影師弗朗索瓦·拉勒芒(François Lallement)則在銀幕上飾演了海軍軍官[42]。梅里愛採用單片僱傭制招募演員,人選均來自巴黎戲劇界的有才之士——他與這一領域有着廣泛聯繫。這些演員的日薪為一枚金路易,遠高於競爭對手所提供的薪資,而且每天中午還能與梅里愛一同享用一頓免費正餐[43]。

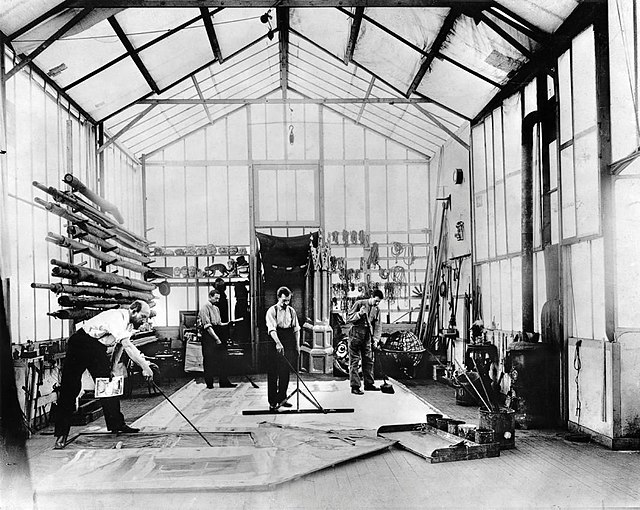

梅里愛於1897年在塞納-聖但尼省蒙特勒伊市建造了自己的電影工作室[44]。這是一座類似溫室的建築,牆面和屋頂均為玻璃材質,以儘可能引入更多陽光——這一設計理念自19世紀60年代起被大多數靜態攝影工作室採用[45][46]。工作室的尺寸與梅里愛自己的羅貝爾-烏丹劇院相同,均為13.5米×6.6米[45][46]。在整個電影生涯中,梅里愛遵循着嚴格的日程安排:上午規劃電影內容,白天光線最充足的時段拍攝場景,傍晚處理電影實驗室事務並打理羅貝爾-烏丹劇院,晚上則前往巴黎各劇院觀看演出[43]。

根據梅里愛的回憶,《月球歷險記》成本異乎尋常之高,很大程度上是因為機械操控的布景,尤其是「月中人」的服裝——這些服裝是用硬紙板和帆布為影片特製的。梅里愛親自用赤陶土塑造了頭部、腳部和膝蓋部件的原型,隨後又為這些部件製作了石膏模具[47]。一位面具製作專家(此人很可能來自巴黎大型面具與包裝盒製作公司梅森·阿萊公司)用這些模具製作出硬紙板材質的面具,供演員佩戴[48]。儘管關於該片製作的其他細節留存甚少,但電影史學家喬治·薩杜爾認為,梅里愛很可能在布景方面與畫家克洛岱爾(Charles Claudel)合作,在服裝方面則與讓娜·達西合作[14]。影片中有一幅背景幕布描繪了建造太空艙的玻璃頂工坊內部,這幅幕布的繪製模仿了該片實際拍攝所用的玻璃頂工作室的樣子[49]。

與梅里愛其他多部電影一樣,《月球歷險記》中的許多特效都是通過替換剪輯技術實現的:攝影師暫停拍攝足夠長的時間,對畫面中的事物進行修改、添加或移除。梅里愛將拍攝得到的鏡頭精心拼接在一起,營造出看似帶有魔力的效果,例如天文學家的望遠鏡變成凳子[50],或是爆炸的月中人在煙霧中消失[51]。其他特效則通過戲劇手段實現,比如舞台機械裝置和煙火特效。該片還運用了疊化效果[52]。

那個攝像機看似在靠近月亮人的偽跟拍鏡頭,是通過梅里愛前一年為電影《橡皮頭人》發明的一種特效實現的[53]。他沒有嘗試移動沉重的攝像機去靠近演員,而是在裝有軌道的斜坡上放置了一把由滑輪操控的椅子,讓演員(頸部以下用黑絲絨遮蓋)坐在椅子上,再將演員朝攝像機方向拉[54]。這種技術除了具備實操性,還能讓梅里愛更精準地控制面部在畫框中的位置,這是移動攝像機無法做到的[54]。藉助替換剪輯,一個模型太空艙突然出現在飾演月中人的演員眼中,完成了這個鏡頭[50]。影片中另一個值得注意的段落——太空艙墜入實景拍攝的海浪中——是通過多次曝光實現的,將太空艙在黑色背景前墜落的鏡頭疊加在海浪的膠片畫面上。這個鏡頭之後,是從水下視角看到太空艙浮向水面的畫面,這是通過將太空艙的活動紙板剪影與裝有蝌蚪和噴氣裝置的水族箱結合製作而成的。太空艙從月球降落的過程用了四個鏡頭呈現,在影片中時長約二十秒[55]。

Remove ads

梅里愛僅有少數影片製作了彩色膠片,這些彩色版本與黑白版本被一同宣傳發行,但彩色版定價更高。大約在1897年至1912年間,這些膠片(涵蓋《仙女國》[k]、《太空旅行記》[l]、《西維爾的理髮師》以及《月球歷險記》等影片)均由巴黎伊利沙伯·蒂耶里(Élisabeth Thuillier)與貝爾特·蒂耶里(Berthe Thuillier)的上色工作室手工上色[57]。蒂耶里姐妹領導着一個由兩百名女性組成的工作室,她們用精心挑選的顏料,直接用畫筆在膠片上塗色。工作室採用流水線式作業,每名工人負責給一幀膠片塗上特定顏色,有時一部影片會用到二十多種顏色。平均而言,蒂耶里工作室為一部影片製作約六十份手工上色膠片拷貝[58]。

儘管梅里愛的電影是無聲的,但它們並非設計為無聲觀看;放映商通常會安排一位「解說員」(法語:bonimenteur),在畫面展開時講解劇情,同時還會搭配音效和現場音樂[59]。梅里愛本人對其電影的配樂也頗為關注,曾為多部作品準備專門的電影配樂,包括《仙女國》[60]和《西維爾的理髮師》[61]。不過他並未為任何一部電影指定必須使用的音樂,而是允許放映商自主選擇他們認為最合適的配樂[62]。1902年,當這部電影在巴黎奧林匹亞音樂廳放映時,據稱有人為其創作了一首原創電影配樂[63]。

1903年,英國作曲家埃茲拉·里德(Ezra Read)發表了一首鋼琴曲,名為《月球歷險記:喜劇敍事幻想曲》(A Trip to the Moon: Comic Descriptive Fantasia),這首曲子按梅里愛影片的場景逐段創作,有可能曾被用作該片的配樂[64];它或許是梅里愛本人委託創作的,梅里愛很可能在某次赴英旅行中見過里德[62]。近年來為《月球歷險記》錄製配樂的作曲家包括「空氣樂隊」(Air)的尼古拉·戈丹與讓-伯努瓦·鄧克爾(為2011年修復版創作,詳見下文「手工上色版本」部分)[65]、弗雷德里克·霍奇斯(Frederick Hodges)[65]、羅伯特·伊斯雷爾(Robert Israel)[65]、埃里克·勒岡(Eric Le Guen)[66]、勞倫斯·勒埃里西(Lawrence Lehérissey,梅里愛的玄孫)[67]、傑夫·米爾斯[65]、唐納德·索辛(Donald Sosin)[68],以及維克多·楊——他為一個剪輯版膠片創作了配樂,該版本被用作1956年電影《環遊世界八十天》的序幕內容[69]。

Remove ads

風格

這部電影的風格和梅里愛其他大多數作品一樣,帶有刻意的戲劇感[70][71]。舞台布景極具程式化風格,讓人聯想到19世紀的舞台傳統;攝像機固定不動,其擺放角度旨在模擬劇院觀眾觀看舞台的視角[70][71][m]。這種風格選擇是梅里愛最早且最重要的創新之一,被薩杜爾稱為「一樓特等座紳士」的看台位置[71][72]。儘管梅里愛在戶外實景拍攝時曾採用攝像機移動拍攝的方式[n],但他認為在攝影棚內製作的敍事電影更適合採用劇場化視角[72][73]。

儘管梅里愛最初順應當時的流行趨勢,主要拍攝紀實短片(即捕捉真實場景與事件的「生活片段」類短紀錄片),但在他從事電影創作的最初幾年裏,電影類型逐漸轉向了當時遠不那麼常見的虛構敍事,他將這類影片稱為「精心編排的場景」(法語:scènes composées)[20]。這種新類型深受梅里愛戲劇與魔術經驗的影響,尤其是他對法國流行的奇幻舞台(法語:féerie)傳統的熟悉——這類舞台作品以奇幻劇情和華麗視覺效果為特色,包含精美的布景和機械操控的舞台特效[74]。梅里愛在一則廣告中自豪地闡述了自己的創新影片與同時代人仍在拍攝的紀實短片之間的區別:「這些充滿奇幻色彩與藝術感的影片再現了舞台場景,創造出一種全新類型,完全不同於那些展現真實人物與真實街道的普通電影畫面。」[75]

由於《月球歷險記》的創作早於埃德溫·S·波特、D·W·格里菲斯等電影人開創敍事性電影剪輯手法之前,因此它並未採用後來歐美觀眾逐漸習慣的電影語言——這種語言建立在有目的地運用多種技巧的基礎上,包括多樣的鏡頭角度、交叉剪輯、鏡頭並置以及其他電影表現手法[76]。相反,梅里愛這部電影中的每個鏡頭設置都被設計成一個完整的戲劇場景,沒有明顯的剪輯痕跡,這種處理方式與其影片所採用的戲劇風格相契合[77][o]。

同樣,電影學者指出,《月球歷險記》中最著名的片段通過兩次呈現同一事件來打破時間連續性:首先展現太空艙突然出現在擬人化月亮的眼睛裏;隨後,在一個近得多的鏡頭中,着陸過程呈現得完全不同且真實得多——太空艙實實在在地墜入了看起來真實可信的月球表面[79]。這種非線性敍事手法——將時間和空間視為可重複、可靈活處理的元素,而非遵循線性因果關係——在連貫性剪輯手法出現之前,以格里菲斯及其追隨者的標準來看是極不尋常的。其他電影人也進行過類似的時間實驗(例如,波特在其1903年的電影《美國消防員的生活》中大量運用了時間斷裂與重複手法)[79][80]。到20世紀後期,隨着體育電視轉播中即時回放技術的發展,時間重複再次成為銀幕觀眾熟悉的表現手法[79]。

由於梅里愛並未採用現代電影語言,一些電影學者便構建了其他思考框架來評價他的作品。例如,一些近年的學者雖未必否認梅里愛對電影的影響,卻認為將他的作品理解為植根於19世紀奇幻舞台(法語:féerie)傳統的華麗戲劇創作,會更為貼切。[81]

同樣,湯姆·岡寧(Tom Gunning)認為,指責梅里愛未能開創一種更具代入感、更符合電影特性的敍事風格,其實是誤解了他作品的創作目的;在岡寧看來,電影史的最初十年可被視為「吸引力電影」時代,這一時期的電影人嘗試採用以奇觀效果和直接呈現為核心的表現風格,而非依賴複雜的剪輯手法。儘管吸引力電影風格後來逐漸式微,讓位於更注重敍事完整性的「故事片」模式,但它仍是某些電影類型的重要組成部分,包括科幻片、音樂劇和先鋒派電影。[82]

Remove ads

主題

《月球歷險記》開創性地運用了科學抱負與探索發現的主題,因此有時被稱為第一部科幻電影[84][85][p]。《電影簡史》(A Short History of Film)認為,該片確立了「如今科幻電影中仍在使用的諸多基本類型場景」[87]。它也可能被歸為其他類型:梅里愛曾將該片宣傳為「大型奇觀劇」(法語:pièce à grand spectacle)[21],這個術語指19世紀下半葉由儒勒·凡爾納和鄧納里推廣開來的一種巴黎華麗舞台大戲[88]。理查德·阿貝爾和弗蘭克·凱斯勒(Frank Kessler)都認為該片屬於奇幻舞台(法語:féerie)類型[63][89]。它也可簡單歸為「特技電影」——這是對早期流行電影類型的統稱,指充滿創新和特效的短片,而這一類型正是梅里愛在其早期作品中確立並推廣開來的[90]。

《月球歷險記》的基調極具諷刺意味,它以冒險故事的形式對19世紀的科學進行誇張呈現,從而調侃這一領域[91]。該片完全不假裝具有科學合理性,只有濺落場景中的真實水波是對現實主義做出的唯一妥協[91]。電影學者艾莉森·麥克馬漢(Alison McMahan)將《月球歷險記》稱為最早的荒誕玄學電影(pataphysical film)範例之一,稱其通過諷刺性地塑造無能的科學家、擬人化的月亮面孔以及違背物理定律的不可能情節,「旨在展現邏輯思維本身的不合邏輯性」[14]。電影史學家理查德·埃布爾(Richard Abel)認為,梅里愛在該片中意在「顛覆現代法國社會的等級價值觀,並在狂歡式的混亂場景中將其置於嘲諷之下」[92]。同樣,文學與電影學者愛德華·瓦根克內希特將該片描述為一部「既諷刺教授與科學協會自命不凡的做派,同時又迎合人類面對未探索宇宙時所懷有的好奇與驚嘆之情」的作品[93]。

該片的諷刺還帶有濃厚的反帝國主義色彩[10][83]。電影學者馬修·所羅門(Matthew Solomon)指出,影片後半段(部分膠片中缺失的遊行與紀念場景)在這一點上表現得尤為強烈。他認為,曾以反布朗熱主義政治漫畫家為職業的梅里愛,在影片中對帝國主義統治進行了嘲諷——他將片中的殖民征服者塑造成一群笨拙的學究,這些人殘忍地攻擊遇到的外星生命,最後帶着一名受虐待的俘虜歸來,還伴隨着自我慶賀的盛大場面。影片最後一個鏡頭中出現的巴爾邦菲利(Barbenfouillis)雕像,甚至與梅里愛政治漫畫中那些自負又霸道的殖民者形象頗為相似[83]。電影學者伊利沙伯·埃茲拉(Elizabeth Ezra)也認同「梅里愛嘲諷了殖民主義者對不同文化征服行為的自命不凡描述」,並補充道「他的影片還將社會分化作為主題呈現在本土場景中,因為月球上的等級制度與地球上的等級制度展現出一種奇特的相似性」[10]。

發行

梅里愛於1902年5月開始拍攝《月球歷險記》,同年8月完成影片,並在當月開始向其他法國發行商出售影片拷貝[47]。1902年9月至12月期間,該片的手工上色版本在巴黎梅里愛的羅貝爾-烏丹劇院放映。影片在每周四和周六的日場演出結束後放映,出演者包括梅里愛的同事兼魔術師同行朱爾-歐仁·勒格里斯(Jules-Eugène Legris),他在影片最後兩個場景中飾演遊行隊伍的領隊[28]。梅里愛通過自己的明星電影公司出售該片的黑白版與彩色版膠片拷貝[28],公司為這部影片分配的目錄編號為399-411[q],並賦予其描述性副標題《30個場景的大型奇觀劇》(法語:Pièce à grand spectacle en 30 tableaux)[21][r]。在法國,黑白版膠片拷貝售價為560法郎,手工上色版為1000法郎[39]。梅里愛還通過倫敦查爾斯·厄本的沃里克貿易公司間接出售這部影片[28]。

圍繞這部影片的諸多情況——包括其非常規的預算、時長、製作周期,以及它與1901年紐約某娛樂項目的相似性——都表明梅里愛特別渴望能在美國發行這部影片[40][s]。但由於當時電影盜版猖獗,這部熱門影片的大部分利潤梅里愛始終未能獲得[96]。有記載顯示,梅里愛曾將一份影片膠片拷貝賣給巴黎攝影師夏爾·熱謝爾(Charles Gerschel),供其在阿爾及爾的一家劇院使用,且嚴格規定該拷貝只能在阿爾及利亞放映。但熱謝爾卻將這份拷貝以及梅里愛的其他多部影片賣給了愛迪生製造公司的員工阿爾弗雷德·C·阿巴迪,阿巴迪又將這些影片直接送往愛迪生的實驗室進行複製,之後由維塔格拉夫公司銷售。這份拷貝的複製品隨後流向了其他公司,到1904年時,西格蒙·盧濱、塞利格多鏡電影公司以及愛迪生公司都在重新發行這部影片[28]。和梅里愛的做法一樣,愛迪生公司銷售的該片拷貝甚至也提供手工上色版本,售價更高[57]。梅里愛還常常完全得不到署名;在影片發行的最初六個月里,美國唯一一位在影片宣傳廣告中為梅里愛署名的放映商是托馬斯·林肯·塔利[97],他還選擇這部影片作為其「電子劇院」(Electric Theatre)的開業放映影片[39]。

在《月球歷險記》發行期間,電影盜版問題日益凸顯,為解決這一問題,梅里愛於1903年在紐約開設了明星電影公司的美國分公司,由他的兄弟加斯東·梅里愛負責管理。該分公司旨在直接銷售梅里愛的影片,並通過在美國為影片註冊版權來保護這些作品[98]。星影公司影片目錄英文版的序言中宣稱:「我們在紐約開設工廠與辦事處,已做好準備並決心積極追查所有偽造者與盜版者。我們不會反覆警告,我們會直接採取行動!」[99]

梅里愛與其他多家電影公司達成了各類交易合作,包括美國電影放映機與傳記公司、沃里克貿易公司、查爾斯·厄本貿易公司(Charles Urban Trading Co.)、羅伯特·W·保羅工作室以及高蒙電影公司[98]。在這些談判中,美國市場統一了膠片拷貝的銷售價格,定為每英尺0.15美元,這一標準對梅里愛十分有利。後來,電影專利集團公司在1908年推行的新價格標準加速了他的財務危機,因為按照新標準,他的影片製作成本過高,難以維持。1908年之後,隨着奇幻魔術風格不再流行,他的影片也逐漸跟不上當時的潮流[98]。

Remove ads

評價

根據梅里愛的回憶錄,他最初試圖將《月球歷險記》賣給法國露天遊樂場放映商時遭遇了失敗,原因是這部電影的定價異常高昂。最終,梅里愛提出讓其中一位放映商免費借走一份膠片進行放映。首場放映的掌聲極為熱烈,遊樂場的觀眾讓影院座無虛席,一直持續到午夜。這位放映商當即買下了這部電影,當有人提起他最初下訂單時還不情不願時,他甚至主動提出額外支付200法郎,以補償「(梅里愛所受的)不便」[99]。這部電影在法國取得了顯著的成功,在巴黎奧林匹亞音樂廳連續放映了好幾個月[63]。

《月球歷險記》在美國受到了格外熱烈的歡迎,但令梅里愛懊惱的是,盧賓(Lubin)、塞利格(Selig)、愛迪生(Edison)等公司對該片的盜版行為使其得到了廣泛傳播。紐約、華盛頓特區、克利夫蘭、底特律、新奧爾良和堪薩斯城的放映商都反饋,這部電影在他們的影院裏取得了巨大成功[100]。該片在其他國家也表現不俗,包括德國、加拿大和意大利,直到1904年,它在這些國家都一直是作為主打影片上映[100]。

《月球歷險記》是20世紀最初幾年裏最受歡迎的電影之一,僅有少數幾部影片能與之匹敵(其中包括梅里愛本人拍攝的同類特效大片,如《仙女國》和《太空旅行記》)[101]。梅里愛在晚年時表示,《月球歷險記》「顯然算不上我最好的作品」,但他也承認,這部電影被廣泛認為是他的代表作,且「它留下了不可磨滅的印記,因為它是同類作品中的第一部」[102]。而梅里愛最為自豪的電影是1908年的《人類紀元》,這是一部嚴肅的歷史劇情片,如今已經失傳[103]。

Remove ads

重新發現

梅里愛陷入財務困境並逐漸衰落之後,他的大部分影片膠片拷貝都遺失了。1917年,他的工作室被法國軍方徵用,軍方將梅里愛的多部影片熔化,以提取膠片中的銀元素,並用賽璐珞製作鞋跟。1923年,羅貝爾-烏丹劇院被拆除時,存放在那裏的影片拷貝按重量賣給了一位二手膠片商販。最終,也是在這一年,梅里愛突然暴怒,在蒙特勒伊的家中花園裏燒毀了自己留存的所有影片底片[104]。1925年,他開始在巴黎蒙帕納斯站的一個攤位上售賣玩具和糖果[105]。《月球歷險記》在歷史上幾乎被遺忘,多年來無人得見[101]。

得益於電影史愛好者的努力,尤其是雷內·克萊爾、讓·喬治·奧里奧爾和保羅·吉爾松,梅里愛及其作品在20世紀20年代末被重新發現。1929年12月16日,巴黎普萊耶爾音樂廳(Salle Pleyel)舉辦了一場「梅里愛慶典」(Gala Méliès)以紀念這位電影人,他還在1931年被授予法國榮譽軍團勳章[106]。在這場對梅里愛的關注復興期間,影院經理讓·莫克萊爾(Jean Mauclaire)與早期電影實驗者讓·阿克梅·勒羅伊(Jean Acme LeRoy)各自獨立着手尋找《月球歷險記》留存下來的膠片拷貝。莫克萊爾於1929年10月從巴黎獲得了一份拷貝,勒羅伊則在1930年從倫敦找到一份,但兩份拷貝均不完整;莫克萊爾的拷貝缺少第一個場景,勒羅伊的拷貝則缺失了包含遊行與紀念雕像的完整結尾段落。這些拷貝偶爾會在回顧展(包括「梅里愛慶典」)、先鋒派電影放映活動及其他特殊場合放映,有時還會由梅里愛本人親自到場介紹[107]。

勒羅伊於1932年去世後,他的電影收藏在1936年被現代藝術博物館收購。在該館電影策展人艾里斯·巴里的主導下,博物館對《月球歷險記》的收購及後續放映,讓這部影片再次面向廣大美國和加拿大觀眾開放[107],也使其最終被確立為電影史上的里程碑之作[50]。勒羅伊那份不完整的拷貝成了這部影片最常見的版本,也是包括法國電影資料館拷貝在內的大多數其他拷貝的母版[107]。1997年,由梅里愛家族成立的梅里愛電影資料館從多個來源中取材,最終修復出包含完整慶典段落的影片完整版[108]。

此前一直沒有已知留存的《月球歷險記》手工上色版膠片拷貝,直到1993年,一位匿名捐贈者向加泰羅尼亞電影資料館捐贈了一批包含200部默片的藏品,其中就有一份該影片的手工上色版[109]。目前無法確定這個源自二代底片的手工上色版是否由伊利沙伯·蒂耶里(Elisabeth Thuillier)的工作室上色,但所用的膠片齒孔顯示這份拷貝製作於1906年之前。該拷貝中發射場景里揮舞的旗幟被染成類似西班牙國旗的顏色,這表明這個手工上色版是為西班牙放映商製作的[110]。

1999年,加泰羅尼亞電影資料館的安東·希門尼斯(Anton Gimenez)向法國龍蝦影業公司的塞爾日·布隆伯格與埃里克·朗格(Eric Lange)提及了這份拷貝的存在,他認為該拷貝已完全腐爛。布隆伯格與朗格提出用一部近期重新發現的、由塞貢多·德·霍蒙執導的影片交換這份手工上色拷貝,希門尼斯接受了這一提議。布隆伯格與朗格諮詢了多家專業實驗室,試圖修復這部影片,但由於膠片捲軸顯然已腐爛成堅硬的塊狀物,沒有一家實驗室認為修復可行。於是,布隆伯格與朗格親自着手分離膠片畫格,發現只有膠片邊緣發生了腐爛並粘連在一起,因此許多畫格本身仍可搶救[111]。2002年至2005年間,通過各類數碼化工作,該拷貝中13375個圖像碎片得以保存[112]。2010年,龍蝦影業、安盛甘電影基金會(Groupama Gan Foundation for Cinema)與特藝色電影遺產基金會(Technicolor Foundation for Cinema Heritage)聯合啟動了這份手工上色拷貝的完整修復工作[109]。工作人員將手工上色拷貝的數碼化碎片重新拼接修復,藉助梅里愛家族所持有的一份黑白拷貝還原了缺失的畫格,並調整了播放速度,使其以默片的標準速率——每秒16畫格——運行。修復工作於2011年在洛杉磯的特藝色實驗室完成[113][114]。此次修復的成本為100萬美元[115]。

經過修復的版本於2011年5月11日在康城電影節首映——此時距離該拷貝被發現已過去18年,距離影片最初上映則已過去109年[116]。這一個修復版由法國樂隊「空氣樂隊」(Air)為其創作了新配樂[116]。2012年,弗利克巷公司(Flicker Alley)發行了該修復版的雙碟藍光和DVD套裝,其中既包含影片的彩色版,也包含黑白版,同時還收錄了布隆伯格與朗格執導的長篇紀錄片《非凡旅程》(The Extraordinary Voyage),這部紀錄片講述了該片的修復過程[117]。在《紐約時報》的報道中,A·O·斯科特將這次修複評價為「無疑是本年度,甚至可能是本世紀的電影界高光時刻」[118]。

後續影響

《月球歷險記》是喬治·梅里愛最著名的影片,也是早期電影的經典範例,其中太空艙撞上「月亮人」眼睛裏的畫面尤為知名[119]。正如《電影簡史》(A Short History of Film)所指出的,《月球歷險記》融合了「奇觀、震撼效果與技術魔法,打造出一部風靡全球的宇宙奇幻作品」[87]。它對後世電影人產生了深遠影響,為電影媒介注入了創造力,將奇幻元素用於純粹的娛樂目的——這在當時的電影領域是較為罕見的追求。此外,梅里愛創新性的剪輯與特效手法被廣泛效仿,成為電影媒介的重要組成部分[120]。該片還推動了科幻與奇幻類型電影的發展:它證明科學主題在銀幕上具有表現力,也證明攝像機能夠改變現實樣貌[87][121]。

埃德溫·S·波特(Edwin S. Porter)在1940年的一次採訪中表示,正是通過觀看《月球歷險記》及梅里愛的其他作品,他「得出結論:一部講故事的影片或許能將觀眾重新吸引回影院,並就此朝着這個方向展開創作」[50]。同樣,D·W·格里菲斯(D. W. Griffith)談及梅里愛時曾簡單說道:「我所擁有的一切都歸功於他。」[22]由於這兩位美國導演被廣泛認為是現代電影敍事手法的開創者,文學與電影學者愛德華·瓦根克內希特曾這樣總結梅里愛對電影史的重要性:梅里愛「對波特與格里菲斯都產生了深遠影響,並通過他們影響了美國電影製作的整個發展歷程」[93]。

這部影片曾多次在其他創意作品中被提及或致敬[28],例子涵蓋多個領域:從塞貢多·德·霍蒙於1908年拍攝的未經授權翻拍版《月球旅行》(Excursion to the Moon)[122],到布萊恩·塞茲尼克2007年的小說《雨果·卡布雷的發明》及其2011年由馬丁·斯科塞斯執導的電影改編版《雨果》——在後兩部作品中,梅里愛及其這部影片得到了大量致敬[123]。電影學者安德魯·J·勞施(Andrew J. Rausch)將《月球歷險記》列為「電影史上30個最關鍵的時刻」之一,稱它「改變了電影的製作方式」[124]。基婭拉·費拉里(Chiara Ferrari)在《死前必看的1001部電影》中為該片撰寫的評論文章(該書將《月球歷險記》列為開篇條目)認為,這部影片「直接體現了其導演誇張外向的個性」,並且「應該在世界電影史上的里程碑中佔有一席之地」[120]。《月球歷險記》被《村聲》周刊評為20世紀最偉大的100部電影之一,位列第84名[125]。

腳註

- Alcofribas是弗朗索瓦·拉伯雷的一個化名[15]。

- 例如在拍攝1900年巴黎世界博覽會的19部作品時,使用了可360度旋轉的攝像機進行全景拍攝[72][73]。

文獻來源

網頁來源

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads