热门问题

时间线

聊天

视角

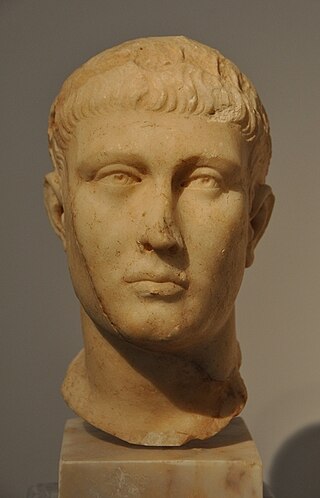

狄奧多西一世

羅馬皇帝 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

狄奧多西一世(古希臘語:Θεοδόσιος;Theodosios;347年1月11日—395年1月17日),也被稱作狄奧多西大帝,是一位羅馬帝國皇帝,於379年–395年在位。狄奧多西於394年–395年統治整個帝國,是最後一位統治過環地中海全境的羅馬皇帝。他結束了376年–382年哥德戰爭,但哥德人仍然在帝國領土內保持政治自治,儘管他們只是名義上的盟友。狄奧多西死後,帝國被兩位兒子阿卡狄奧斯和霍諾留分為東羅馬帝國和西羅馬帝國。

Remove ads

背景

狄奧多西於1月11日出生於高盧大區下轄的西班牙管區,可能是347年。[3]他的父親老狄奧多西烏斯與他同名,是帝國西部皇帝瓦倫提尼安一世手下一位功成名就的軍事統帥,他的母親名叫瑟曼提亞。[4]這個家族似乎是西班牙的小貴族,但尚不清楚這種社會地位是延續了幾代,還是老狄奧多西僅僅因為在那裏服兵役而被授予土地。[5]然而,他們在西班牙的根基可能由來已久,因為未來皇帝狄奧多西的許多親戚也被證實來自那裏,而且在古代文獻和頌詞中,狄奧多西本人也經常與同為西班牙出生的皇帝圖拉真聯繫在一起。[6]然而,狄奧多西在登基後再也沒有造訪過伊比利亞半島。[7]

關於狄奧多西成長經歷的記載非常少。5世紀的作家狄奧多勒聲稱這位未來的皇帝在他的伊比利亞故鄉長大並接受教育,但他的證詞並不可靠。一位現代歷史學家則認為,狄奧多西一定是在軍隊中長大,參加了他父親在各省的征戰,這在當時有服兵役傳統的家庭中是常見的做法。[8]有資料稱,狄奧多西接受了良好的教育,並對歷史產生了濃厚的興趣,狄奧多西將此視為自己一生行為的指南。[9]

Remove ads

早年經歷

狄奧多西首次被證實於368-369年陪同其父遠征不列顛尼亞,以鎮壓凱爾特人和日耳曼人聯合入侵不列顛群島省份的事件。[10]狄奧多西可能在父親的參謀下參與了後續戰役。[11]374年,他被任命為多瑙河畔默西亞第一行省的都督,首次獲得了獨立軍事指揮權。[12]374年秋,他成功擊退了薩爾馬提亞人對其邊境地區的入侵,並迫使他們降服。[13]然而不久之後,在神秘的情況下,狄奧多西的父親突然失寵並被處死;也是在這個時候,這位未來的皇帝感到不得不退居西班牙的莊園。[14]

雖然這些事件的記載不多,但歷史學家通常將這次垮台歸咎於高級官員馬克西米努斯領導的宮廷派系的陰謀。[15]另一種理論認為,隨着375年11月4歲的皇帝瓦倫提尼安二世即位,未來的皇帝狄奧多西在清洗高級官員的過程中失去了他的父親,或失去了軍職,或兩者兼而有之。[16]狄奧多西離開西班牙服役的時期,據說在此期間他收到了那些應對他父親的死負責的人的威脅[17],然而這段時間並沒有持續多久,因為可能的罪魁禍首馬克西米努斯本人也在376年4月左右被剝奪權力,然後被處決。[18]帝國西部皇帝格拉提安立即開始以狄奧多西的親屬取代馬克西米努斯及其同僚,擔任政府要職,這表明狄奧多西家族已完全恢復元氣。到了377年,狄奧多西本人也重新掌控對抗薩爾馬提亞人的軍隊。[19]

狄奧多西的連任似乎進展順利[20],直到東部皇帝瓦倫斯在378年8月的阿德里安堡戰役中與入侵的哥德人交戰陣亡的消息傳來。這場災難性的戰敗導致羅馬的許多軍事領導人或死或亡,或名譽掃地。因此,儘管狄奧多西本人履歷平平,他還是被當權者選中接替瓦倫斯,解決危機。[21]在西部皇帝格拉提安的勉強同意下,狄奧多西於379年1月19日在色米姆由官員委員會正式擁為皇帝。[22]

Remove ads

皇帝

狄奧多西即位後面臨的首要問題是如何遏制正在蹂躪巴爾幹半島的哥德人,而他的軍隊在阿德里安堡慘敗後就嚴重耗損。[23]西部皇帝格拉提安似乎只提供了很少的直接援助[24],他將伊利里亞大區的控制權交給了狄奧多西,讓他的新團隊全權負責戰爭。[25]狄奧多西實施了嚴厲而極端的徵兵措施,甚至徵召農民和礦工。[26]窩藏逃兵和提供不合格新兵會受到懲罰,即使是自殘也不能免除兵役。[27]狄奧多西也吸收了大量非羅馬輔助人員加入軍隊,甚至包括來自多瑙河以外地區的哥德逃兵。[28]其中一些外國新兵與駐紮在埃及行省的更可靠的羅馬駐軍進行了交換。[29]

379年下半年,狄奧多西和他的將軍們駐紮在塞薩洛尼基,與一些劫掠者取得了一些小規模的勝利。他們在380年至少遭遇了一次嚴重的戰敗,這被歸咎於新招募的蠻族士兵的背叛。[30] 380年秋天,狄奧多西患上了一場危及生命的疾病,雖然後來康復了,但這促使他請求受洗。然而,官方資料記載了這段時間的一些鮮為人知的勝利。380年11月,軍事局勢已經足夠穩定,狄奧多西得以將他的宮廷遷往君士坦丁堡。[31]在那裏,皇帝獲得了宣傳上的勝利:381年1月,他接待了一位哥德小將阿薩納里克的來訪並投降了他。[32]然而,此時狄奧多西似乎已不再相信哥德人能夠被徹底驅逐出羅馬領土。[33]同月,阿薩納里克去世後,皇帝為他舉行了隆重的葬禮,這給他的隨從留下了深刻的印象,並向敵人發出了帝國願意談判的信號。[34]在381年的征戰中,格拉提安的增援部隊將哥德人從馬其頓管區趕入色雷斯管區,而在色雷斯管區,狄奧多西或他的一位將軍擊退了一支西里人和匈人渡過多瑙河的入侵。[35]

經過可能至少持續數月的談判,羅馬人和哥德人最終在382年10月3日達成和解。[36]作為向羅馬服兵役的回報,哥德人被允許在多瑙河以南的一些羅馬土地上定居。這些條款對哥德人異常有利,反映出他們紮根於羅馬領土,並未被驅逐。[37]也就是說,他們不必完全臣服於帝國權威,而是被允許在自己的領導人領導下保持自治,從而能夠保持強大而統一的社群或力量。如今定居在帝國境內的哥德人將為羅馬人作戰,但主要以民族部隊的形式,而不是完全融入羅馬軍隊。[38]

Remove ads

根據《復活節編年史》,狄奧多西於383年1月19日在君士坦丁堡舉行節慶;在這次節慶上,他擁立長子阿卡狄奧斯為共治皇帝(奧古斯都)。[39]383年的某個時候,格拉提安的妻子君士坦提婭皇后去世。[40]格拉提安再婚,娶了拉埃塔,她的父親是東方管區敘利亞省份的執政官。[41]383年初,馬格努斯·馬格西穆斯在不列顛加冕為皇帝,狄米斯提厄斯被任命為君士坦丁堡的城市行政官。[39]根據《君士坦丁堡執政官記》(Consularia Constantinopolitana),383年8月25日,格拉提安在盧格杜努姆(里昂)被安德拉加修斯殺死,安德拉加修斯是馬格努斯·馬克西姆斯叛亂期間的軍事統帥。[40]君士坦提婭的遺體於同年9月12日運抵君士坦丁堡,並於12月1日安葬於聖使徒教堂。[40]格拉提安被尊奉為「Divus Gratianus」,字面意思是「神聖的格拉提安」。[40]

由於軍事力量持續不足,狄奧多西對馬格西穆斯無能為力,便與薩珊波斯帝國的君主沙普爾三世(383-388年在位)展開談判。[42]根據《君士坦丁堡執政官記》,狄奧多西於384年在君士坦丁堡接待了他們的使團。[39]

為了遏制馬格西穆斯的野心,狄奧多西任命弗拉維烏斯·尼奧特里烏斯為意大利大區禁衛軍長官。[43]384年夏天,狄奧多西在意大利北部會見了他的西部共治皇帝瓦倫提尼安二世。[44][39]狄奧多西促成了瓦倫提尼安與馬格西穆斯之間達成的和平協議,該協議持續了數年。[45]

狄奧多西一世駐紮在君士坦丁堡,據英國歷史學家彼得·希瑟所述,他「出於自身王朝的原因(為了讓他的兩個兒子最終各自繼承一半帝國),拒絕在西部任命一位公認的對應者。結果,他在那裏面臨着日益高漲的不滿情緒,以及危險的篡位者,認為這些篡位者在官僚和軍隊中獲得了大量支持。[46]

Remove ads

狄奧多西的次子霍諾留出生於384年12月9日,頭銜為「貴族」(nobilissimus puer,或nobilissimus iuvenis)。[39]狄奧多西的第一任妻子,阿卡狄奧斯、霍諾留和普爾喀麗亞的母親埃莉亞·弗拉西拉皇后於386年去世。[39]她死於色雷斯的斯科圖米斯,葬於君士坦丁堡,尼撒的貴格利主教為她主持葬禮。[39][47]元老院亦為她立了一座雕像。[47]384年或385年,狄奧多西的姪女小威嫁給了軍事統帥斯提里科。[39]

386年初,狄奧多西的女兒普爾喀麗亞也去世了。[39]那年夏天,更多的哥德人被擊敗,許多人定居在弗里吉亞。[39]根據《君士坦丁堡執政官記》,羅馬人在君士坦丁堡慶祝了對哥德人和格魯森尼人的勝利。[39]同年,君士坦丁堡狄奧多西廣場開始建造狄奧多西紀念柱。[39]《君士坦丁堡執政官記》記載,387年1月19日,阿卡狄奧斯在君士坦丁堡慶祝了節慶。[39]月底,安提阿爆發了起義或騷亂。[39]羅馬—波斯戰爭以與波斯簽署《阿西利塞尼和約》暫時告終。根據協議條款,古老的亞美尼亞王國被瓜分。[39]

到了4世紀80年代末,狄奧多西和朝廷遷至梅蒂奧拉努(米蘭),意大利北部也進入一段繁榮時期。[48]歷史學家彼得·布朗說,在米蘭,擁有土地的人和隨宮廷前來為政府服務的人都在製造黃金。[48]大地主利用宮廷對糧食的需求,「將農產品變成黃金」,同時壓制和虐待種植和運送黃金的窮人。布朗認為,現代學者將羅馬帝國的衰落與當時富人的貪婪連結在一起。他引用了米蘭的保羅努斯的話,稱這些人創建了一個「一切都可以出售」的宮廷。[49]米蘭主教安波羅修帶頭反對這種做法,他認為富人照顧窮人的必要性是「所有基督徒團結的必然結果」。[50]這導致了當時政治文化的重大發展,被稱為「羅馬帝國後期的倡導革命」。[51]這場革命是由帝國政府推動的,它鼓勵下層民眾對不良政府的呼籲和譴責。然而,布朗補充道,「在稅收和財政債務人待遇等關鍵領域,晚期羅馬帝國(380年代和90年代)仍然不受基督教的影響」。[52]

Remove ads

與馬格努斯·馬格西穆斯的和平於387年破裂,西部皇帝瓦倫提尼安逃往東方,於387年夏秋兩季到達塞薩洛尼基向狄奧多西求援;瓦倫提尼安二世的姐姐/妹妹加拉隨後於深秋在塞薩洛尼基嫁給了東部皇帝狄奧多西。[44][39]388年1月19日,狄奧多西慶祝他的執政十週年紀念日(decennalia)。[39]388年,狄奧多西第二次擔任執政官。[39]加拉皇后和狄奧多西的第一個孩子,一個名叫格拉提安的兒子,出生於388年或389年。[39]388年夏,狄奧多西為瓦倫提尼安從馬格西穆斯手中收復了意大利。同年6月,被視為異端的基督徒舉行會議被瓦倫提尼安禁止。[44][39]

388年,狄奧多西和馬格西穆斯的軍隊在波托維奧戰役中交戰,馬格西穆斯戰敗。 388年8月28日,馬格西穆斯被處死。[53]此時,狄奧多西也成為了西羅馬帝國的實際統治者,他於389年6月13日在羅馬慶祝勝利,並在梅蒂奧拉努一直待到391年,並安插了自己的支持者擔任要職,其中包括西羅馬帝國的新任軍事統帥——法蘭克人將軍阿波加斯特。[53]根據《君士坦丁堡執政官記》,阿波加斯特於同年8月/9月在高盧殺死了馬格西穆斯的幼子兼共治皇帝維克多(384-388年在位)。他們被「記錄抹煞」,刻有他們名字的碑文也被抹去。[39]

Remove ads

馬其頓管區的塞薩洛尼基大屠殺是羅馬軍隊對當地平民的屠殺。其發生時間最有可能是390年4月。[54]這場屠殺很可能是對一場導致羅馬官員被謀殺的城市暴動的回應。大多數學者,例如哲學家斯坦尼斯拉夫·多勒扎爾,認為最可靠的資料來源是史學家索佐門於442年左右撰寫的《教會史》(Historia ecclesiastica);在其中,索佐門提供了被謀殺的羅馬官員的身份,他是伊利里亞大區野戰軍的軍事統帥布瑟里克(Buther)。據索佐門稱,一位受歡迎的戰車駕馭手試圖強姦一名侍酒官(或者可能是布瑟里克本人),作為回應,布瑟里克逮捕並監禁了這名戰車駕馭手。[55]民眾要求釋放一名戰車駕馭手,當布瑟里克拒絕時,一場起義爆發了,布瑟里克因此喪生。[55][56] 「布瑟里克」這個名字表明他可能是哥德人,而將軍的種族「可能」是暴亂的一個因素,但早期資料中都沒有這樣說。[55]:92, 96

Remove ads

大屠殺發生時,狄奧多西並不在塞薩洛尼基。宮廷在米蘭。[54]一些學者,如歷史學家G. W. Bowersock以及作家Stephen Williams和Gerard Friell,認為狄奧多西是在過度憤怒下下令進行大屠殺的。[57]學者麥克林也把所有責任都歸咎於皇帝[55]以及不太可靠的5世紀歷史學家狄奧多勒也持同樣的觀點。[58]其他學者,如歷史學家馬克·赫布爾懷特和N. Q. 金,並不同意這種觀點。[59][60]彼得·布朗指出,帝國既定的決策程序要求皇帝在採取行動之前「聽取大臣的意見」。[61]一些資料表明,狄奧多西確實聽取了大臣的意見,但卻收到了錯誤或誤導性的建議。[55]

約翰·弗雷德里克·馬修斯認為,皇帝最初試圖以選擇性處決來懲罰這座城市。彼得·布朗對此表示贊同:「事實上,原本計劃的選擇性處決…最終失控了。」[62][61]多勒扎爾表示,索佐門非常明確地指出,為了應對騷亂,士兵們在競技場隨機逮捕了一些人,並公開處決了幾人,以示對皇帝的不滿,但遭到了市民的反對。「士兵們意識到自己被憤怒的民眾包圍,或許是驚慌失措……然後……強行清空了競技場,犧牲了數千名當地居民的生命。」[55]麥克林認為,狄奧多西「無法對遠方的軍隊施以紀律約束」,他通過承擔屠殺的責任來掩蓋這一失敗,聲稱他已經下達了命令,但後來又撤銷了,但為時已晚,無法阻止屠殺的發生。[55]

米蘭主教安波羅修是狄奧多西眾多顧問之一,當時他不在宮廷。在得知塞薩洛尼基事件後,他給狄奧多西寫了一封信,提出了麥克林所說的另一種方式,讓皇帝「挽回面子」,恢復公眾形象。 [63]安波羅修敦促皇帝進行半公開的懺悔示威,並告訴皇帝,除非他這樣做,否則他不會給狄奧多西聖餐。沃爾夫·利貝舒茨指出,「狄奧多西遵從了命令,不穿皇袍來到教堂,直到聖誕節,安波羅修才公開允許他領聖餐」。[63]

沃什伯恩表示,米蘭教堂大門上,一位頭戴主教冠冕的主教擋住狄奧多西的去路,這幅景像出自狄奧多勒的想像,他撰寫390年發生的事件時,「用自己的意識形態來填補歷史記錄的空白」。[64][54]彼得·布朗也表示,教會門口並沒有發生過戲劇性的衝突。[61]麥克林指出,「教堂門口的衝突一直被認為是虔誠的虛構」。[65][66]沃爾夫·利貝舒茨說安波羅修主張採取一種避免狄奧多勒所描述的那種公開羞辱的行動,而這正是狄奧多西所選擇的方針。[63]

391年,狄奧多西留下他信任的法蘭克人將軍阿波加斯特(曾在阿德里安堡戰役後服役於巴爾幹半島)擔任西部皇帝瓦倫提尼安二世的軍事統帥,而狄奧多西則試圖從君士坦丁堡統治整個帝國。[67][68]392年5月15日,瓦倫提尼安二世在高盧的維埃納去世,可能是自殺,也可能是阿波加斯特陰謀的一部分。[44]瓦倫提尼安曾公開與阿波加斯特爭吵,後來被發現在他的房間裏上吊自殺。[69]阿波加斯特宣布這是一起自殺事件。[69]歷史學家史蒂芬·威廉斯聲稱,瓦倫提尼安的死使阿波加斯特的處境「岌岌可危」。[69]他不得不繼續統治,但沒有權力頒布來自合法公認的皇帝的敕令和詔書。阿波加斯特因其非羅馬背景而無法親自擔任皇帝。[69]取而代之的是,392年8月22日,阿波加斯特在盧格杜努姆宣布瓦倫提尼安的宮廷秘書長尤吉尼厄斯為帝國西部的皇帝。[39][69]

至少有兩支使團前往狄奧多西一世,解釋事態發展,其中一支是假扮的基督徒,但他們收到了模稜兩可的答覆,最終未能達成目標便被遣回。[69]狄奧多西一世於393年1月23日擁立其次子霍諾留為皇帝,暗示尤吉尼厄斯統治的非法性。[39][69]威廉斯和弗里爾表示,到393年春天,兩派徹底決裂:「4月,阿波加斯特和尤吉尼厄斯終於在未受抵抗的情況下進入了意大利」。[69]狄奧多西一世任命的意大利大區禁衛軍長官弗拉維安努斯叛逃到他們這邊。394年初,雙方都做好了戰爭準備。[70]

狄奧多西召集了一支龐大的軍隊,其中包括作為同盟,安置在帝國東部的哥德人,以及高加索人和撒拉森人的輔助部隊,向尤吉尼厄斯進軍。[71]冷河戰役於394年9月5日打響,狄奧多西對尤吉尼厄斯的軍隊發動了全面正面攻擊。[72]數千名哥德人戰死,在狄奧多西的營地裏,這一天的損失也打擊了士氣。[73]據狄奧多勒所說,兩位「身着白衣的天騎士」拜訪了狄奧多西,給了他勇氣。[72]

第二天,極度血腥的戰鬥再次爆發,狄奧多西的軍隊得到了一種名為「布拉風」的自然現象的支援,這種自然現象可以產生颶風般的強風。布拉風直衝尤吉尼厄斯的軍隊,擾亂了他們的防線。 [72]尤吉尼厄斯的營地遭到猛烈攻擊;尤吉尼厄斯被捕,不久後被處決。[74]根據歷史學家索克拉蒂斯的記載,狄奧多西於394年9月6日在冷河(維帕瓦河)戰役中擊敗了尤吉尼厄斯。[39]9月8日,阿波加斯特自殺身亡。[39]根據索克拉蒂斯的記載,395年1月1日,霍諾留抵達梅蒂奧拉努,並在那裏舉行了勝利慶祝活動。[39]記載394年4月底,狄奧多西的妻子加拉皇后在他外出作戰期間去世。[39]

據許多基督教消息來源稱,尤吉尼厄斯承諾,如果異教元老院議員支持他,並且他贏得了即將到來的與狄奧多西的戰爭,他將修復勝利祭壇並提供公共資金維持宗教信仰,以此來爭取他們的支持。[70]學者艾倫·卡梅倫指出,這說法的最終來源是安波羅修的傳記作者執事保羅努斯,他認為保羅努斯捏造了整個故事,不值得相信。[75][76]歷史學家米歇爾·蕾妮·薩爾茲曼解釋說:「兩篇最近才出現的相關文本——金口聖約翰的《第六篇講道集:反對卡特羅》(PG63: 491–492)和重新確定為4 世紀90年代的《撒該與阿波羅商議錄》,強化了宗教並非當時事件中關鍵意識形態因素的觀點。[77]芬蘭歷史學家、赫爾辛基大學拉丁語和羅馬文學講師瑪雅斯蒂娜·卡洛斯認為,異教貴族在394年冷河附近的最後一場戰鬥中團結起來,進行「英勇而有文化的抵抗」反抗基督教的無情擴張,這只是一個浪漫的神話。[78]

Remove ads

宗教政策

此章節需要擴充。 |

380年2月28日,狄奧多西與格拉提安和瓦倫提尼安二世於薩洛尼卡(塞薩洛尼基)共同頒布了《薩洛尼卡敕令》,這是一項致君士坦丁堡城的法令,規定只有相信聖父、聖子、聖靈同質論的基督徒才能自稱為「天主教徒」,並將自己的禮拜場所正式認定為「教堂」;離聖靈同體的基督徒才能自稱為「天主教徒」;異常者會被貼上異端的標籤,並被描述為「精神失常和瘋狂」。[79][80][81]

駕崩

狄奧多西身患嚴重水腫。[82]他於395年1月17日在梅蒂奧拉努駕崩,遺體在那裏的宮殿中停放了40天。[83]他的葬禮於2月25日在大教堂舉行。[39]主教安波羅修在斯提里科和霍諾留的見證下發表了一篇題為《狄奧多西訃告》的頌詞,其中讚揚了狄奧多西對異教的鎮壓。[82]

395年11月8日,他的遺體被運回君士坦丁堡,根據《復活節編年史》,他被安葬在聖使徒教堂。[39]他被尊稱為:Divus Theodosius,字面意思是「神聖的狄奧多西」。[39]他被埋葬在一個斑岩石棺中,10世紀的君士坦丁七世在其著作《典儀論》中對此進行了描述。[84]

家庭

參見

參考

資料來源

延伸閱讀

外部連結

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads